郑奕奏 名伶的戏外人生

文/陈碧

郑奕奏

郑奕奏(1903~1993年),原名依灶,长乐首占乡人,闽剧旦角艺术表演家。20世纪30年代,戏剧界曾把他与京剧名旦梅兰芳并称为 “北梅南郑”。曾任福建省实验闽剧团艺术委员会主任、福建省戏曲研究所舞台艺术研究室主任、中国戏剧家协会理事、戏剧家协会福建分会名誉主席、中国文学艺术界联合会委员、福建省文学艺术界联合会副主席等,当选为中国人民政治协商会议第五届全国委员会委员。

1918年春末。福州南台瀛洲戏园舞台上,挂着绣花的金字班号牌头“善传奇”门帘。舞台中间是一张披着绣花桌围的方桌,幕景是纸醉金迷的夜色,一位少女在琴凳上寂寞地侧坐着。那一台脚踏式风琴让台下许多观众都纳闷,这啥玩意儿?等音乐响起,才知道姑娘弹的是外国琴。琴声中,女角开口唱了:“想起青楼苦最多,飘茵落溷泪滂沱。奴怨薄命双亲丧,身坠火坑好凄伤……”唱腔委婉凄凉。

这是闽剧时装戏《新茶花》的一幕。妓女“新茶花”自诉被人拐卖,陷入妓院火坑,不但咬字清晰,字正腔圆,且声情并茂,把台下观众都镇住了。随着剧情,他们的情绪也在悲伤中不能自已……妓女“新茶花”查耐冬这一角色让16岁的郑奕奏扬名。这是经过五年四个月的艺徒生涯,出师出艺后,他担任主角演的第一场时装戏,而且是反串出演。这部戏轰动了榕城,连续满座三个月之久。民间流传一句话:奕奏自弹西洋琴,满台泪洒新茶花。

《新茶花》原系清末潘月樵、夏月润、七盏灯等编演的连台本戏,1909年始演于上海新舞台。剧情配合辛亥革命运动,描写知识青年从军的故事。名伶刘喜奎曾饰过“新茶花”一角。

关于《新茶花》和郑奕奏的影响力还有一则传闻:2011年,笔者采访林徽因的92岁的堂妹林新声。老太太回忆,父亲林天民素与日本夫人竹村淳美恩爱,自1910年结婚以来,已生育了一男四女。然而,1918年秋末,林天民突发奇想地迎娶一位妓女为第三房,甚至不知道她脾气很坏且有许多恶习。林天民后来的解释是因为当时看郑奕奏演出《新茶花》,而对妓女产生无限同情。

学艺

住在小桥渡船头的“善传奇”老板张吓渠是一个曲艺爱好者,“善传奇”是由他和几位爱唱戏曲的同好先是由自弹自唱,再组成了伬唱班,进而发展成小戏班的。

一天,他在台江的小桥头边发现一个男孩带着扁担和绳索在等船靠岸,坐在河沿放歌民谣《撑船歌》《流水歌》——他看出来这是一个好苗子,遂托人找孩子的家长,希望孩子到戏班学艺。

这孩子就是郑奕奏。他6岁时随家迁居台江达道小桥头,父亲郑增宝先是做邮递人,失业后到油巷下双杭救火会帮佣做杂工。后来郑奕奏为了减轻家庭负担,到一家柴炭店挑柴灶,即每天从小桥渡头的船上卸下柴把,挑到店里,挑一担挣一分钱。

郑家此时穷得正无米下锅,为让10岁的孩子吃饱饭,只得答应。但是郑增宝拒绝了张老板以当时最高身价100元“买断”的要求,他只愿意收下6元钱,以使儿子如果学艺不成,可以免受羞辱而得以“退货”。

入戏班后,由于年幼俊秀,张老板特别为他开小灶,“京鼓吹”艺人陈佑榕教他唱腔,永泰傀儡班、“平讲班”陈金福师傅教他科步,由丫环等小角色起步,逐渐学会反串花旦、青衣等行当。人称“状元戏子”的京班徽昆师傅吴善宝也将将一身技艺悉心传授,影响了郑奕奏之后几十年的舞台生涯。

旧时学艺,特别是戏班,稍有差池,打手或罚跪,甚至鞭打,都是常事。每天五六点起床练踏跷直到十点才吃早饭。以练眼神为例,点香练眼,不但要练到眼有神,富有变化,还要分清喜、怒、媚、疑、悲、痴、鄙视、流星、秋波;还有练马步、练平衡等,失误了,“十二板打到天光”,严酷的教学是名伶们成才的一个秘诀吧。

奕奏自己也很刻苦,比如《新茶花》要上演前两个月,导演陈佑榕要求他上台须自弹风琴伴奏自己的“诉排”,而当时风琴是整个戏班谁也没摸过的玩意。他把风琴抬进宿舍每天苦练到下半夜,两个月学会了风琴。

1917年,张老板又买进了20个少年,编成科班,正式定戏班名为“善传奇”。郑奕奏改名郑传康,属传字辈的,与后来著名小生关传胜、武生关传庚为师兄弟。

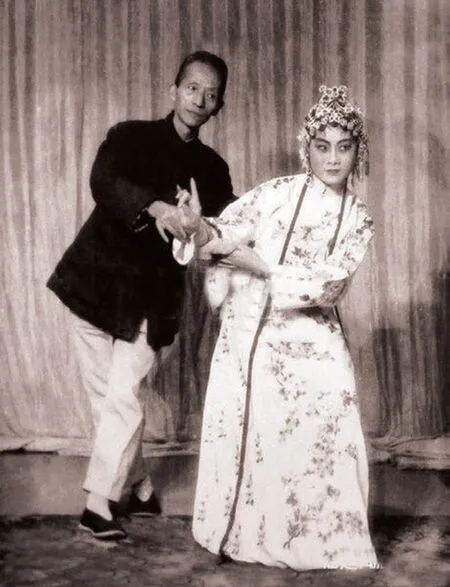

郑奕奏早年舞台扮相

“扛奏团”

《新茶花》之后,郑奕奏的第二出戏是严天铎剧作《孤儿泪》,也一样轰动。

崭露头角后,订戏的人很多,人们对郑奕奏表演艺术的崇拜近似疯狂。即使郑奕奏病倒无法登台演出,东家还逼得张老板雇轿抬来,并上台与观众见面,才肯付戏资。

郑奕奏成了“腕”,但在张老板眼里,郑奕奏更成了一棵摇钱树,于是他玩出了“加奏”花样。就是凡有郑奕奏上台演出的戏,每场戏资之外另加收若干元钱。此举果然奏效,老板大发其财。

为索取最大的票房价值,老板规定郑奕奏每天须连续演出两场,从下午一点开始,到六点太阳下山。吃过饭,七点半又要锣鼓开场,直演到午夜。

因为郑奕奏的戏有雅韵,加上他受过严格的训练,为人文质彬彬,相貌俊秀,戏迷乐意与之交往,文人学子尤多,因而有众多“粉丝”。

郑奕奏指导年轻演员。

他的“粉丝团”叫“扛奏团”,“扛”意指“抬”与“捧”。首先打出旗号的是知名诗人、南台诗社社长林屏侯与诗友们组成的“诗社扛奏团”,接着“银行邮政扛奏团”“商家扛奏团”“民众扛奏团”等不断涌现,他们尾随郑奕奏从城里戏院至郊县高台,每场必至。

各“扛奏团”的“扛奏”手段无奇不有,尤以马尾“海军扛奏团”的轰动效应最甚。他们每月两次请郑奕奏到马尾海军联欢社演出。当时,海军将领萨镇冰、刘冠雄等都对闽剧唱腔有一定偏好,其中蓝季北更是个大戏迷,他曾对人说:“郑奕奏的戏如果没看过,那死了也对不起阎罗王!”戏班每次在海军联欢社演出,所获赏银都特别丰厚,一个红包至少一百元光洋。这相当于当时一个名角一个月的薪金。

有一次,海军将领们点了《黛玉葬花》,只见郑奕奏扮演的弱质女子林黛玉,肩扛一只木制花锄(小型道具),手持一只花篮,挪步出台。一亮相,台下观众立即被这“活的林黛玉”迷住了。只听他唱:“风过处,落红成阵。牡丹谢,芍药怕,海棠惊,杨柳带愁,桃花含恨。这花朵儿与人一般受逼凌,我一寸芳心谁共鸣……”台下掌声雷动。剧终,海军将领们来到后台祝贺演出成功。蓝季北风趣地说:“那把葬花的锄头太俗气,换把金的就好。”说罢当场动议捐款,六位将军响应,共捐资700大洋,挖空心思,请人打一只金锄头的外壳,镶套在原来那只木头做的锄头上,供郑奕奏演出《黛玉葬花》时套在道具上表演用。

狂热的戏迷又多了一份好奇心,更是争先恐后一睹为快,连淹没了福州城的洪水也无力阻挡人们进戏园看郑奕奏的戏,当时报纸称之为“‘扛奏团’涉水看戏的奇观”。

正在此时,发生了意外。郑由于声带长期疲劳过度,有一天演出《杜十娘》,演到“怒沉百宝箱”时,愤怒地唱一段高亢的唱腔,突然嗓子干哑,发不出声。辛苦加上青春期变声,他倒仓(倒嗓)了。这一年,他19岁。

“过关”与“推手”

其实,在倒仓之前,一片喝彩声中,郑奕奏已感到戏演得越多越吃力。由于所扮演的角色,大多是精通诗词歌赋的才女闺秀,虽然学戏过程中也得到师傅与剧作者的指点,但多是一知半解,表演起来,往往词不达意。好在当时的“扛奏团”,出于对剧坛新秀的热爱,经常帮助郑纠正错误,郑虽是虚心接受,难免有时也面红耳赤,显得尴尬。

因此,从某种意义上讲,19岁的倒仓,仿佛是命运要成全郑奕奏为一代闽剧大师,给他一段充电和吸收营养的时间。倒仓本身对演员来讲是一个关口,梅兰芳就曾说过:“演员的倒仓变嗓时期是一个关口,倒不过来,往往一蹶不振。”而倒过来的演员,则仿佛一次“过关”,常常又会获得一次新生。梅兰芳、马连良、郑奕奏都是此中代表。

他在倒仓期间辍演在家,完成了两件有意义的事。一件是成亲。夫人是他家的原来的邻居、厨工陈双喜夫妇收养的孤女“留妹”。留妹朴实大方,孝敬老人。郑奕奏嗓音恢复后,下台来,她总给端上一碗热乎乎的点心,从身心照顾他。另一方面,留妹常劝他注意保养嗓子,注意不要像其他艺人一样染上鸦片、赌博之恶习(不幸留妹于1942年去世)。

另一件是“恶补”文史知识。这个要感激“扛奏团”粉丝对他的不离不弃。他们一面鼓励他好好治疗嗓子,一面为他请来两位老师教书,以提高自身的文化修养。一个是庄质夫(庄执夫),是某国驻福州领事馆翻译师爷;一个是郭知朱(郭治珠),名中医师郭云团的胞弟。二人都是戏迷,接受“扛奏团”的委托,每天分上下午到郑奕奏家中教授四书五经、诗词歌赋等。

郑奕奏休养期间跟二位老师学了四年。他回忆:其间写了一百多篇文章,打下了一定的古文基础,对阅读剧本、分析剧情、理解主题及塑造人物形象都起了很大作用。

24岁时再度出山时,他转入“赛天然”闽班。同时因为嗓子受伤过,他演唱往往“走下韵”,缠绵悱恻,哀怨婉转,配以衬词,一唱三叹,韵味无穷,由此形成了自己的风格。他的唱腔中又创造性地运用喉腔、鼻腔、舌腔、腹腔、胸腔的吐纳之音交替变化,表现出行云流水之感,又起到保护喉嗓的作用。例如,他用水磨腔和十三腔为《紫玉钗》唱段“倚娘肩,耳听得画廊鹦鹉声低唱……”修饰唱音。

一次在郊区演出时,戏台搭在村中一块地坪上,附近有一处菜园。当他在台上唱这一段时,一曲幽远流丽的拖腔没唱完,在远处菜园劳作的听戏农妇已经捆扎好十三把的韭菜。有人作诗“台上一曲宽板吟,台下缚韭十三把”,盛赞郑奕奏唱腔之悠长如缕,传为美谈。奕奏还善于揣摩学习,他曾根据瓷盆上的梅兰芳图,给自己造型化妆。

《百蝶香柴扇》也是严天铎的剧作。这一出戏中,郑扮演女主角英姐。一出地方戏,由同一个人主演,居然连演7年,郑奕奏从28岁演到35岁,场场爆满,这不能不说是一个奇迹。《百蝶香柴扇》剧中“三杯酒”和“妆台前”唱段一时脍炙人口,传唱至今。

1937年,著名作家郁达夫来到福州,观看郑奕奏演出的《秦香莲》后,赋诗称赞:“不待题诗费评章,艺人才学早芬芳。郑生应解香莲苦,连日因她呕尽肠。薄情夫婿轻抛弃,累尔开封万里行。苦借琵琶诉身世,满腔愁恨酿悲声。”

因卓越的演技,郑奕奏被称为“福建梅兰芳”,又有“北梅南郑”之誉。

1952年,北南两位泰斗会晤北京,相见恨晚,亲如手足,梅兰芳将自己的相片赠予郑奕奏,并题诗曰:南北艺人感同深,留得芳名共到今。见晚如逢亲手足,应将肝胆照知心。

学戏,先学做人

在善传奇班时,戏班因与福州电厂打官司,濒临破产,师兄弟、前辈们衣食有难。才19岁的郑奕奏,以自己的声望挺身而出带头义演五天,所得的收入用以支持戏班生存,自己不取分文。

1941年、1944年福州两次沦陷,百业凋敝,戏班解散。敌伪和汉奸想借郑奕奏的名望显示日本的“亲善”姿态,诓骗郑奕奏组织戏班,慰劳皇军,许以丰厚的酬劳。郑奕奏冒着掉脑袋的危险,蓄须明志,大义拒绝演出。他动情地对徒弟说:“宁可清饥,不要浊饱!”汉奸想上门绑架,幸而被艺友发现,郑奕奏得以从后门逃出,与徒弟林超平等数人到福清、永泰、古田等偏僻山乡为老百姓演出。

他曾受到毛泽东主席、周恩来总理的接见与夸誉。但盛年时,他随着被砸烂的“四旧”归于寂寂。

作家季仲曾与奕奏先生一起住在三坊七巷黄楼大院。对晚年的郑奕奏先生如是描写:

当时,这幢大楼里年岁最高的长者是闽剧大师郑奕奏。他年逾古稀,身材瘦小,面容清癯,慈祥可亲,恂恂然有儒者之风。我们都尊称他为“奕奏师”,称他太太为“师傅娘”。晨昏见面,必恭敬问候。1975年夏政治气候稍稍回暖,奕奏师曾收一女弟子,在后院大厅授业。他汉装缁衣,折扇青鞋,台步依然轻盈婀娜、唱腔依然婉转悦耳,翩翩然再现“南国梅兰芳”风采。邻居们围观欣赏,他总是笑脸相迎。可惜好景不长,随着全国掀起反击右倾翻案风,奕奏师再也不敢开口唱戏了,黄巷18号复又鸦没鹊静……

1993年7月1日,郑奕奏于福州病逝,享年90岁。