校企联动模式的精细化工专业课程探索*

刘美娜,何慧红,叶 斌,张兴华

(上海应用技术大学化学与环境工程学院,上海 201418)

高等教育是人才培养的摇篮,是我国经济建设的基础,为响应国家政策,全国高等院校纷纷探索适合自身特色的发展之路。由于当今中国对人才素质的要求不断提升,传统的本科教学模式已不再满足社会需求,在新时代大教育背景下“校企联动”的人才培养模式正在不断完善,趋于成熟[1]。本文通过对高等院校本科教育中校企联动人才培养的背景、校企合作模式的实例分析(以上海应用技术大学化工学院精细化工专业课《有机合成化学》为例)以及思考展开论述。

近年来,有机合成化学已成为不断发展的应用型学科,是有机化学的重要组成部分和有机化学的工业基础。立足于应用型本科院校的发展需要,结合化学与环境工程学院精细化工专业的实际情况与本门课程实施的过程化考核的教学特点,本课程引入了“校企合作”方式的教授和学习,选取有机合成的重要反应、选择性反应、反映当前的新反应和新方法、有机试剂的合成与应用、逆合成分析法、高选择性反应和不对称合成的介绍;通过有机合成专业相关企业(上海天坛助剂有限公司)技术人员引入有机化学企业的生产实验,同时还介绍有机合成操作中涉及的仪器设备和纯化方法等,起到研究有机合成特点、性质和规律的作用,旨在使学生由感性认识上升到理性认识,引申出有机合成化学的专业理论,再用理论进一步去指导实践。

在此基础上,采用教师授课与学生讨论相结合的方式,以提高授课效果;安排答疑时间,以解决学生在课上学习讨论以及课下讨论过程中遇到的问题;课内引导和课外辅导相结合提升学生学习积极性,课程教学中注重对学生的循循善诱;进行专业理论教学时,选取的有机反应要契合生活、生产实际,同时介绍它们的相关应用价值,开拓学生视野,拓宽学生思维,使其不仅局限于单一的课堂,更要了解有机合成理论在企业生产中的重要作用[2]。 针对有机反应中的新工艺、新技术,邀请有机合成试剂企业专家结合对应内容开展课堂讲授;并播放部分有机合成品的一线生产操作录像。力求理论联系实际,为今后立志从事有机合成的教学和科研工作的学生打下坚实的理论基础,同时提高有机合成教学考核的科学性,促进学生全面掌握专业技能,进而达到“以考促学”的目的。

1 校企合作课程的主要特色及创新

由于有机合成化学是在有机化学基础上系统介绍有机化合物合成的常用重要反应和常用合成路线设计技巧的一门学科。在课程教学中,重点及难点是需要学生掌握各类有机物的性质、反应类型、相互转化的基础,学习设计合理的有机合成路线,掌握有机合成的反应原理和反应历程,同时了解有机合成反应所需的如真空系统、惰性气体保护系统、旋转蒸发器、减压蒸馏、惰性气体保护的反应装置、分离提纯装置等技术。针对目前有机合成化学课程知识点多、内容比较枯燥、学时有限、导致学生学习兴趣不高等问题,结合高校应用化学专业的特点和学生的实际情况,对教学内容、教学手段、教学方法进行逐步改进与建设。通过不断学习有机合成化学的基本理论和概念,使学生对有机化合物官能团间的转化实现全面性的认识,理解有机合成的反应过程和基本原则,掌握逆向合成法在有机反应中的应用,锻炼学生逆合成分析的逻辑思维能力[3]。

本校企合作课程的主要特色及创新如下:

(1)课程教学团队。课程校内、校外负责人均在海外留学、工作多年,在教学与科研过程中已积累了大量有关有机合成化学的相应知识体系和企业经验的教学素养。教师不断提高自身专业能力,不断进行课程改革创新,将教学手段、教学内容、教学方法三者有机融合,才能使学生学会思考问题和分析问题的方法,学会从有机合成专业知识来解决问题的能力,让学生领略到有机合成这门学科的魅力和内涵,继而实现教学目标。

(2)提升有机合成化学的起点,对教材体系进行调整,增加前沿知识。本课程校内、校外负责人都在教学和科研岗位上不断提升自身业务素质,在教学工作的同时也在科研工作方面做出了很多成绩,并在国际高影响力期刊发表累计20篇国际学术论文。这就意味着我们的教学团队成员能持续掌握学科前沿的专业动态和新型学术成果,并能灵活自如地应用到课堂教学中去,做到精益求精。例如:苯环上氢原子的裂分经验模型;使用氧化数法来确定有机基团顺序的大小;绿色有机合成等知识点。增加章节“有机合成的实验装置及技术”,使得学生在理论课程中也能学习到动手操作之前所必备的基础知识。

(3)加强专业英语训练。增加国际IUPAC命名、Common命名和Chemical Abstract命名,加强化学专业英语的书写和识别;课后习题尽量使用英文形式完成等。

(4)增强课程内容发散性。通过网络平台资源查询文献资料;用已知的有机合成条件和方法模拟出相似化合物的制备,在生产实际中会经常遇到;化学专业工具如Scifinder、chemdraw、NMR分析软件的原理介绍和使用操作;激励学生从问题的反面来逆向思考问题,如对马氏、反马氏规则热力学问题的统一解释等。

(5)加深学科之间的交叉沟通。可利用数学方法来解决化学中有机异构体的个数;经典有机反应中无机物的消耗等。

(6)总结有机合成规律,促进学生在理解中记忆。

2 校企合作课程重点及难点的解决方法

由于本课程属于专业理论课,内容相对枯燥欠生动;课程设置仅有32课时,其中16课时由企业专家授课,琐碎的知识点要在有限的课时内完成教学任务,使得学生不能面面俱到地掌握重点及难点;授课过程中会涉及到大量的反应机理和逆合成路线设计,导致学生学习兴趣不高等问题。

2.1 着重讲授化合物结构与性质间的关系,归纳通性

要求学生在学习有机物性质时,不能脱离结构而孤立地记忆其性质与反应,而应抓住“结构-性质-用途-制法”的主线,系统掌握有机合成的知识体系。

2.2 利用“相似类比”记忆掌握重点难点,掌握各类有机物的相互联系和异同

例如醛酮和烯烃官能团分别为羰基和碳碳双键,结构相似,属于不饱和化合物。醛酮会像烯烃一样容易发生加成反应;但由于碳碳双键是非极性键,容易发生离子型的亲电加成反应;而醛酮的羰基中氧原子电负性比碳原子大,碳氧双键属于极性键,所以醛酮羰基更容易发生亲核加成反应。醛酮的结构虽然相似,但化学性质仍然存在差别,醛有一个氢原子直接与羰基碳相连,能够发生氧化反应,而酮通常情况下不能发生此类反应。这种相似类比的方法,可使学生对易混淆的有机合成知识能够清晰掌握[4]。

2.3 理论与实践结合激发学习兴趣

保持专业课程体系的逻辑性、科学性、系统性和完整性,适当引入和生产实际相关的成果来丰富和补充教学内容,使得教学中的重点及难点更加贴近实际应用。例如:有机合成中讲到酯化反应章节,传统上使用硫酸等作为催化剂,但在实际工业生产中会存在设备腐蚀、环境污染、后处理复杂等消极问题;而新型催化剂如固体杂多酸等对环境友好且原子经济化的特性已被广泛使用。这些实例不但激发学生学习兴趣,还有助学生理解有机合成的实际价值与意义[5]。

3 学生满意度分析

教学活动是师生互动的过程,教师和学生都需要彼此的信息反馈,学生学习效果也会在双方不断反馈的基础上得到升华。学生对课程的满意度调查是利用统计调查方法来捕捉学生信息,深入开展教育研究和反思评价,知晓学生角度感受到的教师表现情况,促进学生不断发展。

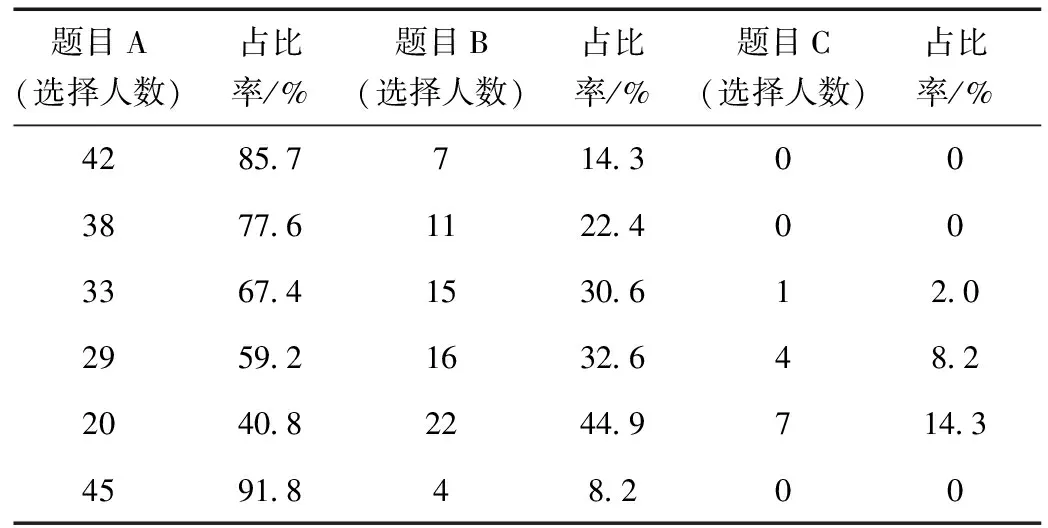

表1 学生满意度调查问卷统计

调查问卷发放时间: 2019/12/12

调查问卷收回时间:2019/12/12

调查方式:深入班级发放纸质问卷填写后收回,发放49份,收回问卷49份,回收率100%。

问卷内容:选择题——对本课程的评价、企业授课专家总体评价、对授课内容兴趣与否、企业一线知识获得情况、企业教师有无互动、是否开设更多校企课程六个方面的课程感受进行调查;问答题——对校企课程的建议(见表1 学生满意度调查问卷统计)。

调查结果及分析:

(1)选择题1:通过本学期的学习,学生对本门课程较满意。学生总体评价满意度和一般分别为85.7%、14.3%。(2)选择题2:教师的态度、上课的方式和语言的运用等方面让学生觉得比较满意。对该门课程企业授课专家总体评价感到满意学生比例为77.6%。(3)选择题3~5:对企业专家授课内容的安排满意度为67.4%;通过企业专家讲授是否获得一线企业知识的认可率为59.2%;课程学习过程中与企业专家互动交流的频繁率仅为40.8%;以上三道选项从企业授课教师的课堂关注、内容安排、课堂气氛等方面进行了调查,感到兴趣或满意度的比例显示企业授课教师在课堂教学中仍有较大提升空间。通过调查问卷分析,部分学生略感内容太难,老师讲解不够透彻清晰;另有部分学生感觉课堂互动气氛不足。校内和企业教师都应考虑授课方法和技巧上的改进措施。(4)选择题6:是否希望今后开设更多的校企合作课程的学生期望率为91.8%,这一比例我校绝大部分学生对“学习与实践相结合”的教学模式相当满意也有浓厚兴趣,可大幅度提高学生对专业课程的学习积极性和认知力。(5)问答题:与此同时,学生建议中有部分学生提议应当增加学生企业参观实践时间,也有部分学生希望教师尤其来自有机合成相关企业的企业教师能再多讲授介绍些企业生产实践中的经验和知识。

4 校企合作课程教学效果

校内和企业教师通过本课程的校企联动建设,总结归纳贯穿合成化学的教学主线,把结构-规律-反应活性连成一线,精讲各章节有机化合物结构的关系,归纳可适用于精细化工专业的校企合作课程建设。企业技术人员作为校外教师参与到教学中,为校企结合打下坚实基础,在教学过程中穿插应用生产实例,有助于学生建立实践应用的概念,讲授与企业密切联系的有机合成反应知识,带学生到校企合作的实习基地参观体验,邀请企业技术人员讲授相应的教学课时内容,拓展学生思维和视野,使学生了解有机合成化学在实践中的应用。

真正意义上实现与有机合成相关企业的“零距离”接触,深化精细化工专业课程教学改革,由企业专业技术人员、授课教师共同辅导,在课余时间,以学生为主,力争开展认知实验的参观教学和辅导,继而切实强化有机合成化学课程在化工类专业中的作用。