从初中到高中物理学法思考

普通高中物理课程标准中对学校实施课程的建议中包括以下两条:一是关注物理课程改革,指导学生正确认识与选择学习内容;二是关注学生物理学科核心素养的发展,重视提高教师的课程能力。在实际操作中,很多老师只重视传授课本知识和提高应试成绩,而忽视了学生好奇心、创新意识和物理思维的培养,忽视了学科特点。同学们从初二开始就已接触物理这门学科,进入高中阶段,认知度和学习习惯都有了初步的养成,不少同学已经形成了“只要认真听讲,不打折扣地完成老师的作业,多做题目,不懂就问就能够考高分的被动学的学习习惯”。这样的现实情况就对广大师生的高中物理的教法和学法都提出了更高的要求。

第一部分:学生方面,高中物理的学习似乎困难重重

1.初高中知识衔接脱节,能力要求提高。

比较一下初中和高中物理教材,我们就会发现,高中物理的内容从广度和深度上都要远超初中的内容。初中物理涉及的知识、物体的运动过程单一。高中模型复杂,物体的运动过程也可能是多个过程,高中物理题需要同学们有建模能力、选择合适的物理方法、结合正确的数学运算才能够解决。而且高一教材一开始就出现矢量概念一些模型,比之前更加复杂,还出现了连接体(一个模型中有两个或者两个以上的对象),在内容上变得较为抽象。

2.一些错误的前概念,增加了高中物理学习的难度。

案例1:速度的计算。

在小学数学应用题和初中物理的计算中,老师的讲解都是路程除以时间,即v=s/t,事实上速度是描述位置变化快慢的物理量,应该等于位移除以时间。而位移是描述位置变化快慢的物理量,初位置到末位置有方向的线段,不仅要说清楚大小,还要说清楚方向。而一般情况下路程在数值上和位移并不相等,所以用错误的前概念计算出的速度并不正确。

比如:质点绕半径为r的圆周绕行一周,所用时间为t,求该质点的平均速度。

错解:v=2πr/r,这也是初中解答中的正确答案。

正解:v=0(平均速度应该是位移除以时间,而绕行一周质点的位置没有变化,位移为零)。

显然,初中老师强调的内容,学生也认为是理所应当的速度求法,其实是不严谨的,是错误的前概念,这在一定程度上增加了同学们学习高中物理的难度。

3.学习方式不恰当。

(1)直觉印象,跟着感觉走。

生活中或者学习中会在头脑里有意无意地留下一些所谓的经验,但是有时候这些经验并不能帮助我们解决问题,还会起反作用。虽然高一的同学有了一定的逻辑判断和思维能力,但是很多情况下对事物的判断还是凭直觉和印象,跟着感觉走的。

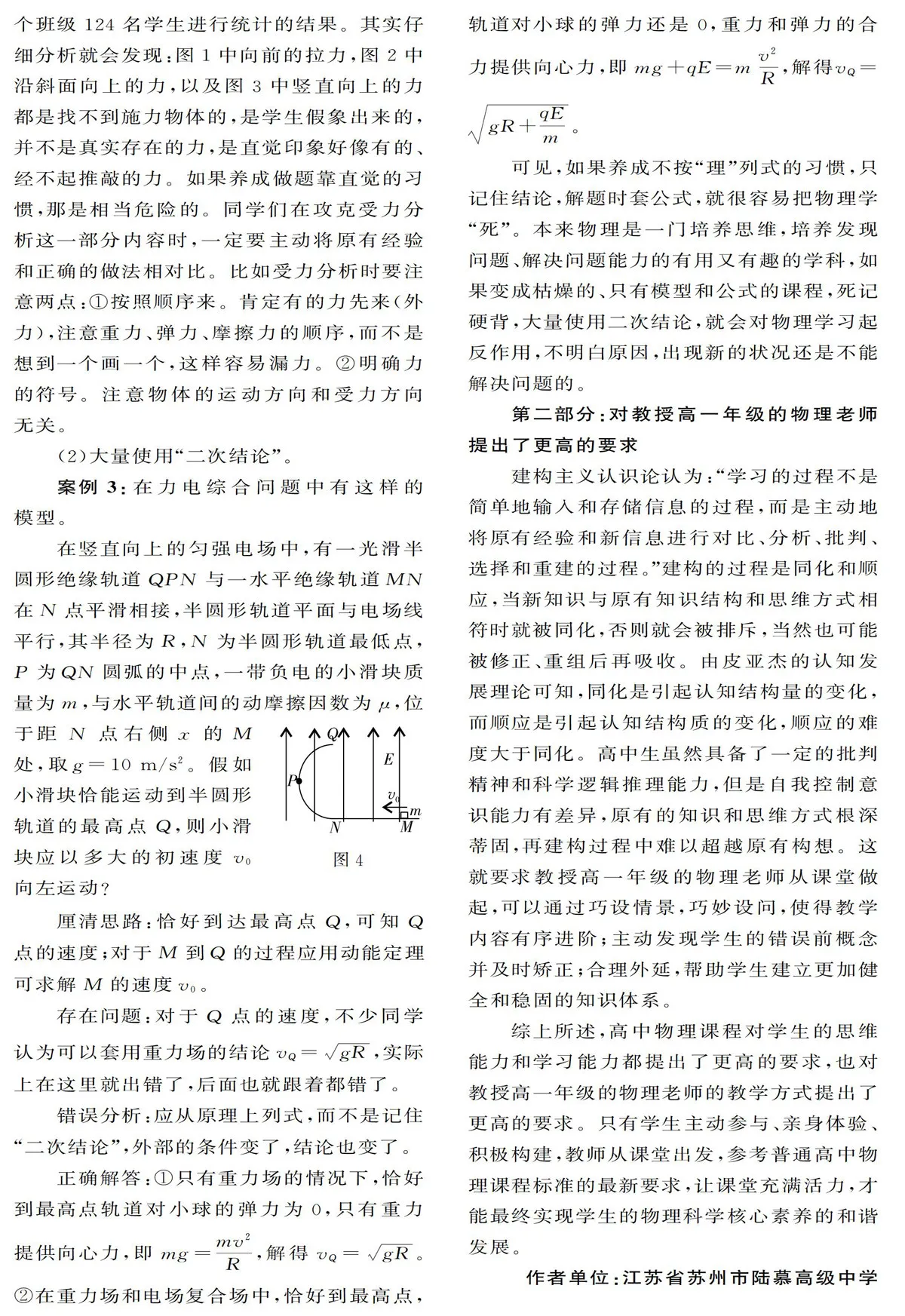

案例2:对下列模型(接触面均粗糙)进行受力分析,如表1。

模型说明:图1,粗糙水平面上向右运动的物块;图2,冲上粗糙斜面的物块;图3,竖直上抛的物体,不计空气阻力。

表中数据是笔者在授课时对所任教的3个班级124名学生进行统计的结果。其实仔细分析就会发现:图1中向前的拉力,图2中沿斜面向上的力,以及图3中竖直向上的力都是找不到施力物体的,是学生假象出来的,并不是真实存在的力,是直觉印象好像有的、经不起推敲的力。如果养成做题靠直觉的习惯,那是相当危险的。同学们在攻克受力分析这一部分内容时,一定要主动将原有经验和正确的做法相对比。比如受力分析时要注意两点:①按照顺序来。肯定有的力先来(外力),注意重力、弹力、摩擦力的顺序,而不是想到一个画一个,这样容易漏力。②明确力的符号。注意物体的运动方向和受力方向无关。

(2)大量使用“二次结论”。

案例3:在力电综合问题中有这样的模型。

在竖直向上的匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径为R,N为半圆形轨道最低点,P为QN圆弧的中点,一带负电的小滑块质量为m,与水平轨道间的动摩擦因数为μ,位于距N点右侧x的M处,取g= 10 m/s2。假如小滑块恰能运动到半圆形轨道的最高点Q,则小滑块应以多大的初速度vo向左运动?

厘清思路:恰好到达最高点Q,可知Q点的速度;对于M到Q的过程应用动能定理可求解M的速度v0。

存在问题:对于Q点的速度,不少同学认为可以套用重力场的结论v0=√gR,实际上在这里就出错了,后面也就跟着都错了。

错误分析:应从原理上列式,而不是记住“二次结论”,外部的条件变了,结论也变了。

可见,如果养成不按“理”列式的习惯,只记住结论,解题时套公式,就很容易把物理学“死”。本来物理是一门培养思维,培养发现问题、解决问题能力的有用又有趣的学科,如果变成枯燥的、只有模型和公式的课程,死记硬背,大量使用二次结论,就会对物理学习起反作用,不明白原因,出现新的状况还是不能解决问题的。

第二部分:对教授高一年级的物理老师提出了更高的要求

建构主义认识论认为:“学习的过程不是简单地输入和存储信息的过程,而是主动地将原有经验和新信息进行对比、分析、批判、选择和重建的过程。”建构的过程是同化和顺应,当新知识与原有知识结构和思维方式相符时就被同化,否则就会被排斥,当然也可能被修正、重组后再吸收。由皮亚杰的认知发展理论可知,同化是引起认知结构量的变化,而顺应是引起认知结构质的变化,顺应的难度大于同化。高中生虽然具备了一定的批判精神和科学逻辑推理能力,但是自我控制意识能力有差异,原有的知识和思维方式根深蒂固,再建构过程中难以超越原有构想。这就要求教授高一年级的物理老师从课堂做起,可以通过巧设情景,巧妙设问,使得教学内容有序进阶;主动发现学生的错误前概念并及时矫正;合理外延,帮助学生建立更加健全和稳固的知识体系。

综上所述,高中物理课程对学生的思维能力和学习能力都提出了更高的要求,也对教授高一年级的物理老师的教学方式提出了更高的要求。只有学生主动参与、亲身体验、积极构建,教师从课堂出发,参考普通高中物理课程标准的最新要求,让课堂充满活力,才能最终实现学生的物理科学核心素养的和谐发展。

作者单位:江苏省苏州市陆慕高级中学