刘尧:“笨”鸟高飞

彭一皓

教语文,乐在其中

“我总觉得,父亲听得懂苹果树的倾诉和低语,就像每一个庄稼人熟稔田间的每一寸土地。父亲总在秋收的夜里,睡在临时搭建的帐篷中,守护果园,就像守着他的孩子。秋风吹,秋夜凉,苹果树仿佛夜的瞳孔,它们黑色深重的目光,凝视着父亲。那些窸窣的叶子,在星辰下喧嚷,笑声在父亲的梦里汇成了哗啦的河流。”

这段描写,节选自刘尧的散文《父亲和他的果林》。文章从他作为儿子的视角,描述了一个将大半辈子花在苹果种植上的父亲。这篇文章感动了很多人,因为这篇文章,刘尧成功地在微信圈帮助为苹果销路滞后而发愁的父亲卖出了3000斤苹果。

你或许很难相信,于2016年能够写出这样的文字的刘尧,在6年前上大学时,几乎没有读过几本文学作品。上大学后,在文学鉴赏课上意识到自己文学素养欠缺的刘尧,将大学四年所有的业余时间,都花在了泡图书馆上。在练笔中,他对写作的热爱,也由此一发不可收拾。

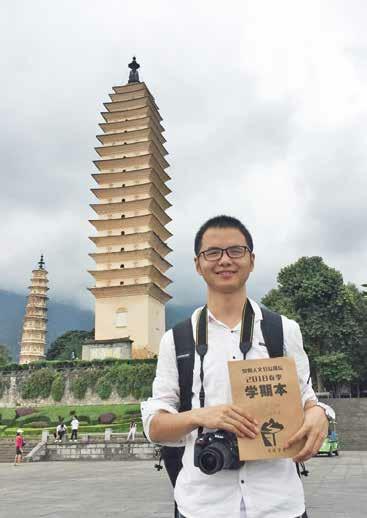

给学生布置写作任务时,刘尧常常参与其间,撰写“下水文”,亲自给学生做示范,“当你发自内心地热爱一件事时,学生是一定能感受到,并因此受到感染。”虽说是男老师,但细节之处,刘尧也格外用心。为了让学生摆脱对作文的刻板印象,坚持长期的随笔创作,刘尧还为同学们购置了统一的花色淡雅又文艺的本子,用于代替传统的作文本,希望为同学们营造一个更加“自如”的写作氛围。

因为喜欢写作,刘尧开设了个人微信公众号“尧远的回声”。在微信平台上,不仅仅有他的下水作文、生活随笔,还有许许多多的干货,比如《愿你我都不是“笼中鸟”——<籠鸟记>公开课丨课堂实录》《用人文的灯火点亮课堂——从传统课堂到大语文实践》《“唤醒”词语,你值得拥有的语文学习方法 | 教有所悟》。这些文章,大抵是解释为何刘尧能在从教6年中不断实现个人成长发展的最好证明。

采访中,刘尧回忆起他在初为人师时所使用的“笨方法”:讲课时,用录音笔录下上课全过程,之后逐句回放整理成文稿。凭借所整理的完整版“课堂实录”,刘尧得以检阅和反思自己在讲课中所存在的问题:课堂节奏是否把控到位?语速合适吗?互动是否及时、恰当?讲课语言是否精练、纯粹?

“笨”方法,刘尧用得不少。一次学期末,刘尧总结了一学期来每天给学生所布置的作业,列了完整的表格将每天具体的作业进行了梳理,并对此进行了作业类型归纳,开始思考作业有效性的问题。最后,刘尧将这些思考整理成文《让自己少点盲目,给学生一点空间——语文作业布置的有效性思考》。

正是通过这样的“笨方法”,刘尧一步一个脚印,走得扎实,走得稳健。

带班级,刚柔并济

这学期期末,写评语成了刘尧心里的一等大事。关于具体的形式,刘尧思考了很久。是为每个同学写首诗呢?还是融合古文“笺注”的形式?又或者在网上学习一些其他新颖的形式?

但后来,这些五花八门的形式,都被刘尧否定了,刘尧说,有时太追求“言语形式”的创新,可能会“因言害意”,而忘记最初想要表达什么。

于是,刘尧果断选择了最朴素的聊天、交流的形式来写孩子们的评语。在写评语时,刘尧摒弃了那些“高度概括的”词语——如“你是一个聪慧的学生”“我在你身上看见了善良”等概括性的表述。每写一个同学,刘尧就在脑海中认真回忆这位孩子的故事,回忆到位了,刘尧便开始写评语,他会抓住一个印象最深的点——追忆故事,发掘闪光,表达期待。

写着写着,刘尧惭愧地发现,由于每天陀螺式忙碌的工作,他对某些孩子的了解和关注并不是那么够,便又暗暗为自己拟定了一个新计划:下学期应该多找这些孩子聊聊天。

写评语,是刘尧作为班主任在管理中A面的一个缩影:温暖的,充满爱的。在采访中,刘尧也不断提到,一个老师,最重要的是要拥有爱,要爱自己的学生。

但与此同时,作为一个性格、脾气都特别温和的人,班级建设与管理中具体规则的把握与落实,刘尧却从不让步。以班级的迟到问题为例,在班级建立之初,刘尧首先抓的一个习惯就是迟到。如果班级规定7:20集合,所有学生,不论是谁,哪怕仅仅只超过10秒钟,也算作迟到。

第一周,对准时的重要性尚无概念的学生们并不习惯这一严苛的规定。每天快到时间时,刘尧就和已经到达的学生一起倒计时,在时间到达后又开始计数。这样下来,刘尧甚至不用给学生说时间,迟到的同学也清楚地知道了自己迟到的时长。

“高压政策”下,不到两周,迟到的现象便在班级彻底消失。万事开头难,刘尧在班级管理中严格的B面,让他此后在抓班级其他习惯的养成时都更加顺利、有效率。“对于学生们来说,初中是他们性格、习惯养成的关键阶段,因此,该严格要求学生时,决不能心软。”

刘尧说,关于到底要成为一个怎样的教育者,他想了6年,从陕西想到上海,似乎始终没有彻底想清楚。但有一点,刘尧无比明确,那就是他发自内心地热爱站在讲台上,“你能够对青少年传道授业解惑,去影响、引导他们的成长,这是其他任何职业都无法实现的。”