清代吴昌硕其人其艺考

摘要:吴昌硕是晚清民国时期中国最具影响力的画家,他的作品题材宽泛,其中包括了书法、绘画等内容。他不但继承了传统文人绘画的儒雅之风,也能顺应社会时势推移,反映生活,笔墨语言在创造表现上相当丰富精彩。因此,其作品被后人贴上了雅俗共赏的审美观念标签。本文通过《石鼓文》临摹探讨清代吴昌硕其人其艺,从《石鼓文》书法的历史文化背景切入,分析吴昌硕在《石鼓文》临摹与取法方面的书法风格内涵与嬗变,并阐述吴昌硕《石鼓文》篆书的创作启示内涵。

关键词:吴昌硕 《石鼓文》 临摹取法 篆书书法 启示

《石鼓文》素有“石刻之祖”的美誉,它的内容丰富、艺术特色鲜明独立,拥有相对独立的字体、形制与界线,其深刻的书法理论内涵对后世影响极大。在《石鼓文》临摹、取法与篆书创作过程中,吴昌硕属于集大成者,他通过深度分析《石鼓文》临摹,而形成了自身书法书风,并为后期其他书法家提供了宝贵的临帖经验与书学启示。

一、关于《石鼓文》书法的背景前探

石鼓文即先秦刻石文字,由于其外形似鼓而得名。石鼓文发现于唐初,数量为十枚,高度为三尺,直径为两尺,采用大篆刻四言诗一首,共十首,共计718字,其中讲述了秦王游猎一事,故还称为“猎碣”,另外,它还因地名被称之为“陈仓十碣”。但是,由于《石鼓文》数经辗转,其文字磨损非常严重,因此目前可辨识的数量仅为270字。大量文本如安国十鼓斋所藏三本、范氏天一阁所藏文本等已经遗失。

在唐初时代,石鼓文就已经备受关注,原因主要有两点:第一,唐宋时期社会文化发展兴盛,许多文人墨客较为关注石鼓文,例如杜甫在《李潮八分小篆歌》中就提到石鼓文:“陈仓石鼓又已讹,大小二篆生八分。”而到了清代,取法《石鼓文》中颇有建树的书法家当数吴昌硕、邓石如等人,其中吴昌硕影响最大、成就最高。吴昌硕数十年如一日临摹石鼓文,被称为石鼓文篆书文豪,也因此形成了吴昌硕自家篆书风貌,塑造了深层次有内涵的临古精神。对于后人来说,这种精神是值得学习和借鉴的。

二、吴昌硕《石鼓文》书法临摹探微

(一)书法风格基本特点

吴昌硕自幼学习书法,对于《石鼓文》的临摹数十载,其临摹《石鼓文》的过程大致分为早期、中期和晚期三个时期。其中早期追求平整,拘泥于形似;中期追求自然,逐渐产生意趣;晚期追求方圆结合,古朴雄浑中透露出苍劲的力道。可以说,三个时期中吴昌硕的书法风格各有不同。

吴昌硕的篆书根植于《石鼓文》之中,他的篆书中加入了《鲁公鼎铭》《琅琊刻石》等多家篆书精华,其中更巧妙融入了《石鼓文》碑刻文字,可以看出他在用笔、结体、章法、墨法运用方面更加大胆创新,拥有着苍劲雄厚、古朴雄强的篆书风格。

(二)书法风格嬗变分析

如上文所述,吴昌硕临摹《石鼓文》数十余年,在该过程中他的书法风格变化非常之大,在早期、中期与晚期,其书法风格有所不同,下文将作出逐一分析。

1.早期

吴昌硕自小受到《石鼓文》大篆书影响,他练习秦小篆时,兼取邓石如、赵之谦等同时代大书法家特色,经过多年的历练,到40歲时,吴昌硕已经博览百家之众长。当时吴昌硕所临摹版本为阮元翻刻本,其原因主要有两点:第一,光绪年间《石鼓文》中十年安国所藏三本尚未影印问世,同时范氏天一阁文本遗失;第二,吴昌硕在石鼓文众多题材中选择了阮元翻刻本。

由于早期受到各路大家影响,吴昌硕的篆书在章法气息中集大家之所成,整体看来其对《石鼓文》的临作结字非常到位,基本继承了石鼓文中的方正平整特点,且不拘泥于石鼓文之固有神韵。例如吴昌硕早期临摹的《石鼓文》,已经达到一定高度水平,从追求平整、拘泥形似发展到书之妙道、神采为上。在后人看来,吴昌硕早期的《石鼓文》临摹作品与其书风比较是缺乏直观对比的,例如对其早期临摹单字进行对比,会发现吴昌硕当时忠实继承了《石鼓文》的固有色彩。比如说在《石鼓文》中吴昌硕临摹了“车”字,“车”字临摹圆润但铿锵有力,结体相当平正到位,在入笔与出锋方面都运用到了圆笔手法,非常犀利。在“马”字的运笔方面,吴昌硕在接笔位置处理方面略显突兀不整,这主要是因为其早期的控笔能力还相当有限,有待进一步调整与提升。最后看他的“同”字,吴昌硕在临摹这一字时的“口”部分明显存在右边笔画更细,横画更粗的问题,这就让整个字体看起来明显出现脱节问题,字体略显硬瘦,严重缺乏自然过渡。

在对上述临摹文字进行分析后可以发现,吴昌硕早期《石鼓文》临摹作品中是具有典型的石鼓文风格风貌的,基本墨守成规无变化,较好继承了石鼓文中的书法用笔与字体结构特征,中规中矩。早期的吴昌硕是没有突破的,稚嫩有余,处于一种刻板的摹古状态,但也正是这种状态为其后期《石鼓文》的临摹基础变化创新奠定了基础。

2.中期

中期吴昌硕《石鼓文》在临摹方面趋于自然,其临摹功力有所上升,逐渐融入了更多意趣内容。在用笔上,他中锋遒劲果断;结字上,他更打破了传统《石鼓文》方正平整的形态,呈现左低右高之势,整体章法温润平和,特别是对于《石鼓文》的“背临”作品临摹颇为到位,这说明吴昌硕对《石鼓文》的浸淫探索非常之深,已经达到了临摹娴熟的地步。从他的作品可以明显看出,他在许多字体的结字、章法处理方面已经与《石鼓文》产生了较大差异,例如“车”字的姿态更加多变,“射”字中的点变斜,整体字体表现参差错落、疏密变化,线条上更出现较多变化,这对于《石鼓文》本身的突破是显而易见的。

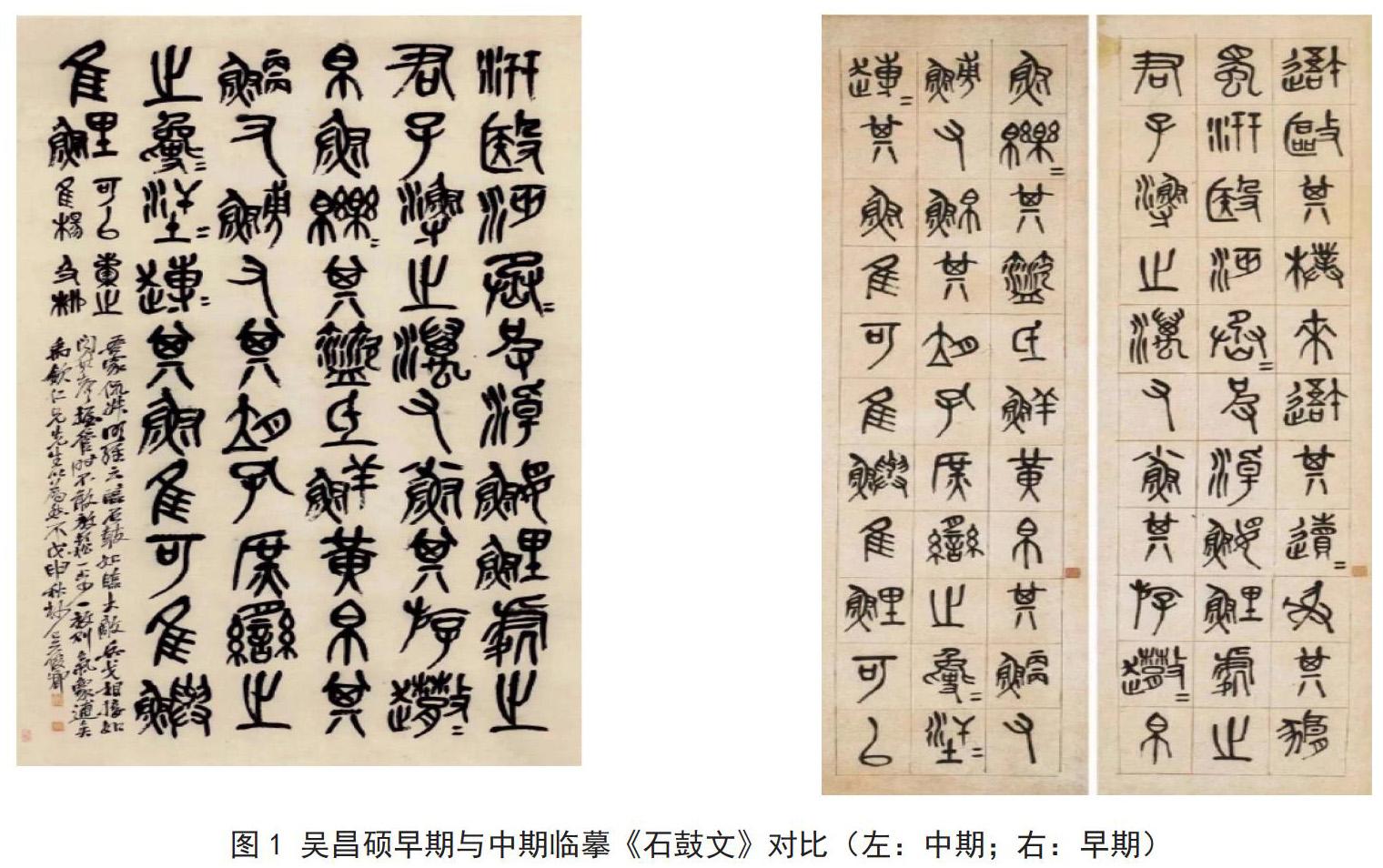

总体看来,吴昌硕中期临摹的《石鼓文》作品中增加了几分特色,例如他的用笔更加圆润饱满,点画十分凝练厚重,线条粗细对比也颇为强烈,体态上宽博大方,整字下来颇具节奏感,这就突破了他早期临摹作品中“字字独立”的桎梏樊篱,整体看来书法参差错落有秩序,浑然一体,不失和谐,一气呵成,相得益彰(图1)。

对比吴昌硕早期与中期临摹的《石鼓文》横幅作品,能够清晰直观地观察到其篆书书风是存在巨大变化的,中期的篆书临摹体更加自然,更有意趣,书风特征特别鲜明。从用笔看来,中期临摹作品更加圆润自然,结体方面更加宽博大方,十分端庄厚重,章法表现上平稳自然且灵动活泼,动静兼顾。总体看来线条虽然生硬,存在个别字体并笔现象,但是他已经突破早期临摹的局限性,在作品创作过程中特别追求实践探索深入,这也说明了吴昌硕是不满足于临摹现状的,他更执着于通过学古精神促进自身篆书书风的形成,他的中期书法风格是具有意趣且吸引人的。

3.晚期

进入中期以后,吴昌硕的《石鼓文》临摹作品已经完全形成了个人风格。他不但在一定程度上增添了《石鼓文》的天然意趣,也凸显了他深层次的审美追求,这就是吴昌硕的石鼓意趣。在晚期,吴昌硕依然大量临摹各种书法作品,其临摹作品拥有着“方圆结合、古朴雄浑”的书风特色,可以看出此时已经年过古稀的吴昌硕老当益壮。他的四条屏为晚年得意之作,在作品落款中可以看到吴昌硕晚年的书法临摹作品特色鲜明,这是他对自己的一种自我肯定,从一定程度上也彰显了他在晚年已经临摹出了《石鼓文》的新境界。

以四条屏为例,他在用笔上方圆结合、浑朴厚重,在结体方面直接变横为纵,这与当时长期取法黄庭坚的行书与楷书有极大关系。细看四条屏,其中起笔藏锋,行数疾徐有致,笔画十分精到,朴拙中又见古雅,收笔非常干净爽利,这是吴昌硕对《石鼓文》临摹的又一次突破。整體看来,其书法趣味性表现强,自然且不做作,浑然天成之感在笔触上油然而生。不过从后人的评价看来,吴昌硕在收笔方面还有弊端,这是他在技法上的陋习,被评价为“鼠尾”。

对比看来,吴昌硕在83岁的《石鼓文》临摹作品相比于42岁又进一步。晚期他的用笔更加圆中有方,特别苍劲凝练,早期中用笔单一等问题已经全然消失。这时的他对《石鼓文》的粗细均匀线质把握非常到位,铿锵有力且结体变化多样,其中竖画与弧线笔画对比鲜明,且不失呼应,笔意流转非常到位,线条圆融且章法气息具有趣味性,自出新意,前无古人。可以说,吴昌硕将“临气不临形”的精神境界完全表现了出来。

三、吴昌硕《石鼓文》书法创作启示

篆书创作本身复杂,它需要学书者必须掌握一定的古文字学知识内容,针对汉字的演变需要拥有一定了解,否则容易写错,这也是篆书创作中比较忌讳的。许多初学者也与吴昌硕早期一样,在篆书临摹学习过程中容易拘泥于形,考虑到篆书字体复杂,许多学习者非常注重精准临摹,但却忽略了书法作品中用笔的“神采”,整体书风偏向于妍美流于一形一路。而通过对吴昌硕《石鼓文》书法创作的学习,后人也获得了一定启示,临摹理念得以更新。下文主要从对吴昌硕《石鼓文》篆体书法的学习、用笔、结体、章法四大方面分析其具体启示。

(一)篆书用笔启示

石鼓篆书具有它的意趣性,这是吴昌硕赋予的。但是吴昌硕晚年由于功力下降、身体健康堪忧,所以出现用笔棱角不够分明、收笔相对草率、线条力度逐渐变弱等问题,因此,我们学习吴昌硕的《石鼓文》必须做到理智适度,要学会取其精华、去其糟粕,在长期临摹学习的过程中窥探其篆书中的“圆笔中锋”用笔意趣,强化篆书作品临摹气息。在这一过程中,我们要懂得下笔必须婉转和畅,不能单一刻板,要做到起笔多尖、方,确保中锋用笔到位,增添用笔圆融浑厚之韵味。

(二)篆书学习启示

所谓“达其情性,形其哀乐”,这是吴昌硕《石鼓文》篆体书法一直追求的。吴昌硕主张,如果书法作品拘泥于形,那就容易忽略篆体书法所应该具备的神采。因此在学篆观念上,其对于后人的启示非常之大。我们在学习篆书时,首先就是要培养自身对篆书的热爱,养成刻苦勤奋的学书精神。吴昌硕痴迷《石鼓文》,所以才会一生钻研,40余年一心扑在书法事业上。我们要对这种精神有所领悟,书法属于文学艺术中的一种,而文学钻研则是要耗费一生一世气力的,这是书法学习的关键。

其次要融会贯通,学会如何举一反三。篆书学习中更要追求反馈,从临摹中汲取营养,并与篆书主体巧妙融合,最终窥见各家奥妙。

最后要阅览思考更多篆体书法文章,真正博采众长,汲取精华,为篆书学习带来更多有意义的启示。比如说要学习吴昌硕《石鼓文》临摹的入古出新思想,敢于创新发展。

(三)篆书章法启示

在章法方面,吴昌硕的《石鼓文》拥有行列整齐、分布平稳的优点,到了晚期,其作品错落中不失和谐统一,整体感觉浑然一体,跌宕多姿,这些都是吴昌硕书法的独到之处,也是值得后人学习之处。对于我们来说,学习吴昌硕《石鼓文》中的章法气息是非常有必要的,因为他的书法章法收放自如且一气呵成,其底蕴中透露出旺盛的艺术生命力。在作品创作与安排布局过程中,它也希望结合章法气息与节奏韵律把控实现点画形状操作的调整,实现对作品的不同处理。其主要结合“气”的内部结构关系选择追求点画空灵、轻松、欢愉之感,这些都是吴昌硕《石鼓文》篆书临摹章法中的讨巧之处,非常值得后人钻研学习。

(四)篆书结体启示

《石鼓文》篆书体中,吴昌硕对结体的运用是非常到位,他的笔画中横短纵长对比非常到位,甚至有些夸张,表现出浑厚不失流动的一面,这种势与动态感是其他书法家所不具备的。在书法创作中,吴昌硕有意识地强化了篆书结字的参差错落感,特别是在结字处理方式方面更加注重端庄有力,其笔画在挪让中也增添了几分动态美感,这对篆书解题变化与作品趣味性提升而言是非常具有好处的。

四、结语

作为“石刻之祖”“为篆之宗”,吴昌硕对《石鼓文》的篆体临摹相当深刻,其对于后人学习篆书所带来的启示也相当之丰富。本文研究吴昌硕的书法之风,就是希望其独特的审美追求与对书法的执着热爱能够为后来的学习者所领悟,并学为所用,将中华书法发扬光大。

参考文献:

[1]冯臻.清吴昌硕临《石鼓文》谫论[J].书法,2020(2):18

8-191.

[2]乔龙泉.吴昌硕石鼓文风格成因及影响[J].铜仁学院学报,2018,20(8):110-116.

[3]徐步雪.论今体书取势倾斜度对《吴式石鼓文》的影响[J].书法,2019(6):180-182.

[4]钮震江.论吴昌硕篆刻的界格印[J].中国书画,2018,000 (001):P.10-15.

[5]张立峰.石鼓文与大写意——吴昌硕的书画世界[J].读者欣赏,2018 (008):64-77.

[6]薛垲睿.从与吴大的交谊谈吴昌硕的大篆书法[J].中国书法,2017(2):52-56.

[7]尹一梅.“从兹刻画年复年,心摹手追力愈努”——吴昌硕的《石鼓文》及其篆书艺术[J].紫禁城,2018(4):74-93.

[8]谷松章.吴昌硕临《石鼓文》[J].青少年书法(少年版),2013(2):3-6.

[9]朱越.吴昌硕花鸟画技法浅析——从梅花看吴昌硕绘画[J].文艺生活·文艺理论,2015(2):166.

[10]吴泽毅.学习《石鼓文》心得[J].青少年书法(少年版),2015(3):39-41.

(作者简介:蔡卡宁,男,广东肇庆学院美术学院,副研究员,研究方向:高等教育、美育)

(责任编辑 刘冬杨)