技术作为一种思想观照的方式

邓菡彬

劳伦·李·麦卡锡(Lauren Lee McCarthy),一位工作于洛杉矶的艺术家,加州大学洛杉矶分校媒体艺术设计专业副教授,在今天充斥着自动化和算法的生存环境中探讨社交关系的状态。她是 2020 圣丹斯学会“新前线故事”实验室成员,2020“目光”艺术与科技中心(Eyebeam)快速反应小组成员,2019“创造力资本”奖项获得者。她的作品《某人》(SOMEONE)获奥地利电子艺术节金尼卡大奖与日本媒体艺术节社会影响力奖,《劳伦》(LAUREN)获阿姆斯特丹国际纪录片电影节纪录影像实验室非虚构沉浸类奖。

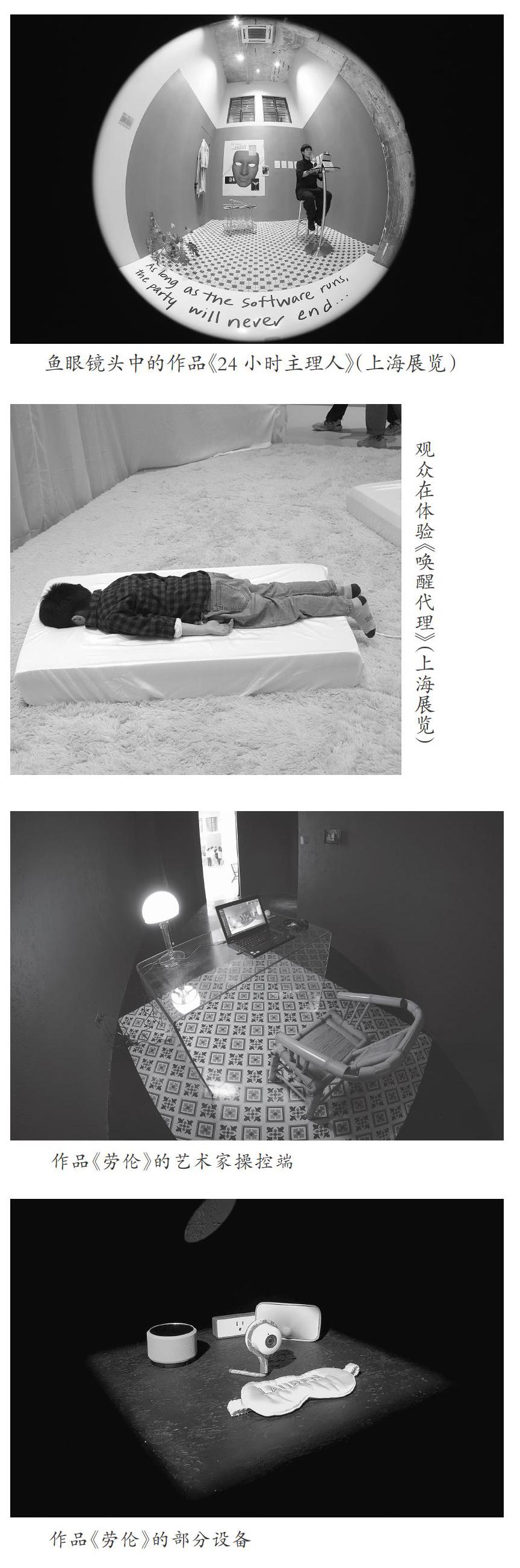

马尔库塞在其名著《单向度的人》中,指出发达工业社会使生活于其中的人成了单向度的人,丧失了自由和创造力。时隔半个世纪之后,随着互联网等新技术的演进,这一论述在所谓“后工业社会”似乎仍然具有很强的针对性。只是在劳伦·李·麦卡锡这样的新一代艺术家手中,思想观照不再呈现为言之凿凿的对“人的异化”的批判性,而体现出一种欲说还休的气质,对“人与机器共生”这种“已经到来的未来”,焦虑和诗意同时展开。由龙星如策展,2020年9月19日至11月9日在上海BROWNIE Project(布朗尼项目)展出的劳伦·李·麦卡锡个展“你可以说:重置房间”(YOU CAN SAY: “RESET THE ROOM”)就向我呈现了这种具有强烈感性浓度的思考方式。

一、“不足为外人道也”:

黑色幽默的“后人类”桃花源

曾获阿姆斯特丹国际纪录片电影节纪录影像实验室非虚构沉浸类奖的作品《劳伦》(Lauren),让细心的参观者百感交集。艺术家在现有技术手段的基础上,用一种恶作剧的方式,仿佛构建出来一个具有黑色幽默色彩的后人类“桃花源”,这个世界自成系统,但是“不足为外人道也”。

艺术家虚构了一种叫作“劳伦”的智能家居设备,通过网络发出邀请,让人们接受这套设备进驻他们自己的家中。人们在名为“获得劳伦”的网站上注册,然后会收到一系列定制的智能家居设备,比如摄像头、麦克风、家用电器,甚至包括门锁和水龙头。智能助手劳伦会主动捕捉用户的需求,帮他们打开房间的灯、打开水龙头、播放音乐、提醒他们各种生活事项等等。其实,并不存在劳伦这样一种比市面上亚马逊等供应商提供的更为智能的所谓“人工智能家居设备”,劳伦之所以如此智能、如此具备人们对于未来智能家居的一种科幻式想象,是因为观察并应答客户需求的,并不是一套人工智能程序系统,而是一个真正的人:艺术家本人。劳伦·李·麦卡锡自己说:“我希望成为一个比人工智能更好的存在,因为我可以用人类之身理解他们,并预测他们的需求。”

然而,在展览二楼所呈现的关于人们体验这个不存在的人工智能家居助手的纪录影片,却也揭示出深陷消费社会的单向度的人们是如何经历着脆弱的精神世界。整部影片中,只有一个像是上中学的女孩明确表示出对这个智能助手的质疑:“有时候她认为放点音乐或者把电子设备关掉是最能帮我放松下来的方式,但那可能不是我真正想要的。”除此之外,其他所有人都表现出对这个“智能助手”相当强烈的心理依赖——在画面中躺着的一个憔悴的好像是受到什么病症折磨、需要定时服药的年轻女子,用令人心碎的声音说:“劳伦确实能帮上忙,一切都得到大幅改善。”另一个在画面中一直坐在床上的年轻女性,显然把劳伦当作了一个贴心的朋友,可以随时问她类似“今天发型是否得体”这样的琐碎问题;有人刚开始还不太适应,可到后来却觉得,现在,没有劳伦,“我们还能怎么生活”。一个身穿球衣、脚下有一颗篮球的男子,觉得劳伦就是一个真人,感觉她好像经历过他所经历的事情……每个人对劳伦的依赖,折射出他们内心世界的空虚、脆弱、缺乏依靠,每个人都像是美剧里面那种“边缘人”、“失败者”的刻板形象,但这居然不是演出而是纪录片。就连一位语调非常积极热情的鼓手,他也是这么说的:“有一种朋友会对你特别好,让你感觉这整段友情都是关于你的,所有的话题总是围绕着我。”在一个单向度的人的世界里,每个独处的人,是否都在渴望一种以自我为中心的关怀?整部影片中唯一的一段并非独处的受访者的影像:两个男子坐在一间挂着两把吉他和一面美国国旗的屋子里,笑着说“有时候需要保护隐私”,但也仍然认为“她让我感到非常自在”。总之,艺术家用这样一个以人工智能为名的艺术“骗局”,向我们展开了一幅非常真切的人类精神生活的画卷。像这样的题材,过去有时候需要一部完整的电影长片才能表达,而且还不能表达得这样精确。艺术家敏锐地感知到技术的进步所带来的人和技术设备之间关系的新图景,但她绝不是要廉价地展示这种新图景,而是把它当作一种新的视野、一种新的显影工具,去显影其实也许并没有很大变化的人性。

艺术家坦言,她做这件作品最早的灵感是来自于她和男朋友搬到一起住之后,彼此去适应“在自己的家中时刻要应对另一双眼睛的存在”的状态。个体的人作为主体,去感受和适应另一个有能力认知自己的客体的存在,这才是一个伴随着人类文明史的老话题。只是这个话题里有太多东西“不足为外人道也”,反倒是在新的技术手段所催生的“后人类”状况中,更可以得到一种隐喻式的表达。

二、暧昧:孤独中的人愿意承受

多大程度的侵略性?

“家”的邊界其实总在被逾越,只有在它被一个完全非人的客体(比如智能系统)所逾越的时候,我们才能更强烈地感受到这种逾越。艺术家的另外一件作品《唤醒代理》(Waking Agents),尝试触碰人类的睡眠这个强烈区隔私人领域与公共生活的区域。其实在孩童时代,人普遍有着听摇篮曲或睡前故事入睡的习惯,随着年龄的增长,则不再拥有如此被宠溺的权利。智能设备仿佛可以为成年人也提供一种消费化的声音宠溺,它甚至可以比妈妈们的歌唱或讲故事更专心、更投入,但问题在于,这个声音的发出者不再是非常私密的亲人,而是具有强烈工业属性的公共制造物。甚至可以说,它是一种伪装成私人性的公共性。艺术家在做完这件作品之后感慨地说:“我凝视着科技悄无声息地登陆我们最后的私人领域,不由得想,我们放弃了什么,又开启了什么?”

《唤醒代理》是一件由若干个智能床垫所构成的装置。参观者被邀请躺在床垫上,稍作休息。当他们开始打盹儿时,床垫便会开始呢喃私语。这是一个明显并非人声的机器模拟声音,它可以是女性的声音,也可以是男性的;它引导着、陪伴着、关照着这些昏昏欲睡的人。有些人会尝试跟这个声音对话,而且也会收到不同程度的反馈。但不管是渐渐入睡的人,还是试图与之交流的人,都不知道每个床垫发出的声音其实都是由一个真人表演者所操控。真人表演者在扮演人工智能的角色,他们通过耳机听着来自床垫装置的声音反馈,有的还可以远远地窥视着参观者的身体动态,然后通过一个电脑界面,以打字的方式来跟参与者进行交互,这些被打出来的词句则经由电脑程序、连接线路和喇叭等软硬件构成的装置,转换成被参观者所听到的耳语。

上海此次展览在开幕日和之后的几个周末都组织了“唤醒代理”的表演,很多中国的参观者对于当众“扑街”在这大厅的床垫之上,跃跃欲试,却又有些胆怯。当他们真的趴到了床垫上,多数人都非常期待听到这个智能睡眠助手的声音,以至于在开幕日,当有一台设备发生故障的时候(其实那个床垫是发不出任何声音的),体验此作品的女士一刻不敢动地、在床垫上把自己憋了足有半小时,憋得浑身是汗。她可能是在努力捕捉有可能在下一个瞬间出现的呢喃私语?而当时在设备另一端的表演者,也毫无休歇地不断用打字来作出连续性的交流。在排练的时候,我们强调表演者要努力构建出机器应答者作为一个主体的逻辑连贯性,当时我们认为,由于失去了作为一个主体的外部特征,声音和词语需要进行一定程度的、具有共同特点的夸张,才能更像是“人工智能”发出的。表演者显然也相当有热情化身为一架智能机器的角色,同时参观者巨大的热情使得这项表演其实并不困难,他们会非常主动地把听到的声音构想成一个跟自己说话的人。我们是如此希望睡眠这样一个私人的领域被另外一个客体侵入和抚慰吗?

另外一件映射出人的强烈的孤独状态的作品《追随者》(Follower),悄悄地藏在展览的一个角落里。这是一条幽暗深邃的巷道,需要掀开一道完全遮光的帘子走进去。整个巷道完全刷黑,在黑色的地面上写着一行白色的字:“我会一直待在你的视线之外,但是在你的意识之中。尾随将持续一天。”作品的英文题目其实也可以翻译成汉语的“跟踪者”或者“尾随者”,参与者实际上是付费购买这一整天的被跟踪的服务,从这个角度上来说,苏菲·卡尔(Sophie Calle)的《威尼斯套房》或者圣地亚哥·西耶拉(Santiago Sierra)的一些参与式行为艺术作品,都具有相似的特点,但是麦卡锡的这一件《追随者》,由于引入了手机和GPS技术,使得作品对于个体的私人性的侵犯具有一种技术时代的普遍色彩。这种由技术实现的“看”与“被看”的监控,由于太普遍、太被我们所熟悉,以至于变得太能够被我们所接受。《追随者》非常微妙地模仿了这种技术现实,整整持续一天的跟踪所造成的侵犯仿佛对参与者的生活并不构成任何强烈的影响。在这一天结束的时候,参与者通过手机收到的一张(这一天某个时刻的)偷拍照片,成为整个过程的唯一痕迹。幽暗隧道的两侧墙上陈列着若干张这样的照片。在这些被照片定格的瞬间,那些被尾随的人,有的是在拥挤的地铁中,有的是在寥落的街道上,有的是牵着自己的狗在遛,有的是独自坐在一张桌子旁,但无论如何,每个人都显得相当寂寞。有可能就是这种孤独感才让我们不惮于让渡一点可被侵犯的私人空间给显得不是那么咄咄逼人的技术客体吧?就像学者们近来提出的“新闻殖民”这个概念,我们真的需要看那么多新闻吗,很可能还是因为孤独吧!

要体验《追随者》这件作品,参观者需要注册下载一个应用程序,然后等待,不知道这次“追随/跟踪”会在何时发生、如何发生。接下来,在某一天早上,你醒来之后会收到一个通知,提醒你:你开始被追随/跟踪了。你的手机会从此刻开始把你的GPS数据传送给追随者,她会在一整天的时间里跟随你。在这一天时间里,这位购买被跟踪服务的人,在多大程度上,会时刻意识到自己正在被跟踪?或者在很多时候他/她会忘掉这件事情?他们在这一天里的生活状态会跟平常完全一样吗,还是会刻意进行一定的修饰?他们会努力去辨别到底是谁在跟踪他/她,还是会尽量让跟踪者保持神秘?并没有一部纪录电影来揭示这些问题,我们只能凝视这条幽暗巷道的墙壁上陈列的照片,通过凝视这些瞬间,来想象这些人是怎样度过了被跟踪的这一天。

对于执行追随任务的艺术家劳伦·李·麦卡锡本人而言,这个过程给她最大的震撼是亲近感。有时候亲近感来自于物理上的距离,她可能和她追随的人坐在同一张地铁座椅上,但对方意识不到她的存在。更多的时候,这种亲近感来自于一边跟被跟踪者保持着一定的距离、一边随着他们一起穿越这个世界的亲密感受。艺术家说:“我相信他们知道自己在被跟随的时候会扮演最好的自己,但我依然无法控制在这些跟随中产生的迷恋。他们在片刻之中呈现的脆弱就像是伸向我的手,而在手机上实时发布的他们的地理数据就像是一种脉搏,而我那监视性的凝视,却又像极了一种怪异的拥抱。”

同理,展览的另外一件作品《社交土耳其机器人》(Social Turkers),通过雇佣“数字工人”观看直播,来操控艺术家的约会现场。(约会的二十位对象,则是从另一个数字平台Okcupid上找的。)仅从概念上來说,非常像圣地亚哥·西耶拉的作品,但首先逻辑上有一个反转,不是艺术家付钱去操纵别人,而是艺术家付钱雇佣别人来操纵自己,是艺术家自己的私密空间被侵犯。当然年轻一代中也并非没有艺术家用这种逻辑来架构作品,比如艺术家米罗·莫雷(Milo Moire)的作品《镜箱》(Mirror box)。《社交土耳其机器人》不会像《镜箱》那样引起强烈刺激和争议,可能就在于技术手段的介入,使得过于暴力的直接侵犯被替换为通过技术媒介手段的间接侵犯,从而使观众能够更广泛地接受它,并被作品带入思考之中。原本最具有亲密感的社交活动约会,能够因为这一重遥控第三方的介入而变得更理性更客观吗?还是会变得更草率更无理?另外一重人格的加入,会使我们意识到自身所存在的多种人格的可能性吗?不管怎样,观众能够比较安静地去独自思考这些问题,而不至于被其他观众的强烈反应所干扰。

作品《社交土耳其机器人》的具体逻辑是这样的:艺术家在亚马逊的“众包劳动”平台“土耳其机器人”(Amazon Mechanical Turk)上付费给一些远程的“数据劳工”,让他们观看自己的约会画面,尝试理解正在发生的一切,并远程进行指导,比如接下来应该怎么说、应该怎么行动,这些指令通过手机短信发送给艺术家本人,而艺术家收到之后会立刻执行它。“众包劳动”的意思是在互联网平台上把劳动任务远程分配给(与发布劳动任务的人没有直接关系的)多个人去执行,在国内比较典型的平台就是滴滴打车。软件公司也常常通过这种方式远程寻找劳动力来帮助自己编写代码,所以众包往往被视为发达国家的公司廉价剥削欠发达地区的“数据劳工”的一种手段。所以才会出现“土耳其机器人”这样一个具有一定地域歧视梗的称谓。然而艺术家是戏仿式地挪用了“众包”这个概念,相较于滴滴司机这样的劳动者或者是写程序的“数据劳工”,这个作品中通过众包平台被雇佣而来的远程“电子红娘”们,在手艺训练上没有任何优势,也很难评估他们的社会必要劳动时间了。相反,作品导向一个更加具有哲理和诗意的方向:“第三方的观看者,是否比我们自己能更好地诠释我们的行动,甚至替我们做决定?这一现状能否让我们冲破‘我们究竟是谁的认知樊笼并带来新的可能性?”实际上艺术家正是在2013年执行这件作品的过程中遇到了她后来的爱人——数字媒体艺术家和研究者凯尔·麦克唐纳(Kyle McDonald)。

三、作为“情感界面”的人

和作为抽象数据的人

劳伦·李·麦卡锡自己说,很多时候她的作品都萌生于一种她深有体悟的社交恐惧。对她来说,很多社交互动都是挑战,她并不擅长读懂别人的暗示,也通常无法妥善回应。所以她幻想能够依靠脚本、协议和规律来度过这些社交时间。所以在《24小时主理人》(24h Host)这件作品里,她构建了一场24小时不结束的派对,据艺术家说是为了帮助她自己在派对里存活下来。她把自己的所有原则和剧本都输给了一套定制化的人工智能系统,它将会帮助她在整个派对的社交互动中更自动化地执行指令。具体而言,系统不断通过耳机告知艺术家接下来该怎么做。在上海的展览中,一位本地艺术家代替劳伦·李·麦卡锡,成为了这位“24小时主理人”,她的表演风格有点像面无表情的机器人,使得她像是人工智能系统的机械延伸,但观众仍然非常兴奋地排着队跟她交流;她好像是成为了一个比普通人更称职的社交达人。

大概就像庄子所说的“至人无情”,因为所有的反馈都来自于一套逻辑系统所生成的内容,不会因为情绪的波动而产生紊乱或者出现失礼的举动,所以反而更得体、更持久。按照艺术家本人的说法就是,这个表演基于一种假设:算法正开始优化我们生活中几乎所有的交互和方方面面,而最后留给人的角色,可能是“以情感劳动的方式去扮演人和人工智能系统之间的人类界面”。这个表述在逻辑上有点烧脑,非常匹配劳伦·李·麦卡锡既具有计算机又具有纯艺术学歷的背景。如果我们对它进行一定程度的翻译和阐释,可以这样说:在过去,我们每个人是个别地去习得这些社交规则和技巧,而现在,我们有可能不再需要整体性地去掌握这些东西、再去与人交互,而是在具体的实际交互中、逐一去跟随基于规则的指令;此时,人作为一种肉身的存在并未失效,同时成为一种具有更强烈的人类情感色彩的界面——“情感劳动”的界面。人在交流中需要这种有情感存在的界面,而不是面对一台完全冷冰冰的机器。人居然可以只充当这个界面就可以了!

指令是各种各样的。比如,有时候,指令会是:“说脏话。”这是一种不言而喻的社交技巧,对于身处正常生活中的人,很难把这真的上升为一种规则,但智能系统的特点就是不带感性色彩的“穷举”。在它穷尽一切的指引下,反而会让人显得更具有“情感色彩”?如果我们需要机器的帮助,才能够更具有人类情感色彩,那是否意味着我们在“正常”的日常生活中,其实是有些机械化的、不打开的?或者,其实,这种具有局限性的人才是真正的人的本来面貌,只是,我们在各种媒介的刺激之下,越来越希望“人”具有更丰富的情感界面,以至于我们很可能不得不寻求机器的帮助来成为这样的人?当科技公司为特定的智能技术编写拟人化的语音助手(比如苹果手机的“siri”、华为手机的“小艺”)时,将大量的拟人化“脚本”内容封装在产品内部,其实也就是将与脚本相关的各种价值观和世界观封装其中,并且通过大型科技公司的资源与权力,渗透到人们的生活之中。而艺术家则是通过作品的创作,对我们的“未来观”进行贡献,对科技公司在工业化构建中一些可能有伤害性的做法,提出自己的挑战。

劳伦·李·麦卡锡的很多作品都在探讨人和机器的界限问题,以及我们如何将它们区分开来。艺术家认为,这对于我们理解自身“人性”的强项和那些未被解决的状况,都非常有必要。在未来,艺术家觉得可能不再那么有必要将人和机器想成截然分离的存在——他们确实有可能以各种方式混合形成某个既是人、也是机器,或者二者皆非的实体。艺术家说,当她重新去想象这种混合状态下的界面问题时,她观察到的是“完全用算法编码乃至生成的社会行为模式”。劳伦·李·麦卡锡说她也会去想象人和人之间的机器界面以及这些界面如何会减弱你和另一端的人之间的关联,这会产生什么不利影响。举例来说,当我们用软件打车时,我们经常会忘记地图上的那辆车其实是由真人驾驶的。这就像是前段时间网上热议的外卖骑手时间不够的问题,当问题没有被摆出来单独讨论时,点外卖的人往往只会将送外卖的人作为一个数据节点看而已,看“它”是否在规定的时间内离自己越来越近了。作为抽象数据的人和作为“情感界面”的人,像是一个问题的两个极端,而当艺术家将这种极端以作品的形式摆在我们面前的时候,实际上是将技术当作一种思想观照的方式,向我们提出了这样的终极问题:到底什么才是人?不同于更早代系的那些具有乌托邦色彩的思想家和艺术家,劳伦·李·麦卡锡是在一种“必然会如此”的命定世界中,寻找“异托邦”的诗意。

(责任编辑:李璐)