报纸媒体与公共空间的建构

——以天津《益世报》“废娼”舆论为中心的探讨

赵秀丽

(山东建筑大学 马克思主义学院, 山东 济南 250101)

五四运动以后,市民介入社会事务的情绪逐渐高涨。伴随着政治运动和社会运动的进行,城市逐渐成为政治运动的中心。媒介对历史事件的报道虽受政治立场和办报宗旨的制约,但其保留的历史资料却弥补了档案史料的不足,使得城市公共空间的研究成为可能。公共空间又称公共领域,是介于国家和社会之间的场域。依据哈贝马斯的观点,公共空间的概念极为广泛,是介于市民社会中日常生活的私人领域与国家权力之间的空间建构。公共空间作为民主政治的活动场域,是市民自由讨论公共事务、参与政治活动的空间。在公共空间的建构中,传媒的运作发挥着重要的作用。大众传媒不仅参与了城市文化空间的建构,而且还积极参与公共事务,形成舆论空间,从而成为市民参与国家决策、介入社会事务的媒介。以事件报道为中心,梳理政府、社会各阶层、团体的介入和话语表达,尽可能地还原事件演变过程,分析其社会影响,从而呈现城市公共空间建构中的权力运作机制,对研究城市史具有重要意义。

废娼关系着公共卫生、妇女解放、家庭改良,既是重要的社会性别议题,又是妇女解放的政治诉求之一。天津《益世报》①的“废娼”话语符合其“维持道德,教育社会导以至善趋向”[1]的办报宗旨。报纸对“废娼”的评论和报道呈现了天津绅商、学生、知识分子的公共关怀与社会参与,具有近代中国城市公共空间形成的共同特征。“中国的公共领域从一开始就是以士大夫或知识分子为核心,跳过欧洲曾经有过的文学公共领域的过渡阶段,直接以政治内容作为建构的起点。公共空间的场景不是咖啡馆、酒吧、沙龙,而是报纸、学会和学校。”[2]鉴于上述思考,笔者尝试以“废娼”舆论为话题,以《益世报》的报道为史料来源,梳理天津城市公共空间的形成及其运作,以助力于相关历史的研究。

一

娼妓制度是人类历史步入父系制度时代的产物,也是男权主义的极端体现,无论在西方社会还是中国社会,其存续久远,成为附着在婚姻家庭制度之上的毒瘤。正如美国学者路易斯·亨利·摩尔根所言,“娼妓制度就像落在家庭之上的阴影一样,伴随着人类,直至文明时代。”[3]民国初期京津地区娼妓业的繁荣与民主、自由的政治诉求形成鲜明对比。近代的上海、南京、北京、天津等都市,娼妓业畸形繁荣,引发了诸多社会问题。其中,妨碍社会治安、危害公共卫生成为政府介入禁娼的政策依据。五四运动以后,“娼妓被广泛地表述为社会问题的化身,妓女代表受践踏、妨害治安、代表危险。改革者经常斥责娼妓业剥削妇女,是国家的耻辱,甚至就是中国国力单薄的关键问题之一。”[4]在“私娼宜禁”的报道中,记者如是叙述:“荣福里门牌十四号有张李氏者,素无正业,性情淫荡,每与无耻青年野合。昨经岗警侦知,将荡子张休与淫妇张李氏一并带区惩办矣。”记者将妓女塑造成“性情淫荡”“自蹈下流”“勾引良家女子为娼”的形象,将“暗娼”视为社会风气不良的原因,主张“私娼宜禁”。在“按语”中,记者表达了对社会风气不良的担忧。“近来风气日薄,廉耻道丧已成不可掩之事,而秘密卖淫者尤为败类中之败类,不但自蹈下流,更引诱一般良家子女入彼密室私合私奔,宜严惩以儆效尤,风化应有豸乎。”[5]报纸将私娼视为扰乱社会风化的根源,忽视了公娼的危害,并未切中娼妓业的要害。报纸对“私娼”危害的宣传与警察厅取缔“私娼”,维护社会治安的举措相一致,不仅强化了警察厅取缔私娼的正当性,也增加了市民对“私娼宜禁”的认同,但值得一提的是,报纸对公娼的危害及其存废与否,并未涉及。

娼妓业的畸形繁荣反映了天津开埠通商以来,华洋杂处、混乱的底层社会环境。报纸对暗娼的报道形象地展现了天津底层社会的风貌:“中一区侯家后,南二区赵家窑,南三区水套子、南四区东炕沿、东六区红叶村、南市一带,中三区落马湖、北开等处,各土娼妓女,每于夕阳西下之时,群雌粥粥,借故纳凉,站立门首,遇有相识之人,路经其处,该土娼妓女等,打情骂俏,丑态百出。”[6]华洋杂处的社会环境、暗娼普遍存在的状况,在开埠通商的北京、上海等城市也具有普遍性。北洋军阀统治时期的北京和上海成为娼妓业最为繁荣的地区。据1917年统计,北京的妓院有391家,公娼3500多人,私娼7000多人,总数在万人以上[7]。作为军阀政客避难所的天津,妓院和妓女也不在少数。“津埠为北洋巨镇,娼寮林立,营业既不如上海,贫苦女子,陷溺其中,因生计所逼,不能自拔者,其所遭之痛苦,所处之境地,尤为可悯。”[8]娼寮与赌场、烟馆成为城市罪恶的渊薮,也是近代城市治理最为紧迫也最为困难的场域。《益世报》时评中揭示了娼妓业掩盖下的社会现状。“近年生计日艰,贫苦之家,为环境所逼,鬻其青年女子,从事贱业者,日见其多。而无业游民,居间说和,希图渔利,贩卖人口之案,因之数见不鲜。弱质何辜?一经堕沦,为势所迫,不惜搔首弄姿,招摇过市,迎合社会之耳目。青年浮薄子弟,以销金窟,为安乐窝,倾囊丧身,均所不计。而种种盗窃拐卖之案,层出不穷,虽理由不一,总以色为媒介者,占其多数。” 1921年,上海、南京等地相继掀起废娼运动,受其影响,天津也积极筹划。《益世报》时评也提出了“仿行上海办法,切实进行,于地方风俗、社会人心,为正本清源之计。”[9]报纸对禁私娼不禁公娼的政府举措予以批评,并积极参与废娼运动之中。《益世报》对废娼运动的报道呈现了各阶层、团体的立场和观点,呈现了天津市民社会的多元化特点。

二

近代城市社会改良运动多采取渐进的方案,是国家介入、倡导、推动的结果。废娼运动的兴起符合国家改良社会的宗旨,从一开始就得到了致力于社会改革的绅商、知识分子、青年学生的积极参与。1922年年底,天津学生同志会积极筹备废娼运动。“时人对于废娼运动,奔走呼号,不遗余力。其志可嘉。其心尤可敬也。盖娼妓于世,无论从任何方面观察,均不能认其有存在之必要,废之诚是也。”[10]《益世报》追踪报道了学生同志会、天津废娼期成会、天津废娼运动会等社会团体的废娼举措和活动。以废娼运动为为中心,天津社会团体、警察厅、社会局、天津市政府、各大报纸、市民共同参与到废娼运动之中。以废娼运动这一公共事件为中心,逐渐形成了“废娼”这一公共话题。社会团体的积极参与和报纸媒体的舆论宣传效力共同作用于城市公共空间的建构,促进了城市公共空间的形成和完善。

在废娼运动中,首先介入的是学生团体,天津学生同志会发挥了引领作用。1922年年底,天津学生同志会筹划发起天津废娼运动,由华彩苓、黄勖志等领导。1923年6月19日,天津学生同志会约请天津各团体在天津总商会开会,讨论废娼问题,到会者80余人。此次会议提出了废娼的措施。包括:普及女子教育,“使其知娼妓为耻事”;提高女子独立生活能力;改良济良所;“广设公共俱乐场所,使一般人有正当游乐之处。”等等。此次会议,学生同志会邀请南开大学校长张伯苓参加,学生废娼的举措得到了张伯苓的赞同和钦佩。“两位女士不过小学程度,以偌大问题要来讨论,胆子不小。吾敢说他们未必知道这个题目之大,然其热心,令人钦佩。”[11]学生同志会发起的废娼运动邀请天津绅商、教育家、知识分子参加,扩大了废娼运动的社会影响,引起了市民的关注。1923年10月14日,废娼运动筹备会开会,到会者有天津著名社会活动家宋则久、王卓忱、薛赞青、林墨青、邓澄波、刘家狻、宝英堂、王建新、华彩苓等十余人。选举宋则久为主席。在学生的推动下,1924年1月,由林墨青、宋则久、黄勖志等16人发起废娼期成会[12]。该会征求发起人,吸收会员加入,制订了详细的工作规程[13]。促进了天津废娼运动的持续进行,为社会局展开娼妓的社会调查和执行娼妓救济政策奠定了公众舆论的基础。

在社会舆论压力下,天津侯家后部分妓院组织成立了“娱乐同业会”以为应对。参加者有150余人,并积极筹备立案。“废娼运动,宣传已久,然迄未见诸实现。近来本埠各娼妓馆及各处娼窑,忽皆自动废除,公推刘静山、王显庭、李建勋、赵子英、赵起谅、张祥元、刘礼庭为发起人,组织天津特别市娱乐业同业会,并规定简章,邀请地方办公人协助。地方人士闻讯后,皆争先加入,协助进行。”该会成立的目的在于响应政府的废娼议案,筹划妓女解放的办法,“纯为渐行废娼之良策,谋救旧妓之痛苦,力杜新妓之来源。”[14]值得一提的是,各大妓院以妇女解放、国家富强等主流话语为号召,实则为了保护妓院利益。其所提出的妓女救济方案,虽向各党部、社会局、及妇协会呈请备案,但未得批示[15]。从后续报纸的报道看来,该会的成立,仅为抵制废娼运动的幌子和权宜之计,依赖娱乐业同业会实现废娼的目的无异于与虎谋皮。妓院作为废娼运动的“受害者”,其对公共舆论的介入和对废娼话语的争夺体现了天津市民社会的多元和复杂性。政府、绅商、学生、乃至娼寮的介入体现了对公共话语权的争夺,也蕴含着权力的争斗。

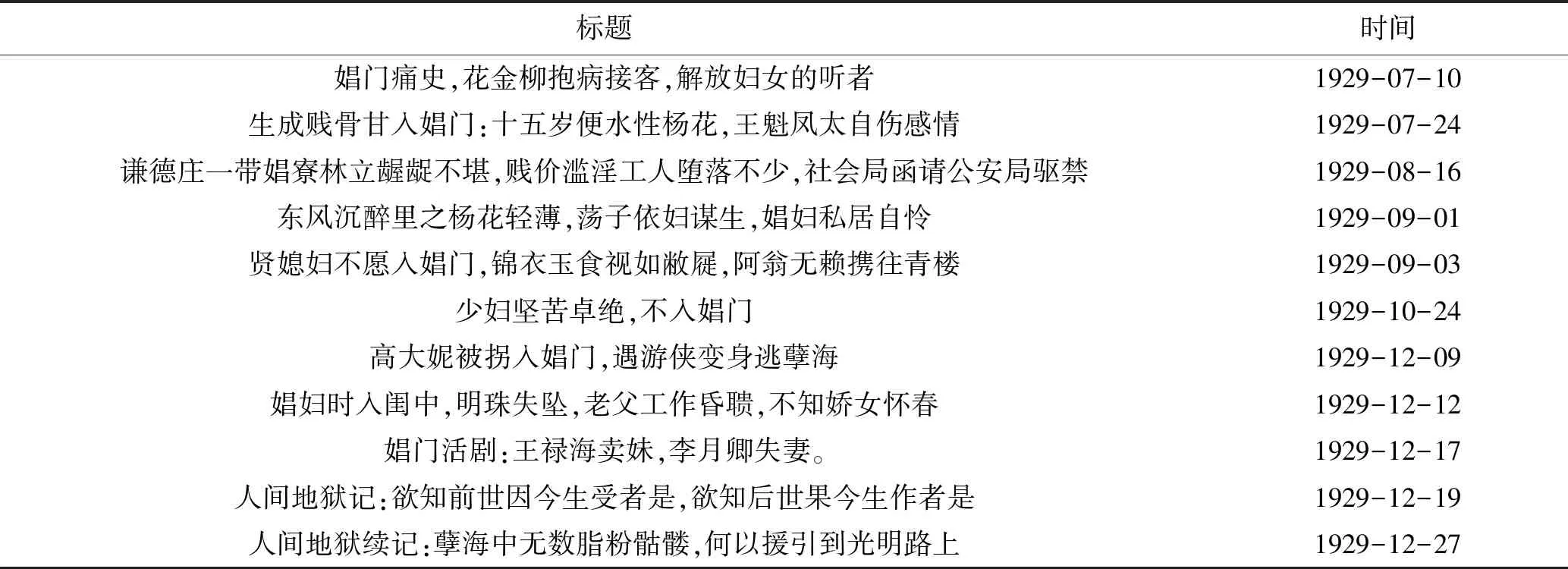

在废娼运动的推动和社会舆论的压力下,1929年以后,天津社会局开始介入并着手推动废娼运动。为配合废娼政策的实施,《益世报》在1929年7月至1930年1月开辟“社会服务版”专栏,揭露了妓女的悲惨生活和遭遇。报道以揭露娼妓制度的罪恶为中心,醒目的标题进一步强化了读者对废娼的认同(表1)。

表1 1929年7月-12月《益世报》报道的涉娼事件统计表

上述统计结果来源于《益世报》

表2 1930年1月11日天津社会局妓女调查结果统计表

上述统计结果来源于《益世报》

1930年1月,《益世报》“社会服务版”以“剩粉残脂录”为标题,连载了社会局调查妓女的结果。此次调查作为娼妓救济的主要依据,主要调查了三等妓女。以1930年1月至2月,《益世报》以1930年1月11日登载的妓女调查结果为例,统计如表2。

从上述调查结果不难看出,因为家贫为娼的占多数,而亲属成为女子为娼的主要推手。这既反映了社会环境逼迫下民生艰难的现实,也揭示了性交易的罪恶。娼妓解放的根本是为其寻求职业出路,解决谋生的问题。一方面,谋生的艰难导致公娼废除,暗娼滋长;另一方面,领家的百般阻挠也成为娼妓从良的羁绊,甚至官办的济良所也黑幕重重。

舆论的监督对废娼运动的进行至关重要。天津绅商在推动废娼运动的进行过程中发挥了积极的作用。1930年,天津绅商陈克天等人揭露了济良所黑幕,被《益世报》记者报出,引起了社会轰动,也预示了天津废娼运动的失败。“本市绅商陈克天、李华丰、李俊元、吴玉亭等十人,昨日特联名具呈津县政府,请派员彻查,以救憔悴之妇女,而免幽禁之惨亡。”在呈请书中,天津绅商表达了对济良所残害妇女的不满。“天津济良所,本以拯济婢、妾、妓女、女伶为职旨,创立迄今,已有二十余年之久,资格根基不为不深且厚,乃考其成绩,则每况愈下,适与其历史成反比例。向之妓女依济良所为保障,以投所为荣誉者,今乃以济良所为畏途,以投所为咒誓,声明狼藉,人言烦啧,其腐败黑暗情形,可证一斑。”[16]济良所劣迹斑斑,涉及“贩卖妓女”“待遇苛刻”“养而不教”“索女为妾”“勒索领家”等等。

直至1931年,天津娼妓仍然没有禁绝。依据《益世报》刊登的天津市社会局妓女调查的结果。截止1930年5月24日,天津市妓户571户,妓女2910人。共分五等,投资总额为146900余元,妓女中受过教育者仅13人。统计数据主要来源于对公娼的调查,并不包括没有登记的暗娼[17]。娼妓存续的事实证实了废娼运动的失败。伴随而来的,是政府取消废娼的命令。1933年《益世报·妇女周刊》刊载了《禁良为娼与禁娼》一文,针对天津市政府颁布的禁令,表达了失望的情绪:“我们对于这个禁令,当然极表同情。不过历年以来,关于这一件事情所公布的禁令,似乎不止一次了。直至今日,娼妓不但没有因此而减少,恐怕大有与日俱增之势。所以从这一点看起来,市府这一次所颁布的禁令,未必可以收效。恐怕仍旧是一纸空文罢了”[21]。

三

从《益世报》介入天津废娼运动的过程看来,报纸在城市公共空间的建构中发挥了积极的舆论引导作用。近代天津城市公共空间的形成得益于天津绅商公共关怀的培育和市民群体的成长。以严范孙、宋则久、英敛之、张伯苓、马千里、薛赞青、林墨青等人为代表,他们或创办学堂,或创办报纸,或创办社会团体,积极参与城市公共事务,推动了天津城市近代化的发展,也促进了报纸、学生、商会、学会的成长与合作。通过对《益世报》的废娼舆论和实践不难看出,报纸不仅参与了城市公共舆论空间的建构,而且还介入公共生活,对天津城市近代化和市民社会的形成发挥着不可替代的作用。

天津废娼运动的酝酿与实施是绅商、学生、知识分子广泛参与的结果。学生作为运动的倡导者和发起者在运动初期发挥了积极的领导作用。学生同志会邀请绅商、知识分子的参与扩大了废娼运动的社会影响。张伯苓、宋则久等社会精英的参与提高了“废娼”话题的关注度。在废娼的舆论压力之下,娼妓业也被迫做出“废娼”的表示。以“废娼”运动为焦点,天津市民、政府、娼寮、甚至妓女均参与到这一公共事件中,共同建构了城市的公共舆论空间。《益世报》对“废娼”运动的关注和报道集中呈现了市民介入公共空间建构的基本特点,即:以公共事件为焦点,借助于报纸的报道和社会运动的开展,对当局施加压力,推动社会改革的进程。这一城市公共空间的建构模式体现了中国城市公共空间建构的路径和特点,在近代城市公共空间的建构中具有一定的普遍性。

注 释:

① 天津《益世报》,文中简称《益世报》。1915年10月,比利时籍传教士雷鸣远(1927年加入中国国籍)创办于天津,创刊之后一直由中国天主教徒管理。1937年7月停刊。抗战胜利后在天津复刊。报纸涉及内容较为广泛,与《大公报》《申报》《民国日报》并称为民国四大报,该报辟有本埠新闻专栏,关注下层民生和社会事务,为研究天津社会史提供了丰富的历史资料。

——民国时期的娼妓问题研究综述