文化取向、共享动机与圈内-圈外知识共享意愿

金 辉

1 江苏科技大学 经济管理学院,江苏 镇江 212003 2 江苏大学 管理学院,江苏 镇江 212013

引言

学界将组织内个体层面的知识共享行为定义为员工将自己拥有的知识与组织其他成员分享,从而实现与他人共同拥有该知识的行为[1]。由于知识共享在促进组织学习[2]、避免组织失忆[3]、孕育组织创新[4]、提升组织绩效[5]等方面起着举足轻重的作用,故而被视为构建组织核心竞争力和达成组织目标的关键[6]。然而,要实现员工之间“普适性”“泛友爱”的知识共享并非易事,员工是否“甘之如饴”地共享知识主要受控于其主观意愿。因此,如何提升员工的知识共享意愿始终是知识共享研究领域关注的焦点议题。

动机和文化是学界研究知识共享意愿的两大主流视角。动机视角关注知识共享意愿背后的心理需求,强调组织应设计有效的激励机制激发员工知识共享意愿;文化视角关注知识共享意愿背后的价值准则,强调组织应培育积极的文化价值取向引导员工知识共享意愿。这两个视角下的研究在取得丰硕成果的同时也存在几点不足:①两个视角的结论均存在较大分歧,即围绕某一动机变量(或文化变量)与知识共享意愿究竟存在何种关系的结论并不统一;②两个视角长期彼此孤立,即动机视角研究往往忽略文化效应,而文化视角研究也缺乏对动机效应的关注;③两个视角均存在对共享对象身份定位模糊的不足,即忽略因共享对象身份不同而产生的人际关系的差序格局。

针对上述局限,本研究从中国职场常见的员工身份标签圈内人或圈外人入手,将笼统的知识共享意愿细分为圈内-圈外知识共享意愿,在已有研究基础上析出代表性文化和动机变量,并通过两项研究分别考察当员工关注自身与集体互动和自身与他人互动时,相应的文化和动机变量如何协同作用于圈内-圈外知识共享意愿。本研究将文化取向、共享动机和圈内-圈外知识共享意愿纳入同一研究框架,不仅有助于在理论上厘清三者之间的内在机理,而且可为组织知识共享实践提供文化引导和动机管理的对策和启示。

1 相关研究评述

从动机和文化视角出发,国内外学者虽然充分肯定了动机和文化对于催生知识共享意愿的重要意义,但遗憾的是,这两个视角下的研究结论却莫衷一是。以动机视角为例,分别有学者得出物质奖励作为一种典型的共享动机,与知识共享意愿之间存在显著正向关系[7]、显著负向关系[1]、无显著关系[8]等矛盾结论。再以文化视角关注的集体主义和个体主义取向为例,分别有研究证明集体主义取向促进知识共享意愿[9]、个体主义取向促进知识共享意愿[10]、集体主义和个体主义取向与知识共享意愿之间不存在显著关系[11]、集体主义和个体主义取向均促进知识共享意愿[12]等相悖观点。

与此同时,两个视角下的研究长期处于各自独立的状态,同时关注文化和动机对知识共享意愿影响效用的研究乏善可陈。一方面,动机视角研究大多基于共享动机已然或天然存在的理想前提,对动机为何存在的漠视致使这部分研究鲜有关注共享动机产生的前因(如文化);另一方面,文化视角研究大多考察文化的直接效应,而较少关注文化如何通过中介机制(如动机)间接作用于知识共享意愿。但近年来一些研究表明,忽略了文化的动机研究和忽略了动机的文化研究很可能是导致两个视角的结论难以达成一致的重要原因。HASS et al.[13]认为,要彻底解决知识共享内生动机与外生动机的有效性之争,即内生动机与外生动机对知识共享意愿的影响孰强孰弱,文化是必须考虑的因素,只有将内生动机和外生动机与文化相关联,才能正确评判哪种动机对知识共享意愿更为重要;WEI et al.[14]的研究表明,集体主义取向和个体主义取向均可能促进知识共享意愿,但两种文化下的知识共享动机并不等同,因此不能一概而论地偏判某一文化取向一定促进或抑制知识共享意愿,而应视该文化是否能激发共享动机以及被激发的动机究竟是促进还是抑制知识共享意愿而定;ZHANG et al.[15]也提出了在不同国家文化背景下个体对知识共享有着不同动机偏好的观点。

另一有趣现象是,动机和文化视角研究存在一个共性问题,即将共享对象身份模糊化或无痕化。两个视角下的研究大多忽略共享对象的具体身份,而将共享主体之间关系设定为组织内泛泛的同事关系。这在关注自我意识且人际关系简单的西方国家也许可行,但在重视群体意识且人际关系纷繁复杂的中国未必适用。在强调集体利益和人际关系差序格局的中国职场,关系的亲疏远近直接影响员工对待某一行为的信念和态度[16]。当面临不同的互动对象时,员工依据彼此关系的重要性和亲密度产生差别对待的心理倾向[17]。中国人常说的圈子就是一个突出现象。中国职场中的圈子在本质上是中国式家庭结构在组织内部的延展和折射[18],其影响力有时甚至会超过正式组织关系[19]。被视为圈内人的员工类似于某一圈子内部的家庭成员,其在对圈子忠诚尽责的同时,也得到圈内成员的信任和帮助,并可分享圈内资源和收益;被视为圈外人的员工不仅无法分享任何圈内好处,甚至招致该圈子成员的怀疑和排斥[20]。由此可见,“肥水不流外人田”的圈子意识导致员工在资源分享过程中区别对待圈内人和圈外人,而知识共享作为一种典型的资源分享行为必然也受到共享对象圈内身份或圈外身份的影响[21]。

综上,一方面,鉴于动机和文化视角下的知识共享意愿研究彼此孤立是导致二者结论分歧的一个重要原因,本研究将文化取向、共享动机和知识共享意愿纳入同一研究框架,剖析三者之间的内在机理;另一方面,鉴于动机和文化视角下的研究均存在共享对象身份设定模糊的缺陷,本研究针对中国职场颇具代表性的圈内人身份和圈外人身份,将知识共享意愿细分为圈内知识共享意愿和圈外知识共享意愿,探讨文化取向和共享动机对圈内-圈外知识共享意愿的异质性影响。

需要强调的是,由于知识共享是一种嵌入职场关系的社会互动,期间员工将面临两个无法回避的问题,即如何处理好自身与集体之间的关系和利益取舍以及如何处理好自身与其他成员之间的关系和利益取舍。因此,本研究分别从员工与集体互动情景(即当员工关注自身与集体之间的关系和利益取舍时)和员工与他人互动情景(即当员工关注自身与其他个体之间的关系和利益取舍时)出发,通过两项研究分别考察在这两种情景中文化和动机与圈内-圈外知识共享意愿之间的内在机理。需要说明的是,作为一项探索性研究,本研究并非考察员工同时兼顾自身与集体互动和自身与他人互动的复杂情景,而是探究当员工分别考虑自身与集体互动或自身与他人互动时,哪些代表性文化和动机变量作用于以及如何作用于员工的圈内-圈外知识共享意愿。

本研究的具体研究思路为:研究1聚焦员工与集体互动情景,研究2聚焦员工与他人互动情景;两项研究均先基于已有研究和相关理论析出潜在影响圈内-圈外知识共享意愿的代表性动机和文化变量,然后理论构建和实证检验两项研究中相应的动机和文化变量对圈内-圈外知识共享意愿的作用机理和影响效果,最后围绕两项研究得出的结论进行综合性讨论和总结。需要解释的是,本研究的文化变量为个体层面的国家文化取向。虽然国家文化研究可分别在国家或个体层面展开,但近年来管理学期刊上涌现的个体层面研究远多于国家层面,究其原因在于:①国家层面研究倾向于把一个国家的每个个体刻画为等同文化取向(如美国人都是个人主义者,中国人都是集体主义者),而忽视了个体在国家文化取向上的差异;②将国家文化作为自变量预测个体层面结果变量时,运用国家层面的总体文化诠释个体层面结果变量是一种生态谬论[22]。

2 研究1:员工与集体互动情景

2.1 变量选取

2.1.1文化变量:集体主义取向

文化视角下的知识共享意愿研究可进一步细分为跨文化和本土文化两个分支,跨文化研究多以Hofstede五维度文化模型为基础理论。无论是HOFSTEDE[23]本人还是运用该模型的其他学者[24]均认同:集体主义取向与个体主义取向是东西方文化差异的焦点所在,与西方国家强调个人利益至上的个体主义取向不同,中国推崇的是个体利益服从集体利益的集体主义取向。

研究1选择集体主义取向作为员工与集体互动情景中的代表性文化变量,理由如下:①集体主义取向高度体现了个体与集体互动的价值准绳和行事准则,其清晰界定了员工应如何处理自身与集体的互动关系,如个体是集体的一份子、集体利益高于个体利益、个体行为受集体规范约束等。②集体主义取向是能体现圈子特色的文化变量。中国的集体主义源自儒家学说。儒家学说是一种以血亲情理为伦理基石的学说[25]。因此,中国人的集体主义取向并非普遍性集体主义,而是一种典型的家族集体主义或圈内集体主义[26]。③相关研究[9-10,12]证实了集体主义取向影响知识共享的客观存在(虽然这些结论存在较大分歧),并有少数关注圈内-圈外知识共享的研究认为集体主义取向很可能是导致中国员工对圈内人共享知识、对圈外人匿藏知识的关键因素[27]。

2.1.2动机变量:圈子情感和责任

依据早期的交换理论和公平理论等激励理论,个体行为动机被定义为个体发生行为(努力)之后从外界获得自己想要的回报的渴望。但后期对激励的研究表明,早期激励理论对行为动机的定义过于强调个体的功利性欲望,仅适用于解释强情景行为。强情景行为特指外界对该行为制定了明确规则,且该行为可被外界准确监测,故而外界可依据行为绩效给予相应奖励。但当面临弱情景行为时,早期激励理论的行为动机将不再生效,弱情景行为指行为规则缺失、行为难以监测等。SHAMIR[28]提出的基于价值观/身份动机(value/identity-based motivation,VIM)理论则是一种专门解释弱情景行为的动机理论。依据VIM理论,弱情景行为主要受个体表达自我身份和个人价值主张的驱使,个体表达自我身份被称为基于身份的动机,个人价值主张被称为基于价值的动机。在这两种动机驱动下,个体竭力让自身行为与自我身份或价值主张相匹配,即履行与自我身份或价值主张相符合的行为。

知识共享行为属于典型的弱情景行为。首先,知识共享行为常常发生于非正式场合,具有偶发性和自由性,故而组织难以实时监测;其次,知识本身的客观属性(如隐性、嵌入性等)使组织很难对知识共享行为进行准确的绩效评价并给予适宜的奖励[29]。因此依据VIM理论,此时弱情景中的动机要比强情景中的动机更能激发员工的知识共享意愿。赵书松[30]对国内外学者提出的12种知识共享动机在中国样本的检验研究间接佐证了这一观点,他的研究表明,①12种动机中只有5种动机能真正激发中国员工的知识共享行为;②预期的报酬、奖金、晋升机会等强情景动机对于中国员工而言并不重要甚至并不真实存在;③得到验证的5种动机均为弱情景动机,其中,集体情感与责任、规则服从两种动机与员工的自我身份密切相关,关系建构、个人兴趣和成就感知3种动机与员工的价值主张密切相关。

基于此,研究1依据VIM理论并借鉴赵书松[30]的研究成果,选择圈子情感和责任作为员工与集体互动情景中的代表性动机变量。理由如下:①由于圈子情感和责任是建立在员工对自己圈内人身份认知且认同的基础之上,因此依据VIM理论,该动机是一种基于身份的动机。②圈子情感和责任在本质上源自员工对归属(或依附)集体的需要,在形式上表现为一种员工为了表达自己圈内人身份而萌生的对圈子的美好情感和责任意识,并且这种对圈子的美好情感和责任意识转化为员工承诺集体的行为动力,因此该动机是一种典型反应个体与集体互动的动机。需要说明的是,圈子情感和责任源自赵书松的集体情感与责任,由于本研究中的集体并非泛指整个组织(大集体),而是特指关乎员工身份归属的工作圈(小集体),因此将其修订为圈子情感和责任。

2.2 理论模型和研究假设

2.2.1集体主义取向与圈内-圈外知识共享意愿

集体主义取向是一种将集体利益置于个体利益之上的心理倾向[31]。高集体主义取向者的典型特征是对集体的深度介入及强烈的集体观念,具体表现为:①在定义自我方面,将自己视为集体的一份子;②在目标和利益定位方面,将集体目标置于个人目标之上,为追求集体利益不惜牺牲个人利益;③在行为规范方面,个人行为受集体规范的强烈支配[31]。

依据集体主义取向的界定和高集体主义取向者的特征不难推测,集体主义取向促进圈内知识共享意愿。理由如下:对于员工个人,圈内共享知识伴随着一系列成本支出(如时间和精力)和风险承担(如丧失知识垄断权),且个人收益并不明晰,因而是一种“弊大于利”的行为;但对于圈子整体,圈内成员之间频繁且充分的知识共享有助于圈内知识配置的最优化和知识效用的最大化[32],故而是一种“利大于弊”的行为。当个体利益与集体利益发生冲突时,集体主义取向要求员工为了圈子的集体利益而牺牲自己的个人利益。相关研究也表明,集体主义取向之所以促进知识共享意愿,恰恰是因为集体主义取向激发了员工维护集体利益的大局观[9]。

但中国的集体主义是一种特殊的家族集体主义或圈内集体主义[26],高集体主义取向的员工对集体的忠诚和维护仅限于内部群体(圈内),而不会扩及外部群体(圈外),由此推测,集体主义取向会抑制圈外知识共享的发生。具体原因在于:同一组织中的不同圈子之间往往存在或潜伏着各种冲突,如利益冲突、资源掠夺和地位之争;不同圈子之间的关系并非为其乐融融的合作关系,而是更多表现为此消彼长的竞争关系[33]。正如BOUWEN[34]所描绘的,中国企业内部不同圈子之间的权力斗争是司空见惯且不争的事实。因此,在集体主义取向的驱使下,员工出于对圈内利益的维护,对圈外成员表现出冷漠和排斥甚至敌对的态度。推演至圈外知识共享情景,与圈外人知识共享,不仅使其他圈子(成员)从中获益,甚至可能导致自己圈子的集体利益蒙受损失。因此,高集体主义取向的员工将圈外知识共享视为一种潜在危害自己圈子集体利益的不利行为,继而萌生拒绝与圈外人共享知识的意愿。因此,本研究提出假设。

H1a集体主义取向对圈内知识共享意愿具有显著的正向影响;

H1b集体主义取向对圈外知识共享意愿具有显著的负向影响。

2.2.2圈子情感和责任与圈内-圈外知识共享意愿

组织情感和责任动机最早可追溯至Maslow需要层次理论中的社会交往需要[35]。在集体社交过程中,员工有归属集体的心理需要,这种对集体的情感依附一方面让员工内心得到满足,另一方面转化为员工对集体的情感热爱和为集体承担责任的行为动力。本研究将圈子情感和责任定义为一种出于对圈子的情感热爱和责任承担的身份动机。持有该动机的员工的典型特征包括:①关心爱护且高度忠诚于圈子;②对圈子具有使命感,愿意主动承担圈内责任和义务。

依据VIM理论,基于身份的动机要求,个体履行与自己身份相匹配的行为[28]。经推理可知,在圈子情感和责任驱使下,员工的行为应与其圈内人身份相吻合,而圈内知识共享行为正是一种与圈内人身份高度吻合的行为。在圈子情感和责任作用下,一方面,员工出于对圈子的热爱和忠诚,欣然与圈内成员分享知识;另一方面,高度的责任意识也让员工将圈内知识共享行为视为自己的应尽之责。此外,圈内知识共享行为还将有助于彰显和强化员工的圈内人身份。由此可见,受圈子情感和责任激发的员工具有较高的圈内知识共享意愿。

与圈内知识共享行为相反,圈外知识共享行为不仅并非圈内人身份期待的行为,甚至是一种有违圈子群体意志的失范行为[27]。依据VIM理论,此时在圈子情感和责任作用下,一方面,员工为了向圈子表达自己的忠诚,也出于对自己圈内人身份的爱惜,倾向拒绝与圈外人分享知识;另一方面,出于对圈子尽责的考虑,在未经圈子授权的情况下,也不会贸然与圈外人分享知识。由此可见,圈子情感和责任抑制员工的圈外知识共享意愿。因此,本研究提出假设。

H2a圈子情感和责任对圈内知识共享意愿具有显著的正向影响;

H2b圈子情感和责任对圈外知识共享意愿具有显著的负向影响。

2.2.3集体主义取向与圈子情感和责任

费孝通[36]认为个体需要的内容是由文化决定的。一个社会固有的价值观、信仰和理想在被个体内化的条件下形成实实在在的行为动力[37],故而文化是影响乃至塑造个体行为动机的根基。推理至员工与集体互动的知识共享情景,共享动机也受到文化取向的影响。高集体主义取向者在自我构建的过程中倾向于将自己视为集体的一份子,将自己与集体的关系定义为“一荣俱荣,一损俱损”的命运共同体,因此他们无条件忠诚于集体,并萌生强烈的集体情感和责任动机[19]。已有研究也表明,高集体主义取向者的行为动力大多源自其对集体的情感和责任[21]。一些有关中国员工知识共享动机的研究也表明,集体情感和责任之所以成为凸显中西方员工知识共享动机差异的焦点,恰恰是因为集体主义取向的作用。唐炎华等[38]研究发现,虽然集体情感和责任未受西方员工重视,但却是激发中国员工知识转移的重要动机,而集体主义取向是孕育该动机的关键因素;赵书松[30]也认为,在西方个体主义文化背景下,集体情感和责任并非员工知识共享的主要动机;但在中国集体主义文化背景下,员工知识共享行为在很大程度上是受集体情感和责任的驱使,而集体主义取向正是让中国员工产生集体情感和责任的文化根源。由此可见,集体主义取向激发员工的圈子情感和责任动机。因此,本研究提出假设。

H3集体主义取向对圈子情感和责任具有显著的正向影响。

2.2.4圈子情感和责任的中介作用

价值观→动机→行为意愿(简称VMB)模型清晰描绘了个体行为意愿的生成路径[39]。依据VMB模型,文化价值观对行为意愿的远端影响是通过动机的近端中介实现的[40]。借用VERPLANKEN et al.[41]的形象化描述,即动机在价值观与行为意愿之间搭建一座桥梁。在组织行为、营销学、应用心理学和公共行政管理等领域均有学者运用VMB模型诠释不同情景中的个体行为,如消费行为[39]、领导行为[42]、创新行为[43]和公共服务行为[44]等,并验证了VMB模型的科学性和普适性。依据VMB模型的路径预设,并结合上文对集体主义取向、圈子情感和责任、圈内-圈外知识共享意愿之间的两两关系假设,可推理得出:集体主义取向通过圈子情感和责任的中介机制间接作用于圈内-圈外知识共享意愿。因此,本研究提出假设。

H4a圈子情感和责任在集体主义取向与圈内知识共享意愿之间起中介作用;

H4b圈子情感和责任在集体主义取向与圈外知识共享意愿之间起中介作用。

研究1的理论模型和研究假设汇总见图1。

图1 集体主义、圈子情感和责任与圈内-圈外知识共享意愿的关系Figure 1 Relationships between Collectivism Orientation, Affection and Responsibility towards Group and In-group/Out-group Knowledge Sharing Intention

2.3 研究设计

2.3.1测量工具

借鉴或沿用成熟测量工具可保障调研数据的质量,研究1选用已有研究中具有较高信效度的量表。①综合借鉴DORFMAN et al.[45]和SRITE et al.[46]研究中的题项测量集体主义取向,包括6个题项。②对于圈子情感和责任的测量,借鉴赵书松[30]研究中的集体情感与责任量表,并结合圈子情景,将原题项中的“集体”和“集体成员”分别修订为“圈子”和“圈内人”,包括3个题项。③综合借鉴SHIN et al.[47]、NIEDERGASSEL et al.[48]和ZHANG et al.[15]的研究测量圈内-圈外知识共享意愿,分别用5个题项测量圈内知识共享意愿和圈外知识共享意愿。测量以上变量均采用Likert 5点评分法,1为非常不同意,5为非常同意,具体题项见表1。④控制变量。相关研究表明知识共享意愿在一定程度上受人口统计变量的影响,故选取性别、年龄和学历等人口统计变量作为控制变量。

在量表翻译方面,采用背对背回译技术,先由两名从事知识管理研究的博士生将英文量表译成中文,再由两名英语专业的硕士生将中文量表译回英文,最后由研究人员对两份译回的英文量表进行对比分析,以确保最终量表能真实反映和全面表述原始量表。为了减少社会称许性偏差和共同方法偏差,在问卷指导语中强调问卷的匿名性、答案无对错和优劣性、调研目的的纯学术性。为避免在填写问卷过程中的启动效应,随机打乱了各题项在问卷中出现的先后顺序。在形成初始问卷后,对4位从事知识管理研究的学者和5位江苏某高校的MBA学员进行小规模访谈,分别就题项是否覆盖所有变量、是否涉及无关内容、是否含有暗示成分、是否符合企业实践、是否表述清晰等方面进行排查,并结合反馈意见进行问卷修订。

2.3.2数据采集

研究1的样本为中国船舶重工集团公司(简称中船重工)的技术骨干和管理人员,选择中船重工作为调研企业是因为:①中船重工是中央直管的特大型国企,组织文化高度传承了中国传统文化的精髓;②中船重工下设74家成员单位,包括46家工业企业和28家科研院所,遍布全国各地,样本地域覆盖面广,有助于提高研究结论的外部效度。选择技术骨干和管理人员作为调研人群是因为这两类员工既是典型的知识型员工,也是参与组织内部知识共享实践的主要人群。

分两轮进行数据采集,第1轮采集时间为2016年10月至11月,第2类采集时间为2017年5月至6月。在这两个时间段中船重工与某共建高校联合举办了两届中青年骨干工商管理培训班和两届中青年干部领导能力提升班,每届各班招收学员50人,均为技术骨干和管理人员,采取研究人员在培训班现场发放和回收的方式发放问卷。共计发放问卷200份,回收问卷187份,剔除无效问卷19份,其中,12份为多题项回答趋同、5份为遗漏题项过多、2份为一题多选。最终获得有效问卷168份,有效问卷回收率为84%。

在有效样本中,男性占83.333%,女性占16.667%,平均年龄为38.624岁;教育背景方面,专科及以下占18.452%,本科占66.667%,硕士及以上占14.881%;工作年限方面,平均累计工作年限为15.138年,平均现职工作年限为5.842年;职位等级方面,高层人员占2.381%,中层人员占63.095%,基层人员占23.214%,执行层人员占11.310%;岗位职能方面,技术研发岗占42.857%,管理职能岗占57.143%。

2.4 数据检验

研究1的题项载荷、信度和聚合效度检验结果见表1,竞争模型拟合指数比较分析结果见表2,变量均值、标准差和相关性检验结果见表3。

信度检验方面,由表1可知,各变量的内部一致性Cronbach′sα值在0.843~0.890之间,CR值在0.857~0.893之间,表明具有良好的信度。效度检验方面,

表1 研究1:题项载荷、信度和聚合效度检验结果Table 1 Study1: Test Resutls for Item Loading, Reliability and Convergent Validity

表2 研究1:验证性因子分析的竞争模型拟合指数Table 2 Study1: Fit Indexes of Competition Models by Confirmatory Factor Analysis

共同方法偏差检验方面,首先,依据Harman单因素检验流程,经过KMO测量和Bartlett球体检验后,在未经旋转的情况下采用主成分分析法萃取出4个特征根大于1的因子,首因子变异解释量为17.101%,总变异解释量为57.871%,表明不存在单个因子可以解释大部分变异,即共同方法偏差问题并不严重。其次,分别构建表2中的4类因子嵌套模型进行对比分析,结果表明4因子模型的拟合效果最佳,再次验证了共同方法偏差并不明显。

相关性分析方面,采用Pearson相关分析法计算各变量之间的相关系数。由表3可知,集体主义取向与圈子情感和责任显著正相关,r=0.393,p<0.010;与圈内知识共享意愿显著正相关,r=0.380,p<0.010;与圈外知识共享意愿显著负相关,r=-0.285,p<0.010。圈子情感和责任与圈内知识共享意愿显著正相关,r=0.415,p<0.010;与圈外知识共享意愿显著负相关,r=-0.248,p<0.010。H1a、H1b、H2a、H2b、H3得到初步验证。

表3 研究1:均值、标准差和相关系数Table 3 Study1: Mean,Standard Deviation and Correlation Coefficients

表4 集体主义取向、圈子情感和责任与圈内-圈外知识共享意愿的回归结果Table 4 Regression Resutls for Collectivism Orientation, Affection and Responsibility towards Group and In-group/Out-group Knowledge Sharing Intention

2.5 假设检验

采用线性回归分析技术对假设进行检验,回归结果见表4。模型1为控制变量对圈子情感和责任的回归结果,在模型1的基础上,模型2检验集体主义取向对圈子情感和责任的影响;模型3为控制变量对圈内知识共享意愿的回归结果,在模型3的基础上,模型4检验集体主义取向对圈内知识共享意愿的影响,模型5检验圈子情感和责任对圈内知识共享意愿的影响,模型6检验圈子情感和责任在集体主义取向与圈内知识共享意愿之间的中介作用;模型7为控制变量对圈外知识共享意愿的回归结果,在模型7的基础上,模型8检验集体主义取向对圈外知识共享意愿的影响,模型9检验圈子情感和责任对圈外知识共享意愿的影响,模型10检验圈子情感和责任在集体主义取向与圈外知识共享意愿之间的中介作用。

在直接效应检验方面,由模型4可知,集体主义取向对圈内知识共享意愿具有显著正向影响,β=0.407,p<0.010,H1a得到验证;由模型8可知,集体主义取向对圈外知识共享意愿具有显著负向影响,β=-0.262,p<0.010,H1b得到验证;由模型5可知,圈子情感和责任对圈内知识共享意愿具有显著正向影响,β=0.446,p<0.010,H2a得到验证;由模型9可知,圈子情感和责任对圈外知识共享意愿具有显著负向影响,β=-0.231,p<0.010,H2b得到验证;由模型2可知,集体主义取向对圈子情感和责任具有显著正向影响,β=0.339,p<0.010,H3得到验证。在线性回归分析过程中,同步进行了多重共线性检验,结果表明各变量的TOL值在0.285~0.953之间,VIF值在1.049~3.512之间,表明不存在严重的多重共线性问题。

表5 研究1:总效应、直接效应和间接效应的Bootstrap检验结果Table 5 Study 1:Bootstrap Test Resutls for Total Effect, Direct Effect and Indirect Effect

在中介效应检验方面,分别运用3步检验法和Bootstrap法进行检验。第1步,由模型4可知,集体主义取向与圈内知识共享意愿显著正相关。第2步,由模型2可知,集体主义取向与圈子情感和责任显著正相关。第3步,由模型6可知,将集体主义取向、圈子情感和责任同时放入回归模型后,圈子情感和责任与圈内知识共享意愿显著正相关,β=0.345,p<0.010;集体主义取向与圈内知识共享意愿显著正相关,β=0.290,p<0.010,与模型4相比,其系数值明显下降,且模型6的ΔR2显著。综合上述回归结果,H4a得到验证,即圈子情感和责任在集体主义取向与圈内知识共享意愿之间起部分中介作用。同理,由模型8可知,集体主义取向与圈外知识共享意愿显著负相关。由模型2可知,集体主义取向与圈子情感和责任显著正相关。由模型10可知,将集体主义取向、圈子情感和责任同时放入回归模型后,圈子情感和责任与圈外知识共享意愿显著负相关,β=-0.161,p<0.050;集体主义取向与圈外知识共享意愿显著负相关,β=-0.207,p<0.050,与模型8相比,其系数值和显著性均有所下降,且模型10的ΔR2显著。综合上述回归结果,H4b得到验证,即圈子情感和责任在集体主义取向与圈外知识共享意愿之间起部分中介作用。

运用Bootstrap法检验圈子情感和责任的间接效应,取样方法为偏差校正的非参数百分位法,样本量设定为5 000,置信度设定为95%,表5给出Bootstrap法的检验结果,左边为集体主义取向对圈内知识共享意愿的总效应和直接效应以及圈子情感和责任在集体主义取向与圈内知识共享意愿之间的间接效应,右边为集体主义取向对圈外知识共享意愿的总效应和直接效应以及圈子情感和责任在集体主义取向与圈外知识共享意愿之间的间接效应。由表5可知,①圈子情感和责任在集体主义取向与圈内知识共享意愿之间的间接效应显著,间接效应值为0.129,置信区间为[0.060,0.246],不包含0;在控制圈子情感和责任后,集体主义取向对圈内知识共享意愿的直接效应依然显著,直接效应值为0.269,置信区间为[0.115,0.423],不包含0。②圈子情感和责任在集体主义取向与圈外知识共享意愿之间的间接效应显著,间接效应值为-0.112,置信区间为[-0.292,-0.011],不包含0;在控制圈子情感和责任后,集体主义取向对圈外知识共享意愿的直接效应依然显著,直接效应值为-0.391,置信区间为[-0.670,-0.112],不包含0。由此可见,Bootstrap检验结果也支持H4a和H4b,圈子情感和责任在集体主义取向与圈内-圈外知识共享意愿之间起部分中介作用。

3 研究2: 员工与他人互动情景

3.1 变量选取

3.1.1文化变量:人情取向

在跨文化研究常用的Hofstede五维度文化模型中,仅有权力距离可诠释个体与个体互动,但由于该文化模型关注个体对权力分配不均的接受程度,因而更多指向上下级之间垂直型关系互动,而非圈内外个体之间水平型关系互动。因此,研究2转向本土文化研究,以挖掘员工与他人互动的代表性文化变量。近年来,学界已涌现出一大批有关中国本土文化的相关研究,如人情、面子、关系、和谐和中庸等,这些成果被广泛应用于解释管理学、社会学和应用心理学领域的诸多中国人行为的研究。在众多本土文化变量中,人情取向在规范人际交互方面发挥不可替代的独特功能。与人情观念淡薄的西方国度相比,中国尤为注重人情交往,人情取向不仅为中国社会人际互动提供了行事准则,也使中国式人际关系具有高度的凝结力[49]。

研究2选择人情取向作为员工与他人互动情景中的代表性文化变量,理由如下:①个体之间的互动首先是情感的存在,而人情取向恰恰为个体之间的人情互动提供了普适性的社交法则[50]。在中国社会,“礼尚往来,往而不来,非礼也”“滴水之恩,涌泉相报”“投之以桃,报之以李”等诸多被推崇的待人处世之道,莫不是人情取向的高度体现[51]。②人情取向可用于规范员工与圈内人和圈外人之间的人情互动。在圈内-圈外知识共享的过程中,员工会顾及自身与共享对象的私人交情,此时人情取向可为员工评判圈内-圈外知识共享是否符合人情世故提供价值准绳。③王国保[52]和钟山等[53]少数学者尝试用人情取向诠释中国员工的知识共享意愿和行为,尽管这部分研究并未聚焦圈内-圈外知识共享。

3.1.2动机变量:互惠关系构建

研究2也遵循VIM理论并借鉴赵书松[30]的研究成果,选择互惠关系构建作为员工与他人互动情景中的代表性动机变量,理由如下:①由于互惠关系构建反映员工对是否值得与他人构建彼此互惠关系的私人价值判断,因此依据VIM理论,该动机是一种基于价值的动机。②互惠关系构建本质上源自个体与他人社会交换(如资源交换和情感互动)的需要,在形式上表现为个体基于自我价值判断而萌生的与他人构建长期、合作、共赢关系的诉求,该诉求进一步转化为个体与他人社交的行为动力,因此该动机是一种典型的反映个体与他人互动的动机。需要说明的是,互惠关系构建源自赵书松[30]研究中的关系构建,鉴于构建关系的价值根源是关系双方长期合作下的互惠,因此将其具化为互惠关系构建。

3.2 理论模型和研究假设

3.2.1人情取向与圈内-圈外知识共享意愿

理解人情的内涵是正确解读人情取向的前提。早期,人情被定义为人之感情或人之性情,即个体面对各种情景可能产生的情绪反应[25]。后期,人情有了更多功能性定义,如一种馈赠的资源[54]、一种争取己欲性资源的社会机制[55]、一种待人接物之道[56]等。在此基础上,人情取向被定义为个体在人际交互过程中积极施恩且受恩必报的心理倾向[55]。高人情取向者的典型特征是通情达理,具体体现在:①具有同理心,关注他人情绪反应且能给予对方所需的情绪回应,如喜其所喜、哀其所哀;②具有强烈的施恩倾向,如能体察他人疾苦并助人解脱困境;③恪守受恩莫忘的信念,在受人恩惠后会主动偿还,甚至会加重一分回报对方。

依据人情取向的内涵和高人情取向者的特征不难推测,人情取向促进圈内知识共享意愿。理由如下:首先,人情取向要求员工对圈内人具有同理心。因此高人情取向的员工往往能体察圈内人的知识需求并给予对方所需的知识援助。其次,与圈内人共享知识等同于向圈内人馈赠知识资源,类似于一种向圈内人送人情的施恩行为,故而人情取向促使员工通过圈内知识共享向圈内人施恩。再次,高人情取向的员工因为持有受恩必报的信念,所以期待圈内人在接受自己的“投之以桃”后对自己“报之以李”,这也在一定程度上提升了其圈内知识共享意愿。最后,与圈内人共享知识是一种懂得人情世故的体现,而拒绝圈内知识共享则是一种不近人情的体现,因此,出于维护自身圈内形象和更好融入圈子的诉求,员工也会萌生与圈内人共享知识的意愿。

虽然人情取向是中国人际交往的重要法则,但其并非适用于所有类型的人际关系。依据HWANG[55]的观点,与人情法则并驾齐驱的还有按需法则和公平法则,3种法则分别适用于特定的人际关系。具体而言,按需法则适用于情感型关系,该关系是一种持久稳定的原级关系(如家人),情感成分远超功利成分;公平法则适用于工具型关系,该关系是一种短暂易逝的生人关系,功利成分远超情感成分;人情法则适用于混合型关系,该关系是一种兼具情感和功利成分的熟人关系。由此推理,与圈内人之间的关系是一种情感与功利交织的混合型关系,因而人情法则可以生效;但与圈外人之间的关系并无太多情感成分,更多是基于功利算计的工具型关系,因而人情法则并不适用。此时,即便高人情取向的员工也不会与工具型关系的圈外人发生过多的知识互动,因为没有做人情的必要。因此,本研究提出假设。

H5a人情取向对圈内知识共享意愿具有显著的正向影响;

H5b人情取向对圈外知识共享意愿的影响不显著。

3.2.2互惠关系构建与圈内-圈外知识共享意愿

在儒家文化背景下,以人伦关系为基础的中国个体更注重社会交换关系[57]。中国人重视互惠关系是因为其可以满足个体与他人资源互换和情感互动等方面的需求,因而互惠关系被视为一种典型的社会交换关系[58]。有别于经济交换关系关注交换双方的短期交易和及时兑现,社会交换关系更强调交换双方的长期合作和彼此共赢。基于此,互惠关系构建被定义为一种个体渴望与他人建立长期、合作、共赢关系的价值动机。持有该动机的员工其典型特征包括:①注重维护关系的长期稳定性,对彼此关系注入较多的情感承诺;②强调关系互动的合作性,愿意彼此信任且协作;③重视关系交换的共赢性,倾向于发生能使双方共同获益的交换行为。

依据VIM理论,基于价值的动机要求个体履行与自己价值主张相吻合的行为,而圈内知识共享行为正是一种与互惠关系构建价值主张高度匹配的行为。理由如下:①圈内成员之间成功的知识共享往往需要通过往复多次的人际互动才能实现,往复多次的人际互动在客观上强化圈内人之间的联系和情谊,进而有助于彼此关系的长期稳定性。②圈内知识共享行为是一种需要共享主体双方通力合作的行为,所以圈内知识共享有助于提升圈内成员之间的协作意识和合作默契性。③共赢是圈内知识共享的终极目标,圈内知识共享行为最终是一种惠泽圈内全体成员的行为,当圈子整体从中受益时,圈内个体也从中间接受益[21]。由此,依据VIM理论不难推测,由于圈内知识共享行为与互惠关系构建的价值立场保持高度一致,因此互惠关系构建有助于激发员工的圈内共享知识意愿。

同理推演,圈外知识共享行为与互惠关系构建的价值主张并不吻合。理由如下:①圈外知识共享行为不利于圈内关系的长期稳定。HUTCHINGS et al.[27]甚至将与圈外人分享知识视为一种对圈内关系的破坏性行为。②不同圈子之间的竞争关系导致员工对圈外人产生猜忌和怀疑[59],信任的匮乏使圈外知识共享行为缺失合作的根基。③与圈内知识共享相比,圈外知识共享充满了更多的不确定性和风险,因此员工很难期待与圈外人共享知识必然会换取对方未来的回报。由此可见,当员工难以相信其能通过圈外共享知识构建互惠关系时,互惠关系构建将无助于激发员工的圈外共享知识意愿。因此,本研究提出假设。

H6a互惠关系构建对圈内知识共享意愿具有显著的正向影响;

H6b互惠关系构建对圈外知识共享意愿的影响不显著。

3.2.3人情取向与互惠关系构建

人情取向的核心是“报”的思想[55]。“报”作为一种中国人高度推崇的道德准绳普遍存在于中国人的人情往来之中,它要求受恩者必须主动肩负起报答施恩者的责任和义务,因为唯有受恩者勿忘报,施恩者才能放心施恩。更为关键的是,中国人“报”的方式注重“滴水之恩,涌泉相报”,即受恩方在接受施恩方的恩情后需加重回报施恩方,这样一来原施恩方(原受恩方)则成为新受恩方(新施恩方);长此以往,双方的情感和信任在持续的人情互动中得以动态平衡[60],继而建立起长期、合作且共赢的互惠关系[61]。由此可见,中国人做人情或还人情的目的并非单纯旨在施恩于人或报恩于人,而是期望通过循环往复的人情互动构建和维系彼此间的互惠关系。少数关注人情取向与知识共享关系的研究也表明,互惠关系构建之所以成为员工知识共享的重要动机,与人情取向密不可分。PAI et al.[62]认为通过人情互动建立起来的互惠是员工愿意与他人在线分享知识的关键所在;SHIN et al.[47]发现人情取向越高的员工,越有通过知识共享构建互惠关系的动力;王国保[52]的研究表明,高人情取向的员工之所以愿意与同事共享知识往往是出于对彼此互惠(关系)的考虑。因此,本研究提出假设。

H7人情取向对互惠关系构建具有显著的正向影响。

3.2.4互惠关系构建的中介作用

同理,依据VMB模型,并结合上文对人情取向、互惠关系构建、圈内-圈外知识共享意愿的两两关系假设,可以推测:一方面,人情取向通过互惠关系构建的中介传导机制间接作用于圈内知识共享意愿;另一方面,由于人情取向和互惠关系构建对圈外知识共享意愿均无显著预测效果,因此互惠关系构建在人情取向与圈外知识共享意愿之间将不会产生中介作用。因此,本研究提出假设。

H8a互惠关系构建在人情取向与圈内知识共享意愿之间起中介作用;

H8b互惠关系构建在人情取向与圈外知识共享意愿之间不发挥中介作用。

研究2的理论模型和研究假设汇总见图2。

3.3 研究设计

3.3.1测量工具

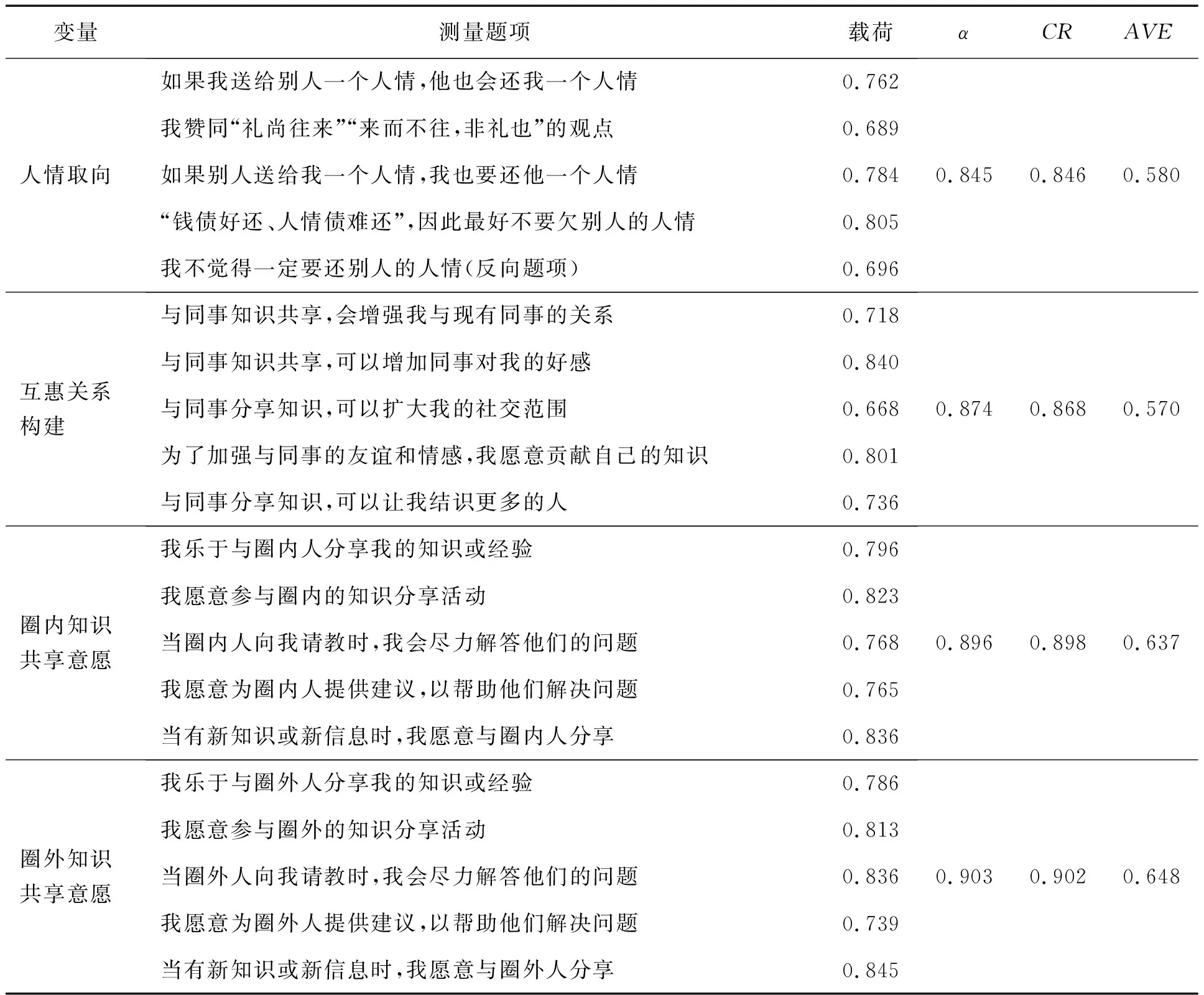

研究2所有测量题项均源自前人成熟量表。具体为:①综合借鉴WANG et al.[63]和CHEUNG et al.[64]的研究测量人情取向,包括5个题项;②综合借鉴BOCK et al.[1]和赵书松[30]的研究测量互惠关系构建,包括5个题项;③测量圈内-圈外知识共享意愿的题项与研究1相同。测量以上变量均采用Likert 5点评分法,

图2 人情取向、互惠关系构建与圈内-圈外知识共享意愿的关系Figure 2 Relationships between Renqing Orientation, Reciprocal Relationship Construction and In-group/Out-group Knowledge Sharing Intention

1为非常不同意,5为非常同意,具体题项见表6。④控制变量。选择性别、年龄和学历等人口统计变量作为控制变量。

3.3.2数据采集

研究2的样本同样源自中船重工。研究人员在中船重工74家成员单位中随机选择3家工业企业和3家科研院所作为调研单位。3家工业企业分别位于重庆、大连和昆明,3家科研院所分别位于南京、洛阳和西安,职工规模均达千人,成立年限均大于50年。在征得各单位高管同意后,在人力资源部或党群工作部工作人员协助下,研究人员在各单位随机挑选20位技术骨干和20位管理人员发放调研问卷。

调研时间为2017年7月至8月,采取现场发放和回收的方式采集数据。对6家调研单位共发放问卷240份,实际回收问卷193份,剔除无效问卷29份,最终得到有效问卷164份,有效问卷回收率为68.333%。在有效样本中,男性占76.829%,女性占23.171%,平均年龄为36.213岁;教育背景方面,专科及以下占13.415%,本科占68.292%,硕士及以上占18.293%;工作年限方面,平均累计工作年限为13.821年,平均任现职工作年限为6.705年;职位等级方面,高层人员占3.049%,中层人员占17.073%,基层人员占40.854%,执行层人员占39.024%;岗位职能方面,技术研发岗占54.878%,管理职能岗占45.122%。

3.4 数据检验

研究2的题项载荷、信度和聚合效度检验结果见表6,竞争模型拟合指数比较分析结果见表7,变量均值、标准差和相关性分析结果见8。

信度检验方面,由表6可知,各变量的内部一致性Cronbach′sα值在0.845~0.903之间,CR值在0.846~0.902之间,表明具有较高的信度。效度检验方面,由表6可知,各测量题项在对应变量上的因子载荷均大于0.500,各变量的AVE值在0.570~0.648之间,表明具有较好的聚合效度。由表7可知,4因子模型与数据之间的拟合度较高。由表8可知,各变量AVE平方根值均大于该变量与其他变量的相关系数,表明具有较好的区分效度。

表6 研究2:题项载荷、信度和聚合效度检验结果Table 6 Study 2: Test Results for Item Loading, Reliability and Convergent Validity

表7 研究2:验证性因子分析的竞争模型拟合指数Table 7 Study 2: Fit Indexes of Competition Models by Confirmatory Factor Analysis

共同方法偏差检验方面,首先,Harman单因素检验共萃取出4个特征根大于1的因子,首因子变异解释量为24.156%,总变异解释量为60.312%;其次,由表7可知,竞争模型拟合指数比较分析发现4因子模型拟合度最佳。可见,共同方法偏差问题并不严重。

相关性分析方面,由表8可知,人情取向与互惠关系构建显著正相关,r=0.426,p<0.010;与圈内知识共享意愿显著正相关,r=0.220,p<0.010;与圈外知识共享意愿无显著相关性,r=0.071,p>0.100。互惠关系构建与圈内知识共享意愿显著正相关,r=0.453,p<0.010;与圈外知识共享意愿无显著相关性,r=0.104,p>0.100。H5a、H5b、H6a、H6b和H7得到初步验证。

表8 研究2:均值、标准差和相关系数Table 8 Study 2: Mean, Standard Deviation and Correlation Coefficients

表9 人情取向、互惠关系构建与圈内-圈外知识共享意愿的回归结果Table 9 Regression Resutls for Renqing Orientation, Reciprocal Relationship Construction and In-group/Out-group Knowledge Sharing Intention

3.5 假设检验

采用线性回归分析技术对假设进行检验,回归结果见表9。模型11为控制变量对互惠关系构建的回归结果,在模型11的基础上,模型12检验人情取向对互惠关系构建的影响;模型13为控制变量对圈内知识共享意愿的回归结果,在模型13的基础上,模型14检验人情取向对圈内知识共享意愿的影响,模型15检验互惠关系构建对圈内知识共享意愿的影响,模型16检验互惠关系构建在人情取向与圈内知识共享意愿之间的中介作用;模型17为控制变量对圈外知识共享意愿的回归结果,在模型17的基础上,模型18检验人情取向对圈外知识共享意愿的影响,模型19检验互惠关系构建对圈外知识共享意愿的影响,模型20检验互惠关系构建在人情取向与圈外知识共享意愿之间的中介作用。

在直接效应检验方面,由模型14可知,人情取向对圈内知识共享意愿具有显著正向影响,β=0.197,p<0.050,H5a得到验证;由模型18可知,人情取向对圈外知识共享意愿的影响不显著,β=0.090,p>0.100,H5b得到验证;由模型15可知,互惠关系构建对圈内知识共享意愿具有显著正向影响,β=0.434,p<0.010,H6a得到验证;由模型19可知,互惠关系构建对圈外知识共享意愿的影响不显著,β=0.074,p>0.100,H6b得到验证;由模型12可知,人情取向对互惠关系构建具有显著正向影响,β=0.285,p<0.010,H7

表10 研究2:总效应、直接效应和间接效应的Bootstrap检验结果Table 10 Study 2:Bootstrap Test Resutls for Total Effect, Direct Effect and Indirect Effect

得到验证。另外,各变量的TOL值在0.282~0.968之间,VIF值在1.033~3.545之间,表明不存在严重的多重共线性问题。

在中介效应检验方面,分别运用3步检验法和Bootstrap法进行检验。第1步,由模型14可知,人情取向与圈内知识共享意愿显著正相关。第2步,由模型12可知,人情取向与互惠关系构建显著正相关。第3步,由模型16可知,将人情取向和互惠关系构建同时放入回归模型后,互惠关系构建与圈内知识共享意愿显著正相关,β=0.412,p<0.010;人情取向与圈内知识共享意愿之间关系不再显著,β=0.079,p>0.100,且模型16的ΔR2显著。综合上述回归结果,H8a得到验证,即互惠关系构建在人情取向与圈内知识共享意愿之间起完全中介作用。同理,由模型18可知,人情取向与圈外知识共享意愿之间的关系不显著。由模型12可知,人情取向与互惠关系构建显著正相关。由模型20可知,将人情取向和互惠关系构建同时放入回归模型后,互惠关系构建与圈外知识共享意愿之间关系不显著,β=0.053,p>0.100;人情取向与圈外知识共享意愿之间关系也不显著,β=0.075,p>0.100,且模型20的ΔR2不显著。综合上述回归结果,H8b得到验证,即互惠关系构建在人情取向与圈外知识共享意愿之间不产生中介作用。

进一步运用Bootstrap法检验互惠关系构建的间接效应,取样方法为偏差校正的非参数百分位法,样本量设定为5 000,置信度设定为95%,表10给出Bootstrap法的检验结果,左边为人情取向对圈内知识共享意愿的总效应和直接效应以及互惠关系构建在人情取向与圈内知识共享意愿之间的间接效应,右边为人情取向对圈外知识共享意愿的总效应和直接效应以及互惠关系构建在人情取向与圈外知识共享意愿之间的间接效应。由表10可知,①互惠关系构建在人情取向与圈内知识共享意愿之间的间接效应显著,间接效应值为0.103,置信区间为[0.035,0.206],不包含0;在控制互惠关系构建后,人情取向对圈内知识共享意愿的直接效应不再显著,直接效应值为0.077,置信区间为[-0.045,0.199],包含0。②互惠关系构建在人情取向与圈外知识共享意愿之间的间接效应不显著,间接效应值为0.011,置信区间为[-0.061,0.111],包含0;在控制互惠关系构建后,人情取向对圈外知识共享意愿的直接效应不显著,直接效应值为0.064,置信区间为[-0.166,0.294],包含0。由此可见,Bootstrap检验结果也支持H8a和H8b。

4 结论

4.1 研究结果

本研究从中国职场常见的员工身份标签圈内人和圈外人入手,将文化取向、共享动机和圈内-圈外知识共享意愿纳入同一研究框架,通过两项研究分别考察当员工与集体互动和其他个体互动时,相应的文化和动机变量对圈内-圈外知识共享意愿的影响机理,得出如下研究结果。

(1)研究1考察员工与集体互动时,集体主义取向、圈子情感和责任与圈内-圈外知识共享意愿之间的关系,结果表明,①集体主义取向对圈内知识共享意愿有显著的正向影响,对圈外知识共享意愿有显著的负向影响。该结果印证了CHOW et al.[9]和HUTCHINGS et al.[27]的观点,即集体(圈子)利益至上的价值观诱发员工“圈内共享、圈外匿藏”的区别心。②圈子情感和责任对圈内知识共享意愿有显著的正向影响,对圈外知识共享意愿有显著的负向影响。一方面,该结果验证了圈子情感和责任作为一种基于身份的共享动机,要求个体履行与自我身份相契合的圈内-圈外知识共享行为;另一方面,也支持了前人关于集体情感和责任有助于集体内部知识共享[30]的观点,且拓展了集体情感和责任抑制集体外部知识共享的结论。③集体主义取向对圈子情感和责任有显著的正向影响。该结果表明,在员工与集体互动的知识共享情景中,集体主义取向是催生圈子情感和责任的文化诱因。④圈子情感和责任在集体主义取向与圈内-圈外知识共享意愿之间起部分中介作用。一方面,该结果表明集体主义取向通过圈子情感和责任的中介机制间接影响圈内-圈外知识共享意愿,支持VMB模型关于价值观→动机→行为意愿的路径预设;另一方面,也意味着除了圈子情感和责任,集体主义取向与圈内-圈外知识共享意愿之间还可能存在其他中介变量。

(2)研究2探究员工与他人互动时,人情取向、互惠关系构建与圈内-圈外知识共享意愿之间的关系,结果表明,①人情取向对圈内知识共享意愿有显著的正向影响,对圈外知识共享意愿的影响不显著。该结果揭示了高人情取向的员工将知识共享视为一种人情互动行为[65],但这种人情互动的对象仅限于关系熟识的圈内人,而不包括关系生疏的圈外人。该结果与HWANG[55]提出的人情法则仅适用于混合型关系的观点相吻合。②互惠关系构建对圈内知识共享意愿有显著的正向影响,对圈外知识共享意愿的影响不显著。该结果表明当共享对象(如圈内人)能满足员工构建长期、合作、共赢关系的价值诉求时,互惠关系构建作为一种基于价值的动机促进知识共享意愿;当共享对象(如圈外人)无法满足员工这一需求时,互惠关系构建则无助于激发知识共享意愿。③人情取向对互惠关系构建有正向预测效果,该结果表明,在员工与他人互动的知识共享情景中,人情取向是催生互惠关系构建的文化诱因。④互惠关系构建在人情取向与圈内知识共享意愿之间起完全中介作用,在人情取向与圈外知识共享意愿之间不发挥中介作用。一方面,该结果表明人情取向通过互惠关系构建的中介机制间接影响圈内知识共享意愿,即同样支持VMB模型的观点;另一方面,由于人情取向和互惠关系构建均与圈外知识共享意愿无显著关系,因此互惠关系构建不发挥中介作用。

(3)综合两项研究的结果可知,当共享对象身份明晰化时,文化取向、共享动机与知识共享意愿之间存在错综复杂的关系,具体表现为:①面对不同共享对象,同一文化取向对知识共享意愿的影响并不等同。例如,集体主义取向对圈内-圈外知识共享意愿存在正、负截然相反的影响(研究1);人情取向对圈内知识共享意愿有显著的正向影响,但对圈外知识共享意愿的影响不显著(研究2)。②面对不同共享对象,同一动机对知识共享意愿的影响也不等同。例如,圈子情感和责任对圈内-圈外知识共享意愿有正、负截然相反的影响(研究1);互惠关系构建提升圈内知识共享意愿,但无助于促进圈外知识共享意愿(研究2)。③虽然共享动机受文化取向驱动并在文化取向与圈内-圈外知识共享意愿之间起中介作用,但中介效应程度存在差异。例如,圈子情感和责任在集体主义取向与圈内-圈外知识共享意愿之间起部分中介作用(研究1),互惠关系构建仅在人情取向与圈内知识共享意愿之间起完全中介作用(研究2)。可见,文化取向、共享动机与知识共享意愿之间的关系研究绝非一个简单议题,本研究的两项研究虽不失为一次有意义的尝试,但仍是管中窥豹。

(4)本研究基于前人跨文化和本土文化研究,析出集体主义取向和人情取向作为体现中国特色的代表性文化变量,运用VIM理论并借鉴赵书松[30]的研究成果甄选出圈子情感和责任、互惠关系构建作为弱情景中的代表性共享动机变量。两项研究中,相应的文化变量和动机变量对圈内-圈外知识共享意愿主效应的假设检验成立,呼应了前人关于“员工职场行为(如知识共享)既可能出于对自身与集体互动的考量,也可能出于对自身与其他个体互动的思虑”的观点[66]。

4.2 理论贡献

①将共享对象身份具体化为圈内人和圈外人,探究圈内-圈外知识共享意愿背后的文化和动机诱因,填补了已有研究对共享对象身份设置过于笼统的不足。②将文化取向、共享动机和圈内-圈外知识共享意愿纳入同一研究框架,验证了当面临不同共享对象(圈内人和圈外人)时,同一文化取向或同一共享动机对知识共享意愿产生异质性的影响,这不仅解释了当前文化和动机视角下知识共享意愿研究的结论何以莫衷一是,且揭示了在共享对象身份明晰化的背景下同步研究文化取向、共享动机与知识共享意愿之间的内在机理是一个值得挖掘的研究方向。③基于VMB模型考察共享动机在文化取向与圈内-圈外知识共享意愿之间的中介作用,既印证了前人关于文化价值观具有塑造动机功能[40]、不同文化取向下的行为动机具有明显差异[15]等观点,也验证了VMB模型在知识共享研究领域的适用性,并为后续探寻其他文化和动机变量与知识共享意愿之间的复杂关系提供了理论框架和实证论据。④基于个体与集体互动和个体与他人互动两种具体情景的设计思路,拓展了对不同员工关注点情景中知识共享意愿生成机理的解读。

4.3 管理启示

①验证了知识共享作为一种弱情景行为,受到基于身份的动机和基于价值的动机的驱使,这两类动机分别根植于特定的文化价值取向,而非受外界强制性制度的操控,该结果合理解释了为何许多组织虽制定了知识共享激励制度但仍面临有激励而无共享的困境。因此,建议组织应关注和挖掘员工知识共享动机背后的文化成因,通过引导员工的文化价值取向,让员工感受到知识共享与自我的身份或价值主张相契合,进而激发员工的知识共享意愿。②验证了当员工面临不同的共享对象时,某一文化取向及与之契合的共享动机对员工知识共享意愿的影响存在异质性。因此,建议组织必须认清,并不存在某一文化取向及与之契合的共享动机会在任何共享情景中一定对员工知识共享意愿产生积极或消极影响,因而组织应结合自身知识共享实践目标,灵活安排对员工文化取向的引导。以本研究为例,如果组织倡导圈子竞争且不期望知识流动打破圈子边界,则家族集体主义或圈内集体主义无疑是值得推崇的文化取向;如果组织倡导圈子合作且期望知识可以在不同圈子之间自由流通,普遍性集体主义才是组织应大力弘扬的文化取向。③验证了当员工的互动关注点不同时(关注与集体互动或关注与他人互动),即便面临同一共享对象,知识共享意愿背后的文化变量和动机变量也并不相同。因此,建议组织应慎重考察内部员工的互动关注点,并据此采取针对性和差别化的文化取向引导措施。④在具体文化治理措施方面,组织可以围绕自身知识共享实践目标,因地制宜地开展诸多文化建设活动,如进行文化宣传和培训、营造文化氛围和环境、树立先进文化代表和典型事件、发挥领导者的文化垂范效应等,以实现对员工知识共享意愿的长期文化引导。另外,组织还可将文化取向测评纳入员工招聘体系,在源头上筛选出个人文化取向与组织知识共享实践目标相匹配的员工。

4.4 研究局限

在理论构建方面:①两项研究均只考察了单一文化变量和单一动机变量,但在具体实践中,知识共享意愿往往同时受到多个文化取向和多种共享动机的聚合影响。在多文化、多动机的协同作用下,或能出现同一共享动机受不同文化取向影响、同一文化取向催生不同共享动机等复杂模型,有待后续进一步探索。②本研究虽揭示了共享动机在文化取向与圈内-圈外知识共享意愿之间的中介作用,但并未考察该中介效应是否受某些情景变量的调节,未来研究可继续挖掘该中介效应的边界条件。③本研究结论是建立在“圈内友善、圈外竞争”这一常态关系预设下取得的,但组织实践中也可能出现“圈内友善、圈外竞合”“圈内竞合、圈外竞争”“圈内竞合、圈外竞合”等异态关系,因此本研究结论在这些异态关系情景中是否成立尚待检验。在实证调研方面:①两项研究的样本均源自中船重工,具有较明显的行业特色(船舶)和企业特性(国企),后续研究可面向其他类型的行业和企业进行拓展,以检验本研究结论的普适性。②两项研究的数据采集方式均为自陈式量表,虽然检验了共同方法偏差并不严重,但毕竟客观存在。后续研究可优化设计,如采取时间分离和多源数据汇报等,以尽可能控制共同方法偏差。