古籍收藏中酸化牛皮纸脱效果的探讨

陈秋硕

摘要:纸张酸化是古籍书画收藏面临的一大难题,酸化的程度直接影响到纸张的寿命,脱酸是修复过程中绕不开的一个问题。本实验通过浸泡脱酸法,考察了常温常压下石灰水、草木灰水这两种溶液对重度酸化牛皮纸的脱酸效果,为后续的古籍修复提供参考。

关键词:脱酸;古籍书画;石灰水;草木灰水

引言

在真正书写用纸出现的近2000年里,纸张一直都扮演着中华文化传播载体的重要角色,它让古老文明告别沉重的竹简,开始轻装前行。今人能窥探到古人的生活风貌,大多得益于纸张的超长寿命,素有“纸寿千年,书比人寿”一说,所以,妥当存放的古籍书画可以保存上千年。在现今的博物馆、图书馆、档案馆藏品中,古籍、书画占了很大部分比例,但是由于时间推移、保存环境变化等原因,很多的纸质文物都面临着老化、脆化等问题,而导致这些情况出现的主要原因就是纸张的酸化。

纸张酸化指的是纸张酸性增强的现象,这直接导致了纤维素在酸性含水条件下发生水解,聚合度明显降低,进而纸张机械强度下降,导致其脆化粉化等不可逆的损伤。纸张的酸化程度以pH值来度量,pH值越低,酸性越强[1]。通常纸张pH值6.3~6.7为轻度酸化,pH值5.0~6.2为中度酸化,pH值低于5.0为严重酸化,纸张的pH值每降低1个数值,其寿命就会降低2~5倍,甚至更多[2]。有人做过实验,当一部文献的pH值降低到5.0以下时,它的保存年限不会超过200年[3]。纸张出现酸化的原因很复杂,主要有造纸原料、造纸工艺、装帧和书写用料、有害气体、灰尘、霉菌等[4],这些原因相互作用、相互诱发,加速纸张的酸化进程。出现酸化的纸张在很长时间内仍可保有其机械强度,直至纤维素解聚达到一定程度时,机械强度才开始迅速下降。

酸化比较严重的文献主要有两类,一类是唐宋元时期的文献,主要是因为其历史久远,文献在长期的保存过程中因环境问题导致酸化;另一类是民国时期的文献,主要是因造纸工艺和纸张质量造成的。族谱是一种比较特殊的文献,就其内容而言,是中华文明史中最具平民特色的文献,对于历史学、民俗学、人口学、社会学和经濟学的深入研究,有着不可替代的独特功能。它与正史、方志一起,是构成中华民族历史大厦的三大支柱。现流传至今的族谱多为明清两代以及民国时期纂修,但问题最严重的却是离我们最近的民国时期族谱。

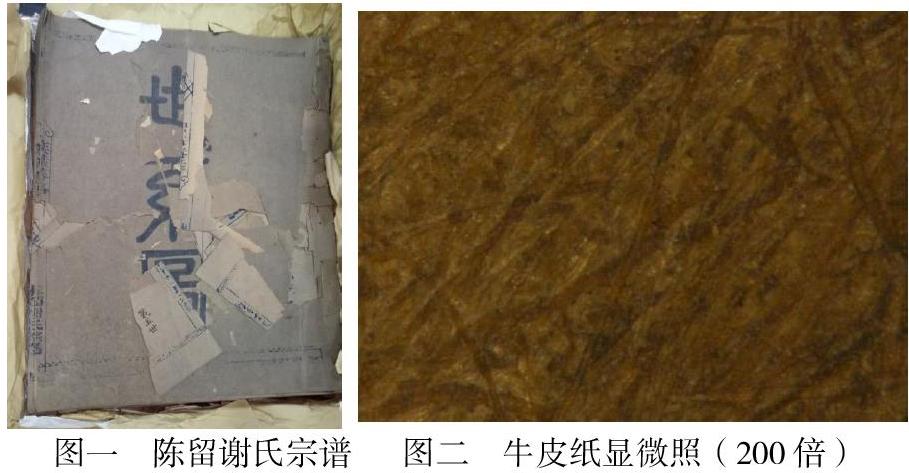

本实验样品陈留谢氏宗谱(图一),所用纸张为牛皮纸,牛皮纸是20世纪初传入我国的一种机制纸,书写用途多见于信封、大开页的书籍等。其制作工艺采用硫酸盐针叶木浆为原料,经打浆,并加入胶料,在长网造纸机上抄造而成。由于针叶木材纤维(图二)比较长,并且在蒸煮过程中使用烧碱和硫化碱处理,木材纤维原有的强度所受到的损伤较小,纤维与纤维之间紧紧相依,因此有柔韧结实、耐破度高等优点。但其缺点也同样突出,那就是纸张呈酸性,化学处理、施胶等带来的酸性对纸张的长期保存非常不利。因此,对于酸化的古籍、书画,尤其是严重酸化的,脱酸工作刻不容缓。

纸张脱酸的基本原理是酸碱中和,通过将脱酸液中的碱性物质渗透入纸张纤维内部,中和纸张的酸性物质[5],让纸张的pH值达7.6~9.0,延长纸张的寿命。脱酸的方法有很多,主要有水溶液脱酸法、有机溶液脱酸法、气相脱酸法三种[6]。水溶液脱酸法是我们最常用到的传统脱酸方法,主要采用弱碱性溶液浸泡洗涤纸张的方式;有机溶液脱酸法最早来源于美国,基本原理是有机溶剂作为载体,将纳米级金属氧化物均匀悬浮在其中,使用喷洒或浸泡的方法达到纸张去酸的目的;气相脱酸法是应用能气化或挥发的碱性气体,在真空条件下,充分渗入到古籍、文献中使纸张脱除酸性。这些脱酸方法各有优劣,应根据纸张实际情况进行选择。

本实验采用水溶液脱酸法中常用的石灰水和草木灰水两种溶液对陈留谢氏宗谱纸张残片进行脱酸处理,研究两种脱酸剂对牛皮纸表面pH和色度的影响,为该书脱酸修复提供技术参考。

1 实验准备

1.1 实验样品

陈留谢氏宗谱尺寸50.5cm×64.5cm,是一本大型宝塔式族谱,由于纸张工艺、年代、环境等原因,书本已严重酸化,书页pH值均在5.0以下,部分页面检测到的pH值甚至达到了3.0~4.0,而且均已发脆,无法翻页,若不及时脱酸修补,即使保存妥当,也濒于毁灭。本实验的纸张样品(图三)为该书上的纸张残片2张,大小约为5.0cm×5.0cm,pH值分别为4.44与4.46。

1.2 实验仪器

哈纳HI99171防水型便携式纸张pH温度测定仪、雷磁PHSJ-4F实验室pH计、柯尼卡美能达分光测色仪CM-700d

1.3 脱酸溶液

石灰水的制备:取适量的Ca(OH)2溶解于超纯水中,用雷磁PHSJ-4F实验室pH计测其pH值为9.98。

草木灰水的制备:取干燥玉米秸秆、油菜秸秆若干(图四),充分燃烧,取其灰烬,加超纯水搅拌均匀,静置,取上层清液,用雷磁PHSJ-4F实验室pH计测其pH值为9.76。

2 实验过程

本次实验采用浸泡脱酸,分别考察石灰水(图五)、草木灰水(图六)这两种脱酸溶液在常温常压条件下对酸化牛皮纸的脱酸效果,检测内容为纸张脱酸前后样品的pH值、色度以及脱酸后30天内的pH值。

2.1 纸张表面pH测定

纸张表面pH值,是指表面润湿时所测得的pH值,测量是按GB/T 13528—1992标准规定的方法进行的。用0.5mL超纯水润湿纸样,让平头电极紧密地与润湿的纸面接触,并给予一定压力,待数值稳定后读数。然后用超纯水彻底冲洗电极,以保证读数的准确性。平行实验3次,最终结果用3次测定的算术平均值表示。

2.2 色度测定

使用柯尼卡美能达分光测色仪CM-700d测量纸张脱酸前后L*、a*、b*值,每张样品同一位置测定3次。LAB色空间是基于一种颜色不能同时既是黄又是蓝这个理论建立的,当一种颜色用CIE(L* a* b*)时,L*代表明度值,0为黑,100为白,值越大,颜色越偏向白色,值越小,颜色越偏向黑色;a*代表红绿色度,正值为红,负值为绿,0为中性色,值越大,颜色越偏向红色,值越小,颜色越偏向绿色;b*代表黄蓝色度,正值为黄,负值为蓝,0为中性色,值越大,颜色越偏向黄色,值越小,颜色越偏向蓝色。

3 实验结果

3.1 脱酸时间对pH值的影响

在常温常压、石灰水pH值为9.98、草木灰水pH值为9.76的条件下考察处理时间对脱酸效果的影响,实验结果如图七所示。由图七可知,处理时间为0~90min时,随着处理时间的延长,脱酸后样品表面的pH值均有较大幅度的提高,脱酸效果好。当处理时间为90~180min时,脱酸后的样品表面pH值曲线趋于平稳,此时处理时间对脱酸效果的影响有限。

3.2 脱酸时间对色度的影响

我国古籍修复的主要原则是“整旧如旧”[7],因此纸张脱酸后色度的变化也是脱酸效果的重要评价标准,理想上的情况是脱酸前后纸张色度不变。

样品在脱酸前为棕褐色,由表一可知,经过两种溶液脱酸,样品的色度有一定的变化,但是变化幅度不同。总的来说,随着时间的延长,用石灰水溶液脱酸的样品比用草木灰水溶液脱酸的样品颜色要来的浅一些。其原因可能是石灰水澄清透明,样品本身颜色较深,样品中的有色物质部分溶解于石灰水中;草木灰水颜色为黄色,未做脱色处理,与样品颜色接近,样品中的有色物质部分溶解于草木灰水中的同时脱酸溶液中的有色物质也会渗入样品中,色度变化较小。

3.3 脱酸完成后pH值变化

纸张脱酸是为了其保存的更为长久,因此,纸张脱酸后的pH变化也是一项重要的考察内容。脱酸完成后的样品,存放于无酸纸囊匣,并置于恒温恒湿柜中,每隔5天测1次其pH值,結果如图八所示。由图八可知,样品在脱酸后的0~5天时间,pH值会有一些降低,之后pH稳定在一定范围,保存效果较为理想。

4 总结

本实验结果表明,石灰水与草木灰水这两种脱酸溶液对严重酸化牛皮纸样品均能达到较好的脱酸效果。其中脱酸时间的延长对脱酸效果起正面影响,但到一定时间后,pH值趋于稳定,此时时间再增加效果也不明显,脱酸试剂的不同,这个时间也不一样。脱酸溶液对色度有一定的影响,比如天然的脱酸溶液未经脱色处理,在纸张上会有附着,浅色或透明的脱酸溶液对纸张原来的颜色也会有一定影响,脱酸溶液的选择也要考虑到纸张原来的颜色和脱酸溶液本身的颜色。在脱酸完成后的30天内,纸样pH值均稳定在弱碱性范围,效果理想。就本实验样品而言,综合脱酸效果和色度的变化,草木灰水溶液作为脱酸剂效果会更好一些。

此书由于前期酸化严重,虽然本次脱酸令其pH值增加至弱碱性,但其机械强度并未得到明显增加,这是因为纸张纤维已发生不可逆的断裂,因此在该族谱修复过程中,做好拍照扫描等工作,保存电子档案,让族谱以另一种方式展现在我们面前。并在修复完成后,用定制的无酸纸囊匣来装具,存放于恒温恒湿柜中。

对于脱酸,我们希望是一种预防性保护手段,而不是抢救性保护手段。也就是说,从源头做起,从造纸工艺上就引入去酸化的概念,造出能长久保存的纸张,书写和装帧使用无酸的用料,并在无酸的环境中保存,让中华文化源远流长。

参考文献:

[1] 孙永平:《浅谈古籍修复中的纸张脱酸》,《今日科苑》,2008年第24期。

[2] 李玉民,宿殿杰:《纸质档案脱酸工作的再认识》,载自《新常态下的档案工作新思维》,2015年。

[3] 蔡雪玲:《试谈古籍保护中预防性保护工作的重要性》,载自《福建省图书馆学会2008年学术年会论文集》,2008年。