迷因映,技术图像与媒介地理志:记锦溪古镇艺术节

刘加强

9月底的北半球已过秋分,此时太湖开捕期(每年9月1日-30日)即将结束,进入新一轮的休渔期。太湖水域及长江南岸间的平原上,市镇与湖泊星罗棋布,由蜿蜒的水道与陆路连接成网状,在斑驳的地表划分出无数形状各异的区块。跟随高德地图导航,从接壤苏州与上海的昆山市往南,穿过郊区大片大片的工业区蓝色屋顶,车窗外的风景水陆相间,渐次展开,立交桥环绕在水田之上;掠过一个接一个大小不一的湖面,接近半个小时才又出现新的市镇,汽车最终停在一处开阔的水域广场前,便到了此行的目的地锦溪古镇。这里正举办一场别开生面也颇具挑战的艺术节,挑战不仅缘于全球疫情阴霾愈发浓重对公共空间流动性的阻滞,也包含可能的社会经济领域内卷化对文化艺术活动及意识形态中的潜在影响。

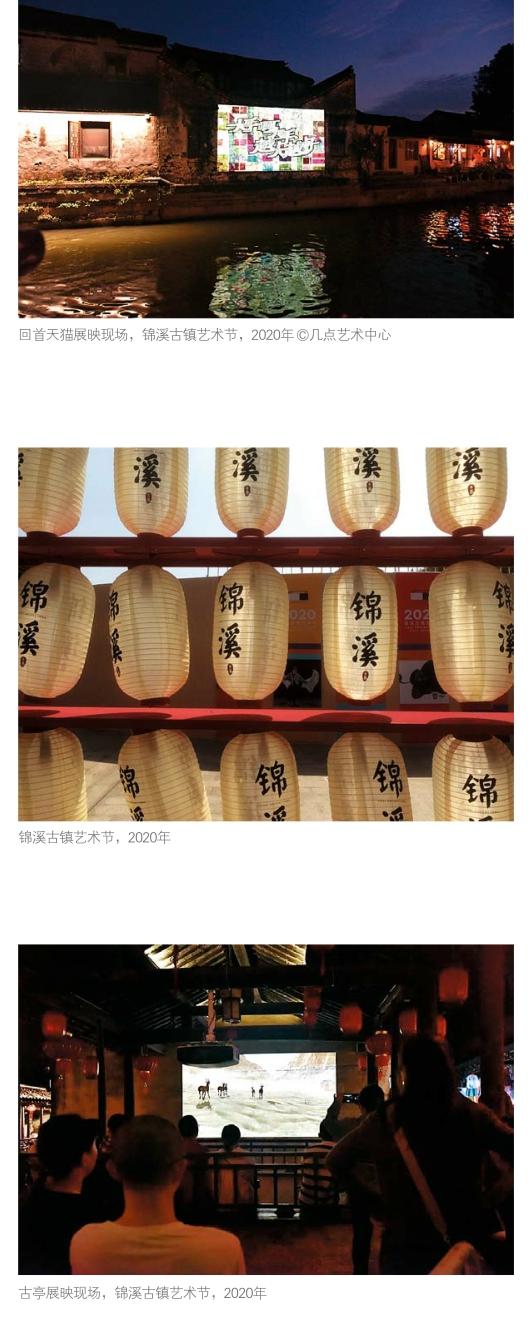

广场上为节庆装点着本地特色的渔灯,中午明朗的阳光像是已经将它点亮;广场旁立着艺术节的地图标识,动画展映地点沿古镇水域的几处公共空间及户外布置:文昌广场、游船码头、回首天猫、古亭及茶馆。这些地点在地图上嵌入了镇域的基础设施与景观中。广场中间搭建的展映设施有点像传统剧场,抬高的木阶梯对着一块巨型LED屏幕,似乎还留有前一日没有赶上的开幕仪式的痕迹。沿着艺术节在古镇主要街道设置的三维立体标识指示,很容易就找到活动现场,其中安排最为紧凑的是在一处明清时期的宅院,戏剧展映、研讨及工作坊即在这里进行;门口竖着现代风格的亚克力标牌,上面标示的荷兰、英国与日本艺术家及作品名掩映在古建筑翘出的屋檐与树荫中。

这里中午刚结束荷兰奥卡特尔剧团(Orkater)作品《伊里亚特》(IIiad)的展映,接着下午有一场动画研讨;庭院式建筑的正厅往里穿过中间开敞的天井再有一厅,竖立的幕墙上投影着这次研讨的主题“后中国学派的动画未来”,可能因为话题宏大或偏于专业,大多数嘉宾的发言点到为止,过程中有听众进进出出;尽管提问环节有媒体提到“后中国学派”的界定,但也难以形成具体的焦点;而最后可能大多数是艺术学院的学生提问,对于动画语言作为当代艺术创作的讨论,艺术家们倒很有热情地回应,仿佛成了一场学院外的公开课,直到不得不前往古亭的动画展映点,才在主持者的提示下打断。此次艺术节似乎没有明确提出一个特定的主题,相对于美术馆展示系统的当代艺术而言,艺术节从策划到呈现有着不同的展示逻辑与语境,可感性配置逾越了作品语言的边界,进入了一个弱话语性的感知情境中,在开放而轻松的氛围中,甚至无须区分哪些观众是特意为艺术节而来。

此次艺术节的作品(动画)的展示(展映)并非发生在白盒子的现实空间,很大程度上也可能将白盒子空间视同于三维建模的虚拟空间。就动画媒介本身的特性而言,它既包含对现实的再现或模拟,也是一种数字表现;既是具操作性的“技术图像”,也包含视觉化的音频或作为通感句法;同时,技术图像将符码压缩至零维度及总是“外面的世界”。但与其说它是必然有待破译的象征符码,不如说是世界征候(弗卢塞尔)。尤其对于齐林斯基曾在《延展动画:一个文本与图像的简短系谱学》(Expanded Animation: a short Genealogy in Text and Image)中提出的“延展动画”而言,这次艺术节可算是在现实情景中的一次延展。而涉及艺术节展映场所的部署以及漫步路径的设置,对于观者可能进一步形成延展……它不同于固定的白盒子空间展示,或基于时间流的线性叙事秩序,也区别于纯然赛博空间的体验,而对应于广场、码头、古亭及河道的空间化及日常情态;它既是时基媒介,也成为地理媒介(Scott McQiure)。

日落不多久,中秋明月升起,在古桥边的隐蔽处能照见影子;这时街道屋檐的灯笼才通上电,店铺却并没有关门的准备。展映的古亭是不多见的多重叠合结构,在一处临河的街道边,平时可能主要用来为行人歇脚或聚会闲聊,倚着靠河道的栏杆就可以与手摇篷船上的人招呼;摇船的大多是本地会渔唱的妇女,满载不知能否听懂的游客在河道中徜徉,木船桨已经被水打磨得乌黑发亮,映照着月光与街道上的灯光,在水面熟練地划出似乎每每重复但又总不相同的波纹。悬挂在古亭大梁上的投影设备已经开启,一束蓝光投影在斑驳的墙面,好奇的行人更多地聚集起来。首先由艺术家陈莲华分享其创作《芒种》与《处暑》等的经历,将神话故事与离奇小说中的形象演绎成数字图像的定格动画形式,从建筑样式到日常生活中的器具倒是与展映场所的空间形态极为贴合,其中很多画面能看到传统图像的迷因(Memes)征兆,甚至吸引了一些老人驻足……

夜色渐浓,由艺术家刘真辰策划的法国国立当代艺术工作室推荐影片单元展映了阿拉什·纳西里的《德黑兰矶》、尼古拉斯·古罗的《不止于此》与米莉·佩彻的《这不是那座山》这几部三维数字动画/影像,每部时间都不短,以至于大部分观众没能看完整。但有些画面令小朋友时而惊奇、时而兴奋,他们盯着那些滚动的石头、奔走的能说话的鹿;许多观众徘徊于亭子的栏杆旁,对《德黑兰矶》中似乎超现实又特别现实的霓虹城市高空漫游画面感到好奇或困惑,频频拿出手机拍照,或将投影当成背景将自身置入“另一空间”(异托邦)。让我印象深刻的也是这部片子近乎超真实的画面与展映场所形成的感官上的关系,以及片尾无限逼近的红色霓虹灯光吞噬了画面中一切城市实体;这个仅有光色的固定镜头在没有变化的抽象悦耳声背景中持续了一段时间,犹如进入一种时间被无限切割与高速切换后的“失神”(absence,保罗·维利里奥《消失的美学》),以至于怀疑刚才屏幕中的一切所见非真,城市只不过是种假象,如同投影本身;但在视觉中留下强烈的余象,目光转向河水时视网膜仍残留同样一片光色,定睛才发现两个小朋友也在认真盯着、听着,间或出神跑开。古亭展映最后,远程连线了正在国外因疫情而待在家中的雷磊,突然又觉颇具现实感,年轻学生对于雷磊在国外上学、创作及教学的经历很感兴趣,在一问一答的互动中,远程连线似乎比之前的现场气氛更显得生动。对于千禧年后出生的一代来说,这或许已然是更为熟悉而亲近的现实。

明月高悬,随后去了其他几处展映地点,有两处是直接投影在水道边的建筑立面与围墙上,画面与河道上装饰的灯景融为一体,倒映在波光粼粼的水面;隔着河道在长廊上坐着,“另一种江南水乡”的图景在眼前变幻,但似乎同样的建筑与水的记忆,同样的故事与人物角色被继续演绎,在手机的屏幕与社交媒体中成为迷因;在光的展映、水中倒影以及眼珠的视网膜上,孙悟空腾空飞跃三打白骨精,不灭的火焰在燃烧。此时此地此情境中,技术性的图像迷因并不全然由艺术家生成,也不全依赖于策展人的安置与排布……其若显影在转动的行星地表及历时的偶然性中变体,作为展映装置嵌入基础设施(路边古亭、河道、广场)及日常生息的空间与场所,共同构筑了基于地理的持存介质。

隔日,艺术节安排了文化漫步体验活动,由参与撰写《锦溪镇志》丛书(1988-2006)的李惠元老先生引领,不仅沿着河道及街道的历史遗迹与重点建筑走访,后又寻访了少有人问津的衰颓隐蔽处,更能体会艺术节展映地点及作品间的因由意味,一种浸润于日常生活中甚至不被言说的关联。那些已成为景观的游览景点与承载历史文化表征的街巷自不必说,那些几经易名的地点与桥梁也不必说,甚或河道石驳岸上残存的如意、牛鼻与蝙蝠形船缆石以及更多寂寂无闻的石头也在无声中作为一种潜在的迷因(然而在网络传播中,“迷因”几乎成为“病毒”的隐喻),或一种延伸的媒介地理。

中秋的傍晚不见晚霞,渔灯里的白炽灯泡这时又亮了起来,圆月再次升起。几点当代艺术中心临湖的亭台上吹拂微凉的风,远处的湖面偶有渔船经过泛出些微咸腥及水草的气味,或许这一气味也伴随过往,有了它自己的历史;犹如湖面倒映的月亮与漫天鱼鳞云,夜风轻叩莲池禅院的风铃声,以及那些水中浮沉的记忆。如同总是能从过去的地层中出土文物,如何能从水、光或风中出示迷因,或逆向考古迷因?甚或可能穿透发展主义意识形态主导的现代性时间政治?风不仅叩响铜铃,也吹皱波纹涤荡水中倒影,或將图像碎成水花中的幻影,映照夜中远逝的宇宙尘埃与黑暗光波。

后记:对于一次临时而琐碎的观察记述而言(或对于许多未及到场的观众而言),初始的现场体验总不免感到有些不完整或不确切,时间延宕至此,现场已不复存在,如何再次抵达一个过去的当下?而社交媒体时时争夺注意力并分割日常生活时间的此刻,又何谓现场?即使它被捧在手中犹如近在眼前。在经历了年初蔓延至今的公共卫生危机尚未完全解除的境况下,伴随病毒更多地被“看见”(通过媒体),不仅与观看相关的技术在不断加速时间的熵化,作为承载观看对象的现场或场景也被要求应对观看媒介的迭代,促使发展出各种线上形式的“云现场”;而对于在场或不在场的观看者而言,仿佛被促使体验一种“地形失忆症”(维利里奥)。