乡村振兴视野下的三峡库区乡村旅游发展研究

于开红 黄云双

摘 要:在推动乡村旅游发展的过程中,三峡库区腹心地带的重庆市开州区实践出多元化的发展思路,使其乡村旅游在旅游产品与品牌、基础设施、服务能力、扶贫力度等方面都有较高的提升和改善,但也还面临着农旅融合不紧密、旅游品牌建设力度不足、农耕文化淡化、乡愁符号缺失、从业人员质量不高等困境。围绕延伸旅游产业链提出措施:推动农旅融合发展;创新乡村旅游品牌,打造特色乡村旅游产品;挖掘特色文化符号,重塑乡愁记忆;培育乡村旅游管理人才,提高服务质量等。研究对突破开州乡村旅游发展困境有一定的参考和借鉴意义,也为开州区乃至整个三峡库区的乡村振兴和精准扶贫抛砖引玉。

关键词:乡村振兴;农旅融合;乡村旅游;精准扶贫;发展路径

中图分类号:F590.3 文献标识码:A 文章编号:1009-8135(2020)06-0073-12

国家社会科学基金一般项目“基于马克思主义视角的中国生态贫困问题治理机制研究”(17BJL016).

于开红(1976-),四川射洪,重庆三峡学院教授,经济学博士,主要研究生态经济学、区域经济学。

黄云双(1996-),重庆开州,重庆三峡学院在读硕士研究生,主要研究农村经济与区域发展。

改革开放以来,我国城镇化建设不断加速,农村大量劳动力、资金等生产要素不断向城市聚集,使广大农村地区特别是中西部农村地区出现了较为严重的“人口流失”和“产业空心化”等现象,并不断加剧。这种现象,在素有三峡库区“外出务工第一县”之称的重庆市开州区,表现尤为突出 。为了解决城乡之间的“二元化”现象,破解“三农”问题,党的十九大报告做出了实施乡村振兴的重大战略部署,各地方政府围绕乡村振兴,纷纷提出了“农业+旅游”“农业+工业”“农业+运输业”“互联网+农业”等多种新型农业发展模式,其中“农业+旅游”模式发展势头尤为强劲,农旅融合已经成为广大农村脱贫致富和精准扶贫的重要形式,有效地促进了农业产业结构的调整优化和农民增收致富,为乡村振兴做出了巨大贡献。

虽然我国的乡村旅游业起步较晚,但发展的速度并不慢,仅2017年全国乡村旅游人数就高达25亿人次,同比增长16%;旅游消费规模超过1.4万亿元,同比增长27.3%,超过全国国内旅游收入的30%,乡村旅游已经成为国民经济中的亮点和热点,为破解“三农”问题立下了汗马功劳。与此同时,伴随着我国居民生活水平的提高和人们对美好生活的向往,乡村旅游也已经从早期单一的农家乐模式朝着多元化的格局发展。乡村旅游产品、乡村旅游基础设施、民俗文化保护与发展等方面都得到了不断丰富和完善,有力地促进了乡村旅游的提档升级。

一、有关乡村旅游的研究

乡村旅游开展得如火如荼开展的同时,国内学术界的众多专家和学者也围绕其内涵、发展模式、乡村旅游扶贫,以及可持续发展等问题,展开了深入调查、讨论和分析,为乡村旅游助力。

(一)乡村旅游的内涵

杨旭认为“乡村旅游就是以农业生物资源、农业经济资源、乡村社会资源所构成的立体景观为对象的旅游活动”[1]。刘伟等引用国外学者Gilbert和Tung的观点认为“乡村旅游是农户为旅游者提供食宿等条件,使其在农场、牧场等典型的乡村环境中从事各种休闲活动的一种旅游。”,并且还认为,“典型的乡村旅游规模一般较小,常以传统方式经营,并且在地理位置上相对分散”[2]。杜江认为,“乡村旅游是以乡野农村的风光和活动为吸引物、以都市居民为目标市场、以满足旅游者娱乐、求知和回归自然等方面需求为目的的一种旅游方式”[3]。李立华对乡村旅游的定义是“在乡村地区,以具有乡村性的自然和人文客体为旅游吸引物的旅游活动”[4]。夏林根认为,乡村旅游是“依托乡村优美景观、自然环境、建筑和民俗文化等资源,在传统农业基础上,拓展开发休闲观光、体验娱乐等旅游活动”[5]。郭焕成、韩非认为“乡村旅游是以农业为基础,以旅游为目的,以服务为手段,以城市居民为目标,第一产业和第三产业相结合的新型产业”[6]。

(二)乡村旅游的发展模式

郑耀星从基础保障体系构建、智慧管理、智慧营销和智慧服务四方面提出福建省“乡村智慧旅游”架构及创新发展策略,通过智慧化的创新变革打造闽乡的智慧旅游[7]。随着农旅融合日益密切,涌现出很多典型的地方案例。陈鹏等搜集整理总结出宿州休闲农业与乡村旅游融合发展的几种模式,并积极开发出宿州乡村花园、乡村民宿、观光农园、休闲农场、市民农园、教育农园、休闲牧场等几种类型的农旅融合发展模式,并提出了调整产业结构、完善基础设施、制定合理市场开发策略、开拓客源市场、制定完善的乡村旅游管理机制等发展策略[8]。欧阳胜基于武陵山片区农村一二三产业融合发展的案例分析,总结出农旅一体化带动型、纵向一体化延伸型、基层党组织引领型和电商平台助推型四种典型的融合模式[9]。苏飞、王中华总结出我国乡村旅游发展的四大基本模式:政府推动型、企业开发型、居民参与型、混合发展型,并从乡村振兴的视域,运用主成分及文献分析法对这四种模型进行了分析,提出了发挥政府的核心引导作用、重视乡村资源与文化、加强相关设施与服务建设、创新旅游模式与品牌的建议[10]。

(三)乡村旅游与乡村可持续发展的关系

杜江从生态的可持续、社会与文化的可持续,以及经济的可持续三个方面论述了乡村旅游可持续发展的可能性[11]。崔凤军从保护乡村资源、延续历史文脉,保障经济效益、延长生命周期两个基本标准角度出发,认为实现乡村旅游可持续发展需要正确把握乡村旅游与城市旅游之间的关系、大力发展乡村旅游与发展机遇的关系、市场主导与政府引导之间的关系、旅游开发与生态和历史文化保护的关系、公共利益与个体利益之间的关系、宣传造势与乡村接待能力之间的关系、“农家乐”与“乡村旅游”这七大关系[12]。袁亮等从产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕五个方面论证乡村振兴与乡村旅游的相互作用机制,分析了乡村旅游发展在产业、产品、市场、人才上的存在的问题,针对性地提出了乡村旅游在转型升级中要优化产品供给,、拓展发展空间,、提升服务质量,、培育旅游特色品牌的优化建议[13]。李学良等基于消费者角度建立了一套乡村旅游可持续发展评价指標,并运用结构方程分析了各指标所占权重,最终发现,生态环境对于乡村旅游可持续发展的影响权重最大,并提出了注重保护生态环境,为乡村旅游从业者以及村民提供必要的文化培训等措施[14]。

(四)乡村旅游与乡村振兴和精准扶贫

随着乡村振兴和精准扶贫战略的提出,国内学者关于乡村旅游与乡村振兴和精准扶贫的研究也颇为丰富,为乡村振兴和精准扶贫提供了思路和借鉴。例如,邓维杰等从乡村旅游业的持续性差、扶贫成效不足、旅游资源未合理利用、专业能力低等角度详细论述了目前乡村旅游精准扶贫存在的困境,并从理念建设、旅游产品设计、信息公开、贫困户能力建设等角度提出了建议[15]。姜海涛认为旅游扶贫是为贫困地区提供“造血功能”的开发式扶贫,但目前我国乡村旅游精准扶贫还存在资金、扶贫对象识别、贫困人口脱贫意识等方面的困境,于是作者提出了资金筹集、扶贫对象识别、居民扶贫意识和能力培养及电商扶贫等措施[16]。王瑜、胡尹慧认为“乡村旅游精准扶贫可以突破贫困人口所处的环境、改变贫困人群的贫困心理、提升贫困人口的人力资本和社会资本”[17]。

从本质上讲,乡村旅游并不是简单地把城市旅游的模式搬到农村,而是要从农业与旅游深度融合的角度,去把握乡村旅游的精髓,也只有如此,才能真正从旅游发展的角度,破解“三农”发展的困境;相反,若是片面地、形式化地在农村做一些类似城市旅游的项目开发,非但不能促进精准扶贫,实现乡村振兴,反而会不断恶化乡村环境,破坏农业的可持续发展[18]。这一问题,从旅游业占主导地位的三峡库区的乡村旅游现状可以窥见一斑,其中尤以三峡库区“外出务工第一县”的开州区为代表。

二、开州区乡村旅游发展现状

重庆市开州区,是2016年成立的新区,前身为重庆市开县,地处四川盆地东部边缘丘陵地带,植被茂盛,森林覆盖率高达50%,旅游资源丰富,既有汉丰湖国家湿地公园、雪宝山国家森林公园、龙头嘴森林公园等自然景观,又有刘伯承同志故居(纪念馆)、杨柳关红军遗址、温泉古镇等人文景观,获得了“2013年“中国十大休闲小城”、“2015年“全国休闲农业与乡村旅游示范县”等殊荣。近年来,开州区在建设“三峡一流旅游休闲目的地”的定位基础上,大力开发乡村旅游,打造了竹溪休闲农业园、厚坝观光农业园、鲁渝现代蔬菜产业园、盛山植物园等乡村旅游景点,是目前开州区乡村振兴的重要力量。

(一)开州区乡村旅游发展概况

开州区作为重庆市“生态优先、绿色发展”的重点区域,在积极保护和利用生态资源的基础上,大力发展乡村旅游,形成了一批具有代表性的乡村旅游景点,吸引了大批游客纷至沓来,农村经济也得到了快速的发展。

1.旅游产品不断增加,品牌塑造不断加强

在三峡工程建设之前,开州区不在长江干流上,这大大限制了其旅游业的发展。相比于毗邻的万州、云阳等长江干流上的城市,开州区在旅游业的发展上逊色了不少。但是,随着三峡工程的开建和开县老城区的整体搬迁(2007年),开州区旅游业的发展迎来了前所未有的黄金时机,在短时间内不仅建成了两个国家AAAA(4A)级风景名胜区——刘伯承同志故居(2012年)和汉丰湖国家湿地公园(2014年),并于2015年成功入选“长江三峡30个最佳旅游新景观”。

在进行高水平4A级景区建设的同时,开州区还不断加大对其他乡村旅游资源的开发力度,积极引导各乡镇街道依托本地自然、文化和产业等优势资源,大力发展乡村旅游产业,深入挖掘本地特色民俗文化、非物质文化、名人故事、民间传说等乡村文化,并在此基础上适度创意,打造具有“开州记忆”“开州特色”的易于传播的旅游文化产品,极大地促进了开州乡村旅游品牌的塑造和提升。目前,开州区已经建成重庆“十大最美避暑小镇”——满月镇、“中国美丽休闲乡村”——马营村、渝东北首家“中小学生珍稀植物科普学习体验基地”——盛山植物园、“重庆市休闲农业与乡村旅游示范点”——厚坝镇,以及“重庆市全域旅游示范村”——大坝村等乡村旅游景点,开发了花卉观赏型、采摘体验型、民俗文化型、避暑养生型、运动休闲型、美食特产型等多种乡村旅游特色产品。截至2019年年底,开州区共培育A级乡村旅游景区10家,其中4A级旅游景区2家,3A级旅游景区6家,2A级旅游景区2家,以及“农家乐”304户、休闲农庄74个、农业观光采摘园12个,开发了诸如“刘伯承同志故居—开州举子园—风雨廊桥—汉丰湖”等多条乡村旅游精品路线。

2.基础设施不断完善,服务能力不断提升

餐饮、住宿、交通、通信等基础设施的条件和规模直接反映了一个地区旅游的接待能力,而政府服务能力则体现了一个地区旅游的接待水平。

第一,在大力发展乡村旅游的同时,开州区不断提高旅游接待能力,在餐饮、住宿、交通、通信等方面加大投资力度。目前,区内共建有7家星级饭店,其中2家四星级、3家三星级、2家二星级,另外还有232家星级乡村旅游酒店,实现了餐饮、住宿日均约5万人的接待规模。与此同时,各乡各镇还推出了具有开州风味和开州特色的菜品,助推乡村旅游的不断发展,如临江镇的冰薄月饼、竹溪镇灵泉村的大混蒸、满月镇甘泉村的雪宝山药膳鸡、盛山植物园的桂花系列(桂花鸡、桂花兔、桂花酒等)和七贤烤全羊等等。

第二,在交通与通信建设方面,开州区围绕刘伯承同志故居等乡村旅游景点,仅2018年,大修、改造的国省县道就超过74公里,新改建农村公路580公里,安装防护栏200公里,实现村民小组公路通达率达到97%、通畅率达到73%,有效地支持了乡村旅游的发展。同时还在全区实现了固定电话、移动通讯设施全覆盖,互联网用户达到8.9万户,休闲农业与乡村旅游互联网入户率达到100%,游客在任何景点都能获得满格的无限网络无线网络,极大地提高了游客的满意度。

第三,为了不断提升开州区乡村旅游的规模和质量,各级政府在管理服务方面进行了调整和改革,为乡村旅游项目的开发和游客的进出提供了便利,比如解決乡村旅游投资的“先照后证”政策、打击假冒伪劣和欺诈诱骗游客的巡查制度、建立旅游景区维权站和“农家乐”信用档案等,促进了开州乡村旅游知名度、美誉度和满意度的大幅提升。

3.游客接待量大幅增加,旅游收入增长迅速

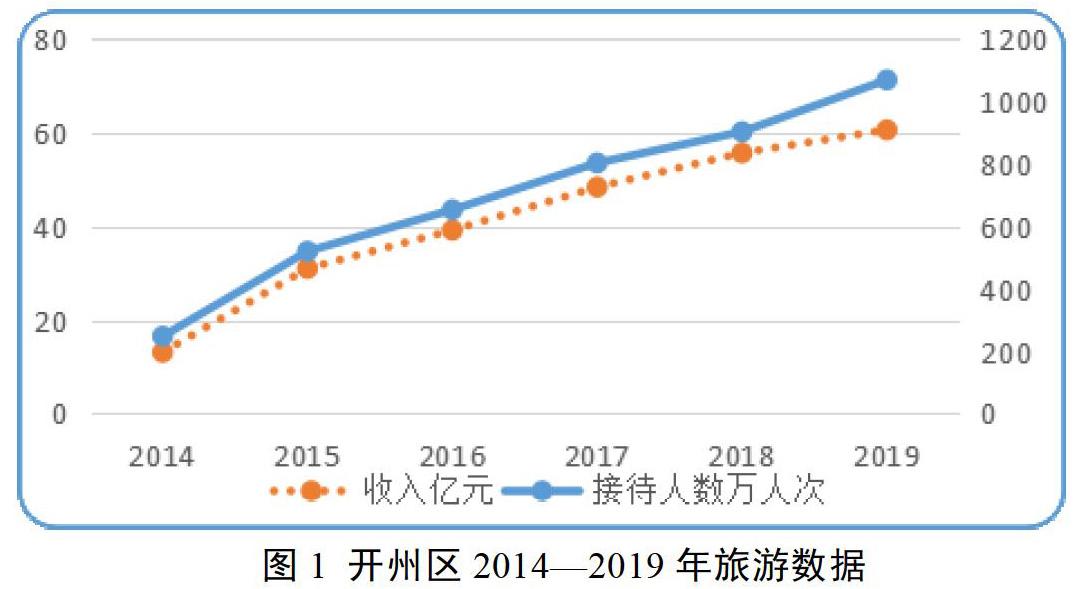

伴随着开州区乡村旅游产品的增加和旅游品牌的塑造,全区乡村旅游在游客接待人数和旅游收入方面都实现了较快的增长。通过2014—2019年开州区乡村旅游相关数据(图1)可以看出,开州区乡村旅游整体发展水平呈快速上升态势。2014年开州区乡村旅游接待人数仅148.8万人次,乡村旅游收入只有7.86亿元。但是,2019年乡村旅游人数已高达641.4万人次,乡村旅游收入更是攀升至38.74亿元(仅盛山植物园2019年的游客接待人数就高达30多万人次,总产值已超3.5亿元),相比2014年分别增加了76.8%和79.71%。

图1 开州区2014—2019年旅游数据

注:统计数据根据开州区政府工作报告(2014—2019年)和开州区国民经济和社会发展统计公报(2014—2019年)整理而得

4.乡村旅游类型不断丰富,模式不断创新

经过多年的发展,乡村旅游在开州区的发展已经形成了从单一的“农家乐”模式到包括风情农家、休闲农庄、生态庄园、露营基地、康养度假、旅游地产等多元化发展的模式,极大地丰富了开州区乡村旅游市场,促进了当地乡村振兴战略的实施和精准扶贫工作的开展。

第一,风情农家模式。该模式是以开州区山地田园风光、自然村落和民居老屋等特色的自然和人文资源为基础,建设充满自然气息和人文内涵的乡村旅游目的地,也是目前开州区主要的乡村旅游模式。据统计,截至2018年,开州区共开发了219家各具特色的田园式风情农家,如长沙镇柑橘世家、大德镇九岭村高山梨海、竹溪镇灵泉村富凤农家、厚坝镇厚坝村长青农家等等,都极具代表性。

第二,休闲农庄模式。该模式是以农业合作社、特色休闲农业或者种养殖大户等为依托,建设将自然观光、特色农产品采摘和休闲度假融为一体的乡村庭院式旅游目的地。据统计,截至2018年,开州区共培育出20多家休闲农庄,如临江镇超群农庄、长沙镇齐圣居、厚坝镇的水韵厚坝休闲农业观光园等等。

第三,生态庄园模式。该模式是以农业企业为主体,结合现代科学技术,将生产、加工、销售、体验融为一体,建成产业链较为完整的园林式乡村旅游目的地。据统计,截至2018年,开州区共打造了6家这样的生态庄园,包括竹溪镇灵泉村的十里竹溪养生庄园、长沙镇兼善村的紫海云天香草园、紫水乡雄鹰村的龙头嘴森林公园、镇安镇永关村的国森山庄、郭家镇毛城村的桃花岛等等。

第四,露营基地模式。该模式主要依托开州区丰富的山地景观和森林资源,建设可供游客使用自备(或租借)露营设备的旅游休闲场地。据统计,截至2018年,开州区已经建成了马扎营、龙头嘴、雪宝山、南山、铁峰山、九龙山、花仙沟、钟坪山花谷等8个高山露营基地,让游客能充分享受高山露营带来的轻松和愉悦。

第五,康养度假模式。该模式主要是依托开州区丰富的森林、高山、湿地、湖泊资源,为中老年游客提供森林康养、高山康养、滨湖康养和田园康养等自然康养服务,打造集健康、旅游、疗养、康复为一体的旅游业态。目前,开州区建成和在建的康养基地主要包括马扎营养生旅游区、汉丰湖滨湖康养度假片区、温泉镇千年盐汤古镇康养基地等等。

第六,旅游地产模式。三峡库区地理和气候环境特殊,开州区在内的区县、城区低海拔地区夏季常现高温少雨的伏旱天气,而高海拔的山区便成了人们夏季避暑的不二选择。为了满足人们避暑休闲旅游的需求,开州区旅游地产已经悄然起步,目前已经建成了南山彩云间、南山业嘉、大垭口紫云台等旅游地产项目,建筑面积达到 30万平方米以上。

5.乡村旅游扶贫力度加强,效果明显

发展乡村旅游,实现农旅融合发展,最主要的目的就是要促进农村产业结构调整,实现农民脱贫奔小康,把农村建设成为“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义新农村。在脱贫攻坚期间,乡村旅游发挥了不可替代的作用。通过招商引资,吸引城市资本和返乡务工人员投资乡村旅游,在一定程度上解决了乡村旅游资金短缺的问题,并采取土地“参股入社、配股到户、按股分红、脱贫转股”等方式将农民手中闲散的地块集中起来进行乡村旅游项目的开发,农民不但可以获得乡村旅游发展带来的分红收益,还可以在这些旅游企业务工获得劳务收入,极大地提高了农民的收入。2015年以来,开州区农户共有1.52万亩土地、4 000亩林地入股,通过股权收益,5 000余贫困人口平均增收1 100元。在重庆市18个深度贫困乡镇之一的开州区大进镇,农户通过土地流转和茶园务工,年收入可达两万多元。而在开州区乡村振兴样板的长沙镇齐圣村,利用优越的地理气候条件,大力发展柑橘、猕猴桃等水果种植、采摘及高山旅游产业,仅2016年全村水果销售总收入就高达214万元,全村人均純收入由2010年的4 800元,激增到了2017年的13 456元,涨幅达64%,从而使“七条沟,八道梁,高坡土地不产粮”的“贫困村”一跃成为开州区的“明星村”。

据统计[19],开州区休闲农业与乡村旅游农民从业人员数达到4万人次,从业人员年收入平均达到1.46万元。乡村旅游“风情农家”年均收益达到8万元以上,“休闲农庄”可达20万元以上,“生态庄园”甚至达到100万元以上 。乡村旅游的发展,为该县2017年成功脱贫并摘掉国家级贫困县的帽子做出了重要要贡献。

三、开州区乡村旅游发展面临的困境

通过对开州区近年来乡村旅游发展状况的梳理,不难发现,在全国乡村旅游蓬勃发展的大背景下,开州区的乡村旅游不管是从在品牌、产值、模式还是扶贫效果上,都得到了极大程度的提升。但是,从农旅融合程度、投资力度、品牌知名度、从业人员素质、乡愁符号保存等方面来看,开州区的乡村旅游发展还面临较大的困境和挑战。

(一)农旅融合不紧密

农旅融合,也称之为农旅一体化,是在充分尊重农业产业功能的基础上,将传统的农业和农村的资源,转换为旅游资源,并进行合理的开发和利用,将旅游业向农业和农村延伸,促进农业、农村和农民的发展与旅游业的发展有机结合,形成“以农促旅”“以旅兴农”的良性发展路径。随着乡村振兴号角的吹响,农旅融合发展被公认为是农村社会经济可持续发展、农民增收致富奔小康的最重要举措之一。虽然开州区在农旅融合发展方面取得了不俗的成绩,但农业、农村、农民与旅游业的融合发展还不紧密。开州是三峡库区有名的“桔乡”,素有“金开县”之美称。柑橘产业在开州有悠久的种植历史,种植规模在重庆乃至全国都数一数二。仅以2018年为例,当年全区柑橘种植面积超过36.5万亩,产量高达22万吨,居重庆第一,全国第二[20]。另外,开州还是著名的“茶乡”,开州茶叶种植已逾千年,是全国采茶基地县(1978年),年种植茶叶2万余亩,产量700余吨。但是,不管是柑橘产业还是茶叶产业,都没有实现农旅深度融合发展的格局,只是将旅游的空间由城市搬到了农村,并未将旅游产业的产品设计、营销推广、品牌打造等灵魂注入农产品的种植、销售和推广上,以致于农业与旅游业“貌合神离”。看似是乡村旅游,实则是农业和旅游业各行其是,农业的种植、加工、销售和推广等与旅游业衔接不紧密。相比于紧邻的万州区而言,开州区的桔茶产业与旅游业的融合发展,还有较大的差距。万州区同为库区柑橘和茶叶种植大区,围绕柑橘和茶叶兴起的乡村旅游规模越做越大,品牌越做越响。既有依托山地地貌和大批百年古红桔树而兴建的古红桔主题公园,也有围绕“燕山红”茶叶基地打造的“燕山红”红茶文化旅游节,更有“全国茶乡旅游精品线路”的三峡最美茶乡——凤凰茶乡等等。万州区的柑橘和茶叶的种植、加工、销售与乡村旅游产业的游购娱吃住行实现了紧密的结合,真正形成了种植、加工、销售、旅游、采摘、文创等环节融合发展的道路,促进了农业和农村与旅游和文化的有机融合和相互促进。相比之下,开州的农旅融合还停留在表面,二者的真正融合发展还任重道远。

(二)旅游品牌建设力度不足

在乡村旅游开发中,部分乡村旅游经营主体或个人为了追求短期经济利益最大化,忽略了旅游品牌的建设,导致不少乡村旅游项目失败。旅游品牌是旅游业最持久的资产,比具体旅游产品或基础设施的生命都要长,在旅游业发展中处于核心战略地位[21]。目前,开州区乡村旅游领域还缺乏具有一定影响力的品牌,其根本原因是经营者的素质不高、观念落后、品牌意识不强,较少对自身旅游品牌进行科学规划和持续投入。虽然也有部分经营者成功地打造了具有开州地域特色的乡村旅游品牌,但在品牌营销和推广方面尤显不足,导致开州区的乡村旅游产品在与其他地区旅游产品的竞争中,处于劣势,黯然失色。

以三峡库区最具特色的乡村旅游产品——三峡柑橘为例,各个区县围绕柑橘开发、种植、观光、采摘、销售等展开了激烈的竞争,可谓“八仙过海,各显神通”。相比开州春橙而言,万州、奉节、忠县、云阳等区县的柑橘品牌具有明显的优势。比如,奉节县的奉节脐橙是三峡地区传统的柑橘品牌,在激烈的竞争中越做越大、越做越响。地方政府通过开展“三峡桔乡田园马拉松运动会”“三峡柑橘国际交易会”等活动,使奉节脐橙品牌远胜于其他区县的柑橘品牌,并成功跻身全国橙类一流品牌,中国质量认证中心评估其品牌价值高达182.8亿元。万州区的“玫瑰香橙”,除了在各大媒体上宣传其科学种植、绿色健康、营养丰富等特点外,还在每年2月14日(情人节)举办“玫瑰香橙浪漫风情月”活动,并在“三峡乡村旅游文化节”期间举办“万州玫瑰香橙品牌推介会暨高峰论坛”等,产生了巨大的品牌效应,获得了良好的品牌美誉度和忠诚度,使年产5万吨(2018年)的玫瑰香橙深受市场青睐,来自北京、上海、广州等地的订单络绎不绝。忠县柑橘通过投资施格兰·三峡柑橘产业化项目,并依靠中国第一家非浓缩还原(Not From Concentrate,NFC)橙汁品牌——派森百橙汁,成功实现了产业化和规模化生产,获得国家旅游局授予的全国农业旅游示范点“中国柑橘城”的称号,并通过打造“三峡橘乡田园综合体”,建设柑橘博览园、旅游度假中心、水上游乐中心、旅游景观及相关配套设施等,将忠县柑橘品牌推向了全国。

目前,整个三峡库区围绕柑橘做乡村旅游并实现了效应不断扩大、价值不断提升的品牌中,首推奉节脐橙,其次是忠县派森百、万州玫瑰香橙和云阳纽荷尔。至于开州春橙,虽然产量大,但仅存在于本地市场。由此可见,开州区乡村旅游虽然在开发和投资上多有发力,但在品牌建设方面却力度不够,效果不明显。

(三)农耕文化淡化,乡愁符号缺失

习近平同志总书记在中央城镇化工作会议中指出,新时代的中国城镇建设应该“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”。同样,在乡村旅游发展的过程中,也必须秉承这一理念,而不是将钢筋水泥的城市符号移植到农村,也不是用商业化的运作去代替乡村原真的文化符号。只有保存并延续了这些原真的乡村文化符号,才能真正使农村在发展的过程中“记得住乡愁”,使游客在放松愉悦的过程中“看得见乡愁”“品得出乡愁”[22]。早在距今5 000—6 000年以前,三峡地区就出现了以大溪文化为代表的较为发达的原始农耕文明。而在三峡秦巴古道起源地和门户区的开州地区,农耕文化更是源远流长。从远古巫彭文明时期到文武载道的庸巴文明时期,再从辉煌的秦汉文明时期到盛唐文明的渗透与碰撞时期,直至当今的社会主义新时期,开州大地上既演绎过“金开银万”的农耕文化辉煌,也产生了“三峡最美滨湖城市”的生态宜居“帅乡”。但是,在农耕文明与现代文明碰撞、农村与城市碰撞、农民与市民碰撞的过程中,开州的农耕文化、乡愁记忆已经日趋淡化,乡愁文化、乡愁符号有逐渐弱化的危险。比如,在民风方面,铺张浪费、相互攀比、超前消费等违背公序良俗的消费观正在侵蚀农村居民的日常生活和行为规范,从而导致乡愁价值发生错位,游客在乡村旅游过程中的体验不再是原真的乡村民居和乡村生活,而是钢筋水泥的现代化建筑和城市生活,人和人之间不再简单淳朴,而是单纯的经济利益关系;在民俗方面,开州区历史悠远、文化厚重,是巴楚文化的交汇融合之地,具有丰富的民俗文化,但在乡村旅游发展过程中,具有开州特色的民俗文化却失声、失踪,像巫楚文化“活化石”——开州“端公舞”,已难觅踪迹,取而代之的是广场舞、坝坝舞,而作为开州非物质文化遗产代表的“川东竹琴”,只存在于博物馆或大型演出舞台,在乡村旅游中,鲜有所見,取而代之的是毫无乡愁情怀的流行音乐;在乡村遗迹保护方面,开州区也存在追求乡村旅游经济价值,忽视了对散布于乡村的文化遗迹的保护,导致乡村文化载体的缺失,像温泉古镇的遗迹损毁严重,已经难见昔日“温汤井”古镇的真容,游客至此难以感受到古镇文化的记忆,缺乏心灵的共鸣,也就没有继续旅游的需求,即便是泡温泉,也跟其他地方无异,毫无古镇的气息和味道。

(四)从业人员队伍质量不高

乡村旅游能否成功,关键还在于从业人员的素质,正如马克思指出的那样,人是生产活动中最活跃的因素。乡村旅游从业人员的素质对乡村旅游的发展具有决定性影响[23]。遗憾的是,在开州乡村旅游发展的过程中,人的问题,始终没有得到较好的解决。不论是从业人员的数量还是素质都严重制约着开州乡村旅游的进一步发展壮大。从人员的结构来看,由于开州大量的强壮劳动力外出务工,人才流失严重,剩下的只多是妇女、儿童和老人,而这些人中,受过高中以上教育的不到一半,这直接影响了开州乡村旅游整体服务质量。从经营和管理者的素质来看,开州区300多个乡村旅游的经营和管理人员中,大部分为本科以下学历,本科及以上学历的不到10%,旅游专业出身的更是凤毛麟角,这就导致开州乡村旅游在投资、开发、建设、宣传等方面存在严重的能力短板。

五、乡村振兴背景下开州区乡村旅游发展思路

(一)打造乡村旅游产业链,推动农旅融合

产业链是指从原材料供应到终端产品制造再到产品销售服务的各部门形成的完整链条,能够尽可能地向上游和下游拓展延伸。相应的乡村旅游产业链,则是从乡村旅游产品的原料供应到生产再到销售服务的各部门形成的产业链,它不仅包括乡村旅游企业,还包括与之相关的农产品生产供应、运输等企业(或农户,或农业合作社等)和乡村旅游产品销售、包装、宣传、策划等企业,以及与乡村旅游人员招聘与培训、乡村旅游投融资等环节相关联的企业,等等。从目前开州区的乡村旅游发展来看,基本上没有形成完整的产业链,现有的乡村旅游企业都呈分散式存在,且处于生产环节,缺乏与之配套的企业,导致开州区乡村旅游产业链不完整、层次偏低、附加值少。从附近区县的经验来看,开州乡村旅游要实现突破式发展,首先必须在完整的产业链打造上下功夫,促进农旅的融合发展。在此,可以借鉴忠县柑橘“产加销研学旅”六位一体的乡村旅游模式,加大柑橘种植规模并大力引进深加工企业,对“开州春橙”“开州龙珠茶”等区域特色农产品进行规模化种植、深加工和多元化产品开发,并积极开展采摘体验、游乐观赏、餐饮民俗、研学教育等为主题的乡村旅游项目,形成以“开州春橙”或“开州龙珠茶”为中心的大农业、大工业和大旅游,同时还将农业与交通运输业、互联网、新媒体等行业相结合,使乡村旅游成为缠绕柑橘种植到销售全程的“金腰带”,最终实现开州乡村旅游的完整产业链。

在乡村旅游产业链打造的初期,地方政府处于核心地位。从产业布局与规划、招商引资、技术服务、产品研发、病虫害防护防治、市场环境优化、利益分配等各个方面,都需要地方政府给予资金和政策上的扶持,只有将产业链这株“梧桐树”栽好、养好了,才能吸引更多的“金凤凰”栖息。因此,在乡村旅游产业链建成后,政府职能更多体现在规范市场主体行为、维护市场竞争等方面。

(二)创新乡村旅游品牌,打造开州特色

乡村旅游品牌是乡村旅游产品个性的体现,同时也承载了消费者对某个乡村旅游产品的高度认同。作为全国知名度和美誉度较高的“万州玫瑰香橙”,既体现了该产品与众不同的品质特征,同时也承载了消费者对这种来自三峡库区腹心的柑橘品牌的高度认可。在万州区国家农业公园的建设中,万州玫瑰香橙及其观光体验园占有重要的席位,也是万州及周边居民乡村旅游的重要目的地。对于开州区而言,最具特色的乡村旅游产品,非“刘伯承同志故居(纪念馆)”和“汉丰湖”莫属,这也是开州区“帅乡帅湖开心开州”的定位所在。但是,就这两个旅游产品的品牌建设而言,不管是知名度还是美誉度都还不及周边的白帝城、张飞庙、龙缸、万州大瀑布等。为此,开州区政府应该“聚焦双心”进行“辐射多元”和“产品联姻”。具体来说,第一,“聚焦双心”就是聚焦“刘伯承同志故居(纪念馆)”和“汉丰湖”。这两个乡村旅游的中心,将开州特色的农产品和文化旅游产品融入双中心的旅游开发中。一方面,要进一步发扬光大“刘伯承同志故居(纪念馆)”的“一代军神”红色基因和开州人敢拼敢干的巴楚遗風;另一方面,要利用汉丰湖旅游,集中展示开州特色的端公舞、川东竹琴、开州植物画(开州绣娘)等文化精髓,以及极具开州底蕴的南门红糖、周氏冰薄、现炒豆干、胡安太皮蛋等传统饮食,让游客在乡村旅游过程中感受文化的洗礼和教育,通过游客对开州乡村旅游产品的口耳相传,形成开州特色乡村旅游品牌。第二,“辐射多元”就是要利用好刘伯承同志故居(纪念馆)和汉丰湖的乡村旅游品牌效应,规划以双中心为圆心,向四周辐射的乡村旅游线路,串起开州大山深处的乡村旅游特色景点,重点打造环开州旅游的乡村旅游品牌([,具体线路规划:赵家镇(刘伯承同志故居)———汉丰湖———厚坝镇(水韵厚坝)———温泉镇(温泉古镇)———谭家镇(花仙沟)———满月镇(马扎营、雪宝山)———紫水乡(龙头嘴)—————竹溪镇(十里竹溪)—————赵家镇(刘伯承同志故居)),)],以点带面,促进开州乡村旅游的品牌建设。第三,“产品联姻”,就是要积极走出去,与周边区县著名的乡村旅游产品进行联姻,实现品牌建设的“借力打力”,比如与万州区的万州大瀑布和万州国家农业公园,云阳县的“天下第一缸———云阳龙缸”和张飞庙等,积极协调并牵头打造万州大瀑布(或万州国家农业公园)———开州汉丰湖[及刘伯承同志故居(纪念馆)]、云阳龙缸———开州汉丰湖[及刘伯承同志故居(纪念馆)]、云阳张飞庙———开州汉丰湖[及刘伯承同志故居(纪念馆)]等三峡库区区县间乡村旅游线路,提升开州乡村旅游的知名度和美誉度。

(三)挖掘特色农耕文化,重塑乡愁记忆

如前所述,目前开州区的农耕文化、乡愁记忆有逐渐弱化的倾向,如何挖掘特色、重塑乡愁,让游客“望得见山、看得见水、记得住乡愁”,已经成为开州乡村旅游的重要内容。第一,寻根。开州农耕文化和乡愁记忆的根,可以追溯到巫彭文明时期,其独特的“端公舞”,是当时农耕文明最为重要的文化遗存。虽然其鬼神之说不可信,但作为一种文化,却是今人了解古人、了解历史的重要载体。因此,挖掘“端公舞”,使其活跃于乡村旅游的舞台,不仅有助于展示开州文明,吸引游客,振兴乡村经济,而且更有利于传承文明,守住乡愁记忆。因此,有必要从政府层面出发,寻找“端公舞”传人,并培养接班人,然后以乡村旅游为依托,将“端公舞”推向大众舞台。另外,开州的乡村民间散落的农耕文化因子,如“抬工号子”“石头号子”“打连厢”等,均可以通过挖掘、传承和保护,使其以开州区特色文化旅游产品的形式重新活跃起来。第二,找魂。开州乡村旅游和乡愁记忆的魂,当之无愧的是开州人引以自为豪的“一代军神”——刘伯承元帅。只有抓住了这一乡愁之魂,开州乡村旅游才有了内核。进一步利用好“帅乡”文化,打好“帅乡”牌,必须以刘伯承同志故居(纪念馆)为中心,挖掘区内红色文化(如红军杨柳关战役遗址等),重塑文化自信。积极打造刘伯承同志故居(纪念馆)——杨柳关红军遗址、万州(革命烈士陵园、库里申科烈士墓园)——开州[刘伯承同志故居(纪念馆)]——云阳(红狮镇彭咏梧纪念馆),、以及万州(革命烈士陵园、库里申科烈士墓园)——开州([刘伯承同志故居(纪念馆)))]——达州(红军文化陈列馆与张爱萍故居)等开州乡村红色旅游、三峡乡村红色旅游和川渝乡村红色旅游线路。第三,理脉。打通开州乡村旅游“任督二脉”——“农耕文化”和“乡愁记忆”的,不是简单的产品开发和品牌建设,而是要在寻根、找魂的基础上,加强对乡村淳朴乡风的重塑,坚决抵制不合理消费、攀比消费等不良消费主义思想的侵蚀,使开州乡村充满乡土气息。

(四)培育乡村旅游管理人才,提高服务质量

人才是各个行业发展的关键所在,乡村旅游也不例外。开州区人口外流严重,乡村旅游人才短缺。因此,必须从人才吸引、乡村环境整治、教育培训、政府支持等各个层面出发,不断以完善和优化制度、政策、环境等的不断完善和优化,留住人才、用好人才。第一,人才吸引方面。开州区政府应该在人才落户、就业、就医、子女就入学等方面制定更加优惠的政策,吸引更多的有志之士返乡创业,加入乡村旅游行业。第二,乡村环境整治方面。区政府和各乡村基层政府应加快对农村人居环境的整治,让更多的企业和人才愿意留在农村,发展乡村旅游。第三,教育培训方面。加快对乡村基层干部、农民的教育和培训,让基层干部在村集体旅游资源发掘与保护、产业发展规划等方面有一定的专业能力,让农民在农产品种植、旅游产品生产、非物质文化旅游产品传承,以及农家乐、民宿等乡村旅游服务方面得到意识、技能以及服务能力的提升。第四,政府支持方面。政府需要加大对乡村旅游项目的金融支持,对从事乡村旅游的企业在贷款、融资、项目审批、利益协调等方面加强扶持力度,为企业用人、留人创造发展的空间;而企业方面则需在提高员工待遇、培训学习、发展空间、晋升渠道等方面不断优化和完善来吸引人才,让人才愿意留在开州。

六、总结结语

农旅融合是乡村振兴过程中实现农村社会经济发展、农民增收致富的重要途径。关于如何促进农旅融合发展,各个地区在实践过程中摸索出了多种模式,也取得了不同的效果。开州区在乡村旅游发展过程中,也从自身的区位、资源等优势条件出发,发展了多种乡村旅游模式,对助推农旅融合起到了一定作用。但无论是从整体而言,还是从与周边区县的比较而言,都还存在较多问题。文章中就这些问题进行了分析,并针对性地提出了解决的方案,希望能促进开州区乃至三峡库区乡村旅游的发展,进一步促进农旅融合,助推当地百姓脱贫致富。

参考文献:

[1] 杨旭.开发“乡村旅游”势在必行[J].旅游学刊,1992(2):38-41+61.

[2] 刘伟,丁贤忠,成升魁.以色列乡村旅游发展迅速[J].世界农业,1998(7):3-5.

[3] 刘江.关于乡村旅游可持续发展的思考[J].旅游学刊,1999(1):15-18.

[4] 何景明,李立华.关于“乡村旅游”概念的探讨[J].西南师范大学学报(人文社会科学版),2002(5):125-128.

[5] 郭焕成,韩非.中国乡村旅游发展综述[J].地理科学进展,2010(12):1597-1605.

[6] 夏林根.乡村旅游概论[M].上海:东方出版中心,2007:5-8.

[7] 郑耀星,曾祥辉.福建省乡村智慧旅游发展创新策略研究[J].资源开发与市场,2014(9),30(09):1138-1141.

[8] 陈鹏,宋徽,陈基寒.浅析宿州休闲农业与乡村旅游融合发展策略[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2016(5):39-41.

[9] 欧阳胜.贫困地区农村一二三产业融合发展模式研究——基于武陵山片区的案例分析[J]. 貴州社会科学,2017(10):156-161.

[10] 苏飞,王中华.乡村振兴视域下的中国乡村旅游——发展模式、动力机制与国际经验借鉴[J].世界农业,2020(2):115-119+127.

[11] 杜江,向萍.关于乡村旅游可持续发展的思考[J].旅游学刊,1999(1):3-5.

[12] 崔凤军.实现乡村旅游可持续发展需要正确把握的七个关系[J].中国人口·资源与环境,2006(6):202-206.

[13] 袁亮,何伟军,徐沙沙.乡村振兴背景下宜昌市乡村旅游转型升级的对策研究[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2019(5):29-34.

[14] 李学良,时海燕,宋宜恬,等.基于消费者角度探究影响乡村旅游可持续发展的因素[J].农业经济,2020(4):61-62.

[15] 邓维杰,何海燕,朱淑婷.乡村旅游精准扶贫的困境与对策[J].农村经济,2017(12):44-49.

[16] 姜海涛.乡村旅游精准扶贫的现实困境及破解路径[J].农村经济,2018(2):83-84.

[17] 王瑜,胡尹慧.乡村旅游资源与精准扶贫对接的机制及实现路径研究[J].云南行政学院学报,2020(2):12-16.

[18] 于开红,付宗平,李鑫.深度贫困地区的“两山困境”与乡村振兴[J].农村经济,2018(9):16-21.

[19] 王嫚,何仁勇,刘康.开州:乡村旅游挑起扶贫大梁[EB/OL].(2016-08-03)[2020-06-05] .http://cq.people.com.cn/n2/2016/0803/c36765128776959.html

[20] 重庆开州区农业概况[EB/OL].(2018-12-12)[2020-0601206-12].https://www.sohu.com/a/281360688_537832

[21] 蒋琴,吴学成.乡村旅游品牌建设与社会经济发展研究[J].农业经济,2019(1):58-60.

[22] 王新歌,虞虎,陈田.旅游视角下的地域乡愁文化元素识别及维度构建——以古徽州文化旅游区为例[J].资源科学,2019(12):2237-2247.

[23] 赵飞,姜苗苗,章家恩,等.乡村振兴视域下的乡村民宿发展研究——以增城“万家旅舍”为例[J].中国生态农业学报(中英文),2019(2):218-226.

(责任编辑:张建升)

Abstract:In the process of promoting the development of rural tourism, Kaizhou, a city in the heart of the Three Gorgesreservoir area, practiced diversified development modes, achieving more progress in tourism products and brands, infrastructure, service capability, poverty alleviation, etc. But it also faces problems such as inadequate integration of agricultural and travel, insufficient construction of tourism brands, and the weakening of farming culture, the lack of nostalgia symbol, the low quality of employees and so on. In view of these problems, this paper puts forward some measures, such as focusing on extending the tourism industry chain, promoting the integration of agricultural and tourism; innovating rural tourism brands and creating special products of rural tourism; mining distinctive cultural symbols and reshaping nostalgic memories; cultivating rural tourism management talents and improving service quality, etc.. These measures perhaps have a certain reference for breaking the dilemma of rural tourism development of Kaizhou, so as to contribute to the rural revitalization and targeted poverty alleviation of Kaizhou and the Three Gorges Reservoir Area.

Keywords:rural revitalization; integration of farming and tourism; rural tourism; targeted poverty alleviation; development path