挖掘单元文本奥秘,架构单元习作序列

周炤莹

习作是对阅读教学的检验,课程标准对于中段习作的定位:学生要留心观察周围的事物,乐于书面表达。但在实际教学工作中会发现,四年级孩子的语言积累有限,表达不够规范,同时还存在因为缺乏观察、思考导致在习作中展开的想象容易与现实场景脱节,使得习作陷入开篇无语的尴尬境地。

那么如何把常规单元作文落到实处,并在日常的教学活动中帮助孩子丰富语言,形成规范的书面用语,初步学会谋篇布局,一直是笔者所探寻的。下面以统编版四下一单元习作《我的乐园》指导为例,谈谈笔者之拙见。

一、单元整体研读,架构读写序列

本单元的习作安排了“我的乐园”这一习作内容,要求写最喜爱的某个地方,表达出自己的感受,旨在引导孩子从日常生活中发现乐趣,表达出自己的快乐感受。基于地域特色,我们的孩子都有乡村生活经历,因此,从内容看,“乡村生活”的角度无疑是孩子们所熟悉的,素材也可以信手拈来,只需调动他们的生活积累。于是习作指导难点定位在“场景描写”和“人物活动”两个方面。如何有效突破这两个点,应分析整个单元的内容,统筹安排。本单元的四篇课文都是以乡村生活为场景,并在场景中融入了人的活动。这些范文对学生习作有很多可以借鉴模仿之处。因此,在课前对教材要有深入钻研,充分挖掘每一篇文章的语言训练点,以点带面,突破习作难点,使得“我的乐园”抒写真正情动辞发,成为记录童年印记的美好篇章。

1.关注“双线”,加强整合

本单元以“乡村生活”为主题,编排了《古诗词三首》《乡下人家》《天窗》《三月桃花水》。这四篇课文编排在一起,从不同的角度展现乡村生活的多彩,让人感受乡村生活的淳朴、独特、美好。单元的语文要素“抓住关键词句,初步体会课文表达的思想感情”则提示了孩子阅读课文体会情感的方法。

这些选文中既有典型的乡村场景描写,语言生动形象,富有画面感,又有直接抒发作者情感的语句。教学中除了引导孩子关注特色景物形成画面之外,还要通过诵读体悟,勾连生活达成共情,关注作者通过哪些重点词句或画面来表达对乡村美景的赞美,体验直接抒发和寓情于景都能很好地表达作者的情感,为后续的表达做好铺垫。

2.统筹安排,强化运用

挖掘单元文本的特色资源,精准定位语言实践训练点,助力单元习作,搭建支架,形成梯度。纵观整个单元组,教学应以“乡村主场”为突破口,根据课文特色将整个单元的教学资源进行统筹安排:《古诗词三首》侧重于场景描摹训练,《乡下人家》侧重谋篇布局,《天窗》挖掘童心主题,《三月桃花水》则引导关注语言形式。

3.紧扣目标,形成序列

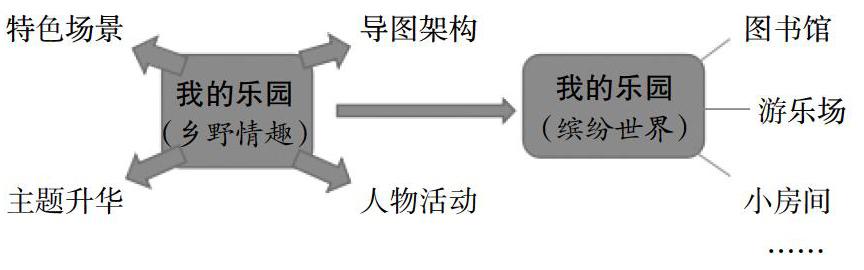

为有效达成一单元习作“写好场景”“表达快乐”这一目标,可以将此次习作分两步走,以“乡村主场”带动 “乐园世界”,以片段突破走向篇章建构,形成一个序列。从片段的描摹,到主题与场景的契合,到篇章的布局,再到语言形式都需要进行训练。我将大目标进行分解,渗透在阅读教学中,形成读写序列,最后表达目标的达成就会变得水到渠成。

二、点面纵横结合,读写分层迁移

本单元的四篇文章在表达上各有特色,如何围绕单元习作在阅读教学中挖掘语言训练点,搭建习作的支架,将指导落到实处?笔者在阅读教学中针对不同的文本特色进行定位,从片段的训练到习作框架的构建,从主题的升华再到语言形式的指导,都进行了有效的铺设,使得孩子的表达水到渠成。

1.关注场景,构建画面

在教学《古诗词三首》时,教师要充分利用古诗词充满画面感的语言意境,让孩子品悟语言,走进画面,想象描摹,让一个个充满乡村气息的生活场景具有画面感,通过片段训练的推进,分 A、B、C慢镜头三步走,从静态到动态,再到动静结合,为后续的“特色场景”做好有效的铺设。

A静态镜头描摹——

《四时田园杂兴》,短短二十八字,融入了八种景物:梅子、杏子、麦花、菜花、太阳、篱笆、蜻蜓和蝴蝶,并赋予这些景物形与色,极具乡村田园特色,并妙趣横生。教学中,抓住“梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀”这一静态场景,图文结合,调动孩子的生活经验,让孩子在充分说、充分想象的基础上,抓住“有花有果,有香有色”的初夏特色场景,并紧扣诗中的“金黄”“肥”“雪白”“稀”等词语,从“色彩、味道”的角度展开描摹,形成静态生活场景。

B动态镜头描摹——

《宿新市徐公店》中“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”是孩子们最感兴趣的一个动态场景,一个“走”,一个“追”,將孩子活泼可爱的情态展现得淋漓尽致。在课堂中教师要努力创设情景,并通过角色带入,让孩子想象,此刻你就是这个追蝶的孩童,你会如何走,如何追?让孩子调动感官充分展开思考,一时间“走”和“追”有了更为丰富的内涵,一幅动态的孩童逐蝶图就跃然纸上了。

C组合镜头描摹——

《清平乐·村居》中既有“茅檐低小”的乡村野趣,又有“小儿亡赖”的乡野情态,最适合做组合镜头的描摹。在课堂中教师要让孩子抓住一个“卧”展开动态描摹,再配以“茅檐”“溪上青草”的静态画面,通过语言的描绘,使画面渐次丰满,乡村的恬静安然和孩童的自在悠闲便呈现出来了。有动有静,相得益彰。

三组镜头的描摹既立足阅读本身,又结合孩子自身的生活体验,对于孩子来说难度并不大,情趣却不少,同时为孩子后续成篇突破了关键的点。

2.导图架构,疏通文思

对于四年级的孩子来说,篇章的意识不是很强,需要教师借助经典范例进行有效的指导,这样才会有结构和篇章意识。第2篇课文《乡下人家》中作者按照门前屋后的空间顺序和春、夏、秋,早上、傍晚、夜晚的顺序表达,在教学中,教师可以借助思维导图,帮助孩子们梳理文章的内容和表达方式,在阅读与思维中获得篇章的整体架构。

以此为范本,在课堂教学中,可以通过课前学习单,将单元习作内容及要求“前置”,让孩子们绘制《乡村乐园》思维导图——同学们,乡下人家所描绘的场景相信你们也很熟悉,因为这儿是我们成长的乐园。我们这个单元的作文就是要同学们写《我的乐园》,相信很多同学已经迫不及待地想将自己的快乐基地与大家共享了。让我们学着《乡下人家》的构思方式,给你的乡村快乐基地进行构思,形成思维导图,可以是线性模式,可以是聚敛模式,也可以是辐射模式或者综合模式。

3.发挥想象,放飞童心

孩子对于乡村生活的场景是熟悉的,对于乡村的情态也是深有感触的。如何让孩子抓住乡村情趣?如何深入地激起孩子对乡村生活的表达需求?笔者借助《天窗》一文的教学进行引导。

《天窗》是乡下孩子在特定的场景中的一种生活情态的描摹。爱玩是孩子的天性,当孩子们在被大人“逼迫”时,“天窗”也就成了孩子们唯一的慰藉,因为透过“天窗”,孩子们发挥想象从“无”中看到了“有”,从“虚”中看到了“实”,这是孩子们对外面世界的探知,往往更贴近孩子的生活,更贴近孩子的认知,因此在孩子们学习的过程中,也会变得更为真实、更为阔达。在课堂学习中,教师让孩子们透过“玻璃”看世界,看到了什么,听到了什么,又想到了什么?让孩子运用“看到+联想”的方式,发挥想象,放飞童心。

4.迁移运用,提升语言

《三月桃花水》是一篇略读课文,刘湛秋通过生动形象的比喻、拟人和诗化的语言赞美了春水,让它变得“有声”又“有色”,简短明快的语言使得春景清新雅致,却韵味无穷。在课堂教学中,教师可以紧紧抓住“如何在比喻、拟人的修辞中揉入作者浓郁的喜悦之情,表达作者的喜爱之情”这一教学点,在引导孩子充分体悟文本语言特色之后,抓住两个“……”让孩子从“声音”和“形态”两個方面发挥想象:

听,三月桃花水,是春天的竖琴……

看,三月桃花水是春天的明镜,它看见……

三、1+1模式推进,以点带面固化

一般来讲我们一个单元的教学时间安排2周,有足够的时间为习作铺设。本单元笔者以“乡野情趣”带动“我的乐园”,1+1模式以点带面,让孩子从模仿走向运用,从“乡村”走向“世界”,打开思维,创造了独立表达的空间。

1.内容拓展1+1

从“乡野情趣”走向“缤纷世界”——

孩子因为有了前面的A、B、C三组镜头的铺设,对于乡村场景和活动的描写并非难事,所以《乡下人家》一文结束后,对文章的布局就有了一种意识,紧接着就让孩子绘制属于自己的乡村乐园思维导图,让孩子写一写自己的乡村乐园。一篇充满情趣的乡野画卷便展现在眼前,既有范成大“梅子金黄杏子肥”的乡野气息,又有“小儿无赖”的情态。在此基础上推进“我的乐园——缤纷世界”孩子就会给你意想不到的惊喜。

2.语言整合1+1

从“直接抒情”走向“寓情于景”——

随着《天窗》《三月桃花水》的推进,我在主题和语言形式上作了要求,抛出交流平台的话题“表达作者思想感情的句子”,引导孩子关注表达情感的方式。直接抒发内心的情感对孩子来讲信手拈来,但是寓情于景这种含蓄的抒情方式却不易察觉,引导他们关注场景的描写能更好地让情有所依。此刻再推出《我的乐园——缤纷世界》,孩子们的表达就变得不再平淡,情与景有了交融,画面也有了温情,习作原来就是这么简单。

3.细化评改1+1

从“辅助习作”走向“自能习作”——

第一篇《乡村乐园》习作评改要扎实推进,不能蜻蜓点水,更不能随性而为。习作评改的目的是为了让孩子在习作之后,对标习作要求,并在评改的过程中提升语文能力。因此在习作后,应给予学生评改的量化表。

有了这样一张量化表,孩子在写《我的缤纷乐园》时就能有章可循,有据可依,从老师手把手辅助的状态走向自能的习作。

综上所述,教师在课前对整个单元的内容进行深入的钻研,结合单元习作内容及要求,充分挖掘教材中的训练要素,并对整个单元的教学内容进行整合、架构,形成有针对性的习作序列,通过读写结合的方式,在发展思维的同时,对培养孩子的表达能力,提升语文素养很有裨益,最后孩子步入表达时就不会尴尬。

编辑 李建军