翟永明:人人都是表演家

陈娟

2020年11月6日,翟永明在北京接受本刊专访。(本刊记者 侯欣颖 / 摄)。

1955年生于四川成都,诗人、摄影师。1981年开始发表诗作,1985年以组诗《女人》震撼文坛。著有诗集、诗文集《女人》《毕竟流行去》等。1998年在成都开设“白夜”酒吧,策划举办了一系列文学、艺术及民间影像活动。近些年涉足摄影,目前,“时间剧场:翟永明文学与摄影展”正在上海明珠美术馆展出。

1990年,美国纽约苏荷一家书店,翟永明第一次遇到了“弗里达·卡洛”。门口的书摊上,有一本关于这位墨西哥女画家的画册,里面有许多自画像,画上的女人眉毛连在一起,像展翅飞翔的海鸥,唇上还有一圈浅浅的毛。她一下子就被迷住了,毫不犹豫买下画册,整个夏天都在翻,看不懂西班牙语,就连蒙带猜,了解弗里达的画作、生活和支离破碎的人生。

“我发现,这是我一直想要看到的女性艺术,以及我从未见过的、独特而又震撼我心灵的艺术形式。最重要的是:我在其中,发现了自己的影子。”翟永明说,弗里达和她一样喜欢民族风格的盛装,美得轰轰烈烈,更重要的是弗里达的精神和意志——靠着一个残破的身体,把自己活成了一个有声有色的艺术家。回国后,翟永明多次撰写文章和诗介绍弗里达。

3年前,为了参加一个手机摄影比赛,翟永明临时起意,把朋友化装成弗里达的样子,拍摄了一组照片,致敬弗里达,引起摄影圈关注。日前,《向弗里达致敬》系列中部分作品正在上海明珠美术馆展出。这次展览的名字叫“时间剧场:翟永明文学与摄影展”,将翟永明的摄影作品、手稿、著作、社会活动影像资料等一一展出,回顾她从成都出发的人生和艺术之旅。

“在今天,我们的生活已经变成了一个大的表演空间。不管我们是否愿意,人人都在各个社交频道上表演。我们的创作、生活、身体、面孔,无一不在互联网上留下痕迹。”翟永明对《环球人物》记者说, “时间剧场”就是将纵向的时间变成了空间,把个人的点变成了时间的线:最终贯穿、编织、呈现出了一个新的观看方式。

这种新的观看方式,也呈现了一个新的翟永明。

一张前卫的作家照

翟永明是一个敏感的被拍者。拍照时,记者一直和她聊天,分散她的注意力,但镜头一对准她,她的脸上就多出一丝不自然,就像有人形容的那样,“像一只鹿,安静,又警觉”。

“我不喜欢被拍,喜欢拍别人。”直到镜头收起,翟永明才松了一口气。

翟永明与摄影结缘于少年时代。当时,她读初中,住在成都一个大杂院里,院里有位叔叔,热爱摄影,经常给孩子们拍照。一到周末,叔叔就领着院里四五个孩子,到人民公园或望江公园拍照。因为胶卷珍贵,每拍一张照片,都要摆布很久,看光线、选位置、设计造型、构图,“咔嚓”一声结束,就再不容改了。在翟永明的记忆里,叔叔有一手绝活,他时不时会掏出各色纱巾,罩在镜头前,拍出的照片有一种朦胧美。

“现在看那时的照片,发现每张照片都咧着相同的口型,嘴角上提,微笑着。旁边也都一定有一盆梅花或菊花,我们或手扶梅枝,或轻拈菊花,作沉醉状。”翟永明说。后来,她陆陆续续拍了不少 “摆拍”照,有务农的、有扛枪的,拍得多了,她渐渐熟悉了摄影,对这门艺术有了好奇心。

1980年,翟永明大学毕业,到西南技术物理研究所工作。工作之余,她开始写诗。那一时期,她认识了成都摄影圈的大佬高原和吕玲珑。两人风格迥异:高原仙风道骨,是独行侠,爱拍人物;吕玲珑是彪形大汉,常和年轻人“混”在一起,爱拍自然。吕玲珑家在南门,摄影圈的人总去那里聚会。翟永明住得不远,就常常跑去,听一帮人讨论艺术、摄影和诗歌,还经常参加他们的艺术展。她记得有一次,在锦江宾馆旁边的大街上,一条绳子拉在树上,照片就挂在绳子上,树下则堆放着一些青年作家的油画。

吕玲珑和高原拍照,与翟永明之前见到的摄影师不一样。他们拍人物,基本不摆拍。1983年的一天,高原拿着照相机去研究所找翟永明,她刚走出大门,高原“咔嚓”一声,按下快门。照片中,她由于畏光而皱起眉头。

1986年,她在安徽《诗歌报》上发表组诗《女人》和文章《黑夜的意识》,提供的作者照正是这张。当时,诗和文章都引起轰动,照片也因风格前卫,引发争议,说“不符合主流审美,太丑了”。

“我不以为然。我觉得高原拍的,才是‘作家的照片。当时现代主义启蒙运动刚兴起,一种新的美学特征刚显现。众人不知,主流摄影那一套审美,对我,已是曾经沧海了。”翟永明说,那张“吓人”的照片,展现的是自己真实的状态,“现实生活中,我内心七拱八翘,在工作和写作之间纠结,有些茫然,不知光明何在。让我笑,我都笑不出来”。

上世纪80年代,肖全拍摄的翟永明。

《向弗里达致敬》系列之一,诗人汤巧巧扮演弗里達。

后来,《女人》组诗被认为是中国“女性诗歌”的发轫之作和代表作品,“用激烈的自白,向世人昭示了一个孤独、神秘、黑暗而又充满激情的女性世界”,有人说。紧随她之后,唐亚平、陆忆敏、伊蕾等对女性意识做出进一步的表达和挖掘,掀起上世纪80年代女性诗歌的高潮。

这一年,翟永明成名,从研究所辞职,成为自由撰稿人。

随手拍,另一种文学表达

“那些与摄影家交往的经历,被拍的经历,多多少少影响了我之后的创作。”翟永明说。自那时起,她就爱上了摄影。但直到2006年,朋友将淘汰的一台单反数码相机送给她,她才有意识地开始摄影创作。那一年,她去了一次新疆,去了一次墨西哥,用相机四处抓拍,捕捉到很多心动的瞬间。

在这次展览上,有一张红裙子女孩的照片,就是她在新疆喀什偶然拍到的。当时,她路过一个小村庄,看到一个女孩蹲在路边玩,女孩的眉毛引起了她的注意,“画得跟弗里达一模一样,两根眉毛连在一起,我当时就震惊了。”她举起相机,连拍了好几张,最后选了其中一张,并入《向弗里达致敬》系列。

翟永明去墨西哥算是一次“朝圣”。她去了著名的“蓝房子”,弗里达出生并度过一生的地方。她还买回一件T恤和一件手工传统工艺品,上面都有她最喜欢的画作《两个弗里达》。画上,右边的女人穿着墨西哥传统服装,是被丈夫爱着的弗里达;左边的女人穿着维多利亚服装,是被抛弃的弗里达,“表达她的双重人格和矛盾心理”。

2017年,翟永明拍摄致敬弗里达系列时,手工艺品成了道具。她找来诗人好友曲春华做模特,给她画上弗里达最著名的眉毛,穿上墨西哥传统服装,在自家阳台上用手机拍下几张照片。最后,她拿起单反,对着镜子,拍了一张自己和曲春华在同一画面中的照片,重新演绎了“两个弗里达”。

第二年的冬天,翟永明找到一个朋友的工作室,再次拍摄“弗里达”。那是一个废弃的庭院,当天雾气弥漫,院墙上爬满了枯萎的刺藤,墙外是树丛,残枝败叶,“有一种废墟的感觉”。这一次,另一位好友汤巧巧扮演弗里达,她站在树丛里厚厚的枯叶上,站在长满绿菌的墙前,站在刺藤的怀抱里,一一被翟永明拍了下来。

第二天,诗人蓝蓝打来电话,说自己做了一个奇怪的梦。在梦里,翟永明在墨西哥,戴着红头巾,站在一片稻田中。“我当时觉得很神奇”,翟永明回忆说,后来她写了一首诗——弗里达系列作品的配诗《致蓝蓝:神奇的梦引起反响》:“……两个弗里达 三个弗里达/紧蹙的眉毛连成飞鸟/熙熙攘攘 排空而来……她们站在犀利目光深耕过的梦境里/站在生死两个镜头的互相对视中/念道:我们都是弗里达……”

“为什么说我们都是弗里达?我想表达的是,女性身上都有一种弗里达的特质,自强、坚强,弗里达说过:‘我不画梦,我画我自己的现实。”翟永明说,她的摄影是自己对世界的疑问和思考。

与专业摄影师不同,翟永明的拍摄随意而散漫。她常常将镜头对准身边的朋友,捕捉他们不被注意的瞬间。“这些时刻,往往是他们最松弛、最本真的时刻,我通过镜头一直看向他们的隐秘内心。” 用抓拍的方式,她记录下很多朋友的瞬间,如欧阳江河、芒克、西川、韩东、何多苓、肖全等。在这次展览中,还展出了她著名的摄影长卷《亲密的人中间》。

翟永明喜欢将镜头对准身边的人,上图左为摄影师肖全,右为诗人尹丽川。下图为诗人韩东。

“亲密的人中间”,取自韩东诗歌里的一句。2018年11月,双个展“韩东毛焰”在南京四方美术馆举办。一个诗人,一个画家,开幕那天,艺术圈、文学圈来了不少人,大家都相熟。作为参观者的翟永明,随手用手机拍下了这些“亲密的人”。后来,她在手机上翻照片,突然想到了《韩熙载夜宴图》,于是就选了35张照片,将之冲洗,按照布展、开幕、晚宴的顺序,拼贴、装裱在一个带宣纸效果的相纸长卷上。长卷长约6米,中间有她自己手写的一些文字、诗句。

“这样一来,整组照片的内在逻辑就被串起来了,一个个瞬间成了流动的长河。”翟永明认为,这种 “随手拍”式的游戏之作,也是关于当下时代的真实记忆和私人叙事,“这是另一种文学表达,也许可以视作‘文人摄影”。

在艺术中拓展诗的边界

翟永明话不多,声音也不大,总给人一种疏离感,一如她诗中所写,“我一向有着不同寻常的平静”。

“我现在变了许多,搁从前,在年轻时,我是不会坐在这里接受采访的。”翟永明说。年轻时,与她初相识的人,对她的第一印象大多是“神秘、美丽、羞涩,以及淡淡的一点忧伤”,“说话声音小,说完一句话便露出一个羞涩的微笑”。

更多的人认识她,是通过肖全的照片和画家何多苓的画。在肖全的照片里,她眼神忧郁,看上去心事重重;在何多苓的画布上,她惊惶又迷人。

现在的翟永明,依然有些羞涩,但能感觉到她在尽力去交流,去诉说。改变她的,很大程度上源于白夜酒吧。

1998年的冬天,翟永明路过离家很近的玉林西路,看到一家未开门的服装店门上贴着一张招租广告。她大约只考虑了一分钟,就从卷帘门上揭下了这则广告。那段日子,她一直思前想后,想找一个不用上班、又能养活自己的事。一个灵感告诉她:把这家服装店盘下来,开成一家书店酒吧。后来,酒吧开张,取名“白夜”,源自陀思妥耶夫斯基的同名小说,以及她钟爱的电影《白夜逃亡》。

翟永明开酒吧的初衷是为了生计,但“生计”并没迫使她妥协、迎合市场,她坚持将白夜开成一个文化型酒吧。她办诗歌朗诵、放纪录片、做新书发布,还办画展、影展。22年过去,在她和她的白夜周围,音乐人、电影人、艺术家、诗人,以及慕名而来的文艺爱好者,形成了一个庞大的文化部落,白夜成了成都著名的文化地标。

白夜,也悄悄地改变了翟永明的性情。她在那里迎来送往,和朋友聊天,偶尔客串主持人,有时趁着酒兴还会跳上一段舞。“因为白夜,我有过那么多的朋友,认识和不认识的;因为白夜,我有了更多更丰富的人生经历,想要和不想要的;因为白夜,我开拓和延伸了我的写作,熟悉和陌生的;因为白夜,我活成了另一个人。”

近些年,翟永明辗转于北京和成都两个城市,像候鸟一样。但无论在哪里,她都随意地吸收着其他艺术领域的营养元素。音乐、戏剧、现代舞, “用它们来突破诗歌本身的界限,探索诗歌更广阔的空间”。

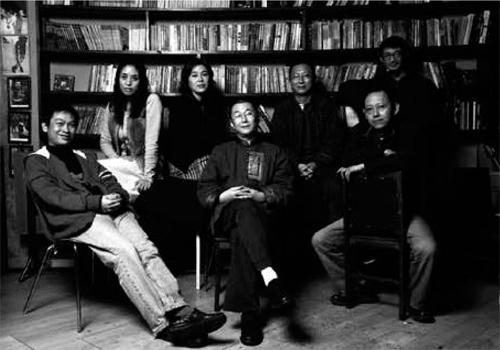

翟永明(左二)和她的朋友们在白夜酒吧。

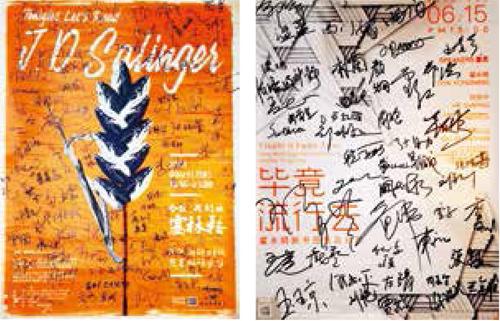

白夜酒吧成了成都著名的文化地标,图为在白夜举办的文化活动签名海报。

就在上个月,翟永明和现代舞团“陶身体剧场”进行了一场诗歌与舞蹈的完美表演。她专门为陶冶的舞蹈《12时》创作了诗歌《关于云的12节诗》,在秦皇岛阿那亚海边,从日出到日暮的12小时里,12位舞者、12段独舞,不断循环登台。每节诗歌均由翟永明朗诵,舞至最后一段,舞者缓缓下台,留下一个空荡荡的舞台,但诗歌还在继续,“无穷的动作,当生当灭,无穷的光影,如水如烟……”

如今,很难用一个身份去定义翟永明,诗人、摄影师、先锋艺术家,抑或是跨界创作者?她自己倒不在意,“我很随性,不介意有各种各样的身份。但最重要的一点,我绝不会放弃诗人的身份。”翟永明说,她做各种跨界,摄影、戏剧、舞蹈還是其他,都与诗歌、诗意有关,“诗人是一种气质,这个气质是跟随你一辈子的”。

翟永明

1955年生于四川成都,诗人、摄影师。1981年开始发表诗作,1985年以组诗《女人》震撼文坛。著有诗集、诗文集《女人》《毕竟流行去》等。1998年在成都开设“白夜”酒吧,策划举办了一系列文学、艺术及民间影像活动。近些年涉足摄影,目前,“时间剧场:翟永明文学与摄影展”正在上海明珠美术馆展出。