全球价值链下中国制造业镜像与突围路径研究*

张兴祥 庄雅娟 黄明亮

内容提要全球价值链分工是当今国际分工的突出表现,也是各国展开竞争与合作的重要形式。本文从三个维度考察了全球价值链下中国制造业的镜像,采用Koopman指数的测算方法和R语言对WIOD数据作了测算,刻画了21世纪以来中国参与全球价值链与国际分工的动态变化,并选择具有代表性的“金砖四国”进行比较。总体上看,中国的GVC参与指数较高,而GVC地位指数明显偏低,在“金砖四国”中处于中间水平。中国能否摆脱被“锁定”在全球价值链中低端的现状,关键取决于中国在技术创新上能否实现突破。基于“双循环”新发展格局,中国须从多方面入手,针对传统制造技术和前沿技术采取不同的创新战略,巩固在全球产业链和供应链的地位,努力向全球价值链中高端转移,这是中国提升综合国力,保障国家安全,建设世界强国的必由之路。

关键词全球价值链双循环制造业技术创新

〔中图分类号〕F062.4;F114.1〔文献标识码〕A〔文章编号〕0447-662X(2020)11-0072-11

一、引言

随着经济全球化的发展,世界各国之间的联系日益紧密,而全球价值链(Global Value Chains,GVC)逐渐成为各国参与国际分工、融入世界市场的重要平台。积极融入全球价值链更是许多后发国家学习先进发达国家的技术和管理方式进而促进国家发展的有效途径,甚至成为了一些贫困地区实现脱贫的关键。但与此同时,全球价值链联结的纵深发展也使各国之间的竞争日益激烈,国家间对价值链高端主导权的竞争成为当前世界市场的主要竞争形式。发达国家或地区对全球价值链的强大控制力和国际分工的不平等局面不可避免地使一些国家,尤其是发展中国家出现了全球价值链遭“虏获”现象,被“锁定”在价值链低端,只能在生产贸易中获取较低的附加值,最终阻碍了这些国家的产业升级。

改革开放40年来,中国利用低成本劳动力的比较优势发展加工贸易,成功嵌入全球价值链并实现经济的高速发展,但这种“低端嵌入”方式也埋下一定的隐患,使中国制造业面临着全球价值链低端封锁的威胁。同时,随着“人口红利”的消失,“低端嵌入”所带来的经济发展也难以为继,加之目前国际产业分工格局正在重塑,英、美、德、法、日等发达国家正在推动“再工业化”和“制造业回归”,中国制造业面临发达国家高端回流和发展中国家中低端分流的“双向挤压”。①因此,加快技术创新,打造具有国际竞争力、引领世界发展的制造业迫在眉睫。中国的当务之急是瞄准全球价值链的中高端,以创新驱动加快推动制造业的转型升级。

* 基金项目:福建省社会科学规划项目“‘低技术陷阱视角下中国制造业研发与培训的策略互补性问题研究”(FJ2017B104);国家社会科学基金特别委托项目“‘中国梦的系统结构、操作层面及国际比较研究”(13@ZH020)

① 郧彦辉:《进一步降低我国制造业成本的对策建议》,《中国经济时报》2016年9月30日。

2017年,党的十九大进一步指出,要积极培育新增长點,形成新动能,“促进我国产业迈向全球价值链中高端”。同时,在“一带一路”背景下,全球价值链也是连接中国与沿线国家、促进国际间产能合作的有效平台,把握好全球价值链的定位成为新时代促进国家发展、提升中国国际分工地位的重要手段,相应地,加深对全球价值链与国际分工的相关认识是实践的第一步。

2020年,受新冠肺炎疫情冲击,世界经济下行压力加大,全球产业链、供应链和价值链均面临重构。2020年5月14日,习近平总书记在中共中央政治局常委会上首次提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”,随后又在全国政协经济界委员联组讨论时再次强调,逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势。党的十九届五中全会提出,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。应立足于“双循环”新发展格局,既要以国内需求为导向开辟新价值链,又要加快培育发展新动能。

二、全球价值链与国际分工模式下的中国镜像

国际分工指世界上各国(地区)之间的劳动分工,它是社会生产力发展到一定阶段、超越国界、向国际化发展的结果。迄今为止,国际分工已经历了四个阶段:第一阶段(18世纪60年代至19世纪末),以英国为主导的国际分工体系;第二阶段(19世纪末至二战前),国际分工体系的调整阶段;第三阶段(二战后至20世纪70年代中期),以美国为主导的国际分工体系;第四阶段(20世纪70年代中期至今),发达国家多极主导的国际分工体系。不管哪个阶段,国际分工体系都由世界上实力最雄厚的国家主导。另一方面,随着经济全球化的发展,国际分工日益细化,不论是在广度上抑或是在深度上都得到了进一步提高,而新时代国际分工的突出特点可以说是基于全球价值链的分工。对此,本文将从区域、产业和产品三个维度出发,具体分析基于全球价值链的国际分工模式,并考察上述三个维度中的中国镜像。

1.现代世界体系、区域角色与全球价值链分工

按照“新马克思主义”学者沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)的“世界体系理论”,资本主义作为一个世界性的体系,由“中心—半边缘—边缘”三个部分联结而成。②[美]伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》第1卷,罗荣渠等译,高等教育出版社,1998年,第95、194页。在现代世界体系中,这三个部分充当不同的经济角色:中心区往往是一些经济发达的国家,它们具有强大的控制力,不仅通过不平等的分工关系控制了有利的贸易通道,而且可以利用边缘地带提供的原材料和廉价劳动力生产高附加值产品,从而始终在世界市场中占据垄断地位,拥有高端产业;边缘区是一些经济欠发达的国家,没有强有力的国家机器,只能为世界体系提供廉价的劳动力、原材料和初级产品(主要是农产品、矿产品和劳动密集型产品),在全球价值链中处于最低端;半边缘区介于前二者之间,这些国家既受中心区国家控制,又可部分地控制边缘区国家,在现代世界体系中地位比较独特,既可上升为中心区国家,也可能下降为边缘区国家。三种不同的角色由国际劳动分工决定,并因此发展出不同的阶级,使用不同的劳动控制方式,它们从世界经济体系的运转中获利也不平等。②这种不平等的国际分工导致两种结果:一是剩余价值在中心的积累增强了中心区的竞争优势,使他们进一步生产更稀缺的产品,中心区主要从事研发、设计和品牌营销,而在边缘区、半边缘区进行生产,中心区获取大部分利润,即剩余价值。促进剩余价值由边缘向中心转移;二是剩余价值的转移保证中心区的国家机器相对强大和边缘区的国家机器相对弱小,这既能迫使边缘区接受不平等的专业化分工,又能使中心区应对来自边缘区的可能性不满和挑战。简言之,中心区与半边缘区、边缘区的国际分工是建立在不平等交换基础上的,并因此塑造了现代世界体系的两极化和等级化,这些分化也充分体现于全球价值链分工上,区域的国际分工与全球价值链分工是一枚硬币的两面。

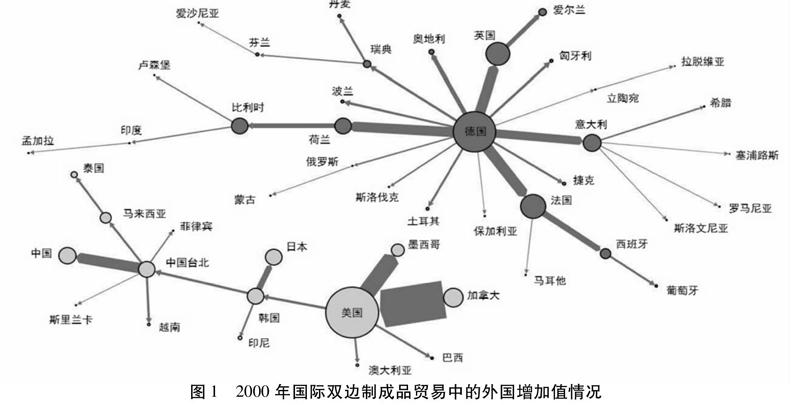

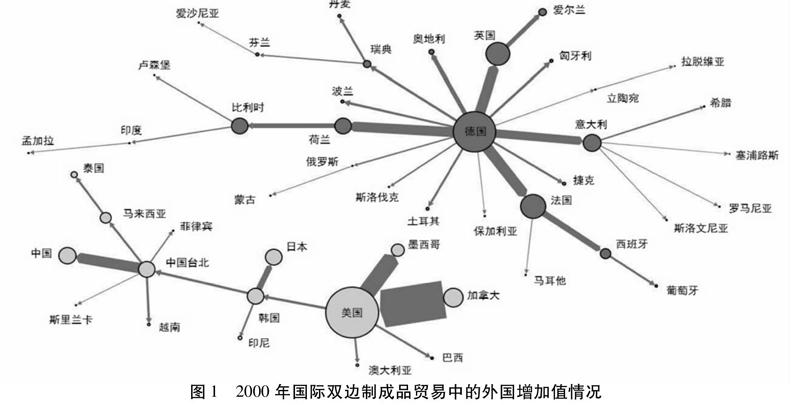

自从融入世界经济体系后,得益于“人口红利”,中国获得了长达30多年的高速经济发展,逐渐由边缘区国家上升为半边缘区国家。特别是21世纪以来,全球价值链网络发生急剧变化,各国之间的联系度不断加强。中国在全球价值链中的地位也发生了相应的变化。《2017全球价值链发展报告》显示,2000年美国作为亚太地区的中心区,与加拿大、墨西哥、巴西和澳大利亚联系紧密,同时还存在通过韩国与日本相联的价值链以及通过韩国和中国台湾与中国大陆相联的价值链。韩国和中国台湾成为亚太地区的半边缘区,与东南亚各国相联,如图1所示。

2001年,中国加入WTO,低成本劳动力的比较优势使中国在国际分工中如鱼得水。到2005年,利用劳动密集型产业敲开世界市场大门的中国已成为东亚和东南亚的核心,与日本、韩国和中国台湾紧密相联。D.Christophe, Bo Meng and Zhi Wang, “Recent Trends in Global Trade and Global Value Chains,” Global Value Chain Development Report 2017, Washington D.C.: Word Bank Publications, 2017, p.51.这一趋势在2015年得到进一步增强,中国与美国、德国呈三足鼎立之勢,如图2。

不过,以加工贸易融入全球价值链的方式虽然成就了中国经济的快速增长,促使中国从边缘区逐渐向半边缘区迈进,但这样的产业嵌入方式也容易导致“路径依赖”,“路径依赖”是指变革过程中,不彻底的路径选择有自我强化的惯性作用。技术发展或制度变迁会受到其初始选择的影响和制约,人们一旦确定了某种选择,就会对这种选择产生依赖性,这种选择本身也具有发展的惯性,具有自我加强的放大效应,从而不断强化这种初始选择。成为中国进一步实现全球价值链攀升的阻碍。较长时期以来,中国制造业一直集中于低附加值产品的生产贸易,直接影响中国在现代世界经济体系中的角色和地位。随着“人口红利”的消失,长期依赖劳动力低成本的优势已被削弱,缺乏核心技术有可能导致中国逐渐丧失在国际分工中的竞争力。国家经济乃至综合国力的提升,亟需持续有效的推动力,为此,我们必须致力于构建新的动能,才能实现新旧动能转换,刘凤良:《全球技术进步放缓下中国新动力的构建》,中国宏观经济论坛,2016年9月17日;杨光:《全球技术进步放缓下中国新动力的构建(综述)》,《中国财经报》2016年9月20日。改变中国在国际分工体系中的弱势地位,提高在全球价值链中的位次,确保中国经济在平稳健康的轨道上运行。而技术创新无疑是先导性的,它将决定21世纪中叶中国能否由半边缘区国家升级为中心区国家。当然,围绕技术创新的一系列制度安排(如知识产权制度)、人才培养机制、社会化服务体系以及政策支持体系等,也是至关重要的。

2.产业类型、产业转移与全球价值链分工

上文从区域空间分化的角度揭示了全球价值链的分工与国际分工,接下来我们将从产业分类角度进行考察。一般说来,产业类型取决于劳动力、资本和技术的密集程度,OECD的技术密集度分类主要以直接研发强度(包括R&D经费与产值比、R&D经费与增加值比两个指标)为依据,这一分类结果与附加值直接对应:劳动密集型属于低技术,附加值最低;资本密集型属于中技术,附加值居于中游水平;资源密集型介于前二者之间,属于中低技术,附加值居于中下游水平;技术密集型属于中高技术或高技术,附加值居于中高水平;知识密集型属高技术,附加值最高。因此,一个国家要摆脱“低技术—低附加值”陷阱,必须从技术上寻求突破,重视专利技术的应用及普及推广,加大对技术人员的教育与培训力度,加强专利保护等等,必须多头并举,才能有效地促进产业优化升级。

从宏观层面来说,产业优化升级就是当资本相对于劳动力和其他资源禀赋更加充裕时,国家逐次在资本、技术及知识密集型产业中发展比较优势。朱利亚尼(Elisa Giuliani)等将产业升级定义为在全球价值链体系中产业区依靠创新而获得价值增值水平的提高。E.Giuliani, C.Pietrobelli and R.Rabellotti, “Upgrading in Global Value Chains: Lessons from Latin American Clusters,” World Development, vol.33, no.4, 2005, pp.549~573.中心区国家一般通过“金蝉脱壳”或“腾笼换鸟”的办法,不断将相对低端的产业转移出去,保留有核心竞争力的高端产业,以掌控全球价值链的高附加值环节。转移是按由低到高的次序进行的,即所谓的产业梯度转移:从转移类型看,先是劳动密集型,其次为资本密集型,最后为技术密集型;从转移主体看,先由发达国家向次发达国家转移,再由次发达国家向发展中国家转移;从转移阶段看,则是由加工贸易到零部件再到本土化生产。

二战后迄今,共出现4次世界性产业转移浪潮,潘悦:《国际产业转移的四次浪潮及其影响》,《现代国际关系》2006年第4期。中心区、半边缘区和边缘区形成产业间或产业内的垂直分工。而在这一过程中,中国也抓住了机遇,通过承接发达地区或国家的产业转移实现了跨越式发展。改革开放迄今,中国先后承接了3次产业转移:第一次是20世纪80年代,主要承接来自香港的大部分轻纺、玩具、钟表、消费电子、小家电等轻工业和传统加工业的转移;第二次是20世纪90年代,主要承接来自台湾、日本及韩国的电子、通讯、计算机产业的低端加工和装配的大规模转移,极大地促进了机电产业的发展和出口;第三次是21世纪后,主要承接来自欧美及日本等发达国家跨国公司以制造中心、产品设计中心、研发中心、采购中心为代表的高端产业转移。从承接的产业类型看,中国的产业正不断地由低端向高端延伸,不过传统产业仍占较大比重,即使是高端产业,也因缺乏关键技术或核心技术,无法掌控高附加值环节,实现价值链的攀升。金碚认为,受制于改革开放时国际竞争力低下的历史条件,中国采取“低端嵌入”的弱者竞争方式,走出一条“血拼”式的竞争道路。金碚:《牢牢把握发展实体经济这一坚实基础》,《求是》2012年第7期。这在特定的发展阶段具有必然性和合理性,也为中国经济做出巨大贡献,但毕竟是高代价和不可持续的。如今,中国已进入土地、能源、资源、劳动力等要素价格集中上升的时期,“低技术—低附加值”的粗放式增长,其弊端日益凸显。戴翔、金碚:《产品内分工、制度质量与出口技术复杂度》,《经济研究》2014年第7期。

国家竞争力是建立在比较优势基础上的,比较优势丧失,竞争力便不复存在。波特(Michael Porter)指出,发展中国家的竞争优势几乎毫无例外地依赖于自然资源、廉价劳动力、地方特色和其他破碎不全、容易失去出口能力的产业,发展中国家要促进产业升级,必须摆脱生产要素导向的国家竞争,其首要任务应该是创造高级的生产要素,教育、地方上的技术能力、信息化环境和现代化的基础设施等都是先决条件。[美]迈克尔·波特:《国家竞争优势》,李明轩、邱如美译,华夏出版社,2002年,第660页。从理论上说,随着时间的推移,每一个产业最终都会由劳动密集型转变为技术密集型或知识密集型产业,不过,谁抢占先机,谁就掌握了主动权而获取竞争优势,在全球价值链中居于有利环节。

3.产品内分工与全球价值链分工

20世纪90年代后,随着经济全球化的发展,出现了一种新的国际分工模式,即产品内分工。与产业间或产业内分工不同的是,它是某一特定产品生产过程中的不同工序或环节通过空间分散化而形成的一种跨区或跨国性生产链条或体系。卢锋:《产品内分工》,《经济学(季刊)》2004年第4期。琼斯(Ronald Jones)和科夫斯基(Henryk Kierzkowski)将“生产过程分离开来并散布到不同空间区位”的分工形态称为“零散化生产”,他们强调了服务活动对于展开产品内分工的重要性,并指出两个因素推动生产过程分散化进程:一是比较优势因素,二是规模报酬递增因素。R.Jones, and H.Kierzkowski, “The Role of Services in Production and International Trade: A Theoretical Framework,” in R.Jones, International Trade Theory and Competitive Models Features, Value, and Criticisms(World Scientific Book Chapter 14), Singapore: World Scientific Publishing, 2018,pp.233~253.產品内分工促进模块化生产网络的形成。实行模块化的产业,按照事先确定的规则和机能,产业链中的每个工序分别按一定的“块”进行分割,每个“块”先进行模块化生产,再进行组装,这样一件产品就宣告完成了。各个模块工序都可以独立开来,不受其他模块工序的影响。在模块化生产网络下,产品从生产到营销的全过程是一条呈U型的“微笑曲线”,“微笑曲线”理论是宏碁集团(acer)董事长施振荣于1992年为“再造宏碁”提出的。如图3所示。“微笑曲线”与价值链的各个环节息息相关,附加值最高的区域集中在“微笑曲线”的左右两端,即研发与市场(销售),处于中间环节的生产制造(加工组装)附加值最低。

不论是产业层次还是产品层次,价值链上的分工都已成为新型国际分工的一种主要形式。一个国家的竞争优势不仅仅体现在某个特定产业或某项特定产品上,而更多地体现在同一产业的价值链中和同一产品价值链的各个环节或工序上。按照“微笑曲线”的价值链分布,中国参与国际分工主要集中在图3曲线底洼的中间环节。我们知道,加工贸易就是产品内分工的典型形态之一,通常由发达国家的企业以投资方式把某些生产工序转移到发展中国家,或利用发展中国家已有的生产能力进行加工、制造、装配,然后再把产品销往境外。卢锋:《产品内分工》,《经济学(季刊)》2004年第4期。改革开放以来,中国以出口为导向的加工贸易获得了长足的发展,但由于“低技术陷阱”的存在,大部分产业长期处于全球价值链的低端,像纺织、服装、日用品等轻纺工业,均是劳动密集型的,在劳动力成本不断上涨的压力下,能获得的利润越来越微薄。产业的转型升级归根结底是创新,而创新最终取决于企业。因为,企业始终是一个国家参与全球价值链分工与竞争的行为主体,一国的国际贸易分工地位终究是依靠企业而得以实现的。虽然现在中国已有不少大型的跨国公司,但总体而言,中国企业的管理能力、研发能力、对于海外投资的决策能力,以及整合各项资源的能力,距离世界一流企业还有较大的差距。孙时联、鞠建东、余心玎:《全球价值链固化中国如何突围》,《经济参考报》2013年7月23日。

三、中国在全球价值链和国际分工中的地位——基于Koopman指数的测算

改革开放后,中国逐步融入世界经济体系,充裕、廉价的劳动力是中国参与国际分工的巨大竞争优势,这使中国国民经济突飞猛进。而推动中国经济增长的主要因素是加工出口贸易,数据显示,1980年中国工业制成品出口总量占出口总额的比重为49.7%,2003年这一比重越过90%,2014年更是达到了95.2%。迄今为止,中国的比较优势主要集中于一些低端的劳动密集型产业和中低端的资本或技术密集型产品的加工装配环节,以及一些非核心零部件的制造。总体上看,改革开放后的很长一段时间内,中国制造业一直被“锁定”于全球价值链的低端环节。胡大立:《我国产业集群全球价值链“低端锁定”的诱因及其突围》,《现代经济探讨》2013年第2期。接下来,我们基于Koopman指数,利用WIOD(World Input-Output Database)2016年发布的最新数据进行测算。该数据库提供了2000—2014年世界43个主要国家和“世界其余地区”的56个行业的国家间投入产出数据,因此,我们可以考察2000—2014年中国的GVC参与度和国际分工地位的动态变化。我们还选取了具有代表性的“金砖四国”(由于WIOD数据库中没有南非的相关数据,我们主要比较“金砖五国”中的巴西、俄罗斯、印度、中国)进行相应的比较。

1.Koopman指数

为了全面刻画一国参与全球价值链与国际分工的面貌,Koopman等R.Koopman, W.Powers, Z.Wang, et al., “Give Credit Where Credit Is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains,” National Bureau of Economic Research, Working Papers on16426, 2010,pp.6~14.对一国的总产出进行了分解。以两国r和s为例,r国的总产出Xr(N ×1的矩阵)可以表示为:

Xr=ArrXr+ArsXs+Yrr+Yrsr,s=1,2(1)

式(1)中Ars是N × N的投入产出系数矩阵,表示s国生产中使用的r国中间投入品占r国总产出的比例,而Yrs则是N ×1的最终需求矩阵,衡量s国对r国最终产品的需求;Arr和Yrr则分别表示r国自身中间品和最终品的需求。根据一国的总产出等于总需求,即在一国总供给分解公式基础上,写成矩阵形式:

X1X2=A11A12A21A22X1X2+Y11+Y12Y21+Y22

即:X=AX+Y,其中X=X1X2,A=A11A12A21A22,Y=Y11+Y12Y21+Y22(2)

将AX移至等式左边,并提出公共部分X得:(I-A)X=Y(3)

式(3)两边同时乘(I-A)的逆矩阵(I-A)-1, 得:X=(I-A)-1Y=BY(4)

其中B=(I-A)-1,因此:

X1X2=I-A11-A12-A21I-A22-1Y11+Y12Y21+Y22=B11B12B21B22Y1Y2

而進一步地,r国的直接附加值系数可定义为:Vr≡u(I-sAsr)(5)

式(5)的u表示1 × N的行向量,这一系数衡量了r国总产出中直接国内附加值所占的份额,也相当于1减去来自所有国家中间投入的份额。为了方便多国研究,定义:V≡V100V2

则两国的最终附加值矩阵为:

VB=V1B11V1B12V2B21V2B22

由于所有附加值来源只能分为国内和国外,且总额可视为1,因此:

V1B11+V2B21=V1B12+V2B22=u(6)

另一方面,R国的总出口Er可表示为:

Er=s≠rErs=s(ArsXs+Yrs)r,s=1,2

E=E100E2

那么最终国家层面的出口附加值矩阵为:

VBE=V1B11E1V1B12E2V2B21E1V2B22E2

进一步,当扩展到三个国家时,则出口附加值矩阵表示为:

VBE=V1B11E1V1B12E2V1B13E3V2B21E1V2B22E2V2B23E3V3B31E1V3B32E2V3B33E3

因此可得多国情形下,国家r的出口中来自其他国家的价值增值FVr:

FVr=s≠rVsBsrEr(7)

以及其他国家出口中来自国家r的价值增值IVr,即国家r的国内增加值作为中间品被国家s加工出口到第三国t国的部分,又称间接附加值出口:

IVr=s≠rVrBrsEst(8)

在此基础上,Koopman等提出了测度一国GVC参与程度以及其所处国际分工地位的指标“GVC参与指数”和“GVC地位指数”,这两个指数能够较为全面地刻画一国参与全球价值链的情况,成为经典的衡量指标。根据Koopman的定义,一国“GVC参与指数”的计算公式为:

GVC_Participationr=IVrEr+FVrEr(9)

GVC_Participationr指标越大,说明一国参与全球价值链的程度越高。其中,IVr/Er可以进一步表示GVC前向参与率指数,FVr/Er则表示GVC后向参与指数,而GVC前向参与率指数越大于GVC后向参与率指数则表示国家r在全球价值链上处于越高端位置,反之则处于全球价值链越低端位置。

同时,Koopman等也指出,两个GVC参与程度不同的国家也可能有着同样的国际分工地位,因此,GVC参与指数必须与GVC地位指数相结合才能完整地描绘一国参与全球价值链和国际分工的面貌。

“GVC地位指数”的计算公式为:

GVC_positionr=ln(1+IVrEr)-ln(1+FVrEr)(10)

GVC地位指数越大且为正值,表明该国间接附加值出口比例大于国外增加值部分,可以认为该国处于全球价值链越高端位置,反之,则处于全球价值链越低端位置。这一指标可以更为明确地判断一国在全球价值链中的地位。

2.中国参与全球价值链的测算

利用R语言对WIOD数据库2000—2014年数据计算得到Koopman指数,包括GVC参与指数和GVC地位指数,为便于直观考察21世纪以来中国参与全球价值链与国际分工的动态变化情况,将数据制作成图4、图5。

从图4可以看出,2000—2014年中国参与全球价值链的程度总体上呈现出先上升后下降的趋势。中国加入WTO后,进一步承接来自发达国家的产业转移,参与到全球价值链和国际分工的程度显著增强,GVC参与指数快速上升,这一上升趋势一直延续至2007年。2008年则因受到国际金融危机的影响,中国的GVC参与指数呈明显下降趋势,这在一定程度上反映出中国经济对外依赖度较高,容易遭到外部经济形势变化的冲击。2010—2011年中国GVC参与度有所回升,但仍未恢复到金融危机之前的水平。2012年后,世界经济总体上处于低迷状态,同时以美国为代表的西方发达国家掀起了“逆全球化”浪潮,提出了“再工业化”发展战略,通过税收等政策大力扶持国内的制造业。这对凭借加工贸易嵌入全球价值链的中国而言,无疑形成一定的挤压。因此2012年后,中国的GVC参与指数又有所下降。

另一方面,21世纪以来,全球价值网络发生剧烈变化,各国之间的联系度不断加强。中国在全球价值链中的地位也发生了相应的变化。从图5中可以看出,中国GVC地位指数始终为负,意味着中国长期处于全球价值链的低端环节,主要原因在于中国是通过以出口为导向的加工贸易成功嵌入全球价值链,大部分产业长期处于全球价值链的低端,像纺织、服装、日用品等轻纺工业,均是劳动密集型的,在劳动力成本不断上涨的压力下,能获得的利润是微薄的。但从图5可以看出,中国在全球价值链中的地位变化大致上呈现总体提升的“W型”轨迹。改革开放至20世纪末,中国参与国际分工的主要方式是集中于加工贸易环节。2004年,国家层面已充分认识到传统加工贸易对经济长期发展所带来的不利影响,因而提出转变经济发展方式的国家战略,提出要加大推进技术创新的力度,中国制造业进口中加工贸易所需“中间品”的进口比重出现了一定程度的下降,周升起、兰珍先、付华:《中国制造业在全球价值链国际分工地位再考察——基于Koopman等的“GVC地位指数”》,《国际贸易问题》2014年第2期。相应地,GVC地位指数有了一定的提升。当然,中国扭转不利地位不可能一蹴而就,已有的汽车、家用电器、电脑零部件、电子与通讯设备等加工或高端制造工业,虽是资本或技术密集型的,但产品大多处于成熟期,所获得的附加值并不高。2008年金融危机爆发后,中国GVC地位指数一度小幅下降。2012年后,随着中国产业结构转型升级和贸易政策的调整,中国GVC地位指数呈明显回升趋势,但要实现向全球价值链中高端攀升,仍任重而道远。

3.“金砖四国”参与全球价值链比较

图6为2000—2014年“金砖四国”的GVC参与指数。2000—2014年俄罗斯以平均参与指数0.41的水平居“金砖四国”之首,主要是由于俄罗斯资源丰富,它通过出口大量的石油、天然气、矿产等自然资源供第三国生产使用,从而实现了较高的GVC前向参与率指数。而中国、印度和巴西的全球价值链参与度水平较为接近。2008年前中国的参与指数高于印度,但2012年后与印度的差距不足0.01,二者难分伯仲。巴西的参与指数一直稳定在同一水平,不过在“金砖四国”中是最低的。

图7为2000—2014年“金砖四国”的GVC地位指数。俄罗斯的GVC地位指数在“金砖四国”中居首,巴西次之,中国和印度2000年至2014年的GVC地位指数均为负值,这与“金砖四国”的全球价值链嵌入方式有关。俄罗斯是资源大国,除了丰裕的自然资源,还大量出口技术含量较高的军火和航空、重工设备制造等,总体上处于全球价值链的中端。巴西工业居拉美国家之首,20世纪70年代已建成完整的工业体系,包括钢铁、汽车、造船、石油、水泥、化工、冶金、电力等资本密集型产业,而核电、通讯、电子、飞机制造、军工等技术密集型产业也已跨入世界先进国家行列,是世界第六大产钢国、第九大汽车生产国,故其在全球价值链中位次相对较高。中国和印度是人口大国,拥有廉价的劳动力,有利于承接来自发达国家和地区的低端制造业,因此两国主要以“加工厂”的角色参与到世界经济体系中,在全球价值链中处于低端环节。但同时不难发现,两国的GVC地位指数呈现不同方向的变化。2003年后,中国开始出现农民工短缺,劳动力成本持续上涨,国家战略也因此做了相应调整,着力推动产业结构优化升级,中国的GVC地位指数稳步上升。而迫于中国劳动力成本上升压力,一些劳动密集型产业开始向劳动力成本更为低廉的南亚、东南亚国家转移,导致印度的GVC地位指数进一步下降。

综上,中国的GVC参与度较高,GVC地位指数却明显偏低。由于其他发展中国家劳动力普遍比较充裕,随着产业链低端的竞争日趋激烈,原本就已非常狭小的利润空间被进一步压缩,“微笑曲线”的底部不断下凹。鉴于此,中国必须注重产业升级与创新,夯实高端制造业基础,提升核心竞争力,尽快从全球价值链的低端突围。

四、“双循环”新发展格局下中国实现全球价值链攀升的关键途径

各国在全球价值链上的竞争大致可分为两种形式:一是在现有的价值链上通过“向上”学习创新或“向下”延长价值链来实现分工位次的相对攀升,甚至可以取得价值链的主导权;二是开辟新的全球价值链,并以先驱者的角色将新价值链推向世界市场,同时在一定时间内把控这条价值链的高附加值环节,直到其他国家获得新的竞争优势从而争夺主导权。无论是哪一种形式的竞争,竞争优势的占据往往取决于两个因素:先天资源禀赋和后天技术创新。先天资源禀赋较强的国家可以通过控制价值链上的资源供应而攫取高附加值,甚至主导整个价值链生产,如中东地区的沙特阿拉伯等石油输出国,但这种高附加值甚至是主导权的取得通常是偶然或短暂的。一方面,先天资源禀赋能够高到令一国足以占据近乎垄断的地位从而主导全球价值链的情况毕竟是少数,大部分依靠先天要素资源的国家往往只是凭借着比较优势在全球价值链分工中分一杯羹。同时,因为依赖资源的国家通常是以集群或集聚的方式扩大产能,并通过规模经济和范围经济获得优势,这类国家通常面临激烈的内部竞争,从而导致它们中的大多数被“锁定”在低端环节,只有少数国家能够做大做强,在国际分工中取得一定的比较优势。另一方面,一旦其他国家通过后天技术创新实现了更高效的资源开采和利用或是更适应需求的替代产品生产,那么高附加值和主导权就会发生转移。因此,后天技术创新是一国发挥主观能动性,实现全球价值链位次攀升的关键途径,尤其是在短期内先天资源禀赋已经确定的情况下。改革开放40年来,中国低成本劳动力的比较优势逐渐丧失,单纯的模仿与引进无法与发达国家缩短距离,洪银兴:《创新驱动攀升全球价值链中高端》,《经济学家》2017年第12期。不能改变中国在全球价值链上的相对位置。中国能否摆脱被“锁定”在全球价值链中低端的现状,关键取决于中国在技术创新上能否实现突破。基于“双循环”新发展格局,中国须从以下四个方面入手:

1.推动“人口红利”向“人才红利”转变

技术创新的关键在于人,人力资本的提升对技术创新有着不容忽视的作用。改革开放以来,中国凭借“人口红利”参与国际分工并取得飞速发展,但对劳动力低成本优势的路径依赖也导致中国在全球价值链中居于中低端位次。進入新世纪后,中国人力资本投入不断增加,劳动力素质日益提高,劳动力成本也随之逐渐上升,依赖于廉价劳动力的加工贸易渐渐丧失比较优势,难以支撑中国经济的可持续发展。不过,如果及时转变发展方式,将不利因素转化为有利条件,依靠高素质人才推动技术创新,就能化困境为顺境,使“人才红利”成为中国摆脱全球价值链“低端锁定”进而实现国家经济可持续发展的新动能。

2.以国内需求为导向开辟新价值链

改革开放40年来,中国利用廉价劳动力发展加工贸易,成功嵌入全球价值链,这样的方式选择主要源于中国的比较优势,更多的是赚取发达国家或地区产业转移后的低附加值,这在很大程度上决定了中国制造业对发达国家或地区产业发展的依赖。当中国试图通过产业升级和技术创新向全球价值链中高端转移时,必然遭遇发达国家或地区的阻挠,近年来以美国为首的西方国家开始对中国高技术企业做出种种限制就是实例。因此,以国内需求为导向开辟新的价值链有其必要性,有的学者提出要构建国家价值链(NVC)网络,以实现国家价值链与全球价值链的协调。刘志彪、张杰:《从融入全球价值链到构建国家价值链:中国产业升级的战略思考》,《学术月刊》2009年第9期。2010年中国成为世界第二大经济体,拥有相当大规模的需求市场,同时,“一带一路”建设也为中国构建新的价值链创造有利条件。2018年,中国成为全球第二大消费市场,2019年消费对GDP增长的贡献率达到57.8%。中国要充分利用超大规模经济体优势,挖潜国内需求潜力,在推动国内大循环的同时,促进国家价值链网络的形成。

3.实行有针对性的技术创新

针对不同的技术采取不同的创新战略可以实现事半功倍的效果。就目前而言,可以将技术归为两类:一类是传统制造技术,这类技术在世界范围内已经形成了较为成熟的体系,并且各国间的相对差距也比较确定,同时还存在一定的技术封锁现象;另一类则是具有战略意义的前沿技术。覃毅:《品牌主导型产业迈向全球价值链中高端路径探析》,《经济学家》2018年第5期。对于前者,中国应注重对已有先进技术和国外研发团队的引进和学习,在此基础上实现技术改进创新,或可尝试通过新的设计整合已有先进技术,从而实现集成创新。尤其在当前形势下,技术的全球“协作性”日益明显,这对包括中国在内的发展中国家而言是一个不容错过的发展机遇。而对于后者,则应强化“技术预见”能力,并确立在技术和标准上的创新目标,加大基础研发投入,争取抢占国际话语权,这样才能促进中国在国际大循环过程中努力向全球价值链中高端转移。

4.充分利用互联网与大数据技术

随着互联网和大数据技术的发展,信息的快速传播和数据的统计分析等功能将为研发创新提供极大的便利。一方面,互联网和大数据技术有利于迅速有效地收集和分析市场需求和市场发展趋势,使技术创新更贴近消费者的需求,产出具有高附加值的商品或服务;另一方面,利用互联网平台构建创新网络,可以发挥创新主体的协同作用,推动创新要素的充分流动,激活全社会的创新活力,从而实现全价值链的跃升。

五、结论

全球价值链分工是当今国际分工的突出表现。面对这一挑战与机遇并存的国际形势,积极参与全球价值链分工并争取向其中高端转移,是中国未来追求长远可持续发展的重要战略目标。随着经济全球化的深入发展,国际分工与全球价值链分工几乎形成了一一对应的关系,中心区国家在世界市场中控制了高端产业或技术密集型、知识密集型产业的核心技术,从而控制了产品内分工所对应的“微笑曲线”两端的生产,以此攫取了高附加值份额。而边缘区和半边缘区国家则往往只能凭借其自然资源或廉价劳动力等优势,承接来自发达国家或地区的产业转移或外包,发展中低附加值的劳动密集型或资本密集型产业,与中心区国家形成产业间或产业内的垂直分工。这种垂直分工虽也能促进发展中國家的经济发展,但很有可能使其被“锁定”在全球价值链的中低端环节。改革开放40年来,中国正是凭借“人口红利”的比较优势成功嵌入了全球价值链,其参与度与分工地位总体上在“金砖四国”中处于中间水平,并逐渐由边缘区国家向半边缘区国家转变。但中国主要发展劳动力密集型产业及资本密集型产业,部分技术密集型产业因未掌控核心技术而基本处于“微笑曲线”低洼的中间环节,因此,摆脱全球价值链“低端封锁”迫在眉睫。而要促进中国在全球价值链中的位次攀升,关键在于技术创新。技术创新是深耕中国经济后发优势,实现追赶和超越的不二法门。20世纪下半叶,日本和“亚洲四小龙”抓住发展契机,先后走向高技术增长路径,为我们提供了现实样板。当前,国际产业分工格局正在重塑,智能制造正在引领制造方式的变革,新的价值链体系正在形成。2020年新冠肺炎疫情的全球大流行,不仅给世界经济带来严重冲击,也导致全球产业链、供应链和价值链面临重构。基于“双循环”新发展格局,中国应进一步完善国家创新体系,大力提升企业技术创新能力,有效激发人才创新活力,针对传统制造技术和前沿技术采取不同的创新战略,打造具有国际竞争力的中国制造业,实现向全球价值链中高端转移,这是中国提升综合国力,保障国家安全,建设世界强国的必由之路。

作者单位:厦门大学经济学院、王亚南经济研究院

责任编辑:韩海燕