青藏高原两次局地性大雾天气分析

次仁拉姆 德庆 旦增冉珍 旦增伦珠

关键词青藏高原;局地大雾;水汽条件;地面要素

能见度是反应大气透明度的一个指标,大雾是影响能见度的主要天气现象。根据中国气象局《地面气象观测规范》规定:雾是指大量微小的水滴悬浮于空中,水平能见度小于1.0km的天气现象。最常见的大雾有辐射雾和平流雾,我国大陆发生的雾主要为辐射雾,由于夜间地面辐射冷却使空气达到饱和而形成的,多出现于晴朗、微风、近地面水汽比较充沛的夜间或早晨。大雾是一种比较常见气象灾害,对交通、航运和环境等都有严重的影响。林建等从35年的趋势来看,主要是在青藏高原大部、云南、四川、重庆、西北地区东部、黄淮及华北大部、东北南部雾日呈减少趋势,但近年来随着西藏高速公路和机场的迅速发展,大雾的影响越来越突出。因此,了解大雾的气候特点、找出预报着眼点对于防止因大雾引起的灾害有重大的意义。

1天气实况

2018年12月21日夜间至23日(以下简称为过程I)早上,山南贡嘎机场出现了大雾天气。此次大雾天气从21日02:00开始,贡嘎站的能见度从21日01:00的14 km降至03:00的0km,05:00开始能见度逐渐上升,从23:00开始能见度又一次下降至9 km以下:22日02:00~07:00能见度均小于0.5 km,出现大雾天气,12:00开始能见度逐渐上升,22:00开始能见度降低;23日07:00能见度为0.9 km,08:00开始能见度达到29km,雾消散。

2019年4月10日(以下简称为过程II)06:00,那曲市色尼区出现了大雾天气。那曲市色尼区04:00之前能见度在15km以上,从05:00开始能见度下降,06:00达到谷值,为0.4km,出现大雾天气:07:00能见度上升至4km,但08:00能见度再次下降至0.7km,雾维持至11:00消散,能见度为17km。

2环流形势分析

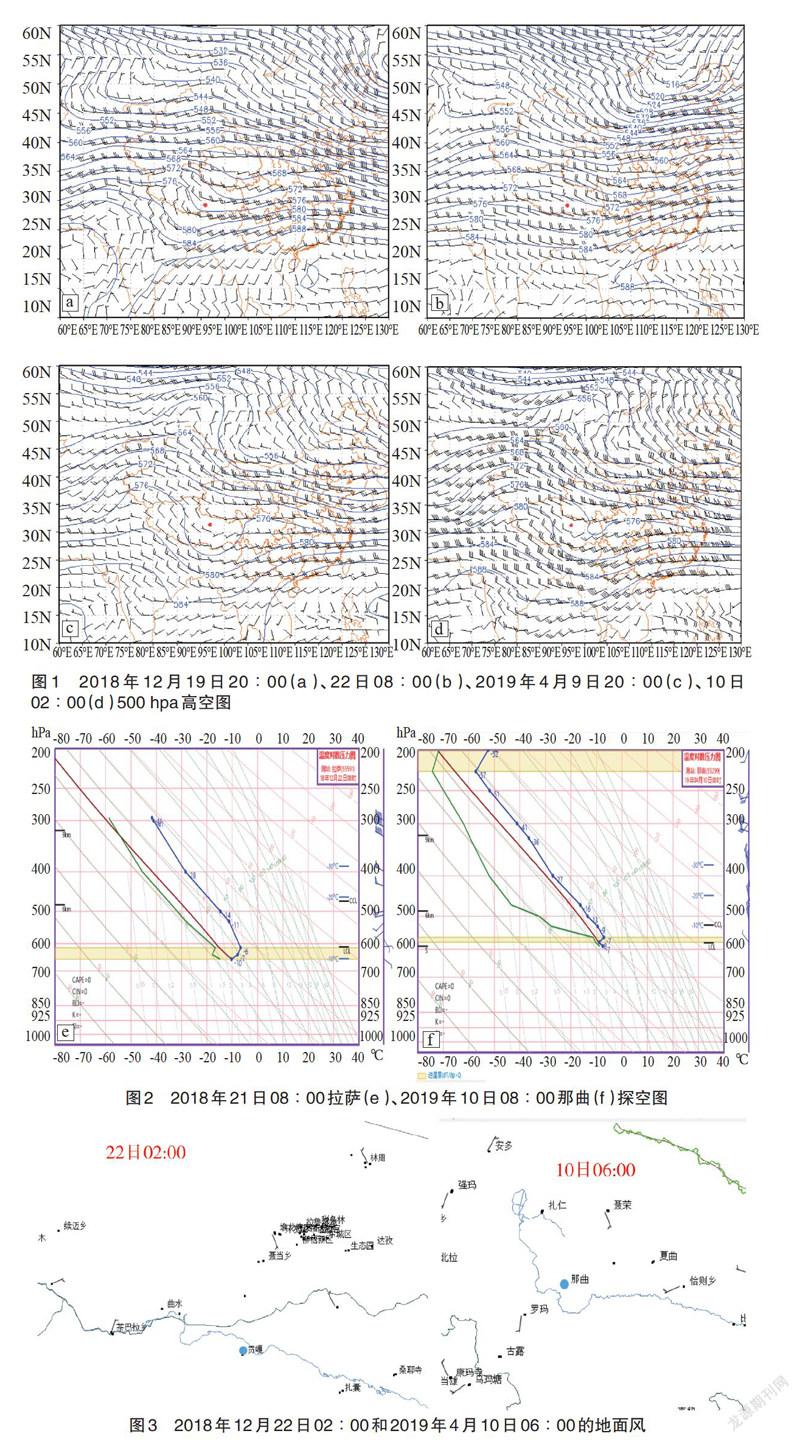

两次大雾天气出现的整个过程,中高纬均为两槽一脊型,过程I的脊区位于巴尔喀什湖底部到高原中东部一带,过程II的脊区位于哈萨克斯坦地区。2018年12月19日08:00,短波槽位于那曲中东部至拉萨一带,贡嘎位于槽前西南气流控制区,副热带高压偏东。19日20:00,随着副热带高压的东退,短波槽东移南壓,整个高原受一个弱脊的控制直到22日08:00。2019年4月9日20:00,副热带高压位置偏西,副高西脊点位于65°E附近,那曲地区受短波槽控制,10日02:00,高原上的短波槽东移,那曲中西部受脊区控制(图1)。

两次过程在大雾出现之前受500hpa西南气流影响,利于南部水汽向高原输送,之后受脊区控制,中高空的这种环流形势有利于夜间天空转晴,易形成辐射降温,是出现辐射大雾天气的重要天气背景。

3大气层结特征分析

低空逆温的维持和充足的水汽是大雾形成、发展的重要条件。逆温结构(上暖下冷、“暖干盖”)使得大气处于稳定状态,有利于水汽在低层聚集,从而促进低云发展增厚、云底下降,云底在海拔较高的地方地接形成地面大雾。随着逆温层的减弱消失,稳定层受到破坏,云底抬升,地面大雾随之减弱消散。

雾主要出现在近地面层,主要与低空层结结构密切相关,通过选取离贡嘎最近的拉萨站探空(贡嘎无探空站)和那曲站探空代表两地上空大气层结情况,两次过程在雾出现之前低层都没有逆温存在,且低层湿度都很小,当雾发生时,拉萨和那曲低层均有逆温存在,逆温顶分别在610hPa和560 hPa(图2)。

4地面气象要素分析

在地面三线图上出现大雾期间地面温度露点差小于3℃,地面水汽达到了饱和状态,而从地面风速可以看出,大雾期间地面均为静风,在大气湿度条件较好的情况下,微风或静风有利于雾的发生(图3)。

5水汽条件分析

水汽条件是能否形成雾的核心条件。两地大雾天气过程出现在前期降水天气发生以后,主要是低层水汽在近地面处于饱和状态而凝结、地表水汽蒸发、大气层结稳定以及近地面风速较弱等条件的共同影响下形成的大雾。2018年12月18日07:00~19日02:00受短波槽影响,贡嘎出现了17.5mm降水天气;2019年4月7日02:00-8日03:00受高原低涡东移影响,那曲市大部地方出现了2.2mm降雪天气,且两站都留有不同程度的积雪。由于两站都气温较低,积雪融化较慢,截至大雾天气出现前才得以完全融化,水汽蒸发明显,因而形成了潮湿地面,同时,西南气流为两地大雾天气的产生提供了丰富的水汽条件。

6结论

(1)两地大雾天气出现时环流形势的共同点为:先槽前受西南气流影响,后受弱脊控制,利于夜间天空转晴,已形成辐射降温。

(2)两地大雾天气的产生主要是因为前期降水及积雪融化、近地面层水汽饱和、大气层结稳定以逆温层形成等方面共同影响造成的。

(3)两地大雾期间地面均为静风。