组织内人际信任对员工创造力的作用:基于元分析的证据

闫 春,黄绍升

(山西财经大学工商管理学院,太原 030006)

员工创造力被广泛认为是组织发展和获取竞争力的重要推动因素[1],激发员工的创造性想法和期望这些想法得到充分实施逐渐成为理论和实践关注的焦点[2],尤其是个人因素和情境因素相结合对员工创造力产生影响的研究已经成为一种广泛的概念框架[3]。已有研究分别探讨了人格特征、目标导向、动机、情感等个人因素,团队特征、团队冲突、团队即时状态等团队因素,任务的常规性、复杂性、挑战性、互依性等任务因素,领导行为、同事特征及与同事的关系等人际因素,以及信任、反馈等与组织文化氛围有关的社会情境因素对员工创造力的影响[4]。其中信任对员工创造力的影响就是一个受到广泛关注但却又存在观点分歧的研究主题。

员工创造力的产生离不开人与人之间的互动与知识的交换,信任(trust)作为一种心理状态[5],是人际互动的基础,但信任度(trustworthiness)的差异又会引致不同的结果影响[6]。近年来,学者们一直在积极回答“人际信任是激发还是阻碍员工创造力的发挥”这一问题,但尚未取得共识。基于不同的研究视角,大多研究都发现人际信任能够促进员工创造力的发挥[7-8]。基于积极情绪的拓展-建构理论,人际信任增强的心理安全感能够有效拓展个体积极的心理资源,因而可以让个体的思维模式变得富有创造性从而促进员工创造力的发挥[9]。基于社会交换视角,人际信任构成了社会交换的基础,较高的人际信任会强化或促进员工与他者双方之间的社会交换关系,高社会交换关系下的员工往往更愿意实施有助于组织整体利益发展的创新行为来回报他人,还能够减小信息不对称带来的资源错配损失,从而有利于员工创造力的激发[10]。上述研究对于认识员工创造力的来源和机制有重要意义。然而,人际间的信任对员工创造力的影响可能受制于工作中的情景因素,在与积极情景因素交互作用时,对员工创造力产生1+1>2 的效果,与消极情境因素共同作用时,则会抑制或减弱员工创造力[11]。例如,Simons 和Peterson[12]对高层管理团队成员的研究发现,人际信任消极调节了任务冲突与关系冲突之间的作用,使得创新任务冲突升级为关系冲突;王红丽和张筌钧[13]研究得出“信任也有可能需要付出代价”,过度信任会引致制度性压力和角色负荷,甚至情绪耗竭的结论。

另外,在人际信任中,信任通常发生在信任方(trustee)与被信任方(truster)两者之间,信任的单向性会使得一方的信任并不总能吸引另一方的回报[14]。换句话说,信任方与被信任方可能对他们的信任关系有不同见解,因此可能会表现出不同的态度和行为。由于资源与权力占有的区别,上述的不对称关系通常发生于领导与下属这种垂直二元关系中,Brower 等[14]发现下属对领导的信任和对同事的信任两者之间存在着较低的相关性,而Salamon 和Robinson[15]却发现下属对领导信任与员工同事间的相互信任之间存在着高度的相关关系。他们还发现,感知到的信任对绩效的作用超出了员工信任组织中他人所产生的影响,从而展示了感知他人信任的显著效果。虽然信任他人和感知他人信任具有相似之处,但两者会以不同的方式影响着信任方或感知信任方。而在人际信任与员工创造力关系的研究中,学者主要关注人际信任与员工创造力之间的作用机制,却忽视了信任他人与感知到他人信任对员工创造力的作用可能存在的差异,这一信任类型差异可能在不同情景下会产生截然不同的结果[16]。

综上,尽管人际信任与员工创造力关系的研究日益丰富,但对于人际信任是激发、抑制员工创造力或是二者之间存在非线性关系在学界尚未取得共识[17-18],不同类型人际信任对员工创造力的作用是否存在的差异也有待进一步验证。此外,国家层面的文化起源、国家经济发展水平等的不同,东西方文化的价值观有着本质的区别,不同国家情景下的人际信任与员工创造力的关系是否存在差异性亦不明确。再者,在员工不同年龄层次上有不同的个性特征,人际信任对员工创造力的作用在不同年龄层次有可能存在不同作用效果。因此,系统地验证人际信任与员工创造力之间的关系不仅有理论上的必要,在元分析方法上也具备了阶段性总结的可行性。针对现有研究的空隙,本文采用元分析方法对收集到的56 个独立实证研究进行验证,以厘清“组织内人际信任是否能够促进员工创造力发挥”这一核心问题,降低和弥合不同研究观点之间的分歧。然后,根据数据编码,结合人际信任来源主体的不同,分别探讨感知到领导信任与信任领导、同事相互之间信任与信任领导之间的差异对员工创造力的效应,并提炼情境因素(年龄、社会文化、国家经济发展水平)和同源偏差程度4 个可能调节人际信任与员工创造力关系的变量,进一步明确人际信任与员工创造力关系出现矛盾的原因,为理解组织内人际信任与员工创造力的作用机制提供更加整合和稳健的定量支持。

一、文献综述与研究假设

(一)变量定义

1.人际信任

信任是一种心理状态,是对另一方意图或行为的积极期望并愿意承受风险的心理状态[19]。目前,对于信任分类机制的研究,总体呈零碎的局面,主要从信任对象、信任来源、信任强度、信任纬度等视角进行分类。根据信任对象的不同,信任可分为组织内和组织间信任,组织内信任是指个体对于组织中领导、同事等的个体间信任和组织整体的信任[6],组织间信任表现为组织对组织的信任,其中以个体之间的信任研究最为广泛。信任来源分类则侧重于从信任内部对信任进行剖析,揭示出来源于规则、社会约束、习俗、文化、个人能力或者制度等方面的分布路径,分为存在性、当然性、选择性三类[20]。信任强度分类从信任的强弱程度建立模型,将信任区分为弱式信任、半强式信任和强式信任[21]。信任纬度视角则基于人际信任中的理性与情感两个重要维度,将信任区分为认知型信任和情感型信任两种[22]。已有研究对信任的分类虽然呈现出多视角,但最终都体现在信任对象不同在其他信任分类中的不同信任表现。本文基于信任对象的分类,关注组织内的人际信任,主要包括员工与领导、员工与同事之间的信任。

2.员工创造力

在管理研究中,员工创新经常与员工创造力作为一对紧密相关的概念,依然存在着认识上的分歧,或认为不需要刻意去区分,视之为是可相互替换的概念;或认为两者存在本质上的区别[23]。更有学者进一步对比分析了“员工创新”与“员工创造力”这两个概念的内涵,认为员工创造力是指个体产生新颖的、有用的观点的能力[24],是一种强调创造性想法的主动性行为,而员工创新不仅包括产生新构想,还包括将新的思想、产品或技术等进行组合应用[25]。即认为员工创新包含多个阶段,每个阶段包含着不同的活动与不同的个体行为表现,而产生新想法仅是员工创新的一个前期阶段。但从相反角度来看,个体创造力又在创新的任何阶段与不同行为进行组合[23]。虽然在概念区分上,大多学者都认可员工创造力属于员工创新前期阶段的观点,但是在实证研究中,仍然处于相互交替使用的状态[26]。另外,在中文研究样本中,对英文量表翻译的不同,即使是同一量表,表述上也存在不同的侧重点,而且测量题项在文献中没有进行公布,无法对作者的测量侧重点进行判断。在元分析中,为尽量保证文献收集的完整性,相似的变量需要进行合并[27],因此本文借鉴刘智强等[28]的做法,将员工创造力和员工创新行为都纳入分析范畴。

(二)人际信任对员工创造力作用的假设

组织内人际信任对员工创造力的影响观点不一。很多研究证实了组织内人际信任对员工创造力的促进作用[9],认为创新行为由于结果的不确定性和模糊性而具备风险[29],员工的创造性想法也不一定会被组织鼓励和接受[30],而人际信任可以降低这种模糊性和让员工感知到来自他人的鼓励,从而表现出更多的创造力和创新行为。人际信任对于员工的创新行为不仅是一种有价值的社会支持资源,而且还可以提供创新的心理保障[31]。一个融洽和谐的人际关系会让员工觉得自己身在一个安全和鼓励自我发展的环境下工作,从而表现出更多的创新行为[23]。另外,组织内人际信任可以减小信息不对称对给组织带来的资源错配损失的可能,促进组织成员之间更多的隐形知识共享,促进员工知识的探索,从而促进组织成员的创造力[32]。但也有研究得出信任与创造力之间不存在正向联系[33],认为过度不信任或过度信任对员工创新和创造力都不利;高度人际信任会由于误解和错误归因,使得创新任务冲突升级为关系冲突[12];过度信任还可能会引致工作压力和角色负荷,甚至情绪耗竭[13]。但总体来说,支持组织内人际信任促进员工创造力的研究更多,据此提出假设1:

组织内人际信任对员工创造力有显著的促进作用(H1)。

在领导与下属的垂直二元关系中,上下级关系的角色概念不仅仅是一种对偶关系,而是会侧重单向性的角色规范与行为预期,领导对下属的信任与下属对领导的信任不是程度上的差别,而是性质上的差异[6]。不管对哪个社会而言,这种差异都会隐含着两套不同的意义以及不同的建构社会秩序方式[34]。下属信任领导代表了基于积极期望在关系中承担风险的意愿,但领导有可能没有意识到下属并未说明的意愿和期望,或者误解了下属信任行为背后的意图[35]。相反,下属感知领导的信任标志着对领导积极期望的感知和实现,并暴露了自身易受伤害的意愿。从社会交换的互惠观点看,当下属感知到领导的信任时会感到感激,因而给予尽可能多的回报,以补偿另一方[36],从而更有可能被激发出创造性思维和表现出更积极的创新行为。另外,感知到信任能够传递一种积极信息,带来员工的自我积极的评价,这些信息和自我评价很可能被内化并反映在他们在工作场所创新行为中。Salamon 和Robinson[15]的研究支持了以上的观点,发现当员工感知到管理层的信任时,员工会制定履行责任的规范,表现出更高的绩效。Lau 等[35]的研究进一步表明了感知到领导信任会比员工信任领导对组织公民行为和员工绩效的影响作用更大。据此,本文提出假设2:

与信任领导相比,感知到领导信任对员工创造力的作用更强(H2)。

在组织中,领导者往往会拥有较下属更多的资源和权力,对资源的支配能力也更强,因而会产生让下属对其产生依赖并希望获取资源的需求[37]。而下属也依赖领导在口头上与精神上的支持与鼓励来满足个人的需求。已有研究证实下属对领导信任度越高,将有更强的意愿去跟领导接触或向领导建言[38],而且当员工采取与上级多进行创意接触行为和上行影响策略时,他们的创意就更有可能被上级评价和得到实施[39]。根据认知失调理论,个体的行为与心理具有保持一致性的倾向,当个体心理上的某个认知与情景环境中的体验产生矛盾时则会出现认知失调,个体会采取一定的措施来减轻这种失调,与同事之间的相互信任就是其中一种方式。与信任领导相比,同事之间的相互信任也能够对员工创造力产生积极作用[40],或者创造有助于提高创造力的重要渠道(如隐形知识的分享情景)[41]。但从上下阶级权利大小的角度来看,领导在某种程度上是组织的代表,上下级关系性质往往是面向任务和工具性的,员工对其产生信任是一种会表现出组织化的特点;而员工与同事之间的信任则以个性化特点为主。从信任主体来看,信任领导是一种自我认知所产生的行为,一旦得不到领导的回应,员工往往会发生自我认知的变化,从而产生更少的组织公民行为[35],而同事之间的相互信任是一种自主性的、能够感知到对方对自身意愿的互动行为,这类型的信任更能为创造力的发挥奠基基础。于是本文提出假设3:

与信任领导相比,同事间相互信任对员工创造力的作用更强(H3)。

(三)影响人际信任对员工创造力作用的调节因素及研究假设

1.同源偏差程度

从搜集的文献来看,现有关于人际信任与员工创造力关系的研究都是采用问卷调查方式收集数据,但由于调查方式不同,部分研究中人际信任和员工创造力两个变量的数据都来自同一对象,即员工自身,从而产生同源偏差问题。同源偏差程度高,测量变量之间的相关性也会偏高,研究结论的可靠性会降低。元分析中,较之采用不同评定者,单一受测者会使得相关系数发生59.5%~304%的膨胀[42]。对此一种比较常见的处理方法是将其视为调节因素,本文也借鉴这一思路,采用二分法对同源方差进行编码,即如果人际信任和员工创造力的评估数据来源于同一被调查者则认为同源偏差高,否则即为低,并提出假设4:

同源偏差程度能够调节人际信任与员工创造力之间的关系,同源偏差程度高时,人际信任对员工创造力的作用比同源偏差程度低时的作用更大(H4)。

2.年龄

人际信任与工作行为与绩效之间存在着自尊和社会交换两种作用机制[43]。由社会交换动机引起的工作态度或行为通常是外部驱动的,强制性的,或与未来奖励的期望相关联。相反,自尊机制通常是由任务意义的内部驱动而出现匹配的态度或行为,而不期望外部奖励[36]。此外,社会交换机制是针对特定个体(如领导),因此也针对特定个体的态度和行为。相比之下,自我概念目标更加分散[44]。这些差异意味着人际信任的自我概念效应对个体创新行为持续的时间长于社会交换的效果,因为当社会交换特定目标(领导或同事)的态度或行为没有出现或短暂性消失时,员工缺乏回报的动机。再者,尽管有研究发现,领导信任的感知会引起员工的制度性压力与角色性压力,从而可能导致被信任者的情绪耗竭[13]。但是,工作成就动机高的员工个体可能将额外的职责看成是成长和发展的机会,而不会将领导的期望视为一种累赘,因而表现出更多的创造性活动。在个体成长进程中,他们会表现出随年龄变化的阶段性差异特征,工作对于员工的工具性价值会随着年龄的增长而逐渐降低,作为工作内在动机成分的成就动机也随之下降,并以创造力水平差异的形式体现出来,这一规律在英国和中国为样本的研究中都得到了证实[45]。因此,可以认为人际信任对员工创造力的提升作用在新生代员工群体中更为明显。据此,提出假设5:

与年长的员工相比,人际信任对员工创造力的效应在新生代员工群体中有更为显著的作用(H5)。

3.社会文化背景

创造力即使不完全是文化的,它也大部分是文化的,不同文化背景下人际信任也有可能产生不同的影响[44]。具体地,西方文化中的个体注重自我,崇尚个人主义价值观,强调自己是社会群体中的一个独立个体,强调低权力距离,而东方文化中的成员则更倾向于把自己认为是群体的一份子,以一种互相依赖的方式建构自我,强调高权力距离[46]。从文化背景高低来看,东方文化代表高文化背景,大部分的信息隐含在沟通与接触过程中,对“情理”比较看重,而西方文化代表低文化背景,讲究“法”。所以,一方面,人际信任对员工创造力作用的发挥需要营造良好的合作氛围以促进资源和隐形知识的传递[47]。而在集体主义文化背景下比在个人主义文化背景下组织成员更愿意主动分享知识[48],因此,集体主义文化背景下更有利于通过人际信任提升员工创造力。另外,从权利距离和文化背景高低程度来看,东方文化背景下员工更加容易接受权利的不平等,领导者能够通过个人威望在工具性任务及心理情感沟通中构建高质量的上下级交换关系[49],而在西方文化背景下的组织个体更倾向于和领导进行正式沟通,非正式的情感等不易对其产生影响。因此,东方文化更有助人际信任对员工创造力作用需要构建的同事之间、下属与领导之间心理安全保障。有研究从侧面证实了高权利距离在员工感知被信任与利组织行为关系中发挥了显著的正向调节效应[16]。从东西方文化背景的角度分析,本文提出假设6:

社会文化背景能够调节人际信任与员工创造力之间的关系,东方文化背景下人际信任对员工创造力的作用强度要高于西方文化背景(H6)。

4.国家经济发展水平

创新是一种资源消耗的过程,需要有充足的资源作为支撑[50],而不同的国家经济发展水平则有可能因为在创新资源和创新氛围上的差异,对员工的创造力产生不同水平的作用。经济发展水平高的国家在经济实力、科技基础、资源保障等方面更具优势,从而让组织有更多机会和更大信心去从事创新创造,为个体的创造力发挥提供更加肥沃的土壤。而且发达国家的教育和培训机制更加健全,高素质劳动力比例更高,人力资本更具有创造性和专业性,能够为组织带来新想法和知识来源,并有利于形成创造力发挥的良性循环[51]。但是,发达国家社会更加强调个体主义的自我实现社会价值观[52],导致北欧等高经济水平的国家的社会信任建立在由更强调个体独立性,处于范围小而紧密的社会群体中,有可能导致人际信任度的下降进而阻碍创新的产生,同时在北欧等高经济水平国家,各项国家创新相关政策较为完善,企业的相关制度也相对完善,更多的创新过程、人与人之间的合作更多不是基于人际信任,而是来源于完善的组织制度所提供的保障。李晓梅[53]研究表明北欧等发达国家的经济发展水平因素在人际信任与国家创新绩效之间起负向调节作用。因此可以推断,虽然高经济发展水平国家的员工可能会表现更高水平的创造力,但这种创造力的促进作用更多的是由于人力资本和完善的制度保障所提供,而不是源于人际信任。据此,本文提出假设7:

国家经济发展水平对人际信任与员工创造力之间的关系具有调节作用,发展水平低的国家中,人际信任对员工创造力的作用要大于发展水平高的国家(H7)。

二、研究方法与数据处理

(一)数据收集

对于中文文献的收集以电子数据库检索为主,并辅以手工检索。首先,以“信任”“创造力”“创新”“创新行为”为检索词在中国知网、万方以及硕博士学位论文3 个数据库进行题名和关键词检索。本文的研究对象为员工个体,因此,为缩小检索范围,以“员工”“个体”为主题限定词进行联合检索。剔除非实证文献后,共收集56 篇期刊论文和硕博士论文。其次,人工查阅了近10 年中国人力资源开发、南开管理评论、心理学报、心理科学进展、心理科学、心理与行为研究、管理世界、管理评论、管理学报、科研管理等4 种心理学、6 种管理学期刊,获得2 篇文献。再次,参加两次人力资源管理的学术会议,未获得未发表文献。最后,作者查阅了贡喆等[18]的综述性研究,发现2 篇新文献。

英文文献的收集同样采用电子数据库为主,人工检索为辅的方式。首先,以“trust”“creativity”“innovation”“innovation behavior”为检索词在EBSCO、Elsevier Science Direct、Web of Science、Springer、APA 共5 个数据库中进行题名和摘要检索。同样地,为缩小搜索范围,以“employee”“staff”和“personnel”为主题限定词进行联合检索。在剔除非实证文献后,共获得46 篇文献。其次,对Journal of Applied Psychology、Organizational Behavior and Human Decision Processes、Human Resource Management Review、Human Resource Management Journal、Human Resource Management、International Journal of Human Resource Management、Asia Pacific Journal of Human Resources、Journal of Organizational Behavior、Research in Organizational Behavior、Journal of Organizational Behavior Management等国外重要OB&HRM 领域英文期刊进行10 年刊发文献进行人工检索,未获得文献。最后,查阅Dirks 和Ferrin[54]的信任研究综述文章,获得1 篇文献。

(二)数据筛选

为在保证文献覆盖面的前提下提高数据质量,对于检索到的文献需要进一步筛选,本文对文献的筛选标准有4 条:①文献是基于人际信任与员工创造力之间的研究背景;②须定量研究了人际信任(或人际信任的组成维度)与员工创造力的相关关系;③报告有明确的或可转化的人际信任与员工创造力之间的相关效应值,如相关系数、相关关系矩阵等;④在元分析中,同一研究样本不能重复编码,因此对于同一数据在不同文献中使用时,只编码信息较为全面的一个文献。对107 篇文献按照以上检索步骤和标准严密筛选后,最终得到55 篇文献(中文文献31 篇,英文文献24 篇),56 个独立研究样本,其中Zhang 和Zhou[55]的研究包含两个独立研究样本,共17482 个员工个体调查样本。

(三)数据编码

元分析编码工作容易出错,存在一定的主观性,本文按照Lipsey 和Wilson[56]的编码步骤进行操作。在编码之前,由两位研究者根据研究主题共同编写包含描述项和效应值统计项的编码手册。描述项包含作者、年份、文献标题、研究对象以及研究样本的来源国、变量的评价方式等核心信息,效应值统计值则是以相关系数r、回归系数β和t值等统计数据。此外,为避免编码带来的人为误差,本文由两位研究者分别对文献进行编码,编码结果一致性达89.47%,不一致的内容主要是由于编码失误造成,对于编码不一致的内容,两位编码者通过勘正错误的方式达成共识。另外,对同一个文献中报告了多个人际信任与员工创造力之间相关系数的情况,本文采用以下方式编码:①若相关系数来源于不同独立样本,则以每个相关系数作为独立效应值;②若相关系数属于相同样本总体,只是人际信任的不同维度与员工创造力或者员工创造力不同维度之间的相关系数,取效应值的平均数进行编码;③对于只报告了标准回归系数的文献,按照Peterson 和Brown[57]的方法(r=β×0.98+0.05,r≥0;r=β×0.98-0.05,r<0,其中r为相关系数,β为标准回归系数,β∈[-0.5,0.5]),对标准回归系数进行转化。

三、数据分析与假设验证

目前,组织管理研究领域元分析方法主要有Schmidt 和Hunter、Hedges 和Olkin 两种,本文采用Hedges 和Olkin[58]的计算方法,综合使用Piers Steel 教授在中山大学元分析工作坊和赵海临博士在华东理工大学元分析工作坊分享的元分析软件进行计算,主要步骤如下。

图1 效应值漏斗图

(一)出版偏倚分析

为解决出版偏倚问题,在元分析前需要进行效应值检验。出版偏倚是指由于研究者不能完全获取全部的研究资料所造成的结果偏倚。解决这一问题较为直观的是使用漏斗图。根据漏斗图原理,如果各效应值较为对称地聚集在平均效应值两边则说明研究不存在发表性偏倚的问题。从图1 的分布情况来看,大部分研究都较为均匀地分布在中线两侧,说明本文存在出版偏倚的可能性较小。

另外,为了更加精确地估计出版偏倚的风险,本文还采用失安全系数从定量角度检测出版偏倚水平,其原理是计算为使研究结果达到不显著水平仍需要找到的未出版文献的数量,系数值越大越好。从表1 可知,人际信任与员工创造力之间各个对应关系的失安全系数均满足大于5k+10 的标准[59],表明为使结果达到不显著水平需要找到的未出版文献数量均较大。因此,可以认为本文的分析结论是可靠的。

表1 出版偏倚分析结果

(二)效应值转化

首先,通过标准误差公式对编码或通过回归系数转化后的相关系数转化为费雪Z值,解释相关系数分布的不均匀:

其中:ESzr表示转化后的费雪Z值;ESr表示两个变量的相关系数。

然后,将抽样标准误方差的倒数作为权重,对费雪Z值进行加权平均:

最后,将其转换回最终效应值的相关系数:

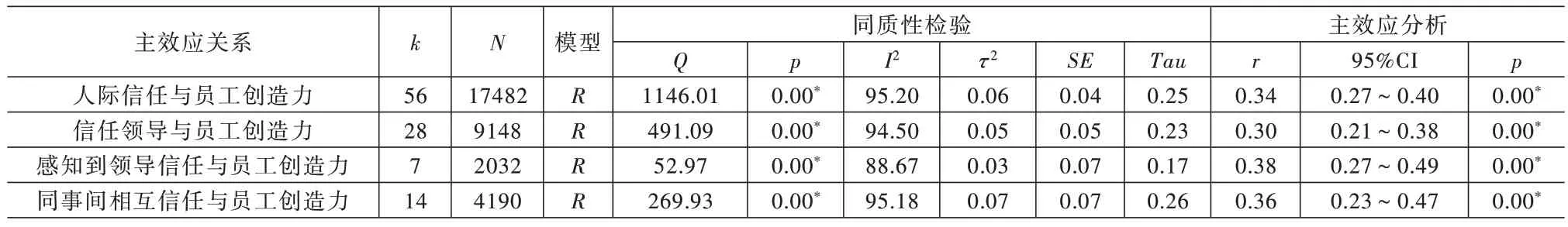

(三)同质性检验和主效应检验

元分析中,对于同质性检验,通常使用Q值和I2两个统计指标来评估样本异质性水平。当Q>k-1,I2>0.6,且p值达到显著性水平时,表明样本是异质的,使用随机效应模型,否则使用固定效应模型(下同)[60],检验结果见表2 。从表2 可以看出,人际信任、领导信任、同事信任与员工创造力同质性检验结果显著性都小于0.05,Q值均远远大于自由度d(fQ)[d(fQ)=k-1],I2均大于0.6,说明样本都是异质的,均采用随机效应模型。同时,I2数值也表明可能存在一些调节因素影响它们之间关系的强弱。以人际信任与员工创造力相关性的同质性检验结果为例,I2值为95.20%,表明元分析中95.20%和4.80%的观察变异分别由效应值的真实差异和随机误差所导致。

表2 中,人际信任与员工创造力整体的相关系数为0.34,且点估计在95%CI 显著,说明人际信任与员工创造力之间存在显著的正向中等强度相关关系。另外,感知到领导的信任与员工创造力之间的效应值(0.38)、同事间相互信任与员工创造力之间的效应值(0.36)都大于信任领导与员工创造力之间的效应值(0.30),且在置信区间内显著。因此,H1、H2、H3 均得到验证。

表2 同质性检验和主效应检验结果

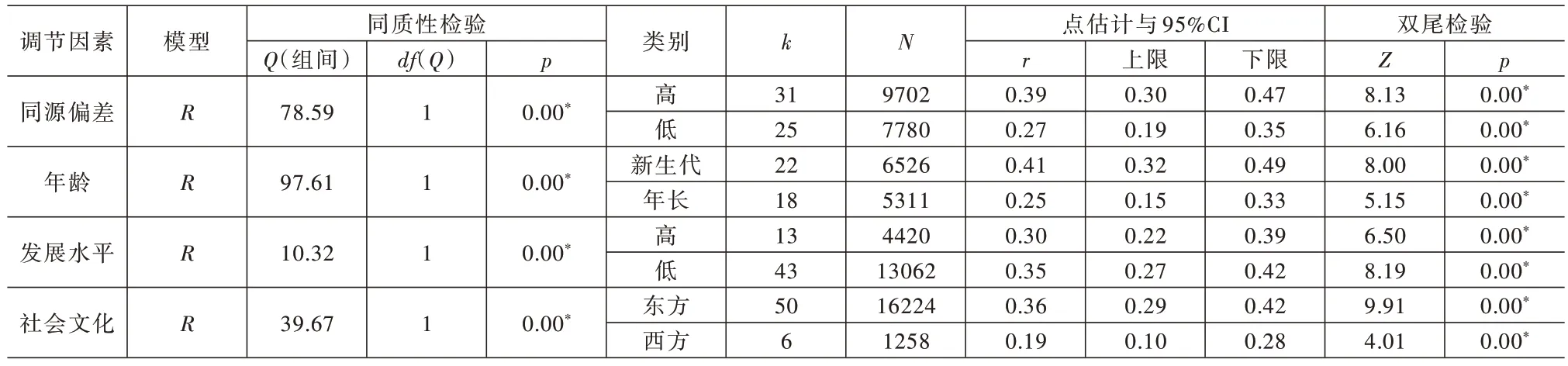

(四)调节效应检验

本文分析了同源偏差程度、年龄、国家经济发展水平、社会文化背景4 个调节变量,在分析同源偏差的调节作用时,根据人际信任、员工创造力两个主变量的评估数据是否来自同一被调查者来区分同源偏差的高低程度,来源于同一被调查者定义为同源偏差高,反之则为低。在分析年龄因素的调节作用时,将独立研究中60%以上样本低于30 岁的研究归类于“新生代”,独立研究中60%以上样本高于30 岁的研究归类于“年长”。在社会文化背景的调节作用分析时,将中国(包括台湾)、韩国、印度、巴基斯坦归于东方文化背景,美国、爱尔兰、乌克兰、荷兰、土耳其、高加索地区归于西方文化背景。而在国家发展程度分析时,根据2018 年联合国颁布的《人类发展报告》中的发展指数排名,将美国、韩国、爱尔兰、荷兰、土耳其、中国台湾归于“高经济发展水平国家(地区)”,中国(除台湾外)、高加索地区、印度、巴基斯坦和乌克兰归于“低经济发展水平国家”。

从表3 可知,同源偏差程度、年龄、国家经济发展水平及社会文化在人际信任和员工创造力之间的调节作用的p值均达到显著性水平,即4 个调节因素在其中的调节作用均显著:①同源偏差高时的效应值(0.39)大于同源偏差低时的效应值(0.27);②人际信任对创造力的促进作用在新生代员工群体中的效应值(0.41)大于年长群体中的效应值(0.25);③东方文化背景下人际信任对员工创造力的效应值(0.36)大于西方文化背景下的效应值(0.19);④经济发展水平较低国家背景下的效应值(0.35)大于国家经济发展水平较高背景下的效应值(0.30)。因此,H4、H5、H6、H7 均得到了验证。

表3 人际信任与员工创造力的调节分析

四、结论与讨论

针对人际信任与员工创造力关系存在比较丰富实证研究但观点不一的现状,本文利用元分析方法,综合检验了组织内人际信任对员工创造力的作用机制,得出如下结论:人际信任能够显著促进员工创造力,感知到领导信任、同事之间的相互信任较信任领导对员工创造力的影响都大;同源偏差程度、年龄、国家经济发展水平和社会文化均显著调节了人际信任与员工创造力的作用关系,当数据来源于同一个体时,得到的人际信任对员工创造力影响水平更高;较年长群体,人际信任对员工创造力的促进作用在新生代群体中更为显著;东方文化背景下人际信任对员工创造力的作用强度要高于西方文化背景;发展水平低的国家中,人际信任对员工创造力的作用要大于发展水平高的国家。本文在为理解组织内人际信任对员工创造力作用机制提供整合视角的同时,也为解释现有相关研究中结论存在差异的潜在原因提供了大样本的稳健解释。本文的结论对相关理论研究和实践也具有一定的借鉴价值。

(一)主效应讨论

关于信任的讨论是一个跨学科、多角度,但却弥久如新的话题,在组织与管理研究中亦是如此。著名管理学家斯普伦格[61]曾把信任、权力和金钱并称为企业组织三大主导因素。本文收集多个国家、不同时间段、不同来源的实证样本,采用更具整合性的元分析方法,证实组织内人际信任与员工创造力之间存在中等强度的正相关关系(r=0.34),进一步夯实了组织内人际信任对员工创造力有促进作用的实证基础,也在一定程度上弥合了针对二者关系的研究分歧。此外,本文还证实了组织内感知到领导信任、同事之间的相互信任分别与信任领导两种不同类型的人际信任对员工创造力促进作用的差异性,比较而言,感知到领导信任、同事间相互信任对员工创造力的积极作用都较信任领导大。虽然目前本文尚未找到与此有关的直接文献证据,但有研究表明,感知到领导信任和信任领导对员工绩效的影响会因为信任双方的之间的不同而产生差异[15]。这也是领导—成员交换理论的一种验证。由于组织内部资源有限,领导会优先满足自己角色期望的下属。而一旦这种信任被下属感知,下属会对自我产生积极的自我评价,领导与下属之间也就从原来的经济性交换关系变为既包含经济性又有社会性的复杂交换关系,体现在不仅包括资源的交换,还包括情感心理的交换。这种基于信任的交换关系必然会带来员工的高创造力。而下属的单方面信任在得不到领导的期望时,创造力会受打击而发挥受限。另外,组织成员间的信任可以推动组织内形成系统性领导(systemic leadership),并对激发员工的创造性思维产生内在激励性[62],也可以视为信任的双向性和双方垂直距离缩小,信任对绩效促进作用越强的观点在员工创造力上的一个表现。另一个可能的解释是来自中国的样本占到大多数,纳入元分析的56 个独立样本中,以中国(不包含中国台湾样本)为研究对象的样本就有38 个,占到总样本的2/3。中国是一个“关系”社会,领导和同事对员工个人来说从来都不是两个具有同等影响力的对象,在信任上亦是如此。在有着上下级权力和控制结构的领导—下属关系中,纵向的信任领导可能更多的是在制度或工作行为上认可领导,而来源于同事的横向信任则更能满足员工的心理诉求,促进双方形成互惠依赖和知识分享的心理契约模式[63],营造更有利的创新氛围,进而达到更好的创造力激发效果。这一结论对企业实践也有启示,即企业在激发员工创造力的信任氛围建设上,既要强调领导风格的转变,突出员工与领导具有更高信任水平的变革型领导[64]的地位,也应该重视同事间自发性信任的形成和加深。另外,对于员工的期望也要及时回应,否则其会由于自身没有得到领导的关注而产生嫉妒心理,因而带来消极影响。

(二)调节效应讨论

在组织创造力研究上,一些研究开始关注如何通过影响情境层面因素激发创造力[4]。可是在组织内人际信任与员工创造力关系研究上,对情境因素,尤其是宏观情境因素的作用关注也很少,本文关于调节效应的分析可以视为对这一研究缺憾的弥补。虽然严格来说,本文分析的同源偏差程度不能算是一个调节因素,但它有助于解释导致现有研究分歧的一些原因,对如何更好地评价员工创造力也有借鉴价值。

本文证实,同源偏差程度高的研究中,人际信任对员工创造力的作用更加显著,反映了数据来源的单一性难以保证评估的客观性,同源数据的自我增强效应有可能导致更高的相关性水平。虽然也存在采用他评方式进行数据收集时,如果评定者对评定对象所了解的信息较为片面,评定结果也会与实际不符[65]的质疑,但本文的结果表明在针对员工创造力的调查中,还是应当尽量选择多来源的数据收集渠道,减少因为同源偏差问题所带来的测量误差。

元分析结果显示,年龄因素在人际信任与员工创造力关系中的调节作用得到了验证,新生代员工群体中,人际信任对创造力的作用更为显著。本文认为,造成该现象的原因可能在于:

(1)新生代员工处于成长期,其工作内在动机的成就动机更强,有更强的自尊需求,而人际信任能够带来积极的信息,使得员工产生积极的自我评价,社会比较理论观点认为个体会进行同化比较,意味着自我评价靠近渴望获得的结果。因而强内在自尊和工作动机的新生代员工会在信任机制下表现出更高的创造力。

(2)创新活动意味着较大的风险,而随着年龄的增长,年长员工重新学习一项新技能变得更加困难,因此,即使在高信任氛围中也希望保持稳定而不是冒险创新。而新生代员工为获得更加宽广的发展机会和积累丰富的工作知识和经验,其更加希望通过创新活动来提升自我和得到组织的认可,因而在人际信任的作用下会表现出更高的创造力。

国家经济发展水平和社会文化在人际信任与员工创造力关系中的调节作用都得到了验证,经济发展水平低、东方文化背景的国家样本中,人际信任对员工创造力的作用较经济发展水平高、西方文化背景的国家更大。对此一个可能的原因的是西方国家和经济发展水平高的国家在组织制度建设上更加完善,对员工创造力的激发更多地是靠工作和制度激励,带有一定“人情味”的人际信任发挥的作用也许有限。然而对更看重人际关系的东方文化和经济发展水平低的国家来说,人与人之间关系的紧密程度对员工工作上的主动性和积极性影响更大,这种影响最终反映在问卷调查方式获得的创造力评价上,就是人际信任与员工创造力之间的关联性也更高。当然还有一种可能,就是本文筛选出的独立样本中,以中国(不包含中国台湾样本)为研究对象的样本占到2/3,作为典型的东方文化代表和体量最大的发展中国家,中国的人际关系比西方的概念复杂得多。对于中国人而言,关系因素优先于个人因素,人际关系是人际信任的基础,而且中国的人际信任经常把能力和人品信任混为一体[20]。换言之,中国情境的组织里,能够获得领导和同事信任的人通常能力和人品都比较优秀,他们的创造力自然也较高。一方面,中国情境下的组织中存在差序式领导模式,其对员工创造力具有重要影响,而且组织中的人际信任会随着文化的“差序格局”呈现出“差序性”特征[66];另一方面,当个体不能在处理同事关系的过程中尽到信任的义务,那么他就会失信于网络中其他的个体,很难再从其他成员那里获得帮助[67],从而失去产生创造力所需的上级支持和同事协作。当然还有一点,就是在组织内人际信任与员工创造力的作用关系上,文化背景和经济发展水平可以独立作用,也可以联合作用。例如,同受东方文化影响深厚的中国和韩国,由于经济发展水平差异,上述作用机制就存在差异[68]。本文得出的这一结论对中国企业意义更明显,即企业在激发员工创造力的实践时,应该注重从文化机制角度进行思考和设计,不能完全照搬西方的理论和模式,而应该考虑中国文化的背景和经济发展的水平。

五、不足与展望

尽管本文对人际信任与创造力之间的影响作用进行了定量的综合分析,但仍存在局限性:第一,由于作者能力有限,本文仅限于中文和英文两种文献,而且一些实证研究没有报告描述性统计数据,不能纳入元分析中,损失了部分研究样本。第二,受文献和样本数量、研究方法的限制,对数据进行处理时,本文借鉴以往学者处理多维度变量时常用的效应值取平均数的方法,可能会对效应值的精确性带来一定不利影响。第三,信任是一种情境依赖的收益(context-dependent payoffs)[69],不同情境下的信任导致的后果也可能不同,本文在考察调节变量时,结合数据的可获得性只纳入了同源偏差、年龄、社会文化和国家经济发展水平四个方面的影响,其他的因素如信任的细分维度、企业所有制类型、人口统计特征等是否也具有调节效应有待继续探索。