水肥一体微喷带施肥均匀性试验研究

王文娟,徐 茹,王文娥,胡笑涛

(西北农林科技大学 旱区农业水土工程教育部重点实验室,陕西 杨陵 712100)

1 研究背景

目前水肥一体化灌溉施肥技术应用广泛,如玉米种植采用膜下滴灌时节水效果显著,但小麦为密植性作物,使用滴灌时管道铺设密集,不利于田间作业。而微喷带是一种新型节水灌溉设备,通过薄壁软管上的微小孔群进行喷水灌溉[1]。与喷灌相比,微喷带灌溉工作压力较低,且水滴打击动能小;与滴灌相比喷洒流量大、灌溉时间短、田间管道少、成本低廉,适用于密植性作物灌溉,已在小麦、花卉、草坪灌溉中得到广泛应用[2-3]。使用微喷带灌溉施肥时,肥料或农药会喷洒到作物叶面上,是一种可实现水肥药一体的节水灌溉方式[4]。

微喷带灌溉施肥均匀性的影响因素主要为:微喷带的铺设长度与间距、工作压力、施肥装置类型及微喷带结构型式等。微喷带的铺设长度过长,会导致沿程水头损失增大[5],可能造成沿程水肥药分布均匀性差、尾端水肥供应不足等。满建国等[1]进行了不同带长的微喷带灌溉试验,探究了土壤水分分布与冬小麦耗水特性及产量的影响因素,微喷带长度的缩短使得小麦籽粒产量、水分利用效率显著升高;吴国华等[6]分析了不同铺设距离的微喷施肥对水稻的影响,得出了最适宜的铺设间距;Burt[7]提出微喷带灌溉水肥分布的非均匀性大约45%是由水压不均匀引起。孙红梅[8]探究了沿程水肥均匀性与长度及压力的关系。王义慈[9]对水肥一体化微喷灌系统进行设计,最后得出N45型微喷带、孔径为0.5 mm、地面坡度设计为12°时对农田灌溉最有利。严海军等[10]、孟一斌等[11]以及党永良[12]探究了微灌系统水肥一体施肥性能,发现在整个施肥过程中保证微喷带首尾压差稳定是获得均匀的肥料分布的必要条件。

目前,对于微喷带灌溉施肥均匀性的研究主要集中在表层现象上,对于造成不均匀现象的因素及系统的分析研究较少。因此,本研究将探究微喷带在不同工作压力和不同铺设长度下的沿程压力分布,以及沿程与垂直微喷带方向的肥液浓度变化规律,以期分析出田间微喷带灌溉施肥均匀性的影响因素。

2 试验材料与方法

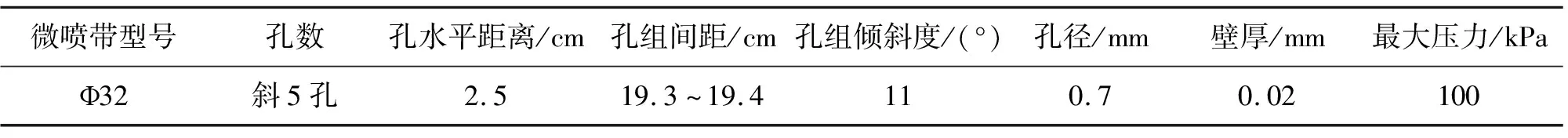

试验在甘肃武威中国农业大学石羊河实验站进行,试验环境为无风或微风(0~1.01 m/s)。试验地为40 m×20 m,分为3个小区(两个小区为20 m×10 m,另一个为40 m×10 m)。受试小麦品种为永良4号,播种机种植,行距为15 cm。试验装置主要包括水力驱动式比例施肥泵、120目网式过滤器、微喷带、闸阀、精密压力表(量程200 kPa,精度0.25级)、量筒、电导率仪等。微喷带采用市场常见的Ф32斜5孔微喷带(购于陕西省启丰现代农业工程有限公司),具体结构参数见表1。

表1 微喷带结构参数表

微喷带在试验小区的铺设长度L为20和40 m,每两条微喷带间距为5 m。试验共设置4种首部工作压力,在春小麦的主要施肥时期(拔节期后期)对各小区使用微喷带施加尿素,此时春小麦的高度为40~50cm。试验时不同铺设长度的微喷带沿程均设置5个取样测试点,分别为0、0.25L、0.5L、0.75L和L处(即20 m长微喷带每隔5 m设置1个测点,40 m长微喷带每隔10 m设置1个测点)。4种首部工作压力下每组试验重复3次。

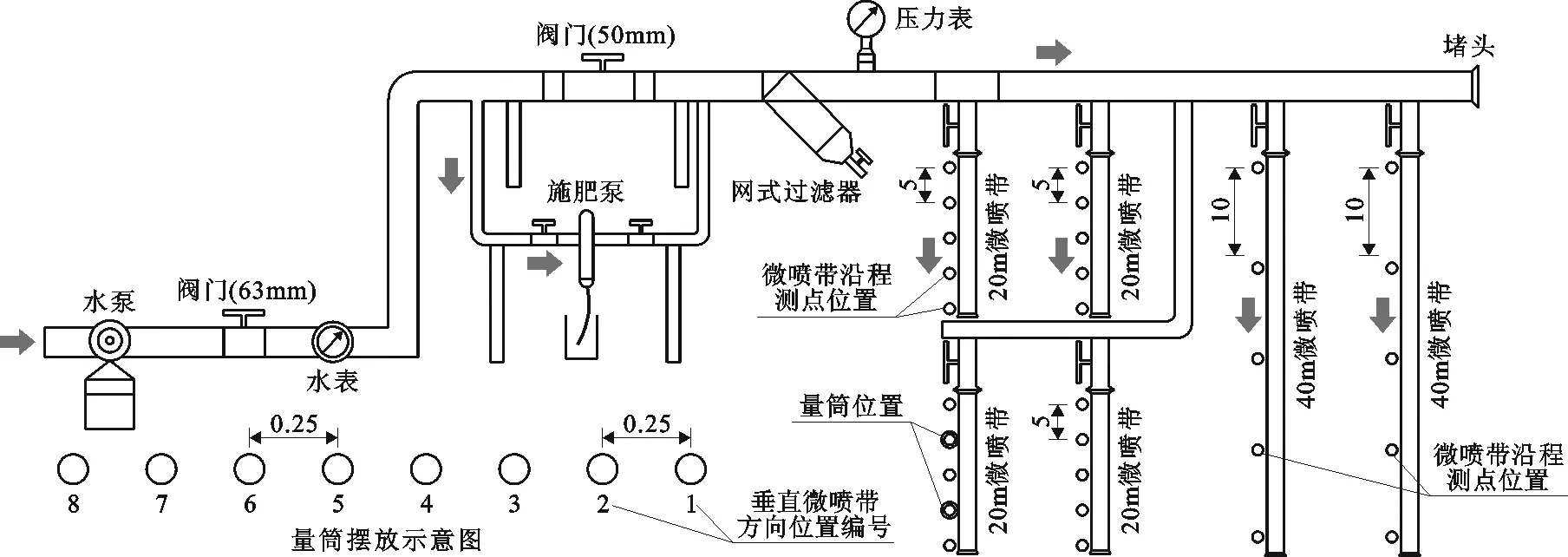

微喷带水平铺设,保证无弯曲、水流可正常喷出,每条带子首部安装压力表。试验开始前在量筒取样位置点垂直于微喷带方向摆放一列规格相同的量筒(直径为11 cm,高度为14.5 cm),每列8个,各量筒间隔约25 cm。试验通过调整闸阀开度改变微喷带首部工作压力,设置5种工作压力(20、28、35、43及52 kPa)来进行沿程压力测试。由于首部工作压力为20 kPa时,微喷带后1/4段压力较低,喷幅小于2.5 m,无法满足作物灌溉需求,因此进行施肥试验时采用4种不同的压力(压力值为28、32、36及40 kPa),各工作压力下均施加尿素1.625 kg(根据小麦种植面积对应所需养分确定)。

试验前用塑料布对喷水进行遮挡,待压力表稳定3 min后移开塑料布开始计时,收集肥液。微喷带稳定施肥结束后关闭水泵,按照量筒编号依次将收集到的肥液使用电导率仪测试不同位置点的肥液电导率,并根据提前率定的电导率-浓度关系式计算得出不同位置、不同压力下的肥液浓度值。试验系统平面布置示意图见图1。

图1 试验系统平面布置示意图(单位:m)

3 结果与分析

微喷带灌溉施肥时,肥料通过施肥罐或施肥泵与水混合再流经管道进入田间,肥料随灌溉的水流喷洒到空中[13],最后落至作物叶片或地面上。水量分布、微喷带的铺设长度及首部工作压力等因素决定肥料的空间分布及均匀性。水量分布的均匀性为肥液分布均匀的直接影响因素,而微喷带属于沿程泄流输水管道,微喷带沿程工作压力会随着铺设长度的增加而逐渐降低[1],从而导致水量分布不均匀。同时,由于微喷带在垂直方向上存在着干燥区也会使得水量分布不均匀。因此,根据试验得到的数据,对微喷带灌溉施肥在两种铺设长度不同首部压力下沿微喷带与垂直于微喷带方向的肥液浓度变化规律进行分析。

3.1 两种铺设长度的微喷带肥液浓度变化

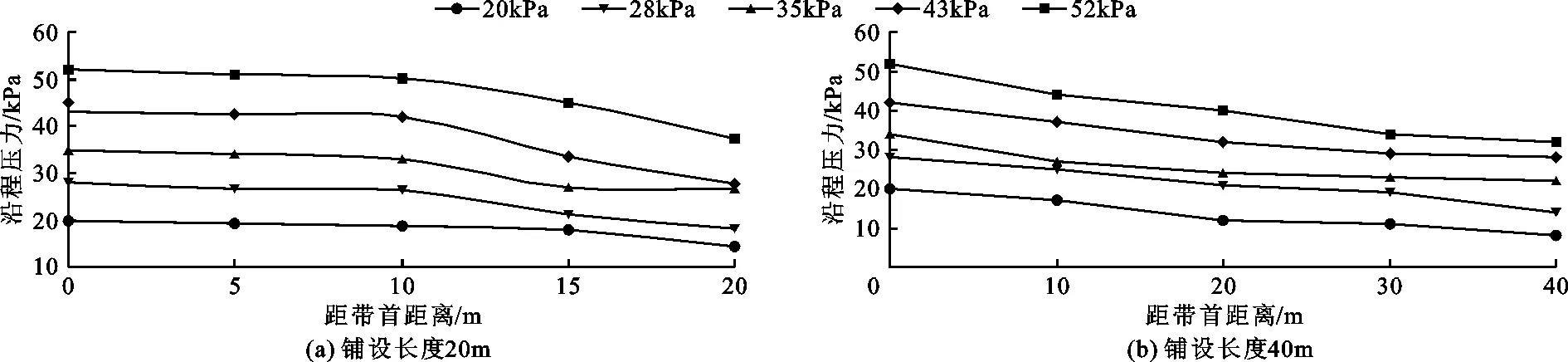

微喷带沿程水头损失主要与铺设长度、微喷带管径及首部工作压力相关。铺设长度主要通过改变沿程水头损失来影响微喷带的沿程压力,进而使沿微喷带方向的水量分布不均匀。微喷带铺设长度增加,沿程损失也不断增加,导致微喷带沿程压力与出流量不断降低,这也是导致沿程水量分布不均匀的主要因素。两种铺设长度下微喷带沿程压力变化曲线如图2所示。

由图2可以看出,两种铺设长度下微喷带沿程压力均呈现递减趋势。计算两种铺设长度下相同首部工作压力的管道沿程相对压降ΔH/H:当首部工作压力为52 kPa,铺设长度为20及40 m时的相对压降分别为0.28和0.385;当首部工作压力为43 kPa时,铺设长度为20及40 m时的相对压降分别为0.35和0.36,铺设长度40 m时沿程压力下降的幅度相对20 m时较大,沿程压力的曲线斜率较陡。沿微喷带方向水量分布均匀性主要影响因素为喷射点的工作压力,喷射点的工作压力即为首部工作压力减去沿程压力损失,而沿程压力损失主要影响因素为微喷带的铺设长度。

图2 两种铺设长度不同首部压力下微喷带沿程压力变化曲线

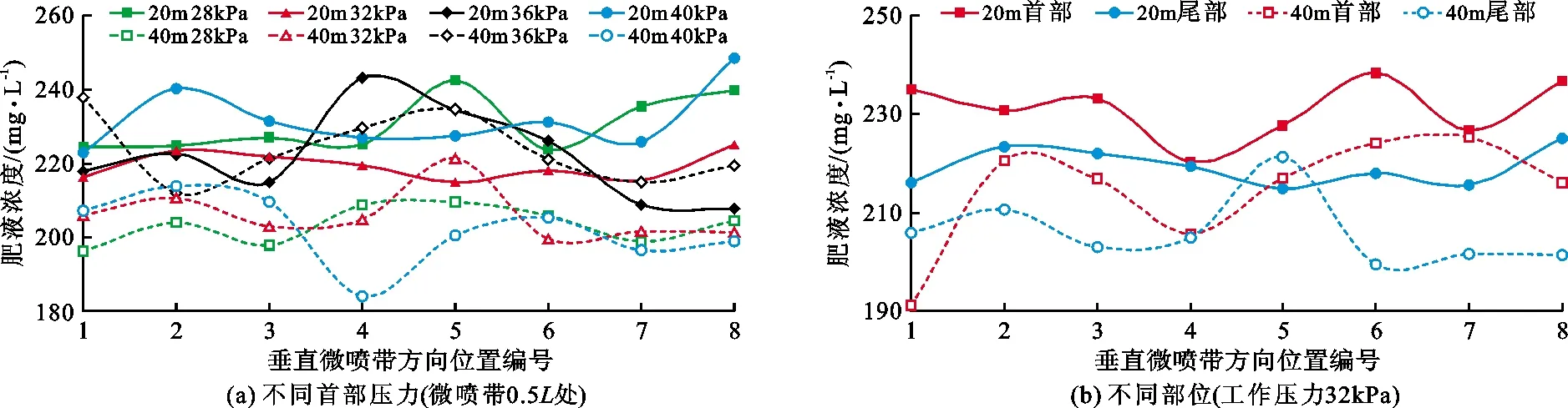

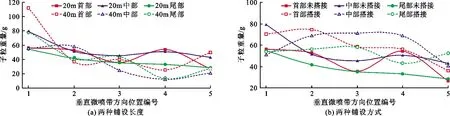

两种铺设长度下不同首部压力及部位垂直微喷带方向肥液浓度变化见图3。

由图3(a)可以明显看出,在使用比例式施肥泵进行灌溉施肥时,肥液浓度相对均匀,呈小幅度波动趋势。图3(b)中微喷带在两种铺设长度下首部与尾部的肥液浓度相差不大,即微喷带铺设长度对肥液浓度影响很小。根据不同首部工作压力与不同位置的对比,可以看出微喷带铺设长度为20 m的肥液浓度变化与铺设长度为40 m相比幅度更加平稳,并且浓度值略高。这种现象说明,使用微喷带进行灌溉施肥时存在适宜铺设长度,可根据微喷带沿程水头损失的变化规律确定极限铺设长度,提高灌溉水量分布均匀性的同时提高施肥均匀性。

由于微喷带沿程压力沿程逐渐降低,沿程喷洒水量逐渐减小,虽然对肥液浓度影响不大,但施肥量为水量与肥液浓度的乘积,所以微喷带铺设长度对施肥均匀度有一定影响,主要是通过沿程水头损失的减少改变不同位置处喷孔的工作压力,使不同位置点的水量发生变化而导致肥液浓度受到影响。根据图3可以发现铺设长度为20 m、工作压力为40 kPa时,垂直于微喷带方向的肥液浓度变化相对平缓,而当微喷带铺设长度为40 m时,变化相对平缓的工作压力为28 kPa,这说明在不同的铺设长度下微喷带的压力变化不同,使得在不同位置处肥液浓度产生区别,而在不同铺设长度条件下可以通过改变首部工作压力使得微喷带垂直方向施肥效果达到相似。所以,在实际生产使用过程中要根据实际情况设置合适的首部工作压力与铺设长度,以减少不必要的水量及肥料的损失及作物生长不均匀现象。

图3 两种铺设长度下不同首部压力及部位垂直微喷带方向肥液浓度变化

3.2 垂直于微喷带方向肥液浓度变化

微喷带施肥均匀度与水量分布均匀性相同主要分为两个部分:垂直于微喷带方向与沿微喷带方向,水肥一体化灌溉施肥的特点就是肥随水流动喷洒进入田间,但由于还涉及肥料溶解问题,所以肥液的均匀性与水量分布均匀性不完全一致。试验测试了垂直于微喷带方向上不同位置点的肥液浓度及水量分布情况(沿微喷带首中尾位置,即距带首0、10、20 m和0、20、40 m处),以分析垂直于微喷带方向的肥液浓度分布均匀性。

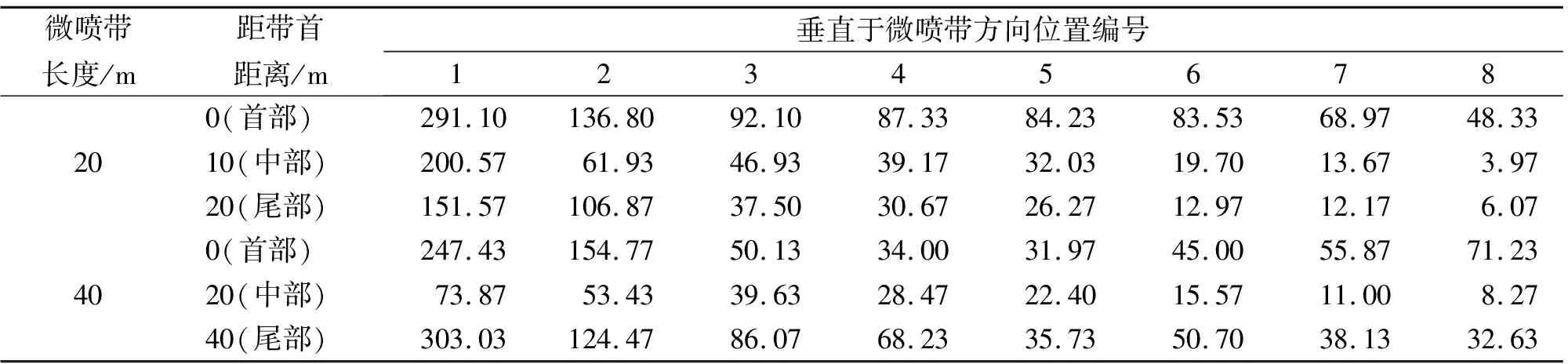

根据在拔节期得到的垂直于微喷带方向的测点水量,得到了两种铺设长度下微喷带首、中、尾3个位置处垂直于微喷带方向的水量分布变化,如表2所示。在无作物情况下,微喷带垂直方向的水量变化存在峰值,一般情况会存在1个或两个峰值。根据表2可以发现,在有作物的田间试验中微喷带垂直方向的水量分布发生了一定的变化,垂直于微喷带方向的水量不断降低,不再存在峰值位置,靠近微喷带的位置由于小麦茎秆的遮挡,水量容易造成淤积使得水量充裕,而远离微喷带的位置点由于喷射出的水流受到层层小麦茎秆叶片的阻挡与碰撞改变了水流原有的行进路径,到达最外端的水流不断减少。铺设长度为20 m的微喷带水量在首部和中部两个位置点基本高于铺设长度为40 m时,而尾部出现反常,出现这种现象的原因可能是因为水流忽然遇到微喷带尾部的堵塞压力回升导致的。

图4绘制了两种铺设长度下不同位置处垂直于微喷带的肥液浓度变化曲线,由图4(a)可以看出,在铺设长度为20 m时肥液浓度大致整体有轻微下降趋势,在靠近微喷带的位置点肥液浓度变化幅度相对远离微喷带的位置点较平缓,在距离微喷带的位置点4之后的肥液浓度有轻微波动,但整体变化不大,说明垂直于微喷带方向肥液浓度基本均匀。根据图4(b)看出相比铺设长度为20 m的微喷带铺设长度为40 m时波动更为明显,在距离微喷带的位置点3之后的位置点就已经产生明显波动,而下降趋势不明显,可见垂直于微喷带方向的肥液浓度在铺设长度为40 m时相对均匀整体变化不大。

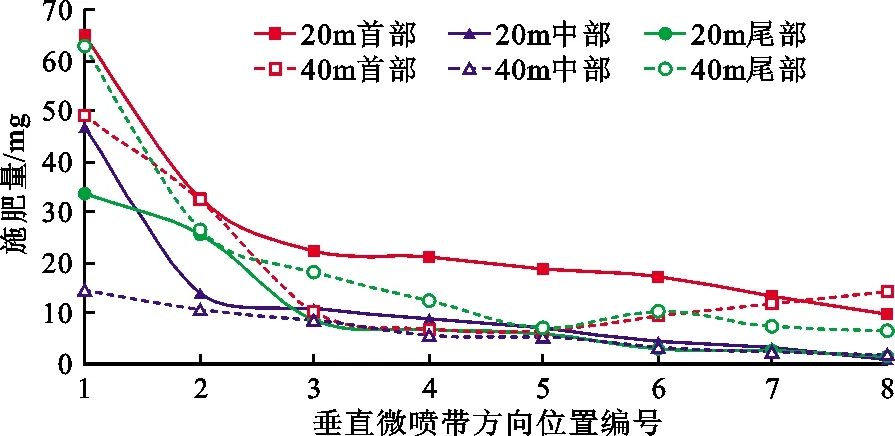

根据表2所得垂直与微喷带方向不同位置点的水量变化数据与图4的肥液浓度变化规律曲线可计算得到不同位置垂直于微喷带施肥量(水量×肥液浓度)的变化,绘制得到不同位置垂直于微喷带方向施肥量变化,如图5所示。由图5可知,由于垂直方向肥液浓度变化相对均匀,最终不同位置点施肥量的变化规律与水量变化规律相似,在有作物遮挡时,均逐渐降低。

图4 两种铺设长度下不同位置垂直微喷带肥液浓度变化曲线

图5 两种铺设长度下不同部位垂直微喷带方向施肥量变化曲线

表2 两种铺设长度下不同位置垂直于微喷带方向水量变化g

3.3 沿微喷带方向肥液浓度变化

由于微喷带在实际运行过程中,沿程的出流量是不断变化的,这会导致微喷带沿程水量分布不均匀,进而对沿微喷带方向肥液浓度产生一定的影响,而不同的铺设长度水量变化也不相同。故试验测试沿微喷带不同位置点的肥液浓度变化,根据试验得到的数据绘制不同位置点的肥液浓度变化曲线,分析沿微喷带方向肥液浓度变化规律。

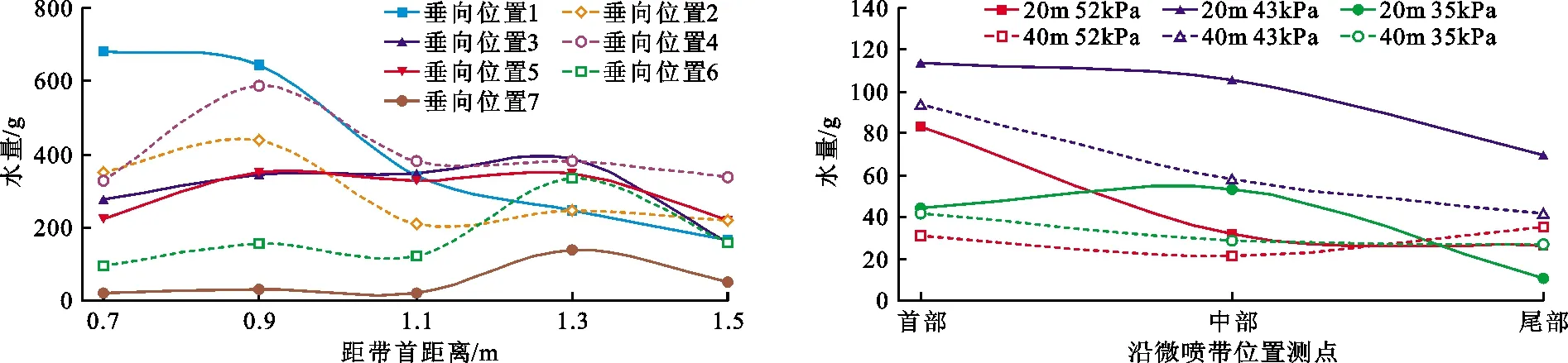

根据在实验室得到的微喷带沿程水量变化数据与大田试验中获取的水量数据,绘制出的铺设长度为3 m,取样点间隔0.2 m时,微喷带不同垂向测点的沿程水量变化曲线见图6;20、40 m两种铺设长度不同工作压力下,微喷带首、中、尾3个部位水量变化情况见图7。由图6、7可以很明显地看出,沿微喷带方向水量总体呈下降趋势,过程中有轻微的波动。图6表明,在铺设长度较短时,垂直于微喷带的方向由近及远水量逐渐减少,离微喷带越远的位置点水量变化越为平缓;图7表明,铺设长度为20 m时水量在相同压力下大于铺设长度为40 m的情况,工作压力为43 kPa时水量值最大。而在取样间隔不同时,间隔越大变化趋势越明显,下降的幅度增大,沿程水量的变化与测试位置点的工作压力正相关,而沿程水头损失与铺设长度密切相关,所以水量变化会随着铺设长度发生变化。

图6 微喷带不同垂向测点的沿程水量变化曲线(铺设长度3 m,间隔0.2 m) 图7 两种铺设长度不同工作压力下微喷带首、中、尾3个部位水量变化曲线

通过在大田中采用比例式施肥泵与微喷带相结合进行施肥灌溉,铺设长度为20 m、压力为28 kPa时,沿微喷带不同位置的各垂向测点肥液浓度见图8,在不同工作压力下对两种铺设长度沿微喷带方向不同位置进行取样测定其肥液浓度,得到的微喷带沿程肥液浓度变化曲线见图9。由图8可以看出,沿微喷带方向的肥液浓度整体变化趋势有轻微波动,变化幅度不大,而靠近微喷带的位置点肥液浓度低于远离微喷带的位置点,若在相同位置肥液中溶质相同,而靠近微喷带的位置点水量相对于远离的位置点较高,则其肥液的浓度相对较低;由图9可见,在相同铺设长度和工作压力下,微喷带沿程肥液浓度变化幅度较小,基本均匀。铺设长度为20 m时相同工作压力下肥液浓度均大于铺设长度为40 m的情况,而铺设长度为20 m时,肥液浓度随工作压力的增大而增大,沿程肥液浓度有轻微减小趋势,减小幅度不大;铺设长度为40 m时,工作压力为36 kPa的肥液浓度最大。

综合图8、9可以得出,随铺设长度的增大,沿程肥液浓度变化不明显,存在不同的最优工作压力。均匀性的变化主要与首部的施肥装置密切相关,本试验中铺设长度为20 m时,40 kPa工作压力的肥液浓度均匀性最好;铺设长度为40 m时,28 kPa工作压力的肥液浓度均匀性最好。而肥液浓度最高时均匀性不一定是最好的。

图8 沿微喷带不同位置的各垂向测点肥液浓度(铺设长度20 m、压力28 kPa) 图9 两种铺设长度不同工作压力下微喷带沿程肥液浓度变化

图10绘制了比例式施肥泵与微喷带组合灌溉施肥下,垂直于微喷带方向的小麦产量变化曲线,图中籽粒重量为试验区1.0 m×0.5 m面积内收获的小麦经晾晒脱粒后的重量。由图10可以看出,垂直于微喷带方向由近及远小麦产量均逐渐降低,这与垂直于微喷带方向水肥呈下降趋势的规律吻合。图10(a)表明,铺设长度为20 m时,产量值的变化相对40 m的情况较平缓,首、中、尾的产量差值相对较小,减小铺设长度可以适当提高水肥的均匀性进而使作物生长相对均匀,减少作物产量不均匀现象。图10(b)对比了两种铺设方式下,垂直于微喷带方向的小麦产量值变化,采用两条微喷带搭接组合灌溉时,相同位置的小麦产量明显高于单条微喷带灌溉的情况,组合灌溉可以使得远离微喷带的位置点得到另一条微喷带的补充灌溉,通过补充灌溉可以很大程度地降低作物生长的不均匀性。在进行水肥一体田间布置时,可以通过合理设置微喷带铺设长度与方式提高水肥的均匀性,减少作物生长的不均匀性与肥料的浪费。

图10 两种铺设长度和铺设方式下垂直于微喷带方向小麦产量变化曲线

4 讨 论

目前农业灌溉中水分利用率低下,肥料浪费严重,水肥一体化能实现精准施肥,将肥料直接输送至作物根部,减少肥料浪费[14],通过合理施肥方式优化产量构成适当提高作物产量[15-16]。张孟妮等[17]通过试验探究得出微喷带水肥一体化技术投资低廉、施肥高效且节水的结论。有研究表明工作压力对微喷带的沿程肥水均匀性影响较小[18],本试验结果表明微喷带的沿程水肥均匀性与工作压力有一定关系,不同的工作压力会造成首尾压差的不同,这会使得沿微喷带方向肥液浓度变化趋势不同。作物使用微喷带灌溉施肥,水肥均匀性及追肥量、灌水量是目前需要解决的主要问题,刘占卯等[19]针对河北地区小麦、玉米种植使用微喷带灌溉的不同生育期所需的灌水施肥量进行了探究,而刘彩彩等[20]、白珊珊等[21]对使用微喷带进行灌溉施肥后肥料养分的运移及对作物产生的影响进行了试验探究,发现水肥一体化能在一定程度上提高作物产量。

在大田生产使用过程中,由于微喷带沿程水头损失及水量的变化和施肥装置的不同等,均会使垂直于微喷带或沿微喷带方向施肥浓度产生差异。试验通过对不同铺设长度下微喷带灌溉施肥均匀度的情况进行试验探究,对微喷带的生产设计提供一些理论建议,减少在实际生产使用过程中因施肥不均匀而导致作物得到的养分不同,使得不同位置作物生长进程及产量不同,同时也可以通过灌溉组合方式、工作压力合理控制及微喷带铺设长度优化选择减少肥料的浪费及作物生长不均匀性。

5 结 论

(1)通过对两种铺设长度下微喷带沿程压力及肥液浓度变化规律的探究,可以得出在大田试验中微喷带在铺设长度为20 m时沿程压力的下降幅度相对平缓。在铺设长度低于40 m时建议首部工作压力为40~45 kPa。

(2)对垂直于微喷带方向的水量分布、肥液浓度及施肥量的变化趋势进行分析,发现有作物时微喷带垂直方向的水量分布发生了变化,肥液浓度大致整体有轻微下降趋势,垂直方向肥液浓度变化相对均匀,垂直微喷带位置点施肥量的变化规律与水量变化相似。

(3)通过对沿微喷带方向不同位置点的水量分布及肥液浓度进行试验探究分析可以看出,沿程肥液浓度会相应减小而均匀性变化较小,不同铺设长度存在不同的最优工作压力,本试验设置条件下铺设长度为20 m时,最优工作压力为40 kPa;铺设长度为40 m时,最优工作压力为28 kPa。

微喷带在不同位置点的肥液浓度变化与施肥装置及铺设长度、工作压力密切相关,水量分布的均匀性对肥液浓度有一定的影响,可以通过设计选择施肥相对均匀的施肥装置、相对适宜的铺设长度与工作压力,使得在运行中不同位置点施肥浓度相对均匀,减少在大田水肥一体化施肥过程中肥料喷洒不均匀现象,根据微喷带的结构型式及田间布置选择最合适的运行参数,达到节水高效施肥的使用效果。