野生白银盘的鉴定及其生物学特性研究初报

许 晶,刘 虹,车星星,李素玲

(山西农业大学山西功能食品研究院,山西太原030031)

白银盘是山西管涔山地区一种著名的白色野生食用菌,因其盛产在入伏期即每年7月下旬到8月上旬,被当地人称为白银盘或伏银盘[1]。该蘑菇肉质肥厚、味道鲜美、口感软滑[2-3],因此,深受当地村民欢迎。白银盘不仅可以食用,还具有多种药用价值[4-8]。其子实体可治小儿麻疹、伤风感冒、烦燥不安,因其能产生杯伞素(Clitocy bin)而具有抗肺结核病以及促进宫颈癌细胞凋亡的作用[9];深层发酵生产的菌丝体及滤液中含有抗肿瘤活性成分,能够增强人体免疫功能,在国际上被称为生物反应调节剂(Biolog ical response modifier,BRM)[10]。

目前,白银盘市场价格在40~60元/kg不等,成为当地村民主要的经济来源之一。白银盘的自然采集量已呈明显下降趋势,难以满足市场需求。因此,开展野生白银盘的驯化工作势在必行[6]。目前,野生白银盘人工驯化栽培的报道极少,对其的鉴定也主要以形态特征鉴别为主。

本研究利用从山西管涔山采集的野生白银盘,在形态特征鉴定的基础上对其进行了分子鉴定,并对菌丝体进行了生物学特性研究,以期为白银盘的人工驯化栽培奠定基础。

1 材料和方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试样本(LH170701) 野生白银盘子实体2017年采自山西管涔山地区海拔1 800 m的云杉和落叶松混交林草地上,新鲜且无病虫害。对样本采用组织分离法获得菌株材料,并经纯化后筛选生长旺盛的菌株作为研究材料。

PCR引物由上海生工生物技术有限公司合成。

1.1.2 母种培养基 马铃薯(去皮)200 g,葡萄糖20 g,蛋白胨3 g,琼脂粉20 g,磷酸二氢钾3 g,硫酸镁1.5 g,水1 000 mL。

1.1.3 平板培养基 葡萄糖20 g,蛋白胨3 g,琼脂粉20 g,磷酸二氢钾3 g,硫酸镁1.5 g,维生素B10.03 g,硫酸铁0.1 g,水1 000 mL。

1.2 试验方法

1.2.1 形态学鉴定 在手持放大镜和体视显微镜下进行子实体宏观特征观察,主要观察子实体的形状、颜色、大小、菌盖、菌柄及菌褶等。子实体的显微结构观察在光学显微镜下进行,用蒸馏水和3%KOH制作水封片,用棉兰和Melzer试剂检验担孢子壁是否喜兰以及淀粉质的反应。

1.2.2 分子鉴定 在北京首都师范大学生命科学学院微生物实验室采用CTAB法提取样本的DNA,PCR扩增在FTGRAD2D型PCR扩增仪上进行,ITS测序工作由北京中科希林生物技术有限责任公司完成。测序后ITS基因序列通过BLAST程序与GenBank数据库中所收录的ITS基因序列进行同源性比对,结合形态学特征对样本进行鉴定。

1.2.3 碳源试验 以平板培养基作为对照,分别以相当碳量的果糖、麦芽糖、乳糖、蔗糖和淀粉代替其中的葡萄糖,设6个处理,每个处理3次重复,每个重复5个平板。

1.2.4 氮源试验 以平板培养基作为对照,分别以相当氮量的牛肉膏、酵母膏、麦麸、硫酸铵和尿素代替其中的蛋白胨,设6个处理,每个处理3次重复,每个重复5个平板。

1.2.5 碳氮比试验 以平板培养基中的葡萄糖作为碳源,蛋白胨作为氮源,碳氮总量23 g,按照1∶1、5∶1、10∶1、15∶1、20∶1、25∶1、30∶1的碳氮比分别设置7个处理,每个处理3次重复,每个重复5个平板。

1.2.6 温度试验 在平板培养基中,设15、18、21、25、28、31℃共6个培养温度处理,每个处理3次重复,每个重复5个平板。

1.2.7 pH试验 用1 mol/L的盐酸和氢氧化钠对平板培养基进行酸碱度调整,共设4.0、5.0、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0等7个pH值,每个处理3次重复,每个重复5个平板。

碳源、氮源、碳氮比和pH值试验的平板均在25℃恒温下暗光培养7 d,温度试验在不同的温度下暗光培养7 d,每3 d进行一次观察和测量,计算菌丝的日生长速度。

1.3 数据分析

相关数据采用Excel 2003、SPSS 9.0、LSD法进行数据处理和统计分析。

2 结果与分析

2.1 形态学特征

担子果中到大型,菌盖生长初期呈扁半球形,后逐渐平展,中部下凹,后期直径可达6~20 cm,表面光滑,无绒毛,边缘整齐,无条纹,白色,有时中部呈浅黄白色;菌肉白色,厚实;菌褶白色,不等长,较密,直生或稍延生;菌柄圆柱状,长5~8 cm,直径2~4 cm,白色,表面平滑,中实;担孢子椭圆形,(5.5~7.5)μm×(4~5)μm,无色,表面光滑,弱淀粉质。

2.2 ITS-DNA测试比对结果

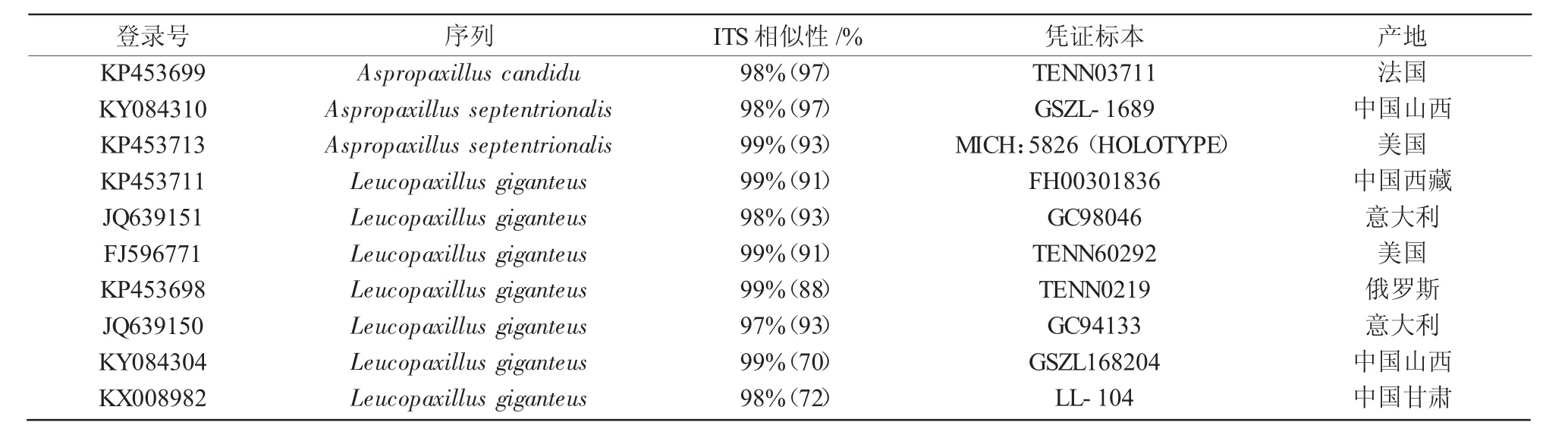

提取的ITS-DNA片段在NCBI上用BLAST比对结果显示(表1),样本(LH170701)与数据库中的10个序列属于同源序列,相似度都在97%以上,与来自美国序列KP453713的ITS相似度最高,为99%,结合形态学可以确定本研究采自中国山西管涔山地区的白银盘是大白桩菇,学名是Aspropaxillus septentrionalis(Singer&Smith)Vizzini。

表1 白银盘样本的ITS片段在NCBI上BLAST结果

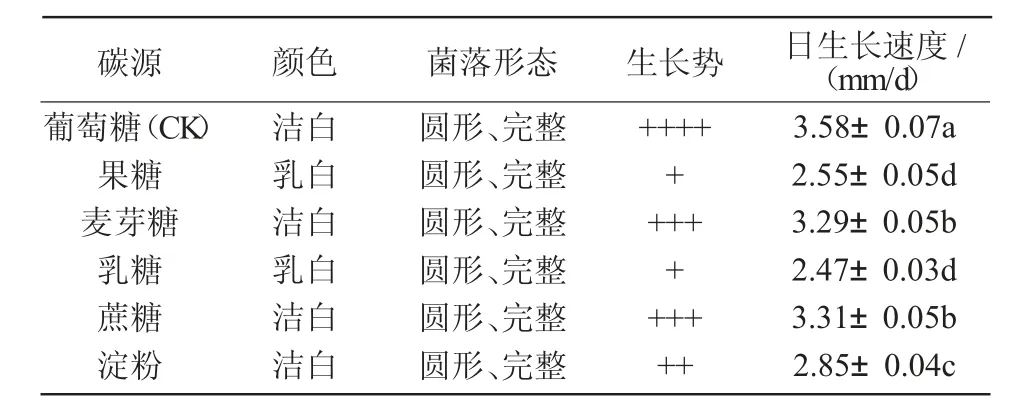

2.3 不同碳源对白银盘菌丝生长的影响

碳源是食药用菌生长所必需的营养物质。由表2可知,不同碳源培养基上,白银盘菌丝生长势和生长速度呈极显著差异。在以葡萄糖为碳源的培养基上,菌落呈圆形而完整,菌丝洁白、粗壮、浓密、生长势强,日生长速度最快,为3.58 mm/d,显著高于其他的碳源;蔗糖和麦芽糖表现次之;果糖表现最差,菌丝乳白色、稀疏,生长势极弱,日生长速度最慢,为2.55 mm/d。

表2 不同碳源对白银盘菌丝生长的影响

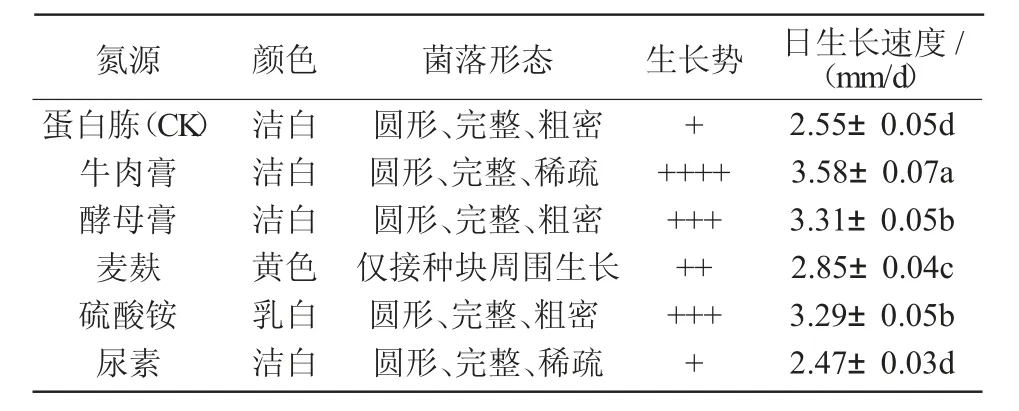

2.4 不同氮源对白银盘菌丝生长的影响

氮源是食药用菌生长的第二大营养液。由表3可知,不同氮源菌丝的生长情况有着显著差异。在以牛肉膏和酵母膏为氮源的培养基上,白银盘的菌落圆形、完整,菌丝洁白、粗壮、浓密、生长势强,日生长速度快,分别为3.58、3.31 mm/d,与其他氮源的差异达显著水平;麦麸和硫酸铵表现次之;尿素表现最差,菌丝仅在接种块周围生长甚至不生长。

表3 不同氮源对白银盘菌丝生长的影响

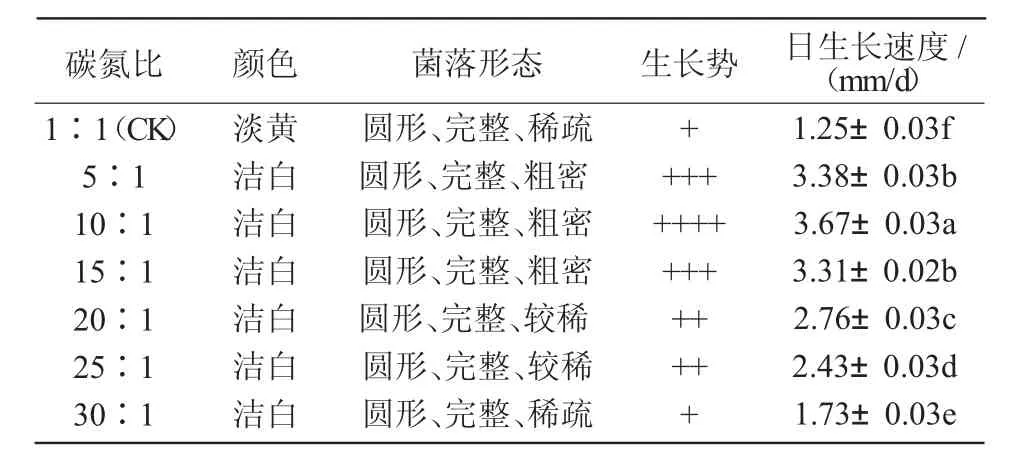

2.5 不同碳氮比对白银盘菌丝生长的影响

从表4可以看出,白银盘菌丝在碳氮比为(1∶1)~(30∶1)的培养基上均可生长,但生长速度存在显著差异。在10∶1的培养基上生长势最强,日生长速度最快,为3.67 mm/d,与其他碳氮比菌丝生长呈显著差异;其次为5∶1和15∶1,二者差异不显著,但与其他碳氮比菌丝生长呈显著差异;表现最差的为1∶1和30∶1,菌丝稀疏、生长势弱、生长速度最慢。

表4 不同碳氮比对白银盘菌丝生长的影响

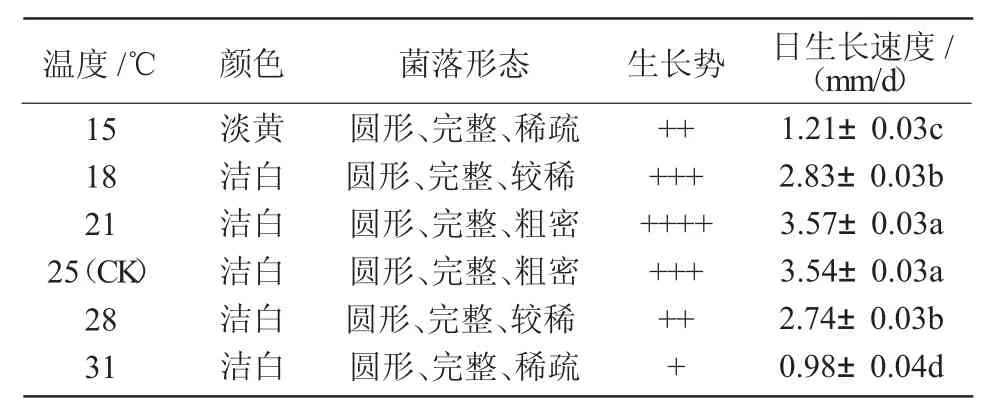

2.6 不同温度对白银盘菌丝生长的影响

从表5可以看出,白银盘的菌丝在15~31℃下均可生长,但生长势、日生长速度存在极大差异。菌丝最适宜的培养温度为21~25℃,菌落浓密、菌丝粗壮、生长势最强、日生长速度最快,分别为3.57、3.54 mm/d,与其他温度下菌丝生长差异显著;当温度低于21℃时,菌丝日生长速度随温度的升高逐渐加快,且生长势趋好;当温度高于25℃时,菌丝生长速度随温度的升高逐渐减慢,且生长势减弱。

表5 不同温度对白银盘菌丝生长的影响

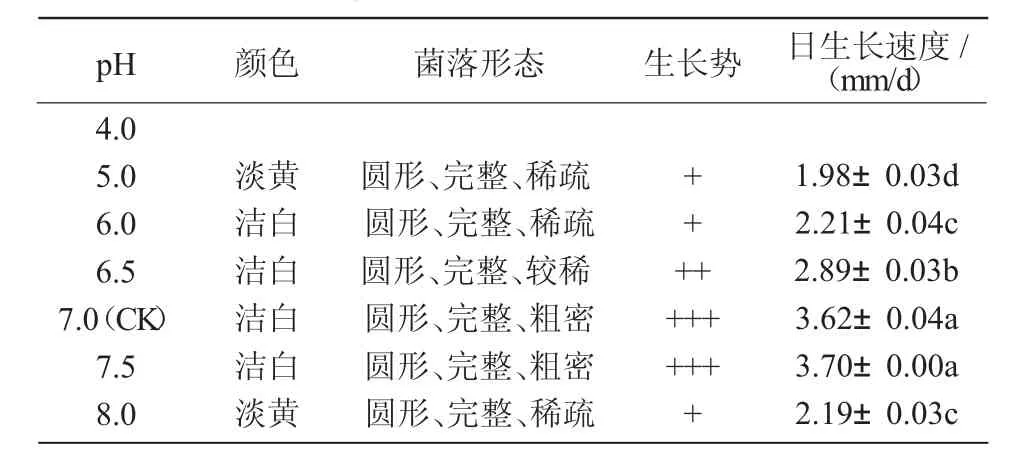

2.7 不同pH值对白银盘菌丝生长的影响

从表6可以看出,白银盘在pH值5.0~8.0的范围内均可生长,但随着pH值的升高,菌丝日生长速度呈现先升后降的趋势,但以pH值7.0和pH值7.5表现最好,即菌丝生长势最强、日生长速度最快,分别为3.62、3.70 mm/d,与其他pH值的菌丝生长差异达显著水平;pH值低于5.0或高于7.5时,菌丝日生长速度显著减慢;pH值4.0时菌丝不生长。

表6 不同pH值对白银盘菌丝生长的影响

3 结论与讨论

通过形态学和ITS-DNA序列鉴定,确定了在山西管涔山地区采集的野生白银盘是隶属伞菌目白蘑科桩菇属的大白桩菇(Aspropaxillus septentrionalis)。

通过生物学特性研究可以看出,白银盘菌丝生长的最适宜碳源是葡萄糖,其次是蔗糖和麦芽糖;适宜菌丝生长的最佳碳氮比为10∶1,其次为5∶1和15∶1;最适宜的pH值为7.0~7.5;适宜菌丝生长的温度为21~25℃。

在氮源培养基中,牛肉膏、酵母膏、麦麸和硫酸铵对菌丝的生长都优于蛋白胨,最适宜的氮源是牛肉膏和酵母膏,其次是硫酸铵;说明有机氮源和无机氮源对白银盘菌丝生长都有不同程度的促进作用。