中国南海海域煤地质特征

张功成,李增学,王东东,邵 磊,杨海长,宋广增,陈 莹,贾庆军,刘海燕,郭 佳,刘 莹

(1.山东科技大学 地球科学与工程学院,山东 青岛 266590; 2.中国海洋石油总公司中海油研究总院,北京 100029; 3.同济大学 海洋与地球科学学院,上海 200092; 4.济南大学 资源与环境学院,山东 济南 250022; 5.北京雪桦石油技术有限责任公司,北京 100088)

中国煤地质研究具有悠久的历史和坚实的基础。老一代煤地质工作者对中国煤(田)地质做了系统阐述[1-2],特别是对中国陆域区煤地质研究已相当深入,基于煤炭资源调查、资源预测及勘探开发的需要,已基本查明了中国陆域区各时代成煤盆地类型及含煤地层的分布状况,提出了大量有关成煤盆地沉积学、聚煤规律、煤变质特征及规律性、煤炭资源赋存及控煤机制等的成果[3-15],特别是中国煤田构造格局的系统研究与构造控煤作用机制分析,提出了有关中国煤地质领域研究的最新成果。需要指出的是,迄今为止,有关中国煤地质及煤的分布等方面的研究图件,基本上是以中国陆域区为主,尚没有完成包括中国各海域区在内的完整的中国煤地质图。主要因为中国海域区煤地质资料的缺乏,没有进行过专门煤地质勘查。当然,中国南海煤地质研究的落脚点并不是海域区煤炭资源开发,而是煤系煤层及成煤分散物质对油气成藏的重大贡献,反过来推动了煤地质研究者对中国海域区煤地质科学问题的兴趣,开始注意海域区的煤地质特点特别是中国南海成煤特点及其对能源资源形成的贡献。

中国南海油气地质研究及天然气资源勘查,揭示了中国南海构造演化及沉积盆地分布特征,也为进行有关成煤特点及机制的研究提供了基础条件。中国南海海域区有许多大型的新生代沉积盆地,这些盆地发育有巨厚的陆相和海相地层,是中国寻找大气田的有利前景区[16-17]。如琼东南盆地崖南凹陷、珠江口盆地珠三凹陷东南部、莺歌海盆地南部等都是煤成气资源有利的富集区[18-19]。

煤成气资源勘查证实,南海沉积盆地发育渐新统滨岸沼泽相煤系和中新统海相泥岩、碳质泥岩烃源岩。渐新统滨岸沼泽相煤系中泥岩、碳质泥岩以II2型干酪根为主、煤层主要为III型干酪根[20-26]。

钻探揭露南海北部陆坡深水盆地发育3套烃源岩:始新统—下渐新统湖相泥岩及海岸平原沼泽相含煤地层;上渐新统半封闭浅海相泥岩及滨海沼泽相含煤地层;新近系中新统—上新统浅海-半深海相泥岩,属该区潜在的烃源岩系[27-31]。

地球化学特征研究认为南海深水盆地主要的烃源岩为海陆过渡煤系[32]。珠江口盆白云凹陷发育大型陆架边缘三角洲沉积体系[33],而琼东南盆地主要发育扇三角洲-辫状河三角洲沉积体系。

近年已有不少煤地质学者关注有关中国海域区包括南海海域的煤地质问题的研究,进行海域区成煤盆地沉积充填、煤沉积学、含煤地层层序地层分析[24,26,34],认为琼东南盆地的煤系、煤层形成与发育具有复杂性和多元性,煤系沉积体系既与冲积水动力体制有关,又与盆地水域与冲积相互作用的体制有关,需用新的视角去深入研究[34-36]。如煤系发育环境及控制因素分析[37],煤系形成模式[38-39],成煤盆地与煤系分布研究[35],煤的沉积学特征、成煤环境及沉积有机相与聚煤模式等[40-56]研究较为深入细致,成果也比较丰富。有关海域区含煤地层的层序地层分析也逐步开展[57-58],以及构造对煤系形成的控制作用研究[60],获得了海域区含煤地层层序划分初步成果。

本文的宗旨是在系统总结前人对中国南海煤地质研究成果认识,并基于课题组近年进行中国南海较为系统的成煤盆地、含煤地层及煤沉积学研究,从全南海大区域着眼,以期在中国南海成煤特征及含煤地层整体性方面有所进展,抛砖引玉,具有探索意义。可以认为,从煤地质学科角度进行中国南海煤地质研究,对下一步完成中国全境煤地质图及与煤有关的资源全面评价,具有基础技术价值和意义。

1 中国南海海域成煤盆地分布特征

1.1 南海构造特征

南海南部和北部大陆边缘盆地构造演化存在明显的非同步性[59]。正是基于南海不同陆缘盆地张裂-伸展的非同步性证据,可以合理地解释南海扩张演化过程,也为南海不同次海盆扩张可能存在向南的突然跃迁提供依据。根据新南海扩张事件,将现今南海地区新生代划分为扩张前初始裂陷、同扩张裂陷、扩张后沉降3个时期,对应的时间分别为古新世—中始新世、晚始新世—早中新世及中中新世—现今(图1,2)[60]。

图1 南海南、北大陆边缘盆地沉积环境与含煤情况对比[60]Fig.1 Comparison of sedimentary environment and coal content in south and north continental marginal basins of SCS[60]

中国南海边缘海盆地基本特征是以出现新生洋壳为重要特征而区别于典型的边缘海盆,但陆-海过渡带具有较强的构造活动性,盆地形成的深部过程具有复杂性。具有稳定大陆边缘的基本结构而不具备稳定大陆边缘的稳定性,因此认为中国南海新生代大陆盆地属于带有活动特点的边缘海盆地。在阶段稳定时期,发生泥炭形成与聚集,在阶段活动时期,泥炭沼泽被破坏,泥炭被搬运,成分散状陆源有机物质碎屑与其他细粒物资一起被搬运至远海沉积。

南海构造演化史表现为构造旋回性的特点[76-77],可分为古南海形成与发育、古南海消减和新南海发展、南海快速沉降与萎缩等3个阶段(图3)。始新世以后,欧亚板块与印度板块发生碰撞,导致两板块之间的深层软流圈在南北向应力的作用下向东南流动,而在东南方向受到了太平洋板块的阻挡,形成地幔柱上升流,导致了新南海的形成。自早渐新世至中新世,是古南海消减和新南海形成、发展阶段,是南海边缘发育含煤沉积的重要时期。

渐新世是琼东南盆地成煤的重要时期,正是在盆地深部发生重大变格的时期,即古南海逐渐消失、新南海逐步形成,盆地基底由陆壳消亡到洋壳形成的时期[76-77]。在这种盆地深部转换期中发生成煤作用,成为该时期琼东南盆地重要的成煤期,这就注定了成煤的复杂性和特殊性[78]。

1.2 成煤盆地分布

南海盆地中煤盆地较多,南海北部的珠江口盆地渐新统恩平组为含煤地层,珠江口盆地渐新统崖城组和陵水组为含煤地层,北部湾盆地渐新统涠洲组为含煤地层,莺歌海盆地渐新统崖城组和陵水组为含煤地层,台西南盆地渐新统和中新统均为含煤地层。南海南部盆地的含煤地层分布在曾母盆地的渐新统和下中新统、文莱沙巴盆地的中晚中新统、万安盆地的渐新统、中建南盆地的渐新统,以及南薇西盆地始新统和北康盆地始新统(图1,2)。可以看出,整个南海主要分布着渐新统和中新统含煤地层,部分为始新统含煤地层。北部盆地主要为渐新统含煤地层,南部盆地则相对较为复杂,始新统、渐新统和中新统都有分布。

2 中国南海海域煤系分布主要控制因素

2.1 含煤沉积特征——以北部琼东南盆地和南部曾母盆地为例

(1)琼东南盆地。琼东南盆地钻井揭露的沉积地层包括古近纪的古新统、始新统和渐新统,新近系的中新统、上新统及第四系。根据岩性、电性、古生物及沉积旋回,将地层划分为7个岩组,自下而上分别为渐新统崖城组、陵水组,中新统三亚组、梅山组、黄流组,上新统莺歌海组和第四系乐东组(图4)。渐新统崖城组、陵水组为含煤地层。通过对崖城组岩芯、测井资料的分析发现,崖城组的煤层具有煤层薄、层数多、稳定性差的特点。琼东南盆地渐新统岩芯中可以见到一些薄煤层,从几厘米到几十厘米,最厚不超过40 cm。煤层的层数多,横向不稳定,邻近钻孔中揭露的煤层数和厚度变化较大,难以对煤层进行横向对比,如YC13-1-1和YC13-1-2井等。渐新统煤层主要色调为深灰黑色、黑色,大都呈暗淡光泽,宏观煤岩类型以半亮-半暗型煤为主,煤中矿物含量较高,密度普遍较大,部分煤岩芯处有油渍溢出,反映该煤层具有较强的倾油性。由于存放时间长,风化严重多,煤岩呈疏松的粉末状(图5,6)。

图3 中国南海及邻区构造演化示意[78]Fig.3 Tectonic evolution cycle diagram of the SCS[78]

图4 琼东南盆地新生界综合地层柱状[24]Fig.4 Composite stratigraphic histogram of the Neogene in Qiongdongnan Basin[24]

图5 琼东南盆地崖13-1地区崖城组薄煤层(岩芯盒每行为1 m)Fig.5 Thin coal seam of Yacheng Formation,area Y13-1,Qiongdongnan Basin (1 m for each cell of core box)

图6 琼东南盆地崖13-1地区陵水组段薄煤层(岩芯盒每行为1 m)Fig.6 Thin coal seam of Lingshui Formation,area Y13-1,Qiongdongnan Basin (1 m for each cell of core box)

图7 曾母盆地综合地层柱状[66]Fig.7 Comprehensive stratigraphic histogram of Zengmu Basin[66]

(2)曾母盆地。根据WONG(2011)[79]关于曾母盆地(沙捞越盆地)东南部中始新世—渐新世野外露头研究揭示,该时期在盆地东南部由西南向东北方向依次发育河流-三角洲-浅海相沉积,表明渐新世曾母盆地已经为海相环境。渐新世共有4个油田的沉积相资料,均位于盆地东南部的东巴林坚凹陷,分别是发育三角洲相的D35油田、Pemanis油田和Wangsa1油田,以及发育滨浅海相的Temana油田,表明曾母盆地渐新世早期已经进入海相环境,并且在盆地南部有三角洲发育。曾母盆地西侧的纳土纳地区以及南部的塔陶地区、巴林坚地区的钻探结果表明,曾母盆地主要存在两套煤系:渐新统和下中新统[80]。以巴林坚地区为例,含煤地层主要发育于渐新统—下中新统的滨岸平原沉积环境(图7)。受盆地各构造单元演化不均衡、沉积厚度差异大、热场分布不均匀以及地史上沉降中心自南向北迁移等因素影响,曾母盆地含煤地层的展布特征较为复杂,整体上曾母盆地含煤地层的发育主要与盆地始新世末以来的海陆过渡相沉积体系的发育、展布密切相关[81]。曾母盆地西侧(纳土纳地区)以及南部(塔陶、巴林坚地区)煤系的分析结果表明[82-83],两套煤系基本地球化学指标略有差别,主要表现在成熟度以及生烃潜力方面。

2.2 煤系分布主要控制因素

煤系发育和分布受到诸多因素的控制和影响,查明这些因素并结合一定的预测手段,可以开展煤系发育与分布预测。南海北部的琼东南盆地和珠江口盆地含煤地层发育的研究程度较高,含煤地层的分布主要依据有:沉积环境的控煤作用、古构造-古地形的控煤作用、可容空间变化的控煤作用、地层厚度的指示作用、地震波阻抗反演的指导作用、沉积-构造聚煤模式的指导作用,在这些研究的基础上,可以开展南海北部琼东南盆地和珠江口盆地含煤地层发育与分布预测。

南海盆地新生代的煤系是重要的油气烃源岩,根据“源控论”的观点,煤系的发育与分布是形成油气的物质基础和前提条件。因此,查明含煤地层的发育与分布,是开展南海地区油气勘探的重要基础工作。

(1)南海独特的构造演化控制了成煤盆地形成。古构造-古地形对煤发育的控制作用非常显著,古凸起的存在是陆生高等植物大量繁殖的前提,可为煤的形成提供大量有机质;古凸起向凹陷过渡的边缘平台区、缓坡区等浅覆水区域,易形成利于泥炭堆积的低能沼泽环境,从而成为煤层发育的有利场所。不同的构造-古地形样式中,古凸起向凹陷过渡的边缘平台区、缓坡区等浅覆水区域,是有利于泥炭沼泽发育的部位。区域古隆起上的局部低洼部位(“隆上洼地”),以及凹陷内的次级凸起(“坳内凸起”),有着适当的覆水深度,易形成泥炭沼泽而发育煤层。

(2)适宜的气候条件与植物繁盛。古气候和古植物是发生成煤作用的前提条件,一般钻遇煤层的地区肯定具备成煤的古气候和古植物条件。中国南海盆地的主要成煤期为古近纪,基本上处于利于成煤的热带-亚热带。该地区的植被类型和沟鞭藻均说明当时的气候属于温暖潮湿的南亚热带湿热气候[85],整个盆地都具备形成煤的古气候条件和古植物条件。

(3)成煤沉积体系与沉积相成为泥炭形成与堆积的有利场所。沉积环境是控制煤系发育的重要条件,南海盆地的三角洲平原沼泽、扇三角洲平原沼泽、潮坪的潮上带和潮间带沼泽、滨海的海沼沙岭平原沼泽等环境都是有利的成煤环境[35]。新生代叠合断陷聚煤作用与河流-三角洲体系密切相关。河流带来大量沉积物,形成营养丰富的三角洲,导致植物发育、埋藏、堆积,形成泥碳沼泽;三角洲越大,越有利于煤、泥炭、暗色泥岩发育,同时能够为前三角洲浅海区域提供沉积有机质。如果三角洲规模较大,从上三角洲平原到过渡带再到下三角洲平原,煤层厚度呈现出先增加后减小直至消失的规律,三角洲平原过渡带部位最有利于成煤,煤层累积厚度最大。废弃扇三角洲平原的前端和活动扇三角洲的朵叶体前端,均有利于聚煤。在障壁海岸环境,障壁岛后潮坪的潮上带和潮间带上部,以及部分潟湖淤浅部位,均利于泥炭沼泽的发育,特别是在海退时期。无障壁海岸环境,煤层主要发育在扇/辫状河三角洲平原、海沼沙岭平原环境,后滨沼泽环境偶有成煤作用发生。

(4)基准面变化导致泥炭堆积可容空间变化。基准面升降限定了含煤层段与成煤环境的迁移,沉积盆地中基准面的升降引起的可容空间的变化对聚煤有着重要的控制作用,即可容空间增长速率与泥炭堆积速率的相对平衡状态决定了煤层厚度[15,85]。在层序地层单元内,煤层主要发育在海侵体系域和高位体系域早期[86]。海陆过渡环境(近海环境),煤系发育位置及累积厚度受泥炭堆积速率与可容空间增加速率的控制:靠陆一侧冲积平原和三角洲平原沉积环境中,煤层主要出现在最大海泛面位置;而靠海一侧障壁-潟湖沉积环境中,煤系主要出现在海侵体系域。在平面上,距离物源区较近的凹陷边缘平台区,最大海泛期可发育一定规模的煤系,高位域晚期海平面开始下降,聚煤作用逐渐消失。在缓坡带坡折以上的部位,海平面处于初始海侵面时,开始发生强度不大的聚煤作用;在最大海侵期,煤系集中发育。高位域沉积早期,聚煤作用逐渐减弱,到高位域中晚期聚煤作用逐渐消失。

3 中国南海海域煤系分布探讨

3.1 分析方法与技术

(1)海域区含煤地层及煤层组合识别方法[87]。采用沉积学、测井地质学、数学方法以及地震方法等对含煤地层及煤层组进行识别,总结出4 种含煤地层及煤层组识别方法,即逻辑判别法、聚类分析法、蜘蛛网图法和人工神经网络法。结果表明:逻辑判别法和蜘蛛网图法仍然是较为有效的以定性为基础的半定量化方法,而聚类分析法和人工神经网络法则是成功且有效的定量分析方法,但不是通用的模型;对于勘探程度较低的海域区,要综合运用 4 种方法才能有效地预测含煤地层和识别煤层。

(2)地震反演技术之三瞬技术法预测与判断煤系[87]。地震反演是进行煤系分布预测的重要手段。通过对地震资料进行地震波的动力学分析,最终认为基于模型反演和神经网络反演的结果与含煤层段有良好的对应关系。地震反演之三瞬技术即低波阻抗对应含煤层段。三瞬技术即瞬时振幅、瞬时相位和瞬时频率分析法。

煤层的低密度、低速度与其围岩特别是与其上、下覆岩层形成了明显的波阻抗差,这是预测含煤层分布较有效的方法。研究区内主要含煤层段的地震相主要有:席状,平行-亚平行,强-弱振幅,连续-较连续,低-中视频率;席状-楔状,杂乱-发散-亚平行,弱-中振幅、不连续-较连续,低-中视频率等。煤层的低密度、低速度与其围岩特别是与其上、下覆岩层形成了明显的波阻抗差,这是预测含煤层分布较有效的方法。受资料条件的限制,地震剖面中预测的煤系分布区域为较可能发育煤系的区域,而未预测出煤系的区域也不一定不发育煤系,只是其可能性相对较小。因此,地震反演技术是含煤层段分布预测的一个半定量-定量方法。

地震反演技术与方法对于识别含煤段、判别含煤地层的分布是十分有效的,通过对琼东南盆地多个地震剖面的研究发现三瞬技术法对于识别较厚煤层交互层(复合层段)为可行的。

3.2 中国南海海域煤系分布预测

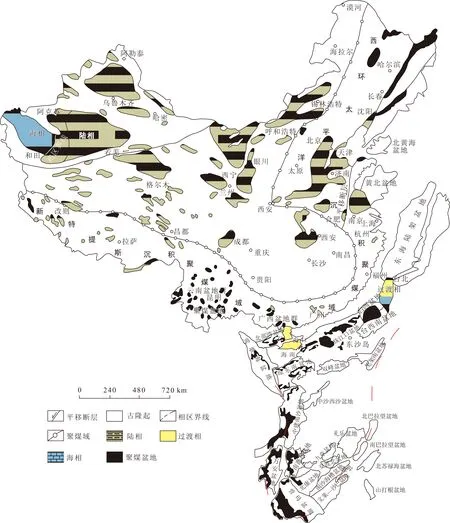

综合考虑了以上因素,笔者对大南海盆地典型时期的煤系发育与分布情况进行了分析、预测与成图,并综合中国陆域区已有的中国新生代煤系分布资料,完成了海域区与陆域区的整合(图8)。总体来看,渐新世资料较为充实,煤地质图所反映的含煤地层分布相对可靠。

(1)晚始新世—早渐新世。该时期南海北部的珠江口盆地、琼东南盆地、北部湾盆地和莺歌海盆地,盆地西部的中建南盆地、万安盆地、南薇西盆地等主要为陆相河湖沉积,盆地边缘一般发育河流、滨湖、三角洲和扇三角洲沉积。南海盆地南部的曾母盆地南部,发育规模较大的三角洲和滨海沉积。这些地区均是成煤的有利场所。其他地区,主要为海相沉积,水体较深,不利于成煤。该时期,煤系主要发育在南海北部、西部和南部的浅水区域,包括三角洲平原、扇三角洲平原、河流泛滥平原、滨湖平原、潮坪等环境,整体呈“C”字形展布。

(2)晚渐新世。该时期陆相盆地范围缩小,海水影响范围扩大,陆相湖盆逐渐向海陆过渡相或海相演化。该时期在南海北部珠江口盆地大于大型的三角洲,北部湾盆地三角洲-扇三角洲较为发育,莺歌海盆地仅在北部发育三角洲-扇三角洲;南海西部的中建南盆地和万安盆地的西部,仍有三角洲-扇三角洲发育;盆地南部的曾母盆地西南部仍有三角洲-扇三角洲发育。煤层仍主要发育在这些三角洲-扇三角洲的平原部位和滨岸平原部位,整体来看,仍呈“C”字形展布。

(3)中新世中国南海成煤进入衰退期,泥炭形成与堆积的范围较小。① 早中新世南海盆地整体为海相沉积,南海北部仅在珠江口盆地北部发育规模较大的三角洲,琼东南盆地北缘发育规模较小的、彼此孤立的扇三角洲。南海盆地西部万安盆地的西侧发育规模较大三角洲。南海盆地南部曾母盆地的侧发育三角洲-扇三角洲,其沿着盆地南缘分布范围明显变窄。该时期,煤系可能发育在这些规模相对较大的三角洲-扇三角洲平原部位。② 中中新世基本继承了早中新世的沉积格局,南海北部仅在珠江口盆地北部发育规模较大的三角洲,琼东南盆地北缘发育规模较小的、彼此孤立的扇三角洲,莺歌海盆地北部和东北部发育一些扇三角洲。南海盆地西部万安盆地的西侧发育的三角洲较早中新世有所缩小。南海盆地南部曾母盆地的侧发育三角洲-扇三角洲,其沿着盆地南缘分布范围明显较早中新世有所扩大。该时期,煤系可能发育在这些规模相对较大的三角洲-扇三角洲平原部位。③ 晚中新世基本继承了中中新世的沉积格局,该时期海水影响的范围进一步扩大,南海北部仅在珠江口盆地北部发育规模不大的扇三角洲,琼东南盆地北缘偶有发育规模较小的、彼此孤立的扇三角洲,莺歌海盆地北部和东北部发育的扇三角洲范围明显缩小。南海盆地西部万安盆地的西侧发育的三角洲范围也明显缩小。南海盆地南部曾母盆地的侧发育三角洲-扇三角洲,其沿着盆地南缘分布范围明显较缩小,仅东南部三角洲范围较大。该时期,煤系可能发育在这些规模相对较大的三角洲-扇三角洲平原部位。

图8 中国古近纪煤系分布预测(陆域部分参考文献[11])Fig.8 Prediction map of Late Eocene-Early Oligocene coal measures distribution in China(Land section,by References[11])

4 结论与讨论

受资料条件,特别是钻井条件的限制,南海北部盆地的浅水区钻井相对较多,特别是岩芯、岩屑、测井等资料较为丰富,为煤系的研究提供了重要的基础资料,如琼东南盆地和珠江口盆地地。通过对南海北部盆地见煤钻井揭示的煤地质学特征,总结了南海北部煤系发育与分布的规律;在此基础上,结合以往陆上区域煤地质学的研究经验和规律,基本实现了大南海区域的煤系发育与分布的圈定。

(1)中国海域区,不管是南海海域还是其他海域,煤地质研究服务于油气勘探开发,已经有几十年的历史,不少专家学者提出了很多有关煤系煤层形成的认识,丰富了煤地质学的内容,扩展了煤地质理论在海域区的应用。这些研究的意义和价值,主要是服务于海域区的油气勘探与开发。从研究的内涵看,目前的研究还是被动的,大都还是沿用了陆域区煤地质研究的传统理论、方法和手段。然而,海域区的煤地质研究,已经远远超出了“聚煤”这样的普遍问题,因为海域区的煤地质研究并不是服务于煤炭的勘探开发,而煤系和煤层是作为生烃源岩进行研究,更重要的是陆源有机质的发育与分布及其对生烃的贡献,需要进一步深入研究。

(2)南海海域区钻井资料较少,仅南海北部盆地的浅水区钻井相对较多,特别是岩芯、岩屑、测井等资料相对较为丰富,为煤系的研究提供了重要的基础资料。笔者通过对南海北部盆地见煤钻井揭示的煤地质学特征,总结了南海北部煤系发育与分布的规律。在广泛调研和现有资料研究的基础上,查明了整个南海主要分布着渐新统和中新统含煤地层,部分为始新统含煤地层。

(3)中国南海海域并不是一个统一的盆地,是由若干个具有独立特性的盆地组成,含煤地层也各具特色。南海北部的多个盆地的渐新统甚至中新统都发育含煤地层。南海南部盆地则相对较为复杂,在渐新统、下中新统、中晚中新统、始新统也有含煤地层发育。整个南海的含煤地层主要发育在渐新统和中新统,部分发育在始新统。

(4)中国南海海域各成煤盆地的成煤环境也具有较大的差异。晚始新世—早渐新世南海北部和西部盆地边缘一般发育河流、滨湖、三角洲和扇三角洲沉积;南海盆地南部的曾母盆地南部,发育规模较大的三角洲和滨海沉积,是成煤的有利场所。煤系主要发育在南海北部、西部和南部的浅水区域,包括三角洲平原、扇三角洲平原、河流泛滥平原、滨湖平原、潮坪等环境。晚渐新世陆相盆地范围缩小,海水影响范围扩大,陆相湖盆逐渐向海陆过渡相或海相演化。中新世南海大部为海相沉积,尽在盆地边缘地带发育不同规模三角洲、扇三角洲等,范围不大,因此成煤条件较差,成煤作用较弱。

致谢感谢彭苏萍院士对中国南海煤的形成与分布研究的鼓励和指导,指出要开展南海煤的形成和成煤盆地分析,要对南海煤地质逐步有较深刻的认识;感谢中海油研究总院提供多年对南海盆地分布及沉积体系等资料支持。