景观设计中建筑·音乐·数学的审美性联结——以古希腊和巴洛克时期为例

杜庆尧

(康涅狄格大学农学院,康涅狄格州 斯托尔斯 06269)

建筑与音乐究其本源来说都是遵循某种法则的艺术创造。建筑是用结构来表达思想的科学性的艺术,从表现形式看更为具象而固态;音乐是声音的艺术,“音,声也。生于心,有节于外,谓之音”[1],需要透过人心去想象和创造,容易受个体意识形态的影响。建筑与音乐无论是形式和内容上都极具共通性,正如黑格尔所说:“如果说音乐是流动的建筑,那么建筑则是凝固的音乐”。

古往今来,数学作为最具统治力和先导性的基础学科,无时不刻在用它无可比拟的逻辑性和公理化集合模式影响并推动着建筑与音乐创造的发展与变革。数学是研究现实世界中各种空间形式与数量关系的专门学科,对空间与结构变化或是比例与尺度变化的思考就是一种极具代表性的数学思维模式,譬如说,可以用函数(映射)的思想来定义建筑形体中的内部结构以及蕴含在某一乐句中的旋律线条,从而实现音乐织体到建筑设计语言的逻辑转化与划归,也可以通过构造几何模型去制作音画、音值图谱,从而实现音乐审美的可视化。可见,数学在这里担当着不可替代的串联性作用,它为建筑与音乐的艺术审美提供了一种量化的、公理化的、以数字模型为基础的研究方法。本研究就是运用这种方法,着力探讨古希腊和巴洛克时期建筑、音乐、数学三者间的转译模式、审美性联结的思想理念及特征表现。

1 古希腊时期建筑、音乐、数学审美性联结的思想探源

1.1 数字的美感与伦理释义

古希腊哲学、数学的先驱和集大成者毕达哥拉斯毕生致力于对自然规律与人伦道德的探索和研究,以他为代表的毕达哥拉斯主义首次在美学及数学的范畴中提出了著名的黄金分割理论,即矩形只有在长和宽具有一定比例的时候(1∶0.618)才是最美的[2]。毕达哥拉斯主义认为数字是具有美感的,“万物都是数”,在毕达哥拉斯本人看来,祷文中的“1”是纯洁的,“4”是圣洁的,而“10”是万物之母;早期的毕达哥拉斯学派哲学家如菲洛劳斯和阿古斯塔也曾提出“1”与智力和存在有关、“2”与思想有关、“4”与正义有关的观点,值得一提的是,数字“3”被赋予了重要的象征意义,因为“3”是整数数列中最先出现的,可以用来概括整个世界和其中的所有事物[3]。“3”在毕达哥拉斯的三位一体论中给出的伦理维度解释,即每个人的善良被认为有三个方面:谨慎、干劲和好运。

1.2 音程和谐与数字“长度”的审美联结

在音乐方面,和谐论作为毕达哥拉斯主义的重要观点,不仅是对“天体和谐”的哲学假说在音乐与数字之间和谐关系的补充与诠释,也从一定意义上为现代乐音体系中的和声、音列、音阶等分支体系提供了质朴而坚实的理论基础。这一理论的出发点源于古巴比伦人的一种宇宙观,即“把宇宙变成一个发出乐音的宇宙,把音乐变成宇宙的摹本和代表”,毕达哥拉斯将自己对于宇宙各天体之间关系的认识与之联系,并把他们与音乐中各音程之间的数学关系相互加以对应和抽象[4],就形成了和谐论的基本观点。

和谐论的主要观点包括通过以弦长为基础产生音阶中的音程关系来界定和谐音程和不和谐音程,弦长比为2∶1时两音音程关系为八度;弦长比为4∶3时为四度;弦长比为3∶2时为五度关系,即除了四、五、八度音程关系以外的所有音程都是不和谐的。无独有偶的是,构成和谐音程的弦长比数字之和(1+2+3+4=10)同时也是“完美数”(Pythagoreans the perfect number),因为它包含了“数的全部本质”(图1)。

图1 毕达哥拉斯主义和谐数及对应符号

和谐论观点的提出是毕达哥拉斯和他的学生反反复复测量实验的结果,他们用不同长度和张力的琴弦、管乐器、相同直径但不同厚度的铜盘,以及装满不同高度水的相同的花瓶进行了系统的实验,早期的毕达哥拉斯学派甚至还建立了弦或管的长度与音符的音调和弦振动频率之间的定量比率[3]。和谐论的卓越创造在于它是人类历史上第一次基于物理量测量的音乐数学实验研究,德国物理学家、量子力学创始人之一维尔纳·海森堡(Werner Heisenberg)称和谐音程公式是“人类科学中最强大的进步之一”,它使测量空间中的声音成为可能。

在音乐方面,古希腊人早在公元前5世纪左右首次提出并总结了“四音音列”即四分音四音列(Enharmonic tetrachord或简称Tetrachord)的概念以及他们的变体形式(图2),其最初用途只是为了方便以符号的形式来表示当时主要乐器“里拉琴”(Lyre)(图3)的四根弦(最初为4根,后来发展到7~15根不等)或者是演奏时不同的按音音位而已,后来在实践中逐渐体系化和理论化发展为一种音阶形式的调式。基本的四音音列分别为多里亚(Dorian)、弗里几亚(Phrygian)、利底亚(Lydian)和混合利底亚(Mixolydian),除了混合利底亚外,其余的三个基本音列都可以通过结合相同音程机构来组成一个八度音阶,也可以通过音阶之间的移位来产生变体(Hypo-)。

1.3 建筑的严整对称与数字和谐秩序的审美联结

图2 古希腊四音音列音阶体系及变体对应

图3 里拉琴(七弦)

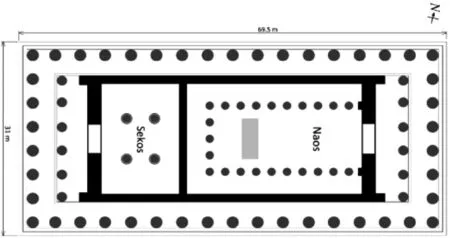

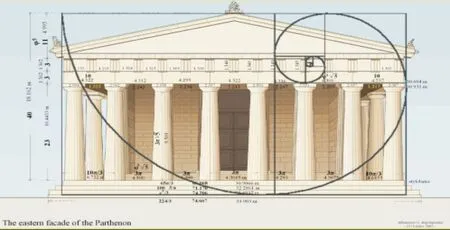

对毕达哥拉斯来说,和谐意味着“繁杂的组合和不同的灵魂的一致”。在毕达哥拉斯哲学中,数字和谐被应用于数学、医学、心理、美学、形而上学和宇宙学问题。对毕达哥拉斯哲学家来说,数的基本性质是用对边的和谐相互作用来表示的。例如在古希腊最具代表性的建筑帕特农神庙(公园前447-432年)的设计中,就无处不贯彻和彰显着这一要义。平面布局上(图4),无论是内殿(Naos)还是外殿,长宽边柱列的个数比基本都严格遵从1∶2的和谐比例,内殿为10∶5,外殿为17∶8,内外殿总柱比为46∶23,并且在一定程度上展现了对于数字“4”这一圣洁数字的无上尊重。外殿东西向主入口采用的是左4右4的严整对称格局,同时全殿最神圣也是开展主要祭祀活动的神坛(Sekos)采用的就是最简单质朴的2∶2对称柱列,而在立面布局上(图5),高与宽的比例则无限接近于“黄金分割”比例(golden section),即柱基到山墙顶部高度约为19 m,与外殿宽度31 m之比约为0.618∶1[5]。基于这一比例,神庙无论从哪个角度看都具有一种庄严的肃穆感和稳定的秩序感。笔者认为,这既能体现人们对神圣与大自然的敬畏,也反映了人的主观审美意志与几何原理的有机结合,可谓是“人志”与“神志”的交融与凝练。

后世有学者指出,帕特农神庙的立面细部设计甚至还符合“黄金螺旋”(golden ratio)或是“斐波那契螺线”的几何对应(图6)。由于系统的黄金螺旋以及对数螺线体系是基于斐波那契数列的提出以及所取近似值,而后者所处的年代(公元1175-1250年)并不在本文讨论的时间范围内,且学界关于这一说法存在大量争议[6],本文在此不将其作为论述依据而展开探讨了。

图4 帕特农神庙平面布局

图5 帕特农神庙立面布局比例

图6 “黄金螺旋”在帕特农神庙上的体现

1.4 古希腊时期建筑、音乐、数学审美性联结的特征表现

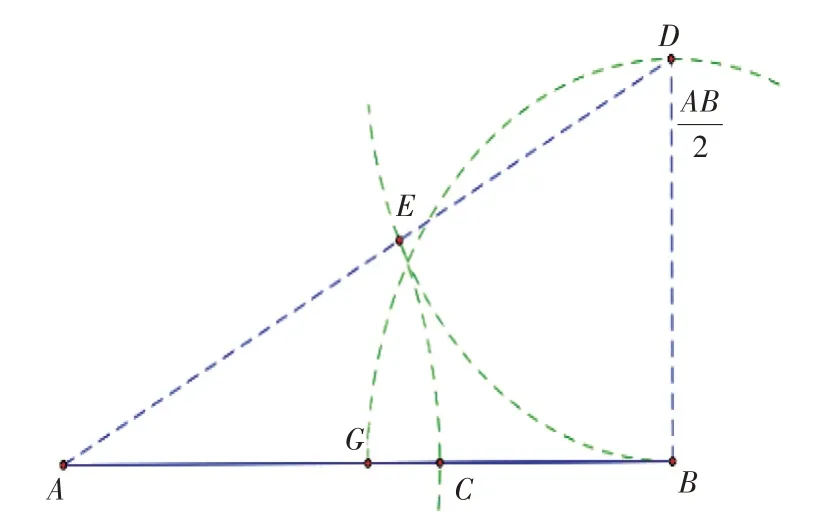

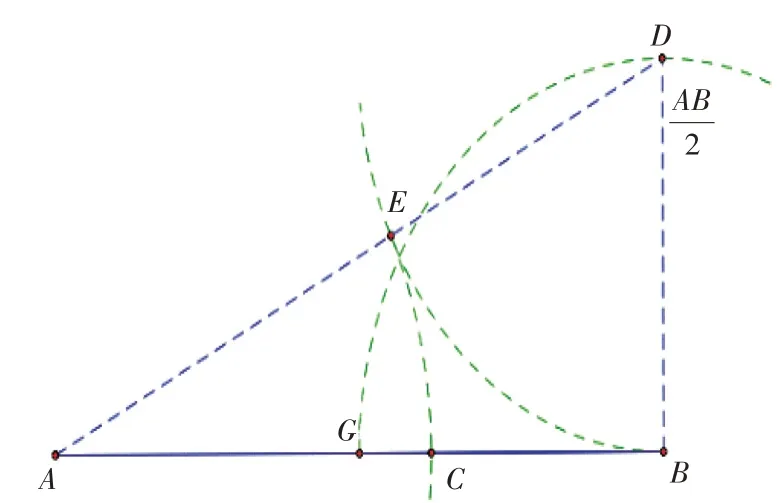

1.4.1 严整把控数理秩序,恪守空间绝对对称 仅从审美和数学数字的角度出发,笔者认为无论在建筑形体的构成还是乐器、乐理的发明上,古希腊人对于黄金分割比例和谐数“1、2、3、4、10”尤其是圣洁数“4”的尊崇和应用可谓是无处不在,潜移默化的,这些和谐数字是沟通古希腊建筑的桥梁或者是“审美性联结”。“1”和“2”作为对称的基本倍数与关系比,“3”作为对称的参考点或者轴(Axis),“4”作为圣洁数展现“最平等的均衡”[3],“10”作为前三者的总和是“完美数”,兼有并高于构成数所含有的所有意义,除此之外,黄金分割的构成法则也离不开和谐数“1”和“2”及其比值的参与(图7:其中BD=AB/2,AC=0.618AB,BC=0.382AB)。总之,对于绝对对称的恪守和构成部分数理秩序的严整把控可以说是这一时期人类精神生活和物质世界最重要的指导思想之一。

图7 黄金分割比例的几何构建

1.4.2 多元性与单调性并存,散漫分隔与自在和谐共存 学界关于古希腊文明一个著名而常见的误区,就是以雅典文明概括希腊所有城邦的文明历史与特征。事实上,在爱琴海独特的地理环境等自然条件下形成的古希腊城邦政治文明,应该是包括雅典、底比斯、墨伽拉、斯巴达、科林斯以及小亚细亚沿岸的米利都、以弗所等上百个城邦政治文明的总和,具有与生俱来的多元性和“小国寡民”的相对独立性[7]。

尽管古希腊各城邦之间具有多样化的政治制度、教育制度和军事管理模式,但在对“神”的宗教虔诚和身份等级制度的确立上却大同小异,而这一特点也体现在同时期的建筑设计思路上,例如特洛伊古城遗址出土的波利克赛纳石棺(Polyxena Sarcophagus)正面的浮雕(图8)就与上文中提到的帕特农神庙(Parthenon)的山墙浮雕采用了完全相同的构图结构,仅仅是作为主体的庇护神(Asylum God)不同罢了。考虑到当时二者处于敌对的战争状态,且相隔317 km之远几乎横跨了整个爱琴海,因此基本可以排除文化侵略或者外流的可能,可以说是同一历史阶段的不同艺术表达形式。而在乐器的设计上,同一时期的阿夫洛斯管(aulos)在外形上采用了和里拉琴如出一辙的完全对称(双管)设计(图9)。

由此可见,古希腊文明在音乐和建筑上展现出一种“差异的共性”,多元性和单调性并存成为这一时期审美上的共识与联结点。这既可以说是一种被动的受制于相似地理条件局限的自然巧合,也可以说是同一环境条件下不同单元在主动精神活动中提炼和总结出的美学共识,它看似散漫而分隔,实则和毕达哥拉斯“宇宙和谐论”中的天体一样“自在的稳定而内部和谐”[4]。

图8 特洛伊石棺

图9 阿夫洛斯管与里拉琴

1.4.3 遵从对称与秩序,忠实追求严谨的结构与厚重的平衡 和谐保证了对立力量的平衡。在毕达哥拉斯的和谐论学说体系中,数字和它们的对称性作为第一原则,他们把这些数字的对称性称为和谐,这种数字的和谐可以在整个自然界的规则中被发现,并支配着所有生命的属性和条件,被认为是其他一切事物存在的原因。在这一思想以及时代背景影响下产生的音乐作品和建筑设计,都无一例外具有严谨的结构感和厚重的平衡感。

古希腊时期的音乐和建筑不仅集中体现了古希腊时期人类对自然规律和“神与宇宙天体”的积极探索,也反映了人类历史上对客观世界与精神世界进行主观联结的这一伟大过程。尽管受制于有限的生产力和简陋的科学仪器,毕达哥拉斯主义在现在看来具有很大的局限性和质朴性,但其对于数学、音乐、宇宙、天体等领域的总结式研究是具有无可比拟的创造性和建设性的,这也为后世相关理论体系如新柏拉图主义和文艺复兴人文主义思想以及自然哲学的提出奠定了坚实的基础。

2 巴洛克时期建筑、音乐、数学审美性联结的继承与超越

相较于古希腊时期对于对称性和秩序性的刻板式遵从,巴洛克时期的建筑和音乐风格整体上会遵循一定的律则,传承古希腊时期的工整对称,但同时也更加强调动势的、可转变的美感,更加追求“动态的对称”或“动态的均衡”。

2.1 巴赫平均律的工整对称与动态均衡的转变

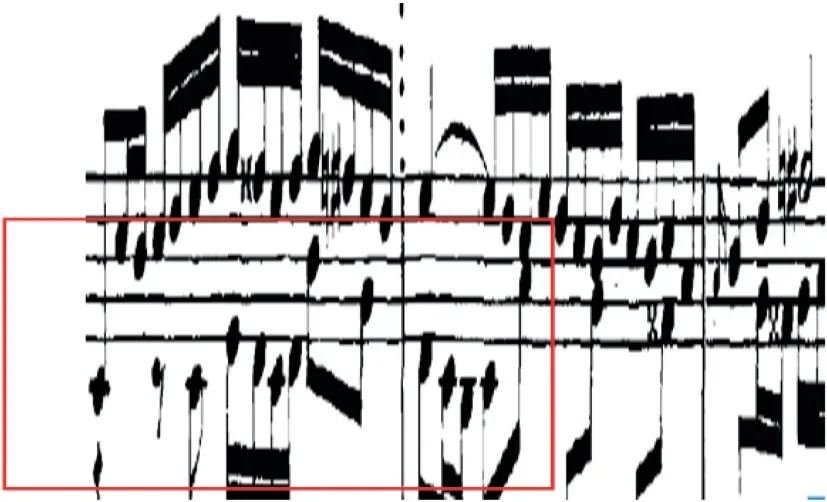

以巴赫《平均律键盘曲集》中的第二首《C小调前奏曲与赋格》为例(图10),从构成上来说,作为一首三声部的赋格曲,它的主题材料十分短小精炼而集中。这首赋格的调式调性主要在C小调和G小调上呈示,中间部分有两次转调的展开,再现部回归主调,尾声两个多小节的主持续音的主调写法使得调性更加稳固。而从审美的角度来说,如果将曲子的高低音区一分为二(图11,其中红色箭头为主对称轴,黄色波浪线为主题与声部对称线条,蓝色圈出部分可看作是不对称点),两者从一定角度上来说是一种稳定且均衡结构且满足宏观上的对称。

图10 巴赫C小调前奏曲乐谱(节选)

图11 巴赫C小调前奏曲审美性解构(笔者自绘)

区别于古希腊式的无可商榷的严整对称,巴赫在微观上的表现可谓是展示了一种“不易察觉地俏皮感与滑稽感”;例如在2、3、6小节中不同声部中富有新意地将8分音符的主音到属音的下行跳进再上行级进到下中音,第5、6小节是连接第三次答题的小尾声,高声部则由主题材料构成,中声部由固定对主题1(即由中声部开始的连续16分音符与9分音符的下行级构成)的材料“倒影”得来。

这种“你方唱罢我登场”,不同声部不同主题间互为映衬交织掩映却又相得益彰的行进模式让巴赫的前奏曲和赋格独树一帜,开创了巴洛克音乐模式的先河。在宏观上工整对称且恪守音律法则,在微观上灵动而富于变化,是巴赫赋予“对称”“和谐”等原则的崭新意义和对伏笔、答题等作曲修辞手法的创造性运用,体现了其强大的审美底蕴与艺术创造功力。

通过可视化的方法全面呈现巴赫《升C大调赋格BWV 848》乐谱的前几个乐段中三个声部之间的动态对称与转换过程,不难看出,一开始由第一声部独奏出主题的第一部分(图12、图13),紧接着第一声部进入主题的第二部分(红色),第二声部(绿色)同时开始演奏主题的第一部分(图14、图15),接下来当第一声部演奏主题的第三部分(红色),第二声部(绿色)进入第二部分,第三声部(蓝色)则开始演奏主题的第一部分……(图16、图17)之后三个声部不断发展、变奏、变调交替演奏主题的三个部分,构成完整而严谨的对位结构的同时富有动态的韵律美感,而这种美感也普遍存在于同一时期的其他音乐作品和建筑构成体系当中。

2.2 对对称与和谐比例的遵循和对崭新设计语言的追求

在建筑艺术中,通过罗马耶稣堂的立面和平面设计能明显地看出巴洛克时期对于对称性和和谐比例的遵循(图18)。罗马耶稣堂外殿长宽比(75 m/35 m)和正立面左3右3柱列及对称双侧门设计,高祭坛的4柱结构等都是对古希腊均衡法则的服从和表达。然而,在圣堂内部尤其是穹顶的设计上巴洛克建筑师则提出了“三个叠加平面的平和组成模式和强烈垂直元素所结合的动态融合”,即用穿插的曲面和椭圆形空间等创造意义的设计思路和建筑理念来表现自由想象,营造神秘的气氛(图19),包括对壁画和装饰物的细节刻画,都是在努力寻求一种崭新的、能够表达人们对于艺术的“世俗化”诉求的设计语言。

2.3 精巧华丽的装饰和重复再现手法的极致运用

图12 主题第一部分(第一声部)

图14 主题第一部分(第二声部)及第二部分(第一声部)

图16 三个声部同时演奏主体间不同部分

图18 罗马耶稣堂正立面

图13 主题第一部分乐谱

图15 主题第二部分乐谱

图17 该部分乐谱(节选)

图19 罗马耶稣堂圣堂内部

巴洛克风格的另外两大特点就是以烘托生动、宏伟、热情、奔放的艺术效果为目的装饰风格和对同一设计主体的创造性再现与重复。为了达成这一效果,巴洛克建筑师常常利用多变的曲面,采用花样繁多的装饰作大面积的雕刻、金箔贴面和描金涂漆处理,并在坐卧类家具上大量包覆锦缎等奢侈华贵的应用面料;巴洛克音乐家则是通过片段的重复和装饰音的修辞手法来实现对主题的强化与修饰。例如,在早期巴洛克杰出艺术家、著名雕刻师、建筑师吉安·洛伦佐·贝尼尼的梵蒂冈圣彼得大教堂的华盖亭设计中,贝尼尼没有像古希腊罗马时期大多数华盖那样在顶部采用简洁的三角墙结构,而是用弯曲的富于细节的巴洛克式托架支撑着一个覆盖着的青铜华盖(图20)。在细部设计上,4个支撑柱所有的细节,包括橄榄叶、蜜蜂,以及黎明女神正在分娩的侄女和她刚出生的儿子的头像,都是用金箔雕刻塑造出来的。再例如:巴洛克音乐作曲家代表人物维尔瓦第代表作“四季”《春》(E大调第一小提琴协奏曲,Op.8 RV 269)的前30小节中(图21),仅颤音和波音就出现了17次之多,且同一主题的再现与重复几乎贯穿于全曲,并与其他主题交织对应从而构成完整的乐句、乐段甚至乐章。

2.4 巴洛克时期建筑、音乐、数学审美性联结的特征概括

2.4.1 繁琐华丽的细节美与运动转变的整体美完美结合 尽管巴洛克时期的音乐和建筑如同它的葡萄牙语词源“barroco”“不规则的珍珠”一样,被认为是缺乏古典均衡性的艺术作品,在某种意义上成为了一个贬义的代名词,但在笔者看来,巴洛克时期艺术家在设计和效果的整体与统一性的把控上和文艺复兴以及古希腊时期前辈达到了同样的高度,只是在细节上巴洛克艺术家更追求繁琐而华丽的装饰性且在整体上更加强调“运动”与“转变”,比起“叛逆”的批判更像是一种总结与升华。

图20 圣彼得大教堂内殿华盖

图21 维尔瓦第《春》第一乐章前30小节乐谱

可以强烈地感受到,巴洛克艺术家对于华丽细节装饰和重复再现这一表现手法近乎痴迷的热爱。尽管包括贝尼尼和维尔瓦第在内几乎所有的巴洛克艺术家都在新古典主义对巴洛克的批评中被认为是“奢侈的”“非法的”“偏离了古代希腊和罗马原始、朴素的模式”[8],笔者认为,从寻求一个更客观的了解艺术输出在特定文化背景中产生的视角看,对于细节装饰的注重和重复再现的表现手法确实可以称得上是巴洛克艺术家在音乐、建筑乃至更广阔领域的一种审美共识,是基于同一时代文化背景沟通不同创作主体的一座重要桥梁。

2.4.2 传承古典主义的均衡,彰显新古典及浪漫主义的活泼 巴洛克式设计语言和音乐逻辑的最终形成与当时西方资本主义萌芽的经济背景和人文主义思想的觉醒是密切相关的,一定程度上反映了17世纪从中世纪宗教“神权”统治中逐渐解放出来的人们对于“人性光辉”的企盼,以及物质生活日渐富裕之后人们对于“美与装饰物”在宏观与微观各个层面的全面探索与追求。或者说,巴洛克风格是古希腊法则与时代结合的最佳产物,它兼有和继承了古希腊式的古典主义均衡,又为后世新古典主义和浪漫主义时期的音乐建筑风格提供了鲜活而又生动的实践经验,在西方文明乃至世界文明审美体系中起到了重要的承上启下的作用。

3 小结

本研究以西方自然科学史与文化史上最具代表性的两个时期为例,探究了建筑、音乐、数学三者间的多种形态的转译模式及审美性联结的特征,为更好地开展跨界设计提供新思路和新方法。然而,如何将数和音乐韵律的和谐美感运用到建筑设计当中;如何借助数学工具、运用拓扑变形法研究建筑形态、用排列组合规律研究空间组合、用系统控制方法获得乐段整体的和谐统一等,依然充满未知与无限可能的创造空间。