床的人类史:从卧室窥见人类变迁

与祖先同床

让我们把画面快进到公元前3200年,来到苏格兰奥克尼群岛的奥斯凯尔湾南岸,这里常年气候恶劣、风雨交加。1850年,一场暴风雨带来了罕见的涨潮和狂风,刮走了一座名叫斯凯拉布拉的山丘上的草皮,就此揭开了远古石质建筑的真容。直到1925年,又一场暴风雨摧毁了其中几座住宅,当地人开始建造防波堤来保护这些建筑,却在施工过程中发现了更多的房屋。1928年至1930年,當时最杰出的考古学家之一,爱丁堡大学的维尔·戈登·柴尔德才把这些建筑从它们的沙质茧壳中拽了出来。

他发现了8座保存完好的民居,彼此间由低矮的、有遮蔽的走廊连接。住宅的墙壁仍然屹立不倒,走廊顶部同样完好如初。最重要的是,每座住宅内部的石质设施也都保存了下来。每座房子都具备一个大大的方形房间,中央放置一个火炉,两边各有两张床,与门相对的墙边还有带架子的梳妆台。多亏了放射性碳年代测定法,我们才能得知,斯卡拉布雷在公元前3200年至前2200年这10个世纪中,有6个世纪都是有人居住的。这里是一处石器时代农民的聚居地。英国的“床”的历史,第一次触及如此遥远的年代。

这些石质建筑反映了奥克尼社会的深刻变化。直到大约300年前,奥克尼人一直住在内部被划分成许多小隔间的木质结构房屋中。耐人寻味的是,这种室内设计与他们坟墓的设计如出一辙。很难解释他们为什么这样做,在他们努力耕耘着的世界,他们或许仍想与故去的先辈保持清晰的联系。这些都是近亲的定居点,很可能是围绕着小型亲属群体组织起来的,土地的所有权对住在这里的人来说肯定至关重要,而祖辈的权力在他们的生活中发挥着基本的作用。

然而,当他们开始建造石质建筑,生与死的平衡似乎也发生了意义非凡的改变。与木质结构房屋不同,斯卡拉布雷的石质房屋和同时代其他定居点的一样,结实稳固,经久耐用。人们住在祖传下来的坚固耐用的老房子里,有时还会将其扩建,再把自己的祖先都迁葬在附近。这里的农民,或许几代人都被捆绑在自己的农地和牧场上。无论是农业生产还是石工建筑,都要求有许多人习惯性地在一起工作和生活。

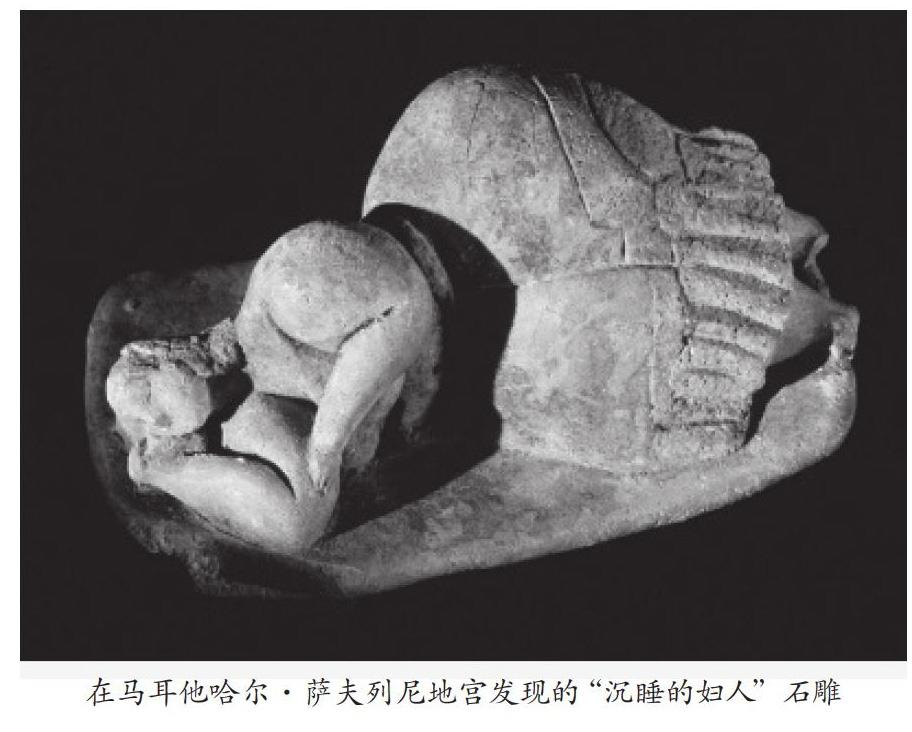

和埃及文明、美索不达米亚文明的初期一样,在公元前3500年至前2500年,戈佐岛和马耳他岛上的小规模农耕社会已经拥有了以墓地和神庙为中心的成熟的建造传统。人们生活在小型的农业群体中,由散布在两个岛屿上的公共墓地和祭祀场所维系起来。这些群体都是相对孤立的,只有驾驶简陋的船只通过危险的航路才能抵达。这种与世隔绝的状态,似乎催生出一种以宗教场所为中心的极其宏大的宇宙视野。岛上,古代神庙的建筑设计都非常复杂。地下埋葬场所,或者称其为地下墓室,集中反映了神庙的艺术形式,它们的构造就像迷宫一样,并且严格限制出入。正是在这些使不同群体的人聚集在一起为死者举行下葬仪式的地方,我们出乎意料地找到了与床有关的证据。

地下墓穴的丰富壁绘描绘了男性和女性在长榻与床上或坐或躺的场景。有7张这样的床被表现为雕塑形式,其中一半表现的是葬礼的场景,仿佛把死亡视作长眠。这些人都穿着长裙,这或许是一种地位的象征。在马耳他的哈尔·萨夫列尼的地下墓穴,一个以熟睡中的妇人为原型的雕塑被发现了。她侧躺着,双腿伸直,头靠在一条胳膊上,似乎睡得正香。考古学家卡洛琳·马龙认为,这种姿势可能反映了一种人在梦境般的体验,也许“她”正在多层宇宙中,在生者、死者和超自然的世界之间穿行。

这些神庙及其地下墓穴的设计,似乎反映出当时人们的一种想象:他们把现实世界和超自然世界看作从死者所在的地下世界向天堂延伸的多层宇宙。在马耳他的古老世界里,万物并不都是平和安详的,但是,许多遗留下来的形象,包括哈尔·萨夫列尼的“沉睡的妇人”都代表着一种平静舒适的存在。在这里,床的功能远远超出了日常活动的场所,它们是把生者与逝去的祖先维系在一起的宇宙的台阶。

睡在地上

尽管早期考古证据就已经表明当时的床具备床腿,但大多数人依然睡在地上。时至今日,世界各地甚至还有很多人,尤其是那些生存艰难的农民和穷苦人,根本无从选择,只能睡在地上。睡在高于地面的床上是早期社会的一种等级象征。如果你是古埃及法老时代的平民,几乎可以肯定,你一定睡在地上,可能垫着一张草席,也可能最多只有一张麦秆或羊毛填充的粗糙垫子把你和坚硬的地面隔开。对于睡惯了现代床垫的人来说,这种睡眠条件简直是一种挑战,但我听说这样似乎对身体有些好处。

理疗师迈克尔·泰特利一生都在研究人类以外的灵长类动物以及那些睡在地上的人类。1953年至1954年,他负责指挥一个非洲士兵排。士兵们教他怎样不用枕头侧卧在地上睡觉,这样耳朵就可以贴近地面,时刻侦测预示着危险的声音。他发现山地大猩猩、黑猩猩和长臂猿都侧身而睡,并且不准备任何可充当枕头的东西。许多人也是如此,他们用一条胳膊当枕头,移动肩膀,这样他们的脖子也能得到有效的支撑。

泰特利将所有安全且无床的睡眠方式整理编目,其中一些在此之前并无他人记录。对于习惯用这些姿势睡觉的人来说,这显然是很舒适的。没有人会回避现实的问题,泰特利甚至记录了男人们在野外露宿时为了避免下体遭虫咬伤而采用的各种睡觉姿势。然而,很少有人会选择在开阔的野外裸睡:我们总觉得自己太容易受伤,尤其在会出现各种小虫子的情况下,不管是我们想象出来的还是其他真实存在的虫子,都可能会咬破我们的皮肤、钻入其中,趁机在我们的各种器官里巡游一番。

对一些人而言,直到今天,日本人仍习惯睡在地板上。大约从8世纪开始,他们会用折叠垫或将近一人大小的草席铺满房间,并称其为“榻榻米”(源于日语动词 Tatamu,即“折叠”)。

在君士坦丁堡的奥斯曼王宫里,高床是闻所未闻的东西。即使贵为苏丹本人,也只是睡在一个铺着地毯和垫子的低矮平台上,“床”不过是地面上稍微隆起的部分。

睡在高处

鉴于社会不平等是文明的标志之一,所以毫不意外,不平等的出现会促使人们更加关注具备床腿的高床。美索不达米亚地区的古代苏美尔人将木制床架固定在床腿上。早期的埃及床不过是些有脚的木框,皮革、布条或精心编制的芦苇席覆盖其上,成了供人睡觉的平台。许多这种具备高度的床两端的床腿高低不等,高的一端是床头,人们有时还会在较低的那头放置脚凳。

干旱的气候对我们这些“床铺挖掘者”来说十分友好,因为干燥的条件能让木器千年不朽。埃及沙漠里干燥的空气使一些壮观的床保存至今。古埃及宰相梅汝卡生活在第六王朝早期(约公元前2300年),服侍于泰提王。作为仅次于统治者的二号人物,他肩负的责任重大,日常工作甚至包括“监督抄写王室起居录”。梅汝卡后来娶了泰提王的女儿塞斯赫特·瓦泰克赫托尔,成了王朝驸马。这对夫妇死后被合葬在下埃及塞加拉的一处有33个房间的神庙里。因贵为法老的女婿,梅汝卡拥有质量最好的床。再回溯300年,大约在公元前2580年至前2575年,赫特菲瑞斯女王带着她华丽的家具去往来世,其中就包括一张床腿裹覆着黄金的带有顶篷的床。床的木材早已腐烂,埃及学家乔治·赖纳以拼装坍塌的金箔的方式复原了这张床的结构。又过了几个世纪,少年法老图坦卡蒙带着6张猫腿床走向永恒。这些床由乌木制成,覆盖着厚厚的黄金叶,颇为壮观。黄金叶上的刮痕表明这张床曾经被使用过。3张装饰着各式兽首雕像的预制殡葬床就放在他的墓室前厅里,其中一张以狮头为装饰,这就是将法老的尸体制成木乃伊时所用的“狮床”。另一张床用河马头装饰,很可能是为献给分娩与生育女神塔沃瑞特而准备的。还有一张床用牛头装饰,它可能进一步唤起了牛女神梅赫特-韦赖特与轮回和创世的观念之间的联系。

法老生活中的每一件事,包括他的房事,都具有深刻的象征意义。因此,他们生活中的每一分钟都受到严格管理,井井有条。法老的生活,正如希腊历史学家狄奥多罗斯·西库鲁斯在公元前1世纪描写的那样:“不仅是接受觐见、处理政务,就连散步、洗澡、和妻子睡觉的时间都有规定,简而言之,他生活中的每一个动作都有严格的时间安排。”而在几个世紀前,像梅汝卡这样的高级官员也是如此。梅汝卡的墓壁图刻表明,即使是在妻子陪伴下走向床边的时候,他也无法逃避自己的职责。

在古代晚期,床也是神话故事中永恒的主题。希腊和罗马文学中大量存在关于床所具备的能够提供慰藉和庇护功能的描述。在希腊和罗马,富人的床和埃及人的床类似,都以窄长方形为基础式样,但床腿更长,甚至可以兼作桌子使用。这种床没有脚踏板,但床头板能够支持人们斜靠在上面。

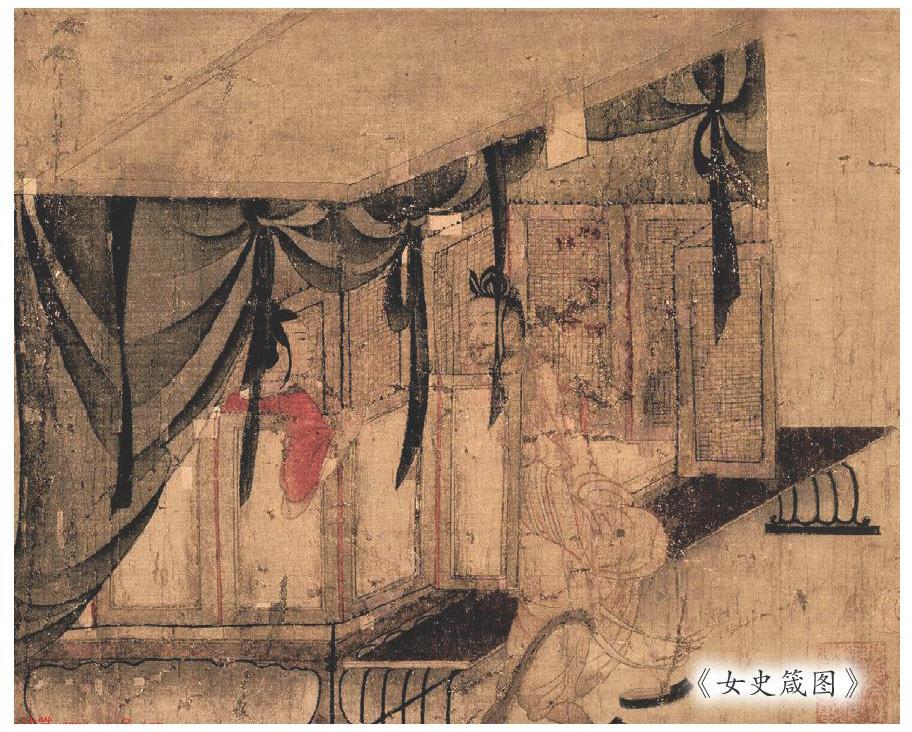

床也是中国古代富人们的社交平台。东晋画家顾恺之(约公元348—409年)是中国水墨画的鼻祖之一,他的绢本绘画《女史箴图》中有9个场景现存于世。画中有场景描绘了皇帝和嫔妃之间充满猜忌的对视画面——无声的对白往往会加剧猜疑。他们坐在一张挂着由4根床柱支撑着的华美帷幔的床上,这在没有隐私可言的皇宫里为他们提供了某种程度的私密空间。

这些床可能很硬,这在今天的中国也是一个常见的偏好,但富人与贵胄喜欢用精美的织物将他们的床围起来。中国人在纺织领域掌握着非凡的技术,他们常常在奢华的床帷上绣上吉祥的象征,比如飞天的神话形象等。随着时间推移,枕头取代了过去的头枕。枕头的好处是,除了用于睡觉之外,还能支撑使用者以某个角度斜躺着进行社交活动,并保持他们悉心梳理的头发整齐如初。

几千年来,床的基本设计几乎没什么变化。在大多数地方,睡得离地面越近,就代表这个人越穷。贵族和富人睡在高高的床上,裹着舒适的织物。将自己睡觉的位置抬离地面,用帷幔把自己的床围起来,无论是为了驱赶蚊虫或是抵御寒冷,这都是社会地位的象征。穷人没有选择,只能睡在地上。而那些更富有的希腊罗马人,尤其是罗马人,会睡在床面倾斜的窄床上,头所在的一端略高一些。他们靠着头枕,就像几千年前的法老一样。

欧洲的风尚

贵族、富人和平民之间的差异一直延续到中世纪的欧洲。对农民,也就是对大多数人来说,睡觉实际上就是简单地用毛毯或外套把自己包裹起来。近代早期的床发展出了多种形式,从简易的稻草堆到铺在凸起的平台上的填满稻草的麻袋,再到可以收入墙中的“箱床”和配有轮子的“轮床”。到12世纪,床变得越来越宽,甚至可达4米,并逐渐成为更坚固的家具。它离地面足够高,为在床下储物留出了空间。这张床上会铺一张塞满稻草的垫子,再上面是一条亚麻或羊毛的褥垫,然后是羽毛床垫,最后才罩上一张床单。

中世纪欧洲上流社会的床往往会给人留下深刻的印象。它们通常是由直接悬挂在天花板上的帷帐包围起来的。在一个不推崇呼吸清新空气的时代,床帐既能保暖,又能带来额外的好处——抵御深夜来犯的魔鬼、巫婆和幽灵。大约在1290年,富商约翰·丰坦为他在英格兰南安普敦的豪宅定制了这样一张带有帷帐的床。如今,你还能看到这张床的复制品被塞在某个房间的角落里,用厚重的床帐团团围住。到15世纪末,意大利人又想出一种新办法来抵御严寒和恶魔——他们睡在四柱床上,这样帷帐就可以直接挂在床框的帷柱上。

这些床很快就成了英国都铎王朝时期富人的最爱。在16至18世纪,四柱床在更为豪华光鲜的欧洲房屋中得到了更广泛的应用。就像许多早期床的结构一样,这种床通常以绳索和帆布为支撑,并具有床架,这意味着它类似于吊床。尽管人们会定期收紧绳索,可睡眠者还是经常会滑向床中央。因此,人们,尤其是英国豪宅的导游,经常说英国有句古老的睡前问候语就源于这种富人家习惯在睡前拉紧绳子的行为:“晚安,睡个好觉。”这说法有待商榷,因为这句问候语在20世纪才流行起来,而这种说法最早的出处是在1860年。

在近代的欧洲,床往往是最受欢迎也是最贵的家具,它是一个家庭最重要的投资项目,家里有一张额外的床是极大的奢侈。17世纪,伦敦作家塞缪尔·佩皮斯在日记中写道:“我很自豪,因为我有一张多余的床供给留宿的朋友。”

进入19世纪之后,现代化用品和卫生设施逐渐在西方普及。英国传奇纺织品设计师威廉·莫里斯用轻薄的棉布,而不是厚重的羊毛、锦缎或不耐用的丝绸设计出干净而典雅的床帐。莫里斯本人很留恋他的旧床,经常睡在家里那张17世纪的四柱床上,但用女儿设计的新床帐把它围了起来。他为床帐写了一首诗,诗的结尾是“一觉解千愁”。

因为人们不得不在外面工作越来越长的时间,所以特别需要好好休息。伴随着工业化,许多家庭扔掉了塞满了羊毛、苔藓和破布的旧床垫。工厂制造的金属弹簧铁架床成为一时风尚。这种床最理想的状态是配备一张耐用的马鬃床垫、一张羽毛床垫、几层床单被面、三四条毯子、一条羽绒被以及几个枕头和枕套。一些中上层家庭的生活标准可能很高,有些家政手册还提倡每天翻一次床垫,换两次枕套。在这种情况下,仆人自然就变得不可或缺了。

第一次世界大战之后,陈旧的雇佣制度和仆人阶级才逐渐在西方消失。一旦女佣供不应求,整理凌乱的床铺就成了一件让人头疼的琐事。20世纪70年代,瑞典羽绒被在设计师特伦斯·康兰的推广下逐渐普及,那些追求时髦的家庭终于如释重负。从此,铺好一张有腿的床只需要3秒,这简直闻所未闻。我们现在的床不仅非常容易整理,还可以从全球各地的工厂以非常低廉的价格买到。虽然床是我们最常使用的家具,但现代人却对它缄口不言,床就此被“隐藏了起来”。然而,我们的床依然揭示出“我们是谁”“我们如何生活”“我们在想什么”以及“我们永远拥有什么”的答案。

(摘自贵州人民出版社《床的人类史:从卧室窥见人类变迁》 作者:[英]布莱恩·费根 [英]纳迪亚·杜兰尼 译者:吴亚敏)