城镇化、工业化对农业全要素生产率增长的影响研究

摘要:文章基于2000—2016年重庆37个县(区)面板数据,使用序列DEA方法测算了重庆农业全要素生产率变动,在此基础上探讨了重庆农业全要素生产率增长的时间演变,并从理论和实证层面系统考察了城镇化和工业化对农业全要素生产率增长的影响。结果表明:首先, 2000—2016年间重庆市农业全要素生产率呈上升趋势,2007年后重庆市农业全要素生产率增长更为明显,并且重庆市各地区呈现出明显的空间不平衡性。其次,动态面板模型的实证结果表明城镇化对农业全要素生产率增长具有显著正向影响,工业化对农业全要素生产率增长也具有显著正向影响。最后,研究还发现基础设施、教育水平以及金融发展程度对农业全要素生产率增长均具有显著正向影响,而产业结构对农业全要素生产率增长具有显著负向影响。

关键词:农业全要素生产率;序列DEA;城镇化;工业化;时间演变;空间不均衡性

中图分类号:F299.27;F427;F327 文献标志码:A 文章编号:1008-5831(2020)06-0058-11

一、问题与文献回顾

2017年十九大报告首次提到“全要素生产率”,2018年中央“一号文件”针对农业发展问题提出“提高农业创新力、竞争力和全要素生产率”的要求,全要素生产率(Total Factor Productivity, TFP)逐渐受到政府的密切关注。近年来,中国城镇化和工业化步伐明显加快,为城市经济发展带来“人口红利”和“结构性加速”福利,成为实现我国经济增长的两大引擎。城镇化和工业化带动了大量农村剩余劳动力向城镇和工业部门转移,有效解决了农村剩余劳动力出路问题。不仅如此,这种趋势改变了农业生产的要素投入和累积,也将对农业生产效率和技术选择产生重要影响。农业全要素生产率是衡量农业增长质量、农业技术革新和管理效率水平的重要标志,也是判断农业可持续发展能力的重要指标。因此,从理论和实证角度深入考察城镇化和工业化对农業全要素生产率变化的影响及作用机制具有重要的理论价值和现实意义。

实际上,城镇化与经济增长的关系一直是学术研究的热点,主要有两种观点。一种观点认为城镇化存在显著的经济增长效应[1-2]。多数学者的研究表明城镇化与经济增长之间存在显著正相关[3-4]。城镇化具有要素积累效应、规模经济效应、分工和专业化效应以及创新中介效应,对经济增长起着推动作用。另一种观点认为城镇化的经济增长效应并不显著,甚至产生抑制作用[5]。城镇化引起的生产和生活成本上升、城市拥挤、农业生产风险加大、贫富分化等问题容易导致经济的“负增长”[6-7]。相较而言,农业领域对城镇化与经济增长的研究仍较少。有学者认为城镇化使得大量农村劳动力转移到非农产业或城镇,导致农民种粮积极性下降、农田水利等基础设施投资下降、土地规模效应受限,对农业生产力造成不利影响[8-10]。然而,也有学者认为城镇化有助于促进先进技术扩散到农村地区及农业,提高农业生产技术水平,从而有助于农业经济发展[11-12]。另外,一些学者认为城镇化对农业发展的影响存在显著的区域差异[13-14]。然而,大多数研究仅进行单向回归分析,忽视城镇化与农业经济增长的双向因果关系,没有得出较为一致的研究结论。此外,这些研究多从全国层面探讨城镇化对农业产出增长的影响,较少专门研究城镇化对农业全要素生产率增长的影响。

关于工业化与经济增长的研究,国外的文献以理论探讨为主。Murphy等最早将工业化引入经济增长对“大推进”展开研究[15]。Matsuyama借助理论模型探讨了工农业技术进步差别对经济增长和资源配置的影响[16]。之后,越来越多的学者采用多部门增长模型深入分析工业化对要素配置带来的影响[17-19]。与国外文献相比,国内研究以实证分析为主。张军认为过度的工业化是中国经济增长在过去十余年呈现下降趋势的主要因素[20]。杨智峰利用结构向量自回归展开工业化对经济增长的影响研究,结果表明无论长期还是短期工业化与经济增长都是相互促进的[21]。赵昌文等认为我国经济进入了工业化后期,并从多个角度探讨工业化后期各种增长动力的发展趋势及其增长源泉[22]。逐渐有学者开始探讨工业化对农业生产的影响。盛科荣和高越较早研究工业化对耕地资源、农业水资源和农业劳动力资源带来的影响[23]。汪川探究工业化的起因,提出农业部门的技术进步对工业化具有重要支撑作用[24]。李士梅和尹希文探讨工业化对农业全要素生产率增长的影响机制,认为工业化促进了农业全要素生产率提高[25]。

学者们比较全面地分析了城镇化和工业化对经济增长的影响,为展开深入研究奠定了丰富的理论和实践基础。但是,这些研究大多关注城镇化、工业化对城市的影响,忽视了其对农业生产的影响,鲜有文献专门针对城镇化、工业化与农业全要素生产率的关系进行考察。此外,已有研究主要集中在国家、区域等宏观层面展开,从县域尺度展开深入研究的文献十分匮乏。县城是中国未来城镇化的发展方向和重点,其连接着城市和农村的多种资源,是技术、资金和人才的中继站与集散地[26]。只有发展好县域经济才能吸收农村剩余劳动力,带动农民实现“县域城镇化”,而农村和农业经济作为县域经济的根本,深入探讨县域城镇化、工业化对农业增长的影响显得必要且意义重大[27]。

重庆市是大城市与大农村、大工业与大农业并存的直辖市,城乡二元经济结构矛盾突出。2009年,国务院出台《意见》强调重庆要加快统筹城乡改革和发展,为全国统筹城乡改革提供示范。近年来,重庆市高度重视“三农”问题,加大以工促农、以城带乡力度,推进城乡经济社会协调发展。2016年,重庆市城镇化率62.60%,人均地区生产总值5 7904.00元,均高于全国平均水平。同年,重庆市农村居民人均纯收入1 1548.79元,达到西部地区高水平数据来自《重庆市统计年鉴》(2017)。。由此可见,重庆市在统筹城乡发展的研究和实践中具有典型性,其社会经济条件在全国具有代表性,以重庆市为例展开城镇化和工业化对农业全要素生产率变化的影响研究,具有典型意义和政策价值。

二、理论、方法和指标度量

(一)城镇化、工业化对农业全要素生产率增长影响的理论分析

探讨城镇化和工业化对农业全要素生产率增长的影响机制,需要厘清农业全要素生产率的概念。农业全要素生产率是衡量农业生产中单位总投入的总产量的生产率指标,是一般意义上的水平值概念。但在经验研究中,广泛使用的是其增量概念,即农业全要素生产率变化。由于其能全面反映经济增长过程,弥补单要素生产率的缺陷,因而被广泛使用[28]。实际上,系统考察城镇化和工业化对农业全要素生产率变化的影响对于解决农业发展约束、促进农村经济发展意义重大。

具体而言,城镇化对农业全要素生产率的影响主要表现在四个方面:第一,城镇化进程能够促进农村劳动力向非农产业转移,过剩劳动力流向城市,能提高土地与劳动的比率,从而有效提高农业劳动生产率。第二,随着城镇人口的增加,有效拉动了城镇对农产品的需求,有助于提高农民收入水平。第三,外出务工劳动力获得非农收入,可能会增置农机具等农业生产资料,有助于农户资本的积累[29]。第四,城镇化有助于将先进的技术、产品、知识扩散到农村地区及农业生产,有利于农村人力资本的形成,进而提高农业生产技术水平。由此,城镇化进程不仅对劳动生产率、农业资本积累产生影响,还能影响农业技术进步,进而影响农业全要素生产率变动。同时,城镇化过程也在不断侵占农业领域的劳动力、资本及土地资源,导致农业陷入严重的“失血”困境,进而抑制农业全要素生产率增长。由此,城镇化对农业全要素生产率增长的影响不明确。

工业化对农业全要素生产率的影响主要表现在三个方面:第一,工业化的发展为农业提供了更先进的生产机械和工具,随着劳动力成本不断上涨,用农业机械不断替代劳动力已经成为农业生产的重要方式。农业机械的使用能有效节约劳动力成本,从而提高农业生产效率。第二,工业化的生产理论与方式对农业生产产生了重要影响。工业化具有生产组织化、专业化和规模化的特征,其效率远远高于农业产业。亚当·斯密在分工理论中指出农业分工的有限性导致农业生产效率低于制造业。然而,农业生产服务“外包”“机械化”和集群式跨区作业等现象在中国农业中大量出现,说明农业生产也能够实现有效分工。新的分工形式和专业化模式的出现,将会对农业生产效率产生重要影响。第三,工业化带动了农业资本体现式技术进步。工业化进程能够为农村和农业生产提供农业机械、工具,农业机械设备实际上是技术进步的有效载体,是一种农业资本体现式技术进步,而农业机械对劳动力的替代,能节约农业生产成本,提高农业效率。由此,工业化能够从技术进步和技术效率改善两方面提高农业全要素生产率。

(二)基于序列DEA方法的农业全要素生产率测算

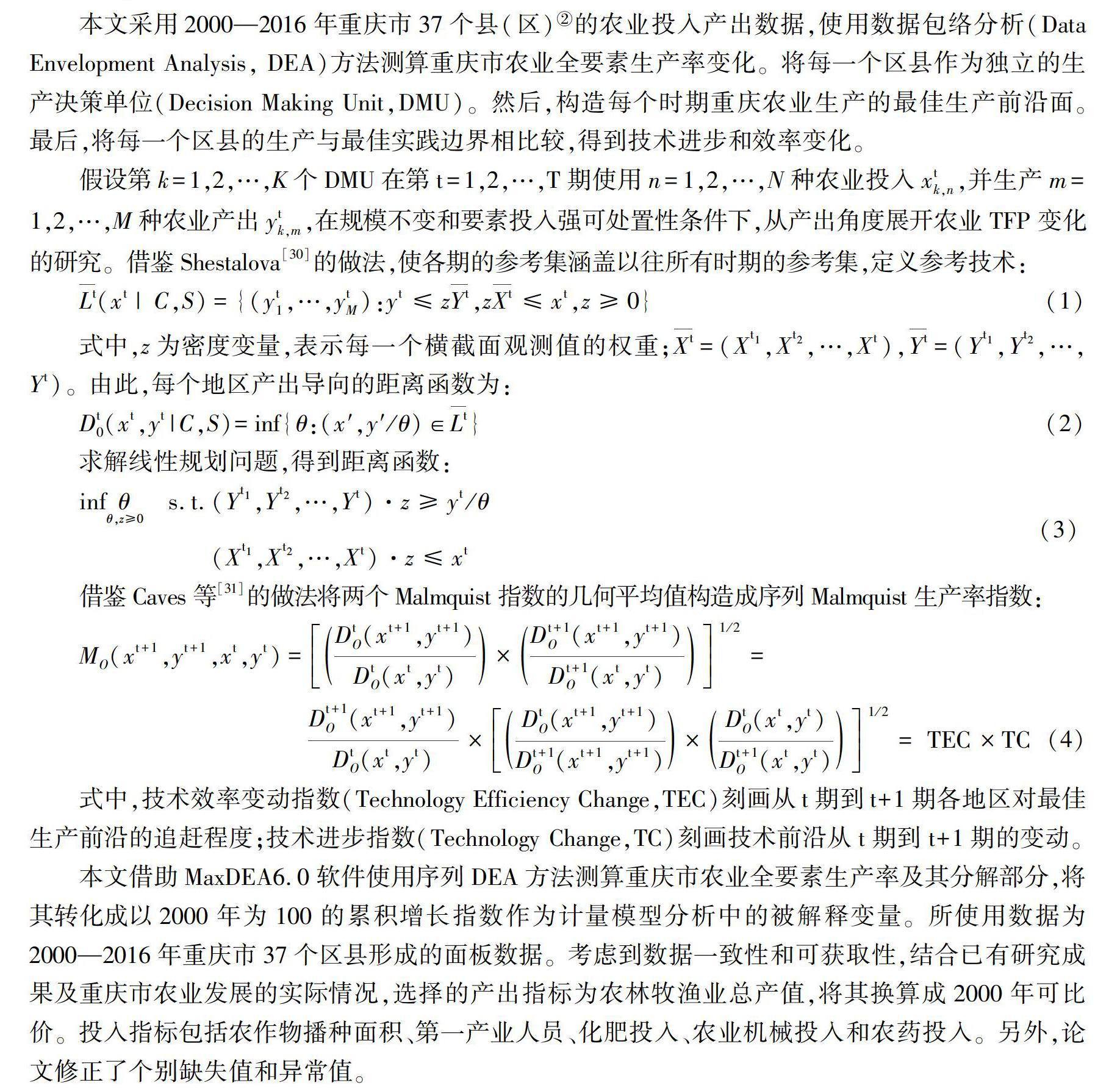

本文采用2000—2016年重庆市37个县(区)渝中区位于重庆市主城区,经济以第三产业为主,基本没有农业和工业,因而未包括在内。为了保持统计口径的一致性,论文将2011年以前的万盛区和2011年以前的双桥区分别纳入綦江区和大足区。由此,得到重庆37个县(区)数据。的农业投入产出数据,使用数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)方法测算重庆市农业全要素生产率变化。将每一个区县作为独立的生产决策单位(Decision Making Unit,DMU)。然后,构造每个时期重庆农业生产的最佳生产前沿面。最后,将每一个区县的生产与最佳实践边界相比较,得到技术进步和效率变化。

假设第k=1,2,…,K个DMU在第t=1,2,…,T期使用n=1,2,…,N种农业投入xtk,n,并生产m=1,2,…,M种农业产出ytk,m,在规模不变和要素投入强可处置性条件下,从产出角度展开农业TFP变化的研究。借鉴Shestalova[30]的做法,使各期的参考集涵盖以往所有时期的参考集,定义参考技术:

Lt(xt|C,S)={(yt1,…,ytM):yt≤zYt,zXt≤xt,z≥0}(1)

式中,z为密度变量,表示每一个横截面观测值的权重;Xt=(Xt1,Xt2,…,Xt),Yt=(Yt1,Yt2,…,Yt)。由此,每个地区产出导向的距离函数为:

Dt0(xt,yt|C,S)=inf{θ:(x′,y′/θ)∈Lt}(2)

求解线性规划问题,得到距离函数:

infθθ,z≥0 s.t.(Yt1,Yt2,…,Yt)·z≥yt/θ

(Xt1,Xt2,…,Xt)·z≤xt(3)

借鉴Caves等[31]的做法将两个Malmquist指数的几何平均值构造成序列Malmquist生产率指数:

MO(xt+1,yt+1,xt,yt)=DtO(xt+1,yt+1)DtO(xt,yt)×

Dt+1O(xt+1,yt+1)Dt+1O(xt,yt)1/2=

Dt+1O(xt+1,yt+1)DtO(xt,yt)×

DtO(xt+1,yt+1)Dt+1O(xt+1,yt+1)×

DtO(xt,yt)Dt+1O(xt,yt)1/2=TEC×TC

(4)

式中,技术效率变动指数(Technology Efficiency Change,TEC)刻画从t期到t+1期各地区对最佳生产前沿的追赶程度;技术进步指数(Technology Change,TC)刻画技术前沿从t期到t+1期的变动。

本文借助MaxDEA6.0软件使用序列DEA方法测算重庆市农业全要素生产率及其分解部分,将其转化成以2000年为100的累积增长指数作为计量模型分析中的被解释变量。所使用数据为2000—2016年重庆市37个区县形成的面板数据。考虑到数据一致性和可获取性,结合已有研究成果及重庆市农业发展的实际情况,选择的产出指标为农林牧渔业总产值,將其换算成2000年可比价。投入指标包括农作物播种面积、第一产业人员、化肥投入、农业机械投入和农药投入。另外,论文修正了个别缺失值和异常值。

(三)变量界定与数据处理

本文将农业全要素生产率影响因素分为核心解释变量和控制变量两类。其中,核心解释变量为城镇化和工业化。借鉴已有研究及考虑数据的可获取性[32],本文选取产业结构、基础设施、教育水平和金融发展程度等控制变量。具体地,用城镇人口占人口总数的比值代表城镇化,用工业增加值占GDP比重代表工业化。此外,产业结构、基础设施、教育水平和金融发展程度分别用二三产业增加值占GDP比重、单位面积公路通车里程、教育经费支出占一般公共预算支出比重和存贷款余额与GDP之比来衡量。本文所使用的数据均来自《重庆统计年鉴》(2001—2017)和地方统计年鉴。

三、城镇化、工业化与农业全要素生产率增长关系的基本判断

(一)重庆市农业全要素生产率时序演变

從农业TFP的测算结果可知,2007年是一个重要的分界线,这可能与2007年重庆市被确认为城乡综合配套改革试验区,政府加大对农业的支持力度有关。因此,本文把考察周期分为2000—2006和2007—2016年两个阶段,进而考察两个阶段重庆市农业全要素生产率增长差异。表1为2000—2006和2007—2016年Malmquist生产率指数增长的情况。由表1可知,2000—2006年间,除城口县、垫江县、巫溪县、武隆区和彭水县外,其余区县的农业全要素生产率维持正增长。而2007—2016年间,重庆市所有区县的农业全要素生产率均为正增长。另外,2000—2006和2007—2016年重庆市37个区县农业全要素生产率年均增长率分别为4.0%和7.1%,2007年后重庆市农业全要素生产率增长更为明显。

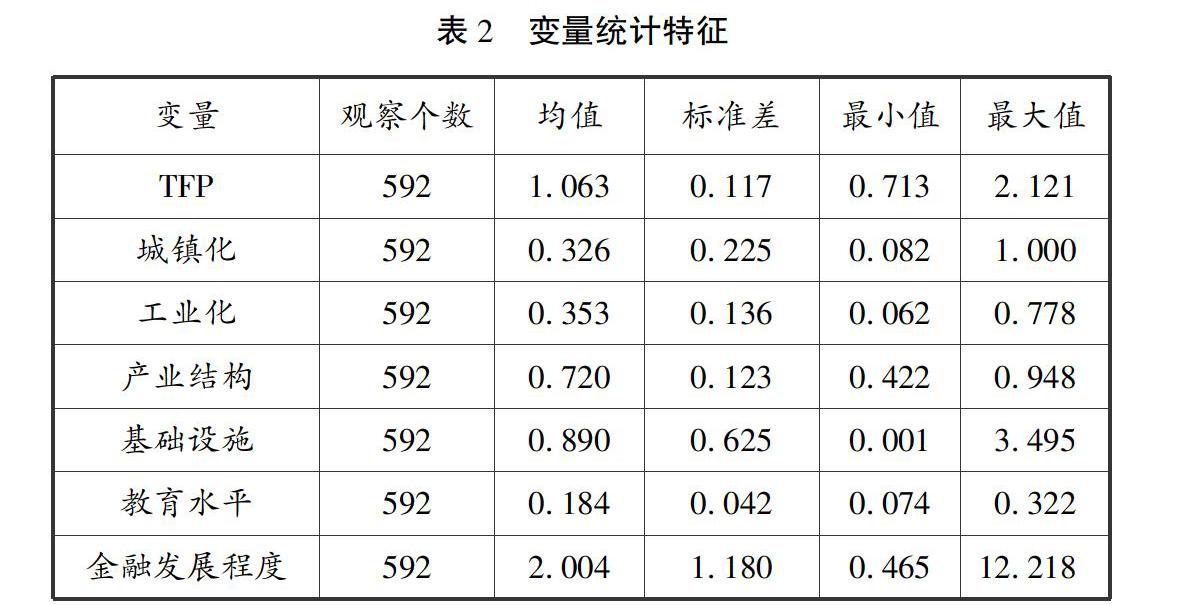

(二)描述性统计分析

表2为农业全要素生产率及其主要影响因素的统计特征。通过对各变量的标准差、最小值和最大值进行分析可以发现,重庆市各区县之间各个解释变量存在较大差距,表现出比较明显的地区差异性。由表2可知,重庆市农业全要素生产率指数均值为1.063,说明2000—2016年间重庆市农业全要素生产率年平均增长率为6.3%。同时,重庆市农业全要素生产率指数最大值达到2.121,但最小值却仅为0.713,说明重庆市区县之间农业全要素生产率增长率存在显著差异。

图1刻画了城镇化、工业化与农业全要素生产率之间关系的二维散点图及其回归拟合趋势线。由图1可知,随着城镇化率的提高,农业全要素生产率不断上升,并且工业化率的提高也带动了农业全要素生产率增长。由此,可初步推测城镇化、工业化和农业全要素生产率之间存在较为明显的正相关关系,更为严谨的结论需要计量模型的实证检验得出。

四、城镇化、工业化对农业全要素生产率增长的影响

(一)计量模型

农业全要素生产率对实现农业可持续发展意义重大,其增长受到城镇化、工业化、产业结构、基础设施等诸多因素作用。城镇化和工业化进程对农业生产产生了重要影响,本研究将重点考察城镇化和工业化对农业全要素生产率增长的影响。另外,农业全要素生产率增长是一个长期积累过程,上一期农业全要素生产率会对当期产生重要影响。因此,本文借鉴李谷成等[33]的做法,引入农业全要素生产率滞后一期作为解释变量,构建如下计量模型:

LnTFPit=β0+β1×LnTFPit-1+

β2×LnUrbanit+

β3×LnIndustryit-1+

β4×LnStructureit+

β5×LnRoadit+

β6×LnEduit+

β7×LnFinanceit+μi+εit

(5)

式(5)中,i表示区县,t表示年份;TFP表示农业全要素生产率,Urban表示城镇化,Industry表示工业化,Structure表示产业结构,Road表示公路密度, Edu表示教育水平,Finance表示金融发展程度,用μi表示地区效应,εit为经典随机扰动项。

本文构建动态面板模型对农业全要素生产率增长展开分析,传统面板数据估计方法并不适用。另外,考虑城镇化、工业化与农业全要素生产率增长之间的双向因果关系,本文采用广义矩估计(GMM)方法进行实证估计。由此,本文采用差分GMM和系统GMM两步法估计城镇化、工业化等因素对农业全要素生产率增长的影响。

(二)模型估计结果分析

为保证GMM估计量的一致性,广义矩估计方法通过AR(1)和AR(2)检验对扰动项进行自相关检验,利用Sargan检验对工具变量有效性进行过度识别检验。表3为不同模型设定下式(5)的一阶差分GMM估计和系统GMM估计的结果。由表3可知,各模型中检验AR(1)检验值的伴随概率均小于0.01,而AR(2)检验值的伴随概率均大于0.1,说明扰动项的差分存在一阶自相关,但不存在二阶自相关,由此接受原假设“扰动项无自相关”,均可采用差分GMM估计和系统GMM估计方法。另外,通过诊断结果还可知,Sargan检验值的伴随概率均大于0.1,在10%的显著性水平上,无法拒绝“所有工具变量均有效”的原假设,因此差分GMM估计和系统GMM估计通过了工具变量的有效性检验,模型设定合理。模型1和模型4分别采用差分GMM估计和系统GMM估计展开城镇化、工业化对农业全要素生产率增长的影响研究。通过回归估计结果可知,重庆市城镇化对农业全要素生产率增长具有显著正向影响,工业化对农业全要素生产率增长也具有显著正向影响。除此之外,基础设施、教育水平以及金融发展程度对农业全要素生产率增长均具有显著正向影响,而产业结构对农业全要素生产率增长具有显著负向影响。

由表3知,城镇化对农业全要素生产率增长具有正向影响,并且通过1%水平上的显著性检验。城镇化对农业全要素生产率增长具有显著正向作用,这与杨志海和王雅鹏[12]的研究结果比较一致。重庆市城镇化进程有助于农业经济和农村社会发展,可能的原因是,重庆市城镇化一方面有助于“大农村”剩余劳动力的转移,改善了农业规模效率。另一方面,城市人口的增加拉动了对农产品的有效需求,提高了农民收入水平。此外,城镇化会将先进的技术扩散到农村地区及农业生产,进而提高农业生产技术水平,带动农业全要素生产率增长。

工業化对农业全要素生产率增长具有正向影响,同样通过1%水平上的显著性检验。工业化进程显著促进了农业全要素生产率增长,这与李士梅和尹希文[25]的研究结论一致。主要原因是,近年来重庆市抓住统筹城乡发展的契机,持续加大以工促农力度,大力推进生产资料供应、农业机械化等农业生产社会化服务,充分发挥工业化对农业经济增长的辐射带动作用。实际上,工业能够为农业生产提供必要的生产资料和技术支撑,特别是农业机械工业体系和物质技术装备体系的完善能够有效替代劳动,节约农业生产成本,优化农业生产要素配置,提高农业生产效率。同时,农业机械装备实质是技术进步的有效载体,是一种资本体现式技术进步。由此,工业化进程能够为农村和农业生产提供机械动力,从技术进步和技术效率改善两方面提高农业全要素生产率。

值得注意的是,除城镇化和工业化外,其他控制变量对农业全要素生产率增长也具有显著影响。由差分GMM和系统GMM估计结果可知,农业全要素生产率滞后一期的系数为正,且通过了1%水平上的显著性检验,说明前一期农业全要素生产率对当期农业全要素生产率具有显著的促进作用,农业全要素生产率增长是一个长期累积过程。产业结构对农业全要素生产率增长具有显著负向影响。重庆市工业和服务业的发展,尤其是服务业的发展给农业产业的发展造成了比较大的威胁,导致农业增加值占GDP的比重不断下降。农村基础设施显著提高了农业全要素生产率。近年来重庆市各区县政府加强农村道路、公共服务配套等建设,促进农村基础设施的不断完善,有效降低了农业生产成本,带动了农业全要素生产率增长。教育水平对农业全要素生产率增长具有显著正向影响。教育能够促进人力资本累积,提高科技创新能力,推动新技术、新产品的研发,通过农业生产技术革新以及农民科技素质和科技应用能力的提高,促进了农业全要素生产率的增长。金融发展对农业全要素生产率增长具有促进作用,这一结论与尹雷和沈毅[34]以及井深和肖龙铎[35]的研究结果较为一致。金融发展有助于推动农业技术创新、提升农业投资效率,进而带动农业全要素生产率增长。

(三)稳健性检验

为保证实证估计结果可靠,本文使用差分GMM和系统GMM两种方法展开城镇化、工业化对农业全要素生产率增长影响的实证估计。此外,论文采用删减核心变量以及删除异常样本点等方法对回归模型进行实证估计,最终这些回归方程中城镇化和工业化两个核心变量的系数、符号及显著性水平并未发生明显变化,因此模型回归结果是比较稳健的。

五、结论与启示

城镇化和工业化是推动地区经济增长的重要因素,但其对农业全要素生产率增长的影响仍存在不确定性。本文基于重庆37个县(区)面板数据,在测算重庆农业全要素生产率的基础上,从理论和实证层面考察了城镇化和工业化对农业全要素生产率增长的影响。研究发现:(1)重庆市城镇化对农业全要素生产率增长具有显著正向影响,工业化对农业全要素生产率增长也具有显著正向影响。(2)基础设施、教育水平以及金融发展程度对农业全要素生产率增长均具有显著正向影响,而产业结构对农业全要素生产率增长具有显著负向影响。

根据研究结论,本文认为提高农业全要素生产率、实现农业现代化,可从城镇化和工业化两方面着手。第一,强调城市对农村的支持,加大以城带乡力度。在地区经济增长过程中应高度重视“三农”问题。一方面,加大对进城务工人员的人力资本投资,提高进城劳动力的技能和知识,完善医疗、教育、保险等社会保障体系,推进农村剩余劳动力顺利转移,充分发挥城镇化对农业发展的积极作用;另一方面,推动大、中、小城市和小城镇协调发展,重视小城镇建设,充分利用城镇对资本、人才及技术等要素的吸纳和创造能力,强化城镇对农业和农村地区发展的辐射带动作用。第二,强调工业反哺农业,加大以工促农力度,用工业化理念推进农业现代化。充分发挥工业化对现代农业的促进作用,加快农村电网、农田水利等基础设施建设,继续加大对农业生产的资本要素投入,特别是完善农业机械工业体系和物质技术装备体系。同时,要注意从地方实际出发,因地制宜,将地方农业生产特点与工业化紧密结合,将工业化的技术、资本优势扩散到农业和农村地区,实现农业现代化。参考文献:

[1]BERTINELLI L,BLACK D.Urbanization and growth[J].Journal of Urban Economics,2004,56(1):80-96.

[2]KREY V,ONEILL B C,VAN RUIJVEN B, et al. Urban and rural energy use and carbon dioxide emissions in Asia[J]. Energy Economics,2012,34:S272-S283.

[3]MOOMAW R L,SHATTER A M.Urbanization and economic development:A bias toward large cities?[J].Journal of Urban Economics,1996,40(1):13-37.

[4]HENDERSON J V.Urbanization and economic development[J].Annals of economics and finance,2003,4(2):275-341.

[5]POELHEKKE S.Urban growth and uninsured rural risk: Booming towns in bust times[J].Journal of Development Economics,2011,96(2):461-475.

[6]FOX S.Urbanization as a global historical process:Theory and evidence from sub-Saharan Africa[J].Population and Development Review,2012,38(2):285-310.

[7]孙祁祥,王向楠,韩文龙.城镇化对经济增长作用的再审视:基于经济学文献的分析[J].经济学动态, 2013(11):20-28.

[8]程名望,阮青松.资本投入、耕地保护、技术进步与农村剩余劳动力转移[J].中国人口·资源与环境,2010,20(8): 27-32.

[9]钱文荣,郑黎义.劳动力外出务工对农户水稻生产的影响[J].中国人口科学,2010(5):58-65,111-112.

[10]王国敏,罗浩轩.中国农业劳动力从“内卷化”向“空心化”转换研究[J].探索,2012(2):93-98.

[11]谢杰.工业化、城镇化在农业现代化进程中的门槛效应研究[J].农业经济问题,2012,33(4):84-90,112.

[12]杨志海,王雅鹏.县域工业化与城镇化对农业增长的影响研究:来自中国1550个县(市)面板数据的证据[J].经济经纬,2014,31(4):25-30.

[13]姚旭兵,罗光强,宁瑞芳.城镇化与农业经济增长的区域效应研究:基于PVAR模型的实证分析[J].西南大学学报(社会科学版),2016,42(3):60-68,190.

[14]贾兴梅.新型城镇化与农业集聚的协同效应[J].华南农业大学学报(社会科学版),2018,17(2):1-10.

[15]MURPHY K M,SHLEIFER A,VISHNY R W.Industrialization and the big push[J].Journal of Political Economy, 1989,97(5):1003-1026.

[16]MATSUYAMA K.Complementarities and cumulative processes in models of monopolistic competition[J].Journal of Economic Literature,1995,33(2):701-729.

[17]NGAI L R,PISSARIDES C A.Structural change in a multisector model of growth[J].American Economic Review, 2007,97(1):429-443.

[18]ACEMOGLU D,GUERRIERI V.Capital deepening and nonbalanced economic growth[J].Journal of Political Economy,2008,116(3):467-498.

[19]JU J D,LIN J Y,WANGY.Endowment structures,industrial dynamics,and economic growth[J].Journal of Monetary Economics,2015,76:244-263.

[20]張军.资本形成、工业化与经济增长:中国的转轨特征[J].经济研究,2002,37(6):3-13,93.

[21]杨智峰.工业化对经济增长的影响分析:1981—2008[J].山西财经大学学报,2011,33(3):26-32.

[22]赵昌文,许召元,朱鸿鸣.工业化后期的中国经济增长新动力[J].中国工业经济,2015(6):44-54.

[23]盛科荣,高越.工业化和城市化对中国农业资源变化的影响[J].东岳论丛,2010,31(7):38-42.

[24]汪川.农业与工业化:新经济增长理论的视角[J].经济学动态,2014(7):97-105.

[25]李士梅,尹希文.中国农村劳动力转移对农业全要素生产率的影响分析[J].农业技术经济,2017(9):4-13.

[26]高焕喜.中国县域经济推进中现代农业建设模式设计[M].北京:中国财政经济出版社,2011.

[27]张海姣,张正河.城镇化与县域经济的相关性[J].华南农业大学学报(社会科学版),2013,12(3):18-24.

[28]张军,施少华,陈诗一.中国的工业改革与效率变化:方法、数据、文献和现有的结果[J].经济学(季刊),2003,2(4):1-38.

[29]贺振华.外部机会、土地制度与长期投资[J].经济科学,2005(3):5-14.

[30]SHESTALOVA V.Sequential malmquist indices of productivity growth: an application to OECD industrial activities[J].Journal of Productivity Analysis,2003,19(2/3):211-226.

[31]CAVES D W,CHRISTENSEN L R,DIEWERT W E.The economic theory of index numbers and the measurement of input, output, and productivity[J].Econometrica,1982,50(6):1393-1414.

[32]王伟.县域金融与绿色全要素生产率增长:来自长江经济带上游流域证据[J].统计与信息论坛,2017, 32(9):69-77.

[33]李谷成,尹朝静,吴清华.农村基础设施建设与农业全要素生产率[J].中南财经政法大学学报,2015(1):141-147.

[34]尹雷,沈毅.农村金融发展对中国农业全要素生产率的影响:是技术进步还是技术效率:基于省级动态面板数据的GMM估计[J].财贸研究,2014,25(2):32-40.

[35]井深,肖龙铎.农村正规与非正规金融发展对农业全要素生产率的影响:基于中国省级面板数据的实证研究[J].江苏社会科学,2017(4):77-85.

Research on the impact of urbanization and industrialization on the growth of

agricultural total factor productivity: Evidence based on panel data of 37 counties in Chongqing

YIN Chaojinga,b

(a. Research Centre of Rural Economics and Management; b. College of

Economics & Management, Southwest University, Chongqing 400715, P. R. China)

Abstract:

Based on the panel data of 37 counties in Chongqing from 2000 to 2016, this paper uses the sequential DEA method to measure the change of total factor productivity in Chongqing. Based on this, this paper discusses the time evolution of Chongqings agricultural total factor productivity growth and examines the impact of urbanization and industrialization on the growth of agricultural total factor productivity systematically from both theoretical and empirical level. Firstly, the results suggest that the total factor productivity of Chongqing has increased from 2000 to 2016. After 2007, the growth of agricultural total factor productivity in Chongqing is more obvious, and different regions in Chongqing show obvious spatial imbalance. Secondly, the empirical results of the dynamic panel model show that urbanization has a significant positive impact on agricultural total factor productivity growth, and so does industrialization. Finally, the research also finds out that infrastructure, education and financial development all have a significant positive impact on agricultural total factor productivity growth while industrial structure has a significant negative impact on it.

Key words:agricultural total factor productivity; sequential DEA; urbanization; industrialization; time evolution; spatial imbalance

(責任编辑 傅旭东)