广西汉代陶屋明器探究

张海平,宾 泉

(上海大学 上海美术学院,上海 200072)

广西汉代陶屋是社会文化和实践的物质体现。据不完全统计,广西出土的汉代陶屋至少有133件(见图1)。其规模之大、样式之丰富、保存之完好引起了社会和学界的高度关注,并积累了较为丰富的研究成果。但是与其他地区对陶屋的研究成果相比,还是相对较少。目前大多数的研究基本集中在陶屋的断代、尺寸、形制等考古学方面。对于陶屋的工艺流程、美学趣味,以及与社会风貌的联系等方面则给予较少的关注。本文从这三个方面进行探讨,以解读隐藏其背后的美学旨趣和文化内涵。

图1 广西汉代陶屋

一、陶屋历史源流

广西汉代陶屋造型的变化不仅是制作工艺的进步和审美趣味的反映,更是广西汉代社会制度和经济面貌的直观表现。广西制陶有着较为悠久的历史,最早可追溯到新石器时代桂林庙岩、大岩和甑皮岩等文化遗址,这时期的实用陶器主要采用较为原始的制作工艺。到商周时期,青铜礼器的传播对广西制陶产生了深远影响,例如瓯骆先民通过陶范来浇注具有少数民族特色的铜鼓。秦汉时期,秦始皇派尉佗和屠雎从湘桂走廊进攻西欧、骆越等部族。期间凿通长江与珠江水系,建立运送物资的灵渠,征服百越后设置桂林郡、象郡和南海郡。这直接促使中原和荆楚地区的制陶工艺传入广西地区。随后,赵佗统治的南越国时期,推行“和集百越”[1]的民族政策。使得汉族与当地少数民族进一步融合,促使制陶工艺得到广泛的传播。到西汉时期,汉武帝平定南越国,设定九郡。广西墓葬文化的面貌发生了重大变化,汉式的陶礼器逐步出现,并取代了原有的一些地方性器型,如三足罐、联罐、瓿等等。西汉中后期,仿铜陶礼器逐渐退出人们的视野,陶屋这类建筑明器逐步发展和流行起来。由上述可知,广西汉代陶屋正是在这样的历史背景下生发。

1.陶屋与庄园风貌

汉代陶屋的具体形态反映出广西的社会面貌。而这样的社会面貌又与当时的政策有密切关联。汉初,高祖刘邦下诏:“民前或相聚保山泽,不书名数,今天下已定,令各归其县,复故爵田宅,吏以文法教训辨告,勿笞辱。”[2]这样的政策为土地私有制提供了生发的土壤,并有效地维护了新兴封建地主阶级的利益,促进经济发展的同时以便加强中央集权。另外,关于士兵的安置方面,则采用“复原”的方式进行分流,即“兵皆罢归家”[2],“且法以有功劳行田宅”[2]。这些政策促使了新兴地主阶层的发展和壮大,也使得以土地为支撑的经济模式得到进一步发展。到汉武帝时期,由于统治阶级对盐铁等大宗工商贸易进行垄断,商贾们转而将大量资金投入到土地之中并采用土地兼并的策略,以谋得土地的最大控制权。这样的土地兼并使得西汉末期的社会矛盾日益加剧,导致农民起义的爆发。而到了东汉时期,在大地主和上层官僚的支持下,刘秀建立了东汉王朝,施行维护豪强地主阶层的政策,使得庄园经济持续发展。

庄园经济的发展反映了封建土地主对“美好生活”的向往。在《后汉书·仲长统传》中记述了这种理想:“使居有良田广宅,背山临流,沟池环帀,竹木周布,场圃筑前,果园树后。舟车足以代步涉之艰,使令足以息四体之役。养亲有兼珍之膳,妻孥无苦身之劳。”[3]广西汉代陶屋形态的流变过程是上述理想的直观反映。例如陶屋的形态由单体式平房演化为分体式平房,体现出了土地主饲养家畜的真实想法。随后,又由平房演化为曲尺式的陶屋,其结构营造出房屋前的“场圃”空间。在土地兼并状况加剧和庄园理想的驱动下,形成了以庄园为中心的劳动生产方式。广西出土的汉代陶畜圈、陶仓、陶囷、陶灶便能印证这一点。在《理乱篇》中有详细描述:“豪人之室,连栋数百,膏田满野,奴婢千群,徒附万计。船车贾贩,周于四方;废居积贮,满于都城。琦赂宝货,巨室不能容;马牛羊豕,山谷不能受。”[4]

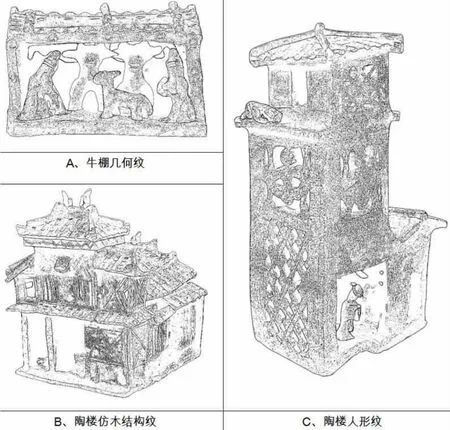

东汉时期,由于受战乱影响,庄园的经济功能大幅收缩,转而向建筑的内部空间施行劳作模式。例如,在广西出土的汉代陶屋中,有许多生产活动都在陶屋内进行。屋内有陶俑骑牛碾磨、舂碓劳作以及过筛挑选等劳动景象。由于这种内部生产方式使得房屋空间有了更为具体的功能。同时也为陶堡的造型提供了可以参考的表现形式,即分区域组合。另外,东汉时期的庄园不仅以经济生产作为唯一的目的,还演化出了武装割据倾向的功能。到东汉末年,大地主均“自为营堑”,构筑了攻守自如的武装化堡垒。这点便可在陶屋中窥见一斑,例如广西汉代陶楼、陶堡的形态中塑有武装化的场面。屋子的前后门均有持械侍卫把守,庭院内也有仆人守候等(见图4C)。这些都直观反映出广西汉代的庄园理想。

2.陶屋与农业手工业

广西汉代陶屋中陶圈和陶灶两类明器直观反映出该地域农业和手工业方面情况。地处亚热带与热带气候的广西以稻类植物作为重要的粮食,稻类作物的广泛种植和增产与汉地先进的牛耕技术和铁具在该地域使用有密切的关联。在《后汉书·循吏列传》中记载:“九真俗以射猎为业,不知牛耕,民常告籴交趾,每致困乏。延乃令铸作田器,教之垦辟。田畴岁岁开广,百姓充给。”[4]从梧州、合浦等地的汉墓铜器中发现稻谷、荔枝、豆类等遗存。由此可知,当时充足的粮食为畜牧业提供了重要的物质保障。陶圈中各类家畜,如猪、牛、羊、鸡、鸭等比比皆然(见图4A)。而畜牧的发展又反哺于农业,形成相互促进的关系。除此之外,出土的陶仓、陶囷直接印证了广西汉代先民粮食盈余的基本面貌。另外,农业的发展对手工业起到极大的促进作用。例如为酿造业提供了重要契机。出土的陶灶形体硕大,灶眼放有形态巨大的釜、瓮之类的器物,灶的两侧也放置大型的缸、罐等容器。灶的顶部、两侧、灶门处常常设计体量较小的劳作陶俑。因此,这样的炉灶或许与当时广西地区的酿造业有一定关联。

陶灶除了与酿造业有一定的关联,与染织业也有一定的联系。在广西贵县罗泊湾汉墓发现大麻籽。另外,古代广西作为“南道棉”传播的必经之地,从印度经越南、缅甸传入到云南、贵州,随后再传入广西境内。因而广西较早成为“草棉”种植和加工的地区。除了“草棉”之外,还涉及对蚕丝加工。在《后汉书·西南夷传》中对西南地区的桑蚕加工就有描述:哀牢人“土地沃美,宜五谷、蚕桑。知染采文绣,罽毲帛叠,兰干细布,织成文章如绫锦。”[4]因此推断陶灶具有煮茧或炼染作用。根据专家的鉴定,马王堆出土的黄色丝绸上含有黄酮类物质,推断是栀子染料。而这种栀子染料的加工工艺是先将栀子浸泡,然后再煮至沸腾便可得到黄色染色剂,最后再将布料进行染色。除上述之外,广西的苎麻织品在汉代已有名气,从陶屋中陶俑身着的长袍便可窥见一斑。据宋代周去非在《岭外代答》中描述:“邕州左右江溪峒,地产苎麻,洁白细薄而长。土人择其尤细长者为綀子,暑衣之,轻凉离汗者也。汉高祖有天下,令贾人无得衣綀,则其可贵自汉而然。有花纹者为花綀,一端长四丈余,而重止数十钱,卷而入之小竹筒,尚有余地。以染真红,尤易着色。厥价不廉,稍细者,一端十余缗也。”[5]

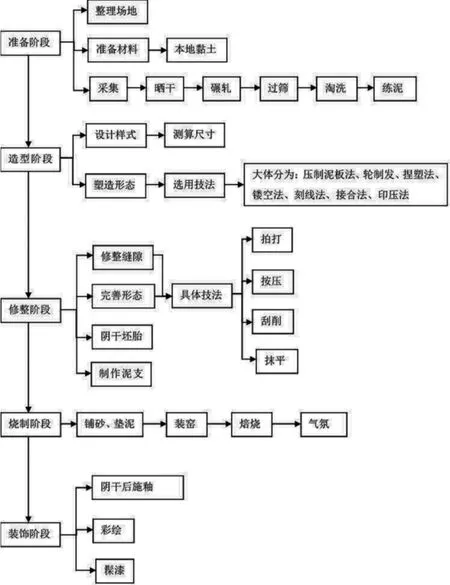

二、陶屋工艺流程

广西汉代陶屋的工艺独具特色。它是瓯骆文化、中原文化和荆楚文化相互融合的结晶。其制作工艺与该地区的日用陶器有着较大的区别。陶屋对泥料、釉料、制作、窑温等一系列工艺流程提出了较高的要求。另一方面,陶屋明器主要用于随葬。在汉代盛行的“厚身”观念背景下,使得陶屋的工艺受到广西汉代先民的格外重视(具体工艺流程见图2)。

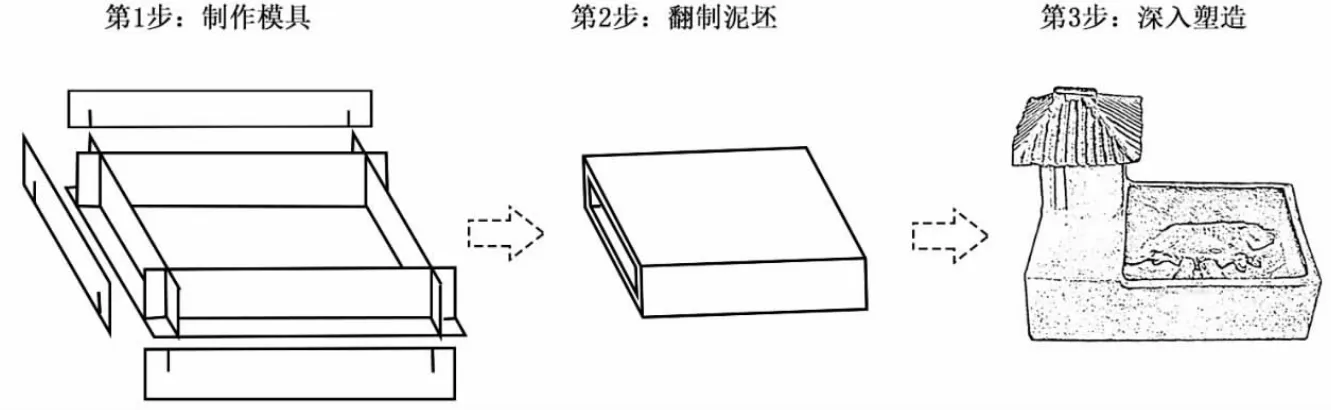

广西陶屋工艺流程与中原地区、广东地区存在一定的差异。由于地域环境的因素,使得陶屋形态和纹饰产生不同的面貌。同时,这些面貌也直接反映出陶屋的具体工艺流程。例如,中原地区陶屋的构建主要由较为简约的墙体和结构繁复的屋顶组成;其四面墙壁严密,门窗开口较小。这样的形态构造明确地反映出中原地区陶屋的工艺流程与空心砖的制作方式之间存在着密切联系。制作者先是使用模具将陶屋的主体一次性翻制成型,然后再对陶屋局部进行切割、组合、拼接、捏塑以及印压等方式来塑造(见图3)。相比之下,广东和广西地区的陶屋工艺流程较为接近,均是采用接合的方法将陶屋的各个部分从里到外,从下至上逐步拼接组合。但是两个地区之间的工艺也存在细微的差异。广东地区的陶屋基本上不在房屋主体下方塑造饲养家畜的围栏;而广西地区的陶屋主体下部普遍塑有家畜及饲养圈。另外,广东地区陶屋的干栏、窗棂以及纹饰多采用不对称的视觉表现手法。相比之下,广西地区的陶屋则整体简约刚正,并采用对称构图的方式进行表现。因此,这种造型表现上的差异,反映出处理工艺的不同。通过上述比对,广西陶屋的工艺流程也直接折射出广西汉代民间造物的审美情趣。

图2 广西汉代陶屋推定工艺流程

图3 中原地区汉代陶屋推定工艺流程

三、陶屋的审美旨趣

广西汉代陶屋与该地域的人民生活息息相关,它不仅具有明器的丧葬功能,还反映出民间的审美意识。从西汉中期到东汉的发展历程中,它承载了该地域先民丰富的精神生活,同时给人一种特殊的视觉体验。陶屋朴素而旺盛的生命力也为现代人提供了文火慢炖般的审美趣味。虽然陶屋作为实用价值的明器而出现,但它暗含着独特的审美认识。并在历史的积淀中不断演化出超凡想象性和创造性的美学旨趣。

图4 广西汉代陶屋纹饰

1.造型美之应物象形

广西汉代陶屋的造型体现出实用的功利性和超凡的精神性。它的造型或淳朴小巧,或浑厚饱满,或别致典雅,或端庄雍容,构成了蔚为大观的形态风貌,并蕴含着广西地域的艺术风范和美学趣味。与西方古代建筑相比较,维特鲁威曾在《建筑十书》中阐述了古希腊和古罗马的建筑以人的比例、韵律、节奏等方面来设计当时的建筑。然而,广西汉代的建筑同样兼顾比例、韵律、节奏,并且以木架结构为主要营造方式(见图4B)。这促使广西陶屋采用以结构为主的造型语言进行视觉表现。

“应物象形”是中国传统艺术中的重要创作方式,同时也是一个重要的美学命题。创作者通过“应物”的过程在脑海中形成艺术意象,再将这种艺术意象塑造出来,成为万物之兆象的艺术形象。“应物象形”作为重要的艺术创作思维方式,对广西汉代陶屋的造型有深层的影响。首先,陶工以客观的“物”为出发点,将包罗万象的大自然和社会现实中的建筑作为创作的原形。其次,“应物”不是对客观现实对象的照搬,而是经由创作者吸收和内化等加工过程后而形成的心中意象,即“象形”。然后创作者再把这种艺术意象经过特定的艺术表现形式物化为具体的作品。这样的创作过程在广西汉代陶屋中有具体表现。例如广西汉代陶工正是对现实建筑中抬梁、穿斗等营建方式的吸收,设计出不同样式的陶屋。并在墙体上用线刻的手法,区分出承重与围护的结构区域。比如悬山式瓦垅陶屋、庑殿式四合陶屋、前廊半封闭式陶仓、干栏式陶屋等均是经过“应物象形”的创作过程。

如果说“应物象形”是陶屋造型的第一步,那么“塑意达境”则是第二步。“塑意达境”即陶工融合主观创造,实现所要表达的主题。这与张璪的“外师造化,中得心源”有异曲同工之妙。具体来说,广西汉代陶屋从最初单体干栏平房到分体曲尺式双层房,均主要处于对现实的模仿阶段。而从三合式陶楼到多体组合式陶堡则体现出在现实模仿的基础之上,创作者营造出所要表达的思想与意境。这些造型变化是直观之象与主观之意相互能动的结果,并且也是制作者逐步理解、体悟的创作过程。“物”“象”“意”高度的融合为陶屋的创作开启了新的空间。正如《益州名画录》中写道:“大凡画艺,应物象形。其天机迥高,思与神合,创意立体,妙合化权。”[5]中国传统的艺术观念暗含于广西汉代陶屋之中,制作者通过陶质材料实现这种创作观念。

从“应物象形”到“塑意达境”创作过程,即建立在象形的基础之上,又不断地超越本身,使陶屋成为“有意味的形式”。在上述创造性发挥的过程中,陶屋的形态建立于“似是而非”的原则上,逐步由模仿发展到表意的阶段。其形态中细微的变化和淳朴的韵味有别于参照的“原型”,且更为动人和美好。值得注意的是,从“应物象形”到“塑意达境”的过程也是造型思维方式的变化。陶屋样式的发展不是一种简单的形态演化,而是不同思维方式的具体体现。例如广西汉代陶屋形态中“单体式”“分体式”“曲尺式”“三合式”“四合式”等不同的结构方式并不是单纯的以时间的线性方式发展,而是与造型思维的变化有密切的关联。

2.造型的中和之美

陶屋形态的发展过程中,形成了程式化、规范化和模件化等创作理念,呈现出汉代广西特色的陶屋形制。其创作原则可以理解为“大体则有,定体则无”。在没有固定形制和制作方法的前提下,创作出丰富的陶屋形态。在“变”与“不变”之间,并不是以“猎奇”为创作方向,而是运用了“万变不离其宗”的创作思想。这种思想暗含了“天人合一”哲学观念,即从整体中把握、体悟的思维方式。该思维方式又以陶屋造型的“中和之美”来具体落实。它的形态不仅是制作者创作理念的体现,也是符合当时普通大众审美心理的具体造型。这种由制作者和社会氛围共同塑造的形态美感组成了“中和之美”。例如广西汉代陶堡的“崇高肃穆”、陶楼的“殷实富贵”以及陶平房的“淳朴恬静”等构成了广西民间“中和之美”的具体倾向。

广西汉代陶屋形态比例匀称,主次关系清晰,构造精致,整体中求变化等均是“中和之美”的具体体现,同时也是对“和谐之美”的深刻理解。广西汉代陶屋造型平稳、含蓄、简约,并在整体和谐中求变化。它蕴含着广西汉代先民对“和谐之美”的美学精神。这种和谐不仅与陶屋的尺寸、比例和韵律有关,还体现在整体氛围的营造上。例如,广西贵县铁路新村出土的四角六楼陶城堡,它四角均有阁楼,前后门头上有两座庑殿式门楼,人物俑置于陶堡的各个部分,整件作品围绕着“秩序”氛围进行视觉表现。凸显了广西汉代陶屋创造性的演绎“中和之美”与“和谐之美”的美学旨趣。

3.纹饰之瓯骆风情

不同地域的陶屋有着不同的纹饰风格特色。这与各地的民族性格和心理有着直接的关系。广西汉代陶屋是该地域民族性格的典型代表。具体可以从陶屋的颜色和纹样两个方面进行考察。颜色自远古以来就与人类的心理需要有着密切关系。这种需要不仅是视觉方面的,更是精神维度的,它是民族共同观念直观表现。广西汉代陶屋大体上有浅黄、橙黄、砖红、浅灰、深褐等几种颜色(见图1)。这些颜色与所使用泥料的金属元素含量和焙烧温度有直接的关系。汉代广西的制陶工艺已经相当成熟,因而对于陶的颜色应该可以进行较为准确的掌控。所以这些陶屋的颜色应该是主观选择的结果。另外,广西汉代陶屋的颜色或许与当时流行的“五行”“五色”有一定关系,如广西在南方,属火,因而赤色是该地域的地方色。而汉代时期,统治阶级认为“土”能克“水”,所以选择黄色为正统色。当然这种关于颜色的论说有一定的偶然性,但是颜色与人的心理确实存在一定关联性。从广西出土的汉代陶屋可以发现,部分陶屋上的颜色经过刻意涂画、或施釉、或髹漆等处理。值得注意的是,关于颜色的美感与人的联想直接相关,一方面是外界的颜色本身对人的心理情绪产生作用;另一方面是人本身生理机制对颜色产生反应,然后引发人们联想。因此,不同的颜色有不同的刺激作用,并与人们的精神状态相互结合,形成了具有特定含义的“颜色指代”作用。

除了颜色之外,纹样同样是重要的装饰方式。广西汉代陶屋有棕叶纹、簟纹、笪纹、仿木结构纹、人像纹等纹样(见图4C)。这些纹样直观地反映出当时建筑所采用的材质外,也体现出独特的瓯骆风情。创作者并没有原封不动地将参考对象照搬到陶屋上。而是将对象进行结构变换、抽象简化以及规则化和定型化等方式处理。这个处理过程融合了创作主体的感受、领会和思想观念。并将不规律的自然对象用节奏、对称、均衡、连续、疏密、反复等形式法则进行表现。广西汉代陶屋的纹饰正是通过陶工们精心的设计,融合“应物象形”和“迁想妙得”的创作理念,呈现一种本土风情的视觉审美情趣。

四、结语

广西制陶有着非常悠久的历史。从新石器时代桂林地区的大庙遗址、甑皮岩遗址和大岩遗址到距今五千年的资源晓锦遗址,从商周时期武鸣的崖洞到汉代的平乐、荔浦、合浦、贵港等地区的墓葬,延续了广西先民制陶和用陶的文化传统。同时,中原地区、荆楚地区、南越地区和“海上丝绸之路”沿线地区的先进工艺和文化与广西本土相融合,推动了该地区手工制作和思想文化的蓬勃发展。从造型方面看,广西汉代陶屋的形态是创作者“应物象形”的直接结果,也是“中和之美”“和谐之美”的直观呈现。这种人文理想是对该地域社会风貌的直观记录。另外,广西汉代陶屋的颜色和纹样是民族共同观念的重要表现,体现出西瓯、骆越各民族的性格。颜色和纹样作为视觉表现的重要载体,在创作主体的编排下,构成了极富意蕴的民族艺术形式。

综上所述,广西汉代陶屋反映了该地域的经济、政治和历史文化面貌。从当时的墓葬文化到社会经济政治风貌,均在陶屋明器上得到了一一体现。它作为一种媒介记录了封建土地主理想的寄盼,记录了封建土地私有制和庄园经济发展的沉浮,记录了农业、手工业和商业的变迁。随着时间的推移和习俗的更迭,广西汉代陶屋的文化内涵得到了进一步沉淀。