“新冠艺术博物馆”(Covid Art Museum)的美学修辞探析

赖金鑫

摘 要:本文从网生艺术、材质美学、疾病波普三个角度探讨了2020年新冠疫情期间在Instagram上举办的“新冠艺术博物馆”线上展览的美学修辞,主要对展览作品风格、展示形式以及创作者与接受者之间的互动进行了分析。

关键词:新冠艺术博物馆 网生艺术 材质美学 疾病波普

2020年新冠疫情期间,由西班牙三位广告人伊雷妮·略尔卡(Irene Llorca)、何塞·格雷罗(José Guerrero)和埃玛·卡尔沃(Emma Calvo)在社交媒体平台Instagram上创办的“新冠艺术博物馆”(Covid Art Museum,以下简称CAM)以独特的方式展现了“新冠艺术”创作和展出的多元可能性。CAM既是一次展览,也是一场艺术运动,旨在为如今被新冠疫情“绑架”的当代人提供一块展示内在创造性的精神场域,去纪录时代,反思自己。略尔卡在采访中表示,希望人们通过这个免费的艺术空间获得力量,知道自己并不孤单。CAM从今年3月份中旬启动,面向西班牙、意大利、德国以及世界各地的艺术从业者征集作品,对作品的风格、形式都没有限制,只需要是在疫情期间完成,并与疫情相关,展现疫情为他们的生活带来的改变。截至6月12日,这一“数字博物馆”已经在互联网上展出了超过500件作品,吸引了全世界11.7万人次来看展。从现当代艺术史的视角分析这次展览的作品风格、展示形式以及创作者与接受者之间的互动关系,我们会发现在赛博空间的媒介语境中“网生艺术”作为一种融合绘画、设计、摄影、影像、装置等艺术形式的新艺术形态正在显示出强大的生命力,这得益于其对互联网和计算机人工智能技术的依赖与创造性使用。同时,这些艺术作品在创作过程中对现成品和废弃物的再利用,也引导我们去思考自杜尚以来的一股与艺术材质紧密相关的美学思潮,即运用什么材料去完成一件作品比这件作品要表现的内容要更加重要。当然,这些艺术作品在主题上都是围绕新冠疫情展开的,这引发了我们对疾病艺术的讨论。事实上,从大卫(Jacques-Louis David)用新古典的形式表现《圣经》中亚述帝国的瘟疫到达明·赫斯特(Damien Hirst)把死去的动物躯体和医药柜搬进美术馆,瘟疫和疾病一直以来都是西方艺术史中的重要组成部分。作为艺术介入社会、隐喻现实的重要切口,疾病艺术在当下呈现出了哪些不同的面貌?当其以后现代的夸张、媚俗的波普艺术风格与日常生活材料紧密地结合在一起,一种疾病波普是否正在悄然诞生?这也是本文在最后一部分重点讨论的问题。

一、 网生艺术:网络媒介对传统展览与创作空间的突破

CAM自诩为“世界上第一家诞生于新冠疫情隔离期间的数字艺术博物馆”。这与当下诸多依托网络媒介转战线上展出的拥有线下实体展览空间的博物馆、美术馆不同,它是一个完全虚拟化的存在。在这里,看展人与作品发生接触的方式仅限于视觉方面,缺失了在传统展馆中游荡、穿越的“沉浸式”体验,这必然会削弱看展时的艺术感受与深度震撼。看展不再那么具有仪式感,只要掏出手机在家里就能随时随地完成,这种随意性使其不再是独一无二的,如本雅明所说的艺术“灵晕”(aura)消失了。当然,这并非绝对。线上看展意味着私人化,看展者与一件作品的接触时间更长、程度更深,彼此之间的空间关系也更加自由,这涉及观看方式的转变。传统展馆中,看展人与作品之间的距离被局限在“警戒线”以外,而在虚拟展馆中看展人则可以隔着手机银幕长久地凝视作品,用手去触摸,并通过点赞、评论、转发、收藏等一系列行为与作品产生互动。在手机上看展更像是看一本画册,看展是一次阅读过程,眼睛随着手部动作在“展馆”中上下游移,在超链接的引导下就可以瞬间看到不同的内容,身体的移动过程被省略了,取而代之的是手的机械化运动和大脑对信息的深度攫取,看展人能动性降低了,但得到的信息更加丰富。另外,因为线上看展的便利性,原来很多没有接触过当代艺术的人也更容易被吸引过来,这在无形中扩大了展览的受众范围。

网络媒介也延伸了艺术品本身的创作空间,使其在内容和形式上都得到了拓展,得以表现以往无法实现的艺术风格与面貌。CAM这次展出的五百多件作品,大多数都是计算机数字技术和AI工具辅助完成的,且最终目的是为了在互联网展出,定位于传统线下展览空间的架上绘画、摄影或雕塑作品并不多见。如平面设计师罗西奥·雷纳(Rocio Reyna B.)的系列动态图像作品(图1),利用拼贴和数字技术将波提切利的维纳斯、达芬奇的蒙娜丽莎、米开朗基罗的大卫、维米尔的“戴珍珠耳环的少女”等经典的艺术形象和时尚的消费元素与数码产品组合在一起,它们或是悠闲地敲击键盘,或是大汗淋漓地举铁,或是裹着浴巾敷面膜,或是拿着打蛋器做料理,或是邊看平板边吃爆米花,古典艺术依托于鲜亮、明快的纯色背景板进入了当下消费社会的语境,在平涂的色块上做着机械化的单调运动,展现了隔离期间人们看似安逸舒适实则被切割、被禁锢的居家生活。

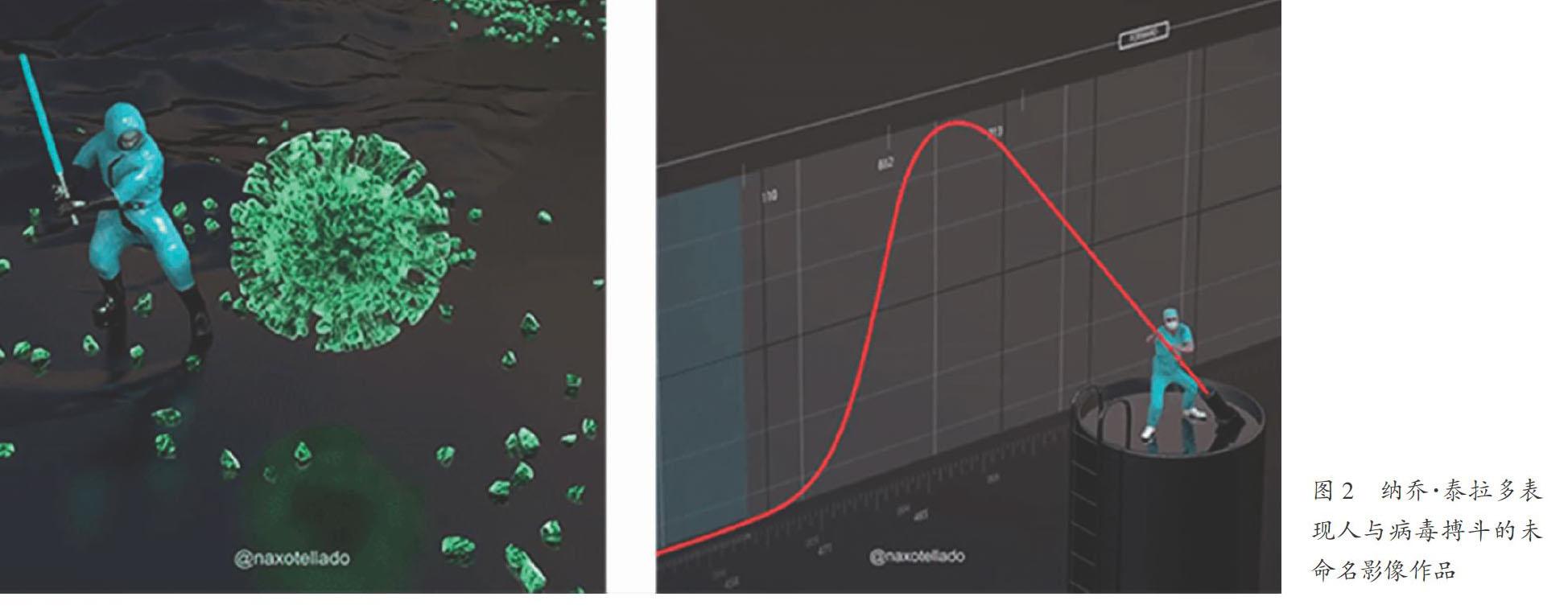

与之类似的还有艾拉·明加尔瓦(Alla Mingalёva)创作于今年4月的一幅怀抱乐事薯片的“丰腴版蒙娜丽莎”,她对着观众竖起中指,背景中则是堆积如山的卫生纸,原来画作中的神秘气息荡然无从,对于名画的改造甚至不再需要像达利(Salvador Dali)那般亲手画上艺术家标志性的两笔小胡子,艺术图像完全被技术符号消解了。蒙娜丽莎轻蔑的面部表情就像这个它深处的网络环境,众声喧哗和无意义的底层狂欢统领一切,严肃的表达在“对经典的玩弄”中被消解得体无完肤,这也是网生艺术的精神实质。我们可以将这幅作品与艾拉此前的一幅蒙娜丽莎像对照起来考察,二者的服装造型非常接近,都对原作朴素、雅典的色彩做了亮度的提升,特别是后者的貂皮披肩,与橘红色的绸质衣袖互相映照下愈发显得浮华和贵气,加上背景处的一杯星巴克咖啡,我们通过画作俨然进入到了鲍德里亚所言的物的“热带丛林”,丰盈的物的幻象包围了我们。但艾拉显然无意对此“物的狂热”做过多的表述,她更加强调的是物对人的淹没,在冰天雪地中瑟缩在椅子上的蒙娜丽莎翻着白眼,旁边几个大字写着“IM GOING TO GO NOW”,我们很明显能感觉到她对现状的无奈、气愤与窒息,这也是疫情期间被围困在家里,只能在互联网上发泄苦闷的当代人的典型表情。乔安娜·韦歇(Joanna Wecht)这次展出的一件女子人像作品将网生艺术的特点表现得更加明显。这件作品延续了她以往对于女性面孔的关注,通过叠印和负片技术将两张女性的面孔以超现实的方式联系起来。在面孔的下半部分,粉色夹杂着黄色的三角形马赛克组接成了口罩的样式,表现了当下的口罩社交对人的身份和主体性的模糊,每个人都躲在口罩后面,真实的自我被解构为一个个虚拟的符号,就像画面中的一个个马赛克小点,那是依靠电脑技术生成的。类似的创作方式还出现在纳乔·泰拉多(Nacho Tellado)利用3D技术创作的表现医务人员与病毒搏斗的影像作品中(图2),计算机的数字背景以及大量的函数曲线充满着不真实的近未来感和机械风格,特别是医务人员手中的光剑,一下子让我们想到了《星球大战》的科幻场景。新冠疫情让当代人真正进入到了赛博空间,成为了被高度控制的赛博人,这正是网生艺术对社会现实的精准映射。

二、 材质美学:现成品与废弃物的循环再利用

现当代艺术对于材质的探究最明显的表现就是对于综合材料的使用。艺术家们不再局限于用单一的颜料、木材或石头来创造自己的作品,诸如小便池、吸尘器、椅子、油脂、火药、废弃的钢材等都可以作为他们创作的材料。相较于内容和主题,他们更希求于材质本身蕴含的强大力量。如德国新表现主义艺术家安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)利用亚力克有机玻璃、泥土、钻石等综合材料制作的《星空陨落》,作品中蕴含的暗沉物质既是现成品,也是废弃物,它们言说着德意志第三帝国的往事与命运,让过去的幻象在废墟中再度进入当下,我们从中看到了毁灭与希望同在,自然和物质本身的力量凸显出来,这些既存的和废弃的材料暗含着一种循环往复的美学风格,我们从中理解到“死亡与新生不断交替”的生命哲学意味。与基弗类似的创作方式也体现在CAM这次展出的诸多作品之中,但是其意义表达却与之有不同之处。

阿根廷艺术家保拉·祖科蒂(Paula Zuccotti)的创作内容涉及摄影、影像和平面设计等,2015年她曾在上海的多伦现代美术馆和另外4位艺术家共同参与一场名为“时间胶囊:上海的寓言”的当代艺术展,这次她展出的系列摄影作品《我们在新冠疫情期间所接触的15件必不可少的用品》(图3)是对其此前的同名作品“我们所触碰的一切”的延续。为了完成这件作品,她邀请了5位分别来自阿根廷、伦敦、台湾和波特兰的普通人拍摄下他们在疫情期间接触过的15件隔离必需品,然后在互联网上分享给大家。她说,她的梦想是为我们的隔离生活创造出一个全球性的时间胶囊。物是最好的叙事载体,它不仅能反映我们的习惯、需求、希望、恐惧、欲望,还可以复刻出这段生活的运作机制。她希望,通过这件作品大家可以更好地理解自己的个体性以及这个世界的普遍性。在照片限定的矩形画框中,我们看到棒球、咖啡豆、锤子、扑克牌、刷子、剪刀、罐头、耳机、游戏机等与我们生活息息相关的日常物品整齐地排列在一起,它们各自承担着运动、饮食、生活、娱乐等不同功能,映射出它们与物品使用者的特殊关系以及使用者的行为轨迹,因此这些现成品成为了记忆装置,书写着每一个个体最细微可见的私人记忆,其相比于官方叙述的宏大历史要更加真实,而此种内蕴的真实性也使其成为一种对抗性力量,既是与消失的时间的对抗,也是与权威的对抗。法国历史学家皮埃尔·诺阿曾说:“记忆与历史远非同义,其实是背道而驰。记忆是生命,由活着的社会产生,而社会也因记忆之名而建立。”{1}因此,我们可以将现成品视为一座城市的微缩建筑,正是它们建构了我们虽然封闭但却活跃的社会生活,其艺术魅力生产的过程也是物的再生产过程,即一块木头、青铜、纸张或纤维发挥其独特记忆功能的过程,其中包括造型、色彩、纹理以及空间布局等多个方面记忆方式,这些都是艺术家对日常的自然物件进行艺术赋能的重要环节。在此过程中,寻常之物拥有了难以言喻的属灵的气质。

比利時视觉艺术家马克西姆·马蒂斯(Maxime Matthys)创作的行为艺术作品《裹住自己再出门》(Sortez Couvert)(图4)则使用了一百五十多张无用且多余的纸质证件将自己紧紧地包裹住,他以此预示着法国和其他欧洲许多国家的出行现实,即政府强制公众必须首先获得纸质的许可证书才可以获准出门,且在出行期间必须随身携带。马克西姆对这一行为进行了放大和极端化处理,全身贴满证件在大街上四处游荡的他就像浑身挂满垃圾的流浪汉,我们甚至无法分清到底他是垃圾还是他身上的这些物件才是垃圾。马克西姆用精准的艺术视觉发现了社会上冗余的无用之物并对其进行意义的重新开发,于是被随手抛弃的废弃物不再无用,它在新的意义维度拥有了价值,成为艺术介入社会、隐喻社会的创造性工具。与基弗的废墟创作不同,此处的废弃物不是在残酷的战争或现代化进程中被遗留下来的,它是不合理的社会制度疯狂运转的过剩产物,其本质上是空洞和虚假的代名词,并没有实际的用处,从这个角度上来看它才是真正的废弃物。另外值得一提的是,马克西姆特地将自己的行为表演通过照片、影像等方式记录下来传播到了互联网上,引发了网民的热议并获得了新闻媒体的关注,联系到第一部分讨论的内容,我们完全可以将其视为网生艺术的一种样态。网生艺术的出现意味着现实空间和虚拟空间的有机结合打破了艺术传播的既定边界,使其可以辐射到更多的人,影响力也更加深远。

卫生纸、塑胶手套和一次性口罩也是这次展览作品中经常出现的元素,这些在疫情期间被大批量使用的物件,其使用过程就是一次规模巨大的废弃过程,因此将它们作为艺术表现的对象,不仅是对社会现实的直接反映,发挥了艺术作为拉康所言的“他者”的镜像功能,也将我们的视线引向了这些废料背后的消耗旨趣——它们既预示着资源的消耗,也预示着我们自身的消耗。巴塔耶所谓的艺术是纯粹的耗费,除了在说无用之物“放弃了它的器具性,单纯沦落为特定的美学形式”{2},其中也许还有一重死亡的含义,如展览中一件创作的表现不断下坠的人体的作品所暗示的,当下生命体逝去的速度几乎已经和非生命等值,死亡的残酷性经由疾病真正暴露出来。

三、疾病波普:以瘟疫隐喻介入社会现实

由安迪·沃霍尔(Andy Warhol)、罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)和理查德·汉密尔顿(Richard Hamilton)等人领衔的波普艺术自上世纪50年代开始以来,就以其对流行文化的关注、媚俗而反讽的主题以及高饱和度的丰富色彩深深地影响了包括绘画、摄影、影像、平面设计等一系列视觉艺术的表达。20世纪八九十年代中国的政治波普将流行的政治文化同可口可乐、万宝路等美国的消费元素结合起来,使得波普艺术对社会现实的介入更加深刻。CAM本次展出的作品则将流行性疾病的文化与波普艺术结合起来,丰富了波普艺术的视觉图像,也使其基本精神有了更为广阔的外延,即艺术应当表现人们真正关切的东西。POP ART是流行的艺术,也是大众的艺术,其本质上是属“人”的艺术,就像其标榜的高雅艺术和低俗艺术之间不该有明显的分界,人与人之间也是如此,这正是新冠疫情期间人的真实境况。所以,当我们从“疾病波普”的角度来理解CAM的这次展览及其倡导的“新冠艺术”,会发现这的确是一次大众化的艺术运动,它能够帮助我们更好地认识当前的社会状况、人的状况,以及艺术的责任——其与社会的关系不只是批判或破坏式的,还可以是生成与建设式的。