不同英语教学法对英语习得的磨蚀影响

周殿军

摘 要: 本文基于国内外有关磨蚀研究的历史和现状的调查,重点阐述了影响磨蚀的因素。本研究以演绎法和归纳法习得虚拟语气为例,通过数据分析说明教学法对英语习得的磨蚀影响。实验表明:演绎教学组和归纳教学组在句法学习结束三个月后总体成绩磨蚀上有显著差异,具体到虚拟语气时态上,错综时间条件下的虚拟语气用归纳教学法抗磨蚀效果明显好于用演绎教学法,其他时态上两种教学方法效果无明显差异。

关键词: 演绎教学法 归纳教学法 英语习得 抗磨蚀

关于语言磨蚀的研究可以追溯到二十世纪初,1929年Cole对大学生暑假期间法语应用技能的磨蚀情况进行了调查,随后不同的学者在不同时期针对拉丁语、德语等外语进行了同一主题的研究(Kennedy, 1932;Sherer,1957; Moorcraft & Gardner,1987; Hedgcock,1991)。Bahrick(1984)和 Smythe(1973)等心理学家研究了记忆磨蚀和语言技能的磨蚀。Andersen(1982),Berman & Olshtain(1983) 进一步探究了磨蚀引起的语言结构的变化。语言磨蚀有两个方面:语言因素和非语言因素。语言因素描述了语言磨蚀的方式,包括语言间的借用、重构等。非语言因素指得是一些独立变量在一定程度上对语言磨蚀的影响。Schmid(2011)把非语言因素分为三类:第一类为学习者自身的因素,诸如年龄及在外语环境下居住时间长短等;第二类为外语的输入和输出,即外语的接触和使用;第三类为态度和动机。关于磨蚀因素的研究出现了两面:一方面认为没有减少外语的接触量,就不存在磨蚀,另一方面实证性研究检测了外语学习掌握知识的持久性,但没有得出确定的结论。Schmid(2011)指出产生分歧的根源在于语言使用的定义不明确,影响了语言使用的实验操作。他把语言的使用要素分为三种:交互性语言(口语和信件等);非交互性语言(阅读材料和媒体报道等);内在语言(想法和日记等)。Schmid(2011)对语言因素在磨蚀中的作用提出了广义上的新定义,毫无疑问进一步推进了有关语言使用和语言磨蚀之间关系的研究。

外语习得磨蚀中的一个不可忽略的外部因素是输入因素中的教导方法。教导方法涉及很多变量,传统的方法不利于增强学生的口语能力,其他类型的方法,例如交际法对培养学生的读写技能成效较弱。一些语言的教学法(例如认知法)促进了显性知识的掌握,有些教学方法却无法做到。教学效果和教学方法有很大的关系,在口语能力的增强上,几个月注重交际沟通的课堂教学可能优于几年的语法翻译教学法教学。

在国内,虽然语蚀研究开始的时间较晚,但有学者陆陆续续进行了研究。倪传斌、刘治(2015)用实证研究证明了外语磨蚀的回归性,他们还研究了磨蚀的过程和特征。于中根(2014)进行了语言磨蚀的阈值研究。王键和李洪民(2015)曾经对二语习得者的词汇磨蚀速度进行量化分析,得出了前后快,中间慢的结论。李曦(2016)对易磨蚀词汇的特点进行了调查。国内语言磨蚀研究,倪传斌走在前列,他发表了系列成果,有理论的、有实证的、有反思的。但总体上国内对语蚀的研究偏少,不同教学法对语言磨蚀的影响研究更少。

本文通过实证研究,比较了不同的教学法对外语习得的磨蚀影响,目的是探索一条适合中国学生的教学途径。

一、研究对象

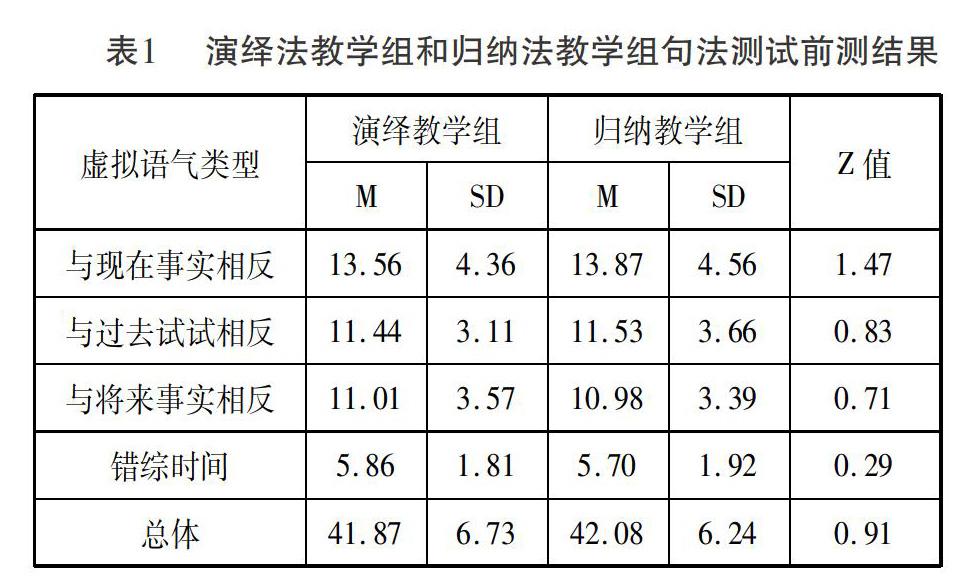

常见的语法研究有词的用法、时态、语态、虚拟语气、主谓一致和句法等。本研究选择了中国学生不易掌握的虚拟语气。中文和英语的虚拟语气句式不一样,中文主要通过增删一些字达到虚拟的目的,英语针对不同的虚拟情况,有不同的句子结构,且句式较为复杂。虚拟语气是指所说的话只是一种与事实相反的主观愿望、假想或建议等。根据动词时态,虚拟语气可分为四种:与过去发生的事实相反的虚拟语气,与现在发生的事实相反的虚拟语气,与将来发生的事实相反的虚拟语气,错综时间条件下的虚拟语气。研究对象为浙江某学院的大一新生,这些学生已经在高中阶段学习过虚拟语气,但大部分学生对虚拟语气还只是一知半解。共有2个班82位学生参加总分为100分,历时45分钟的虚拟语气语法测试,测試题分为60个选择题和40个填空题,每个题目分值为1分。四种时态形式的虚拟语气句子数量相等,分值各为25分。为了控制无关变量,句子随机分布。得分50分以下的总共有49位同学,他们被认为没有掌握虚拟语气的句子结构。其中一个班的24位学生组成演绎教学组,另外一个班25名学生被分在归纳教学组。Z检验表明两组之间无显著差别(Z<1.96,P>0.05),如表1:

二、研究过程

课堂语法教学常采用的教学方法有:三“P”(presentation, practice and production);演绎法和归纳法;显性教学和隐性教学;过程教学法;以“形式为中心”和以“意义为中心”等。这些教学法中,归纳法和演绎法是常用的方法。归纳法是从特殊规律中推理出一般规律,通常要求学生通过观察、推理主动获得知识,教师在此过程中是引导者。演绎法是和归纳法相对的概念,从一般规律推理出特殊规律,通常由教师讲解,学生被动获取知识,教师在此过程中是灌输者。演绎法和归纳法各有利弊,演绎法有利于学生掌握较难的知识,归纳法益于培养学生的自主学习能力。在归纳法教学中,当学生归纳语法规则出现困难时,教师往往会干预,提供帮助。为了避免无关变量的影响,教师在此实验中没有主动干预学生的学习。参加实验的学生分布在两个班级中,整个班级的学生分别接受了8个课时的演绎教学法或归纳教学法训练。利用两种教学法进行教学的内容完全相同,虚拟语气的句子结构和词汇都比较简单,确保学生不会因为无关变量影响虚拟语气语法结构的掌握。训练结束后,进行了45分钟总分为100分的第一次后测。3个月后,在英语课堂不涉及虚拟语气内容的情况下进行第二次后测,探究两种教学法对英语句法历时磨蚀的影响。

三、测试结果及分析

1.虚拟语气句法的磨蚀情况

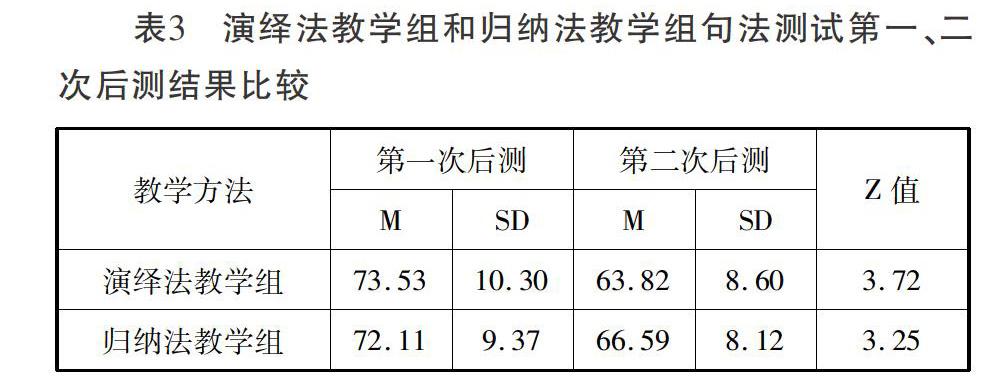

如表3所示,虚拟语气第二次后测成绩发生了变化,第一次的均值分别为75.53和72.11,第二次下降为63.82和66.59。经过Z检验,两次成绩有显著差异(Z值分别为3.72和3.25,Z>1.96,P<0.05),表明被试停止学习后,演绎法教学组和归纳法教学组虚拟语气句法的应用能力总体都出现了比较明显的磨蚀。

根据表4分析,演绎教学法组和归纳教学法组第二次后测的总体成绩有显著差异(Z=1.99>1.96,P<0.05),具体到四个时态比较上,两种教学法的抗磨蚀效果对比有不同的特点。在错综时间条件下的虚拟语气上,归纳教学法显著优于演绎教学法(Z=2.31,Z>1.96,P<0.05),在与过去、现在和将来事实相反的虚拟语气上两种教学方法无明显差异。Z分别为0.72,0.94和1.35,Z<1.96,P>0.05)。究其原因,对学生来说,错综时间条件下的虚拟语气句子结构标记性强,外显知识比较复杂。在归纳法下,学生通过体验句子、自我分析得出语法规则,这个过程是时间相对较长的知识内化的过程,有利于长期记忆,语法习得自然不易被磨蚀。演绎法教学,教师直接讲解语法规则,学生在较短的时间内就能理解语法点,知识内化的过程较短,习得更易于被磨蚀。另外三种时态的虚拟语气外显知识比较简单,学生置身于有意义、可理解的语言环境中,无论是哪种教学方法,都较容易习得。学生句法的内化时间和内化程度差别不大,磨损程度自然无明显差别。

2.访谈

教学实验完成后,从两组中随机选了18位学生进行访谈,其中10位学生认为归纳教学法使他们更易于长久记住知识点,5位学生认为有些时候自己归纳语法规则比较难,希望教师能详细讲解,2位学生认为演绎法在语法点的理解上优于归纳法,1位学生认为两种教学法没有区别。总而言之,学生对归纳教学法的效果还是认可的。

四、结语

本实验比较了演绎和归纳两种不同教学方法下虚拟语气习得的磨蚀情况,发现演绎教学组和归纳教学组在学习结束3个月后总体磨蚀上有显著差异。具体到错综时间条件的虚拟语气上,归纳法磨蚀效果明显好于演绎法,在另外三种时态的虚拟语气上两种教学方法效果无明显差异。

演绎法教学和归纳法教学中,教师和学生的角色是不一样的,演绎法教师起主导作用,归纳法学生起主导作用。在大学英语教学中,采用演绎法教学还是归纳法教学,要根据所教的具体内容定。如果内容标记程度低,那么学生通过自学基本能掌握知识点,适合用归纳教学法,如果内容标记程度高,学生不易理解,教师可兼用演绎法和归纳法,首先让学生在情境中理解知识点,然后教师讲解,最终让学生通过对比,修正、掌握所学知识。即在教学开始时使用归纳法,然后用演绎法。

演绎教学法和归纳教学法各有利弊,但两者并不冲突,完全可以整合,两者的兼容既有利于提高学生的学习效率,又有利于提高所获知识的抗磨蚀率。

参考文献:

[1]Andersen, R. W. Determining the Linguistic Attributes of Language Attrition[M]. In R. D. Lambert & B. F. Freed (Eds.), The Loss of Language Skills(pp. 83-118). Rowley, MA : Newbury House,1982.

[2]Bahrick, H. Fifty Years of Second Language Attrition:Implications for Programming Research[J]. Modern Language Journal, 2011(68):105-111.

[3]Berman, R. A., & Olshtain, E. Features of First Language Transfer in Second Language Attrition[J]. Applied Linguistics, 1983(4):222-234 .

[4]Hedgcock, J. Foreign language Retention and Attrition: A study of Regression Models[J]. Foreign Language Annals, 1991(24):43-55.

[5]Kennedy, L. The Retention of Certain Latin Syntactical Principles by First and Second Year Latin Students after Various Time Intervals[J]. Journal of Educational Psychology, 1932(23):132146.

[6]Moorcroft, R., & Gardner, R. C. Linguistic Factors in Second-language Loss[J]. Language Learning, 1987(37):327-340.

[7]Scherer , G. A. C. The Forgetting Rate of Learning German. German Quarterly[J], 1957(30):275-277.

[8]Schmid M. S. Language Attrition[M]. Cambridge: Cambridge University Press,2011.

[9]Smythe, P. C., Jutras, G. C., Bramwell, J. R., & Gardner, R. C. Second Language Retention over Varying Intervals[J]. Modern Language Journal, 1973(57):400-405.

[10]倪傳斌,刘治.外语磨蚀的回归性基于:V-ing的实证研究[J].外语与翻译,2015(1):72-77.

[11]于中根.中国英语学习者英语否定句磨蚀的回归和阈值假说实证研究[J].外语教学,2014(1):59-63.

[12]王键,李洪民.中断学习二语习得者的二语词汇磨蚀研究[J].外语界,2015(1):22-30.

[13]李曦.非英语专业本科生英语词汇磨蚀语言学特征调查及其启示[J].西安外国语大学学报,2016(3):81-84.

2018年浙江省教育科学规划“不同教学法对英语句法磨蚀影响研究”(编号:2018SCG327)研究成果。