以激趣为目的进行小学文言文情境教学的实践研究

汤晓龙

(杭州市萧山区世纪实验小学,浙江杭州,311215)

人教版语文教材从五年级开始涉及文言文,共4篇,而现在使用的统编版语文教材从三年级开始学习文言文,共14篇(如果含《少年中国说》)。由此可见,小学阶段的文言文学习越来越受重视。《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下简称《标准》)指出:“学习中国古代优秀作品,从中体会其中蕴含的中华民族精神,为形成一定的传统文化底蕴打基础,学习从历史发展的角度理解古代作品的价值,从中汲取民族智慧。”[1]笔者认为,激发学生对文言文的兴趣,让学生不排斥并逐渐喜欢文言文。从文言文中了解传统文化,是小学阶段文言文教学的主要目的。

一、以激趣为主要教学目的之缘起

(一)从课标的年段变化看

前三个学段,《标准》仅对古诗文的知识目标、能力目标、情感目标进行了规定,对文言文学习没有明确要求,因此文言文学习可以与古诗文学习结合起来。从第四学段开始,《标准》对文言文学习有了要求,即:诵读古代诗词,阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容;注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品味。在第四学段中,《标准》单独指出了文言文的学习目标——“阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容”。由此可见,前三个学段的古诗文学习是第四学段中“积累、感悟、运用、赏析”的准备。《普通高中语文课程标准(实验)》中对文言文的课程目标是这样表述的——“阅读浅易文言文,养成初步的文言文语感。能借助注释和工具书,理解词句含义,读懂文章内容。了解并梳理常见的文言文实词、文言文虚词、文言文句式的意义或用法,注重在阅读实践中举一反三。诵读古典诗词和文言文,背诵一定数量的名篇”[2]。从小学到初中再到高中阶段的古诗文(文言文)的课程目标来看,小学阶段只要求认识了解、理解感悟、吟诵读背,这可以为初中、高中积累文言文语言经验服务。因此,小学阶段的文言文教学重点不是知识与方法的传授,而是培养学生对文言文的学习兴趣。

(二)从对语文知识的认识看

王荣生提出,系统的语文知识有两种表征:第一,对学生而言,作为语文学习的结果,系统的语文知识是融会在听说读写中的实践性知识,而呈现为“语感”的状态;第二,对语文课程研究者和教师而言,作为课程内容的语文知识(或称之为“学生应该掌握的语文知识”),在语文课程标准等课程文件中表述为知识术语。[3]他认为,语文教学的奥秘就在于通过合适的途径,将这些术语所承载的语文知识转化为学生的语文经验。由此我们可以看到,语文知识作为学生学习的结果,呈现出来的便是语感,而语文知识作为教师的课程内容,呈现出来的便是一些概念与知识术语。知识术语在语言实践活动中可以转化为学生的语文经验,从而变成语感。因此,文言文的语感习得需要由作为课程内容的语文知识不断操作实践转化而来。由此,教师可以明白,在小学阶段的文言文学习中要对学生进行启蒙和激趣的内容,即是文言文区别于白话文的行文方式、语言特点、诵读形式、故事内容、学习方法、情感观点等。

从上述标准有关文言文课程目标的要求和对语文知识的认识中,教师可以认识到激发学生学习文言文兴趣的原因,以及应该在语文知识学习方面激发学生的兴趣。激发学生学习兴趣的方法很多,从统编版语文教材中文言文的编排来看,情境教学是激发学生学习兴趣的主要方式。

二、双线结构要求下的情境教学

(一)双线结构中创设人文主题情境

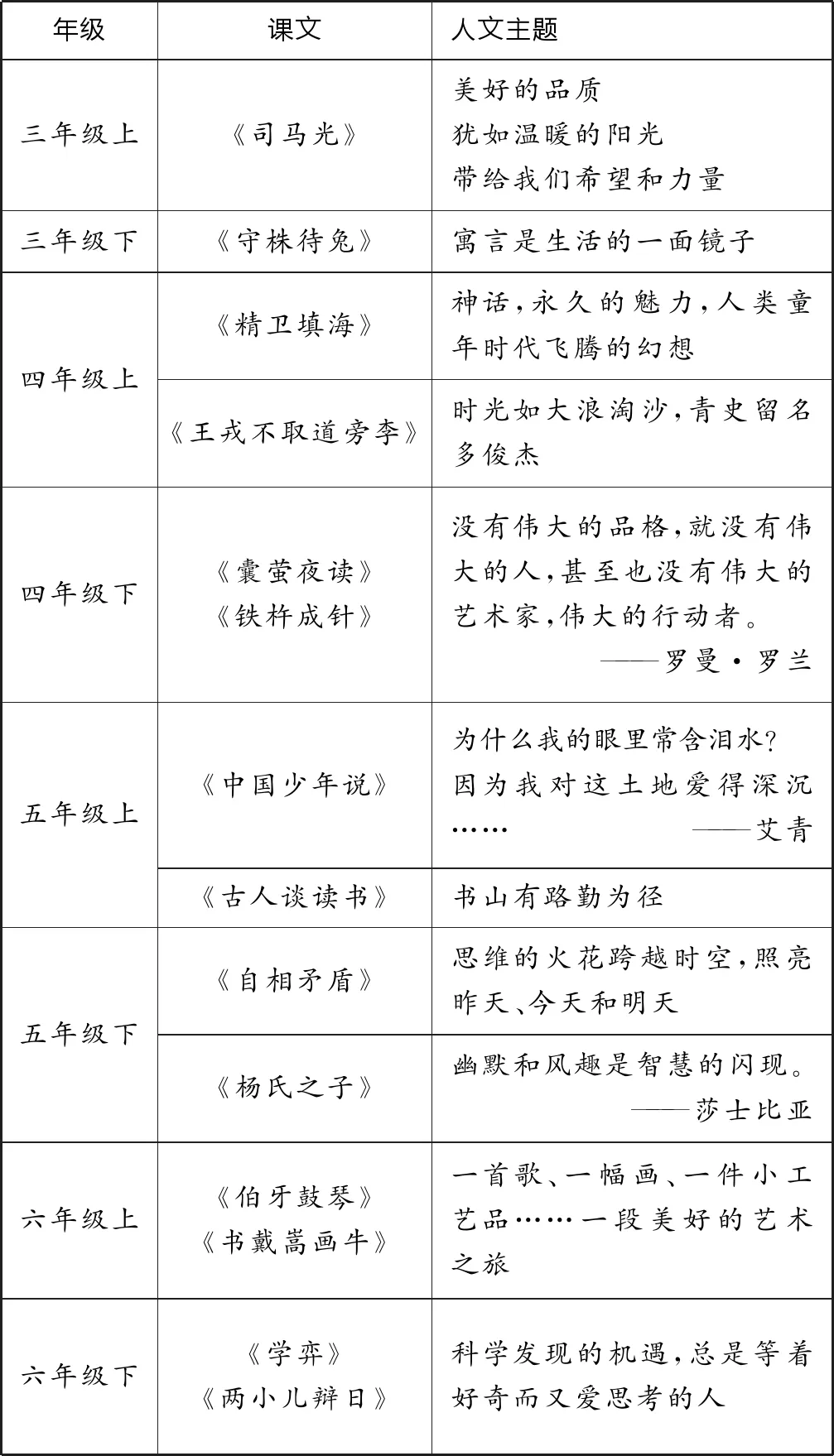

双线结构是统编版语文教材的特点之一,统编版语文教材中编排的文言文符合所在单元的人文主题。这是从教材内容角度创设的人文情境。而从文本整体上看,文言文不会与其他内容割裂开来。统编版语文教材中的文言文编排如表1所示。

表1 统编版语文教材中的文言文编排

(二)双线结构中创设语言运用情境

统编版语文教材双线结构中的一线是语文要素。文言文虽然与白话文有较大区别,但其中蕴含的文化是一脉相承的。语文要素与文言文知识、学习文言文知识的策略方法是对应的。为了更好地与语文要素配合,统编版语文教材中的文言文编排还进行了情境设置,具体见表2。

表2 统编版语文教材中文言文体现的语文要素

三、以激趣为目的进行文言文教学情境创设的建议

(一)创设思维情境,进行语言实践

文言文之所以学习起来比较枯燥,是因为其中的语言表达不同于现代白话文。因为看不懂,不明白,学生学习文言文时会有抵触情绪。教师在进行文言文教学时,要针对文本中的难点,设计一些学生愿意参与、喜欢参与的环节,创设语言思维情境。对于三、四年级的学生而言,他们刚接触文言文,学习起来比较困难,因此,教师可以创设适当的情境,减轻学生对文言文的惧怕感。

三年级上册《司马光》一文是小学阶段的第一篇文言文。学生学习这篇课文时往往会感到既陌生又新鲜。课文中有些字词理解起来有难度,这不仅不会让学生感受到文言文的魅力,甚至会对学生以后的学习带来不利影响。对于这种情况,教师可创设适当的情境,帮助学生理解课文,提高学习文言文的兴趣。

例如,蒋军晶老师在设计《司马光》一课时,在课堂起始阶段创设了如下的情境:

师:同学们,我们都知道司马光砸缸的故事,今天我们就来学习一下。请同学们自己读一下课文,请问文章中有司马光这个人吗?(学生读课文)

生:题目中有司马光。

师:这是题目,正文中有吗?

生:“光”就是司马光,注释里写着。

师:你真会学习,用注释来帮忙理解。“光”就是司马光,在这里,“光”是司马光的名字。那为什么文章里不写姓氏,只写名字呢?(学生思考)

师:既然是司马光砸缸,那这个缸在哪里?请大家找找。(学生在课文中找)

生:老师,这个“瓮”就是指缸。

师:原来在这里,瓮就是缸,是什么样的缸?

生:(照着注释念)口小肚大的缸。

师:同学们,你们看,不管是“光”还是“瓮”,跟我们如今的白话文都不太一样,但只要了解了注释里写着的内容,也挺容易理解的。

由此可见,蒋老师进行了问题设置,创设了一个具有思维含量的对话情境,学生在参与、思考、交流中了解了文言文跟白话文的区别,并且明白了注释的用法。这样,思维情境的创设使文言文学习不再枯燥,学生不仅可以学习文言文知识,还可以掌握学习方法。

(二)创设故事情境,进行语言实践

统编版语文教材中的14篇文言文除了《中国少年说》《古人谈读书》两篇以外,其他都是完整的故事。文言文教学要结合故事内容,教师可以把这些文言文知识融入故事情境中。

例如,笔者在执教《王戎不取道旁李》时,对“竞走”的古今异义、“之”字代词的用法进行了如下的教学。笔者引领学生进行情境学习,理解古今异义:第一,读课题,回顾学习小古文的方法;第二,用“竞走”引出古今语言文字的区别;第三,圈画古今有较大差别的字词,重点突破“之”字;第四,提问:文中有两个“取之”,他们的意思是一样的吗?回到故事情境中一起交流。

在课堂教学中,笔者把两个“取之”作为研究对象,询问“诸儿竞走取之”中的“取之”与“取之,信然”中的“取之”的意思是否一样。笔者利用整个故事的发展,把孩子们听王戎说话前摘李子与孩子们听了王戎的话后摘李子的动机作对比,让学生理解“之”字的代词意义。这样的教学把文言文虚词的使用融入故事中,让学生在故事情境中学习,这样比单独讲解“之”字的用法更有趣、更高效。

(三)创设活动情境,进行语言实践

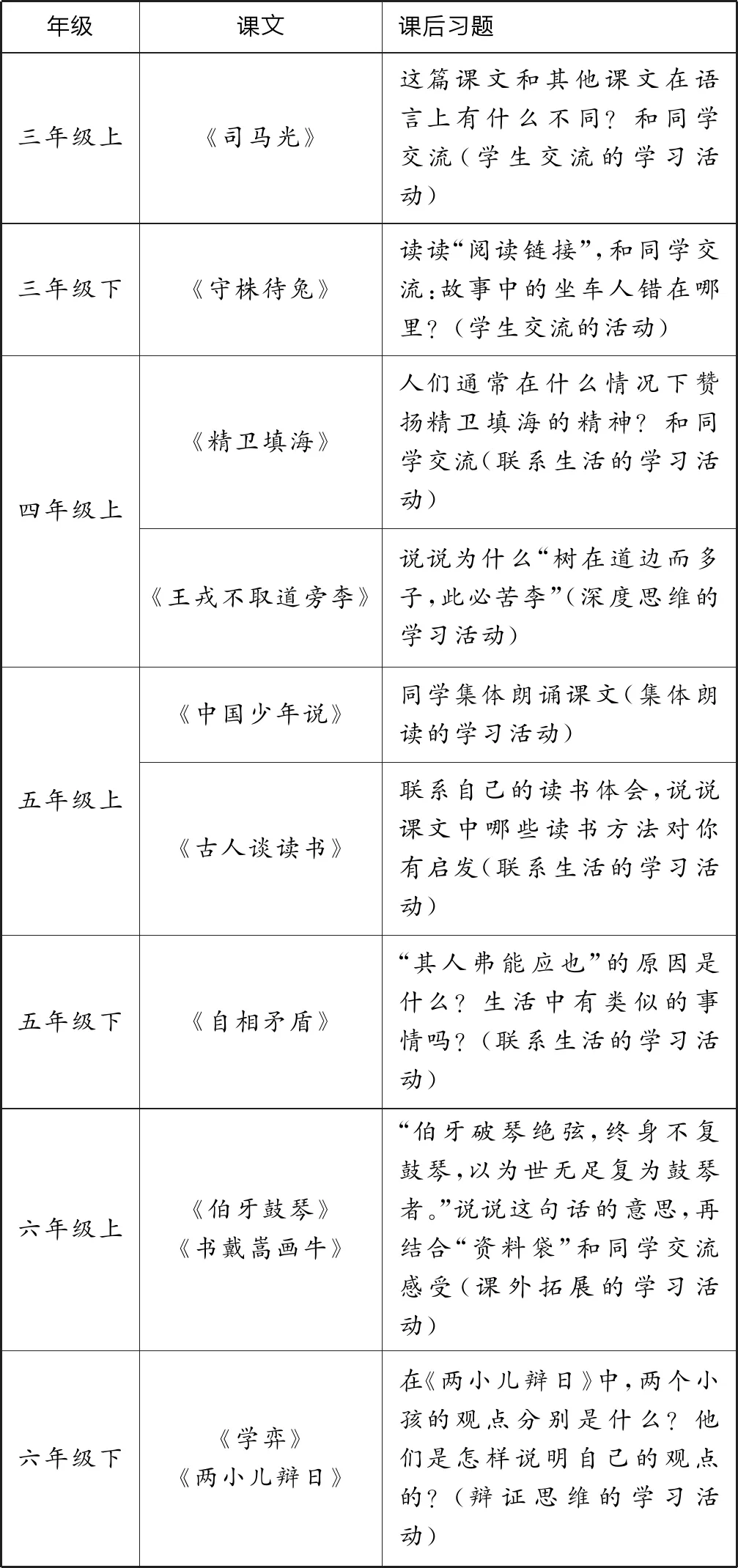

从统编版语文教材中文言文的课后习题看,设置生活情境,在生活情境中进行语言实践活动,是文言文编排的一个主要方向。从表3中我们可以看到,统编版语文教材中文言文的课后习题联系生活,更多地指向课后的语言实践活动。

表3 统编版语文教材中文言文的课后习题

课后习题是对课文的总结归纳,体现教学目标、文本的核心思想。由表3可知,这些习题与第二、第三学段古诗文阅读教学的目标是一致的,即“体验情感,展开想象,领悟诗文大意”(第二学段)、“通过语调、韵律、节奏等体味作品的内容和情感”(第三学段)。

从这些题目中可以看出,教材编者试图引导教师创设各种活动进行语言实践。语言实践围绕的话题应该是文言文中的内容、观点、情感等。在学习文言文之后,这些话题的表达止步于“抽象结论”,如果不进行语言实践活动,文言文的内容与情感基本上只会停留在学生的短时记忆中。然而,如果教师在教学中采用师生讨论、小组交流、联系生活等方式进行语言运用,不仅可以把抽象内容转化为具象内容,还可以让教学内容更生动。联系生活的情境创设,不仅能够激发学生的兴趣,还能够让教学内容与教学目标衔接起来。因此,教师要利用课后习题,设计与之匹配的学习活动,在具体的情境中进行语言实践活动。

总之,从教学目标来看,启蒙与激趣是小学语文文言文教学的目标,以此为目标进行教学可以为学生更好地积累传统文化知识和语文知识打好基础。在教学过程中,教师要创设能够激发学生学习文言文兴趣的情境,让学生学习文言文不再枯燥,能够接纳与喜欢文言文。

——司马光