熊佛西剧作的传播与接受史初探

——纪念熊佛西诞生120周年

李 涛

熊佛西是中国现代戏剧史上一位堪称高产的剧作家。他的剧本创作时间,主要集中于20世纪20年代到40年代。在话剧从创始期迈向成熟期的进程中,熊佛西发挥了不可替代的作用。如果没有他,这一时期的戏剧文学史与演出史将会在丰富性与色彩感上损失不少。

一位剧作家在戏剧史上地位的确定,取决于其作品传播的范围、经典化的程度、研究者对其解读的深度与广度,从接受的角度而言,还受到一定的时空之内时代风潮、意识形态、审美变迁的影响。熊佛西剧作的接受史,从纵向上可以分为20世纪上半叶与下半叶两个阶段:前一个阶段,创作与接受基本上是同步的,并确立了这些剧作在当时戏剧生活、戏剧研究中的重要地位;后一个阶段,作者主要从事戏剧教育,创作活动基本终止,加上政治与社会的急剧变化,因而其作品的接受受到了较为复杂的影响。本文试从“熊佛西剧作的发表、出版与选本传播”“熊佛西剧作的演出与接受效果”“熊佛西剧作在不同阶段的阐释”这三个方面进行探讨。

一、熊佛西剧作的发表、出版与选本传播

在同时代的剧作家中,熊佛西是高产的一位。2000年出版的《熊佛西戏剧文集》称,其剧作有印本和稿本存世的共计44部,还不包括早年的幕表戏(1)《熊佛西戏剧文集》编委会:《熊佛西戏剧文集》,上海:上海文艺出版社,2000年,第1132页。,但据《中国现代戏剧总目提要》记载,熊佛西所作剧本共计37部,数量上列于田汉、欧阳予倩所作剧本之后,排第三位(2)董健主编:《中国现代戏剧总目提要》,南京:南京大学出版社,2003年。。

现存最早的熊佛西剧作为三幕剧《这是谁的错》,连载于1921年9月27日至10月4日的北平《晨报副刊》。这一年他21岁,是燕京大学二年级学生。此后,他又在《晨报副刊》上发表了《新闻记者》《青春底悲哀》(又可写为《青春的悲哀》)。1924年,他在商务印书馆出版了其第一部戏剧作品集《青春底悲哀》。除了上述三剧,该作品集还收入已经公演过的二幕剧《新人的生活》。

熊佛西在1949年之前共出版个人剧作集20种,其中7种为“自选集”性质,包括《青春底悲哀》《佛西戏剧》(古城书社版)、《佛西戏剧》第一集至第四集、《佛西抗战戏剧集》,其余基本上为单部作品,包括《王三》《兰芝与仲卿》《赛金花》等。

现代报刊与出版业的发达,为戏剧作品的传播提供了便利,在此背景下,熊佛西的剧作几乎都在报刊发表后才结集出版。在当时,相比小说、诗歌与散文的出版,话剧剧本的出版略为滞后。《青春底悲哀》出版时,国内话剧剧本集只有五种,其中郭沫若的《女神》《星空》还算不上纯粹的剧作集。至熊佛西的剧作集出版差不多一年后,田汉的剧作集《咖啡店之一夜》方问世。

《青春底悲哀》是作为“文学研究会通俗戏剧丛书”第一种出版的,郑振铎在《序》中首先说明,出版剧本是为了解决爱美剧团的剧本荒,“现在的时候,通俗的比较成功的剧本,实有传播的必要”,“他们在文艺上的价值如何,我们现在且不必在此讨论,但他们在舞台上的感化力,却实比在书本上伟大。这是我们在当时舞台下所曾亲切地感到的”。(3)郑振铎:《序》,熊佛西:《青春底悲哀》,上海:商务印书馆,1924年,第1页—第2页。

熊佛西剧作的发表与出版,一开始就有一个鲜明的特点,即这些作品都是在舞台上演出过的。另一位序言作者瞿世英充分地肯定了这一点,“为要预防‘中看不中演’的弊病,所以凡不能排演的剧本他不编,凡他自己不能登台排演的剧本他不编”,“佛西的作品在艺术上是否算是成功,先不必说,而他这种自编自演的勇气,却是极可佩服的——即此便是他的成功”。(4)瞿世英:《序》,熊佛西:《青春底悲哀》,第3页—第4页。

与熊佛西同为文学研究会成员的赵景深曾经透露:“佛西的《青春的悲哀》,内收戏剧四种。好像佛西不大满意这个丛书的名称,所以后来便另行出版《佛西戏剧》一至四集。”(5)赵景深:《熊佛西》,《文坛忆旧》,太原:三晋出版社,2015年,第50页。这个说法的后一句不够准确。《青春底悲哀》出版三年后,熊佛西以古城书社的名义出版了《佛西戏剧》,收入《一片爱国心》《洋状元》《童神》这三部剧作,并不包含此前《青春底悲哀》所收的剧作,但剧作集的书名中含有作者的名字,这在现代剧作家中却是首例,也说明了戏剧文学的地位在发生变化,而剧作家也希望提高自己在读者阅读活动中的影响力。次年,《洪深剧本创作集》出版,《田汉戏曲集》《西林独幕剧》《上沅剧本甲集》也相继问世。

熊佛西具有很强的宣传意识。《佛西戏剧》出版时,古城书社办事处在《大公报》刊登了广告:“熊佛西先生所编的戏剧,早已誉满中外,而《一片爱国心》一剧,更为人所称道,国内各著名学校,排演是剧者,已百有余次,而本社近日又接得询问出版及预定之函多起,其价值可知。是编汇集《一片爱国心》《洋状元》及其他各剧而成。各学校欲排演熊先生的戏剧及爱读熊先生的戏剧者,幸速购买。”(6)《佛西戏剧》广告,《大公报》,1927年11月3日。在熊佛西主编的《戏剧与文艺》中也刊登了这样的书讯,“熊先生的戏剧,是久已驰名的,大概不必我们再来介绍,这本书便是熊佛西先生,十余年来对于戏剧上的一部杰作;也可以说是精华。本册所集的《一片爱国心》《洋状元》《童神》都经国内各地排演过百次以上,结果都是很好”,“相信一定会得到许多的暗示”,“和思想上的革命”。(7)《佛西戏剧》广告,《戏剧与文艺》,1929 年第1卷第1期。这两则广告所要告知读者的,除了书籍本身的基本信息,还强调了作者的知名度、所收剧本的演出成绩,更重要的是还表达了新的思想,这是五四运动之后相当一部分新文学出版物的推广策略。

1930年,新的《佛西戏剧》由商务印书馆出版第一集和第二集,第一集在此前古城书社版《佛西戏剧》的基础上,增加了四幕剧《蟋蟀》,而第二集所收的《王三》《兰芝与仲卿》《艺术家》等五个剧本,都作于1928年,有着明显的编年意图。《佛西戏剧》第三集和第四集于1933年出版,除独幕剧《偶像》作于1922年之外,其余8部创作于1929年至1932年之间,均为前两集之后的作品。这套书几乎囊括了熊佛西一生最重要的剧作。如果不是细加比较,后世的读者一般不易弄清楚古城书社版《佛西戏剧》与商务印书馆版《佛西戏剧》的关系。我们不清楚熊佛西当时采用相同书名的做法是出于何种考虑,但毕竟商务印书馆在社会影响、读者数量、传播范围上远超古城书社,而熊佛西在戏剧界的地位也正处在上升期,商务印书馆的发行网络又极大地扩展了熊佛西剧作的读者群。

当时商务印书馆的新书固定在《申报》上发布广告,《佛西戏剧》第一集和第二集的广告,刊登在1930年6月24日第四版的显著位置。《大公报》也为此刊发广告,“国立北平大学艺术学院戏剧系主任熊佛西君”,“其近年所作各剧,在各地实行排演者,现由熊君编为《佛西戏剧》第一集、第二集出版,各一册,商务印书馆发行,每册定价大洋八角。第一集凡四剧:《蟋蟀》《一片爱国心》《洋状元》《童神》。第二集凡五剧:《王三》《艺术家》《兰芝与仲卿》《诗人的悲剧》《喇叭》。各剧多含有理想成分,而于戏剧编演之技术均甚注重。各剧排演之日,评者甚多,故今不赘”。(8)《佛西戏剧》第一集、第二集广告,《大公报》,1930年7月7日。

新文学出版物的广告,许多由作者自撰(鲁迅、巴金等作家也都自撰作品广告)。《佛西戏剧》的广告不知出自何人之手。与此前两则相比,该广告强调了作者的身份与编剧技巧,以及“理想成分”,这些也是熊佛西本人希望传达给读者、观众的重要信息。可见该广告由熊佛西自撰的可能性是比较大的。

1942年7月,重庆华中图书公司出版了《佛西抗战戏剧集》,收独幕剧《囤积》《搜查》《人与傀儡》《无名小卒》及三幕剧《中华民族的子孙》这五个剧本。同年,重庆中华书局、重庆新生图书文具公司也紧随其后出版此书,足见在全面抗战背景下,熊佛西的这些通俗作品受到读者何等的追捧。自同年9月开始,三幕剧《袁世凯》在桂林的杂志《文学创作》上连载,这也标志着熊佛西这一创作阶段的结束。

时至今日,我们已经很难获取民国期间熊佛西的剧作集的印数等信息,但一些零星的史料还是证明了这些图书传播较广。学者赵景深曾经买了一部全四册的《佛西戏剧》(9)赵景深:《记熊佛西》,《文坛回忆》,重庆:重庆出版社,1985年,第68页。;熊佛西同时代作家、藏书家唐弢收藏了《青春底悲哀》《赛金花》《中华民族的子孙》《佛西抗战戏剧集》《〈过渡〉及其演出》,共计5种熊佛西剧作(10)陈建功主编:《唐弢藏书·图书总录》,北京:文化艺术出版社,2010年。;20世纪末,还有人在北京的旧书店淘到阿英所藏的商务印书馆版《佛西戏剧》第一集(11)宋庆森:《书海珠尘——漫话老版本书刊》,北京:新华出版社,2001年,第56页。。

1958年6月,熊佛西新作《上海滩的春天》由位于上海的新文艺出版社出版,印数4000册。两年后,该剧被指歌颂、美化资产阶级。七年后,熊佛西因病辞世。2000年,由上海戏剧学院(熊佛西为之效力20年的工作单位)出资,上海文艺出版社出版了两卷本《熊佛西戏剧文集》,印数2100册,选收了熊佛西的15部剧作以及多篇论剧文章。这是半个多世纪以来,作为剧作家的熊佛西第一次较为完整地站在世人面前。这一年恰逢他的百年诞辰。

在被收入戏剧集之前,熊佛西的剧作多以报刊作为首发载体,这些报刊主要包括《晨报副刊》《东方杂志》《文学周报》《小说月报》《益世报》《戏剧与文艺》《国闻周报》《大公报》《北平实报》《戏剧岗位》《文学创作》《天下文章》等。上述报刊的背景及其与熊佛西的关系各不相同,如《晨报副刊》是当时国立艺术学院戏剧系的理论阵地,“国剧运动”的重要文章也都是在这里发表;《文学周报》《小说月报》由文学研究会主办,是熊佛西的“娘家”;《戏剧与文艺》《戏剧岗位》《文学创作》由熊佛西本人主编或编辑,相当于“自留地”。总体上说,上述报刊中无论是大众媒体,还是文学界、戏剧界的专业刊物,在当时都有较大的影响。

熊佛西剧作的传播与经典化过程中,除了剧作集的出版与剧作的报刊登载,各类选本也发挥了重要作用。现代话剧作品数量的增长与演出的增多,导致选本应运而生,对推介与传播新兴戏剧功不可没,对出版业而言,这还是一个增加收入的途径。

目前见到的最早收入熊佛西剧作的选本为《当代文粹》(汪倜然编,上海世界书局1930年12月出版)。该书收录的作品覆盖了论文、小品、小说、戏剧、诗歌、评论等体裁,作家则包括胡适、蔡元培、梁启超、周作人、鲁迅、茅盾、郭沫若、冰心、宋春舫等,戏剧作品仅有两部:熊佛西的《王三》和欧阳予倩的《刘三妹》。

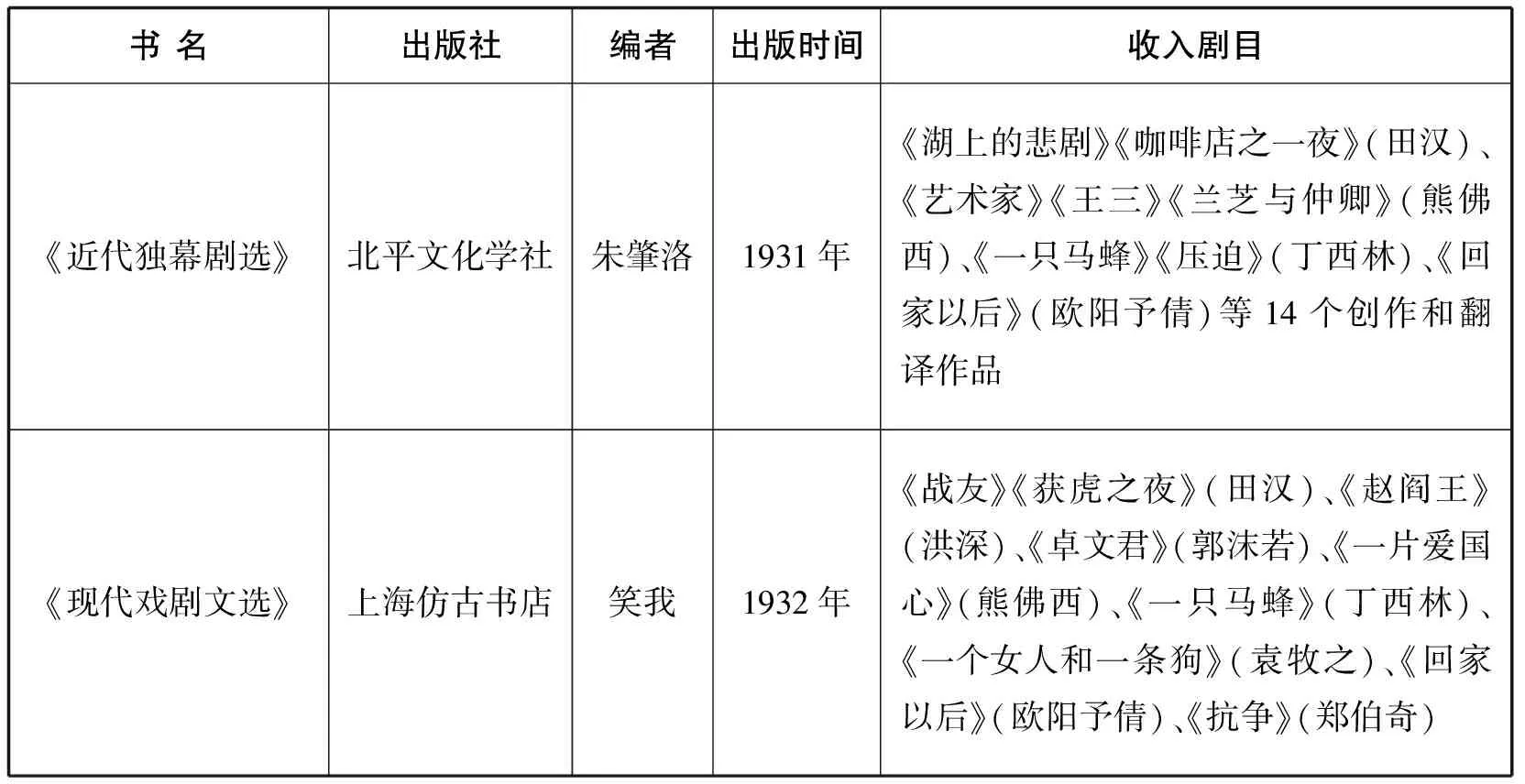

此后,一些现代文学或戏剧的选本,也收入了熊佛西的剧作,现将其中比较重要的按出版时序排在表1中。

表1

(续表1)

(续表1)

通过对20世纪三四十年代的戏剧选本进行归纳与梳理,可以发现,熊佛西的《一片爱国心》《王三》《兰芝与仲卿》最为选家青睐。这说明,熊佛西剧作入选的情况与戏剧界的评价基本相符。

其中,洪深应良友图书公司之邀编选的《中国新文学大系·戏剧集》有些不同。此版《大系》作为新文学第一个十年的总结性文献集,其历史价值毋庸多言;洪深编选的《大系》中的《戏剧集》,无论所收剧目,还是所写的《导言》,都是对现代话剧十年初始期的重要总结。然而,该《戏剧集》选收的熊佛西剧作不是《一片爱国心》《王三》《艺术家》《兰芝与仲卿》等各方面评价较高的代表作,而是排名靠后的《洋状元》一剧。从洪深所作的《导言》看,他对熊佛西是不太推崇的,甚至进行了强烈的抨击。洪深选诸家剧本,重在保留文献,并不意味着对剧本的肯定。关于熊佛西的《洋状元》,洪深就表示,“这也代表一种作风,所以收在这里”。(12)洪深:《导言》,洪深编选:《中国新文学大系·戏剧集》,上海:良友图书公司,1935年,第82页。戏剧集所收的其他剧本,无论何种“作风”,基本上都是这位剧作家的代表作,而熊佛西的剧作《洋状元》显然不是。《洋状元》是一出通俗的讽刺性的闹剧,确实有思想浅白、追求外部动作趣味性的毛病,但它不能代表熊佛西的全部“作风”,从这点上说,选家的眼光是有失客观与公正的。以洪深在戏剧界的影响及其左翼戏剧家的身份,他在《导言》中对各位剧作家的评价几乎成为不刊之论,而他对熊佛西剧作的某些偏见,对此后熊佛西剧作的接受产生了负面的影响。

1949年以后,熊佛西的剧作再未出现于各类选本中,直到1979年,北京大学、北京师范大学、北京师范学院这三所院校的中文系中国现代文学教研室主编了中国现代文学参考资料《独幕剧选》,选入熊佛西的《醉了》。该书第二册附录《中国现代多幕剧选目》,《一片爱国心》《屠户》名列其中。据称该书是在教育部的领导下编选的,编选过程中得到周扬、夏衍等前辈的指导与帮助。1984年,中国社科院文学所现代文学研究室编选的《中国现代独幕话剧选1919—1949》由人民文学出版社出版,其中第一卷收入熊佛西的《新闻记者》《艺术家》《醉了》。1985年,《中国新文学大系1927—1937》出版,此版《大系》中的《戏剧集》共收录三十多个剧本,其中包括熊佛西1934年创作的三幕剧《牛》。于伶在《序》中对这一时期的左翼剧作家进行了充分的论述后,对李健吾、熊佛西、曹禺三人进行了评点:“李健吾和熊佛西都是有成绩的剧作家。本集所选的李健吾的《这不过是春天》、熊佛西的《牛》,是两位剧作家当年的代表作。两个剧本都从特定的角度,反映了当时的社会矛盾,而结构(的)严谨,情节的富于戏剧性,对话的流畅,反映了两位戏剧家较高的戏剧水平。”(13)于伶:《序》,《中国新文学大系1927—1937》第十五集(《戏剧集》一),上海:上海文艺出版社,1985年,第16页。这几种在当时颇有影响的选本对熊佛西剧作地位的重新确认,意味着其接受史有了新的开端。1999年,作为上海戏剧学院专业教材的《中国话剧名著选读》(丁罗男主编)公开出版,选入熊佛西的《醉了》。该教材编者在评析中明确地说:“《醉了》又名《王三》,是熊佛西早期影响很大的一部代表作,曾被誉为‘五四’以来最佳独幕剧之一。”(14)丁罗男主编:《中国话剧名著选读》,杭州:中国美术学院出版社,1999年,第24页。

熊佛西的剧本中被翻译成外文发表与出版的,目前已知的有以下几种:《王三》英译本刊载于北平《辅仁杂志》1931年第5期至第6期(15)1942年,据熊佛西本人透露,《一片爱国心》“已经有英德译本”,参见熊佛西:《学习戏剧的一段回忆》,《熊佛西戏剧文集》编委会:《熊佛西戏剧文集》,第1018页。;《上海滩的春天》俄译本刊载于苏联的《现代戏剧选集》1959年第13期(16)上海戏剧学院熊佛西研究小组:《熊佛西生平纪事》,《现代戏剧家熊佛西》,北京:中国戏剧出版社,1985年,第225页。;德译本则有两种,为《中国的农民生活:三个乡村生活剧本》(由日本东京德国自然和民族学学会于1938年出版,收入《屠户》《锄头健儿》《牛》)和《近年的十一个中国歌剧剧本》(由德国斯图加特斯丹纳出版社于1993年出版,收入《一片爱国心》)(17)(德)顾彬:《二十世纪中国文学史》,范劲等译,上海:华东师范大学出版社,2008年,第173页。。

二、熊佛西剧作的演出与接受效果

熊佛西一直强调戏剧应当“可读可演”,其剧作的演出次数和观众人数在业内首屈一指。一方面,他注重戏剧的演出效果,不写不能排演的戏;另一方面,他的作品内容新、手法新,观赏性很强。他的剧作演出史大致可分为三个阶段:一、校园戏剧时期,主要在“国立北京艺术专门学校”(简称“艺专”)和“北平大学艺术学院”的戏剧系;二、农村戏剧时期,主要在河北定县的“中华平民教育促进会”(简称“平教会”);三、新中国时期,主要在上海。

校园演出是剧作的实验场,也是剧作家的作品获得最初肯定的平台。据统计,上述院校的戏剧系1926年1月至1929年7月的前7次公演中,共演出14个剧目,其中7个是熊佛西的作品,包括《一片爱国心》《孙中山》《艺术家》《醉了》《蟋蟀》,有的剧目演了两次。(18)刘尚达:《“北大”艺术学院戏剧系史略》,阎折梧编:《中国现代话剧教育史稿》,上海:华东师范大学出版社,1986年,第56页。这一方面是因为当时可供演出的剧本较为缺乏,另一方面是因为作为教学内容,这些剧目时常是熊佛西本人担任监制、导演,这样更便于沟通与辅导。“艺专小剧场”可容纳四五百人,观众多为青年学生,《一片爱国心》连续演出一个多月,不少观众来信要求续演。(19)刘静沅:《国立北京艺术专门学校戏剧系及北平大学艺术学院戏剧系综述(1925—1933)》,阎折梧编:《中国现代话剧教育史稿》,第37页—第38页。戏剧系排演的这些作品,许多是首演,为当时还很沉寂的北平剧坛注入了青春的气息,为话剧培养和积累了观众。

《晨报》曾刊载过许君远的一篇剧评,作者在观看了戏剧系第12次公演后,着重谈了对《模特儿》一剧的观感:“这本(部)戏剧的确十分可爱,一方面表现出现代中国的一般思想与见解,一方面在对话上用了不少的俏皮话,给观众以很多的安慰。”许君远还对自己看过的熊佛西的其他作品进行了评点:“《一片爱国心》包含不少深长的意思,已被人公认作(是)他的最大杰作,同时也是中国现在戏剧中很少见的一篇作品。他的《醉了》也受很多人的推崇,不过其中太缺乏鲜艳趣味,自始至终,充满着阴沉的空气,使观众陷入些微恐怖之中,而生不少凄惶之感。再则人生意味太浓厚了,或是‘问题’太多,表演起来极不容易(如萧伯纳的作品不易上舞台便是一例),所以我看到过好几次好几处演《醉了》,都不能十分深刻、成功。”(20)许君远:《剧后》,《晨报》,1931年4月22日。可见,在媒体评论者看来,《一片爱国心》《醉了》不仅代表了熊佛西剧作的最高成就,而且在当时剧坛也是不可多得的佳作。早前,熊佛西在燕大剧团排演的《新闻记者》便是“全国学校所最欢迎之剧本之一”。(21)徐慕云:《中国戏剧史》,上海:上海古籍出版社,2001年,第132页。校园是中国话剧的发祥地之一,熊佛西的剧作通过校园平台,向更大的范围辐射。

不过,对于熊佛西在教学中大量排演自己的剧作,也曾有人诟病,“演员虽好,惟惜所演多为熊佛西之作品”。(22)《沙漠的舞台上只看见老熊》,《文艺新闻》第17号,1931年7月6日。不知道是否由于上述原因,抗战后他到上海做了调整。他在上海市立实验戏剧学校(简称“剧校”)表演班主持了1946年5月18日至19日的剧校小剧场演出,剧目为他自己的《醉了》与陈白尘的《未婚夫妻》,演出三场,观众1126人次,导演是吴仞之。(23)顾振辉编:《上海戏剧学院·民国史料汇编》,上海:上海交通大学出版社,2015年,第428页。而他在主持剧校期间,历次公演从未排过自己的作品。其实,这也反映了不同时期话剧创作的情况。早期熊佛西大量地排自己的戏,恐怕主要出于对剧本荒的无奈,后期剧本多了,他也便有了更多挑选的余地。

如果说面向学生的演剧,迎合的是精英阶层的审美,那么熊佛西自1932年起在河北定县从事的农村戏剧工作,则走到了另一极——面向不识字的农民。这是他主动放低身段、试图改变社会的理想主义行动。农民出身的熊佛西一向主张戏剧的大众化、通俗化,这次“农村戏剧大众化实验”正是一个好机会。

在定县最初的演出中,演员为“平教会”职员、戏委会练习生等。据统计,两年之中当地总共举办了12次公演和若干次特别公演,剧目主要为熊佛西的作品,包括《卧薪尝胆》《喇叭》《锄头健儿》《屠户》《政大爷》《一片爱国心》《兰芝与仲卿》《牛》等,演出三十余场,观众达两万四千多人次。(24)中华平民教育促进会:《农村戏剧》,中华平民教育促进会,1934年,第17页。更令人惊喜的是,从1934年1月到3月,马家寨村剧团、沈家庄剧团、东不落岗村剧团等由农民组成的剧团在各村举行“农民剧团游行公演”,观看熊佛西剧作《屠户》的观众达七千多人次。(25)中华平民教育促进会:《农村戏剧》,第20页。一次上演时,观众席最后排忽然站起一个青年农民,他向台上连喊“揍死孔屠户”。观众的共鸣,来自于剧作高度的生活化与真实性。演《屠户》的剧团到了乡村,必有人在台下说:“这个孔屠户连我这村里都有好几个呢。”(26)中华平民教育促进会:《农村戏剧》,第10页。

熊佛西非常关心农民对他的剧作的反应。一次,《卧薪尝胆》公演闭幕后,他问观众是否看明白了这部剧的用意,观众一致回答:“是叫我们爱国的!”熊佛西和观众继续以一问一答的方式进行交流。“什么叫‘卧薪’?”“‘卧薪’是叫我们不要睡好的!”“什么叫‘尝胆’?”“这是叫我们吃苦。”“吴王有两个臣子,你们喜欢那(哪)一个?”“喜欢伍子胥。”熊佛西紧接着又问:“为什么?”观众回答:“因为他爱国!”(27)述初:《〈卧薪尝胆〉与〈爱国商人〉的公演》,《农民周刊》,1932年第7卷第14期。这一问一答,令人想起白居易“老妪能解”的典故,也印证了广大农民观众对熊佛西作品的认同与欢迎。

1930年代,熊佛西剧作仍然是全国众多爱美剧团的选择。九一八事变之后,《一片爱国心》在全国各地频繁上演。“国立剧专”还演出过他的《王四》(即《屠户》)、《一对近视眼》《中华民族的子孙》。仅1935年,就有北平、河北保定、江苏南通、湖北武汉、天津等地的8个剧团排演了《屠户》《喇叭》《醉了》《艺术家》《兰芝与仲卿》《模特儿》等剧。(28)林寒流:《一九三五年之中国剧团鸟瞰》,《绸缪月刊》,1936年第2卷第5期。

自20世纪40年代末开始,熊佛西剧作演出史上出现了长达近十年的空白。客观上讲,他的戏剧创作从20世纪40年代初便已停止。在一个崭新的时代,他偏居一隅,远离戏剧活动的中心。他的那些旧作已经显得不合时宜。这种回避,隐约地传达出一种顾虑,而观众和读者也把他遗忘了。

1956年,在相对宽松的环境下,熊佛西创作了四幕剧《上海滩的春天》。该剧本发表于1956年《剧本·话剧专刊》的第4辑。该剧次年1月19日起由上海人艺在上海艺术剧场(即早先的兰心戏院)公演,他本人任导演,共演出59场。这一年,上海话剧舞台上演的话剧有《人间乐园》《同甘共苦》《布谷鸟又叫了》《复活》《万水千山》等(其中《人间乐园》为保加利亚剧本,《复活》的编剧为夏衍》),此外上海还举办了“苏联话剧片段晚会”。当时看起来风平浪静,没有什么异样,但不久就山雨欲来风满楼了。

1960年1月,《上海滩的春天》单行本出版一年多后,《剧本》杂志发表长文,对其进行了严厉的批评。该文章作者认为,《上海滩的春天》“用资产阶级观点,强调了对资本家的‘团结’”。(29)曲六乙:《评〈上海滩的春天〉》,《剧本》,1960年第1期。同一期杂志上还有批判《同甘共苦》《布谷鸟又叫了》等“第四种剧本”的几篇文章,火药味甚浓。紧随其后,《戏剧报》又发表了文章《〈上海滩的春天〉歌颂的是什么? 》,调门有所提高。该文章作者认为,这部戏“是歌颂、美化资产阶级,为资本家擦胭脂抹粉”,“为什么熊佛西先生会写出这样的剧本呢?这主要是作者的资产阶级世界观没有得到改造,出于阶级本能地为资产阶级捧场”。(30)陈文华、丁可、李森:《〈上海滩的春天〉歌颂的是什么? 》,《戏剧报》,1960年第3期。此文的三位作者当时来自中华全国工商业联合会。

作为剧作家的熊佛西,从此在舞台上消失了,他越来越多地将精力投入到上海戏剧学院的管理和建设中去。然而,《上海滩的春天》并未被视为他的“天鹅之歌”,后世几种通行的当代戏剧史著作,对其或只字不提,或只是寥寥数语。2000年,中国话剧艺术研究会编《中国话剧五十年剧作选》,20世纪50年代的剧作入选18部,熊佛西的这部作品落选;1999年上海文艺出版社出版的《上海五十年文学创作丛书·话剧卷》也没有收入该作品。

一部作品的遭遇,自其面世始,便不由作者个人所决定。有的作品一鸣惊人,却最终无人提及;有的作品尘封多时,却一朝洛阳纸贵。从接受的角度讲,这些皆为可以解释的正常现象。然而,如《上海滩的春天》这样“两头不讨好”的情形,说明了20世纪下半叶中国戏剧生态之复杂和剧作家创作之艰难。对熊佛西这样一位从“五四”时期走来又历经沉浮的知识分子来说,上述问题尤为突出。

总体而言,熊佛西剧作的演出活动虽然有其鲜明的特征,但过于集中在校园与乡村,观众结构相对单一。与曹禺、郭沫若等剧作家的作品相比,熊佛西的剧作很少由职业剧团演出,几乎没有名导演、名演员的参与,也就不能俘获更多城市观众的心。在剧作文本的传播上,他远远走在绝大部分同时代剧作家的前面,且他的作品又都是难得的“场上之曲”,但过多的“自产自销”,限制了更丰富的舞台呈现,最终削弱了接受效果。

2010年,上海文艺出版社《海上文学百家文库》之《熊佛西 余上沅 顾仲彝 李健吾卷》,收录了《上海滩的春天》《青春的悲哀》《过渡》这三个剧本,这更多是出于文献留存的考虑。2015年,上海戏剧学院公演《一片爱国心》,纪念上海戏剧学院建校70周年。这是在“校庆”背景下熊佛西名作的再次亮相,虽然影响有限,但仍然值得记上一笔。

三、熊佛西剧作在不同阶段的阐释

熊佛西剧作的阐释史有过几次起伏,总体上呈现一条先抑后扬的曲线。最初,一些戏剧批评家出于对新兴戏剧“恨铁不成钢”的心理,对熊佛西的作品有不少指摘,但还是充分肯定他的热情和他对剧运所做的贡献。稍后,相关批评便集中于熊佛西倡导的“趣味论”以及他与文明戏的关系。伴随着熊佛西创作内容与戏剧活动的变化,这些讨论不再是戏剧界关心的话题,却通过一些研究著作得以固化。20世纪40年代末以后的一段时期,对熊佛西作品的阐释几乎是一片空白。1957年,熊佛西的旧作《王三》的重新发表引发了激烈的争议,并“殃及”其新作《上海滩的春天》。一直到20世纪80年代末,随着对现代文学史上一些作家、作品的解禁,戏剧界才开始重启对熊佛西剧作的阐释。一系列戏剧史重新书写之后,他的“中国现代话剧拓荒者”的历史地位终于确定了。

1926年4月,熊佛西的诤友闻一多在美国读了《长城之神》后表示:“佛西之作自有进步,但太注意于舞台机巧,行文尚欠沈著(intensity)。”闻一多提出忠告:“佛西如不罪我卤直,则请为进一言曰:‘佛西之病在轻浮,轻浮故有情操而无真情(sentiment与emotion)之分也。’情操而流为感伤或假情,sentimentality则不可救药矣。佛西乎,岌岌乎殆哉!”(31)闻一多:《致梁实秋、熊佛西》,《闻一多书信选集》,北京:人民文学出版社,1986年,第208页。引文中的“沈著”今大多写为“沉着”。这是一封私人信件,熊佛西如何作答不得而知,但他的“戏剧应以趣味为中心”的主张是一以贯之的,这也招致了一些尖锐的批评。

1929年,泰东书局出版了培良(即向培良)的《中国戏剧概评》,作者对当时“漆黑一团”“薄弱可怜”的戏剧界极为不满,“国剧运动”是他主要的抨击对象。他纵论陈大悲、丁西林、胡适之、熊佛西、田汉、郭沫若等人的创作。关于熊佛西,他用了3500字的篇幅,仅次于对田汉、郭沫若的评论。向培良首先指出,熊佛西“在技术上比胡适之稍好”,但是,“他很像陈大悲,知道用一些方法吸引观众的趣味,虽然他的方法常常是失败的”。接下来,向培良结合《新闻记者》《新人的生活》《这是谁的错》《青春底悲哀》这几部作品,历数了熊佛西剧作在题材、思想、人物、结构等方面与陈大悲剧作的相似之处。对于熊佛西赴美以后的创作,向培良更是痛心疾首,“像《洋状元》那样一篇趋于卑劣的趣味的作品,实在比以前浅薄地说些青年自觉之类的话还要坏的(得)多”,“他把从前比较忠实的(虽然是浅浅的)态度丢了,而跑到创造官感底(的)趣味的路上,而技术的拙劣,则还是跟从前一样的”。(32)培良:《中国戏剧概评》,上海:泰东书局,1929年,第18页—第19页。向培良时年21岁,持论之偏颇显而易见。

几年后,马彦祥在《现代中国戏剧》一文中对熊佛西的评价则公允很多。他首先指出熊佛西受陈大悲影响至深,随后,他从时代的角度剖析说:“作者因为受了五四新文化思潮的影响,有意地无意地都在宣传新旧思想的冲突,而且想给与(予)一个解决的机会和方式。但是因为作者的技巧的不熟练,不知道用暗示的方法,所以每篇剧都陷入(于)同样的结构”,“故意在趣味上用力”。(33)马彦祥:《现代中国戏剧》,马彦祥:《戏剧讲座》,上海:现代书局,1932年,第233页。

紧跟着,剑啸在《剧学月刊》发表长文《中国的话剧》,对《一片爱国心》《醉了》给予很高的评价,但对熊佛西的其他作品,如《喇叭》《模特儿》《兰芝与仲卿》等几乎是全盘否定,认为熊佛西的其他创作“沾染着极重的陈大悲派风味”,“力图以讽刺做剧本的中心,以趣味做情节的灵魂”。(34)剑啸:《中国的话剧》,《剧学月刊》,1933年第2卷第7期、第8期。

这些文章一致将熊佛西置于“文明戏余孽”陈大悲的阴影之下,为这些评论者理想中的现代话剧树立一个对立的典型,这反映了在话剧成熟期的前夜,剧作家、剧评家与一部分知识分子观众的集体焦虑。

在前述良友图书公司1935年出版的《中国新文学大系·戏剧集》中,洪深的长篇《导言》对熊佛西其人其剧进行了带有情绪色彩的评价,他指出:“熊佛西是和陈大悲很接近的;他自己也说,他受了陈大悲不少‘辅助’。他的写剧手法,到今天为止,还不能越出陈大悲的范围——他也是一味地想刺激观众,但没有大悲刺激得有力。”(35)洪深:《导言》,第80页。对于洪深的说法,当时便有人指出:“洪深戏剧导言对北方情形或因生疏,如对李健吾、万家宝(曹禺)最先出演成功不提及,或因私人爱憎,如对熊佛西批评,有意抹杀一点事实。”(36)炯之:《读〈新文学大系〉》,《大公报》,1935年11月29日。

不同的声音一直存在。在此前的1934年,北新书局《现代戏剧选》的编者就表示:“熊佛西的作品,以《一片爱国心》最受观众欢迎,然论艺术价值自以《王三》为高。”(37)戴仲方、胡南翔:《编者序》,戴仲方、胡南翔编:《现代戏剧选》(上),北京:北新书局,1934年,第3页。而在良友图书公司版《大系》的《戏剧集》出版后,1937年,一位署名沈曙的读者撰写了一篇《佛西戏剧》的书评,肯定熊佛西作品的艺术价值“是与历史一同存在的”,他在分析了几个剧本后指出,“佛西先生的剧本大半都是带着严肃的滑稽趣味,软性的作品是很少的。即使有些剧本中写了一些软性的题材,如《诗人的悲剧》和《艺术家》两个剧本,但是结论还是严肃的”。(38)沈曙:《读〈佛西戏剧〉》,《华年》,1937年第6卷第9期。比起同时期戏剧界内部对熊佛西的评价,这些来自媒体的声音更加真实地反映了熊佛西剧作的影响力。

相比之下,上述时期的文学史家之中下笔较为中立、客观的是王哲甫,他出版于1933年的《中国新文学运动史》,是第一部新文学运动史专论,熊佛西的剧作进入了他的视野。王哲甫对熊佛西这一阶段的创作进行了详尽的描述,他评论熊佛西的第一本剧作集《青春底悲哀》,“所表现的不外是家庭问题,婚姻问题,劳资问题,虽说情节浅显,却正适合一般观众的心理”。谈到《佛西戏剧》第一集、第二集时,他认为,“《蟋蟀》已带了神秘的色彩,普通观众,不易了解。《一片爱国心》情节曲折,结构完美,最适宜舞台上表演,曾受观众热烈的欢迎”。他总结说,《一片爱国心》之后,熊佛西“已跨进了一个广阔的文艺园地”。(39)王哲甫:《中国新文学运动史》,北平:杰成印书局,1933年,第168页。

然而洪深等人的断语还是有不小的影响。在主流意识形态的框架下,1951年出版的王瑶著《中国新文学史稿》用一页的篇幅,匆匆谈了熊佛西的戏剧,整体评价便沿袭了洪深的结论,“注重趣味、专想刺激观众,是他的特点”。(40)王瑶:《中国新文学史稿》,《王瑶全集》第3卷,河北:河北教育出版社,2000年,第173页。有意思的是,王瑶对具体作品的分析,基本上沿袭了王哲甫的说法,只不过作为后来的文学史家,王瑶多了对“思想性”的要求,“《青春底悲哀》中收着四个剧本,《佛西戏剧》第一集和第二集也是这一期写的,共收九个剧本。这里面就题材说,固然也有家庭问题、婚姻问题、劳资纠纷、爱国思想等;但思想性太薄弱了,多的是悲欢交织的情节,布置好的高峰。但在小市民的圈子里,演出的效果还好。自然,也相当地反映了一些变动中的社会情况”,“有一定程度的好的影响”。(41)王瑶:《中国新文学史稿》,第174页。

至于熊佛西在定县的农村戏剧实践,张庚做了这样的评价,“熊以实践了大众化自夸,并以之骄矜于上海的左翼剧运,说他们只是空喊,不能实做,其实,他做的完全是改良主义的一套。他的剧本:如《牛》和《过渡》,都极力劝农民相信当时的国民党政府,说他能为农村中的被压迫阶级撑腰,这是不真实的”,“这个戏剧运动没有、也不可能在农民中打下戏剧的基础”。(42)张庚:《话剧运动史讲座》,油印本,年代不详。

批评标准若有了局限性,就不会产生公允的评价与解读。或许是因为《上海滩的春天》的公演与剧本发表,在“百花齐放,百家争鸣”的背景下,戏剧界又“发现”了这位蛰伏已久的剧作家。为纪念中国话剧诞生50周年,《剧本》1957年8月号刊登了《王三》,将该剧作为五四运动以来独幕剧名著向读者介绍。这期《剧本》还配发了刘沧浪的评论文章。刘沧浪指出,《王三》剧本“细微而生动地描写了主人公的命运”,“短而精,实在令人喜爱,确是见功夫”,“表现了非常广阔、非常巨大的社会内容”。(43)刘沧浪:《重读〈王三〉杂记》,《剧本》,1957年8月号。《王三》作于1928年4月,早年刊载于《东方杂志》1928年第25卷第9号,是熊佛西最为人称道的剧作,但已多年未曾演出,孰料重新发表后却成为某些人瞄准的靶子。《剧本》1957年11月号刊登长文《谈独幕剧〈王三〉及其他》,文章说:“作者既没有指出王三的前途,也没有指出他的危机,作者和剧中人一同在矛盾中徘徊、苦闷,对王三这种罪恶的生活予以同情和安慰,并为他开脱。这不但使剧本降低了思想水平,也表现了作者对当时现实生活认识的模糊。”为了证明自己观点正确,为了证明熊佛西一直以来“趣味不高”,该文重提洪深当年对他的评价,并严肃地指出两点:一、熊佛西当时不在左翼作家的行列;二、其剧本不愿反对也不敢反抗当时的反动统治者。(44)辛生:《谈独幕剧〈王三〉及其他》,《剧本》,1957年第11期。此文后被收入赵寻的《话剧创作散论》(北京:中国戏剧出版社,1958年)。

如果说,同时代的向培良、剑啸等人,将熊佛西放在了现代戏剧的对立面,那么这篇长文却是将熊佛西放在了阶级的对立面。

熊佛西剧作的接受史,出现了二十多年几乎是一片空白的局面。(45)这里指20世纪六七十年代,中国大陆几乎没有关于熊佛西戏剧的评论,而中国台湾纯文学出版社1983年出版的苏雪林的著作《中国二三十年代作家》、中国香港昭明出版社1976年出版的司马长风的著作《中国新文学史》中,对熊佛西的剧作只是略有分析。20世纪80年代初,上海戏剧学院筹建熊佛西研究小组,并筹备编撰《现代戏剧家熊佛西》一书。该书由陈白尘作序,并由中国戏剧出版社在1985年12月出版。这是第一部较全面地介绍和评论熊佛西生平与创作的专著,它像一件尘封多年的文物,重新出现在读者与观众的视野里。几乎是同一时期,作为国家“六五计划”文学艺术学科重点科研项目之一的《中国现代戏剧史稿》的编撰工作也在进行中,这项工作由当时在南京大学任教的陈白尘教授主持。在1989年7月中国戏剧出版社出版的《中国现代戏剧史稿》(陈白尘、董健主编)中,《现代戏剧观念的确立与新兴话剧的发展(1918年—1929年)》一章专立《熊佛西及其剧作》一节,以超万字的篇幅对其在中国话剧初期所做的贡献进行了分析与评价。此书在出版后的三十多年里流布甚广,至此,熊佛西在中国话剧史上的地位得到了确认。

中国话剧史的编撰与出版,在这一时期达到一个高潮,这与戏剧教育、艺术教育的需求有关。话剧的历史需要正确的描述,而改革开放以来的思想解放使之成为可能。除了戏剧史的研究,现当代文学史、文学现象的研究一旦改变了评价标准,许多作家与作品就会被重估。葛一虹主编的《中国话剧通史》(文化艺术出版社,1990年)、黄会林所著的《中国现代话剧文学史略》(夏衍作序,安徽教育出版社,1990年)、柏彬所著的《中国话剧史稿》(于伶作序,上海翻译出版公司,1991年)接连问世,这些著作对熊佛西剧作的评价各有详略,对“趣味论”总体上持一分为二的态度,但已经回到了学术的轨道上。

余 论

20世纪90年代,有人感叹,“现在要想寻找一本熊佛西的剧本、戏剧理论著作已经很困难了”。(46)姜德明:《熊佛西的人物小品》,《梦书怀人录》,上海:汉语大词典出版社,1996年,第116页。二十多年过去了,这种局面已经有所改变,但从研究的角度讲,我们还没有一部熊佛西的剧作全集,还没有一部对熊佛西的研究资料长编;学术界对熊佛西的研究,也过多地集中在他的戏剧教育思想、定县农村戏剧运动的剧场观念等方面,对熊佛西剧作的文本研究较多地集中在几部作品上,而对其剧作的演出史研究则几乎是空白。

熊佛西非常注重戏剧的演出效果,也十分重视观众,他曾经说:“我是一个相信宁可无戏剧不可无观众的人。”(47)熊佛西《论剧》,余上沅编:《国剧运动》,上海:新月书店,1938年,第52页。研究熊佛西剧作的接受史,要比研究其他剧作家剧作的接受史复杂,这主要是因为他身兼剧作家、戏剧教育家、戏剧理论家、导演等多重身份。其次,他的人生经历又非常丰富,他与“民众戏剧社”“文学研究会”“新月派”“平教会”的关系,又时常构成他与主流戏剧权力之间的某种紧张关系,甚至造成冲突。第三,他的作品数量众多。凡此种种,最终都影响了其剧作接受史的构建。此外,作为中国话剧的拓荒者之一,熊佛西对后来作家的影响也需要深入研究,我们已经知晓的杨村彬、徐昌霖或承其绪余,或近其旨趣,但迄今未见可信、有趣的论证。

“一个新时代的产生和对于这个时代的认识并不总是一致的。历史证明,人们对于这个时代的认识总是迟于这个时代。”(48)滕固:《唐宋画论:一次尝试性的史学考察》,《墨戏》,北京:商务印书馆,2017年,第135页。毋庸讳言,与曹禺、老舍等剧作家的作品还在不时上演相比,熊佛西的作品如今少有被搬上舞台。当年马彦祥称赞《醉了》(即《王三》),“不仅是熊佛西的成功之作,即(使)在近来的剧坛上也不愧为稀有的剧作”(49)马彦祥:《现代中国戏剧》,《戏剧讲座》,上海:现代书局,1932年,第234页。,即便是这部剧作,如今也不过是在专业艺术院校里作为表演训练的材料。相类似的情形也出现在田汉、欧阳予倩、李健吾等戏剧家身上。对于这样复杂的接受现象,我们不能视而不见或只给出简单化的结论。时代的波动、历史的曲折与兴衰,无疑会导致作品的沉浮。如果我们把目光放得更远,就会发现,中外戏剧史上,所谓的“经典”并非从来如此,每一部沉寂的作品,都有可能在某个时刻被一个未被预告的事件激活。这是历史的魅力,也是接受史的迷人之处。