2020理想之城榜:

南方周末研究员 戴春晨 危昱萍 郭倩倩 邓丽萍 南方周末实习生 石登江 向玺如 王鑫 谭华玮 师雨欣 刘柯颖

本版制图 ❘ 冯庆超

生活在城市中的人们,往往怀揣着对幸福生活的美好愿想。什么是理想的城市,是萦绕在许多人心头的“硬核问题”。这一问题的不同答案,让人们选择不同的城市。

当前,中国城镇化进程正发生关键转向。过去,人们为了生活来到城市;如今,人们为了更美好的生活选择不同的城市。

满足人们幸福生活的需求,是衡量城市“理想值”更重要的砝码。我们尝试将“幸福生活”量化,运用指标模型描绘城市的“幸福感”,呈现国人心中的理想之城。

这是南方周末城市(区域)研究中心发布的第一期《理想之城榜》。

综合人口规模、城市能级和经济体量等因素,研究团队从全国三百多座地级以上城市中选取34座城市作为观测样本。这包括超大城市、特大城市、I型大城市,以及年经济规模接近和超过万亿元城市。考虑到统计口径上的差异,香港、澳门及台湾地区暂未列入样本清单。

研究团队从人的感知和需求出发,构建“理想之城”指标模型。这包含公共空间体验、生活舒适、市民准入和市民待遇四大维度,囊括40项三级指标,关联的原始数据超过5000条。来自统计部门和第三方组织机构的数据,经处理和赋权运算,并经过多次核校论证后,形成评估对象的具体分值。“理想之城”指标模型的评估结果,出现明显的正态分布特征。除去排名前六以及最末三位的城市分值具有明显的差异外,剩余城市的评估分值相差不大,呈现紧紧相随的态势。

研究团队根据具体分值,将34座城市分为Alpha++、Alpha+、Alpha、Alpha-,Beta+、Beta、Be-ta-,以及Gamma +、Gamma和Gamma-等十档。榜单显示,进入Alpha-以上的城市总共有10座。这些城市依次是北京、上海(Alpha++档),广州、杭州(Alpha+档),深圳、成都(Alpha档),以及南京、宁波、沈阳和西安(Alpha-档)。

这10座城市与其它城市拉开明显的差距,可以说是“理想之城”视角的“一线城市”和“准一线城市”。

从区域上看,东部城市依然靠前,以杭州、成都为代表的“后浪”正在崛起,西南地区正在形成“第四极”。中国区域格局正在进入“四极”时代,连接京津冀、长三角、珠三角和成渝地区的“菱形结构”,将串联和覆盖中国的“理想之城”。

区域趋势:“后浪”城市崛起,四极格局正形成

经济学家林毅夫曾经提出区域格局“菱形结构”的新论断——连接京津冀、长三角、珠三角和成渝地区四个“极点”形成的菱形结构,以及菱形内部覆盖的地区,贡献了全国77%以上的经济体量,构成中国经济的重心区域。

依据数据的相关性分析结果,研究团队推断,“幸福生活”领域的区域“第四极”已经形成,人口正加速流入核心城市和强都市圈,一二线城市的“等级赛”正在加速迭代。

1.城富则民强,高“幸福值”推动城市经济逆袭

经过与经济数据的相关性分析,研究团队发现样本城市的“理想之城”评估分值,呈现和GDP强相关特征(P值<0.01,相关系数为0.84)。(编者注:相关性分析,是一种运用函数模型对两个变量相关性进行分析的方法,若p值<0.05,则两个变量之间显著相关;x与y相关系数为正,则正相关,反之则负相关;若系数绝对值>0.6,则两个变量之间具有强相关性。)这也就是说,越是富有的城市,“幸福感”越高。这直观反映出,“富”城市基础设施相对完善,财源相对充足,能够提供更多公共服务和公共空间资源,能较好地为民众提供“幸福生活”的资源和环境。

具体来看,半数城市获得远超经济实力的“幸福值”,这些城市包括杭州、成都、南京、西安等。

鉴于越来越多的人为追求更美好的生活而选择城市,我们有理由相信,“幸福值”的提升,将帮助更多城市后来居上,实现美好生活带动经济发展的逆袭。

2.“后浪”崛起,一二线城市“洗牌”

研究团队发现一批“后浪”——一线城市的有力挑战者。杭州凭借“生活舒适”和“市民待遇”两大维度的良好表现超越深圳,抢得第4名的“宝座”;“生活舒适”维度表现欠佳的深圳,则屈居第5名。

如果以深圳的评估分值作为“一线”的标准线,明显的领先优势足以证明杭州已经进入“一线”行列;而与后续城市拉开较大差距的成都,则很有可能成为下一个挑战者。

除了杭州和成都,“后浪”城市还包括南京、西安、长沙、武汉、济南、重庆和厦门。相比佛山、东莞、泉州等一些传统工业强市,这些城市在榜单上的表现更为亮眼。

“后浪”城市的主要特征是强烈的“互联网感”:一方面,这些城市是北上广深之外,新锐互联网公司的热门选址地;另一方面,这些城市是年轻人们热衷“打卡”的“网红城市”。

在改革开放早期的工业化中,这些城市的表现并不算突出,处于中上游水平;但在互联网浪潮席卷的新时代,这些城市展示出成为“互联网之城”的巨大潜力。

研究团队认为,互联网浪潮正加速城市迭代,“后浪”城市在互联网战场赢得先机,有可能取得超越传统工业城市的领先优势,成为重塑区域格局的重要推动力。

3.人口流向强都市圈,菱形区域格局正形成

结合人口数据看,排名靠前的“一线城市”和“后浪”城市,正在成为越来越多人的选择。

剔除行政区划撤并因素,近五年,深圳、广州、杭州新增常住人口增长率超过15%,绝对值均超过100万,这些是评级为Alpha+和Alpha的卓越城市;而排名较高的成都、西安、长沙、武汉、重庆等城市,均实现了超过50万乃至100万的常住人口增量。

与排名相去甚远的还有两个特例,排名第9位的沈阳人口数量增长接近停滞,而在34座城市处于中下游的佛山,五年间常住人口

增量超过80万。位列前两名的北京和上海,则与沈阳一样人口增长缓慢,甚至在某些年份出现人口下降。

研究团队认为,这反映出“理想之城”对人口的正向吸引力:越好的城市越吸引人,而最好的城市由于人口流入趋近饱和,遭遇“溢出效应”压力。

从城市群角度看,长三角地区的常住人口增量最为亮眼,珠三角地区次之,而成渝地区的表现更是堪称“黑马”。在总榜单以及“公共空间体验”和“市民待遇”维度的评估中,成都与重庆这对“双子城”双双进入前15名,表现优于中部和许多沿海城市。

鉴于此,我们欣喜地看到,顶层设计期待的经济增长“第四极”,已经在“理想之城”的评价中预演。这意味着,成渝地区未来能够依靠“幸福值”吸引更多中高端人才,推动经济建设和城市发展。成渝地区形成的极点,将与京津冀、长三角、珠三角相互连接,形成驱动中国城市发展的“菱形结构”。

我们同样期待,长三角、珠三角强者更强,而京津冀地区能够破除北京独大的局面,中部地区能够出现“第五极”,共同推进中国经济社会的包容性发展。

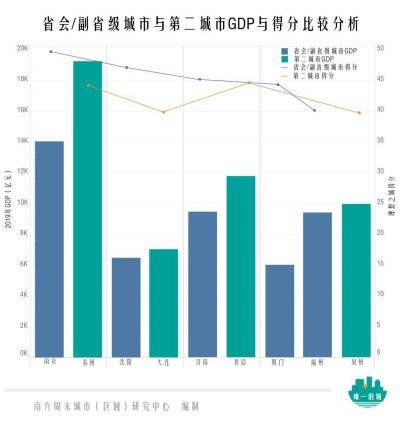

4.省会城市亮眼,省域“双城”新融合值得期待

许多省份存在独特的“第二城”现象,即全省经济体量最大的城市并不是省会城市,而是工业经济发达的“第二城”。

在“理想之城”的评估中,大部分省会城市的“理想值”,反超经济体量更大的“第二城”。这样的例子有:江苏的南京与苏州,辽宁的沈阳与大连,山东的济南与青岛;福建省则比较特殊,经济体量最大的泉州不如省会福州,但该省排名最高的是副省级城市厦门。

研究团队推断,造成双城“倒挂”现象,其原因在于“理想之城”指标模型的众多指标涉及公共资源调配,比如文化空间的供给、地铁等基础设施,以及教育、医疗等公共服务资源。在公共资源调配上,行政级别更高的城市更有效率(在福建省,行政级别更高的厦门调配效率更高)。

鉴于此,研究团队预判,省会城市凭借行政调配效率,能够提升“幸福值”,吸引更多人才和创新产业流入。省会城市的“幸福值”优势,将与“第二城”的工业基础相融合,形成“创新-量产”的链条。这样的趋势已经出现,比如福建省许多品牌研发总部和营销中心在厦门,而制造业基地在泉州。

5.工业城市区域分化,长三角领先珠三角

从评估分值看,并不是所有传统工业城市的表现,均逊色于“后浪”城市。

在“理想之城”的评估中,传统的工业城市出现比较明显的区域分化现象:珠三角地区的佛山和东莞,以及东南的泉州,在34座城市排名中位居中下游;宁波、沈阳、苏州、无锡等工业强市,评估分值均明显超过前述三座城市,整体上与“后浪”城市旗鼓相当,而这些城市主要集中在长三角地区。

这也就是说,在二线城市“幸福值”的供给上,珠三角地区表现不如长三角地区。这反映出长三角地区的城市发展层级,相较于珠三角地区更加均衡,公共服务供给更加充足,针对“城市病”的社会治理更有成效。但我们也欣喜地看到,随着粤港澳大湾区建设的深度推进,香港、澳门将与珠三角地区有更深入的互动,两座国际化大都市的加入,将使得环珠江口有望崛起世界级城市群,将进一步推动珠三角地区公共服务的均衡供给。

位居第9名的沈阳,呈现出生活压力和“市民待遇”较高的优势。在东北地区陷入衰退困惑的情况下,一枝独秀的沈阳显示出东北城市未来“振兴”的可能性。

▶下转第14版