诗人灰娃:天真与高贵的合一

邓郁 程馨雨 夏勉

自2010年丈夫张仃去世,灰娃已经有10年没出过远门了。

在北京西郊山林被银杏、梧桐和爬藤植物包围的房舍里,她安安静静地蛰居了近三十载。2020年秋,因新诗集《不要玫瑰》面世,老人在一周时间里接连到访了四座南方城市。返京接受我们的面访时,装束照样一丝不苟。黑色外套和呢子裙,脖颈上搭着一条青蓝间灰紫色的薄纱巾。眉毛、两腮和嘴唇可见淡淡的妆容,衬出面庞的白皙。说到沿途的见闻,93岁的灰娃兴致勃勃。

“我喜欢南通,天际线很好看。走到哪空气里都是桂花香,灌木从南到北的树种都有。地面不是平的,像丘陵地带,有绿的青苔,还有野草,我好想脱下鞋,在那青草地上走一走,可惜时间不够……”

在雅致而精力充沛的外表下,她像丛林里孤身探径的鹿,对周遭格外敏感。

诗人王寅邀请灰娃赴上海参加“诗歌来到美术馆”专场朗读交流会。出乎王寅的预料,老人精神状态很好,“耳聪目明。而且她的手很温暖,比很多年轻人都暖和。”

有片刻闲暇,两人坐在秋阳下。“灰娃跟我讲了一句话,她觉得在上海,看到的人都很友善。‘我不觉得害怕。”

王寅忽地有点难过。“她这份恐惧由来已久。因为她经历过坎坷和磨难,有她的脆弱。如果不被善待,她会有感觉的。”

忠诚地守护早年所受的教育,笃信真实、自然和美好,道德与言辞上秉持“洁癖”;但在数十年的跌宕里,目睹种种颠倒的是非、信仰的崩坏、各种斗争与非人行径的上演,让灰娃生出巨大的恐惧,一度求解无门。

写诗,成了灰娃自1970年代一个并非自觉的出口。每个字仿佛岁月凝结,又让读者感受到平静之下的岩浆。文学评论家谢冕称灰娃的诗风诡异奇绝,毫无师承,独此一个。

灰娃却道,自己是无意中走到诗的森林、诗的园子里来的,就如同这回新书出版宣传在文化界引发的一点波澜,全不在她的预想中。她只是牢牢地记得那句:“宇宙神说:地上的路,你还没有走完,每个人必须走完自己的路,这就是人生。”

火种

出生于关中以东的灰娃原名理召,祖上算前清举人。到上世纪初家道凋敝,外公外婆均务农为生。对文学的情感,大抵得自教书的父亲和舅舅。“灰娃是我小时候的小名,这是西部省份常用的名字。‘灰的意思是有点灰色,大人觉得你有点乖,有点怪,有点让人怜惜。”

九十多岁的灰娃,只有起身时才会显出行动的迟缓。“我这腰可有故事,给你慢慢说哈”——她把它当成个掌故,开朗地道来。

13岁,刚去延安不久的灰娃,因为“想学习英雄保尔·柯察金”,在冰面扛大包粮摔倒,尾骨重重地砸下,造成骨折。长时间没有治疗,脊椎长成S形, 身高因此矮了四五公分。

“那可是延安,是我这一生最最自由的幾年。”

高寿之外,“延安”成为诗人灰娃的一个重要标签。但她的诗歌里几乎看不到被规训过的红色文风与唯物的背景。那一片地方,究竟带给了她什么?

1939年,表姐带着灰娃,经过安吴青年训练班的短训,直奔延安。在“延安儿童艺术学园”,贺绿汀领着这群娃娃背诵《琵琶行》和《归去来兮辞》,音乐家史洛蒙、作曲家刘炽讲音乐鉴赏;张仃、艾青、萧军等人则带着他们参观抗战漫画,还有印象派、野兽派、立体派的复制品展览。

延安时期的“儿童艺术学园”。图右侧靠着圆牌、留齐刘海的是灰娃

“延安的文艺活跃而丰富,没有禁忌, 处处能听到人们三三两两地谈论文艺作品。加之我的智力、身体发育迟缓,整天整年,一心想着些有趣的事,滑冰、游泳、种菜、纺纱、唱歌,到处看看走走……开会、下乡扫盲、练兵、排练……对于我都大有兴味。”

灰娃接触到的许多师长都来自“文抗”(中华全国文艺界抗敌协会延安分会),或是从“鲁艺”出来的张仃这种,有着另一种飘逸的气息。她最爱数“延安三怪”的趣事:“张仃把头发梳得高高的,一件夹克、一双高筒靴,发型活像普希金再世;塞克喜欢哥萨克,立领,很宽大。他眼窝深,鼻子特高,走起路来,拿着手杖走,目不旁视;杜矢甲是个天才艺术家,个子高大。张仃当时找件用不了的破毛毯,拿剪子随便铰开缝了两下给他披在身上,当个短披风,他穿了可有兴致。他是当时中国最好的男低音之一。”

“文抗”人发起成立的作家俱乐部,张仃担纲设计,装饰完全就地取材:墙壁安装的壁灯用农民筛面的箩做成:短木片围成一圈,一面底部绷上细铜丝网。把圆的箩从中间切开成为半圆形,扣在墙上,里面放一个小油灯,灯光从细网透射出来,柔和而朦胧,暖意融融。

正面墙上高处,悬挂着“文抗”的会徽:一团熊熊燃烧的火焰,中间一把钥匙,意指文艺家是普罗米修斯,为人间盗取光明。“张仃给我们大家做黑色的面具,大人们戴着跳交谊舞、聊天,我们小孩一人也发一个,满屋里头瞎串。萧军用俄语唱《五月的夜》,我在童话剧《公主的旅行》里演过公主……”

年幼的灰娃认为在延安享受的这一切理所当然——世界可不应该就是这样?穿越半个多世纪的历史烟尘,她才愈发觉察出那时的幸福。“在战火纷飞的岁月,我们是何等幸运,没有被封闭,是与人类先进文化相通的。”

张仃研究专家、学者李兆忠认为,灰娃的延安记忆,是由德才兼备的左翼文化精英、平易近人的首长、纯朴美好的陕北乡情合力形成。“这种记忆与现实的延安存在深刻的错位,然而具体到灰娃,一切显得顺理成章。只是,这限制了灰娃的视野,使她对错综复杂的人事缺乏起码的认知。”

我问及灰娃,她不觉得自己美化了延安。王寅也认为,灰娃脑海中那个精神原乡似的延安,与某些研究者深度挖掘的延安其他侧面,应该都是真实存在的。“灰娃对延安的感情,不如说是她对那群人的感情。”

“脸不对”

1945年,灰娃被外派至部队,新婚不久便辗转晋冀鲁豫。此后好几年,她饱受肺结核折磨,已经到了护士为她准备后事的地步——幸亏遇到了一位好心的参谋长调来新药,休养许久才转危为安。

其实,在理想化的延安,她也遇上过整风和“抢救运动”,“好多单位绝大部分人都成了‘特务。那种痛苦和无奈,深深地刺痛了我的心,人何以如此不堪呢!”但这些始终不如1953年抵京之后所受的“打击”沉重。

那份打击首先来自——脸。

“单个儿或者群体怪相的脸,卑微的、奸笑的、趾高气扬的、诡诈的、假里假气的、阴气十足的……不一而足。”

她告诉老领导王司令,想回延安,因为“这些人脸不行”。司令哑然,“脸不行,怎么不行?”

说不通。最终还是劝服了。理由除了延安“人都散了”,还有“夜里狼群多,你不怕吗?”

在“真空”里生活了近20年的灰娃终于意识到,从前的桃花源不复存在。

“她穿的衣服,其实也没什么特别,总会让外人觉得哪里不顺眼。”灰娃的外甥女肖菲菲说,姨会选洋红间白条的布料给她做衬衣,或者在衣服上绣一个咖啡色的大铁锚;冬天,她会上前门买毛料。“下身是格子裤,上身是上海蓝土布做的棉罩衣。那时我可不敢穿。”

不管是写文章还是上台发言,灰娃都沿用自己习惯的语言方式,改也改不过来。“你还是老延安老党员,怎么一点都不像?一个党员都没发展过?”“瞧你像只小鸽子!小鸽子,你飞走吧!”责难劈头盖脸地砸过来。

历次政治运动,她统统经历,却看不明白。“也许这一切只是革命过程中的必要手段,但这个过程为什么这样难受呢?”

渐渐地,走到街上,但凡有人举手——可能只是拨弄头发,她也会当成“有人无缘无故地打我”,赶紧低头跑到附近。还不时看见死去的人变了形的脸,“站在自己棺材旁,默然地居心叵测地环顾四周。又听见过宇宙运行的声音,朦胧的轰隆声。”

去农村抗旱,“8月的大太阳老不下雨,火苗都着火了,我们拿着脸盆,一接一盆水给庄稼倒水。大夫跟我说过不能暴晒,我戴着草帽就去了。书记问我,你为什么要戴着草帽抗旱?你怎么能够怕太阳?”

灰娃有些恍惚。“我就假装着听他们,但是我脑子胡思乱想,我想我的事,想那些我喜欢的。一会儿看一个樱桃树,一会儿一个丁香树,风一吹一摇,画眉鸟还叫,那些场景就是我的心情。那时候我没写诗,现在想那不是诗吗?对不对?”

神奇岛屿

诗,就这样找上了她。

桌子上有什么纸、盒子,她随手拿起来,由着自己胡想,有时拿笔写一两个字,有时是一行句子。

她写故乡,写夏季暴雨下的树木花草。在上海的“灰娃诗歌研讨会”上,金宇澄说起,她诗里的植物,看不出是属于南方还是北方。隔天的美术馆沙龙,汪家明也谈到,灰娃笔下的植物来自遥远的诗经、楚辞,带有神秘感。

灰娃的回应是:“它们是人想象的,不要北方、南方。这些植物也可能是天上的,也可能是美洲的、欧洲的。生活给了我星星、月亮,这时候就有这个花,就有这个树。心里的真实,不是地理的真实。诗歌是写灵魂的,不是叫你描摹客观事实的。”

她最先写下的那首只有两行的《无题》,被很多人一再提及。

没有谁 敢 擦拭我的眼泪

它那 印痕 也 灼热烫人

——《无题》,1972年

她说自己对人类绝望,“觉得好人再也没有办法了。”但满腹的忧惧、冤屈,却没有在笔下淌溢,而是以一种倔强和刚强,甚至挑衅出现。

我再不担心与你们

遭遇陷身那

无法捉摸猜也猜不透的战阵

我算是解脫了

再不能折磨我

令你们得到些许欢乐

我虽然带着往日的创痛

可现在你们还怎么启动

——《我额头青枝绿叶》片段,1974年

有人将灰娃与同样罹患精神疾病的格丽克、西尔维娅·普拉斯等女诗人相提并论。王寅却觉得,灰娃的诗句里看不出这是一个病人的文字。“很平静,没有非理性的、失控的迹象。听她读诗,不是像火车一样行进的感觉。她绝对不是把病症直接用文字写下来,而是经过了转换。”

灰娃相信,即便灵魂被扭曲、煎熬,思考和质问也不能停歇。她在读书笔记里摘抄过这样的话:“痛苦是报信者,惊告我们有些东西须要修正,包括修补我们破碎的心。把痛苦只看成不公,是误解了人生的目的。”对于她,写诗就如她喜爱的佩索阿,在那些白日梦的某一片断里,获得了永远的自由——“就像一些从未发现过的神奇岛屿,作为南部海洋的赠礼豁然展现。”

45岁时才开始写诗的灰娃,一起笔便在诗里一次次地碰触死亡。在《不要玫瑰》《墓铭》等诗里,她屡屡想象自己作别尘世后,再回到墓园:

不 不要玫瑰 不用祭品

我的墓 常青藤日夜汹涌泪水

清明早上 唤春低唱 一只文豹

衔一盏灯来

——《不要玫瑰》片段,1975年

我们提起这首意象纷呈的诗,如同带泪的微笑。灰娃说自己想过很多次,人死了有没有灵魂。“有的话,就在我坟墓附近,听蛐蛐叫,溪水流。我喜欢启明星,就让早晨的露水和风,吹着我好了,亮晶晶的,多好看。”

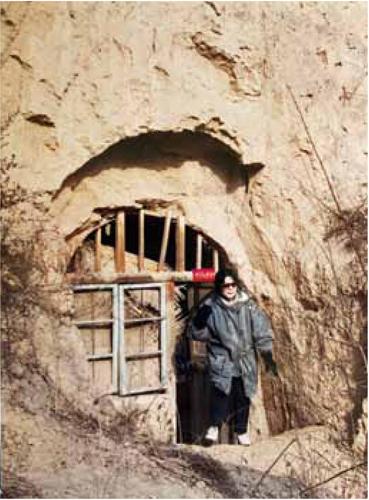

1992年春节,灰娃在延安寻找到了五十年前住过的窑洞,已成了漂泊的山民的栖身处

这些美好的诗,差一点灰飞烟灭。

写的时候,兴之所至,笔不由人。一旦“醒”过来,写作者才猛然意识到这些字的可怕。“它们和墙上的大字报太不一样了,一定要害我,谁叫你写这些乱七八糟的?”灰娃常常想过要烧掉它们,或者撕碎了装在口袋里,用马桶冲走,也曾叫肖菲菲帮她处理。

小姑娘却留了个心眼,把其中两首夹在自己的手抄歌本中。

“那些句子,每看一遍,我的心弦就拉一下。谁对死亡都恐惧,她还写我的墓地。又美好,又神秘。跟学校学的完全不同,我说不出太多,就觉得是好东西。”

等到若干年后,听说灰娃要出头一本诗集《山鬼故家》,肖菲菲赶紧给姨打电话,把手稿寄去。毫不知情的灰娃惊喜不已。那两首,便是后来备受好评的《我额头青枝绿叶》与《墓铭》。

生活样式

即便在人人自危的年代,有些东西也被灰娃像护宝似的拼命维系着。

1960年代后期,肖菲菲学业中断,每年都从湖南跑到北京灰娃家数次。“我姨家有东西吸引我。”

很多个晚上,灰娃会拿出珍藏的一点咖啡或红茶,有时还会往滇红茶中放几滴干红酒、一点冰糖、一片鲜柠檬,随后把门窗关得严严实实,拉上窗帘。

“她会把灯都熄了,点上几根蜡烛,带着我们几个女孩子听唱片,有德沃夏克、德彪西和柴可夫斯基——都是偷偷藏在阳台杂物下面才幸存下来。我们还一起读雪莱、莱蒙托夫、普希金,安徒生童话。反复读,我姨也不怎么解释。偶尔蹦出一句,人家(作家)怎么能這么想啊?”

肖菲菲说,那会儿自己的心情跟着音乐,像被洗干净一样。秋天女孩子们跟着灰娃这个“大小孩”去日坛公园捡树枝,春天去香山摘野花。到今天,肖菲菲走到外头看到树木花草,都会多看两眼。

那时,灰娃嫌家里的床罩不够好看,会费很大的劲缝个荷叶边,把底下遮住。简陋的书架上,她会做一层印花布的帘子,铁丝绑着,没有铁环,就拿曲别针固定。

所有的讲究其来有自。

“七七”事变后,为避战乱,灰娃曾随母亲迁到距西安一百多里的一个村庄,住了一年多。启蒙老师常带着她和小伙伴到文庙去,拿出巴掌大一小块纸和铅笔,拓下碑林石碑上的书法;祖母的衣服上绣满花鸟人物和戏文片段,或是整首的恋歌;母亲教她用草茉莉、指甲花来染指甲。“夏天,我不愿睡竹床,就给我的百草园边上铺一凉席。仰面躺在那里,数天上的星星。似乎这样,就在星星月亮中间了,人也就在歌谣里了。”

村里有姑娘出嫁的夜里,娘家把墙角、神龛,水缸上头,都摆上蜡烛。灰娃用手比划着给我们看,“这么大口的水缸上头,飘了好多个蜡烛,火苗映到水里,在水上游来游去。可你知道怎么能插到水里,怎么能平稳地让它走?就是萝卜把它切这么厚一片,用竹签插着。这长明灯(烛)就表示着虽然她嫁了,但她精神上还跟家人在一起。”

她曾见到有个头上缠着白麻布的中年人,带着儿子在一口水井边默默地打水。过不多久,村里出来个十多岁、刚嫁过来的女孩,见到这对父子,折回来,走得离他们近一点。

“你猜这姑娘说什么?她管那个男的叫叔叔。那婶婶不是刚走(去世)了嘛,女孩对着男的说——我婶儿,把难处,都留给你一个人了。”如此平实的一句,灰娃反复品着,咀嚼到今天。“这样子带着感情说出来了,把人生的艰辛都表达出来了是不是?我们城里人死了,顶多说一句,‘节哀,很公式化概念化,有什么意思呢?”

她在诗里写出嫁、哭坟,写水井、纺车,写《心上的清泉》《美丽忧倦的大地》。在《野土九章》和《祭典》里,充满了乡俗民风、人情世故、生老病死、节庆悲欢。她把这一切都叫作“生活样式”。

“我很伤心失去的那些很有人情的、深意悠远的文化气息,我们中国人怎样看待宇宙自然、人、生命鬼魂;怎样度过一年中那些特殊日子;季节更替、二十四番花信风次第吹拂大地人间,这些神秘奇妙情境,先人们如何迎来送往它,又怎样地接待并且送上那些流浪者、乞讨者、五体投地朝山进香的圣徒??每当这种种时节,人们的服饰、仪容、举止无一不是关乎人文、文化及文明,难道这些都是万恶的四旧?必得砸烂铲除而后快吗?”

这段文字是灰娃内心的声音。对于往昔种种美好的丧失,她有刻骨铭心的痛惜。

采访中又一次触及到生活样式,她忽地直起身,“我的结论就是,人类永远依着美和善往前走。”

“他们满足了我的精神需要”

审美上有着高要求的灰娃,在选择另一半时毫不迁就。“最重要的就是要讲正义,为人正派。”她很欣慰,自己的三段婚姻,都符合这个标准。

第一任武昭峰,是1946年外派去新四旅政治部文工团认识的年轻军官。因情势紧急,他们听从领导建议闪婚。婚后没几天就各自踏上征程。几年后,武昭峰在朝鲜战争中牺牲,年仅23岁。两人正经在一起的日子,不到一个月。

这一隔,便是14年。

1964年,在编译社工作的灰娃从朋友处认识了年长自己20岁的白天。白天原名魏巍,早年从一名思想偏左翼的国民党军官转投中共,改名即取“从此黑暗结束,白天来临”之意。60年代,少将白天投身军事史研究,是公认的“好读书,善思考,文武双全”的将才。

据灰娃描述,白天沉浸在思考中时绝不开门,若有看不惯的人与他搭讪,他会当场回绝——不做无谓的交际;对于邮寄东西时附上字条,白天觉得写字的纸应当另装信封,另付邮资,“不能占一丝便宜”;“文革”期间,灰娃教育孩子要端正,“不要像邻居孩子谁谁那样,抄别人家,把人打伤”,白天斥责她不该在背后议论人,有话应该当面说;家里有剩饭剩菜,灰娃好心在厨房偷偷吃了。白天气得发火:“你又不是奴才,大家剩的饭菜,大家吃!你为什么要一个人吃呢?”

在军队建设问题上,白天反对照搬苏联模式,坚持己见,坦荡孤绝到死。到后来,灰娃越来越理解了他。“他是一个典型的堂·吉诃德。那时别人说你怎么找了个国民党?我不在乎。”灰娃很肃穆地对我们说,“他满足了我精神的需要。我这辈子头一次见到真正干净、真正高尚的人。”

有一段时间,灰娃怕被开除出党,白天劝她:“不当党员,难道就不是革命者了吗?而什么又是革命呢?”一席话,让灰娃豁然开朗。

白天知道灰娃写诗,很是鼓励。“他老说,你知道你像谁?我说我不知道。他说你像雪莱。”说这话的灰娃眼睛眯了起来,如受到肯定和包容的少女。

灰娃个性当中的刚强、正直、执拗,多少有这位严厉先生的熏染。

1993年夏,北京平谷,灰娃与张仃及孙女关关( 左)翻拍/本刊记者 姜晓明

“她对我们讲话用词很在意。到什么程度?上洗手间,你别说‘上厕所,这她受不了。”灰娃与武昭峰的孙女喃喃说,语气里又敬又畏。

写诗时灵感涌来,灰娃形容如记录下心电图一样,要第一时间捕捉住。若家里人叫她喝水吃饭,她往往勃然大怒。“他们说,你要渴了饿了怎么办?嘿,我渴死,我乐意。不是有句话,有钱难买他愿意嘛……”

“因为那个状态不管喜怒哀乐,都是美,都是幸福的,我愿意永远在那个里面。打断了,就再也回不来了。”

1973年白天去世后,灰娃又独自过了十余年。

问她,怎么化解长年的孤独,她摇摇头,“当然我想白天先生,我对他是很满意的。可他不在了,我也就那么过,并没想着非得跟个什么人去。再说,哪里还找得到白天那样的人呢?”

直到与画家张仃结合。这个如老鹰般犀利的男人,不但绅士,还多了一份浪漫。

张仃生活极有规律。每天早上4点起床,用灰娃的话说,“家里谁起来都不用讲话,光听见纸哗哗响。”张仃不做其他家事,但早餐从来都是他准备:拿出面包,黄油先软上,果酱备好,再热杯牛奶、咖啡,摆好盘子。

“吃完饭张仃爷爷就开始作画,铺纸、磨墨、盖印章这些,一定都是奶奶。他只相信她。到山里、野外写生,撑伞、挡风、递水和湿毛巾,也都是奶奶。”喃喃回忆。

张仃热爱民间文化,也喜爱摩登。到七八十岁,他也会爬上凳子,把放错位置、摆错面的瓷器、物件归位。“他说,这些物都是有生命的。只要经过你的手,就要处理成最美好、最应该的样子。你羞辱了物,等于羞辱了你自己。”灰娃说,自己对丈夫并非盲目服从。“觉得他说得好,严谨,便很高兴”。

在灰娃看来,张仃待人礼貌有加,温和善良,内心又有刚烈的一面。他始终厌恶贪欲、虛荣、做作。“文革”中千篇一律的色彩,导致他反感到呕吐,故此画起了纯焦墨山水。

2009年6月,汪家明去探望过92岁寿诞的张仃,并给他们夫妇拍照。“灰娃把张仃当作依靠一样,照相时侧过去。张仃就这样(做一个双手合抱的动作)。张仃个子不高,但就像座山,很厚重。他其实和灰娃一样,后来是很孤独的,对一些事情很排斥,但是又不能表现。我那几年去看他,每次都是看到他捧着一本鲁迅。”

汪家明没想到,那是他为这对伉俪拍的最后一张合影。几个月后,张仃突发脑梗,次年辞世。灰娃抑郁症复发。

又是诗歌,慢慢地将她从悲伤和空落里捞起。在张仃去世后的七十天、百日、一年、五年,她都用诗歌写下对丈夫的思念,也抒发着两人共同的理想和心愿:

我们灵魂的敬意、灵魂的叹息

永远向着

敢大声号哭的人

勇于质疑、勇于呼救的人

突破意念重围自救的人

以沉思的最亮音释梦解梦的人

怒指俘获灵魂为业者,无奈而

纺织微词妙语予以笑刺的慧心者

持守仪态文雅、情致卓越的人

——《童话 大鸟窝》片段,2014年张仃逝世五周年之际

2020年10月,灰娃又经历了一个落叶纷飞的秋天。图/本刊记者 姜晓明

拷问

客厅里,一个光亮如新的单人大藤椅敦实地立着——那是张仃在世时的专座。灰娃时常觉得,她的“曼兄”(灰娃对张仃的爱称)还在上头坐着。偶尔,她会下意识地说一句,“桌子上有什么不见了,是爷爷拿去了吧?”

前些年,为整理张仃文集,她每每工作到深夜。这作息习惯后来也没再纠过来。如今,她依然夜里阅读,偶然想写什么便写上一笔。到日头起来,瞌睡了便闭眼休息,昼和夜对她来说无分别。

从两行的《无题》至今,半个世纪将逝,真正留存、发表的灰娃诗歌不超过百首。她也从未被“诗人”这个身份定住。

1997年第一本诗集《山鬼故家》问世,诗界一片惊异。老诗人牛汉激赏它的自由与勇锐,称之为“野诗”,引为同道;翻译家屠岸认为它是“灵魂冒险、灵魂遨游的记录”;评论家谢冕则直言,诗歌界对灰娃的到来毫无准备,“那时我们正沉浸在新诗潮变革的兴奋与狂热中,我们的诗歌思维中装满了意象、象征、变形、建构、现代主义等等热门话题,对灰娃非常陌生。读灰娃的诗也如读她这个人,简直就是一个历险的过程。”

此后灰娃又出版过两本诗集,很快也便没了声息。

《不要玫瑰》这本新诗集里刊出的最后十余首,皆作于2015年之后。诗人杨键感觉,从早年措词较为英雄主义,节奏如同急行军一般;晚年的诚恳,让灰娃离诗越来越近。“早期和中期,现实是灰娃的主人,她只能跟着变化;到晚期则随心所欲——这是判断一个诗人是否优秀的标准。”

许多评论者热衷于探讨灰娃诗歌的节奏、韵律与文字特点,杨键更喜欢晚年灰娃诗歌的声音,认为那是“天真,高贵,自然的生命声音”。

早些年便读过灰娃诗歌的王寅,惊叹于她的独特性。偶然的机会,他从灰娃孙女婿、艺术家冷冰川那里获悉,老人身体康健,远行应无大碍。他花费一年筹划,终于将灰娃请到了“诗歌来到美术馆”活动现场。他觉得好的诗人应该被更多人知道,但形成社会现象并非他的初衷。

“灰娃的诗歌、她的表达,一点也不落伍,还很当代。而在当代诗人里,她没有学过谁,也和任何文学潮流和诗歌流派无关。她是一个神奇的存在,也是一个被严重忽视的诗人。”说到这儿,王寅克制的声音里浮起一丝情绪。“诗人在这个时代能‘出来,多半还是因为社会效应和社会属性。像海子、余秀华,大家关注的是他们的经历、话题性。灰娃身上有很多值得发掘的东西,不是做一两个活动,出了诗集,便能挖掘够的。对文本的读解更重要。”

晚年灰娃的诗句里时常浮现出“神”的存在,拷问也依然继续。

神性之光照临宇宙,人应当自问

人性灾难的轮轴,谁还在加紧转动?

人怎样面对神?怎样回答自己?

——灰娃《浇祭》片段,2019年

灰娃说,她心中的神,便是宇宙,是一切最本真的所在。“我只对美和人性智慧臣服。”但这些又不是那么虚妄缥缈。她关心当下,会给朋友发送有关国际时事的微信链接;既读洛爾迦、阿多尼斯和顾随,也会买《格雷厄姆·格林文集》和《斯通纳》,读书笔记密密麻麻,蛛网曲谱似的修改笔迹,一如当年。读到一些哲学篇章,有搞不明白的学术概念,她会直接问喃喃在大学当教授的丈夫,那份好学和执着让后者非常吃惊。

喃喃眼中的奶奶,或许是个晚熟的女子,但不笨,且永远觉得自我教育得还不够。“有人对世俗权势天生敏感。而她一直觉得,喜欢挣钱很不好。奶奶认为高尚的人得是读书人。这点其实有片面的地方,对后辈的影响很大。但在写诗上,她从来不会觉得:为什么大家没有认识到我?她只是为自己而写。”

灰娃说,曾经的幸运和幸福奠定了她的心性,现在她不光知道了自己不要什么,还知道了要什么。

她给我们唱起年轻时萦绕耳边的《热血》,“我们为着博爱、平等、自由,愿付任何的代价。甚至我们的头颅,我们的热血,第伯尔河似的奔流……这些歌,在延安半夜的山头都能听到。每个人都会唱。”

“我要什么?要的就是社会整体的文化,不再下行,而要往上走。文化不是简单地写在书上。我还老是想到整个人类。但一般的人我不愿意跟他们说,为什么?我说出来,别人的第一个表情就是对我最大的羞辱……我很难过。不能以任何借口来降低文化的水平。对不对?”

她柔和而又坚定的声音原本保持着从容的节奏,此时突然沉默,嘴唇颤抖着,哽咽到不能自已,双手紧紧攥成了拳头。

(参考资料:灰娃作品集《山鬼故家》、《不要玫瑰》,灰娃回忆录《我额头青枝绿叶》,李兆忠《灰娃:寻觅消失的贵族风流》,实习记者方沁对本文亦有贡献)