门诊高血压患者现状调查及用药评估

杨柏新,杨 敏,陈竟男,尹 霞

高血压是可防可控的心血管疾病危险因素之一,已成为全球重要的公共卫生问题[1]。我国高血压患者的知晓率、治疗率及控制率均有待提高,尤其是控制率不足10%,远低于美国[2,3]。根据2010年全球疾病负担研究,中国每年由于血压升高而导致的过早死亡人数高达200万,每年直接医疗费用达366亿元人民币。本研究通过对我院心血管内科门诊高血压患者的现状及并存的危险因素做一评估,为更好地做好高血压患者的管理,最大限度地减少由此所致的心脑血管疾病提供参考。

1 临床资料

1.1 一般资料 采用自制问卷调查表对2018-07至2019-07我院心血管内科门诊患者进行问卷调查,由经过培训的专职人员测量血压,并收集患者血糖、血脂结果,自制问卷调查表包括姓名、性别、年龄、既往有无高血压、高血脂、糖尿病病史,吸烟、饮酒史、早发心脑血管疾病家族史、是否服用降压药物、服用何种降压药物、是否联合用药、是否进行家庭血压监测、监测频次、血压是否达标(140/90 mmHg)、身高、体重、体重指数、腰围等。患者就诊时,由专职医生和护士协助进行问卷调查,每位患者共测量3次血压,取其平均值作为诊室血压。

1.2 相关定义及诊断标准 (1)高血压诊断标准:按照《中国高血压防治指南2010》标准[3]:收缩压≥140 mmHg和(或)舒张压≥90 mmHg,或曾被社区级或以上医院诊断过高血压。(2)高血压患病知晓定义为调查对象知道以前被卫生专业人员诊断为高血压;高血压治疗定义为调查对象目前正在服用降压药(包括规则治疗及间断治疗);高血压控制定义为通过治疗血压降到收缩压<140 mmHg且舒张压<90 mmHg。

1.3 结果

1.3.1 高血压患病率、知晓率、治疗率及控制率 共调查了3160例心血管内科门诊患者,其中高血压2032例,占就诊患者的64.05%,治疗率82.11%,控制率38.45%,17.89%的患者被首次诊断为高血压。

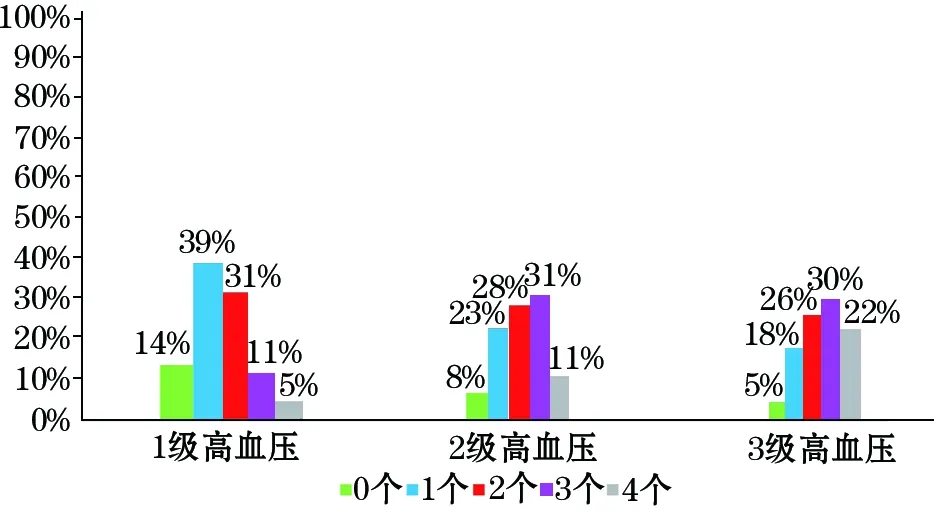

1.3.2 高血压合并心血管危险因素 分别按血压正常、未治疗的高血压、高血压治疗未达标及高血压治疗达标情况进行分组,统计各组合并心血管危险因素的个数所占的百分比,结果发现,高血压组总体合并1个以上心血管危险因素的比率显著高于血压正常组(P<0.05,表1),合并危险因素的个数与血压水平正相关(图1)。

表1 各组合并心血管危险因素数量百分比 (%)

1.3.3 用药情况 门诊高血压患者应用降压药物情况,单药治疗比率占51.58%,二种降压药物联合治疗占23.38%,三种降压药物联合治疗占3.15%,选择其他降压药物占6.39%。所应用降压药物当中,单药治疗主要以钙通道阻滞药为主,占42.47%,其次为血管紧张素受体拮抗药和血管紧张素转换酶抑制药,分别占到20.67%和12.96%,而β受体阻滞药只占到9.19%,利尿药的应用不足0.96%。对于联合用药,最多应用的药物组合为钙通道阻滞药和血管紧张素转换酶抑制药,占12%,其次为钙通道阻滞药和血管紧张素受体拮抗剂的配伍应用,占10.68%。在单片复方制剂方面,应用最多的应属血管紧张素受体拮抗药和利尿药的单片复方制剂,但应用比率仅占患者的0.18%,而选择其他复方制剂及中药制剂的患者占6.3%。

图1 高血压分级与合并心血管危险因素相关性

2 讨 论

心血管内科门诊高血压患者,有别于普通的门诊、住院患者和自然人群中高血压患者,本文中高血压患者占全部心内科门诊就诊患者的64.05%,能应用降压药物治疗的患者占82.11%,而通过规律应用降压药物能使血压达标的患者占38.45%。从我们的调查结果看,心血管内科门诊高血压的患病率、知晓率、治疗率及控制率均高于普通人群及普通门诊的情况[4]。分析原因主要与随着对高血压与心血管疾病相关性研究和认识的深入,以及高血压相关指南的推广,使心血管内科医生能够更注重高血压的健康教育以及规范化治疗、随诊。同时也与高血压患者自身对高血压与心血管疾病相关性认识程度的提高有关,因此,心内科就诊的高血压患者知晓率、治疗率、控制率远高于总体人群,但对高血压患者的管理还需进一步加强。

对于高血压合并其他心血管危险因素而言,我们也观察到与血压正常组相比,高血压组合并的心血管危险因素的个数明显增加,且与血压水平密切相关,这与黄文蔚等[5]报道的结果相一致。说明高血压易与多种其他心血管危险因素并存,进一步增加心脑血管疾病风险[6]。

我们也观察到,虽然心内科就诊的门诊患者中高血压的患病率高,相应的知晓率、治疗率也远高于普通人群,但治疗达标情况远不尽人意,血压控制率仅为38.45%。我们也对高血压患者使用的降压药物情况进行了相应的调查,结果发现选择单药治疗患者比率占51.58%,二种降压药物联合治疗患者占23.38%,三种降压药物联合治疗患者占3.15%,选择其它降压药物占6.39%。分析患者血压达标率不高的原因主要与患者降压药物的选择、剂量及相应的配伍不合理有关,应建议患者在医生指导下,根据同时合并的靶器官损害以及心脑血管疾病易患因素的不同做到合理选择降压治疗方案,合理、规律治疗,从而提高高血压患者控制率[7,8],减少不良事件发生,达到更好的治疗目标。