粮食流通中的社会成本比较

邵凯超 赵璐璐

[摘要]鉴于粮食流通中的社会成本决定了粮食流通体制的经济效益,本文首先回顾了1949年以来我国粮食流通体制的演变,并把我国粮食流通体制分为三种模式,然后对三种粮食流通体制的社会成本进行分析。通过政策制定者运行机制的成本、垄断产生的外部性、国有粮食企业低效率运行和信息不完全产生的交易费用四个方面的分析得出,虽然随着我国粮食流通体制市场化改革的深化,社会成本逐渐降低,但是对政策的依赖以及垄断产生的负外部性等因素使社会成本依旧较高。基于这一现状,本文通过对粮食流通中成本的比较,提出了要处理好市场与政府的关系、建立现代化的管理制度、改善粮食流通市场竞争环境等建议。

[关键词]粮食流通;社会成本;行政依赖

中图分类号:F326.1 文献标识码:A DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.202009

粮食流通体制的社会成本决定了其经济效益。中华人民共和国成立以来,我国粮食流通体制几经变迁,制度变迁的目标是降低粮食流通中的社会成本,提高粮食市场的竞争效益。从纵向历史的角度分析我国粮食流通体制的变迁可以发现,传统的粮食流通体制具有高度的计划性和垄断性[1],这两大特征使粮食流通体制产生了巨大的外部性,而这种外部性的增加导致粮食流通体制的社会成本较高。为降低粮食流通体制的社会成本,改革开放以来,由政府主导的粮食流通体制向由市场主导的粮食流通体制变迁,虽然经历了双轨制、市场化改革及全面市场化三个阶段的变迁,但是我国粮食流通体制依旧摆脱不了对传统粮食流通体制的路径依赖[2]。本文通过比较我国粮食流通体制的社会成本,分析了我国粮食流通体制变迁的逻辑和目标,为粮食流通体制的改革提供参考。

1 我国粮食流通体制的变迁

刘甲朋[3]认为粮食储备制度可以分为三类:国家垄断型、国家主导型和市场主导型。借助这一思想,本文把粮食流通体制也分为三类:国家垄断型粮食流通体制、国家主导型粮食流通体制和市场主导型粮食流通体制,以便比较不同流通体制产生的社会成本。纵观我国粮食流通体制的变迁可知,计划经济时期(1953—1984年)我国粮食流通体制属于国家垄断型粮食流通体制,转型经济时期(1985—2003年)我国粮食流通体制属于国家主导型粮食流通体制,2004年以后我国逐渐从国家主导型粮食流通体制向市场主导型粮食流通体制转型。按照这个时间顺序,本文首先对我国不同时期粮食流通体制的演变进行分析。

1.1 计划经济时期我国粮食流通体制(1953—1984年)

1953年10月中共中央发出了《关于实行糧食的计划收购与计划供应的决议》,11月政务院发布了《政务院关于实行粮食的计划收购和计划供应的命令》,这标志着粮食统购统销制度的形成,在这一背景下,传统的国家垄断型粮食流通体制逐渐形成。传统的粮食流通体制具有高度的计划性和垄断性,这两大特征是由当时的经济背景和基本国情所决定的。中华人民共和国成立初期我国粮食供给严重不足,粮食有效供给不足与需求刚性的矛盾严重阻碍了国家经济的发展。为保证经济发展,1953年政府对粮食流通产业实施计划收购和计划供应,以期利用计划与垄断的手段保证粮食的有效供给。

高度的计划性主要表现在政府对粮食征收和分配标准上。1955年8月,国务院发布了《农村粮食统购统销暂行办法》;同年9月粮食部发布了《市镇粮食定量供应凭证印制使用暂行办法》,规定了“定产、定购、定销”的标准。极具计划经济体制特征的“三定”政策规定了对农村的余粮户在留足农户的口粮、种子、饲料和缴纳农业税后,统购余粮的80%~90%,即统购;对城市用粮人员按照户籍人口进行核算并发行粮票,用粮票换购的形式代替货币购买,即统销[4]。统购统销制度的建立决定了粮食流通体制的高度计划性;高度的垄断主要表现在粮食流通主体和粮源控制方面。1950年3月1日中国粮食公司正式成立,其下设的分支公司主要负责粮食的调运和收购等具体工作。随后财政部和贸易部联合发布了《关于地方财政余粮、地方事业粮统一由国营粮食公司收购暂行办法》。强调了国营粮食企业对粮食收购与中央粮库的统一调度。国营粮食企业对粮食流通行业的全部垄断决定了粮食流通体制具有高度的垄断性。

1.2 转轨经济时期我国粮食流通体制(1985—2003年)

1985年政府废除了粮食统购统销制度,转而对粮食流通实施“双轨制”,即对合同订购部分按照合同价格实施订购,合同以外部分按照市场价格实施议价订购。“双轨制”是对我国粮食流通体制的一次重要的探索,也是我国粮食流通体制从国家垄断向国家主导的始端,虽然这一时期我国粮食流通体制改革出现了反复与停滞[5],但是整体来看,这一时期我国粮食流通体制改革为建立市场主导的粮食流通体制打好了基础。

1990年,建立国家专项储备制度,由国家集中有效管理,以丰补歉,调剂余缺[6]。这既是政府实施宏观调控的重要手段,又是建立政府主导的粮食流通制度的基础。1993—1997年政府放开粮食经营实施“两条线”运营,即政策性粮食和经营性粮食分开经营。1997—2003年对国有粮食企业进行改革,实施“四分开”(政企分开、中央与地方分开、储备与经营分开、新老账分开)、“一完善”(完善粮食价格机制)政策,推进“三项政策,一项改革”(国有粮食企业要敞开收购、顺价销售、封闭运行和深化国有粮食企业改革)。整体分析这一阶段的我国粮食流通体制改革,可以得出以下几点:一是建立粮食流通主体多元化结构,通过开放粮食经营市场,使粮食流通市场竞争主体不再局限于国有粮食企业,有更多的民营粮食企业参与竞争;二是持续对国有粮食企业进行改革,使原有国有粮食企业垄断的局面得到改善;三是建立国家专项储备制度,政府开始借助宏观调控政策代替原有的行政垄断[7],降低了粮食流通体制产生的行政成本和垄断造成的外部性成本。

1.3 全面市场化时期我国粮食流通体制(2004年至今)

2004年《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》(国发〔2004〕17号)明确指出要全面放开粮食收购市场,积极稳妥推进粮食流通体制改革,由此粮食流通市场彻底进入市场经济时代。全面开放主要表现在以下两点:一是价格机制逐步完善,2006年对小麦和稻谷主产区实施最低价收购政策,2008对玉米和大豆实施临时收储政策,2014年对大豆实施目标价格收购政策,2016年对玉米实施价补分离政策。玉米和大豆市场价格形成与补贴形式的探索为全面开放粮食流通市場,建立市场价格机制奠定了基础。二是多元化市场主体的建立,2004年以来我国粮食流通市场竞争主体更加多元,民营粮食企业逐渐壮大,外资与合资粮食企业快速扩张,国有粮食企业深入改革,使粮食流通市场主体之间竞争更加激烈。虽然我国粮食流通体制依旧处于国家主导型向市场主导型转变的过程中,但是不难看出,我国粮食流通体制经过70年的实践与改革,由制度产生的负外部性在逐渐减小,由负外部性产生的社会成本也在逐渐降低,但粮食流通体制依旧在改革的路上。

综合我国粮食流通制度改革可以看出,我国粮食流通还没有摆脱对政府的行政依赖,尤其是收储方面,国有粮食收储企业在收储领域始终处于垄断地位,并依旧按照政府计划执行政府意志;垄断市场的局面依旧没有被完全打破,国有粮食企业依然在粮食流通领域主导着市场的动态;市场价格形成机制依旧在探索发展中。因此,我国粮食流通体制改革还有很长的路要走。

2 粮食流通体制的社会成本比较

研究粮食流通体制的社会成本首先需要了解其产生的原因。理论上,社会成本来自经济行为主体的外部性,而外部性产生的根源既可能是市场机制本身的不完善,也可能是政策制定者自身行为的副作用[8]。在我国,粮食流通体制的社会成本主要体现在四个方面:一是政策制定者运行机制的成本,二是垄断产生的外部性,三是国有粮食企业低效率运行,四是信息不完全产生的交易费用。

2.1 政策制定者运行机制的成本

我国粮食流通体制改革是由政府主导的强制性变迁和渐进性变迁的结合,政府作为粮食流通体制的制定者,承载了粮食流通体制权力的运行,而权力的运行是需要成本的。结合我国三种粮食流通体制可以发现,三种机制有不同的运行成本。计划经济时期国家垄断型粮食流通体制背景下,粮食流通体制运行的社会成本包括四个部分:一是庞大的权力部门运行成本,二是权力部门需要承担的分配和流通的成本,三是权力部门的非生产性寻租成本,四是权力运行所需要的时间成本。转轨经济及市场经济探索阶段背景下,国家主导型粮食流通体制的社会成本包括三个部分:一是权力运行成本,二是垄断所带来的社会福利损失,三是垄断所产生的非生产性寻租成本。全面市场化背景下,市场主导型粮食流通体制的社会成本包括两部分:一是相对较少的权力运行成本;二是由市场竞争带来的摩擦性损失。

结合以上的分析可以得出:一是由国家垄断的粮食体制向以市场为导向的粮食流通体制转变的过程中,承载的权力运行成本在逐渐降低。流通市场垄断程度越高,体制所承载的权力成本越高;流通市场化程度越高,体制所承载的权力成本越低。二是垄断带来的寻租行为和社会福利损失一直是导致我国粮食流通体制社会成本较高的一个重要原因[9]。三是流通市场对行政权力的依赖,衍生了由权力产生的外部性,这种外部性表现为国有粮食企业常常依附于权力部门,通过政策补贴等形式获取超额利润,这种行为增加了粮食流通体制的社会成本。

2.2 垄断产生的外部性

由于粮食特殊的重要性,新中国成立以来,政府就对粮食流通进行了严格的限制。计划经济时期,我国粮食收储、购销和分配由国有粮食企业完全垄断;转轨经济及市场化探索阶段,政府放松了对粮食流通市场的管制,但是国有粮食企业在流通市场上依旧具有主导地位;全面市场化阶段,国有粮食企业的垄断地位依旧没有被撼动,在一些领域,国有粮食企业依旧具备绝对的垄断地位,比如在粮食收储领域。垄断所产生的外部性和社会福利损失导致粮食流通体制的社会成本增加。

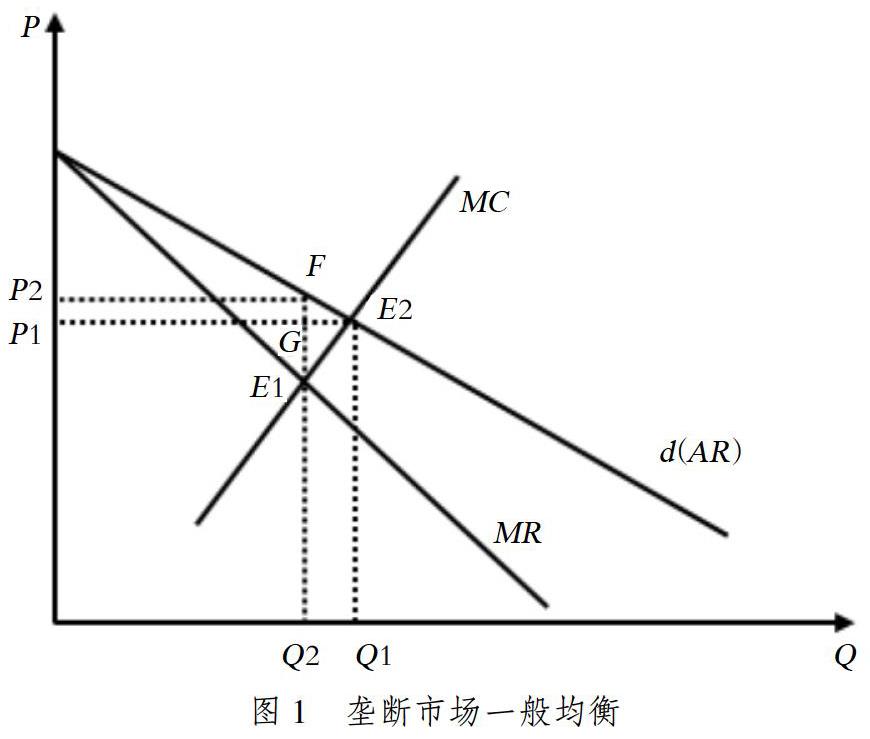

假定粮食垄断厂商在既定的条件下为实现利润最大化需要对Q和P进行调整(见图1)。已知MC为边际成本,MR为边际效益,d=AR为需求曲线和平均效益,MC分别交MR、d(AR)于点E1和E2。假定粮食流通市场为完全竞争市场,此刻粮食厂商利润最大化条件为MC=AR=d,粮食厂商利润为0。当粮食市场为垄断市场时,粮食垄断厂商利润最大化的条件是MC=MR,则有粮食垄断厂商分别调整Q与P到Q2与P2,P2交d于点F,Q2交P1E2于点G,交MR和AR于点E1,则有垄断厂商的平均收益为FQ2,平均成本为GQ2,平均利润大于平均成本,垄断厂商获得超额利润,单位产品获得平均利润为FG,总利润为P1P2FE2。在不完全竞争市场下,垄断厂商获得的超额利润越高,需求方产生的社会福利损失则越高;而社会福利损失越高,垄断带来的社会成本则越高。

2.3 国有粮食企业低效率运行

国有粮食企业低效率运行与权力的保护主义有重要的联系。国有粮食企业具有双重的目标性,一是作为企业,国有粮食企业是以营利为目标的;二是作为国家控股企业,国有粮食企业需要承担权力部门的行政意志[10]。国有粮食企业的双重目标性决定了企业本身受权力部门的保护,当这种保护使企业不再为营利担忧时,企业的低效运行则逐渐形成。纵观我国粮食流通体制变革的三个阶段,在计划经济时期,国有粮食企业完全执行了政府意志,不需要考虑盈利水平,这使国有粮食企业在计划经济运行的20余年里形成了对权力部门的依赖、对财政补助的依赖;在转轨经济及市场化探索阶段,国有粮食虽然通过改革,提高了市场竞争力和盈利能力,但是对行政的依赖已经形成惯性,导致国有粮食企业在1985—1997年这一阶段形成较大的亏损;在全面市场化阶段,国有粮食企业通过改革提高了企业的竞争力和盈利能力,但是粮食作为经济发展的物质保证,使国有粮食企业必须承担一定的行政意志,再加上长久以来国有粮食企业对政府的依赖,导致国有粮食企业低效率运行。低效率运行增加了企业运行的成本,使粮食流通体制的社会成本增加。

2.4 信息不完全产生的交易费用

信息的不完全、不对称是造成粮食流通体制社会成本增加的另一个重要因素。粮食流通信息不完全、不对称主要表现在三个方面:一是粮食供给与粮食需求之间的信息不完全、不对称。当前我国还未能形成完善的粮食市场价格机制,导致托市收购价格无法传达粮食供给方的真实情况,也无法传达粮食需求方的真实情况。二是流通环节的信息不完全、不对称。这源于我国粮食主产区和主销区空间和时间上的差距,运输成本、运输量、储备成本和储备量等信息的缺失导致粮食流通市场的信息无法真实反馈给市场主体。三是撮合交易产生的交易费用,增加了粮食流通的社会成本。

3 结论及建议

中华人民共和国成立以来,我国粮食流通体制经历了70年的演变,粮食流通中的社会成本逐渐降低,但是以市场为导向的粮食流通体制还未真正建立起来,权力运行成本、垄断产生的外部性、国有粮食企业低效率运行及信息不完全產生的交易费用依旧使粮食流通中的社会成本较高。基于以上分析,本文提出如下建议:

(1)建设市场主导型粮食流通体制必须处理好政府与市场的关系。一是完善价格机制,当前托市价格收购使价格信息无法正确、及时地传达市场供需信息,需要建立粮食市场价格机制,使粮食价格能够传递好生产与需求的信息;二是完善粮食财政补贴政策,通过财政政策对粮食进行宏观调控,弥补粮食生产的弱质性;三是制定竞争规则,营造良好的竞争环境,保证粮食流通市场竞争公平、公正、公开。

(2)垄断是影响我国粮食流通体制改革另一个重要的因素,垄断受益群体制约了粮食流通市场化改革的步伐,使粮食流通体制具有路径依赖的特征。解决垄断问题必须规范市场竞争机制,一是从储备主体上对政策性储备与市场性储备进行分割,使市场性储备参与到竞争活动中,使政策性储备更好地执行公共目标;二是构建多元的市场竞争主体,支持非国有粮食企业主体进入市场;三是对国有粮食企业进行股权改革,明细股权,引进战略投资者,借混合所有制改革的东风,建立具有现代管理制度的国有粮食企业。

(3)建立多渠道的信息流通平台,使粮食流通市场主体能够及时、准确地获得信息。一是利用互联网建立全国粮食流通信息平台,并及时发布信息,使全国乃至全球粮食市场信息能够第一时间传播出去;二是建立粮食市场交易平台,通过吸引大量的买方与卖方,撮合粮食市场交易。

参考文献

[1]曹宝明,刘婷,虞松波.中国粮食流通体制改革:目标、路径与重启[J].农业经济问题,2018(12):33-38.

[2]曹瑄玮,席酉民,陈雪莲.路径依赖研究综述[J].经济社会体制比较,2008(3):185-191.

[3]刘甲朋.中国古代粮食储备调节制度思想演进[M].北京:中国经济出版社,2010

[4]贾晋.中国粮食储备体系:历史演进、制度困境与政策优化[J].广西社会科学,2012(9):97-102.

[5]曹宝明.中国粮食流通市场化改革进程分析[J].江苏社会科学,2001(4):23-30.

[6]白美清.中国粮食储备改革与创新[M].北京:经济科学出版社,2015.

[7]欧洲运输部长联合会、经济合作与发展组织.交通社会成本的内部化[M].北京:中国环境科学出版社,1996.

[8]李国祥.深化我国粮食政策性收储制度改革的思考[J].中州学刊,2017(7):31-37.

[9]李光泗,郑毓盛.粮食价格调控、制度成本与社会福利变化:基于两种价格政策的分析[J].农业经济问题,2014,35(8):6-15+110.

[10]杨骞.我国烟草产业行政垄断的社会成本估算[J].当代财经,2010(4):87-93.