从交互主观性看道歉语的主观化程度

曹沸 滕宇

摘 要:根据语言交际理论,对现代汉语中道歉语的主观性程度和交互主观化进行了考察,分析了道歉语语义的变化发展轨迹,将道歉语言分为真性道歉、假性道歉和礼貌性道歉。道歉者所使用道歉语的主观性程度应与其冒犯的程度相匹配,由此道歉者和被道歉者双方才能产生良性的交互认知。从主观性的角度对现代汉语中的道歉语进行分析,有助于丰富现代汉语中道歉言语行为的研究,使汉语母语者更好地理解道歉言语行为,同时也为留学生习得并正确应用汉语中的道歉语提供一定的借鉴和帮助。

关键词:道歉语;主观性程度;交互主观化

一、道歉言语行为和道歉语

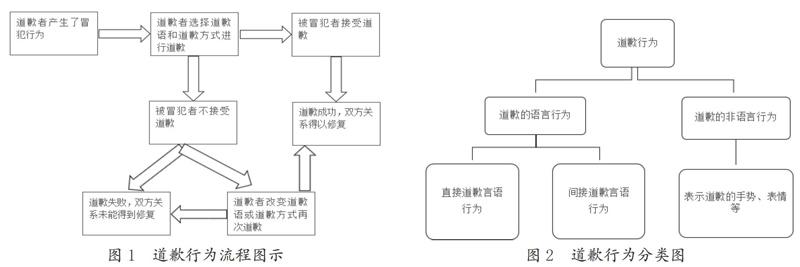

Holmes将道歉解释为:当A冒犯了B,双方关系产生了破裂,A可以通过道歉来修复与B的交际关系,由此既维护了B的面子,也弥补了A因为冒犯而产生的不良结果[1]。道歉行为流程具体如图1所示:

道歉行为就是为了达到道歉的目的而做出的行为,它可以是语言上的,也可以是非语言上的,如体势语,包括手势、眼神、表情或是一系列的行为。道歉语言行为也可以与非语言行为结合使用。道歉行为内部的关系如图2所示:

道歉语是道歉语言行为的核心内容。所谓“道歉语”,就是冒犯者用来向被冒犯者表达歉意的词语和句子。关英明指出,道歉言语行为可分为直接道歉言语行为和间接道歉言语行为(也可以称为“显性道歉”和“隐形道歉”)[2](P116)。直接道歉言语行为(显性道歉)是冒犯者使用专门的道歉词语,坦诚直接地向被冒犯者进行道歉,希望能够得到对方的谅解。如:在拥挤的地铁里,A踩到了B的脚,于是A赶忙对B说:“对不起。”间接道歉言语行为(隐性道歉)是冒犯者不使用直接的道歉词,而采用间接道歉的话语,委婉地表达歉意。如:丈夫不小心踩了妻子的脚,一般是不会直接说“对不起”或“抱歉”,而是说:“亲爱的,弄疼你了吗?”虽然没有直接道歉的词和句子,但是很好地完成了道歉的功能。由此可以看出,同样的冒犯行为,冒犯者向被冒犯者道歉所选择的方式并不相同,但是都达到了道歉的目的,修复了双方的关系,这就涉及到了道歉语言主观性的问题。

二、道歉语言的主观性程度

邵敬敏认为,语言如实地反映万事万物的客观存在,就表现为客观性;不过,人是有思想的,当主体用语言表达自己对于外界的看法时,会添加自己某些主观的看法,这就表现为主观性[3](P2)。语言的客观性和主观性是并存的,任何句子都是主观性和客观性相结合的产物,只不过是两种属性孰强孰弱的问题,单纯客观性或者单纯主观性的句子事实上是不存在的。我们使用道歉语言,很多情况下道歉者并非是对被道歉者造成很大程度的冒犯,而是道歉者的一种礼貌言语行为。

(一)现代汉语道歉语考察

李军指出,汉语道歉言语行为由道歉必有手段和道歉辅助手段组成,必有手段构成道歉言语行为必须具有的部分,也是能够单独明确表达出发话人道歉用意的话语手段,专门道歉词语作为道歉必有手段的一种,能够直接而明确地表达道歉用意[4](P11)。我们将能够直接在句子中表达道歉意义的这种专门道歉词语称为道歉核心词语,如:“对不起”“对不住”“不好意思”“抱歉”等,不同的道歉核心词语在使用过程中有着不同的主观性程度。交际礼貌原则中的“一致准则”指出,交际双方站在一致的立场上,有利于促进双方交际的顺利进行。在进行道歉时,道歉者站在对方的立场上,让对方感同身受,使交际双方保持利益一致性,从而有利于道歉行为的成功。

于素霞对现代汉语中的几类专门道歉词语进行总结后,认为“对不起”属于最为通用的道歉词语,在现代汉语的道歉语境中使用频率最高。“对不起”能够表达道歉者愧疚的情感,表达道歉人的歉意,“惭愧”“抱歉”“不好意思”等词语与之较为类似[5]。“对不起”也是一种通过赔罪的方式来抵消道歉者冒犯的道歉词语,在冒犯行为比较严重的场合同样可以使用,与“请多担待” “请原谅”等词语表达的含义接近。下面,我们就对“对不起”这个道歉核心词的主观性程度进行分析。

(二)道歉核心词“对不起”的主观性程度分析

《現代汉语八百词》将“对不起”解释为:“习用语,对人有愧,常用作抱歉的套语,也说‘对不住。” [6](P182)其举例为:

(1)对不起,踩你脚了。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

(2)是我错了,对不起。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

《现代汉语八百词》将“对不起”和“对不住”归为等义词,这两个词在大部分情况下是可以互换的,如将例(1)、例(2)中的“对不起”换为“对不住”,其语义并未发生改变。不过,在有些情况下,这两个词会表现出不同的主观性程度。例如:

(3)张学友说,“非常抱歉因为我一个人的原因,无法让这个剧继续下去,在这里谢谢所有今天到场的朋友,待会儿主办单位会有一些善后的安排,在这里对不起!对不起!谢谢大家!”(鲁豫有约,2013-06-27)

(4)在出征动员大会上,郭支队长和陈政委动情地对大家说:“同志们即将征战的地方,不仅是内蒙古出海出境、走向世界的交通大动脉,还是我们部队曾经战斗过的地方。如果我们干不出第一流的工程,我们将对不起内蒙古各族人民,也对不起我们部队的光荣历史,对不起长眠在这一带的革命先烈。”(新华网,2001-07-23)

如果将例(3)和例(4)中的“对不起”换为“对不住”,虽然句子在语义的平面上没有发生变化,却降低了道歉的程度。我们可以明显感觉到,换为“对不住”以后,会使句子的“口语化”和“江湖气”更多一些。如果是普通的日常冒犯行为(如踩到了对方的脚),那么使用道歉词“对不起”或“对不住”都可以很好地表达道歉功能;如果是比较正式的场合,“对不住”作为道歉核心词所表达的主观性程度就会弱于“对不起”。因此,在较为正式的场合进行道歉,选用“对不起”更为得体。

在现代汉语中,“对不起”可以通过其主观性程度的不同,表达出不同的语用功能,从而满足人们复杂的语言需求。郝晓梅曾列举了“对不起”的14种语用功能[7](P136),通过进一步分析,可以看出,相比于“对不住”,“对不起”具有更丰富的语义表达和语用功能。例如:

(5)第二种方式,老板说:“对不起,我不听小报告。”这会伤害员工。(袁岳《名家对话职场7方面》)

(6)但老板就是老板,他放心地让你去做,但你做不好,对不起,卷铺盖走人。(《1994年报刊精选》)

(7)我上前几步说道:“同志,对不起,这里不能久留。”那人抬了一下头,眼睛半睁半闭,没吱声,也没动地方。(《作家文摘》,1994年第6期)

(8)任豫苏走上前,对他说:“对不起,请你赶紧离开飞机,一切下去以后再说。”(《1994年报刊精选》)

例(5)中的“对不起”表示拒绝功能;例(6)中的“对不起”表示警告功能;例(7)中的“对不起”表示提醒功能;例(8)中的“对不起”表示命令功能。

从时间上看,表示道歉义的 “对不起”在清代的小说中开始频繁出现。例如:

(9)狄贤弟心里未尝不以这两件菜不好,又实在太菲,且明知你们并不曾费事,偏要说你们费事,他自过意不去,对不起你们两人,也算是心口不相应。(清代唐芸洲《七剑十三侠》第一百三十七回)

(10)仲涛道:“那章直蜚是在高丽办事大臣吴长卿那里当幕友的。后来长卿死了,不但身后萧条,还有一笔大亏空,这报销就是直蜚替他办的。还有人议论办这报销,直蜚很对不起长卿呢。”(清代曾朴《孽海花》第十三回)

根据CCL语料的统计,这一时期的“对不起”后面多带宾语,表示辜负的意思,愧疚和道歉的意味很强,具有相当的主观性程度。根据Goldberg对于构式的定义,构式最主要的特点为:它不是简单的词义相加,而是整体大于部分之和,构式义和构式里的词相加的意义是不同的[8](P24)。施春宏认为,形式和意义的匹配度越高,构式化程度越低;形式和意义的匹配度越低,构式化程度越高[9](P126)。可以看出,这时的“对不起”的结构比较凝固,构式化程度也较高,但是还没有被当作道歉核心词语来使用。

当“对不起”作为最常见的道歉套语出现时,其结构更为凝固,语义也更为虚化。例如:

(11)对不起,您拨打的用户已关机,请稍后再拨。(中国移动提示音)

(12)“对不起,我不看货单,只看牌照,假的不能通过。”八连干部很有礼貌地回答。(《人民日报》,1995-02-16)

(13)他把大餐刀放下,向前弯着身子,双手放在餐桌的边沿上,对着大家说:“要换红葡萄酒啦。我得去拿红葡萄酒去,对不起。”(《作家文摘》,1997年第7期)

(14)对方的态度很坦率,说非常感谢你们带来这么多珍贵的资料,可是,对不起,我们没有这样多的人力来逐页阅读并翻译这些文字,所以这些纸张对我们来说只是一堆垃圾,我们只能送给碎纸机去处理。(《1994年报刊精选》)

从上述例句可以看出,“对不起”的位置既可以出现在句子的开头,也可以出现在句子的中间或结尾。不过,在现代汉语的日常会话中,“对不起”用在句首的频率是最高的。由于在句首位置的广泛使用,其语义发生了泛化,人们使用“对不起”时的主观性程度也相对降低。这种道歉更多的是出于礼貌而进行的,将“礼貌原则”作为发话者和受话者解决问题的策略,是为了在其他条件相同的情况下,尽量把不礼貌的表达方式降到最低限度,在保证交际效率的同时维持交际的得体性。

为了增强道歉词“对不起”的主观性,往往会在它前面加上程度副词“真”“实在”。例如:

(15)啊,这事我们该管。真对不起,这么热的天没有水,你们受苦了,我们马上想办法……(《1994年报刊精选》)

(16)老板,实在对不起,我们挖了您的青梨。现折合成50块大洋留给您,请收下。(《1994年报刊精选》)

“真/实在+对不起”要比“对不起”的主观性程度强一些,道歉的态度也更为诚恳,更容易让被冒犯者接受。如果想要進一步加强道歉的程度,还可以将“对不起”进入“实在/真+对不起+Adj+P”格式中。例如:

(17)真对不起那么多热心的球迷,他们清楚,辽宁队不是因为尽全力做了而没有做好。(《1994年报刊精选》)

(18)没有练好的话,真对不起耐心的周教练啊!(《1994年报刊精选》)

(19)他摆出非常严肃认真的神情说:“这个问题最近一定要解决,不然,我们实在对不起辛苦的工人同志了。”(周而复《上海的早晨》)

可以看出,“实在/真+对不起+Adj+P”中的“Adj”多为褒义,这体现了礼貌原则中的慷慨准则,通过夸赞被冒犯者来进一步表达道歉,具有较为强烈的主观性,从而大大降低了冒犯性,相对来说也更容易被接受。

三、道歉语的交互主观性

Verhagen认为,交互主观性是会话双方的沟通合作能力在语言交际中的反映,话语意义的交流、理解表现出发话人和受话人认知心理空间的交互协作水平,它主要体现在前者努力吸引后者的注意力,并试图对后者产生影响[10]。Traugott指出,语义的变化基本上是沿着从非主观性/较少主观性(较强客观性)>主观性>交互主观性的轨迹发展的。主观性表达说话人的态度或视角;交互主观性是对听话人“自我”关注的明确表达,而且这种关注是将听话人作为话语事件的一个参与者来对待的,而不是将其作为谈论的内容[11]。交互主观性是以主观性为前提的,只有主观性发展到高级阶段,才会在一定程度上推动意义向交互主观性发展。这与说话人对听者的态度越来越密切相关,没有一定程度的主观性,就不可能有交互主观性。交互主观性不是一个独立的机制,而是主观性的延伸。这就是Traugott的交互主观化的单向性假说。

当道歉者确实对被道歉者产生了冒犯行为,而道歉者也确实想要通过道歉来缓和或修复双方的关系,其道歉语言和行为严格遵守Grice所创立的会话含义理论中的合作原则,这种道歉我们称之为“真性道歉”。例如:

(20)第二天,当他俩踏进服务部店堂取照片时,那里的一位工作人员双手一摊:“对不起,你们的胶卷被弄丢了。”(《1994年报刊精选》)

(21)10月16日上午,一位叫蒋继升的年轻人一手攥着报纸,一手拎着五袋奶粉,匆匆忙忙地来到湖南省衡阳市衡州商场批发部。商场职工见状,赶忙迎上去接过他手中的奶粉说:“这批假货给您添了麻烦,实在对不起。”(《人民日报》,1997-06-21)

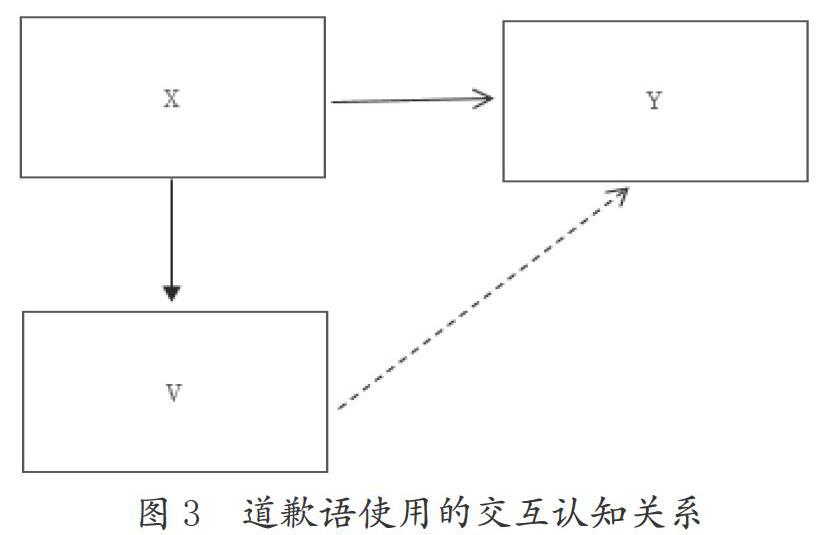

例(20)、例(21)中的道歉语言都属于真性道歉,如果将句中的道歉语“对不起”和“实在对不起”去掉,语义就会受到影响。这里的道歉语的主观性程度比较强,同时带有相应的体势,如例(20)中的“双手一摊”和例(21)中的“赶忙迎上去”“接过他手中的奶粉”。此时,被道歉者也能感知到对方的真诚,这种主观性较强的道歉语所产生的交互认知使得双方关系得到缓和。其关系可以用图3来表示:

图3中的实线箭头表示X对Y存在产生道歉的条件,具有客观性;虚线箭头是道歉语V对于Y的使用,具有主观性。

当道歉者并没有对被道歉者产生冒犯行为,但是发话者仍然对受话者使用了道歉语言,这种道歉语言并没有严格遵守合作原则,使用的目的可能仅仅是表达礼貌的需要,也有可能是为了吸引受话者的注意。此时,道歉的意味并不强,我们称之为“礼貌性道歉”。例如:

(22)对不起,您拨打的用户已关机,请稍后再拨。(中国移动提示音)

例(22)中,电话的客服人员并没有对受话者产生冒犯行为,却仍然使用了道歉语言,主要目的是为了表达礼貌,而且受话者对于这句话的焦点并不是在道歉上,而是在自己没有打通电话事件本身。再如:

(23)他绕桥转了一圈,也没找着那饭店。在桥東南一片伸出来的桥翼上,他问一位中年人:“不好意思,华鹰饭店在哪里?”(《1994年报刊精选》)

例(23)中,发话者同样没有产生冒犯行为,使用道歉语言的目的是为了吸引对方的注意来回答自己的问题,也可能是因为道歉人预测自己存在潜在的冒犯行为(自己的言行可能会打扰到对方或给对方造成不便)而为此表达歉意,但并不强烈。如果道歉者预测的潜在冒犯行为确实产生,那么这时所使用的道歉语就上升到了真性道歉;如果并未产生,所使用的道歉语仍旧属于礼貌性道歉。这种道歉语更多的是作为一种表达礼貌的套语,其主观性程度不强,也很难与受话者产生交互认知,因为受话者对收到信息的焦点并不集中在发话者的道歉上。这时道歉语在句中通常是可有可无,去掉之后也不会对句子原来的意义有太大影响。因此,礼貌性道歉所表现的交互主观性比较弱。

除了真性道歉和礼貌性道歉以外,还有一种较为特殊的道歉。这种道歉具有明确的道歉词,但目的不是道歉,而是发话者表达对受话者的讽刺,属于在言语交际中“说出A,意为B,属于C”的非自然意义现象。这种非自然意义现象的触发需要发话者的道歉语言在特定的语境下明确违反会话合作原则,这种道歉我们称之为“假性道歉”。例如:

(24)吴宗宪:对,所以如果真的能在6月30号顺利退休的话我就太开心了,有人用了一辈子想要打败我,但是不好意思,没有机会了(笑)!(鲁豫有约,2007-02-27)

在例(24)中,吴宗宪使用了道歉词“不好意思”。结合语境可以看出,吴宗宪并没有冒犯的行为,也没有表达礼貌行为的需要。他的道歉是对他的竞争对手说的,没有被他的竞争对手所打败,反而向他的竞争对手道歉。这种道歉语明显违反了合作原则,以一种“反话正说”的方式表现出讽刺的意味。罗钱军提出“语用非真诚性”观点,认为发话者通常都会遵守Grice“会话合作原则”中的“质量准则”,即发话人话语提供的信息内容跟语境中的实际情况相一致,而听话人也愿意与发话人合作,相信他的言语行为是真诚的,传递的话语信息具有真实性[12](P56)。不过,在实际的交际中,发话者可以故意违反“质量准则”,来表达自己的交际目的。在这种“假性道歉”中,发话者的话语信息明显不具有真诚性,受话者也可以感受到发话者道歉词的非道歉意味,道歉词的主观性程度很强,这种道歉就由此产生了相应的交互主观性。

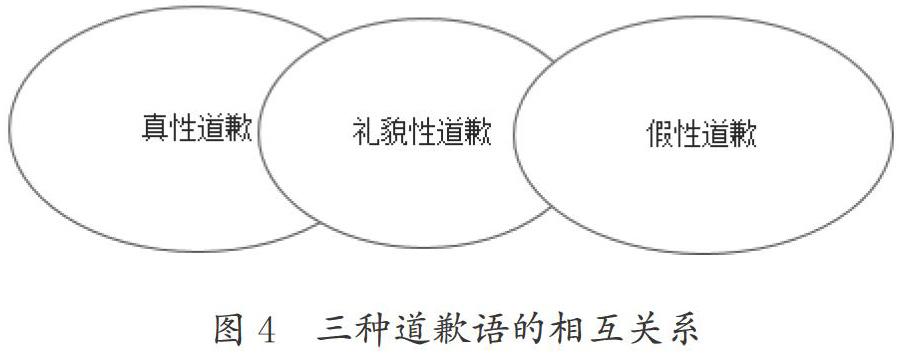

Chomsky指出,语言应该有“内在语言”(I-language)和“外在语言”(E-language)之分。“内在语言”是指人类的语言能力,是存在于人脑心智中的自然客体,是思维或大脑中允许你说话的部分;“外在语言”是这种语言能力的实例,即内在语言的外部表现形式[13]。我们这里讨论的道歉语言是“外在语言”。上文所提到的三种道歉语的交互主观性比较为:真性道歉、假性道歉>礼貌性道歉。这三者之间的关系可以用图4来表示:

值得注意的是,礼貌性道歉、真性道歉和假性道歉之间存在重合的部分,这是因为有些礼貌道歉既可能是真性道歉,也可能是假性道歉,要结合语境具体分析。语言各要素的功能在语言发展中是会发生变化的,在使用的过程中就有可能产生语义磨损和语义补偿。礼貌性的道歉语言,如“对不起,借过一下”“对不起,打扰一下”“不好意思,请您关下窗户”等,因为使用过于频繁,道歉词原有的道歉义发生磨损,道歉功能逐渐消失,而礼貌和讽刺功能进入其中进行补偿,这就变为了“礼貌性道歉”和“假性道歉”,而保留下来的部分继续作为道歉功能而发生作用,也就是“真性道歉”。这就比如“你真是好样的”这句话本身具有[+夸奖]、[+赞赏]的语义色彩,但是随着使用频率的增加,其语义也发生了磨损和补偿。例如:

(25)这么简单的工作都没做好,你真是好样的。(自拟)

(26)连你母亲说的话你都不听,你真是好样的。(自拟)

例(25)、例(26)通过“反话正说”的方式,故意违反合作原则和语用的真诚性,来表达讽刺的功能,受话者同样也明白在这里“你真是好样的”不再具有[+夸奖]、[+赞赏]的语义色彩,而是对其进行讽刺和批评。这样一来,双方便形成了交互认知,产生了相应的交互主观性。

綜上所述,语言是动态的、变化的,现代汉语中的道歉语,应结合汉民族的思维模式与道歉者个人的文化水平,在语言经济性的影响下使用。道歉者所使用道歉语的主观性程度应与其冒犯程度相匹配,由此道歉者和被道歉者双方才能产生良性的交互认知。本文较为系统地分析了汉语中的道歉语言,从不同角度对道歉语进行探讨,希望有助于加深汉语母语者对现代汉语中道歉类言语行为的认识,同时也为汉语学习者习得不同程度的道歉语提供一定借鉴和帮助。

参考文献:

[1]Holmes,J.Women,Men and Politeness[M].New York:Addison Wesley Longman Press,1995.

[2]关英明.致歉语“对不起”的言语行为类型[J].北方论丛,2014,(3).

[3]邵敬敏.主观性的类型与主观化的途径[J].汉语学报, 2017,(4).

[4]李军.道歉行为的话语模式与语用特点分析[J].语言教学与研究,2007,(1).

[5]于素霞.试论“不好意思”[D].金华:浙江师范大学硕士学位论文,2017.

[6]吕叔湘.现代汉语八百词(增订本)[M].北京:商务印书馆,1999.

[7]郝晓梅.关于汉语道歉语“对不起”的话语功能分析[J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2005,(3).

[8]Goldberg,A.E.构式:论元结构的构式语法研究[M].吴海波译.北京:北京大学出版社,2007.

[9]施春宏.形式和意义互动的句式系统研究——互动构式语法探究[M].北京:商务印书馆,2018.

[10]Verhagen,A.Construction Intersubjectivity:Discourse,Syntax,and Cognitions[M].Oxford: Oxford University Press,2007.

[11]Traugott,E.C.(Inter)subjectivity and (inter)subjectification:A reassessment[A].In Davidse,K.,Vandelanotte,L.& Cuyckens,H.(eds.). Subjectification,Intersubjectification and Grammaticalization[C].Berlin:De Gruyter Mouton,2010.

[12]罗钱军.论反讽性话语中的回声提述机制[J].汉语学习,2019,(6).

[13]Chomsky,N.Knowledge of Language:Its Nature,Origin,and Use[M].New York:Praeger Press,1986.