高校学生科研诚信行为影响因素研究

——基于结构方程模型的分析

杜宝贵,唐纪航

(东北大学 文法学院,辽宁 沈阳 110000)

自20 世纪70 年代以来,科技创新已经成为推动人类社会变革发展的最重要的源动力,经济发展、社会进步、技术革新都有赖于科学技术的支撑与推动作用。习总书记在十九大报告中高度强调科技创新,提出“要瞄准世界科技前沿,强化基础研究,实现前瞻性研究、引领性原创成果重大突破”。科技创新成为衡量国家核心竞争力的重要因素。

科研诚信是科技创新的内在要求,也是科技事业健康发展的必要前提。“双一流”高校建设对高校科研水平的要求日益提高,而科研水平的提升也必须建立在科研诚信的基础之上。但近年来国内高校频频爆出科研失信事件,学风浮躁、学术不端行为屡见报端,其中 2015 年现代生物(BioMed Central)撤稿事件和2017 年施普林格(Springer)撤稿事件在整个学术界引起轩然大波。

针对愈演愈烈的科研失信问题,国内外的学者就此展开相关研究。部分学者认为,管理体系不合理、监督系统不健全、奖惩机制不完善是导致科研失信的重要因素。孙平、任毅认为我国高校科研制度缺乏配套的落实措施,部分制度不够细化和完善,缺乏统一的部门对高校科研失信行为进行统筹协调[1];袁军鹏、淮孟姣通过对各部门出台的科研诚信相关政策进行详细对比,发现除了在部分典型性的科研失信现象具有较高的共识度之外,绝大多数的共识项比较低,对此应统一科研失信行为规范,建立完善的科研管理机制[2];陈凯琳、顾阳从法律视角出发,发现高校的学术监督体系建设还不完善,导致科研失信成本低而收益大[3];Teodorescu和Andrei 则认为,不合理的监督与奖惩机制是诱发科研人员学术造假的根源[4]。

也有部分的学者认为,应该从改变考核晋升的机制入手,从源头上消除科研失信的土壤。East 发现,科研考核压力是导致科研不端的重要因素[5];孙卫华从科研管理者的角度对科研失信行为进行考察,认为不能仅以一个相同的评价指标评价科研人员[6]。

还有学者认为,我国科研诚信教育的缺失导致科研工作人员缺乏科研诚信意识。张泽洪、熊晶晶、吴素雄认为,无论制度如何,高校科研诚信最终的责任主体都是科研人员,归根结底应加强“人”的作用,所以应加强科研诚信教育,提升科研人员自我修养,把外化的科研诚信内化为个人基本修养[7];周国辉则提出,高校、科研院所将科技道德与职业规范列入职业培训必修内容,引导科研工作者自勉自励[8]。

但是,现存的科研诚信相关研究对象集中于科研工作者,多为高校教师,鲜有针对高校学生科研诚信方面的相关研究。科研工作者往往由学生出身,其学生时代的行为和思想为其工作、学习打下了深深的烙印。

因此,探究高校学生科研诚信行为的影响因素及其相互作用关系,有助于挖掘科研不端行为的内在原因,发现我国高等教育体系在科研诚信方面存在的不足,为提升我国科研诚信水平、遏制学术不端风气提供合理的意见和建议。

一、研究假设

本研究主要利用结构方程模型(Structural Equation Model,SEM)及Mplus7 软件进行资料分析与模型验证。本研究涉及多个潜变量,难以通过直接观察得到,因此,使用结构方程模型有助于得到正确的结果,从而探寻影响科研不端行为的真实原因。

(一)总体假设

泰真提出,SEM 分析时不应对每一模型路径提出假设陈述,而是对SEM 整体模型与样本资料配适度的评估[9],由此提出以下假设:

H0:模型期望共变异数矩阵与样本共变异数矩阵没有差异,即S-Σ(θ)=0,

S 为样本共变异数矩阵;(θ)为模型期望共变异数矩阵。

(二)个体压力

朱美艳对浙江省20 所院校109 名在校研究生进行实证研究,发现科研压力是研究生面临的最大压力源[10];史冬波、周博文通过对医学工作者的研究,发现研究人员所背负的科研压力越重,越有可能导致其学术不端[11];李睿婕、赵延东基于两次全国博士生调查数据,认为科研压力过大是导致学术不端行为的重要因素之一[12]。

由此提出以下假设:

H1:学生的个体压力对科研诚信行为有直接的正向作用。

(三)科研环境

吴常信认为,现行的以论文为导向的评价体系和评价标准让科研人员产生“论文第一”的不良导向,从而驱使科研人员学术造假[13];李志民则指出,“发表—奖励”的利益循环模式是造成科研失信行为的重要原因,现行的评价导向机制不利于科研工作者潜心研究,有损科研环境的持续健康发展[14];阮一帆、徐欢同样指出,高校科学研究要取得好的效果,科研环境起到至关重要的作用,必须把科研环境、学术生态建设摆在首位[15]。

由此提出以下假设:

H2:当前的科研环境对科研诚信行为有直接的负向作用;

H3:当前的科研环境对他人科研诚信行为有直接的负向作用。

(四)他人科研行为

根据社会心理学家海德(F.Heider)提出的平衡理论,一个人对某一对象的态度如何往往受到和自己有关的他人的影响[16]。凯尔曼(Kelman,1958)也认为,改变态度三程序的首要程序是依从(compliance),即在表面上显示出与他人的一致,逐渐转变为认同(identification ) 和内化(internalization),最终接受他人的行为和观点并内化为自己的行为[17]。

由此提出以下假设:

H4:他人科研行为对科研诚信行为有直接的正向作用。

(五)科研态度与科研能力

叶玉霞基于态度理论与倦态理论,指出科研态度受认知、情感等因素决定,科研态度又进一步影响科研行为,因此科研工作者务必树立正确的科研态度[18];陈志霞、郭金元通过构建研究生胜任力结构模型,发现自主管理、研究能力对胜任力均会产生显著的影响[19];同时,根据计划行为理论(Ajzen& Fishbein,1991),行为的实现是受态度和行为意图的影响[20]。

由此提出以下假设:

H5:学生的科研态度对科研诚信行为有直接的正向作用。

除此之外,我们认为,学生个体的科研能力越强,其发生科研不端行为的动机也就越弱。由此提出以下假设:

H6:学生的科研能力对科研诚信行为有直接的正向作用。

(六)诚信教育

不少学者指出,当前科研诚信教育的缺失也是导致科研不端行为发生的重要原因。韩喜平通过对高校研究生科研不端行为成因的探究,认为研究生阶段是科研工作者遵守科研诚信、养成良好科研道德习惯的关键时期,但我国高校在这一阶段诚信教育的匮乏为学术不端埋下了潜在隐患[21];刘兰剑、杨静认为,科研诚信教育是优化科研环境、促进科技创新的基础,教育引导方式有利于科研人员遵守学术规范,而我国受培养体系、师资力量等多方面制约,科研诚信教育极其匮乏[22];袁子晗、靳彤等通过对42 所大学科研诚信教育状况的实证分析,认为我国高校科研诚信教育内容上混乱、教育方式上被动、教育对象上涵盖范围有限,因此需全方位、多角度加强科研诚信教育[23]。

由此提出以下假设:

H7:诚信教育对学生的科研态度有直接的正向作用;

H8:诚信教育对他人科研行为有直接的正向作用;

H9:诚信教育对科研诚信行为有直接的正向作用。

二、研究设计与模型构建

(一)研究对象选取

本研究以辽宁省高校学生为研究对象,涵盖本科生、硕士生、博士生三个层次。通过对辽宁省内高校进行问卷调查,探寻辽宁省高校学生科研失信行为的内在原因及机理。

(二)研究设计

根据前文对文献的整理,我们将个体压力、科研能力、科研态度、科研环境、他人科研行为和科研诚信行为作为潜变量,设计研究变项的操作型定义,归纳出含有39 个问题的观测变量,采用自编问卷的李克特(Likert scale)7 分量表计分。对个体压力采用“学业压力”“时间压力”“科研成本压力”等4 个观测变量进行测量;对科研能力采用“问题发现能力”“试验设计能力”“科研表达能力”等7个观测变量进行测量;对科研环境采用“学术氛围”“评价指标”“诚信教育”等6 个观测变量进行测量;对科研态度采用“毅力”“热情”“监督”、批判性思考”等10 个观测变量进行测量;对科研诚信行为采用“抄袭剽窃”“重复发表”“一稿多投”等6 个观测变量进行测量;对他人科研诚信行为采用“他人抄袭剽窃”“他人重复发表”“他人一稿多投”等6 个观测变量进行测量。

由于科研诚信涉及敏感问题,受访者不一定做出真实回应,因此利用受访者对他人科研诚信的了解情况间接反映科研失信的程度,同时对科研诚信行为和他人科研行为设计反向问题,在录入数据时反向录分,以进一步提升受访者回应的真实性与准确性。

(三)问卷发放与数据收集

SEM 分析是大样本分析技术,按照Hair 提出的观点,认为SEM 的观测变量与样本数比应为1:10—1:15 之间,样本数应为200—400 之间较为合适[24]。按照问卷设计,潜变量共有6 个,所对应的观察变量共有39 个,因此问卷数量应在390—400之间较为合适。

本研究采取随机抽样的方式发放问卷400 份,回收有效问卷398 份,有效回收率为99.5%,其中男性所占比例为45.7%,女性所在比例54.3%;本科生、硕士生、博士生分别占比81.1%、14.07%、4.02%;五大专业占比分别为:10.3%、44.22%、9.8%、34.42%、1.26%

(四)模型构建与修正

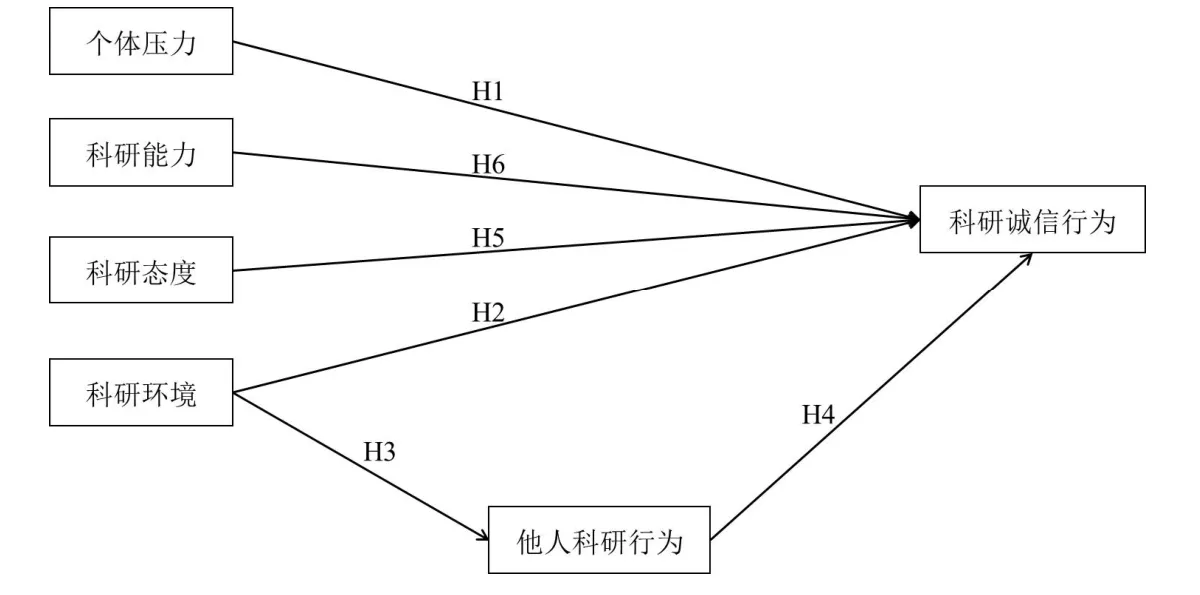

根据以上分析和假设,本研究构建出科研诚信影响因素的概念模型(图1),后续研究通过结构方程模型分析潜变量与观测变量以及潜变量之间存在的关系。

图1 科研诚信影响因素的概念模型

由于科研态度的这一构面所含观察变数高达10 个,所以,在SPSS 中采用主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)将其分裂为2 个构面。

为了简化模型,使用Mplus7 软件分别计算一阶模型与二阶模型的卡方商,发现其值为

2364.118/2382.530=0.992

非常接近1,因此二阶模型能够非常好地替代一阶模型。

在后续进一步分析中使用ATT作为科研态度A和科研态度B 的二阶构面。

三、结构方程模型的验证及结果分析

(一)信度与效度检验

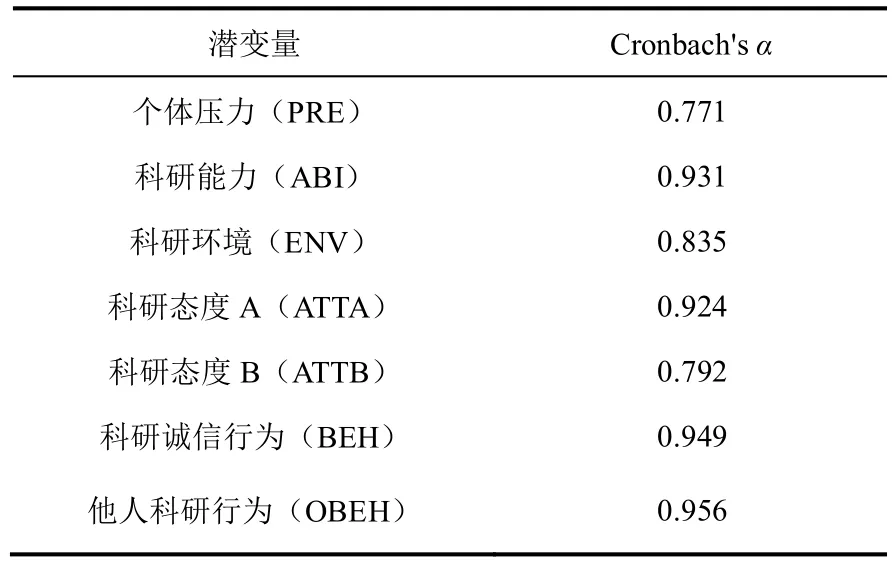

1.信度检验。为确保调查可靠性,我们对问卷先进行信度检验,表1 反映每个构面的Cronbach'sα值均在0.7 以上,说明问卷具有良好的信度。

表1 Cronbach's α 值

2.收敛效度分析。由于测量模型可以正确地反映所研究的构面,因此对测量模型的先验性分析有助于对结构模型的检验。当测量模型适配度是可接受的时候,再进行SEM 结构模型评估。因此采用验证式因素分析对测量模型进行分析。

本研究最初采用最大似然法(Maximum Likelihood,ML)对所有构面进行估计,发现卡方值高达12 903,通过对数据的检验,发现由于数据不符合多元常态,导致卡方值膨胀、标准误差变大。因此采用稳健的最大似然法(Maximum Likelihood Robust Estimator,MLR)对6 个构面进行验证式因素分析。

通过对观测变量的修正,所有构面的标准化负荷量(Estimate)除了评价指标(ENV6)外,均在0.5—0.95 之间,且均显著;其组成信度(CR)均在0.7—0.9 之间,平均变异数萃取量(AVE)均在0.4—0.8 之间,符合Fornell 和Larcker 的标准[25],因此本问卷具备良好的收敛效度。

详情见表2。

表2 收敛与区别效度表

3.区别效度分析。区别效度分析是验证不同的两个构面间相关在统计上是否有显著差异,本研究采用信赖区间法,建立构面之间的相关系数的信赖区间。

在SEM 要建立相关系数的信赖区间,利用bootstrap 的估计方式。Hancock 和Nevitt 建议在估计路径系数时,bootstrapping 至少要250 次以上[26],因此本研究执行bootstrapping 程序时设定重复抽样1000 次,估计标准化系数的信赖区间。通过区别效度分析,发现AVE 开根号值均大于其它潜变量间相关系数的平方,表明各潜变量具有良好的区别效度。见表2。

(二)模型适配度检验

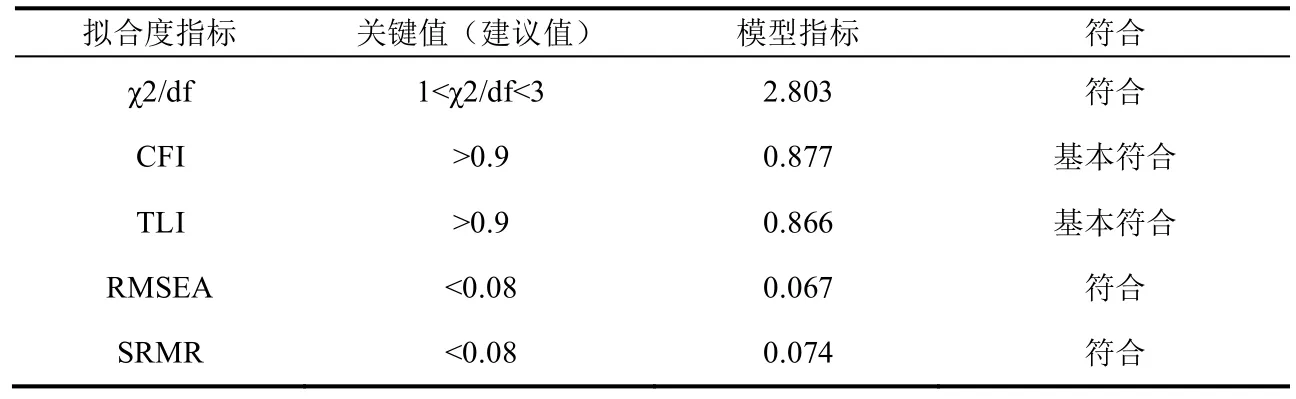

应用SEM 作为理论模型的验证时,良好的模型适配度是SEM 分析的基本条件(Byrne,2010)。适配度越好即代表模型矩阵与样本矩阵越接近。本研究适配度指标参考Schreiber[27]、McDonald[28]、Boomsma[29]的意见,挑选χ2、χ2 与自由度之比、CFI、TLI、RMSEA、SRMR 共6 个指标进行检验,其值见表3。

续表3

χ2 与自由度之比、RMSEA、SRMR 均在建议值标准内,符合相关标准;CFI、TLI 模型检验结果为0.877、0.866,略小于0.9 的建议值,基本符合相关标准。

(三)直接效应与中介效应分析

本研究通过执行Mplus7 软件,从而清晰展示个体压力、科研能力、科研态度、科研环境、他人科研行为和科研不端行为之间的关系。

1.直接效应。编制变量间直接作用关系表(见表4)。表4 各项关系中可以得出:

学生个人的科研态度对科研诚信行为具有直接的正向作用效应(其作用系数为0.496),学生的个体压力科研诚信行为并不具有显著作用(其P-value 大于0.05),学生的科研能力对科研诚信行为并不具有显著作用(其P-value 大于0.05),当前的科研环境对对科研诚信行为具有直接的正向作用效应(其作用系数为0.471),他人的科研行为对科研诚信行为具有直接的正向作用效应(其作用系数为0.127)。

表4 变量间直接作用关系表

同时,单独分析诚信教育对学生的科研态度、他人科研行为和科研诚信行为的路径效应,发现均呈显著的正向作用效应,其作用系数分别为:0.219、0.322、0.322,说明假设H7、H8、H9 均成立。

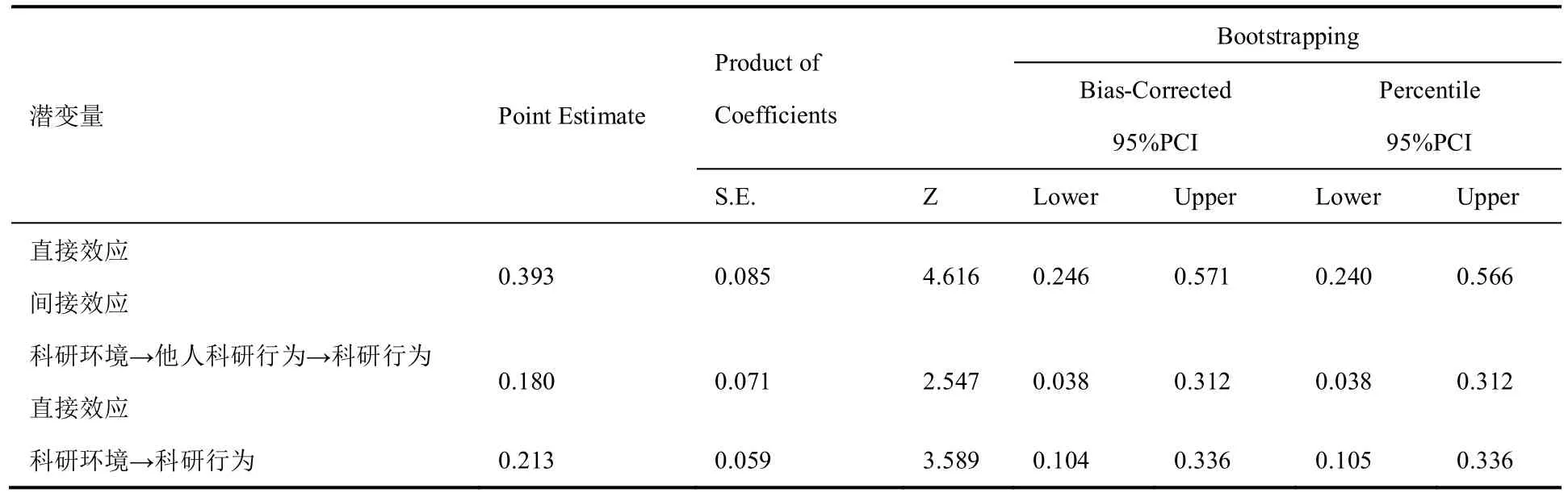

2.中介效应。根据模型共变异数矩阵各构面之间的距离,验证构面之间存在的中介效应。参考MacKinnon 和Lockwood 建议,采用Bootstrap 方法来进一步检验中介效应是否显著[30]。Bootstrapping是一种抽出放回的随机抽样技术,通过这种方式对每一组Bootstrap 样本参数进行估计,最后计算每一参数的平均值和标准误。在95%的信心水准下,如果所估计的统计量的置信区间不包括0,则表明具有统计学意义的显著性。

本研究通过抽取1000 个Bootstrap 样本估计中介效应的95%置信区间。检验发现,当前的科研环境通过他人科研行为的中介作用对科研诚信行为有显著的间接效果,同时,当前的科研环境本身也对科研诚信行为有直接效果(见表5)。

表5 科研环境与他人科研行为间接效应

从表5 可以看出,当前的科研环境通过他人科研行为的中介作用影响科研不端行为,总效果、间接效果和直接效果都是显著的,其中当前的科研环境对科研诚信行为的直接效应为0.213,中介作用产生的间接效应为0.18。

四、结论与启示

(一)结论

1.学生的个体压力、学生的科研能力与科研诚信行为的关系。学生的个体压力、学生的科研能力对科研诚信行为无直接作用。在直接效应检验中,我们发现学生的个体压力、学生的科研能力的作用系数P-value 大于0.05,即学生的个体压力、学生的科研能力并无直接影响,在一定程度上反映出某高校在毕业机制构建以及学生培养中对于科研方面成就要求较低。

2.当前的科研环境、他人的科研行为和学生个人的科研态度与科研诚信行为的关系。当前的科研环境、他人的科研行为和学生个人的科研态度对科研诚信行为均有直接的正向作用。其中,学生个人的科研态度是最为重要的影响因素。在直接效应检验中,影响学生科研诚信的诸多因素中学生个人态度为最主要因素。

3.诚信教育与学生的科研态度、他人科研行为和科研诚信行为的关系。诚信教育对学生的科研态度、他人科研行为和科研诚信行为均呈显著的正向作用效应。根据单独分析诚信教育对另外三者的影响,诚信教育的改善在科研诚信体系建设中将发挥重要作用。

4.当前的科研环境与科研诚信行为的中介关系。当前的科研环境通过他人科研行为的中介作用影响科研诚信行为。

在中介效应检验中,我们发现当前的科研环境的直接效应为0.213,中介作用产生的间接效应为0.18,同时我们发现当前的科研环境将通过他人科研行为导致影响学生的科研诚信。这说明在科研诚信建设中科研环境对科研的影响是双重的,一方面其自身具有显著影响,另一方面其通过影响其他因素加剧科研诚信行为的影响。

(二)启示

1.加强科研诚信教育。科研诚信教育对学生的影响是巨大的,然而令人遗憾的是,目前我国的科研诚信教育体系并不完善,多数高校在本科生阶段并不会开设科研诚信方面教育方面的课程,即便有部分高校在本科生或者研究生阶段开设科研诚信教育课程但也往往流于形式,从而沦为所谓的“水课”,造成多数学生缺乏对科研诚信的重视和关注,部分学生甚至缺少科研诚信的基本常识。这与我国长期以来重知识、轻德育的教育模式有关,而由此导致的不良习惯被带入研究生学习阶段和以后的科研工作中,是后来科研不端行为发生的重要原因。因此高校应采用多样化、多手段的科研诚信教育方式,普及科研伦理与道德规范,不断探索科学有效的教育方式,让科研诚信教育内化为学生的个人行动。

这种教育不应仅仅只停留在课堂上,应通过外部环境、导师指导来帮助学生树立正确的科研道德观念。

2.树立良好学风学纪。科研环境不仅影响学生自我,也影响他人;而他人又进一步影响自我。这说明学生所处的科研环境会对学生的行为习惯产生潜移默化的影响,科研大环境的好坏也会对学生产生不可估量的作用。在当前国家、社会都强调科研诚信的环境下,学风学纪已有一定的好转,但是不时的科研不端行为仍屡见报端,这就要求我们进一步强调学校学风建设,对于考试作弊、篡改数据、抄袭剽窃等行为严惩不贷,将纪律观念深入人心。除此之外,科研能力的高低与科研诚信行为之间并不显著关系,这就要求无论对方头衔、学历如何,在审查面前人人平等,凡是科研不端都要接受法律的制裁。

3.提高个人诚信意识。科研诚信归根到底是个人的德道问题,如果一个人从内心拒绝诚信,那么外界的影响对他的作用往往是微乎其微的。并且由于他人对个人的影响作用也是显著的,因此,只有让科研诚信成为学生的自觉行动和最基本的道德规范,提高自律水平,我国科研诚信建设才会真正实现。同时教育是有延续性的,只有将科研诚信教育从学生抓起,从小树立诚信意识,才能将知识内化为个人的道德意识。

因此,不仅仅需要上述的加强科研诚信教育和树立良好学风学纪,还需要从小学开始,构建起一个延续到大学教育的系统的诚信教育体系,潜移默化地培养学生个人诚信意识。