建设临床技能实践基地对提高县区助产人员岗前规范化培训效果的观察

田玉清,刘艳,臧玲,慎先萍

随着国家生育政策出台,分娩量和高龄高危分娩风险随之增加,要求助产人员必须以更娴熟的技术、更高的工作效率和更强的应急能力面向服务群体。为提升助产服务质量和爱婴医院建设,全面促进自然分娩,保障母婴安全,国家卫生健康委员会颁布的《贯彻2011-2020年中国妇女儿童发展纲要实施方案》指出:必须强化助产高等教育,探索加强助产队伍建设的有效途径[1]。2016年3月国家举办首届助产人员规范化培训班以来,全国助产人员规范化培养收到良好效果[2]。岗前系统化技能培训是帮助新上岗助产人员熟练服务技能的过程,是打基础的重要阶段,也是保障助产服务质量的重要环节。由于县区医疗机构的硬件设施和师资能力有限,无法保证新上岗助产人员的培训效果。为了提高培训效果,2017年4~12月,本研究在新建设的临床技能实践基地对新上岗助产人员进行统一培训,保证新上岗助产人员系统化、同质化的培训,报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料

1.1.1护士资料 以2017年取得助产技术合格证、拟在县区医疗机构产房工作的助产人员60人作为研究对象,其中23人来自县区级妇幼保健院,37人来自县区级二级综合医院。将其随机分成观察组和对照组各30人,均为女性。观察组年龄21~28(23.5±1.8)岁;其中本科11人,大专14人,中专5人。对照组年龄21~27(24.1±1.6)岁;其中本科10人、大专13人、中专7人。两组助产人员年龄和学历比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。

1.1.2产妇资料 选取2018年1~12月两组接待的拟行阴道分娩的产妇,均符合经阴道分娩适应证,无妊娠合并症或并发症以及其他高危因素。两组产妇平均年龄、身高、体质量、孕产次、孕周比较,差异无统计学意义,见表1。

表1 两组产妇一般资料比较

1.2培训方法

两组岗前培训均为3个月。对照组采用传统培训模式,即由所属县区医疗机构按本院培训计划,由年资高的带教助产士采用传统“传帮带”形式带教新入职者,进行相关理论与技能的培训。观察组在宜昌市助产人员临床技能实践基地集中培训,采取统一管理、规范培训、综合实践的系统化技能实践,由专业技术指导组考核合格发放结业证书后,方可独立上岗。具体方法如下。

1.2.1建设助产人员临床技能实践基地,统一管理 在市卫健委领导下制定《助产技术人员能力提升实施方案》,成立专项培训领导小组和专业技术指导组,并确定三峡大学妇女儿童临床医学院为我市助产技术人员临床技能实践基地,统一管理。两个小组负责制定培训计划,组织实施基地内学员轮转培训与考核工作,建立学员培训档案,对基地培训工作进行监督、检查、指导、考评;完善培训基地硬件建设,有容纳100多人的多媒体综合授课厅、图书室和科内多媒体教学小厅等。有设施设备齐全的临床示教室,将12项专科技术操作所需模型和用具按双份配置;产房在常规配备急救物品基础上,额外备份急产接产和新生儿窒息抢救无菌包,以便院外急产出诊实战演习。落实经费保障,培训期间免收培训费、资料费,培训基地适当补助学员培训期间基本生活费。

1.2.2师资队伍建设 专业技术指导组成员即为培训基地师资,共20人,以兼职为主,由具有丰富实践经验的临床医师(助产师)组成。其中外聘助产专家2人,助产专业人员10人,产科医生6名,新生儿科医生2名;副高职称以上11人,中级职称8人,初级职称1人。培训教师必须参与基地同质化培训,保证所有带教老师理论及操作标准一致,以达到标准化、规范化、同质化培训效果。将培训效果纳入师资人员工作考核的重要内容。

1.2.3制定培训制度、培训大纲及考核标准 建立健全培训相关规章制度、培训计划、方案、考核办法和培训档案。由专项培训领导小组和专业技术指导组成员参照国家《新入职护士培训大纲(试行)》[3],从核心制度、专科理论、专科技术、急救技术等几大方面制定综合实践计划和考核目标,做到“月有计划、周有重点”列出每周实践的内容和所要达到的目标,按月完成培训进度。将实践计划、考核目标、考核评价、质量整改,汇编成《助产人员岗前实训手册》,人手一册便于学习和PDCA质量管理。培训严格按照培训大纲和培训教材安排课程,制作培训课件和实践操作内容;基地建立临床示教室、多媒体授课厅、模拟产房等。

1.2.4培训内容 分理论知识学习和临床实践2个部分,包括助产技术知识理论和技能等。理论以高等教育本科教材《妇产科学》第8版为依据,技术操作以《湖北省助产技术人员资格考试考核技术操作考核标准》为依据。技术操作培训主要内容有:产前检查;正常分娩接产;产后出血的处理;新生儿窒息复苏适宜技术;胎头吸引器助产术;母乳喂养适宜技术;产钳术;脐带脱垂处理;臀位助产术、会阴侧切缝合术等。

1.2.5培训方法 参训人员以脱产方式在培训基地参与理论及实践培训。理论学习采取集中授课、科内小讲课、聘请省级专家讲座、开展专科继教项目等方式,同时结合自学完成。技能操作采取示教室播放操作视频和模拟操作、临床带教老师一对一操作指导,情景模拟演练等,严格按培训计划和目标实施[4]。第1个月以基础学习为主,跟班不跟人,第1周在培训基地举行开班仪式后,组织集中理论学习,由技术指导组成员进行理论授课,包括产房制度职责、专科知识、专科技术、应急抢救和突发事件、感染控制、孕产妇安全、母乳喂养等;第2周在基地产科门诊掌握产前检查及高危孕产妇筛查技能;第3周母婴同室掌握母乳喂养指导和产程观察技能,同时在示教室模拟操作训练;模拟训练熟悉后第4周进入基地产房,熟悉制度、环境和流程,协助老师进行分娩辅助技术操作。第2、3个月在产房参与助产技术操作实践,实行一对一带教,先协助带教老师操作,然后由老师指导操作,直至独立操作但带教老师放手不放眼;最后1周进行考试考核。学习期间必须按时完成每个阶段的理论学习任务和操作培训,理论和实践相结合,以理论指导实践,以实践巩固理论。

1.2.6培训质量控制 培训过程中按培训大纲内容,每周由带教老师考核,每月由科室负责人组织1次考核并做好评价,学员每月撰写1篇学习心得,培训结束做好个人总结;组织师生访谈互动、向学员发放问卷,了解学员对该培训的意义和重要性的认识度、专科技术培训收获的满意度、对该培训模式、培训期间老师的认可度、对考核评价方式的接受度等,针对收集的问题进行持续改进,做到教学相长。培训最后1周由技术指导组按照助产士规范化培训考核考试设计方案(包括综合理论与实践技能测试两部分)[5]统一编制的考核题库对学员进行理论和操作技能考核,进行综合评价,理论及操作考核均达到90分以上者为合格,考核合格者发放结业证书,然后进入助产机构独立上岗,不合格者继续再一轮岗前培训,直至考核合格。

1.3评价方法 ①比较两组培训前后理论和操作考核成绩。②对两组产妇的分娩记录进行统计,参照助产质量评价指标体系中常用的终末质量指标[6],对两组助产质量进行比较。③于培训结束对观察组进行问卷调查,内容包括基地环境设施、师资能力、培训意义、培训模式、考评方式、技能收获等方面,最后1个问题由学员开放式作答,其他问题从“非常满意”“满意”“一般”“不满意”单项选择作答。发放问卷30份,回收30份,回收率100%。

1.4统计学方法 采用SPSS20.0软件对数据进行秩和检验、χ2检验和t检验,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1两组培训前后理论和操作考核成绩比较 见表2。

表2 两组培训前后理论和操作考核成绩比较 分,

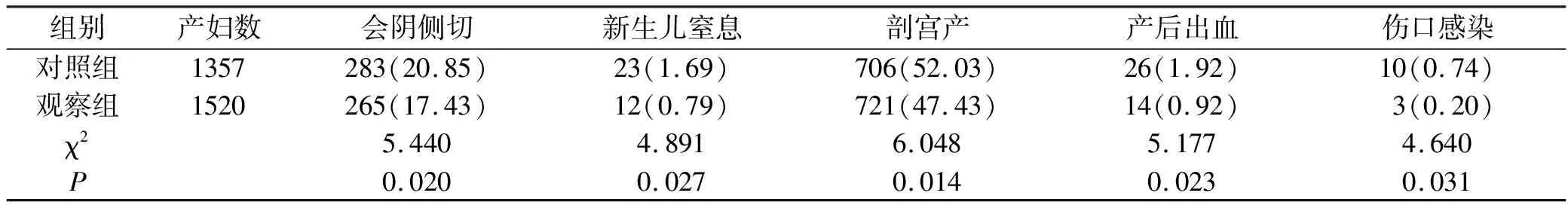

2.2两组助产终末质量指标比较 见表3。

表3 两 组 助 产 终 末 质 量 指 标 比 较 例(%)

2.3培训结束观察组问卷调查结果 学员对培训基地的配套设施设备和师资能力、对该培训的意义和重要性、对专科技术操作能力收获以及该培训方式的满意度均达100%,特别是《助产人员岗前实训手册》中执行标准统一,清晰明了,便于阅读熟记和有序完成计划;对授课老师和带教老师“非常满意”者29人(96.67%),认为老师专业能力很强,且授课灵活、趣味性强;对考核评价方式“非常满意”者27人(90.00%),认为目前理论与实践的考核模式是合理的,但有3人期待更优化、更灵活的考核方式;多重压力感受24人(80.00%)。

3 讨论

助产技术服务是母婴保健的关键环节,助产人员的技术水平和操作能力关系到母婴安危。因此,对于助产人员,特别是新上岗人员的培训十分重要。本研究培训对象是拟在县区级医疗机构产房工作的助产人员,传统的培训方式是在其所属县区级助产机构采用传统“传帮带”形式带教新入职者,有可能囿于一家医院,存在病例数及病种较少,培训条件不佳、培训方法单一等无法在短期内完成岗前培训任务的局限性。

鉴此,我市卫健委建立助产人员临床技能实践基地,制定统一管理、规范培训、综合实践的岗前系统化技能实践模式,在培训前对所有老师进行培训,通过制定《助产士岗前实训手册》,将实践计划、考核目标、考核评价、质量整改及总结等汇编并人手一册。此类文字化的指导文件可以提高学习和管理效率,帮助学员更加深刻、牢固地理解培训内容,提高其学习效率[7]。通过规范的岗前培训,有助于新上岗助产人员不断优化服务方式,有效提升助产服务指标的质量,与有关研究结论一致[8-9]。本研究通过岗前系统化技能实践培训的助产人员,从理论知识掌握程度到实践技能均优于传统带教,在实际工作中,观察组新生儿窒息率、剖宫产率、产后出血率、会阴侧切率等助产终末质量评价指标显著优于对照组(均P<0.05),说明岗前系统化技能实践培训对助产质量有明显提升作用,与杨美燕[10]研究结果一致。

在临床技能实践基地对拟上岗的县区医疗机构助产人员进行岗前系统化培训保证了全市助产技术服务的标准化、规范化、系统化,不仅提高了年轻助产人员专业技能,同时也促进了专业培训机构建设和临床师资队伍的成长,也为县区医疗机构产妇提供了更高质量的服务,取得了三赢的效果。本研究通过对观察组的调查也发现,参与岗前系统化技能实践培训的助产人员对基地、师资、培训方式等方面感觉满意,但感受到的多重压力者占80.00%,部分学员反映培训任务重、时间短,建议适当延长培训时间,进行6个月至1年的规范化培养。今后将根据培训学员的具体情况适当调整培训方案。