柿炭疽病抗性种质调查及发病规律研究

王孟珂,张杨凡,车庆辉,王仁梓,关长飞,杨 勇

(西北农林科技大学 园艺学院,陕西杨凌 712100)

柿,属于柿树科木本植物[1-3],全世界柿属植物约有250种,有2500年以上的栽培历史[4-5],主要分布于热带和亚热带,其中作为主产区栽培最多的尤以中国、日本和韩国[6-8]。近年来,以中国长江为界,年产量排名前10的省份南北各占50%。柿起源于中国,为中国特色传统果种,种质资源十分丰富[9],由于近些年受一些真菌病害侵染,柿产量受到严重影响。其中炭疽病是危害柿树的一种重要真菌病害,易造成枝叶枯死,果实腐烂变软,甚至导致整株死亡,严重威胁柿产业的发展[10-13]。炭疽菌是侵染多种作物的一类重要的植物病原真菌[14],且侵染范围广,可侵染草莓、葡萄、西瓜、辣椒、茶树等[15-19]重要经济作物,从而造成严重的经济损失。

柿炭疽病一般从5月底开始出现,6月至7月上旬发病最为严重,然后一直持续到11月中旬的落果期[20]。柿炭疽病在中国主产区均有发生,且不同柿树品种之间感病程度也有差异,其中陕西的‘富平尖柿’、广西的‘恭城月神柿’以及从日本引进的‘次郎甜柿’等[21-23]发病严重,而广州的‘鸡心黄’和‘阳丰’甜柿发病较少。常见柿炭疽病在枝条、叶片与果实上均有发生,其中叶脉及当年生枝条更易侵染。目前的研究主要集中在炭疽病的发生、病原菌的分离以及综合防治[24-26]等初步研究,然而,柿种质资源炭疽病抗性鉴定及发病规律缺少系统研究。

本研究将针对国家柿种质资源圃内部分资源进行调查分类,总结炭疽病在柿各部位的发病规律,通过接种试验,筛选出抗病品种以及感病品种,并进行病原菌鉴定,为柿炭疽病的防治和分子生物学研究奠定基础。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验以西北农林科技大学国家柿种质资源圃的柿资源为材料,通过连续2 a的病斑观察,总结炭疽病发病规律。炭疽病侵染选用当年生枝条作为试验材料,田间侵染从5月底至9月中旬。

1.2 试验测定项目与方法

1.2.1 田间抗性种质调查 试验于2017-2018年在国家柿种质资源圃内进行,随机挑选资源圃内保存的约81份资源进行炭疽病抗性调查以及圃内约837份资源的病株和病果的田间调查,观察炭疽病发病性状并总结发病规律。

1.2.2 炭疽病病原菌的分离与鉴定 病原菌的分离采用组织分离法并纯化病原菌,组织选用病健交界处。

PDA培养基的制备:200 g土豆去皮切碎,加1 L蒸馏水加热煮沸,沸腾30 min,用纱布过滤,再次加入蒸馏水补足至1 L,然后加入20.0 g葡萄糖和20.0 g琼脂,玻璃棒搅拌均匀,加热至全部融化,最后趁热用纱布过滤,分装到三角瓶和培养皿中后灭菌。具体方法参考方中达[27]、杨佳文等[28]方法略作如下修改:①对采取的带病样本进行表面的冲洗,流水下冲洗2~3 min;②将大块组织切割成1~3 cm大小的长度,70%酒精消毒5~10 s左右;③在超净工作台中用无菌解剖刀切成5 mm×5 mm的小组织块,再次用70%酒精浸泡30 s,进行消毒处理;④用4%次氯酸钠浸泡5~10 min;⑤最后用无菌水冲洗多次,用灭菌的过滤纸吸干水分,接种在PDA培养基,25 ℃倒置培养。

病原菌的鉴定[29-31]:将分离的病原菌提取DNA,然后用ITS和GAPDH基因进行PCR扩增与测序,引物由北京奥科鼎盛生物科技有限公司合成(表1)。25 μL PCR反应体系:2×Reaction Mix 12.5 μL、Golden DNA Polymerase 0.2 μL、模板DNA 1 μL、10 μmol/L上下游引物各 1 μL、ddH2O 9.3 μL。PCR反应条件为:94 ℃预变性3 min;94 ℃变性30 s,55 ℃退火30 s(各引物退火温度见表1),72 ℃延伸1 min,共38个循环;最后72 ℃延伸5 min。PCR扩增产物经1%琼脂糖凝胶检测后,送往奥科(北京)科技有限公司测序。

表1 引物序列及其退火温度Table 1 Primer sequence and annealing temperature

1.2.3 田间炭疽病原菌接种 田间采集带分生孢子的枝条,用无菌水刮洗配制成孢子悬浮液,血球计数板观察,调节最终孢子液浓度至1×106个孢子/mL,田间接种柿新发枝条,每个处理3~5个枝条,接种后进行套袋保湿,分别于0 d、1 d、 3 d、5 d、7 d、10 d、15 d进行采样,带回实验室拍照,液氮速冻置于-80 ℃冰箱保存,备用。柿果选用感病品种‘富平尖柿’进行接种,套袋保湿观察其症状变化并进行拍照。

1.2.4 室内炭疽病原菌嫩梢接种 田间采集当年生嫩梢,于室内分别做好标记,1×106个 孢子/mL的浓度进行侵染,每个处理3~5个枝条,并给予合适的温湿度,于接种后3 d、4 d、5 d、6 d、 7 d观察其症状变化。

1.3 试验测定标准

1.3.1 种质资源抗性鉴定 统计标准按病枝或病果总数占全树的百分比计算,将植株的抗病性分为5级,分级标准如下:高抗(HR),发病率在20%以下;中抗(MR),发病率在20%~49%;感病(S),发病率在50%~74%;中感(MS),发病率在75%~89%;高感(HS),发病率在90%以上。

1.3.2 病株资源分类 按带病斑枝条数占全树比例进行分级,从而筛选出主要的抗病和感病资源。分级标准如下:无(0级),5 a内各级枝条均未发现病斑;轻(1级),带病斑枝条数占全树比例为30% 以下;中(2级),带病斑枝条数占全树比例为30%~60%;重(3级),带病斑枝条数占全树比例为60%以上。

1.3.3 病果资源分类 按带病斑果实数占全树比例进行分级,对抗病和感病资源进行补充。分级标准如下:无(0级),5 a内所保留果实均未发现病斑;轻(1级),带病斑果实数占全树比例为30%以下;中(2级),带病斑果实数占全树比例为30%~60%;重(3级),带病斑果实数占全树比例为60%以上。

1.4 数据分析

利用Excel 2013对试验数据进行计算处理,Photoshop CS6软件对图片进行美化处理,MegAlign工具构建系统进化树等。

2 结果与分析

2.1 资源圃田间不同抗性种质调查及发病规律研究

2.1.1 国内常见品种炭疽病抗性调查 在陕西主要发病区,于2017年4月到2018年10月连续从资源圃内随机挑选81种柿种质进行田间感病调查(表2)。参考分级标准对不同抗性种质进行统计划分,结果显示中抗品种所占比例较大,如完全甜柿(PCNA)‘上西早生’(日本)和‘罗田甜柿’(中国)等,而高抗品种比例较少,常见甜柿品种‘阳丰’‘禅寺丸’等和完全涩柿(PCA)。

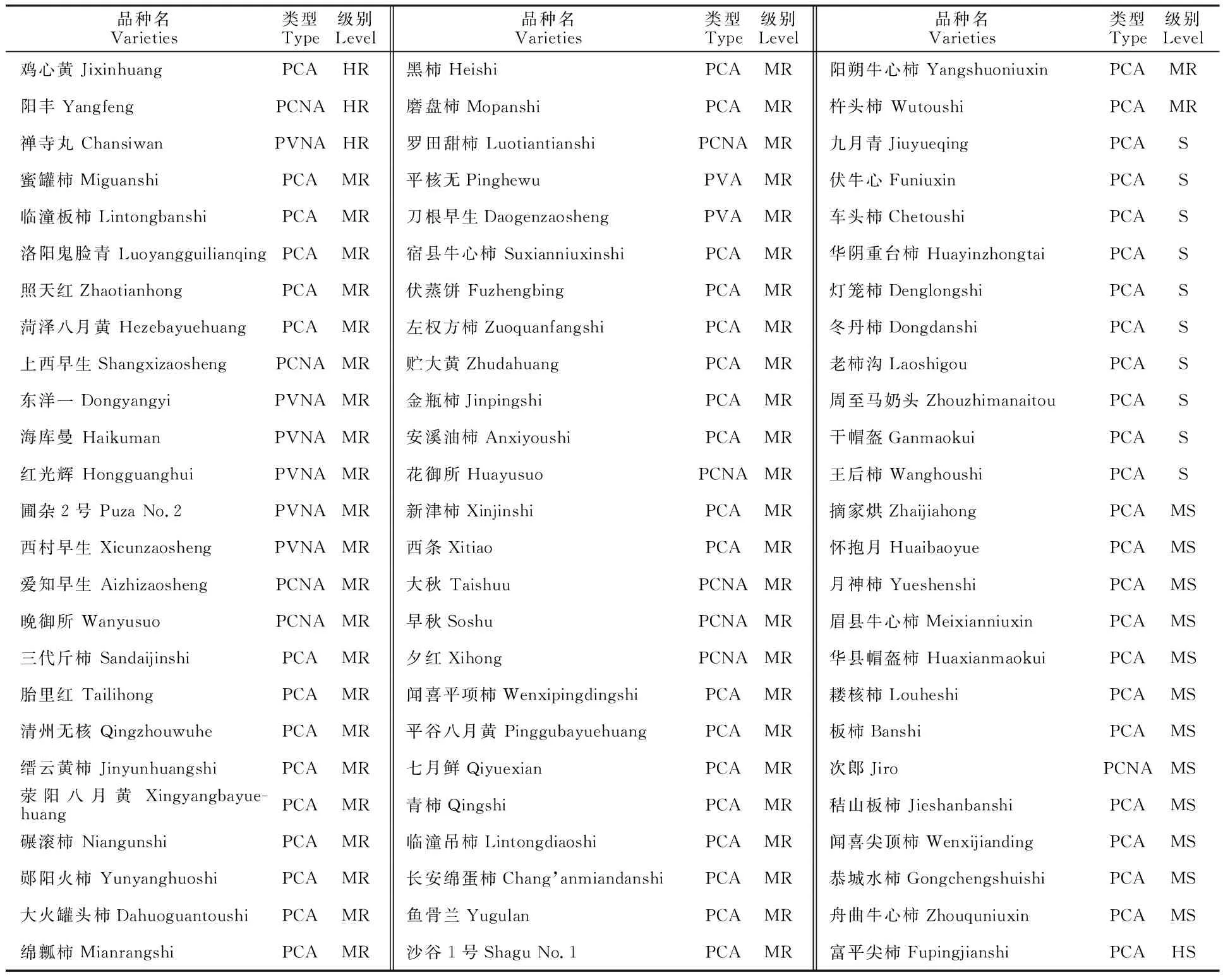

表2 国内常见品种炭疽病抗性调查Table 2 Survey of resistance of common anthracnose in China

2.1.2 病株及病果的总调查 于4月中下旬至11月下旬,通过对国家柿种质资源圃内约837份资源在成熟期和落叶期进行表型观察,记录病株数和病果数。发现病株和病果感病程度中,中级(2)和重级(3)所占比例相似,5 a内各级未出现病斑的枝条数量居多。在4月份的展叶期,对资源圃内柿树各级枝条进行统计调查。在11月下旬的落叶期,进一步进行果实病斑的调查,对抗病和感病资源的筛选进行补充(表3、表4)。

2.1.3 炭疽病发病性状及规律 炭疽病菌主要侵害柿树当年生嫩梢、柿叶、柿蒂以及柿果,炭疽病原菌主要以菌丝在枝条病斑内越冬,也可在病果、叶痕和冬芽中过冬。2 a生枝带病菌率最多,随枝龄的增加病菌活性逐渐降低。翌年初夏,生出分生孢子,随风传播,借雨露萌发入侵。此病菌喜高温高湿,湿度大时,很容易产生分生孢子团,这些孢子是引起再侵染的主要病源。

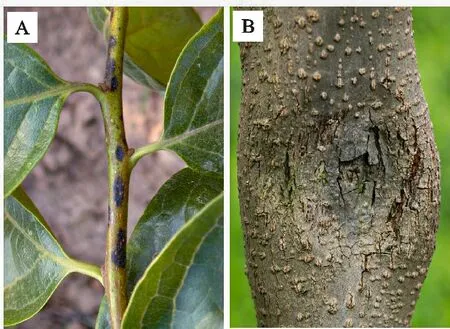

侵害枝梢:病原菌入侵嫩枝后,首先出现小黑点,随后病斑逐渐扩大呈梭形,进而继续扩大凹陷,并且随着树龄的增加,木质化程度加深,病斑凹陷处逐渐变大变黑,严重时会使其断裂。且多年生枝干上的病斑会随着树龄的增加,病斑凹陷逐渐扩大加重,出现裂皮(图1)。

侵害柿叶:叶片发病主要危害叶柄以及叶脉,病斑多发生在近芽口处的叶柄上以及叶背的叶脉上,叶脉发病处以中脉居多。病原菌侵染后,病斑会沿着叶柄处向叶脉延伸,并造成叶片感染,叶片染病处呈黑褐色焦枯状,严重时导致枯萎落叶。空气湿度大时会在病斑处产生粉红色的分生孢子(图2)。

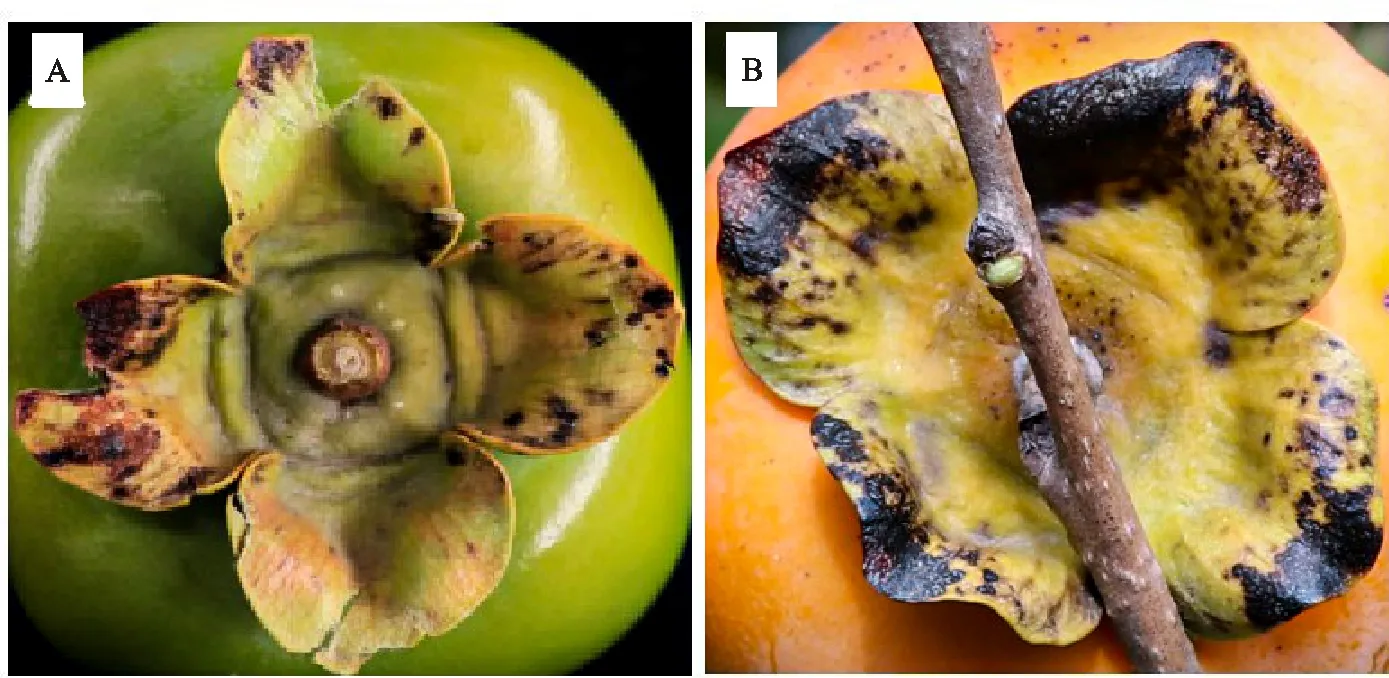

侵害柿蒂:染病初期,柿蒂尖会先出现黑色小斑点,进而病斑逐渐扩大,并向柿蒂中心扩散,严重时造成柿蒂皱缩变黑,继而引起柿蒂和柿果的分离,造成软果脱落(图3)。

侵害柿果:感染初期,果实表面出现针点状病斑,随着时间的延长,病斑呈椭圆形向周围延伸,并伴随病斑处凹陷,而且雨水和露水形成的病斑不同。雨露形成病斑的区别:雨水原因形成的病斑是整片的区域凹陷变黑变软,露水原因形成的病斑呈水渍般,染病区域凹陷变黑变软。在空气比较潮湿时,病斑中心处会涌现大量的粉红色孢子(图4)。

2.2 炭疽病原菌分离及初步鉴定

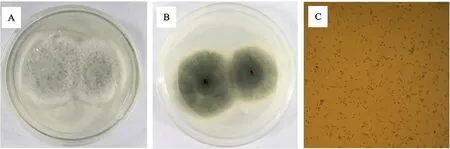

采用组织分离法进行炭疽病病原菌的分离,观察培养皿内菌落的生长状况,起初从组织的病健交界处长出絮状绒毛,后来呈同心圆慢慢扩散,背面灰色或灰褐色,经ITS初步鉴定为炭疽病原菌(图5)。通过NCBI Blast同源对比,其中有高粱(Q9ZU06.1)、草莓(AAP40268.1)、蒲桃(EQB49331.1)、咖啡果(FJ972602)、芒果(ALP31535.1)、鳄梨(AND76909.1)。

表3 资源圃内病株总调查Table 3 Survey of diseased plants in resources nursery

表4 资源圃内病果总调查Table 4 Survey of disease fruit in resources nursery

结果显示,此病原菌分离物与炭疽菌同源性高达95%以上。采用MegAlign工具进行系统发育树的构建,结果显示,此病原菌分离物与与浙江无核柿(AY787483,AY791890)和次郎甜柿(JQ957543)处在进化树的同一分支上(图6)。

A.当年生嫩梢; B.多年生枝干

A.叶柄处; B.叶脉处; C.叶片侵染初期; D.叶片侵染后期

2.3 田间炭疽病原菌接种后的症状变化

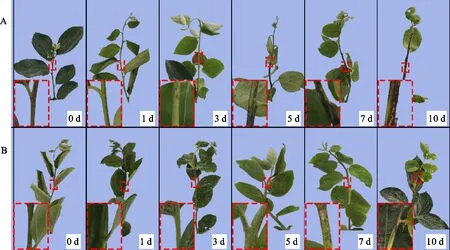

病原菌接种柿枝叶:从筛选出来的感病和抗病资源中选择感病品种‘富平尖柿’和抗病品种‘鸡心黄’,对这两种供试材料进行田间炭疽病接种试验,套袋保湿,每个处理3~5个嫩梢,分别于始日、第1天、第3天、第5天、第7天和第10天采样,发现感病品种‘富平尖柿’第3天开始出现病斑,随着时间的推移,病斑逐渐扩大,叶片逐渐减少,在第10天时,枝梢的叶片掉落严重,并伴随枯萎的迹象。而抗病尖柿‘鸡心黄’在第5天时才开始出现病斑,且病斑扩散速度较慢,落叶情况不明显(图7)。

A.柿蒂侵染初期; B.柿蒂侵染后期

A.柿果侵染初期; B.柿果侵染后期

A.正面菌落形态; B.反面菌落形态; C.分生孢子

图6 炭疽病原菌ITS序列系统发育树Fig.6 Phylogenetic tree of ITS gene sequence of anthrax pathogen

病原菌接种柿果实:田间选用感病品种‘富平尖柿’进行果实的表面病原菌接种,在黑色记号笔标记处接种配制好的炭疽病原菌孢子液,然后套袋保湿,随着时间的延长,先出现黑褐色小斑点,随后病斑逐渐扩大,最终导致非正常落果(图8)。

2.4 室内炭疽病原菌接种柿嫩梢后的症状变化

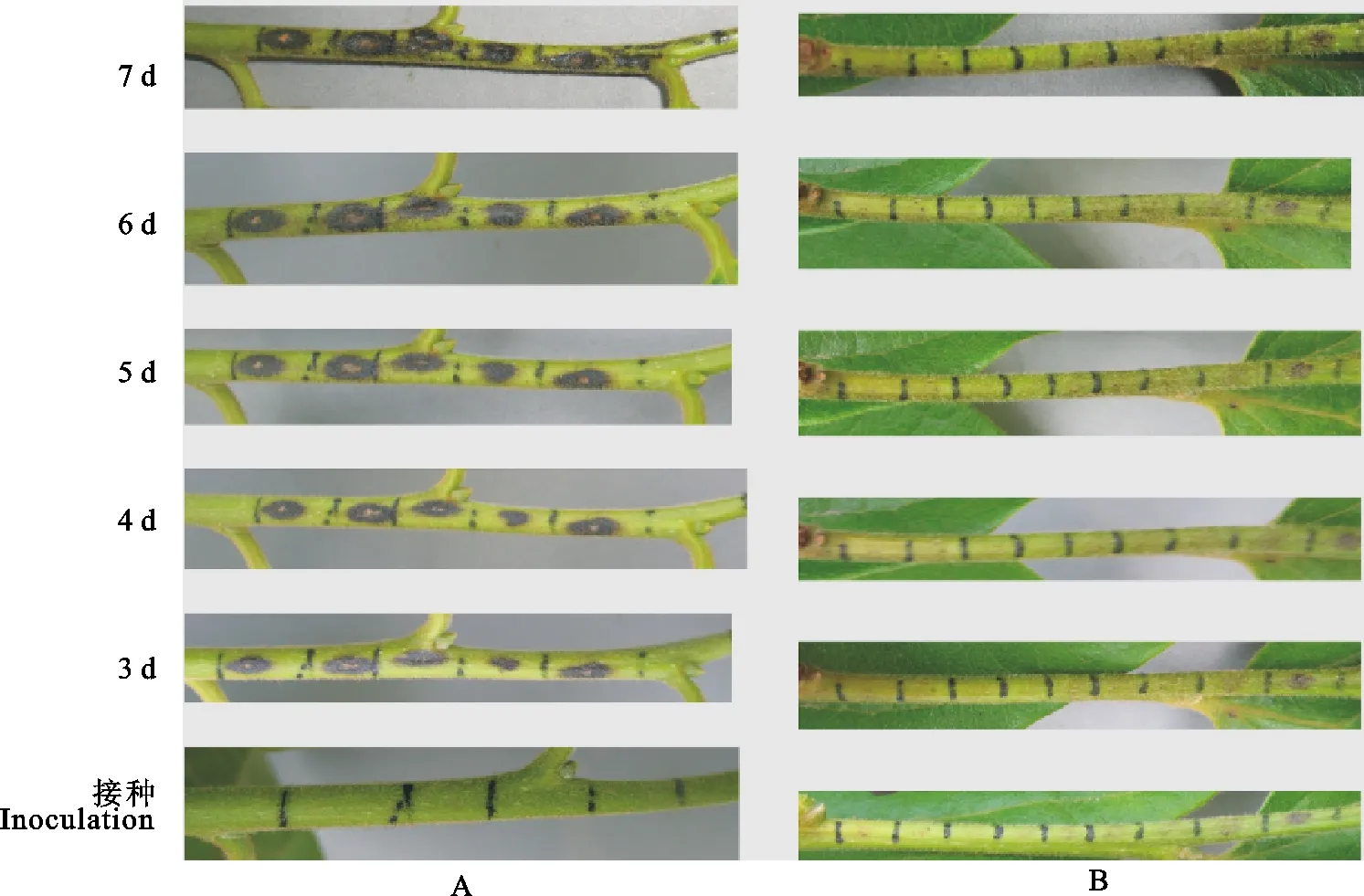

室内接种经调查发现,在选用的供试材料中,用记号笔做好标记,在标记处进行孢子液的侵染,分别于接种后3 d、4 d、5 d、6 d和7 d观察,发现感病品种‘富平尖柿’接种后随着时间的增加,病斑逐渐扩大凹陷,并开始产生粉红色的分生孢子。而抗病尖柿‘鸡心黄’在接种后,随着时间的推移,标记处表型并无太大变化(图9)。

A.富平尖柿; B.鸡心黄

A.果实接种前期; B.果实接种后期

A.富平尖柿; B.鸡心黄

3 讨论与结论

柿炭疽病是陕西等主产区的一种重要真菌病害,柿子作为中国主栽品种,近年来各地种植面积也逐年增多,而炭疽病的爆发则大大影响柿产量,危害柿产业的发展。 本研究对国家柿种质资源圃保存的现有资源随机进行抽样调查,并按照柿果实脱涩与种子形成的关系[32],分成完全甜柿(PCNA)、不完全甜柿(PVNA)、完全涩柿(PCA)、不完全涩柿(PVA),根据侵染病原菌后的表型,把他们分成5个等级:高抗(HR)、中抗(MR)、感病(S)、中感(MS)和高感(HS)。同时基于2017-2019的田间调查,对柿资源病株及病果按感病程度分4个级别:无、轻、中、重,初步筛选出关于柿炭疽病的抗性品种和感性品种。并通过田间炭疽病调查总结出炭疽病发病规律:炭疽病原菌主要侵害柿树当年生嫩梢、柿叶、柿蒂以及柿果,通过菌丝体和分生孢子在发病部位上越冬,其中2 a生枝带病菌率最多,随枝龄的增加病菌活性逐渐降低。炭疽病原菌喜高温高湿,进入春季后,温度逐渐升高,分生孢子等通过风雨或昆虫媒介进行传播,从组织的伤口或表层侵入,湿度大时,更容易产生分生孢子团,这些孢子是引起再侵染的主要病源。本试验对筛选出的抗性品种‘鸡心黄’和感病品种‘富平尖柿’分别进行枝叶喷洒和嫩梢涂刷,接种炭疽病原菌。结果表明,‘鸡心黄’发病率极低,对炭疽病病原菌有较好的抗性;‘富平尖柿’普遍感染炭疽病,对发病植株观察发现,病原菌主要从嫩梢表皮和半木质化枝的皮孔入侵,而完全木质化的枝条却很难感病。炭疽病原菌随风传播,借雨露萌发入侵,并可进行多次侵染。病原菌侵染结果显示,5月底至7月上旬发病率最高,8月中旬至9月中旬次之。7月中旬到8月上旬侵染率最低,推测高温可能抑制其病原菌的生长。综上,本试验在致病性研究中,从分子角度对炭疽病原菌进行病原菌的分离,通过形态学鉴定并结合柯赫式法则进行ITS序列分析,证明柿炭疽病为炭疽病菌。试验对柿种质资源圃进行了系统调查分类,总结柿炭疽病发病规律,并分析不同品种的感病机理,为柿炭疽病防治及抗病机理研究提供依据。