我国运动员运动道德判断的认知神经机制研究

——基于ERPs证据

王 栋,陈作松

近年来,尽管我国对运动员道德教育日益重视,但运动员的各种运动道德失范问题依然存在。运动道德判断作为影响运动员运动道德失范行为的重要因素已引起学者关注。Shields等(1995)认为,由于竞技运动强调“竞争”和“成绩”,当运动员处于只追求“成功”或“获胜”的竞技情景时,易使运动员陷入运动道德两难的境地,引发运动道德判断问题。目前,该领域的研究主要聚焦于探讨运动道德判断的前因变量以及揭示运动道德判断与运动道德行为的关系(即运动道德判断的后效研究)。在前因变量方面,学者主要关注的变量可大致划分为3类:人口统计学变量、个体特征变量、社会情境变量。人口统计学变量主要体现在年龄(张根存,2008;Fruchart et al.,2016;Hahm,2014;Mouratidou et al.,2012;Proios et al.,2006;Rutten et al.,2011)、性别(Karamavrou et al.,2004;Waegeneer et al.,2016)、受教育程度(Mouratidou et al.,2012;Proios et al.,2006)、职业与非职业(Shrout et al.,2017)、运动经验(Mouratidou,et al.,2012)和项目类型(Kamali et al.,2015)。Mouratidou等(2012)发现,运动员年龄、运动经验与运动道德判断具有显著性负相关关系;Proios等(2006)发现,不同受教育程度运动员的运动道德判断并无差异;Karamavrou等(2004)发现,运动员运动道德判断不存在性别差异;Shrout等(2017)指出,职业运动员的运动道德判断得分显著低于非职业运动员;Kamali等(2015)研究发现,集体项目和个人项目运动员运动道德判断不存在显著性差异。此外,Mouratidou等(2007)发现,运动员运动道德判断并无竞技位置和运动年限上的显著性差异。

个体特征变量主要体现在道德认同(Kavussanu et al.,2015;Shields et al.,2018)、移情(Stanger et al.,2012)、目标定向(Calmeiro et al.,2015;Mouratidou et al.,2012;Sage et al.,2006;Shrout et al.,2017)以及竞争定向与个体道德自我评价(Shields et al.,2018)。Shields等(2018)发现,运动员的协作定向可以正向预测运动道德判断,而对抗定向则可以负向预测运动道德判断,并且运动员的道德认同和个体道德自我评价可以对运动道德判断产生正向影响效应。Stanger等(2012)发现,运动员的移情可以负向预测运动道德判断,并且预期内疚在上述关系中具有中介效应;Calmeiro等(2015)发现,自我定向可以负向显著预测运动道德判断,而任务定向的正向预测效应并不显著。

社会情景变量对运动道德判断的影响主要体现在道德氛围(Steinfeldt et al.,2011)、动机氛围(Kavussanu et al.,2006)和重要他人(Malete et al.,2013)。Steinfeldt等(2011)发现,运动员感知的道德氛围和表现氛围可以正向预测运动道德判断;Malete等(2013)发现,能够感知队友具有更多欺骗和侵害倾向的运动员更可能做出运动反社会行为判断等。

探索运动道德判断的前因变量有助于更好地理解运动员的运动道德判断,然而,某些前因变量是否具有预测效应还有待进一步实证研究证实。生活领域研究提及的一些前因变量,如父母教养方式和道德推脱等也都可能会对运动道德判断产生影响,但这些前因变量尚未引起运动道德研究领域学者的关注和重视(王栋等,2018b)。此外,现有研究对各前因变量之间的关系以及各前因变量之间是否存在交互效应的探查并不充分。社会认知理论认为,个体行为是由人和环境交互作用决定的,因此,未来该领域的研究应在关注探索更广泛前因变量及其作用机制的同时,揭示运动员个体特征变量与社会情境变量交互效应对运动道德判断的影响,这可为我国运动员的职业道德教育提供重要的理论指导及切实可行的实践操作。

除考察前因变量外,揭示运动员运动道德判断与运动道德行为的关系也引起了学者的关注。早期研究对运动道德失范行为给予了浓厚的兴趣(如攻击性行为、侵害性行为等),相关研究结果也较为一致。如Bredemeier等(1984)发现,运动员运动道德判断可以对教练员感知的运动员攻击性行为产生显著的负性预测效应;Stephens(2000)指出,运动道德判断可以对运动员自我报告的欺骗等不道德行为产生显著的负向预测效应。Li等(2016)发现,依照行为结果对他人造成的影响可以将运动道德行为划分为运动亲社会行为和运动反社会行为。已有实证研究指出,运动员运动道德判断可以对运动亲社会行为产生正向影响效应,对运动反社会行为产生负向影响效应(Rutten et al.,2011;Shields et al.,2018)。然而,以上研究并未区分行为指向(队友或对手)(Al-Yaaribi et al.,2017),运动员运动道德判断对运动亲、反社会行为的预测效应是否会因行为指向的不同而存在差异也有待进一步考察。

综上所述,现有研究对了解运动员运动道德判断做出了重要贡献,然而现有研究多聚焦于运动道德判断的前因与后效。为提升运动员职业道德教育提供新的视角和科学依据,更好了解运动道德判断的决策机制,对运动道德判断的认知神经机制进行揭示已成为运动道德领域研究亟待解决的关键问题。从生活领域的研究看,道德判断相关研究已成为社会认知神经领域研究的热点,学者多采用功能磁共振成像(fMRI)技术,考察不同任务下脑区的激活及其差异(Greene et al.,2001,2008)。Churner等(2009)认为,虽然fMRI具有空间定位优势,但由于其缺乏时间精度,难以提供时间进程上的精确证据,而事件相关电位(ERP)技术却可以弥补这一缺憾与不足。因此,本研究以认知心理学和认知神经科学为视角,运用ERP技术从行为和认知神经层面揭示我国运动员运动道德判断的认知神经机制,同时对暴力行为、兴奋剂使用、假赛与消极比赛、自知失诚4类运动道德失范行为的判断机制进行考察。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取19名高水平运动员被试,其中,篮球运动员10名(52.63%),游泳运动员9名(47.37%),运动等级皆为一级,年龄为20.05±1.43岁,训练年限为11.21±3.63年。所有被试皆为右利手,视力或矫正视力正常,在进行本研究前均未参加过类似实验。实验开始前所有被试签署知情同意书,实验结束后给予一定报酬。实验获得上海交通大学伦理委员会批准(编号ML16026)。

1.2 实验材料及有效性评定

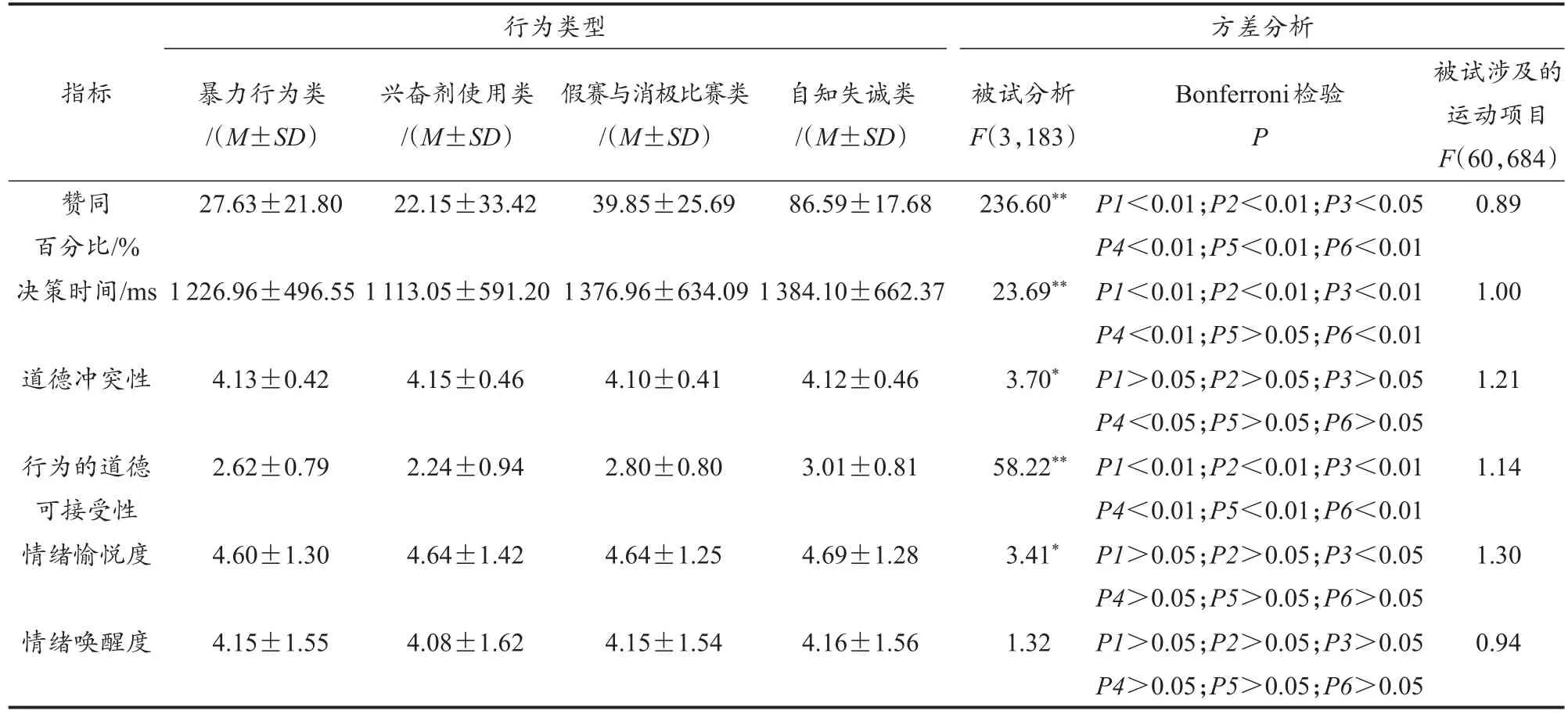

王栋等(2018a)以网络搜集的598篇我国运动员运动道德失范行为的新闻报道以及对90名现役我国高水平运动员的访谈为素材,运用Nvivo 8.0质性分析软件对我国运动员运动道德失范的行为类型进行了质性研究,发现我国运动员运动道德失范行为可划分为4类:暴力行为类、兴奋剂使用类、假赛与消极比赛类、自知失诚类,并由此研制了4类运动道德失范行为判断材料(每类40个)。在开展正式ERP实验前,本研究对4类实验材料的有效性进行了评价。本研究前期共招募运动员187名(不包含ERP实验被试)①男性95名(50.80%),女性92名(49.20%);二级运动员90名(48.13%),一级运动员 66名(35.29%),健将级运动员 31名(16.58%);平均年龄20.84岁(SD=1.49);平均训练年限9.04年(SD=3.29);运动项目包含篮球、足球、橄榄球、击剑、跆拳道、田径、摔跤、举重、排球、羽毛球、游泳、拳击、体操、柔道、手球和网球等。,依据以往相关研究(Lotto et al.,2014)及建议(McGuire et al.,2009)从赞同百分比(功利性选择)、决策时间、道德冲突性、行为的道德可接受性、情绪愉悦度和情绪唤醒度6个方面对实验材料的有效性进行评定,同时也进行了被试分析和项目分析。有效性评定结果表明(表1、2),4类实验材料在上述6个方面都存在显著性差异,被试分析和项目分析结果也相一致,且不受运动项目的影响。因此,4类运动道德失范行为判断材料可以作为开展运动员运动道德判断认知神经机制研究的有效实验材料。

表1 被试分析结果Table 1 Results of the SubjectAnalysis

1.3 实验设计与过程

依据研究目的,并为了避免被试自身个体差异对实验结果可能造成的影响,研究采用完全被试内实验设计,即每名被试都需完成4类实验材料的作答。自变量为运动道德失范行为判断类型,因变量为赞同百分比、决策时间、ERP各成分的峰波幅(或平均波幅)及潜伏期。根据研究目的及相关研究范式(李健等,2011;Manfrinati et al.,2013;Sarlo et al.,2012;Wang et al.,2014),每一运动道德判断实验材料皆以双屏呈现,即第1个屏幕呈现基础背景,被试可根据自身阅读速度进行阅读,阅读完成后按“空格键”进入第2个屏幕,该屏幕将会呈现带有冲突的抉择行为和问题“你会这样做吗?”,被试需在8 s内对问题做“会”和“不会”的判定,脑电记录从第2个屏幕呈现抉择行为开始至运动员问题作答完毕为止。方差分析表明,第2个屏幕呈现的4类实验材料在字数上并不存在显著性差异,F(3,156)=1.29,P>0.05。为平衡左右手,一部分被试“会”按键盘字母“Z”,“不会”按键盘字母“M”,另一部分被试“会”按键盘字母“M”,“不会”按键盘字母“Z”。作答完成后,计算机自动呈现下一材料(图1)。实验包含4个组块(block),每个组块由40个运动道德两难问题构成(每类10个)。同时,为了降低运动员作答的社会期望效应,除在正式实验开始前强调作答的保密性、匿名性以及作答真实性和准确性对研究结果的重要性外,还对每个组块包含的4类实验材料进行随机呈现,并对自知失诚类的“会”和“不会”的作答进行反向操作(选“会”代表非功利性判断,“不会”代表功利性判断)。每个组块完成后,计算机将自动呈现休息语提示,被试可根据自身疲劳程度进行休息,实验持续40~50 min。

表2 项目分析结果Table 2 Results of the ItemAnalysis

图1 本研究实验流程Figure 1.Sequence of Events in the Experiment

1.4 数据的采集与处理

行为学数据由E-prime 2.0采集。ERP数据采用德国BP公司生产的脑电采集系统采集(64导电极帽),并使用Analyzer 2.1对脑电(EEG)数据进行离线处理。研究选取以两侧乳突的平均电位作为参考电极,采用半自动模式去除眼电和其他伪迹,50 Hz市电干扰以及剔除波幅大于±80 μV的伪迹信号。根据本研究目的以及相关研究建议(Sarlo et al.,2012),选取 27个电极点(FPZ、FZ、F1、F2、F3、F4、FCZ、FC1、FC2、FC3、FC4、CZ、C1、C2、C3、C4、CPZ、CP1、CP2、CP3、CP4、PZ、P1、P2、P3、P4、OZ)进行处理和分析。选取刺激呈现前200 ms到刺激后800 ms为刺激锁时的分析时程,基线校正为刺激呈现前200 ms的均值。选取反应前1 000 ms到反应后500 ms为反应锁时的分析时程,基线校正为反应前-1 000~-800 ms的均值。刺激锁时4类运动道德失范行为的平均叠加次数分别为:暴力行为类27.90±5.16次,兴奋剂使用类27.16±6.14次,自知失诚类26.04±6.98次,假赛与消极比赛类27.53±6.55次;反应锁时4类运动道德失范行为的平均叠加次数分别为:暴力行为类28.83±6.78次,兴奋剂使用类30.94±8.08次,自知失诚类30.78±7.48次,假赛与消极比赛类28.28±8.38次。此外,对于可以识别明显峰波幅的成分,研究选取相应时程内的最大峰值进行波幅的统计和分析,对于不能识别明显峰波幅的成分,则选取对相应时程内的平均波幅进行统计和分析。采用SPSS 16.0对数据进行重复测量方差分析,统计结果非球形性时采用Greenhouse-Gessisser法进行校正。

2 研究结果

2.1 行为结果

在决策时间方面,暴力行为类为2 084.94±518.78 ms、兴奋剂使用类为1 756.64±641.43 ms、自知失诚类为2 849.33±604.75 ms、假赛与消极比赛类为3 156.47±738.64 ms。可见,假赛与消极比赛类的决策时间明显高于其他3类运动道德失范行为,兴奋剂使用类的决策时间最短。方差分析表明,4类行为在决策时间上存在显著差异,F(3,54)=31.12,P<0.01,Pairwise Comparisons分析表明4类行为的两两比较均达到显著水平。在功利性选择百分比方面,暴力行为类为23.03±17.09%、兴奋剂使用类为11.97±27.24%、自知失诚类为82.50±23.33%、假赛与消极比赛类为33.82±25.2%。自知失诚类的赞同百分比远高于其他3类运动道德失范行为,兴奋剂使用类的赞同百分比最低。方差分析表明,4类行为在赞同百分比方面存在显著性差异,F(3,54)=55.82,P<0.01,Pairwise Comparisons分析表明,暴力行为类与其他3类运动道德失范行为均具有显著性差异,兴奋剂使用类和自知失诚类存在显著性差异,兴奋剂使用类和假赛与消极比赛类的两两比较不显著。

2.2 ERP结果

为更好了解4类运动道德失范行为判断的认知加工过程和机制,本研究从刺激锁时和动作锁时两个方面对EEG离线数据进行分析和处理。

2.2.1 刺激锁时结果

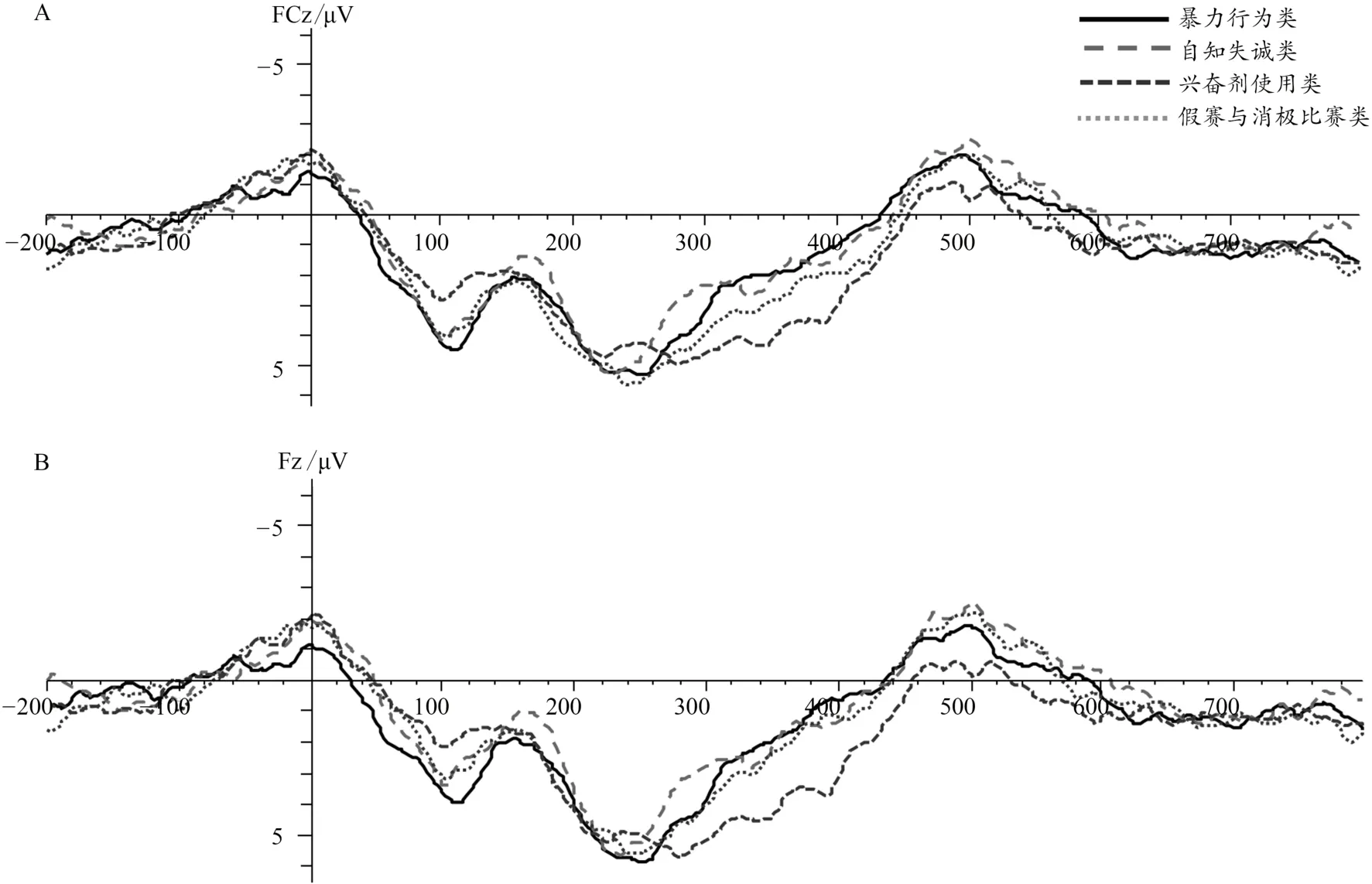

从总平均图看,在刺激锁时阶段,4类实验任务诱发了明显的 P1(70~130 ms)、N1(120~180 ms)、P260(220~380 ms)和晚期慢负波N500(380~500 ms)成分(图2)。

图2 刺激锁时总平均图Figure 2.GrandAveraged ERPs Recorded at Time-locked to the Decision Slide

2.2.1.1 P1

在P1峰波幅方面,判断类型主效应不显著,F(3,54)=0.83,P>0.05,即暴力行为类(M=4.23 μV,SE=0.71),自知失诚类(M=3.91 μV,SE=0.95),兴奋剂使用类(M=3.27 μV,SE=0.73)和假赛与消极比赛类(M=3.71 μV,SE=0.61)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,468)=12.39,P<0.01,额区普遍高于其他脑区,最大波幅出现在额区F3电极点位置上(M=6.26 μV,SE=0.94);判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(78,1 404)=0.90,P>0.05。在P1潜伏期方面,判断类型主效应不显著,F(3,54)=0.84,P>0.05,即暴力行为类(M=115.50 ms,SE=3.85),自知失诚类(M=118.93 ms,SE=4.86),兴奋剂使用类(M=120.50 ms,SE=4.91)和假赛与消极比赛类(M=118.71 ms,SE=5.28)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,468)=9.98,P<0.01,顶区潜伏期普遍长于其他脑区,顶区P2点潜伏期最长(M=129.58 ms,SE=4.37);判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(78,1 404)=0.88,P>0.05。

2.2.1.2 N1

在N1峰波幅方面,判断类型主效应不显著,F(3,54)=1.21,P>0.05,即暴力行为类(M=-0.53 μV,SE=0.63),自知失诚类(M=-0.63 μV,SE=0.66),兴奋剂使用类(M=-0.87 μV,SE=0.82)和假赛与消极比赛类(M=-0.21 μV,SE=0.47)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,468)=17.74,P<0.01,枕区普遍高于其他脑区,最大波幅出现在枕区Oz电极点上(M=-3.82 μV,SE=0.43);判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(7.68,138.28)=1.61,P>0.05。在N1潜伏期方面,判断类型主效应不显著,F(3,54)=0.65,P>0.05,即暴力行为类(M=178.87 ms,SE=4.76),自知失诚类(M=173.36 ms,SE=4.96),兴奋剂使用类(M=181.66 ms,SE=6.03)和假赛与消极比赛类(M=179.25 ms,SE=6.13)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,468)=14.65,P<0.01,枕区潜伏期普遍长于其他脑区,枕区Oz点N1成分潜伏期最长(M=196.63 ms,SE=4.67);判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(9.44,169.87)=1.33,P>0.05。

2.2.1.3 P260

在P260峰波幅方面,判断类型主效应不显著,F(3,54)=0.67,P>0.05,即暴力行为类(M=6.03 μV,SE=0.70),自知失诚类(M=5.95 μV,SE=0.71),兴奋剂使用类(M=6.57 μV,SE=0.59)和假赛与消极比赛类(M=6.01 μV,SE=0.55)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,468)=19.83,P<0.01,额区普遍高于其他脑区,最大波幅出现在额区F3电极点上(M=10.76 μV,SE=0.89);判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(7.21,129.77)=2.00,P>0.05。在P260潜伏期方面,判断类型主效应不显著,F(3,54)=2.25,P>0.05,即暴力行为类(M=278.00 ms,SE=6.87),自知失诚类(M=285.08 ms,SE=11.59),兴奋剂使用类(M=297.51 ms,SE=7.75)和假赛与消极比赛类(M=297.20 ms,SE=7.48)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,468)=24.68,P<0.01,顶区普遍高于其他脑区,顶区P4点P260成分的潜伏期最长(M=334.37 ms,SE=6.69);判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(78,1 404)=1.06,P>0.05。P260成分的进一步LORETA溯源分析表明(图3),4类运动道德失范行为判断都显著激活了右侧BA10区(MNI:39,52,1),该区是整合情绪和认知的关键脑区(王云强 等,2017;Greene,2007;Greene et al.,2001,2004,2007),这说明,情绪和认知参与了4类运动道德失范行为判断的加工过程。

图3 P260成分LORETA溯源分析图Figure 3.LORETAAnalysis of P260 Component

2.2.1.4 晚期慢负波N500

在N500峰波幅方面,判断类型主效应不显著,F(3,54)=1.61,P>0.05,即暴力行为类(M=-2.81 μV,SE=0.55),自知失诚类(M=-3.45 μV,SE=0.41),兴奋剂使用类(M=-2.15 μV,SE=0.53)和假赛与消极比赛类(M=-2.92 μV,SE=0.55)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,468)=10.19,P<0.01,额区普遍高于其他脑区,最大波幅出现在额区F2电极点上(M=-5.25 μV,SE=0.56);判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(6.99,125.87)=2.00,P>0.05。在N500潜伏期方面,判断类型主效应不显著,F(3,54)=0.77,P>0.05,即暴力行为类(M=491.42 ms,SE=10.92),自知失诚类(M=488.71 ms,SE=12.96),兴奋剂使用类(M=493.33 ms,SE=6.40)和假赛与消极比赛类(M=504.26 ms,SE=7.49)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,468)=6.10,P<0.01,顶区普遍高于其他脑区,顶区P3点N500成分的潜伏期最长(M=510.40 ms,SE=7.21);判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(8.98,161.62)=1.36,P>0.05。

2.2.2 反应锁时结果

在反应锁时阶段(1名被试Mark提取发生错误,分析时的被试人数为18名),从总平均图看,实验任务都诱发了运动预备电位(BSP)成分(-800~-50 ms)、动作电位(MP)成分(-50~120 ms)、运动后电位(RAF)早期成分(50~180 ms)、RAF晚期成分(180~350 ms)(图4)。

图4 反应锁时总平均图Figure 4.Grand-averaged ERPs Recorded at Time-locked to the Behavioral Response

2.2.2.1 BSP

在BSP平均波幅方面,判断类型主效应不显著,F(3,51)=0.33,P>0.05,即暴力行为类(M=0.32 μV,SE=0.44),自知失诚类(M=0.10 μV,SE=0.51),兴奋剂使用类(M=0.34 μV,SE=0.32)和假赛与消极比赛类(M=0.21 μV,SE=0.46)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,442)=6.58,P<0.01,额区普遍高于其他脑区,最大波幅出现在额区F4电极点上(M=1.69 μV,SE=0.46);判断类型与电极点位置交互效应显著,F(5.52,93.86)=2.61,P<0.05,但进一步分析发现,所有电极点上4类运动道德失范行为判断并不存在显著性差异。

2.2.2.2 MP

在MP峰波幅方面,判断类型主效应不显著,F(3,51)=0.31,P>0.05,即暴力行为类(M=-2.85 μV,SE=0.64),自知失诚类(M=-3.06 μV,SE=1.06),兴奋剂使用类(M=-2.32 μV,SE=0.72)和假赛与消极比赛类(M=-3.09 μV,SE=0.49)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,442)=3.37,P<0.01,额极区普遍高于其他脑区,最大波幅出现在额极区FPz电极点上(M=-5.30 μV,SE=0.94);判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(4.60,78.18)=1.94,P>0.05。在MP潜伏期方面,判断类型主效应不显著,F(2.12,36.01)=3.01,P>0.05,暴力行为类(M=-5.14 ms,SE=11.08),自 知 失 诚 类(M=11.83 ms,SE=10.10),兴奋剂使用类(M=12.42 ms,SE=11.61)和假赛与消极比赛类(M=-3.64 ms,SE=1.36)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,442)=5.65,P<0.01,枕区普遍高于其他脑区,枕区Oz点MP成分的潜伏期最长(M=27.44 ms,SE=7.79);判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(78,1326)=0.83,P>0.05。

2.2.2.3 RAF早期成分

在运动后电位RAF早成分峰波幅方面,判断类型主效应不显著,F(3,51)=0.71,P>0.05,即暴力行为类(M=3.36 μV,SE=0.79),自知失诚类(M=2.23 μV,SE=0.83),兴奋剂使用类(M=3.22 μV,SE=0.84)和假赛与消极比赛类(M=2.79 μV,SE=0.58)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,442)=3.54,P<0.01,额区普遍高于其他脑区,最大波幅出现在额区F4点上(M=4.29 μV,SE=0.93);判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(4.18,71.11)=1.31,P>0.05。在运动后电位RAF早成分潜伏期方面,判断类型主效应不显著,F(3,51)=1.25,P>0.05,即暴力行为类(M=118.47 ms,SE=6.66),自知失诚类(M=113.95 ms,SE=5.88),兴奋剂使用类(M=107.18 ms,SE=5.25)和假赛与消极比赛类(M=118.25 ms,SE=6.94)不存在显著性差异;电极点位置主效应不显著,F(26,442)=1.00,P>0.05;判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(78,1326)=0.87,P>0.05。

2.2.2.4 RAF晚期成分

在运动后电位RAF晚成分峰波幅方面,判断类型主效应不显著,F(3,51)=0.35,P>0.05,即暴力行为类(M=5.29 μV,SE=0.66),自知失诚类(M=4.59 μV,SE=0.66),兴奋剂使用类(M=4.77 μV,SE=0.60)和假赛与消极比赛类(M=4.89 μV,SE=0.51)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,442)=20.39,P<0.01,额区普遍高于其他脑区,最大波幅出现在额区F3电极点上(M=7.80 μV,SE=0.67);判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(78,1 326)=0.46,P>0.05。在运动后电位RAF晚成分潜伏期方面,判断类型主效应不显著,F(3,51)=0.86,P>0.05,即暴力行为类(M=252.10 ms,SE=6.06),自知失诚类(M=259.46 ms,SE=4.90),兴奋剂使用类(M=252.51 ms,SE=6.71)和假赛与消极比赛类(M=256.11 ms,SE=6.01)不存在显著性差异;电极点位置主效应显著,F(26,442)=9.09,P<0.01,枕区普遍长于其他脑区,枕区Oz点RAF晚成分的潜伏期最长(M=282.47 ms,SE=4.88);判断类型与电极点位置交互效应不显著,F(78,1326)=1.10,P>0.05。

3 讨论

3.1 不同类型运动道德判断的行为特征

研究发现4类运动道德失范行为判断存在决策时间上的显著差异,兴奋剂使用类的决策时间最短,假赛与消极比赛以及自知失诚类相对较长,说明运动员在面临兴奋剂使用类判断情景时,能够迅速做出选择,而在面临假赛与消极比赛类时则需要花费较长时间做出选择。这或许是因为,兴奋剂使用较为敏感,加之会危害运动员自身健康,运动员较少会做出功利性选择,因而作答时间最短,而对于假赛与消极比赛以及自知失诚类行为,运动员可能需要反复权衡利弊,作答时间也就相对较长。在功利性选择百分比方面,研究发现4类运动道德失范行为判断存在显著性差异,自知失诚类的功利性选择百分比远高于其他3类,这是由自知失诚类的特点所致。在该类判断情景中,运动员的失诚行为往往只有运动员自己知晓,无论“会”与“不会”,都难以被裁判或官员察觉且并无严重后果,因而当处在只有自我知晓的运动道德判断情景时,个体往往倾向于做出功利性选择。同时,研究还发现,与其他3类运动道德失范行为判断相比,兴奋剂使用类的功利性选择百分比最低。如前文所述,兴奋剂使用十分敏感,且有损健康,从而导致了上述结果的出现。

3.2 不同类型运动道德判断的ERP特征

刺激锁时的ERP平均波形表明,4类运动道德失范行为判断任务在大脑皮层都诱发了明显的视觉ERP早期成分——P1、N1。P1和N1都属于外源性ERP成分,是注意效应的主要成分,代表了个体对刺激信息识别或知觉的早期加工和处理过程。P1成分通常被认为与注意选择有关,波幅反映了个体对刺激信息注意资源消耗的多少,潜伏期反映了个体对刺激信息选择注意的速度(Mangun et al.,1991)。N1成分与注意的认知识别有关,波幅大小反映了个体对刺激信息的注意、识别或辨别程度的高低,潜伏期反映了个体对刺激信息识别的速度(Vogel et al.,2000)。本研究发现,4类运动道德失范行为判断任务诱发的P1和N1成分主效应均不显著,这说明4类运动道德失范行为判断在刺激信息的早期知觉和识别加工上并未表现出不同。同时研究还发现,4类运动道德失范行为判断都诱发了明显的晚期成分P260,P260通常被看作是P2成分和P3成分的整合成分(Wang et al.,2014),是道德判断任务诱发的典型成分,反映了个体对道德两难加工后产生的即时情绪反应(Sarlo et al.,2012)。如Sarlo等(2012)发现,与附带性道德两难相比,工具性道德两难在额极和额区诱发了更大的P260波幅,而且被试自评的负性情绪体验与P260波幅具有显著性正相关关系。然而,虽然本研究发现4类运动道德失范行为判断都诱发了明显的P260成分,但其波幅和潜伏期的主效应均不显著,这说明4类运动道德失范行为判断所产生的即时情绪反应并不存在显著性差异。同时,P260成分的LORETA溯源分析表明,4类运动道德失范行为判断都显著激活了右侧BA10区,该区是整合情绪和认知的关键脑区(王云强等,2017;Greene,2007;Greene et al.,2001,2004,2007),这说明情绪和认知都参与了4类运动道德失范行为判断的加工过程。本研究还发现,4类运动道德失范行为判断都诱发了明显的晚期慢负波N500成分。生活领域道德判断的研究发现,与附带性道德两难相比,工具性道德两难在450~600 ms内诱发的负向波幅更高,研究认为该成分一方面可能与注意力资源分配和工作记忆有关,另一方面,更可能与道德判断过程所需要付出的认知努力(如利弊权衡等)有关(Sarlo et al.,2012)。本研究发现的晚期慢负波N500成分与Sarlo等(2012)发现的450~600 ms成分是同一ERP成分,很可能反映了个体在道德判断中的认知努力。然而N500成分波幅和潜伏期的主效应均不显著,说明4类运动道德失范行为判断过程中被试所需要付出的认知努力并无显著性差异。

反应锁时的ERP平均波形表明,4类运动道德失范行为判断任务都诱发了准备电位BSP、动作电位MP和运动后电位RAF(早成分和晚成分)。BSP是动作开始前800 ms左右的缓慢负电位变化,是一种纯心理性脑电波,由支配运动的心理所致。有研究发现,在被动运动(非注意)时未出现BSP成分,说明BSP成分代表了意动(conation)(魏景汉等,2010)。也有研究指出,BSP成分反映了运动前大脑的准备过程,如运动的计划和准备等(郭峰等,2015)。本研究发现,4类运动道德失范行为判断任务所诱发的BSP成分平均波幅主效应并不显著,说明4类运动道德失范行为判断在动作准备阶段的加工上并没有表现出不同。MP是运动后约100 ms左右的负向成分,反映了运动的早期执行。本研究发现,4类运动道德失范行为判断任务诱发的MP成分的主效应并不显著,说明4类运动道德失范行为判断在动作执行早期加工上也并无差异。RAF(早期和晚期)是运动后50~350 ms内产生的正向ERP成分,反映了运动的后期执行过程。本研究发现,4类运动道德失范行为判断任务诱发的RAF成分主效应并不显著,表明4类运动道德失范行为判断在动作执行后期的加工上同样也无显著性差异。

综上,刺激锁时和反应锁时的各ERP成分分析都表明4类运动道德失范行为判断在认知神经机制加工上并无显著性差异。这可能是因为,4类运动道德失范行为判断都属于道德判断的范畴而不是非道德判断(如事实判断等),按照“道德脑”(即与道德事件信息处理有关的脑区都是相同的)的观点(Abend,2011),大脑在对道德判断信息进行加工时,都会启动人类的“道德脑”,而且对道德判断典型成分P260的溯源分析结果也表明,4类运动道德失范行为判断都显著激活了右侧BA10区,该区通常被认为是整合情绪和认知的关键脑区(王云强等,2017;朱春燕 等,2005;Greene et al.,2002;Lerner et al.,2015;Pascual et al.,2013),说明认知和情绪都参与了4类运动道德失范行为判断的加工。因此,4类运动道德失范行为判断的认知神经机制并未有所区别,都是认知和情绪共同作用的结果。

3.3 研究不足

虽然本研究采用ERP技术对不同类型运动道德失范行为判断的认知神经机制进行了考察,但还存在一定不足:1)使用认知神经技术(ERP和fMRI)研究道德判断本身会给实验设计带来一定局限,被试对抉择行为界面的阅读和作答不可避免的包含有工作记忆等过程,因此,本研究的运动道德判断特指运动员对抉择行为作答这一特定的判断过程;2)由于ERP技术虽然具有时间分辨率优势,但其空间分辨率较差,因此,P260成分溯源分析的结果还有待将来fMRI研究的进一步明确和检验;3)本研究仅对4类运动道德失范行为判断的认知神经机制进行了探究,并未揭示它们与其他判断(如非道德判断和生活领域道德判断)是否会存在不同。

4 结论

1)研制的运动道德失范行为判断实验材料有效性良好,可以作为开展运动员运动道德判断认知神经机制研究的有效实验材料。

2)运动员在对4类运动道德失范行为进行判断时,兴奋剂使用类的决策时间最短,假赛与消极比赛类的决策时间最长;自知失诚类更倾向于做出功利性选择,兴奋剂使用类更倾向于做出非功利性选择。

3)4类运动道德失范行为判断在刺激锁时和反应锁时所诱发的各ERP成分均不存在显著性差异,且P260成分的溯源分析表明都显著激活了右侧BA10区,说明4类运动道德失范行为判断具有相同的认知神经机制,都是认知和情绪共同作用的结果。