江淮地区传统村落空间环境中的重构思路

马远

摘要:传统乡村空间环境的重构是城市发展到一定程度后的必然趋势,建筑形象重构、空间功能优化重组、传统文化的重塑是乡村振兴道路中的必然环节。但现有的城乡规划、建筑设计等方法存在诸多问题,使得传统村落在改造中,很多传统建筑的保护无法落地实施。从我国乡村传统理念出发,站在城乡统筹规划的视野下解读我国江淮地区鄉村改造中的难题,结合笔者在江淮地地区的乡村建设实践,总结出传统乡村改造“风貌延续”、“保留传统”、“应对变化”等策略,为乡村建设提供重构思路。

Abstract: The reconstruction of the traditional rural space environment is an inevitable trend after the development of a city to a certain extent, the reconstruction of the architectural image, the optimization and reorganization of spatial functions and the reconstruction of traditional culture is an inevitable link in the road to rural revitalization. However, the existing urban and rural planning, architectural design and other methods have many problems, making the protection of many traditional buildings in the transformation of traditional villages unable to be implemented. Starting from the traditional concept of China's rural areas, from the perspective of the overall planning of urban and rural areas, this paper interprets the problems in rural reconstruction in the Jianghuai region, combining the author's rural construction practices in the Jianghuai region, summarizes the strategies of "continuation of style", "preservation of tradition" and "responding to changes" for traditional rural reconstruction to provide reconstruction ideas for rural construction.

关键词:乡村空间重构;乡村空间危机;改造思路

Key words: rural space reconstruction;rural space crisis;reform ideas

中图分类号:TU982.29 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)31-0208-02

1 “常态”下的乡村

从党的十六届五中全会提出“社会主义新农村建设”开始,全国范围内的乡村建设拉开了序幕。2012年,党的十八大提出建设“美丽中国”,并在同年的中央经济工作会议中提出“新型城镇化”发展理念。2016年中央一号文件提出增加农村发展内动力。2019年在中共中央、国务院发布的中央一号文件中提出,扎实推进乡村建设,加快补齐农村人居环境和公共服务短板。在我国一系列的政策背景下,中国的乡村正面临各种历史性契机。

江淮地区作为文明重要发源地之一,地域范围产具有深厚的文化遗存和厚重的历史文脉。其范围主要指长江以北、淮河以南区域,其中大部分地区在安徽省境内。同时笔者的乡村建设实践也在此区域内,所以本次探讨主要聚集在安徽境内的长江与淮河之间的地区。安徽省作为我国经济欠发达省份,在乡村建设上落后于江浙等经济发达省份。十多年来安徽乡村产业发展和整体形象呈现出较为单一的态势。在城镇化发展和盲目对经济增长的追求的影响下,大量的乡村空间肌理、建筑风貌在建设中被破坏,乡村空间环境受到很大的冲击。

2 江淮地区乡村空间的危机

江淮地区地处南北交通要塞,自古成为商品交流集散地。同时,由于特殊的地理位置,江淮地区的人文,经济,历史条件即受到皖北文化的影响,也受到皖南文化的侵入,形成了其特有的建筑语言。这里既有皖南的天井、马头墙,又有北方民居的院落格局。房屋结构上多以抬梁与穿斗相结合的木结构为承重主体,以红砖、青砖、夯土、石头多种材料结合形成建筑表皮。随着中国在近代发展的道路上,对西方文化大力推崇,西风东渐,自上而下的崇洋之风盛行。西方早期现代主义建筑思潮和现代设计学原理通过首批具有西方学院派设计学教育背景设计师引入国内。设计学开始影响国内本土城市建筑的发展。

近年来,随着我国城市化进程快速推进,城乡关系逐渐转型,城市的生活理念、发展理念正逐步渗透乡村的生产、生活、生境等各个方面,大量年轻劳动力逃离乡村,流入城市,乡村的内部严重空心化、低端产业聚集,环境污染越演越烈,江淮地区的乡村亦是如此。

2.1 建筑风貌无序化

建筑外部风貌无序化:乡村建筑由于村落不同时期的演化,呈现出自組织建设无序化的特点,建筑风貌脱离本土语言。其中很少建筑保留着当地传统建筑样式。而更多的乡村建设由于受到城市扩张的影响,盲目的追随,或套用城市小区模式,或简单效仿传统乡村风格。导致很多建筑形态呈现出既不像城市建筑,又不像乡村建筑的四不像状态。传统乡村建筑具体表现为瓷砖房,带有欧式装饰元素的建筑受到追捧。乡村原有的建筑形态在消费时代下被认为是过时的和落后的,外部形态重构需要转变观念意识,对乡村外部形象进行重新整合与塑造。

建筑内部功能缺失:乡村建筑室内功能普遍落后于城市建筑。其中,传统乡村建筑吸收了民间风水理念,更多是经验积累下的建筑模式。近代农民加建房屋,大多呈现为“自由生长”格局,没有科学的建造方法,所以,建筑空间出现很多功能问题,如室内缺少卫生设施,动线设置不合理,开窗不合理,导致室内昏暗,潮湿等。另外,建筑结构不能适用于后期由功能转型而带来的改变,这一系列问题也成为乡村建设中的难题。

2.2 乡村空间肌理破碎

目前江淮流域农村居民建筑建设方式仍然是点状分布,向道路、河流、池塘外围,呈现“自由生长”态势。由于缺少引导,农民自发式建设,使得整个村庄房屋日益增多,私搭乱建严重,建筑形态、空间尺度都和原有村落发生严重偏差,造成村子格局形成“内空外散”的空间形态。此外,街巷构成了乡村空间的主要结构骨架,也是空间肌理形成的,重要组成部分。街巷在传统村落中不但担负着日常交通,还是乡村生活中重要的公共活动空间。街巷空间在乡村中形成不同尺度,空间各异的形态,同时,村民利用街巷空间进行交谈、玩耍、纳凉等活动,这些活动本身都成为公共景观中的不可或缺的一部分,极大丰富了乡村景观的视觉体验。但当下的发展,为了满足乡村路路通,让机动车进入乡村,解决乡村的通达性问题,简单的采用水泥直接铺地,不但让乡村道路失去原有面貌,更让土壤失去了生命力。与此同时,原本生动的街巷形成了一排排整齐的、机械单一的运输型交通路网。正是这种规划,破坏了乡村空间环境,破坏了乡村肌理。

2.3 生产空间结构失衡

人口结构失衡:江淮地区由于地方经济相对落后,农村劳动力逐渐向省会和发达地区,这里拥有更多的工作就业机会,从而导致乡村空心化、老龄化、人口结构、人口素质等一系列发生失衡。如果要改变现状,就要通过产业振兴乡村,提供更多工作机会,让年轻人返乡创业、就业。吸引更多高素质人才加入乡村建设中来。

产业结构失衡:工业化带来的精细化合作生产方式化解了以家庭为单位的小农生产方式。现有的土地承包制已经不能适应发展,现代农业、乡村旅游业、农产品开发等,复合型产业难以实施。土地资源集约利用,统一大规模种植、运营、开发是不可阻挡的发展方向。只有产业结构重构根据经济发展模式的变化而调整,土地的价值才能得到最大的利用,一二三产业才能更好、更有效融合发展。

3 江淮地区乡村的重构思路

3.1 延续传统建筑风貌

江淮地区建筑的大多朴素简洁,地地势平坦,多为平原地区,建筑面积较大,面宽、跨度都比江南民居尺度要大。其次,村落风貌还受到环境、气候、人文等因素影响,例如江南建筑的人文情怀,徽派建筑的精工细作,山西建筑的敦厚,都是本地居民对自然的敬畏,顺应自然环境,创造出来的智慧结晶。而江淮地区建筑由于其特殊的地理环境,既有对皖南徽派建筑的吸取,也有受到皖北涡淮地区建筑的影响,这也导致了建筑风格的多元化和包容性。在建造上,江淮地区的乡土建筑的改造应该遵循当地工艺,就地取材,尊重当地文化习俗,在修旧如旧的基础上,运用现代技术,保留传统风貌的同时又有所突破创新。

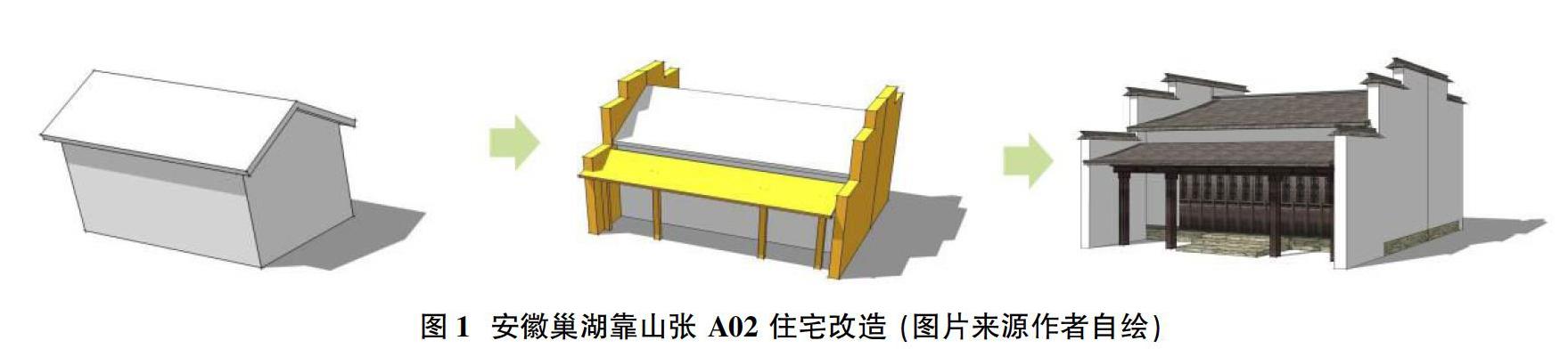

我们以安徽巢湖靠山张村保护性重构设计为例(如图1),在此次项目中我们选择了若干单体建筑,借鉴了皖南民居的部分元素,外立面的屏门,建筑装饰性相较于皖南民居变得更显简洁,同时,采用粗放型材质与砌筑手法,凸显江淮民居的特点等方式。其中我们以A02号民宅改造设计(见图1)为例,首先,在此建筑改造中,把重点还原传统风貌,作为主要设计思路。原有建筑为的单体民宅,毫无地方特色,设计师首先对建筑增设了石基,并在其两侧增加了马头墙,同时为了解决通风和采光,外立面借鉴了皖南建筑立面屏门形式,同时为了增加了单坡廊道,即对建筑传统风貌做了延续,又解决了原有建筑功能上的缺失。

3.2 生活生产场景重构

在乡村空间环境重构中,生活和生产融合一体的乡村特有模式是重要组成部分,生活即生产的一部分,生产即生活的一部分,生产工具的收纳、晾晒场、打谷场等生活生产场景作为重构元素,保留在空间环境中。同时,逢年过节一些民俗活动,舞狮、赛龙舟、唱村歌都可以作为场景重构中的元素,得以保留并发扬。保留原有生活生产状态,生活习俗,文化信仰,需要得到村民的支持和理解,让村民自愿自发的加入进来。这样的原乡风情才是城市人所向往的田园生活,在后期乡村旅游的开发中,可以更大的提升其商业价值。

4 展望

乡村是我国未来几十年发展的重点地区,也是大有可为之地。现有的乡村建设还处于一边实践一边探索的阶段,该如何建设,乡村空间风貌该如何保护,重构中要保护什么,都是我们今天需要探讨的。文中乡村空间环境重构思路正是基于乡村传统生活习俗和江淮地区乡村发展转型时碰到的一系列重构与改造问题而提出的看法。发展乡村,最终还是要落到保护乡村传统风貌上,充分发掘和保护在地文化的同时要适应现代经济生活的发展需求,结合村民自下而上的建设模式,最终实现城乡互补,均衡发展的目标。

参考文献:

[1]文剑钢,文翰梓.我国乡村治理与规划落地问题研究[J].现代城市研究,2015,30(4):16-26.

[2]文剑钢,文瀚梓.新型城镇化的基本问题探讨——以苏南城镇化与乡村风貌保护为例[J].现代城市研究,2013,28(6):9-19.

[3]刘家琨.再生砖[J].新建筑,2008(4):52-56.

[4]林皎皎.中国古代建筑与传统文化[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2004,7(1):91-93.

[5]王伟强,丁国胜.中国乡村建设实验演变及其特征考察[J]. 城市规划学刊,2010(2):79-85.

[6]孙炜炜.乡村景观营造的整体方法研究以浙江为例[M].南京:东南大学出版社,2016.