经导管选择性脑动脉内介入溶栓术联合不同时间亚低温治疗急性脑梗死临床效果、神经功能及应激反应的影响

徐文武,丁小强

随着人们生活水平不断提高和生活习惯改变,我国急性脑梗死发病人数每年超过200万,病死率高出发达国家5倍左右[1]。随着人们生活水平不断提高及生活习惯改变,我国急性脑梗死发病率呈上升趋势。目前临床主要采用脑血管病多项预防指南中推荐的静脉溶栓疗法,可快速缓解患者梗阻,有效恢复梗死部位血供,但治疗时间窗短;在3~4.5 h内大多数急性脑梗死患者就诊时已错过最佳治疗时间[2],对于此类患者在入院后应采取动脉溶栓治疗。随着介入手术的不断提升,经导管选择性脑动脉内介入溶栓术在急性脑梗死治疗中发挥了重要作用,可有效挽救缺血半暗带区域,恢复梗死区血流灌注及减少患者神经损伤[3]。

近年来临床上采用亚低温疗法保护急性脑梗死患者神经细胞,可有效减少脑细胞凋亡并保护脑组织,其疗效已被广泛认可,但对于其治疗时间长短选择存在争议[4]。本研究分析了经导管选择性脑动脉内介入溶栓术联合不同时间亚低温治疗对急性脑梗死临床效果、神经功能及应激反应的影响,旨在为该病的临床治疗提供参考和依据。现报告如下。

1 资料与方法

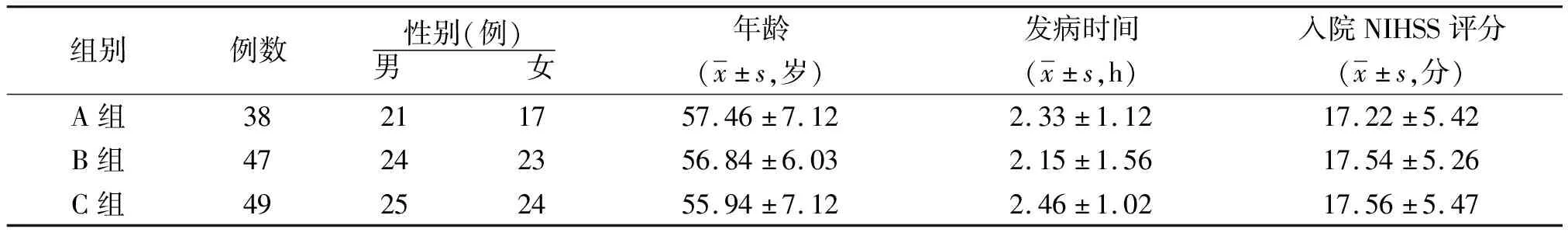

1.1一般资料 选取2016年1月—2018年6月我院收治的急性脑梗死患者134例为研究对象。根据治疗方式分为A组(常规治疗联合经导管选择性脑动脉内介入溶栓术)38例、B组(在A组基础上加用12 h亚低温治疗)47例、C组(A组基础上加用24 h亚低温治疗)49例。

1.1.1纳入标准:符合1995年全国第四届脑血管疾病中制定脑卒中诊断标准[5];经影像学检查证实为首发脑梗死;发病时间<4.5 h;无溶栓禁忌证;均对本研究知情并签署同意书;本研究经医院伦理委员会批准同意。

1.1.2排除标准:脑出血者、有相关检查禁忌证、有自身免疫性疾病者、其他恶性肿瘤者、有严重肝肾功能不全者、有大面积梗死及凝血功能异常者。3组性别、年龄、发病时间、入院美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 3组急性脑梗死患者一般资料比较

1.2方法

1.2.1A组采用常规治疗联合经导管选择性脑动脉内介入溶栓术:在入院后立即给予持续吸氧、减轻脑水肿、清除氧自由基及保护胃黏膜药物等,后使用经导管选择性脑动脉内介入溶栓术。首先将患者血压维持在185/110 mmHg以下,然后在局部麻醉下采用改良Seldinger 穿刺法置入6 F导管鞘,行造影检查确定血管阻塞部位后,选择合适方法进行全脑动脉造影,了解患者动脉闭塞和血管代偿情况,无大动脉闭塞、穿支血管显影差;选择症状相对应区域给予尿激酶10万U静脉注射,然后根据患者具体情况调整尿激酶剂量,注射期间需要关注患者症状体征,了解血管再通情况,观察15 min后结束治疗;术后静脉滴注尿激酶(10万~20万U)持续治疗7 d。

1.2.2B组在A组治疗基础上加用12 h亚低温治疗:使用亚低温治疗仪(北京康宇佳科技开发有限公司),治疗12 h。在治疗过程中需将患者整个头部使用降温帽包裹,水温6~12℃,患者鼓膜温度为33~35℃。在治疗结束后,需慢慢恢复患者鼓膜温度(36.5~37.5℃),恢复时间12~20 h。

1.2.3C组在A组治疗基础上加用24 h亚低温治疗):与B组亚低温治疗方法、操作一致,治疗时间延长至24 h。

1.3观察指标 观察3组临床疗效,对比治疗后第1、7天3组神经功能、氧化应激反应情况并观察治疗安全性。

1.3.1神经功能及临床疗效:使用NIHSS量表进行评价,分值越低说明神经功能恢复情况越好。临床疗效:根据NIHSS量表分值变化评估[6],显效为分值减少≥85%;有效为分值减少 18%~ 84%;无效为分值减少<18%。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.3.2应激反应:2组均在治疗前后抽取清晨空腹静脉血5 ml,离心分离出血清备用,使用化学比色法测定超氧化物歧化酶(SOD)含量;使用硫代巴比妥酸比色法测定血清丙二醛(MDA)含量。

1.3.3安全性评价:记录2组治疗过程中肺部感染、颅内出血、上消化道出血、低血压、心动过缓等并发症情况。

2 结果

2.1NIHSS评分比较 3组治疗前NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。与治疗前比较,3组治疗后第1、7天NIHSS评分均下降,且B、C组低于A组,C组低于B组(P<0.05)。见表2。

表2 3组急性脑梗死患者治疗前与治疗后第1、7天NIHSS评分比较分)

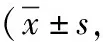

2.2临床疗效比较 B、C组治疗总有效率显著高于A组(P<0.05),但B组和C组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 3组急性脑梗死患者临床疗效比较[例(%)]

2.3氧化应激反应比较 3组治疗前SOD、MDA水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。与治疗前相比,3组治疗后第1、7天时SOD水平均上升,B组和C组高于A组,且治疗后第7天C组高于B组(P<0.05),但治疗后第1天B组和C组比较差异无统计学意义(P>0.05)。与治疗前相比,3组治疗后第1、7天时MDA水平均降低,B组和C组低于A组,且治疗后第7天C组低于B组(P<0.05),但治疗后第1天B组和C组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 3组脑梗死患者治疗前后氧化应激反应比较

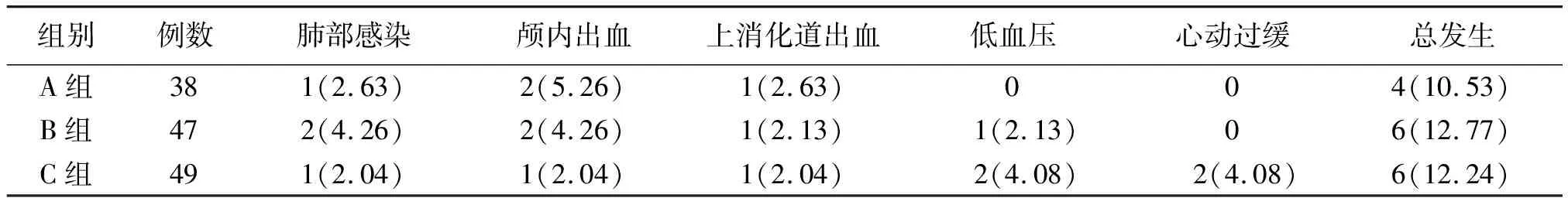

2.4治疗安全性比较 3组并发症总发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 3组急性脑梗死患者并发症情况比较[例(%)]

3 讨论

血栓形成是导致急性脑梗死的重要原因,其治疗关键是早期恢复缺血区域血流灌注;未在有效治疗时间内接受干预治疗,导致闭塞血管未再通使脑部组织救治不及时致患者留下永久性脑功能损伤,出现不同程度后遗症,影响预后[7]。因此早期诊断并选择合适的治疗方法是关键所在。急性脑梗死常规治疗包括营养神经、抗血小板凝固、降脂等药物可达到缓解患者临床症状的目的,但对于患者神经功能恢复等并不理想[8-9]。彭越等[10]研究提出,常规药物治疗急性脑梗死的总有效率仅为75.00%,而使用介入动脉溶栓治疗总有效率可达92.50%;提示使用脑动脉内介入溶栓术治疗效果更好。有研究指出,在急性脑梗死发生之后,对于受损程度较轻的缺血半暗带区仍有部分血供存在,在一定的时间窗内将血管恢复可使此区域脑组织功能恢复正常,这也是溶栓治疗的基础[11-12]。在6 h内进行溶栓治疗,急性脑梗死患者的梗死面积会明显缩小,致残率和远期病死率明显降低[13-15]。

静脉溶栓治疗和动脉溶栓治疗是临床上常使用的治疗手段,重组人组织型纤溶酶原激活物(r-TPA)静脉溶栓治疗虽为急性脑梗死一级推荐治疗手段,但其有严格的治疗时间窗要求。有研究指出,急性脑梗死在治疗过程中溶栓剂会经过患者全身,如剂量不足则达到靶血管剂量较少从而达不到治疗目的;而增加药物剂量会导致患者在治疗过程中出血风险增加,也易对机体其他部位造成损伤[16]。在相关治疗指南中就提出对于不适用r-TPA静脉溶栓治疗者或是治疗失败者可使用动脉溶栓治疗[17]。临床上为保护患者神经细胞常会使用亚低温治疗,可通过较低温度缩小再灌注所产生的梗死范围。王大永等[18]提出,亚低温治疗可降低急性脑梗死患者脑组织代谢,促进蛋白质合成,减轻因缺氧所出现的炎症反应。但在亚低温治疗时间长短上临床争议较大,多建议在溶栓治疗后进行12 h亚低温治疗[19]。但目前有研究提出,可通过延长治疗时间提高患者溶栓治疗效果[20-21]。

本研究结果显示,与治疗前比较,3组治疗后第1、7 天NIHSS评分均降低,以C组下降最为明显,说明经导管选择性脑动脉内介入溶栓加用亚低温治疗能更好地保护患者神经功能,改善预后。与治疗前相比,3组治疗后第1、7天SOD水平上升,MDA水平降低,B、C组变化较A组更显著,且治疗后第7天C组较B组变化更显著,提示亚低温治疗有良好的抗氧化作用,而24 h作用效果要优于12 h治疗,与张萍等[22]研究结果一致。3组并发症总发生率比较差异无统计学意义,提示动脉溶栓治疗后使用亚低温治疗安全性较高,而延长患者亚低温治疗时间临床风险未增加,安全性佳且疗效满意[23-25]。

综上所述,动脉内介入溶栓术联合24 h亚低温治疗对急性脑梗死患者的临床效果好,可在降低氧化应激水平的基础上有效保护患者的神经功能,对改善预后意义重大。