降低肿瘤患者注射低分子肝素皮下出血发生率的研究

汤少平 廖锦燕 付 晓

作者单位:南平市第一医院353000

静脉血栓栓塞症是恶性肿瘤的常见并发症,肿瘤患者发 生静脉血栓栓塞症容易导致死亡,致死率仅次于肿瘤本身引起的死亡概率[1]。经文献资料查阅,低分子肝素可用于恶性肿瘤的辅助治疗,针对抑制血液高凝状态、血栓形成等问题具有明显效果,被广泛应用于肿瘤伴血栓形成患者的治疗[2]。临床应用中,腹部由于面积大、含脂高,且温度相对稳定,药物吸收效果好,常被作为皮下注射低分子肝素的主要部位[3],但脐周有丰富的静脉网,注射部位易发生局部皮下出血、瘀斑等不良反应,不仅增加了患者的痛苦和心理负担,也影响药物的吸收,达不到理想的治疗效果。因此,降低注射低分子肝素引起皮下出血的发生率具有较高的研究价值。我科通过对临床使用低分子肝素引起皮下出血的专项质控,使用PDCA循环改进护理质量[4],改进后存在的问题得到有效解决,注射低分子肝素引起皮下出血的发生率明显降低,现介绍如下。

1.资料和方法

1.1 一般资料 肿瘤内科现有床位58张,月平均住院肿瘤患者约70人次。护理人员17人,其中副主任护师1人、主管护师8人、护师3人、护士5人(包括轮转护士3人)。

1.2 实施方法

1.2.1 数据采集:质控员对本病区护士皮下注射低分子肝素操作过程进行专项调查,注射完毕12小时观察注射部位皮肤情况,若局部出血面积大于0.25cm2,或出现疼痛、硬结,则判断为发生出血,用于计算出血发生率,计算公示如下:

发生率=研究期间低分子肝素钠注射部位出血发生人次/研究期间低分子肝素钠注射人次×100%

为了更好地调查、记录和统计注射低分子肝素引起皮下出血的发生率,护理团队围绕注射低分子肝素的操作影响因素、时间节点、严重程度深入探讨和总结,将操作影响因素归纳为注射部位轮换评估、是否预真空注射、注射方法是否规范、按压时间是否充足、按压手法是否正确五个方面,以注射后12小时作为判断是否皮下出血的时间节点,并将出血的严重程度分为轻度(直径0.5~1cm)、中度(直径1~2cm)、重度(直径大于2cm)。根据探讨和总结得出的结果,制订了肿瘤患者注射低分子肝素记录表,如图1所示。

图1 注射低分子肝素记录表

1.2.2 数据分析与实施改进:通过为期3个月的肿瘤患者抽样调查,并使用信息化手段提高工作效率,实现数据的及时统计与分析[5]。第1个月注射低分子肝素引起皮下出血的发生率为33%,其中重度出血9%、中度出血10%、轻度出血14%,发生皮下出血的影响因素分析结果如图2所示。

图2 第一个月发生皮下出血的影响因素

经过对本病区护士进行注射低分子肝素操作的数据调查与分析,得出第1个月造成皮下出血的主要原因是注射排气方法不正确、注射部位轮换方法有缺陷。通过制定标准化实施操作、设计低分子肝素注射轮换工具定位卡、培养护士的责任心和慎独精神、加强患者护理观察等改进措施,经过1个月的持续改进,第2个月注射低分子肝素皮下出血的发生率下降至23%,其中重度出血4%、中度出血6%、轻度出血13%,重度出血和中度出血发生率明显下降,但轻度出血发生率仍然较高。通过对第2个月的操作数据调查与分析,第1个月造成出血的主要原因在第2个月已得到较好地解决,第2个月造成出血的主要原因是按压深度不够和按压时间不足。经团队研讨,重新细化低分子肝素皮下注射操作流程、质控员负责检查操作护士操作流程是否规范和不定期进行皮下注射操作培训与抽考等改进措施,第3个月注射低分子肝素皮下出血的发生率下降至9%,其中重度出血0%、中度出血3%、轻度出血6%,注射低分子肝素出血发生率得到了有效控制。

2.实施效果

经过两轮的注射低分子肝素持续改进工作,造成皮下出血的主要影响因素得到系统化、标准化解决。

2.1 近3个月发生皮下出血影响因素对比 如图3所示。

图3 近3个月发生皮下出血影响因素对比

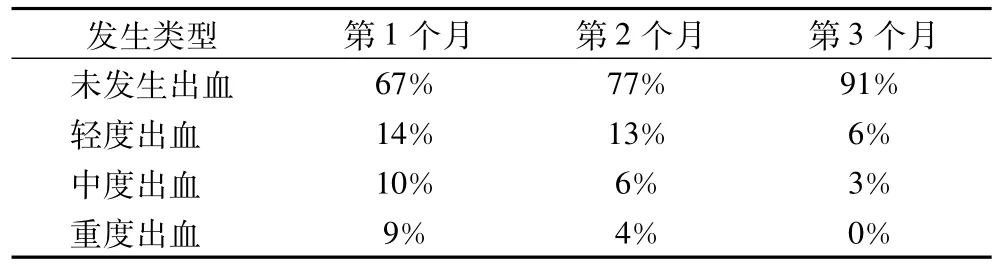

表1 近3个月注射低分子肝素出血发生率

2.2 近3个月注射低分子肝素引起出血的发生率 通过对表1数据的分析,出血发生率由第1个月的33%下降至第3个月的9%,同比下降62.8%,其中重度出血发生率为0%,出血发生率得到有效控制,持续改进取得了良好的实施效果。

3.小结

经过3个月针对注射低分子肝素引起皮下出血的持续改进,围绕影响出血的主要因素,不断发现问题、解决问题、总结方法,出血发生率得到有效控制,并完善了标准化管理:①制定低分子肝素皮下注射操作规范。②设计皮下注射低分子肝素流程及轮换工具定位卡。③设计宣教小卡片,提高患者及家属的配合度。④进行专项培训及考核,不断提高护理人员业务水平。⑤建立质控员督察机制,提升团队执行力。

以上标准已在科室注射低分子肝素工作中得到系统化实施,在今后的工作中仍需要根据具体情况不断优化,为降低肿瘤患者注射低分子肝素引起皮下出血发生率提供标准化的解决方案。