肠外营养给予方式对老年胃肠术后患者预后的影响分析

曲彦博

作者单位:辽阳辽化医院 外四科 111003

肠外营养是临床常用的治疗方法,给予腹部术后患者所需的脂肪、碳水化合物、蛋白质、维生素、水及电解质等营养物质。由于肠外营养构成成分众多,在静脉给予过程中受到酸碱度和渗透压影响,出现不良反应和并发症较多[1]。本研究对比分析了采用经外周静脉置入中心静脉导管和采用一次性静脉留置针输液两种途径给予肠外营养的不良反应及并发症发生情况,现报道如下。

1.资料和方法

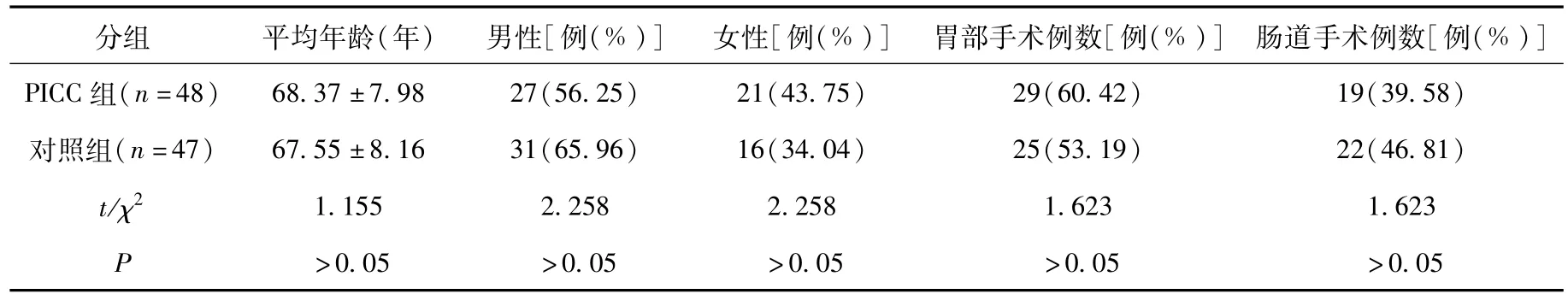

1.1 一般资料 选择2018年7月至2019年6月在辽阳辽化医院外四科接受胃肠道手术的老年患者95例,其中男性58例,女性37例,年龄61~86岁,平均年龄(68.05±8.37)岁。纳入条件:①胃肠道手术的适应证;②术后接受了肠外营养治疗;③年龄≥60岁;④对本研究知情同意。排除条件:①心功能不全患者;②患有其他系统消耗性疾病者;③不能配合完成研究者。入选老年患者按手术时间先后分为PICC组48例和对照组47例,两组患者平均年龄、性别、胃部及肠道手术例数分布均无显著区别(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患者一般资料基线数据对比

1.2 方法

1.2.1 肠外营养给予方法:两组患者均执行了我科胃肠手术后肠外营养治疗处方,PICC组采用经外周静脉置入中心静脉导管,具体方法为:①选择上肢静脉穿刺点;②测量从穿刺点沿静脉走向到右胸锁关节,再向下至第3肋间长度;③预冲导管;④静脉穿刺成功后,将穿刺针与血管平行,继续向前推进1~2cm,保持针芯位,置插管鞘;⑤拔出穿刺针,匀速推进导管,当到达预计长度时,拔出插管鞘,保持导管位置,撤出支撑导丝;⑥加压包扎24小时。对照组采用一次性静脉留置针输液方法,具体操作为:①进行静脉穿刺,将导管送入静脉,解开止血带;②右手握住留置针,左手推进导管向前,将其全部送入血管内,将导针拔出脱离导管,右手取肝素帽,快速插入导管内。

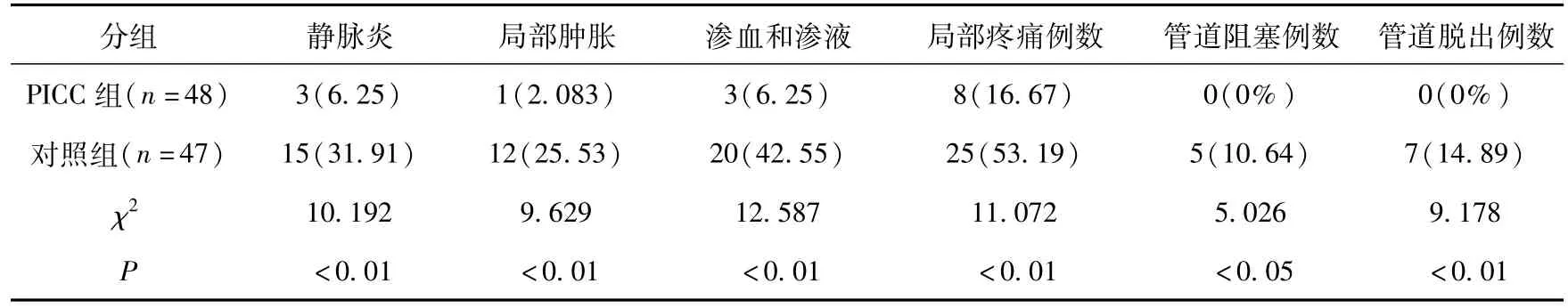

1.2.2 不良反应及并发症设定:本文观察的不良反应及并发症包括:①静脉炎例数;②局部肿胀例数;③渗血和渗液例数;④局部疼痛例数;⑤管道阻塞例数;⑥管道脱出例数。

1.3 统计学方法 本研究SPSS 19.0统计软件处理数据,两组患者不良反应计数、并发症发生率及总数用百分率表示,两组间显著性对照应用χ2检验,P<0.05说明差异有统计学意义。

2.结果

两组患者各类不良反应及并发症发生率比较见表2。结果表明,PICC组的静脉炎例数、局部肿胀例数、渗血和渗液例数、局部疼痛例数、管道阻塞例数和管道脱出例数均明显少于对照组(P <0.01,P <0.05)。

表2 两组患者不良反应及并发症发生率比较 单位:例(%)

3.讨论

肠外营养是通过周围静脉或中心静脉输送能量及营养素的重要治疗方法,是外科腹部手术后患者获得营养支持的有效途径之一。临床护理工作中,常根据肠外营养种类、给予时间及患者经济条件选择适合的输注途径,应用较多的是一次性经外周静脉留置针和经外周静脉放置中心静脉导管两种方法。经外周静脉放置中心静脉导管法的优势是操作简单直观、留置时间长、避免反复穿刺、阻止高渗物质损害血管、减轻操作者工作量,并被美国输液护士协会推荐为肠外营养制剂的主要给予方法。老年人接受腹部大手术后常需要肠外营养,为选择更适合老年人的输注方式,本研究对我科老年胃肠道手术患者进行观察。调查数据说明,PICC组的静脉炎例数、局部肿胀例数、渗血和渗液例数、局部疼痛例数、管道阻塞例数和管道脱出例数均明显少于对照组,证实了PICC法可以减低患者不良反应及并发症发生率,与国内其他一些类似研究[2~4]结论符合。