今本《明氏實録》出自《國初羣雄事略》考

楊曉春

提要: 成書於明初的《明氏實録》是有關元末明初四川、重慶地區的明氏大夏政權的基本史料,學者評價頗高。通常使用的是兩種清代後期的刊本(今本《明氏實録》),但是今本《明氏實録》頗有行文不連貫、措辭不合理之處,使人懷疑它並非原本。經過與錢謙益編《國初羣雄事略》的詳細比較,可以發現今本《明氏實録》主要源自《國初羣雄事略》節引之《明氏實録》;又因《國初羣雄事略》引用《明氏實録》前詳後略,今本《明氏實録》在後半部分還竄入了《國初羣雄事略》所引的《明太祖實録》、《平夏録》等其他文獻的文字,增添了訛誤。

關鍵詞: 《明氏實録》 《國初羣雄事略》 輯本

《明氏實録》是研究元末明初控制四川、重慶地區的明玉珍、明昇兩代明氏大夏政權的重要史料。此書成於明初,但是長時間並未刊行,抄本流傳也不廣。它的刊行,已晚至清代後期。刊本兩種,均收入叢書,流傳亦較廣,爲便於討論,本文謂之今本《明氏實録》。

學界有關《明氏實録》一書的專門研究不多,不過自《四庫全書總目》謂“是書所述,雖不無溢美,而序次頗詳,亦足與正史相參考”以來,(1)四庫全書研究所整理《欽定四庫全書總目》(整理本)卷六六《史部·載記類存目》,北京,中華書局,1997年,頁915。對此書的價值是以肯定居多的。(2)簡要的研究和評價,可以參見丁國範《楊學可及其〈明氏實録〉》,《元史及北方民族史研究集刊》(7),南京大學歷史系元史研究室,1983年;陳得芝主編《中國通史》第十三册《中古時期·元時代》,上海人民出版社,1997年,頁22;陳得芝《蒙元史研究導論》,南京大學出版社,2012年,頁28—29。然而,仔細閲讀今本《明氏實録》,會察覺此書作爲一部獨立的歷史著作在編排、行文方面頗多令人不解之處。而比較錢謙益《國初羣雄事略》中的相關文字,更可以發現今本《明氏實録》實際上完全出自《國初羣雄事略》節引之《明氏實録》;而且,今本《明氏實録》還竄入了《國初羣雄事略》所引其他文獻中的文字。楊訥先生《〈明氏實録〉解析》一文是迄今爲止關於《明氏實録》最爲深入、詳實的研究,已經注意到今本《明氏實録》後半部分與《明太祖實録》的雷同之處,認爲今本《明氏實録》抄了《明太祖實録》,並進而懷疑今本《明氏實録》並非原著;還比較了今本《明氏實録》兩種刊本的不同。(3)楊訥《〈明氏實録〉解析》,《元史論叢》(11),天津古籍出版社,2009年;後收入楊訥《元史論集》,北京,國家圖書館出版社,2012年,頁451—460。只是楊訥先生没有拿今本《明氏實録》與《國初羣雄事略》進行比較。最近也有學者從史學史的角度探討《明氏實録》,(4)劉小龍《遺民與史學: 楊敏〈明氏實録〉探研》,《福建師範大學學報》2016年第6期。不過也没有注意到《國初羣雄事略》。

本文首先就今本《明氏實録》兩種刊本的差異、《國初羣雄事略》兩種刊本以及所據抄本的差異略作説明,以便具體文字比較過程中對於兩書版本的選擇。然後分别揭示今本《明氏實録》作爲一部完整史籍的可疑之處,詳考今本《明氏實録》全部出自《國初羣雄事略》,並在此思路之下進一步解釋今本《明氏實録》的可疑之處。最後,就今本《明氏實録》有意識的文字删改問題略作説明,還就今本《明氏實録》的成書時代作一簡單推測。

一 《明氏實録》、《國初羣雄事略》二書的刊本與體例

《明氏實録》今有刊本兩種行世,一是清道光十一年(1831)六安晁氏木活字印《學海類編》本,民國間涵芬樓影印《學海類編》,《四庫全書存目叢書》又據涵芬樓影印本影印(5)《四庫全書存目叢書》(史部159),濟南,齊魯書社影印,1996年。(本文後稱《學海》本),《元代農民戰爭史料彙編》據《學海》本標點分段、全文收録;(6)楊訥、陳高華、朱國炤、劉炎編《元代農民戰爭史料彙編》中編第二分册,北京,中華書局,1985年,頁353—362。一是清光緒間會稽趙氏刻《仰視千七百二十九鶴齋叢書》本,此本係徐松校補,注文出自徐松之手,《續修四庫全書》據此本影印(7)《續修四庫全書》(350),上海古籍出版社影印,2002年。(本文後稱《仰視》本)。

《學海》本首題“明氏實録”,下署“明 新都楊學可 編”。《學海類編》是一部收書甚多的大型叢書,清道光刊本題清曹溶輯、陶樾增訂。曹溶(1613—1685)爲明末清初浙江嘉興秀水人,知名藏書家。明崇禎十年(1637)進士,清順治間官至户部侍郎,卒在康熙間。(8)錢林《文獻徵存録》卷一《曹溶》,《續修四庫全書》(540),上海古籍出版社影印,1997年,頁407下。並參陳心蓉《嘉興藏書史》,北京圖書館出版社,2011年,頁100—104。陶樾亦秀水人,爲曹溶門生。《四庫全書總目》列《學海類編》爲存目,此本署“曹溶輯”,然四庫館臣頗疑並非曹溶所輯之舊,謂:“爲書四百二十二種,而真本僅十之一,僞本乃十之九。或改頭换面,别立書名,或移甲爲乙,僞題作者。顛倒謬妄,不可殫述。以徐乾學《教習堂條約》、項維貞《燕臺筆録》二書考之,一成於溶卒之年,一成於溶卒之後,溶安得采入斯集?或無賴書賈以溶家富圖籍,遂托名於溶歟?”(9)《欽定四庫全書總目》(整理本)卷一三四《子部·雜家類存目》,頁1765—1766。《四庫提要》其他各書提要中論及《學海類編》之處甚多,多爲指正《學海類編》本的僞妄之處。

《仰視》本首題“明氏實録”,下署“新都楊學可編 大興徐松校補”。沈垚跋中介紹此書的來源,謂:“大興徐星伯先生得彭文勤公校本,取《明太祖實録》及《大事記》、《明史》本傳諸書補注於下,事迹始備。”文勤,彭元瑞謚號。彭元瑞(1731—1803),江西南昌人,清乾隆二十二年(1757)進士,爲《四庫全書》副總裁之一。彭元瑞也是一位知名的藏書家,有《知聖道齋書目》四卷,(10)《叢書集成續編》,上海書店影印,1994年。但其中並未著録《明氏實録》。《四庫全書》著録《明氏實録》爲“浙江吴玉墀家藏本”,吴玉墀(約1737—1817),浙江杭州錢塘人。乾隆三十八年徵書,吴氏獻書三百多種,《四庫全書總目》著録其家藏本一百五十二種,入存目一百一十種。(11)鄭偉章《書林叢考》(增補本),長沙,岳麓書社,2008年,頁610—619。彭文勤公校本或許出自此本。《仰視》本徐松注文的分量是原文的兩倍,引用了《明太祖實録》、《大事記》、《明史·明玉珍傳》、《元史·順帝紀》、《七修類稿》、《平蜀記》、《宋濂集》、《明史紀事本末》等文獻,與原文互證,也多有補充、指正原文之處。沈垚跋文稱“是注特其游戲之作,然改正錯簡,考覈同異,皆極精當”,評價很高。不過,其中有一個很大的失誤,即没能利用《國初羣雄事略》,或許與《國初羣雄事略》在修《四庫全書》時被列入禁燬有關。

比較兩種《明氏實録》刊本,總體編排、具體文字大致一致,可以認爲兩本同源,源自某種《明氏實録》的抄本;但是兩種刊本頗多異文,雖各有正誤,總體上看《學海》本要更優於《仰視》本。(12)總的看來,《學海》本文字較《仰視》本更爲準確。如天統二年《學海》本“即遣侍中楊源進表解衆以聞”之“衆”,《仰視》本作“象”,誤。天統四年《學海》本“遂滅元人”之“滅”,《仰視》本作“決”,誤。《學海》本“惟高明諒之”之“諒”,《仰視》本作“亮”,誤。開熙三年《學海》本“人比之孔明云”之“孔明”,《仰視》本作“孔子”,誤。《仰視》本相較《學海》本最大的不同是有些段落繫年的調整,即沈垚跋所謂的“改正錯簡”,調整的理由在注文中已經説明。《仰視》本相較《學海》本的另外一個不同,則是全然不分段,於是眉目不清,頗不便於閲讀。(13)楊訥《〈明氏實録〉解析》(頁9)專門討論了兩種《明氏實録》刊本的差異,認爲“《仰視》本有明顯的清人篡改痕迹”,“又有嚴重的錯簡現象”,因此認爲“《學海》本較好”。其中有關錯簡的實例,楊訥先生云:“例如《學海》本天統四年(1365年)有吴王遣孫養浩來結好及夏國皇帝遣江嚴答聘吴王的記事,《仰視》本錯置此事於天統二年(1363年)。查朱元璋稱吴王始於1364年(天統三年)正月,顯然是《仰視》本錯了。《仰視》本錯簡不止一處,徐松均未校出。”按此條《仰視》本所據底本原本繫於天統四年,徐松調整至天統二年,其理由則見“是年秋遣參議江嚴”下徐松注文:“《明太祖實録》作‘乙巳秋,參政江儼入貢’,《明史·明玉珍傳》又以‘江儼通好於太祖,太祖遣孫養浩報之’,《大事記》‘遣江儼來通好,且獻良馬’。按玉珍既於癸卯年奉表,則江嚴之來,不應至乙巳年也。”《續修四庫全書》(350),頁630上。乙巳即天統四年,癸卯即天統二年,徐松因爲天統二年奉表,便以爲江儼答聘不應在四年。所謂天統二年之奉表,乃因徐松誤解了天統二年明玉珍將萬勝入據雲南遣侍中楊源進表(鄒興撰)於大夏皇帝明玉珍,實與朱元璋之吴無關。而明玉珍已稱皇帝,又何來奉表?至於繫於天統四年,《國初羣雄事略》引《明氏實録》原本如此。因此,《仰視》本現有的繫年調整,並非簡單的錯簡,而是徐松“改正錯簡”有誤而已。

相比而言,《學海》本表現出更爲原始的面貌,本文以之作爲今本《明氏實録》的代表,用以與《國初羣雄事略》進行比較。

《明氏實録》爲錢謙益(1582—1664)編撰的《國初羣雄事略》所大量摘引,是基本參考書之一。《國初羣雄事略》大約纂成於明末天啓六年(1626)前後,是有關元末明初歷史的史學名著,至今仍有着重要的史料價值。此書的編撰,充分體現了錢氏作爲一代大藏書家和大學問家的風範。此書利用的文獻,有不少是流傳不廣的珍秘之本,也有相當部分出自錢氏絳雲樓的收藏。其中大量摘録的《明氏實録》一書,就是錢氏自己收藏的珍秘之本,見録錢氏《絳雲樓書目》,(14)錢謙益《絳雲樓書目》卷四,《叢書集成初編》(35),上海,商務印書館,1935年,頁96。錢氏書目著録者應即錢氏編撰《國初羣雄事略》時所引録之本。可以説錢謙益也是《明氏實録》的早期著録者與收藏者。

錢謙益的藏書,多毁於絳雲樓之火,毁餘之書,多歸族曾孫錢曾。錢曾《也是園藏書目》卷四《明史部》著録“《張氏事迹》一卷、《徐陳事迹》一卷、《明氏事迹》一卷、《明氏實録》一卷”。(15)錢曾《也是園藏書目》,《叢書集成續編》(68),上海書店影印,1994年,頁658上。其中《張氏事迹》、《明氏事迹》、《明氏實録》三種書都是錢謙益編纂《國初羣雄事略》時有所引用的,大致可以估計《也是園藏書目》著録之《明氏實録》就是錢謙益之舊藏。可見原本《明氏實録》至少明末清初時尚存。

《國初羣雄事略》成書後,以抄本流傳。流傳各本,題名不一,或作《國初羣雄事略》,或作《開國羣雄事略》,或作《羣雄事略》,分卷各不相同,具體内容也多有不同。編修《四庫全書》時,《國初羣雄事略》列爲禁燬,更限制了此書的流傳。直到晚近,纔有刊本行世。一爲民國間烏程張氏刻《適園叢書》本(本文後稱《適園》本),張鈞衡跋云“以漢唐齋馬氏、蘭味軒莊氏兩鈔本互校訂”,漢唐齋爲清道光時嘉興海鹽藏書家馬玉堂齋室名,蘭味軒爲清同治、光緒時嘉興秀水藏書家莊祖基齋室名。(16)陳心蓉《嘉興藏書史》,頁224,115。此本臺北《中華文史叢書》、《四庫禁燬書叢刊》(17)《四庫禁燬書叢刊》(史部8),北京出版社影印,1997年。影印。一爲1982年中華書局出版的張德信、韓志遠點校本(本文後稱中華本),出版説明稱“現以中國社會科學院近代史研究所藏沈韻齋抄本爲底本,參照清抄本和《適園叢書》本加以標點校勘”。韻齋爲常熟藏書家沈芳圃號,沈韻齋抄本係民國二年(1913)抄自史學家張爾田藏本。(18)蔡美彪《〈羣雄事略〉沈抄張爾田藏本及章鈺藏本書後》,《中華文史論叢》1987年第1期;收入蔡美彪《遼金元史考索》,北京,中華書局,2012年,頁445—457。

兩種刊本,雖然内容大體一致,但在具體編排和文字細節方面還存在不少差異。在此就第五卷《夏明玉珍》略作比較和説明。

《國初羣雄事略》雖是纂録諸書而成,但在形式上相當於一種綱目體的史書。卷五《夏明玉珍》除了第一段是明氏政權的扼要敍述,以下的主體部分是編年紀事,正文非常簡略,注文則相當詳實。就《適園》本來看,正文頂格,是紀年和各年的紀事。紀年和紀事之間並不連書。紀年包括元、明兩朝的年號紀年、干支紀年、天完政權與大夏政權的年號紀年三部分,始於元至正十一年,止於明洪武五年。正文的紀事也都注明了文獻出處。注文縮進一格,主要是摘録各書的史事記載,也都注明了出處,偶有遺漏。也有少量考辨文字,大抵是考辨各種記載的差異並作出何是何非的判斷,往往附在史實記載後面,分作一條,與史實記載並列;但是在摘録的文獻記載中也會注出不同文獻記載的差異之處。此類體例,中華本則有所不同。首先,正文每年紀事的第一條,與紀年連書。其次,正文紀事都不注明文獻出處。再次,注文的摘録文獻以及考辨,有時排列次序與《適園》本不同。這些不同之處,應是中華本根據的沈韻齋抄本和《適園》本根據的漢唐齋馬氏、蘭味軒莊氏抄本之間的差異造成的。蔡美彪先生考《國初羣雄事略》有四個抄本系統,兩個刊本所從出之抄本,即分屬不同的抄本系統。蔡美彪先生還指出中華本所出之沈抄本多有不正確的校改,但是也有一些可以彌補《適園》本不足的優點。(19)同上注。總的看來,體例方面《適園》本要優於中華本。不過《適園》本有一處嚴重的錯誤。《適園》本至正二十五年連引《明氏實録》三段文字,而中華本前兩條連書,並注出自《太祖實録》,查此段記載見於《太祖實録》。從敍述口吻看,也當爲《太祖實録》。此外,《適園》本偶有遺漏文獻出處的地方,也可據中華本補出。當然,中華本注文中有些文獻也遺漏了出處,同樣可據《適園》本補。

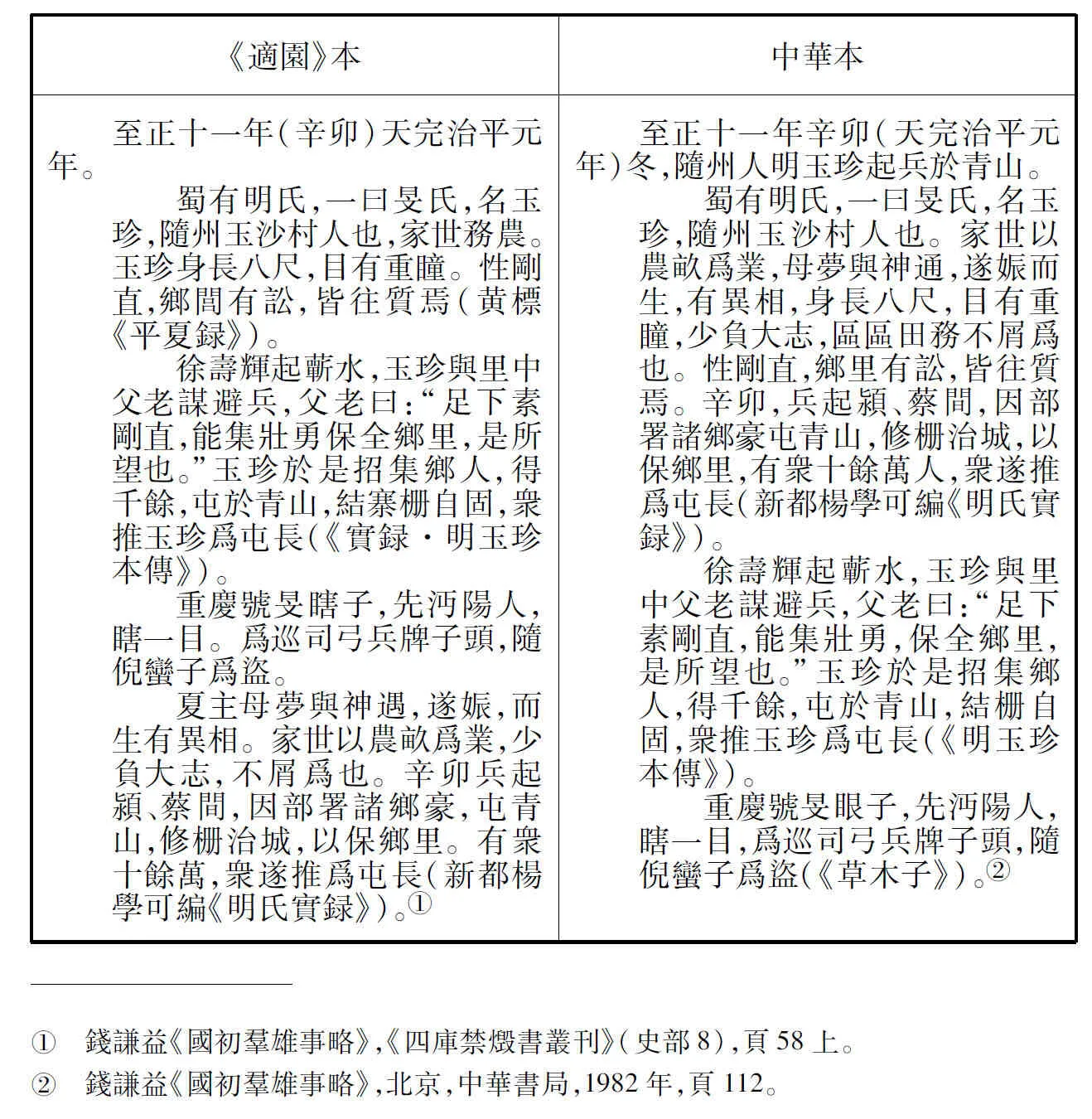

具體文字方面的不同,可以舉兩例説明。第一個例子是最前面的至正十一年一大段,列表如下(原注用括號括出):

表1 《適園》本與中華本《國初羣雄事略》卷五《夏明玉珍》第一大段比較

這個例子同時也可以反映前述的體例略有不同之處,一並説明。

體例方面。中華本有概述,但未注出處。兩本引用文獻數量不同,《適園》本四條,中華本三條,而且排列次序也不同。《適園》本第三處引文未注出處,中華本注明爲《草木子》。又《適園》本第二處引文注“《實録·明玉珍本傳》”,中華本作“《明玉珍本傳》”,《適園》本更爲明確。

文字方面。中華本第一處《明氏實録》引文多出第一句。據《適園》本,則此句出自黄標《平夏録》,而中華本未見引《平夏録》。查《平夏録》載:“蜀有明氏(一曰旻氏),諱玉珍(一曰字玉珍),隨州玉沙村人也。家世務農。玉珍身長八尺,目重瞳子。鄉閭有訟,皆往質焉。至正辛卯歲,汝、頴(潁)兵起,玉珍乃團結里中人,屯於青山,衆推爲屯長(一曰爲巡司弓兵牌子頭,隨倪蠻子爲盜。蠻子,即文俊也)。”(20)黄標《平夏録》,《續修四庫全書》(史部432),上海古籍出版社影印,1997年,頁545上。《平夏録》又有明人鄧士龍輯本,前半多同黄標《平夏録》,有明嘉靖二十三年(1544)陸楫儼山書院雲山書院重刻本。所載與《適園》本引《平夏録》合。可見中華本有誤。

第二個例子是至正十三年的一段,中華本正文作“至正十三年癸巳(天完治平三年)十一月,徐壽輝以明玉珍爲征虜大元帥”,下引《明氏實録》作“癸巳冬,徐壽輝使人招玉珍曰”云云,但是在此年按語中卻説“《明氏實録》紀壽輝招玉珍在癸巳十一月”,(21)錢謙益《國初羣雄事略》,中華本,頁112—113。與前引不相協調,顯然有誤。查《適園》本引《明氏實録》作“癸巳冬十一月,徐壽輝使人招玉珍曰”云云,(22)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁58上。則是。然而《適園》本此年最末的按語卻又注出“《明氏實録》”,也顯然不當。

《適園》本與中華本所依據的抄本,大約反映了不同時期《國初羣雄事略》寫定過程中的狀況。

總之,就現有的刊本來考察今本《明氏實録》與《國初羣雄事略》的關係,選擇《學海》本《明氏實録》與《適園》本《國初羣雄事略》進行比較是比較合適的。但是兩種《國初羣雄事略》刊本具體文字的差異,也正可以用來考察《學海》本《明氏實録》與哪一種《國初羣雄事略》刊本所據抄本更爲接近,因此比較《國初羣雄事略》刊本的選擇,也會以此爲主要的考慮。

二 今本《明氏實録》非此書原貌

《學海》本《明氏實録》無序無跋,不知成書狀況,亦不知流傳過程。然而讀罷此書,往往使人懷疑此本《明氏實録》是否保持了一部完整的歷史著作的原初面貌。

判斷一本書並非原貌,而是經過改動的本子甚至是節本,可以有兩個方法: 一是看此書本身的敍述,是否存在詳略不得當、前後不連貫、措辭不合理、立場不一致等情況;一是看引用此書的其他書籍(特别是現有版本流傳之前已經成書的其他書籍),是否還有不見於今本的文字。對於今本《明氏實録》,如果循此思路考察,便可以展現出它並非原本的一些痕迹。

先論今本《明氏實録》詳略不得當、前後不連貫、措辭不合理、立場不一致的情況。

《學海》本《明氏實録》共分十一段(天統五年部分原作五段,穿插了方孝孺和楊學可各一段議論文字,均作低一格處理,在此一並統計作一段;開熙五年末附方孝孺一段議論文字,也統計作一段),後有附録一段。十二段文字及其字數如下: 即位前(1498字)、天統元年(530字)、天統二年(481字)、天統三年(33字)、天統四年(437字)、天統五年(120+95+285+103+72=675字)、開熙元年(85字)、開熙二年(122字)、開熙三年(58字)、開熙四年(107字,空格一處算作一字)、開熙五年(470+65=535字)、附録(123字)。其中天統三年只有寥寥33字,開熙元年至四年每年也只有數十、百許字,這似乎都不應是一部專記一個政權的史書應有的現象,不免使人懷疑今本《明氏實録》並非此書的原貌。

具體的行文,則使人懷疑之處更多。例如天統二年詳載二月至四月進取雲南又退兵的史事後,又載:

九月,表韓氏女爲貞烈。己酉,辟劉湛爲仁壽縣教授。湛學行優裕,造就人才,升爲國子監祭酒。(23)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁8下。

不但殊爲簡略,“己酉”紀日,循文意當在九月,而此月紀表韓氏女事並不紀日,何以此事又紀日?又連書“升爲國子監祭酒”,是當年之事?還是當月之事?完全不明了。況且升任國子監祭酒又較仁壽縣教授爲重要,似乎不能在短時間内由縣教授而升任國子監祭酒;而升爲國子監祭酒更爲重要,爲何反而没有紀日?此處紀事,疑點甚多。

又天統四年紀事最末爲:

是月,全蜀星隕如雨。(24)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁9下。

此前所載爲“冬,威順王普顔遣平章領兵由雲南偷行小徑入陝西,丞相戴壽追襲至秦州,弗獲而還”,並無紀月之處,甚至此前天統四年整年的紀事,也只有“春”、“冬”、“是年”,則此處又何來“是月”?

又開熙二年載:

四月,丞相戴壽總兵八萬征吴友仁,友仁入城自守,謂壽曰:“不須用兵,可遣參政文彦彬來即投降。”是日,遂遣彦彬入城。友仁與彦彬約:“丞相可設策,將義子明昭等誅之,不然,必爲所害。”壽回奏事,因朝會設計擒明昭等盡誅之。友仁同彦彬至重慶,請罪謝恩。(25)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁10下。

前文所載爲“四月”事,後文之“是日”又從何而來?

又開熙五年載:

蜀人斷白龍江以阻我師。友德修橋以渡,奮兵擊攻,拔果陽白水江,蜀人不戰驚遁,友德遣人諭降之,俾各還本業。(26)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁11上。

“我師”云云,完全站在明朝的角度來敍述,相應地,又屢稱明氏政權爲“蜀人”。《明氏實録》作爲專記明氏政權的書籍,理應站在明氏政權的角度來敍述,又爲何會稱明朝軍隊爲“我師”?令人費解。(27)楊訥先生《〈明氏實録〉解析》一文已據“蜀人斷白龍江以阻我師”之類的口吻,敏鋭地指出《明氏實録》後半抄襲《明太祖實録》,並進而提出:“唯一合理的解釋就是自清代道光以來流傳於世的《學海類編》本《明氏實録》,並非全是楊學可原著,至少它的結尾是經過後人篡改或添補的。篡改者應是萬曆以後的人,否則他無從抄録《明太祖實録》。”

又開熙五年載:

六月二十一日,夏丞相劉仁扶幼主并皇太后彭氏齎符璽詣軍門降。在位六年,時十六歲。成都兵皆被困,躪藉死者甚衆。會湯和至,遣其子納款降。(28)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁11上。

“在位六年”云云,没有指明是何人。雖然根據史實,知爲幼主明昇,但不應如此行文。前述均有關大夏都城重慶事,又忽然跳到“成都兵皆被困”,也不指明事情發生在何時。更爲難以理解者,則是“遣其子納款降”,“其子”又是何人之子呢?

此外,附録記未就翰林學士的趙善璞一詩,也不繫年,這種材料爲何會出現在附録中呢?也很不好理解。

凡此種種令人費解之處,不一而足,不免令人懷疑今本《明氏實録》並非原本,只是拼湊而成的。

再論明人關於《明氏實録》的節引文字有不見於今本《明氏實録》的情況。

《明氏實録》在明代雖然流傳甚少,但畢竟明人有以見之者。查詢文獻,仍可以看到明人所引有未見於今本《明氏實録》者。《全蜀藝文志》載劉堪(洪武間人)《費烈女吟》一詩,注明出自《明氏實録》:

永康費氏女,年少十八九。擇對無可人,真心似瓊玖。禮法以防身,絲麻常在手。至正十七載,太歲次丁酉。逆賊從東來,旌旗揺北斗。三巴數十城,皆降不敢後。唐姬與姜氏,不慚爲賊偶。費女涕泣悲,勤勤告父母。人生棄禮義,豬狗亦何有。我身不如賊,我死骨不朽。夜深盛容飾,自縊後園柳。高義感行人,痛心而蹙首。平章買奴者,左丞韓叔亨。低頭奴屈膝,拜賊乞餘生。不能受白刃,空負朝廷恩。茫茫天壤間,生死義與仁。太山與鴻毛,孩提知重輕。費女生草野,烈烈超凡倫。二公國柱石,棄甲如輕塵。芳名與污迹,遺戒千百春。(29)《(嘉靖)四川總志》附《全蜀藝文志》卷二四《詩》,《北京圖書館古籍珍本叢刊》(42),北京,書目文獻出版社影印,頁470下。

此詩不見今本《明氏實録》。劉堪此詩所謂“逆賊從東來”,即指明玉珍入蜀。“平章買奴者,左丞韓叔亨”也可以在今本《明氏實録》中找到,此詩確實是有關明氏政權者。

今本《明氏實録》載:“(至正二十三年/天統二年九月)己酉,辟劉湛爲仁壽縣教授。湛學行優裕,造就人才,升爲國子監祭酒。”(30)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁8下。《適園》本《國初羣雄事略》引《明氏實録》同,(31)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁63下。中華本則“辟劉湛爲仁壽縣學教授”一句作正文,但未注明出處,其餘作注文,注明出自《明氏實録》。《國初羣雄事略》又引《平夏録》、《明氏事迹》:“時有劉湛者,字信翁,江西人,爲仁壽教官。文章清古,爲後進所宗。丁酉,玉珍入蜀,棄官隱居瀘州。玉珍屢辟不就,卒,弟子葬之小市箱。”(32)錢謙益《國初羣雄事略》,中華本,頁122。這一劉湛,不知與《全蜀藝文志》之劉堪是否爲一人。如爲一人,則又可知明氏大夏政權之寬容與對文學之士的任用。不過《平夏録》、《明氏事迹》的記載卻是劉湛“屢辟不就”。楊慎《林母兩世貞烈傳》亦全引《費烈女吟》,云“瀘人傳劉禎作”。(33)杜應芳、胡承詔輯《補續全蜀藝文志》卷三五《傳》,《續修四庫全書》(1677),上海古籍出版社影印,1997年,頁402上—下。按: 所引《費烈女吟》相較《全蜀藝文志》所載,缺“擇對無可人,真心似瓊玖。禮法以防身,絲麻常在手”,“三巴數十城,皆降不敢後”,“不能受白刃,空負朝廷恩。茫茫天壤間,生死義與仁。太山與鴻毛,孩提知重輕”數句;其餘部分文字也有所不同。則其名又作劉禎。按明氏政權還有一位重要大臣劉楨,今本《明氏實録》載:“楨,元進士,精於易數。導明主修道,盡逐元人,以安中夏。詔令多所代製,人比之孔明云。”(34)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁10下。《國初羣雄事略》所引略同,但人名作禎。此人後任丞相,卒於開熙三年。1982年重慶明玉珍墓出土《大夏太祖欽文昭武皇帝玄宫碑》,署“金紫光禄大夫少傅中書右丞相録軍國重事監修國史臣劉楨撰文書丹”,(35)此句各種録文略有不同,上引核對了拓片。各種録文,可以參看重慶市博物館編《明玉珍及其墓葬研究》(内部資料),重慶地方史資料組,1982年;董其祥《明夏睿陵“玄宫之碑”的研究》,《四川文物》1984年第2期;劉孔伏《談元末徐壽輝農民政權的年號和國號——附録〈玄宫之碑〉碑文》,《學術月刊》1984年第5期;重慶市博物館《四川重慶的明玉珍墓》,《考古》1986年第9期。即是此人。不過這一劉楨似乎不應作詩歌咏抵抗明夏政權的烈女。《全蜀藝文志》通常認爲係楊慎所輯,不知何故有劉堪、劉禎之不同。從字形看,《全蜀藝文志》之劉堪即是《明氏實録》之劉湛的可能性是比較大的。

引録大量的文告、詩文等原始文獻,是《明氏實録》的一大特點。此舉保存了大量的原始史料,是《明氏實録》歷史價值的重要體現。見於今本《明氏實録》的,文告方面,有明玉珍稱隴蜀王所下之令、明玉珍即帝位所下之詔、吴王朱元璋結好之書、明玉珍答書;詩文方面,有幼主明昇《桂花詩》、趙善璞《自述詩》。加之《費烈女吟》的撰者很可能就是明氏政權的大臣劉湛,可知前述《全蜀藝文志》載《費烈女吟》出自《明氏實録》是不必懷疑的。

而《全蜀藝文志》前有嘉靖二十年(1541)楊慎序,(36)關於《全蜀藝文志》的編者,學者多以爲是楊慎。《全蜀藝文志》今存最早的刻本,附於《(嘉靖)四川總志》。相關問題的討論,可以參見曠天全《〈全蜀藝文志〉編者考論》,《綿陽師範學院學報》2010年第7期;楊釗《楊慎編輯〈全蜀藝文志〉考釋》,《中華文化論壇》2015年第10期;羅超華《楊慎〈全蜀藝文志〉版本及流傳考略》,《重慶郵電大學學報》2015年第1期。則此書之引録《明氏實録》,是説明《明氏實録》在明代流傳的重要資料。

今本《明氏實録》之使人懷疑並非原本,已論述如前。以下試比較全面地討論今本《明氏實録》出自《國初羣雄事略》,並在這一認識之下再來解釋本節所述今本《明氏實録》的令人疑惑之處。

三 今本《明氏實録》出自《國初羣雄事略》的五種類型

今本《明氏實録》從《國初羣雄事略》輯出的時候,已經將《國初羣雄事略》轉引的文字全部吸收。同時,因爲《國初羣雄事略》畢竟是轉引的《明氏實録》,有詳有略;也因爲對於《國初羣雄事略》體例理解的偏差,今本《明氏實録》還混入一些《明氏實録》之外的文字。需要强調是,此類文字,仍然是全部見於《國初羣雄事略》的。以下分爲五種類型,分别舉例説明今本《明氏實録》對於《國初羣雄事略》的具體因襲狀況。

第一類,今本《明氏實録》主體部分出自《國初羣雄事略》節録之《明氏實録》。

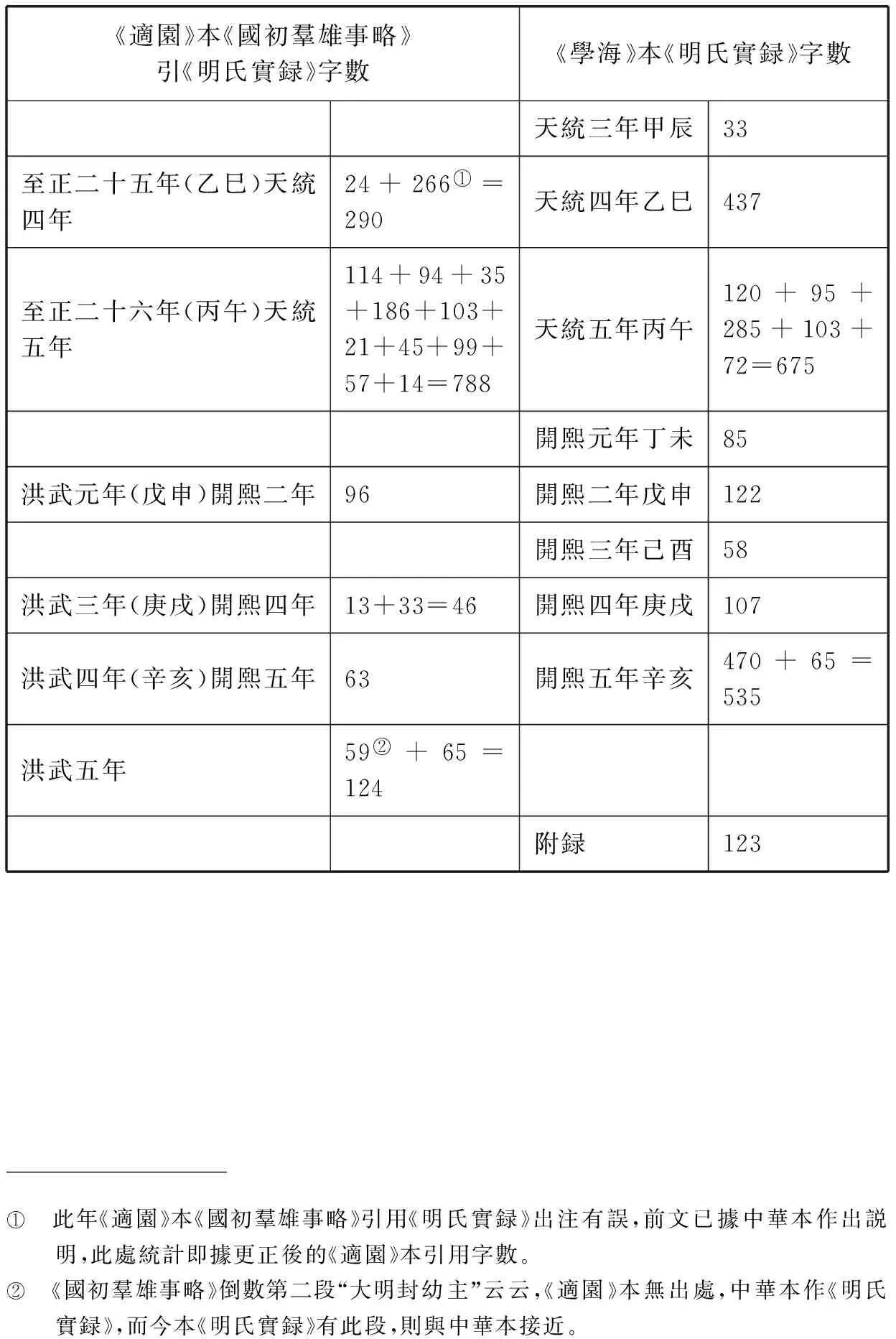

《國初羣雄事略》節録之《明氏實録》共三十一條,爲便於比較,和前述《學海》本《明氏實録》各部分的字數一並列表比較如下:

表2 《國初羣雄事略》引《明氏實録》與今本《明氏實録》字數比較

(續表)

可以發現,總的字數、各年字數多少的分布規律大致接近,這可以從總體上説明今本《明氏實録》和《國初羣雄事略》可能存在密切的關係。但是字數上又幾乎没有完全一致的地方,而且天統三年、開熙元年、三年,《國初羣雄事略》還未引《明氏實録》。不過,這都是由今本《明氏實録》輯録時有意無意的調整帶來的,下文會對此再作具體分析。在此略舉一例説明兩者在文字上的密切關係。

今本《明氏實録》天統二年(至正二十三年)載:

二月初八抵雲南,屯兵金馬山。鄒、李皆不至。梁王孛羅、雲南省廉訪司官先二日已走。勝遣使四方告諭招安,繼日齎宣牌面納降,降者不可枚舉。(37)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁8上。

《國初羣雄事略》至正二十三年引《明氏實録》:

三月初八日,勝兵抵雲南,屯兵金馬山。鄒、李皆不至。梁王孛羅、雲南省廉訪司官先二日皆走。勝遣使四方告諭招安,繼日齎宣牌面納降,降者不可枚舉。(38)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁62下。

此爲文字幾乎完全一樣的例子。

當然,這種一致性,也可能是由兩者共同的來源——即原本《明氏實録》帶來的。不過上節已經舉出多例説明今本《明氏實録》似非原本,而以下兩方面對今本《明氏實録》誤引文字的分析,則可以充分排除這種可能性,而將可能性進一步指向今本《明氏實録》出自《國初羣雄事略》。

第二類,今本《明氏實録》開熙元年之後引《國初羣雄事略》所引《明太祖實録》、《平夏録》。

表2已説明天統三年、開熙元年、三年,《國初羣雄事略》未引《明氏實録》,而今本《明氏實録》卻每年都有一些記載,難道是因爲今本《明氏實録》承襲了原本《明氏實録》的緣故?

其實不然,今本《明氏實録》這幾年的記載,或見於《國初羣雄事略》所引《明太祖實録》及《平夏録》,(39)楊訥先生《〈明氏實録〉解析》一文所舉《明氏實録》開熙五年抄録《明太祖實録》的三條例子,均在此列。或見於《國初羣雄事略》另外年份引《明氏實録》。

天統三年部分,今本《明氏實録》載:

天統三年甲辰,命萬勝領兵攻興元城,不克而還。巴州叛,命司寇鄒興克之,留官鎮守。(40)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁8下。

《國初羣雄事略》此年全部内容如下:

至正二十四年(甲辰)天統三年

司馬萬勝率兵攻興元,圍城三日,不克而還(《平夏録》)。

秋,巴州叛,命司寇鄒興攻克之,留兵鎮守(同上)。

攻拔巴州尚倉,置軍守之(《實録本傳》載在癸卯秋)。(41)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁63下。

《適園》本“攻拔巴州尚倉,置軍守之”未注明出處,此句注文内容與正文相似,似不得爲《平夏録》,又注明《實録本傳》繫年的不同,似亦不得爲《實録本傳》;而中華本正文兩段未注明出處,注文則注曰“《平夏録》 《太祖實録·明玉珍本傳》載在癸卯秋”。(42)錢謙益《國初羣雄事略》,中華本,頁123。查今本《平夏録》載:“天統三年甲辰,司馬萬勝兵攻興元,圍城三日,不克而還。命司寇鄒興攻巴州,克之,留兵鎮守。”(43)黄標《平夏録》,頁547上。按: 此處所在一葉係據他本補。《國初羣雄事略》所引兩條與之幾乎完全相同。《太祖實録·明玉珍本傳》作:“是歲秋七月,玉珍復遣鄒興攻拔巴州尚倉,置軍守之。”(44)《明太祖實録》卷一九,臺北,中研院歷史語言研究所,1962年,頁269。但是繫於甲辰,在癸卯紀事兩行之後,《國初羣雄事略》謂“《實録本傳》載在癸卯秋”,似爲涉上而誤。則《適園》本“攻拔巴州尚倉,置軍守之”當出《太祖實録》,因紀年不同於《平夏録》,故而注出《實録本傳》不同之處。可見,今本《明氏實録》天統三年的記載顯然是由《國初羣雄事略》引《平夏録》的兩條記載拼合而來的。

開熙元年部分,今本《明氏實録》載:

開熙元年丁未,保寧鎮守平章吴友仁移文於郡縣曰:“昔與夏主自沔陽而至重慶,共樹奇勳,開邦啓土。今日者矯旨殺戮功臣,我輩寧能自保乎?”遂據城謀叛。遣使與陝西李思齊、張良弼通,幼主數調兵征伐,皆敗而還。(45)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁10下。

《國初羣雄事略》此年載:

保寧鎮守平章吴友仁叛。

友仁移文於郡縣曰:“昔與先王自沔陽而至重慶,共樹奇勳,開邦啓土。今者矯旨殺戮功臣,異日我輩亦如此耶?”遂據城謀叛。遣使與陝西李思齊、張良弼通,幼主數調兵誅伐,皆敗而還。(46)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁66下。

《適園》本兩處皆未注出處,乃是因爲此前“至正二十二年壬寅夏天統元年”正文首條“春三月己酉,玉珍自稱帝,即位於重慶,國號大夏,紀元天統,立妻彭氏爲皇后,子昇爲皇太子”下已注:“《實録本傳》 《平夏録》並同 以後俱同上。”(47)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁61下。可知上引吴友仁叛兩條載於《明太祖實録·明玉珍本傳》、《平夏録》。中華本則並不注出處。

今本《明氏實録》開熙五年部分記載明軍最後入蜀滅明氏政權頗詳,而《國初羣雄事略》引《明太祖實録》、《平夏録》之敍述則更詳,今本《明氏實録》實乃撮述《國初羣雄事略》引《明太祖實録》、《平夏録》之文字,加上次年引《明氏實録》兩條文字,綜合而成。

開熙五年之後,《國初羣雄事略》主要引用《明太祖實録》及《平夏録》,偶或有幾條《明氏實録》的文字,不成系統。今本《明氏實録》竄入《明太祖實録》及《平夏録》的文字,實屬不得已而爲之,不然全書的後半部分便完全不成體系了。

這種誤引現象,在開熙元年之前也偶或存在。如今本《明氏實録》載天統二年進取雲南之後侍中楊源所上表文,實出《國初羣雄事略》引《平夏録》。不過,不像前面所舉或出於有意識的考慮,這可能是無意之中造成的。

第三類,今本《明氏實録》開熙元年之前,因《國初羣雄事略》注出《明氏實録》不同記載,而引作《明氏實録》。

今本《明氏實録》因爲未能準確理解《國初羣雄事略》注明文獻出處的體例,而將只是注出《明氏實録》有不同記載的部分(其實有可能並非《明氏實録》的文字)當作《明氏實録》。以下是兩個例子:

第一條,《國初羣雄事略》此處關於廷試進士當係引《平夏録》,並注出《太祖實録》、《明氏實録》中人名的不同寫法;而《明氏實録》的記載爲如何則不易判斷,有可能只是其中的人名寫法有異,也可能措辭乃至具體内容均有所不同。查《太祖實録》丙午二月末録《明玉珍傳》作“秋,廷試進士,賜重璧等八人及第,出身有差”,(48)《明太祖實録》卷一九,頁268。《平夏録》作“秋,廷試進士,賜董重璧等八人及第,餘出身有差”,(49)黄標《平夏録》,頁546上—下。多出一“餘”字。而《國初羣雄事略》所引與《平夏録》幾乎完全一致,只少一無關緊要之“皆”字而已。

第二條,今本《明氏實録》應是綜合文意之後的創造,並且將《平夏録》的“癸卯春”一並轉録而來。《國初羣雄事略》已經注出“《平夏録》云癸卯春,似誤”。按《國初羣雄事略》後文引《明氏實録》載“三月初八日,勝兵抵雲南,屯兵金馬山”,則出兵之時作“冬”是,錢謙益的意見可取。查《太祖實録》丙午二月末録《明玉珍傳》作“癸卯冬,復遣司馬萬勝等率兵攻雲南。勝由界首,司徒鄒興由建昌,芝麻李由八番,三道並進,勝兵不滿萬人”。(50)《明太祖實録》卷一九,頁268。《平夏録》作“天統二年癸卯春,命司馬萬勝攻雲南,由界首入,司寇鄒興由建昌入,指揮芝麻李由八番入。勝兵不滿萬,皆以一當十”。(51)黄標《平夏録》,頁546下。可見《國初羣雄事略》正文出自《太祖實録》,注文出自《平夏録》。《適園》本“建康”誤,當作“建昌”,此中華本不誤。這再次顯示了今本《明氏實録》與中華本所據抄本之間的關係更爲密切。至於《明氏實録》之“十一萬”,也失之過大,《國初羣雄事略》或許因此而將之作爲注文處理。此外,《國初羣雄事略》及《太祖實録》、《平夏録》之“八番”,今本兩種《明氏實録》均作“寧番”,寧番爲八番之一,不知是今本《明氏實録》所據的《國初羣雄事略》抄本另有作“寧番”的,還是今本《明氏實録》成書過程中的改動。

第四類,今本《明氏實録》按照時間先後的有意調整。

今本《明氏實録》至正十八、十九年紀事如下:

戊戌春二月,完者都自果州來,會蜀省平章即(郎)革歹、參政趙資率兵屯嘉定州,謀取重慶。珍調義弟明三領兵泝流圍攻嘉定,未克,相守半載。珍兵駐瀘州,宣使劉澤民曰:“此間元進士劉楨字維國者,有文章,能政事,歷仕大石路經歷。因青巾李喜入蜀,大肆殺戮,隱居方山。曷往見焉?”珍曰:“可與俱來。”澤民曰:“此人可就見,不能招也。”翼日珍往見之,與語喜曰:“吾得一孔明也。”邀至舟中,與論國事,拜爲理問。己亥,遣使進貢於徐國。珍親領兵至嘉定圍之,令明三率鋭兵直趨成都。時平章買奴、參政韓叔亨爲青城賊所執,城中窘迫,惟都事薛元理署省事,守城兵皆新募者。一聞明兵至,大驚潰。明三領兵徑入省中,擄郎革歹、趙資妻子,順流而歸。郎革歹妻謂舟中人曰:“吾家祖宗三世受羊皮宣命,吾爲平章夫人,義不受辱。”自投於江。明三以趙資妻見珍,珍待以禮,曰:“執政乃吾中國人,何故反爲元虜守戰?夫人能招使降,當裂土以贈。”異日,兩軍會戰,珍驅資妻子臨陣,謂資曰:“妾與鎖兒受擒於此,明公甚以禮待,參政念結髮之情,救子母之命。”言既號泣,兩軍觀者淚下。資駐馬執弓,厲聲曰:“癡婦不死何待?”乃引弓發矢,中其胸臆之上。珍揮兵勇進,左右劫襲,元兵大潰。遂生擒完者都、郎革歹、趙資至重慶,戮於大十字街,以禮葬之。(52)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁6上—下。

《國初羣雄事略》則引《明氏實録》云:

戊戌春二月,完者都自果州來,會蜀省平章朗革歹、參政趙資率兵屯嘉定州,謀取重慶。玉珍遣義弟明三領兵泝流圍攻嘉定,未克,相守半載。玉珍兵駐瀘州。己亥,玉珍親領兵至嘉定圍之,令明三率鋭兵直趨成都。時元行省平章買奴、參政韓叔亨爲青城(一作青巾)賊所執,城中窘迫,惟都事薛元理署省事,守省兵皆新募者。聞明兵至,皆驚潰。明三領兵入省中,虜朗革歹、趙資妻子,順流而歸。朗革歹妻謂舟中人曰:“吾家祖宗三世受羊皮宣命,吾爲平章夫人,義不受辱。”自投於江。明三以趙資妻見玉珍,玉珍待之以禮,曰:“執政乃我中國人,何故反爲胡虜守戰?夫人能招使降,當裂土以贈。”翌日,兩軍會戰,玉珍驅資妻臨陣,謂資曰:“妾與鎖兒受擒於此,明公甚以禮待,參政念結髮之情,顧子母之命。”言既其號泣,其子亦大呼,兩軍觀者淚下。資住馬執弓,厲聲曰:“癡婦不死何待?”乃引弓發矢,中其胸殪之。又欲射其子,衆以盾護之,乃免。玉珍揮兵勇進,分左右二翼襲之,元兵大敗。遂生擒完者都、朗革歹、趙資至重慶,戮於大十字街,以禮葬之。(53)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁60上。中華本“朗革歹”作“郎革歹”、“執政乃我中國人”作“執政乃吾中國人”、“顧子母之命”作“救母子之命”、“言既其號泣”作“言既號泣”(錢謙益《國初羣雄事略》,中華本,頁115—116),可見今本《明氏實録》與中華本所據之《國初羣雄事略》抄本系統接近。

今本《明氏實録》比《國初羣雄事略》引《明氏實録》多出“宣使劉澤民曰此間元進士劉楨”一段,其實這只是《國初羣雄事略》引《明氏實録》至正二十一年關於劉楨的一段追敍文字,(54)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁61上。隻字不差。至於“己亥,遣使進貢於徐國”一句,《國初羣雄事略》至正十九年(己亥)天完治平九年首條載“秋遣使貢於壽輝(《實録》)”,(55)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁60下。可知出自《太祖實録》,且今本《明氏實録》改壽輝爲徐國。(56)兩種刊本《國初羣雄事略》,只有天統四年一處引《明氏實録》作“冬,徐國參政姜珏來朝。令珏守夷陵,就彼屯種置倉,以贍國用”,用“徐國”一稱。錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁64上;中華本,頁123。按今本《明氏實録》盡改天完爲徐國,後文將論及之。

此外,今本《明氏實録》“惟都事薛元理署省事,守城兵皆新募者”一句,《國初羣雄事略》引《明氏實録》作“守省兵皆新募者”,更爲準確,後文云“明三領兵入省中”。

第五類,今本《明氏實録》對於繫年的有意改竄。

開熙三年部分,今本《明氏實録》載:

開熙三年己酉,大明遣使求木植,丞相戴壽不與。秋,丞相劉楨卒。楨,元進士,精於易數。導明主修道,盡逐元人,以安中夏。詔令多所代製,人比之孔明云。(57)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁10下。

《國初羣雄事略》洪武三年(庚戌)開熙四年載:

(七月)丙辰,明昇將吴友仁寇興元,守將金興旺擊卻之(《實録》)。

明日,復來攻,興旺面中流矢,拔矢復戰,斬首數百。城中兵纔三千,友仁兵三萬,興旺斂兵入城。友仁乃圍城,決濠填塹,攻益力,興旺嬰城固守。大將軍徐達令傅友德領兵三千,竟趨黑龍江,夜襲木櫓關,攻斗山砦,下令軍中人持十炬然於山上。友仁軍見列炬,大驚,乘夜遁去(同上)。

夏守瞿塘將莫平章以兵犯歸州,欲報興元之役。將陳文出兵南門與戰,大破之,斬首三百,擒八十人,送楊璟斬之(《鴻猷録》)。

是年,大明遣使假道攻雲南,戴壽不奉命。秋,再遣蔡參政招諭,兼致禮物,不從。明、夏竟絶和好(《平夏録》)。

大明遣使求木植,丞相戴壽不與(《明氏實録》)。

秋,丞相劉禎卒。

禎,元進士,精於易數。導夏主修道,盡逐胡元,以安中夏。詔令多所代製,人比之孔明云(《明氏實録》)。(58)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁67下—68上。

未注出處者,仍是見於《太祖實録》、《平夏録》之例。《明太祖實録》載洪武三年七月“甲辰,明昇遣使以香楠木來獻”,(59)《明太祖實録》卷五四,頁1066。或即《明氏實録》“大明遣使求木植,丞相戴壽不與”一事明朝方面的委婉記載,則今本《明氏實録》此事不當繫於開熙三年。《國初羣雄事略》引《明氏實録》置於開熙四年,是準確的。今本《明氏實録》綜合《國初羣雄事略》摘録《太祖實録》、《平夏録》的正文一條,摘録《明氏實録》的注文兩條,綜合成爲以上的一段。也許是考慮到開熙三年尚無内容,又將之移入開熙三年。

隨後的開熙四年部分,今本《明氏實録》爲:

開熙四年庚戌,大明遣使借路攻雲南,丞相戴壽不允。秋,再遣參政蔡□來,兼致禮物,又不允。明、夏竟絶和好。冬,大明命湯和爲征西將軍,平章廖永忠副之,攻夔關。戴丞相、向知院峽中設天橋預備,船至,以木頭橦下輒碎,竟不得上。屢戰不勝,退兵峽外。重慶城中,每虚驚,禁不能止。(60)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁10下—11上。

則是綜合《國初羣雄事略》的兩處記載而來,其一是開熙四年的一處注文,係引《平夏録》,已見前引;其二是開熙五年的一處注文:

大明命湯和爲征西將軍,廖永忠副之,攻夔關。戴丞相、向知院峽中設大橋備禦,船至,以木頭撞下輒碎,竟不得上。屢戰不勝,退兵峽外。重慶城中,每虚驚,禁不能止(《明氏實録》)。(61)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁68下。

按明湯和、廖永忠征夏,《明太祖實録》在洪武四年,(62)《明太祖實録》卷六,頁1167。《平夏録》同,(63)黄標《平夏録》,頁548上。《國初羣雄事略》引《明氏實録》與此一致。洪武四年當開熙五年,而今本《明氏實録》繫於開熙四年。

如此,則竄入《國初羣雄事略》引《平夏録》文字和改繫年代兩者兼而有之了。很可能因爲《國初羣雄事略》開熙三年下未引《明氏實録》,今本《明氏實録》摘録時將《國初羣雄事略》引《明氏實録》開熙四年、五年文字前移。

此外,今本《明氏實録》首題下署“新都楊學可編”,其實也出自《國初羣雄事略》,《國初羣雄事略》在第一處引用《明氏實録》之末,注明出處爲“新都楊學可編《明氏實録》”。

《國初羣雄事略》所引用的文獻,有黄標《平夏録》、《明太祖實録·明玉珍本傳》、楊學可《明氏實録》、《明太祖實録·徐壽輝本傳》、《元史·順帝紀》、《元史續編》、《明氏事迹》、楊慎《滇載記》、《鴻猷録》、《草木子》、《月山叢談》、《平蜀録》,其中又以《明氏實録》、《明太祖實録》、《平夏録》三書最爲主要。只是引用《明氏實録》之處前多後少,是導致今本《明氏實録》前詳後略的根本原因。那麽,錢謙益是否有在關於明氏政權後期特别是明氏政權爲明朝滅亡的過程的史料利用中,有意識地避開《明氏實録》而以《太祖實録》爲主要史料的可能呢?而明玉珍即位前及明氏政權初期的歷史,少有其他文獻可資參考,只有利用《明氏實録》。

楊學可似乎並非站在明氏政權的立場上。除了上述一詩對於明氏的批評,還有部分文告在“吴王”前空格,則是尊明的表現。《絳雲樓書目》將《明氏實録》列在“本朝國紀”(64)《續修四庫全書》(920)影北京圖書館藏清嘉慶二十五年劉氏味經書屋抄本《絳雲樓書目》(頁380上)作“明朝國紀”,並且和具體書目平齊,不如《叢書集成初編》本保持了原書的舊貌。之下,與《平吴録》、《平胡録》、《平蜀集》並列。《四庫全書總目》謂“‘實録’之名,古人通用,故涼劉昞有《燉煌實録》,唐許嵩記六代之事稱《建康實録》,而李翱集有《皇族實録》,乃其大父之行狀。學可此作蓋沿古名,非尊明氏父子爲正史也”,蓋得其實。

既然今本《明氏實録》全然抄自《國初羣雄事略》所引《明氏實録》及其他文獻,其非此書原貌蓋已可知。

四 在今本《明氏實録》出自《國初羣雄事略》的觀點下再看今本《明氏實録》使人疑惑之處

本文第二部分所述今本《明氏實録》通讀中的各種疑惑,在今本《明氏實録》完全出自《國初羣雄事略》的認識下,通過比對《國初羣雄事略》,則完全可以得到解釋。

天統三年只有“天統三年甲辰,命萬勝領兵攻興元城,不克而還。巴州叛,命司寇鄒興克之,留官鎮守”寥寥33字,實在是因爲《國初羣雄事略》此年未引《明氏實録》,而且引録的《平夏録》也只有兩行而已:

至正二十四年(甲辰)天統三年

司馬萬勝率兵攻興元,圍城三日,不克而還(《平夏録》)。

秋,巴州叛,命司寇鄒興攻克之,留兵鎮守(同上)。

攻拔巴州尚倉,置軍守之(《實録本傳》載在癸卯秋)。(65)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁63下。

天統二年的記載,《國初羣雄事略》作:

(癸卯)九月,表韓氏女爲貞烈。

初丁酉歲九月,青巾賊入成都,有韓氏女年十七,舉家從軍。夏兵攻剌蹋破之,韓女假爲廝兒,被虜砍草養馬,出入六七年,人不知其爲女也。至是征雲南還,路逢其父,贖之,適尹氏。貞烈如此。

己酉,辟劉湛爲仁壽縣學教授。湛學行優裕,造就人才,升爲國子監祭酒(《明氏實録》)。

時有劉湛者字信翁,江西人,爲仁壽教官。文章清古,爲後進所宗。丁酉,玉珍入蜀,棄官隱居瀘州,玉珍屢徵不就。卒,弟子葬之小市廂(《平夏録》 《明氏事迹》同)。(66)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁63下。

實在只有如許信息。“九月表韓氏女爲貞烈”尚非《明氏實録》文字,但是如果不加在前面,下面出自《明氏實録》的“己酉”就更加不知歸屬了,大概因此之故,今本《明氏實録》將“九月表韓氏女爲貞烈”也抄了進來。

天統四年之“是月,全蜀星隕如雨”,出自《國初羣雄事略》引《實録本傳》:“冬,元威順王侯普顔達失平章率兵由雲南間行如陝西,遣丞相戴壽追襲之,至秦州,弗及而還。是月,全蜀星隕如雨。”(67)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁65上。查《太祖實録》作:“冬,元威順王侯普顔達失平章率兵由雲南間行如陝西,玉珍遣其丞相戴壽追襲之,至秦州,弗及而還。時蜀星隕如雨。”(68)《明太祖實録》卷一九,頁269。並不作“是月”,《國初羣雄事略》引時致誤,而今本《明氏實録》又襲之。

開熙二年紀事,《國初羣雄事略》爲:

四月,命丞相戴壽討吴友仁,友仁來歸。

丞相戴壽總兵八萬往征友仁,友仁入城自守,謂壽曰:“不須用兵,可遣參政文彦彬來即降。”是日,遂遣彦彬入城。友仁與彦彬約:“丞相可設策,將義子明昭等誅之,不然必爲所害。”壽回奏事,因朝會設計擒明昭等盡誅之。友仁同彦彬至重慶,請罪謝恩(《明氏實録》或作文彦彬)。(69)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁67上。

則今本《明氏實録》全然襲用《國初羣雄事略》。只是《國初羣雄事略》一爲正文,一爲注文,注文之“是日”,本不需與正文之“四月”相呼應。今本《明氏實録》作爲一段,就不免使人生疑了。

開熙五年“我師”云云,出自《國初羣雄事略》引《太祖實録》,並注“《平夏録》、《平蜀録》同”,《太祖實録》、《平夏録》、《平蜀録》等正應如此措辭。《國初羣雄事略》引《太祖實録》稱“我師”之處尚多。

至於開熙五年六月二十一日以下的記載,《國初羣雄事略》開熙五年六月引《太祖實録》“六月二十一日,夏丞相劉仁挾幼主并皇太后彭氏齎符璽詣軍門降”、(70)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁69下。七月引《太祖實録》“夏丞相戴壽、知院向大亨等以象載甲士逆戰,友德命前鋒以弓矢火器衝之,象中矢卻走,壽兵死者甚衆。會湯和遣人報捷,壽等亦得其家書,遂無鬭志。乃籍府庫倉廩,遣其子詣軍門納款”,(71)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁70上。洪武五年引《明氏實録》“大明封幼主爲歸義侯,彭后爲皇妃,賜甲第以居。以劉仁爲應天府府尹,餘授職有差。前後明氏二主,幼主年十六歲,起至正辛丑,至洪武辛亥,共十一年”,(72)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁71上。可知今本《明氏實録》係綜合三處記載而成,故而前後不相連貫。讀《國初羣雄事略》引《太祖實録》,方知今本《明氏實録》所云“遣其子納款降”者爲丞相戴壽。

而《費烈女吟》詩不見今本《明氏實録》,也正是因爲《國初羣雄事略》没有引録此詩的緣故。

此外,參照《國初羣雄事略》可以幫助理解今本《明氏實録》之處尚多。如今本《明氏實録》開熙三年的紀事爲:

開熙三年己酉,大明遣使求木植,丞相戴壽不與。秋,丞相劉楨卒。楨,元進士,精於易數。導明主修道,盡逐元人,以安中夏。詔令多所代製,人比之孔明云。(73)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁10下。

而據《國初羣雄事略》(作開熙四年。繫年不同問題,前文已經討論)引《太祖實録》,此年明大將軍徐達遣裨將金興旺、張龍由鳳翔攻取興元,明昇將吴友仁寇興元爲金興旺擊卻,又引《平夏録》,明遣使假道攻雲南,戴壽不奉命,後明、夏竟絶和好。(74)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁67下—68上。此類要事,本該有所記載。《國初羣雄事略》在假道攻雲南的記録之下,引《明氏實録》丞相戴壽不與木植的次要記載,只是作爲一種補充。

五 從《國初羣雄事略》引《明氏實録》到今本《明氏實録》的措辭變化及今本《明氏實録》成書時代的猜測

今本《明氏實録》襲用《國初羣雄事略》時對於段落、繫年之調整,對於《明氏實録》之外文字之利用,前文已作多方説明。還有一類情況,也是考察今本《明氏實録》纂録、流傳過程中值得注意的,那就是其有意識地更改《國初羣雄事略》原書(也即《明氏實録》原書)中的一些措辭。

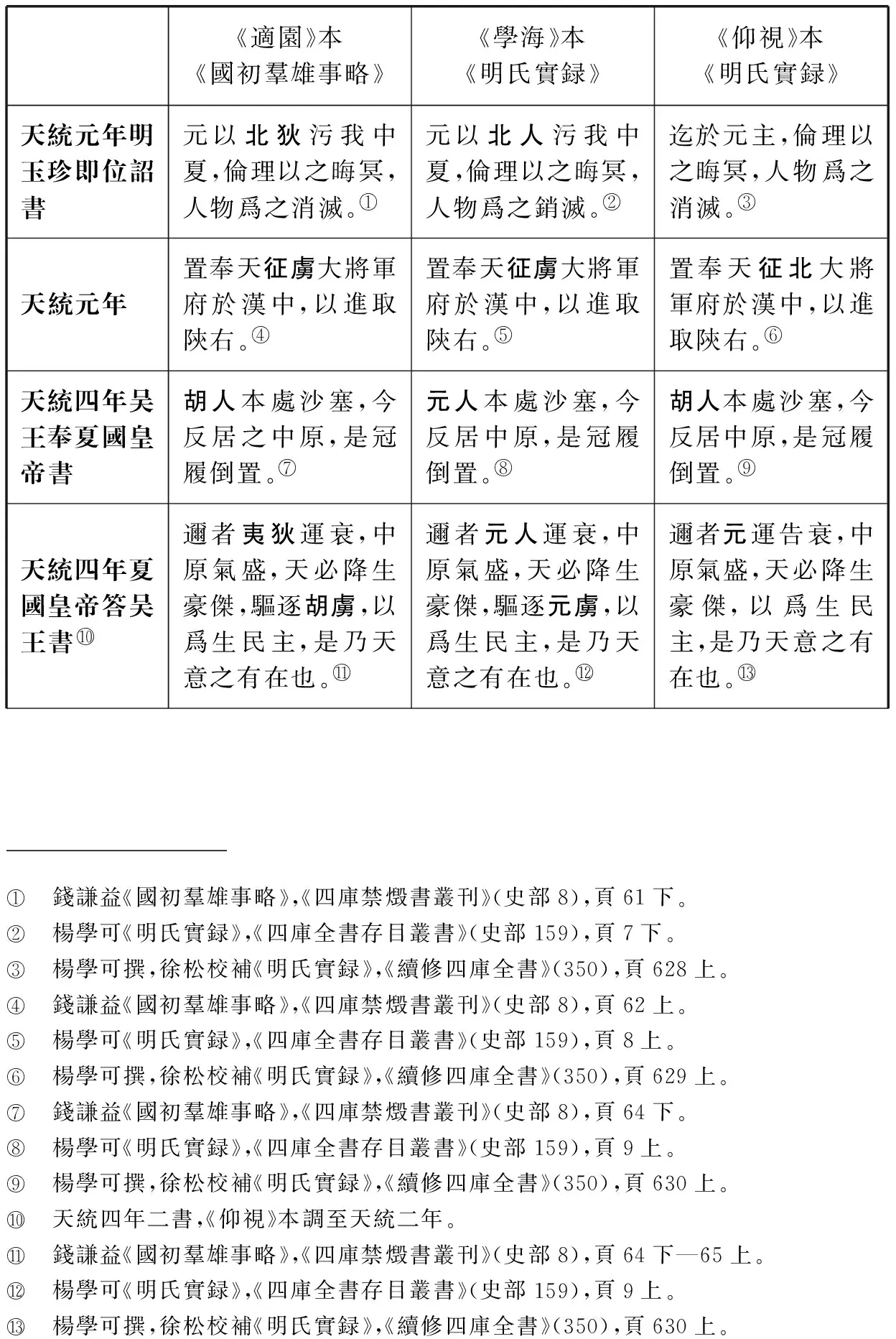

今本《明氏實録》删改《國初羣雄事略》所引《明氏實録》字句的情況,主要出現在明氏政權的文告中,列表比較如下(不同的用詞,用黑體字表示):

(續表)

(續表)

據上表比較可知,今本兩種《明氏實録》將“胡虜”改爲“元虜”或“虜”,將“胡元”改爲“元朝”或“元”,將“北狄”改爲“北人”,將“夷狄”改爲“元人”或“元”,將“胡人”改爲“元人”;而《國初羣雄事略》所引《明氏實録》則全部保留,顯示出原始的狀況。此外,在《仰視》本中還多處删落原有文句,可見在删改方面,《仰視》本比《學海》本更進一步。這也使人相信《學海》本保持着更早的面目,因此删改尚不像《仰視》本那麽多。前文已述《仰視》本出自彭元瑞校本,彭氏作爲《四庫全書》副總裁,想必對於違禁的字眼是極爲敏感的,因此能夠盡量删改。而“胡人本處沙塞”、“盡逐胡元”則是僅有的兩處遺漏。

除此之外,今本《明氏實録》還有四處改“天完”爲“徐國”,一處在至正十五年乙未,一處在至正十七年丁酉,一處在至正十八年戊戌,一處在至正二十年庚子;(75)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁5下,6上,6下,7上。另有一處改“壽輝”爲“徐”,在至正十七年。(76)楊學可《明氏實録》,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁6上。徐壽輝政權,相關的文獻多謂國號“天完”。史樹青先生曾據宋濂《于君墓誌銘》中的記載,懷疑來自“大宋”;(77)史樹青《元末徐壽輝農民政權的銅印》,《文物》1972年第6期。楊訥先生則認爲是在“大元”之上各加一寶蓋,表示鎮壓“大元”的意思。(78)楊訥《釋“天完”》,《歷史研究》1978年第1期;收入楊訥《元史論集》,北京,國家圖書館出版社,2012年,頁99—100。明玉珍的墓誌《大夏太祖欽文昭武皇帝玄宫碑》發現之後,劉孔伏、薛新力兩位先生根據碑文所載“歲庚寅,淮人立徐主稱皇帝於蘄陽,頒萬壽曆,建元治平,國號宋”,提出徐壽輝政權的國號爲“宋”而非“天完”,韓林兒、劉福通建立“宋”政權後,徐壽輝政權便改稱“大宋”,而“天完”則出自朱元璋的改動。(79)劉孔伏、薛新力《談元末徐壽輝農民政權的年號和國號——附録〈玄宫之碑〉碑文》,《學術月刊》1984年第5期。後來楊訥先生又據至正十八年寓居龍興、在徐壽輝政權控制之下的劉夏所撰《戊戌五月擬上劉晉昭參議書》(劉夏《劉尚賓文集續集》卷三,《續修四庫全書》第1326册影明刻本)中有“我朝君臣灼知其然,遂倡皇宋之正統”、“尚紅者,吾宋之民也;尚白者,亦吾宋之民也”一類的措辭,認爲徐壽輝政權確實以宋爲國號,不過同時又指出只能肯定戊戌年徐壽輝國號爲宋,不能否定《順帝本紀》所載此前的辛卯年(至正十一年)國號爲天完,不排除其中有改易國號的可能。(80)楊訥《徐壽輝、陳友諒等事迹發覆——〈劉尚賓文集〉讀後》,《中華文史論叢》2008年第2期;收入楊訥《元史論集》,頁101—121。

徐壽輝政權之國號爲“大宋”,是完全可以肯定的;而《明氏實録》成於明朝,用當時通行之“天完”,也是可以理解的。元末之“大宋”政權,明代記載中很可能出自朱元璋改動的“天完”,入清後又被改爲“徐國”,完全泯滅了作爲一個國號的痕迹。

特别值得注意的是兩種今本《明氏實録》的删改並不一致,互有一本改而另一本未改的情況。從此類删改的不同,或許可以推測這兩種本子都來源於一種違禁字眼未經改動的本子,則今本《明氏實録》的成書,當在清代文網甚爲嚴密的乾隆時期之前。

而兩種今本《明氏實録》共同錯誤的例子,也有助於説明兩本同源。如兩本均載天統元年置翰林院,拜年(牟)圖南爲丞相,(81)楊學可《明氏實録》作“年徒圖南”,當誤,《四庫全書存目叢書》(史部159),頁7下;楊學可撰,徐松校補《明氏實録》作“牟圖南”,《續修四庫全書》(350),頁628下。“丞相”當爲“丞旨”之誤,《國初羣雄事略》引《實録本傳》則作“承旨”。(82)錢謙益《國初羣雄事略》,《四庫禁燬書叢刊》(史部8),頁62上。此誤徐松已經指出。

《學海類編》,《四庫全書總目》列爲存目(編修程晉芳家藏本),則此時已經成書。道光本《學海類編》由此而來的可能性很大。前面已經推測兩種今本《明氏實録》很可能來自一種更早的違禁字眼不加改動的本子,這個本子則以清代前期輯出的《學海類編》最爲可能了。《學海類編》收書的缺點,不可能完全是後來增加書的品種時纔有的。而今本《明氏實録》的缺點,符合《學海類編》的總體特點。因此可以認爲今本《明氏實録》的産生,在《學海類編》編纂之時的可能性爲最大。《四庫全書總目》列爲存目之《明氏實録》爲單行本,或許就是清代前期《學海類編》編成後單行之本;清光緒《仰視》本出自彭元瑞校本,彭元瑞爲《四庫全書》副總裁,彭元瑞校本有可能就出自存目之單行本。

以下是今本《明氏實録》可能的流傳示意圖:

六 基 本 結 論

綜合以上考述,本文認爲今本《明氏實録》完全抄自《國初羣雄事略》。抄録的過程中,除了將《國初羣雄事略》引《明氏實録》的文字抄入在内,還將並非《明氏實録》的少量文字也予抄入,而且文字上又增添了一些訛誤,並有一些有意識的改動。則今本《明氏實録》,性質上相當於《明氏實録》的一種文字不太準確的輯本。

今本《明氏實録》的每一條,包括附録在内,都可以在《國初羣雄事略》中找到。今本《明氏實録》與《國初羣雄事略》所引《明氏實録》小有差異的部分,大多數可以判斷是《國初羣雄事略》所引保持着更原始的面貌,只有極少的幾處還不能完全明確。特别是一些反映明氏政權立場的文告用詞細節,今本《明氏實録》幾乎完全改動,而《國初羣雄事略》則很好地保持了原貌,難能可貴。

因此,可以認爲今本《明氏實録》並無獨立的史料價值,也不能根據今本《明氏實録》來認識、評價《明氏實録》一書。引用、評價《明氏實録》,與其引今本,不如引《國初羣雄事略》所引節略文字。