廣雅書局本《長編紀事本末》編校考

閆建飛

提要: 《長編紀事本末》原名“皇朝通鑑長編紀事本末”,是研究北宋晚期歷史的基本文獻。廣雅書局本作爲該書唯一刊本,其編校情況十分值得重視。廣雅書局本底本爲國圖藏王灝本,編校中經過了繆荃孫、廖廷相等細緻校勘,《藝風堂老人日記》詳細記載了該本校勘情況。校勘主要利用浙江書局本《長編》和《長編拾補》進行。《長編拾補》源自陸心源本《長編紀事本末》,陸心源本源自乾隆四十一年抄寫完成的王鳴韶本。而利用《長編》對《長編紀事本末》進行校勘補綴,則導致廣雅書局本距宋刊原貌頗遠。

關鍵詞: 《長編紀事本末》 廣雅書局本 王鳴韶本 王灝本

李燾(1115—1184)《續資治通鑑長編》(簡稱《長編》)是研究北宋歷史的基本文獻,歷來爲學者矚目。然通行本《長編》係四庫館臣輯自《永樂大典》,已非完帙;又經館臣大量改篡,亦非原貌。(1)陳智超《四庫本〈續資治通鑑長編〉發覆》,《社會科學戰線》1987年第3期,頁148—152;苗潤博《〈續資治通鑑長編〉四庫底本之發現及其文獻價值》,(轉下頁)在這種情況下,南宋時改編自《長編》的楊仲良《皇朝通鑑長編紀事本末》(簡稱《長編紀事本末》),對補《長編》闕失、恢復《長編》原貌有重要價值。(2)(接上頁)《文史》2015年第2期,頁221—243。

目前《長編紀事本末》通行版本有兩個: 宛委别藏本和廣雅書局本。其中宛委别藏本經過了阮元的系統删改,與民族關係相關的違礙字句均遭篡改,距離宋刊原貌甚遠。(3)國圖所藏03831號清抄本即爲宛委别藏底本,阮元删改校勘痕迹具在,本文簡稱阮校本。關於該本的詳細情況參李靈鈞《宛委别藏本〈長編紀事本末〉發覆》,待刊。相較之下,廣雅書局本以較早清抄本爲底本,經過清人精校,文本質量頗高,又是迄今唯一刻本,梳理清其版本源流十分必要,而學界尚未給予足夠重視。徐規指出通行本《長編紀事本末》最佳版本爲廣雅書局本,其可補《長編》闕失者有數千條之多。(4)徐規《〈續資治通鑑長編紀事本末〉研究》,《文史》2001年第1期,頁193—204。蔡涵墨(Charles Hartman)主要討論了《長編紀事本末》的版本、作者、歐陽守道(1208—1272)及姚勉(1216—1262)序文,指出楊仲良《長編紀事本末》是當時改編《長編》系列著作的一部分,改編主要是爲了科舉和教育,與道學密切相關。(5)蔡涵墨《論〈續資治通鑑長編紀事本末〉與十三世紀前期的史學編纂與出版》,《歷史的嚴妝: 解讀道學陰影下的南宋史學》,北京,中華書局,2016年,頁270—292。不過他們對版本問題均未深究,只有李靈鈞系統討論了《長編紀事本末》的版本。關於廣雅書局本,他正確地指出了國家圖書館所藏王灝本(典藏號15280)係廣雅書局本之底本,並對該本印章和書前兩封書信作了初步考證。(6)李靈鈞《〈續資治通鑑長編紀事本末〉版本初探》,待刊。不過他並未就廣雅書局本的編校過程進一步追索。因此,廣雅書局本的編校情況仍值得探討。在正式討論前,需要對《長編紀事本末》的書名作一辨析,以糾學界之誤。

一 《長編紀事本末》的書名

《長編紀事本末》初名不詳,由於其改編自《長編》,所載爲北宋九朝史實,故文獻有“皇宋通鑑長編紀事本末”、“皇宋通鑑紀事本末”、“皇朝通鑑長編紀事本末”、“皇朝通鑑紀事本末”、“皇朝紀事本末”、“宋朝通鑑長編紀事本末”、“宋九朝紀事本末”、“九朝紀事本末”、“宋朝紀事本末”等名稱。趙鐵寒在影印廣雅書局本《長編紀事本末》題端,主張是書正式書名爲“續資治通鑑長編紀事本末”,其理由有三: 其一,該稱呼與李燾《續資治通鑑長編》書名相合;其二,與袁樞《通鑑紀事本末》命名原意相合;其三,王應麟《玉海》卷四七“續資治通鑑長編”條下,續有“楊仲良爲《長編紀事本末》一百五十卷”之語,上下連接,應作“續資治通鑑長編紀事本末”。(7)趙鐵寒《續資治通鑑長編紀事本末題端》,見楊仲良《資治通鑑長編紀事本末》,臺北,文海出版社影印廣雅書局本,1967年,頁2—3。影印時書名漏“續”字。這一意見爲徐規以及2003年北京圖書館出版社影印宛委别藏本《長編紀事本末》時采用。但細究趙鐵寒的三個理由,均爲推測,無一文獻依據,所論實難成立。

寶祐五年(1257)正月,姚勉途經隆興府,遇見眉山柳溪先生之子楊道傳,當時道傳“袖出書二帙,帙題曰‘本朝通鑑長編節要綱目’”,請姚勉作序。序言:

今此書之節要,辭翦其浮,即司馬《通鑑》之自節本也;此書之標題,事舉其要,即司馬《通鑑》之《舉要歷》也;類總其萃,年繫其時,袁氏之《本末》也;挈提以綱,紀載以目,即朱夫子之《綱目》也。一書而諸體備焉,用心亦勤矣。(8)姚勉《雪坡集》卷三八《本朝長編節要綱目序》,文淵閣四庫全書本,1184册,頁262下—263上。

據此,蔡涵墨認爲,柳溪先生即楊仲良,《長編紀事本末》原題爲“本朝通鑑長編節要綱目”,最初具有紀事本末體與綱目體兩種體裁之長。但今本《長編紀事本末》爲紀事本末體,與綱目體無涉,二者顯非一書。對此,蔡涵墨認爲這是由於歐陽守道在校訂《長編紀事本末》時,對楊仲良之書做了大幅改動。(9)蔡涵墨《論〈續資治通鑑長編紀事本末〉與十三世紀前期的史學編纂與出版》,《歷史的嚴妝: 解讀道學陰影下的南宋史學》,頁279—292。但此僅屬推測,且與歐陽守道序文中主張保持文本原貌的原則不符。(10)寶祐五年徐琥欲刻《長編紀事本末》時,想做節本,歐陽守道言:“史未易節也……儻不知史法而容易措手,則去留失宜,首尾不備,使讀者憮然,此與漏段闕字何異?”歐陽守道對删節史書如此態度,很難想象其會自作主張改變《長編紀事本末》體裁。序見楊仲良《資治通鑑長編紀事本末》,頁3。因此,雖然楊道傳與楊仲良均爲眉山人,其父柳溪先生《本朝通鑑長編節要綱目》與楊仲良改編《長編》的工作類似,但並無證據證明柳溪先生就是楊仲良,《本朝通鑑長編節要綱目》與《長編紀事本末》亦非同一種書。

既然如此,那麽《長編紀事本末》本名是什麽呢?我們可依版本確定。清初季振宜(1630—?)、徐乾學(1631—1694)均藏有《長編紀事本末》。季振宜所藏列於“延令宋版書目”下,云“《長編紀事本末》百五十卷,四十本”,(11)季振宜《季滄葦藏書目》,《續修四庫全書》(920),上海古籍出版社影印,2002年,頁607上。記載甚簡;徐乾學所藏信息略多。國家圖書館所藏阮校本《長編紀事本末》(典藏號03831)卷末有黄丕烈(1763—1825)跋語:

近見《傳是樓書目》載此頗詳,云:“宋板《皇朝通鑑紀事本末》一百五十卷,廬陵歐陽守道校正,缺一百十四卷起,至一百十九卷止,四十册,五套。”則此書於宋刻可無疑義。(12)案,今本《傳是樓書目》無《長編紀事本末》,見《續修四庫全書》(920)。又黄丕烈所謂“於宋刻可無疑義”,指阮校本與徐藏宋刻本同闕卷一一四至一一九,當源自宋刻。

假若季振宜、徐乾學、黄丕烈等所言無誤,季振宜、徐乾學所藏是目前所知清人僅見之宋刊本。徐藏書名爲“皇朝通鑑紀事本末”,此爲簡稱,少“長編”二字,正式名稱應爲“皇朝通鑑長編紀事本末”。這也與清抄諸本吻合。不計宛委别藏本,目前傳世清抄本共八種,其中北京國家圖書館藏三種(典藏號15280、03831、A00821,本文分别簡稱王灝本、阮校本、阮校清樣本),(13)國圖所藏15280號清抄本原爲王灝所藏,故稱王灝本;A00821號清抄本過録自阮校本(見後文),故稱爲阮校清樣本。其他五種分藏於北京大學圖書館(典藏號SB/915.10917/4623,簡稱北大本)、南京圖書館(典藏號GJ/EB/112361,簡稱南圖本)、浙江省圖書館(典藏號善1107/膠429,簡稱浙圖本)、臺北“國家圖書館”(典藏號02004,簡稱王鳴韶本)、(14)該本爲乾隆四十一年(1776)王鳴韶請人抄寫完成,故簡稱王鳴韶本。日本靜嘉堂文庫(簡稱陸心源本)。(15)該本爲陸心源舊藏,故簡稱陸心源本。八種抄本大題均作“皇朝通鑑長編紀事本末”。(16)陸心源本參嚴紹璗編《日藏漢籍善本書録》,北京,中華書局,2007年,頁441。其他七種據原書。可見,《長編紀事本末》正式書名確爲“皇朝通鑑長編紀事本末”。清嘉慶年間(1796—1820),阮元(1764—1849)在向朝廷進獻《長編紀事本末》時,改“皇朝”爲“皇宋”,宛委别藏本書名也就變成了“皇宋通鑑長編紀事本末”。

二 廣雅書局本底本及校勘情況

《長編紀事本末》南宋末年刊刻後,元明未刊。或許是此書部頭較大、印數較少的緣故,流傳一向較稀。到了清初,除季振宜、徐乾學所藏,學者們所見基本爲抄本。目前傳世版本均闕卷六至七、卷一一四至一一九、卷五下半部分和卷八前數葉,説明其源頭一致,均來自一個有殘缺的版本。考慮到徐乾學所藏闕卷一一四至一一九,諸本可能來自徐藏。個别版本所闕略多,其中國圖王灝本另闕卷四七至七、卷九九至一一三,浙圖本卷五全闕。八種抄本中,王灝本、陸心源本、王鳴韶本與廣雅書局本密切相關,因此下文的考察也將以這三種版本爲主。

廣雅書局本是《長編紀事本末》存世唯一刻本。該本每半葉十一行,行二十四字,四周單邊,首卷首葉首行題“通鑑長編紀事本末卷第一”,單魚尾,版心有書名“通鑑長編紀事本末”、卷次、葉數。每卷末有校勘人姓名。該本刊於光緒十九年(1893),臺北文海出版社1967年影印出版,遂成爲學界常見版本。

廣雅書局本底本即國圖所藏王灝本,共計三十三册。每半葉十三行,行二十四字,無邊欄,版心有卷次、葉數。該本原爲孔繼涵(1739—1783)所藏,有“孔繼涵印”、“葒谷”兩印。可見該本下限至少爲乾隆時期(1736—1795)。

該本收有胡景桂致王灝(1823—1888)、夏孫桐(1857—1941)致胡景桂的兩封書信,對於了解廣雅書局本有重要意義。今録如下:

文泉老伯大人閣下,頃奉手書,欣悉起居佳勝,至以爲慰。小兒源清得有寸進,皆賴栽培之力也。子壽師才授蘇藩,借款可望歸趙矣。夏閏枝(前永年縣夏公子,原信並呈)孝簾來言,繆小珊(名荃孫)欲假尊處所藏《續通鑑長編》鈔刻,萬無污失,並以其所藏書善本爲質。可否?乞賜回音,以便轉達。肅此,敬請福安,不一。

侄景桂頓首上。

昨晚繆小珊兄譚及南皮制軍來書,云粵局刻卷將竣,催覓應刻之書。小珊仍擬轉假王文老所藏《續通鑑長編紀事本末》,并云文老如不放心,願以所有秘本爲質。日來定州如有人來,祈與商之。儻荷首肯,在京付鈔,不過兩三月可歸趙也。《劉賓客集》亦可借校。昨懇法書名刺如已寫就,乞擲交去手爲荷。此上月舫仁兄有道左右。

弟桐上頓首 廿九

以上所涉人物中,王文泉爲王灝,直隸定州人,《畿輔叢書》編者。(17)民國《定縣志》卷一三《文獻志·王灝傳》,1934年刊本,葉22B—25B。繆小珊即繆荃孫(1844—1919),南皮制軍即當時的兩廣總督張之洞(1837—1909)。夏閏枝即繆荃孫好友夏孫桐,江蘇江陰人,光緒十八年(1892)進士,民國時參修《清史稿》。(18)馬興榮《夏孫桐年譜》,《詞學》第19輯,2008年,頁254。月舫即胡景桂,直隸永年人,光緒九年進士。(19)徐沅等《清秘述聞再續》卷二《學政類·甘肅省》,北京,中華書局,1982年,頁1010。

結合上面的人物追索,我們可以梳理清事情原委。光緒十二年,兩廣總督張之洞創辦廣雅書局,遥聘當時在京的繆荃孫爲書局采訪、總校,搜求應刻書籍,(20)徐瓊《廣雅書局研究》,華中師範大學碩士論文,2014年,頁12。故張之洞去信繆荃孫,“催覓應刻之書”。繆荃孫遂告知好友夏孫桐,希望借王灝所藏《長編紀事本末》,請其代爲聯絡。夏孫桐給胡景桂去信,備述其意,並言繆荃孫願以己藏善本書爲質。胡景桂給王灝去信轉述,王灝最終同意出借。據繆荃孫《藝風堂老人日記》,戊子年(1888)四月十八日,“定州王文泉送《宋通鑑本末》兩函來,假《中山集》鈔本二册去”。(21)繆荃孫《藝風堂老人日記》,收入張廷銀、朱玉麒主編《繆荃孫全集·日記》,南京,鳳凰古籍出版社,2014年,頁13—14。可見,王灝並非一次全部出借,而是分次進行,且的確索取了繆荃孫善本書《劉賓客集》(即《中山集》)(22)劉禹錫“自言系出中山”,故其文集又稱《中山集》。《新唐書》卷一六八《劉禹錫傳》,北京,中華書局,1975年,頁5128。繆荃孫《藝風堂文續集》卷七《劉賓客文集跋》,見張廷銀、朱玉麒主編《繆荃孫全集·詩文》,南京,鳳凰古籍出版社,2014年,頁404。爲質。由此,該書遂成廣雅書局之底本。

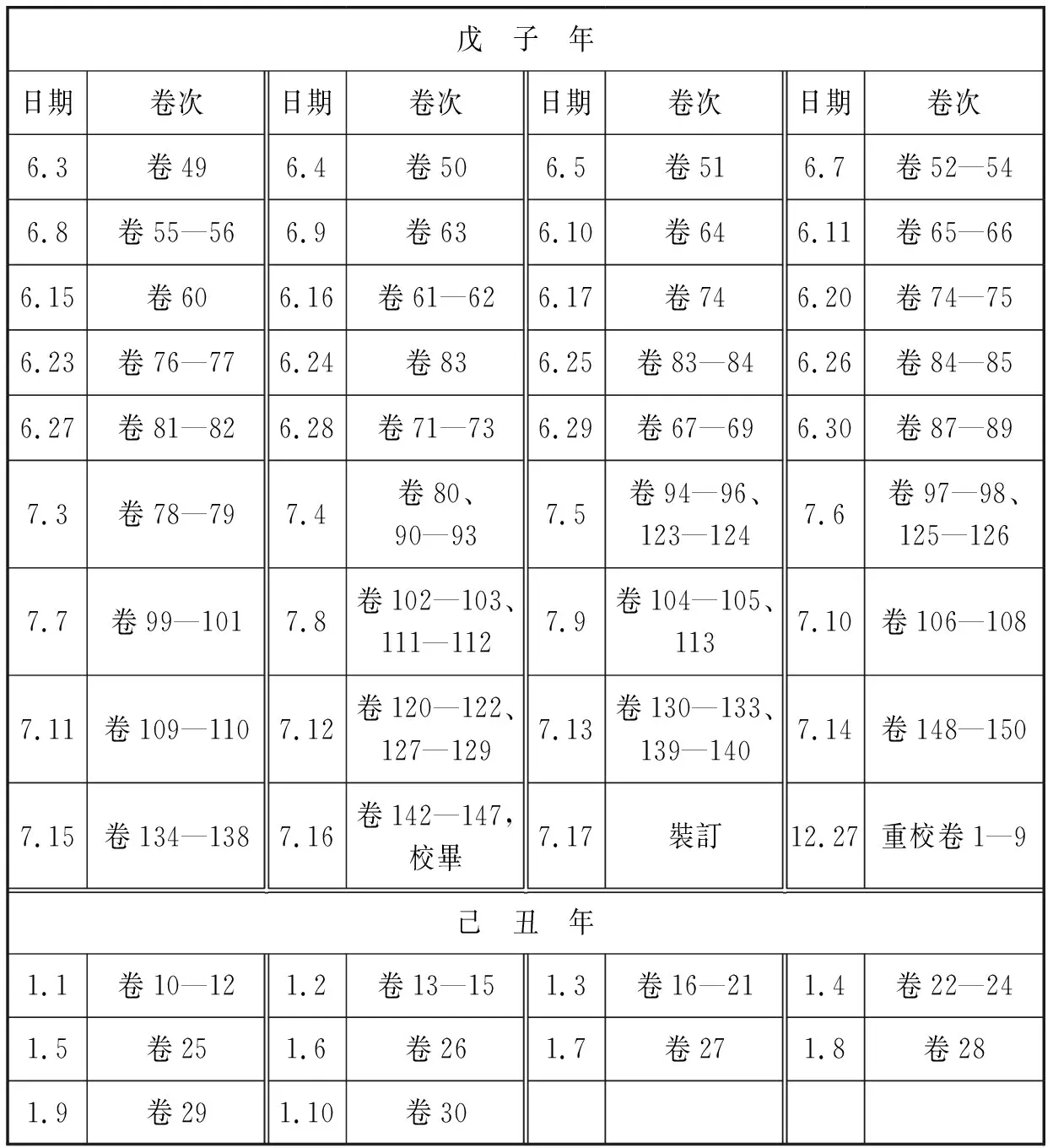

繆荃孫日記中詳細記載了其校勘《長編紀事本末》的情況。據日記,校勘在戊子、己丑(1889)兩年内進行。以下列表説明:

表1 繆荃孫校勘《長編紀事本末》日程表(23)按: 表格中所有日期均爲農曆。

(續表)

根據《藝風堂老人日記》,我們可以了解繆荃孫校勘的大致情況。今存日記始於戊子年三月初一,該日繆荃孫言:“寫官索《宋通鑑紀事本末》首册去。”(24)繆荃孫《藝風堂老人日記》,頁5。首册爲歐陽守道序文、目録、卷一。考慮到繆荃孫的工作速度,首册校勘最多花費兩日,故校勘工作當始於二月底。五月三日,繆荃孫“整理《皇宋紀事本末》卅五卷,訂十一本。還《皇宋紀事本末》第一、二函,交閏枝”。(25)繆荃孫《藝風堂老人日記》,頁16。繆荃孫請夏孫桐代借《長編紀事本末》,故亦由其代還。六七月份,繆荃孫集中精力,繼續《長編紀事本末》的校勘。至七月十六日,“校《通鑑紀事本末》百四十二、三、四、五、六、七。整理《紀事本末》一百五十卷,鈔校畢,付裝”。(26)繆荃孫《藝風堂老人日記》,頁27。十七日,“付老楊裝訂《宋紀事本末》”。(27)繆荃孫《藝風堂老人日記》,頁27。至此,《長編紀事本末》初校完成。

需要説明的是,初校工作並非繆荃孫獨自完成。《藝風堂老人日記》載,六月八日,繆荃孫“送《宋紀事本末》於熊餘波(亦奇),請校”;十二日,“熊餘波送《紀事本末》兩卷來”。(28)繆荃孫《藝風堂老人日記》,頁22。可見熊亦奇亦曾參與校勘,只是所校卷次不詳。

同年十一月廿一日,繆荃孫受張之洞之邀,“作粵東之遊”,(29)繆荃孫《藝風堂老人日記》,頁45。十二月九日至廣州,二十日起下榻廣雅書局東校書堂。二十三日,廣雅書局提調王秉恩(1845—1928)“送《通鑑長編》及《長編拾補》來,囑重校楊氏《長編紀事本末》”。(30)繆荃孫《藝風堂老人日記》,頁49—50。隨後繆荃孫開始重校。二十七日,“校楊氏《長編紀事本末》第一至第九卷,定每年提行、每月添墨圍、每日空格,儗通校以歸一律”。(31)繆荃孫《藝風堂老人日記》,頁50。可見重校時又確定了書寫體例。不過,次年正月初十,繆荃孫校訂卷三十後,日記中便不再有校勘《長編紀事本末》的記載,剩下的工作當由廣雅書局完成。

繆荃孫將清樣稿交付廣雅書局後,書局又組織人員進行了細緻校勘。該本每卷後記載了校勘人員,可知初校、覆校人員有益陽蔡芳、順德羅棻、江陰陳名慎、宿松羅忠濟、長壽李滋然、番禺黎永椿、順德李肇沅、黔縣黄士陵、北平史悠咸、陽湖吴翊寅十人,南海廖廷相(1842—1897)負責三校及最後統稿。據廣雅書局本後廖廷相跋語,校勘工作於光緒十八年(1892)六月完成,次年正式出版。

由《長編紀事本末》的校勘過程,亦可推知底本情況。除了各版本均闕的卷六至七、卷一一四至一一九、卷五下半部分和卷八前數葉外,王灝本尚闕卷四七至七、卷九九至一一三。但《藝風堂老人日記》記載了校勘卷四七至七、卷九九至一一三的情況,而無卷五至八、卷一一四至一一九的校勘情況,這説明繆荃孫校勘時,王灝本闕卷與他本一致,原不闕卷四七至七、卷九九至一一三,今本所闕當是校勘後丢失。

三 廣雅書局本校本

廣雅書局本以王灝本爲底本,經過了繆荃孫、廖廷相等細緻校勘,文本質量實在清抄諸本之上。但其校勘,並非不同版本校,而是主要以《長編》和《續資治通鑑長編拾補》(簡稱《長編拾補》)來校。關於此有諸多記載。如《藝風堂老人日記》載,戊子年(1888)十二月廿三日,繆荃孫在廣州時,王秉恩“送《通鑑長編》及《長編拾補》來,囑重校楊氏《長編紀事本末》”。(32)繆荃孫《藝風堂老人日記》,頁49—50。廖廷相跋語云:

以見存李氏《長編》校之,此書有而《長編》脱者一百四十餘條,日月互異者三百三十餘條,各注當事之下。其人名、地名顯然譌誤者,皆據《長編》改正;惟是非未定者,始兩存之;文字異同、無關宏旨者,不復出其間。(33)楊仲良《資治通鑑長編紀事本末》,頁4507。

這表明,廣雅書局本使用《長編》和《長編拾補》進行過細緻校勘,二者均爲浙江書局本。那麽《長編拾補》情況如何?以《長編》來校勘會給《長編紀事本末》帶來怎樣的問題呢?先説《長編拾補》。

(一) 浙江書局本《長編拾補》源流

光緒六年(1880),浙江巡撫譚鍾麟(1822—1905)命浙江書局刊刻李燾《長編》。因《長編》有闕,又命黄以周(1828—1899)等利用《長編紀事本末》編輯《長編拾補》。據書局提調秦緗業(1813—1883)序,當時他“向湖州陸觀察借得鈔本《紀事本末》,請於譚公,而屬在局襄校之黄教諭以周、王訓導詒壽、馮孝廉一梅分輯之”。(34)黄以周等輯《續資治通鑑長編拾補·秦序》,北京,中華書局,2001年,頁3。陸觀察即陸心源(1838—1894)。可見,浙江書局本《長編拾補》利用的是陸心源本《長編紀事本末》。

該本來源,陸心源亦有交代。陳徵芝(嘉慶七年進士,1802)帶經堂藏有“楊仲良《長編紀事本末》殘本”。後來陳氏藏書散出,陸心源去福建搜訪:

及至閩,遍訪陳氏後人,僅得張清子《周易纂注》、金仁山《尚書注》、楊仲良《長編紀事本末》三書,餘皆不可得。(35)陸心源《儀顧堂題跋》卷五《〈帶經堂陳氏書目〉書後》,收入馮惠民整理《儀顧堂書目題跋彙編》,北京,中華書局,2009年,頁82—83。

可見,陸心源所藏來自陳徵芝。《帶經堂書目》著録有相關信息:

《皇朝通鑑長編紀事本末》一百五十卷,抄本,王鶴溪藏書。宋楊仲良撰,前有歐陽守道序。(36)陳樹杓編《帶經堂書目》卷二,順德鄧實風雨樓叢書本,1911年,葉11A。

可見,陳徵芝所藏爲王鳴韶(1732—1788,號鶴溪)舊藏,即王鳴韶本。但王鳴韶本今藏於臺北“國家圖書館”,而陸心源本今存靜嘉堂,二者顯非一本。那麽陸心源本究竟源於何處呢?這需從王鳴韶本談起。

王鳴韶本今藏臺北“國家圖書館”,共二十四册。不同卷次版式有别,卷一至一三、一八至一九、四七至六二、一九至一三三、一四二至一五,每半葉十一行,行二十四字,卷一四至一七、二至四六、六三至一八、一三四至一四一,每半葉十一行,行二十二字,無邊欄,版心無標記。該本卷四後有王鳴韶跋:

乾隆四十年九月,囑表弟朱象乾抄完首本,計八十八頁。俟抄成全書,當校其譌誤處,此時固無暇晷也。鶴谿王鳴韶書。

跋語後鈐有“王鳴韶印”、“王嗣學印”二方。嗣學爲鳴韶之子。(37)錢大昕《潜研堂文集》卷四八《鶴谿子墓志銘》,上海古籍出版社,2009年,頁841—842。卷一五後亦有一跋:

乾隆四十一年五月十二日寫畢。鶴谿王鳴韶記。

跋語後鈐有“王鳴韶印”、“鶴谿”。二印爲王鳴韶常用藏書印,可見該本爲其托人所抄,時間爲乾隆四十年(1775)至四十一年,費時九個月。

王鳴韶本後爲周星詒(1833—1904)所得,該本鈐有其三印,即“周星詒印”、“詒印”、“祥符周氏瑞瓜堂圖書”。歐陽守道序前、目録後、卷一五後有周氏三跋。目録後跋云:

此是譚仲儀爲購之陳氏帶經堂者。有鶴谿居士王鳴韶題記,卷首以朱描竹汀詹事名印,其本蓋出自錢氏,惟不知王君爲何人也……乙丑三月廿六日,星詒記。

據周星詒生卒年,知乙丑爲同治四年(1865)。據跋語,此書“是譚仲儀爲購之陳氏帶經堂者,有鶴谿居士王鳴韶題記”,正與《帶經堂書目》所載吻合。因此,《帶經堂書目》所載“王鶴溪藏書”的確落入周星詒之手,而非陸心源。可見,陸心源本雖來自陳徵芝,但絶非王鳴韶本,從情理揆度,應抄自王鳴韶本。

另外,該本有“錢大昕印”,故周星詒誤以爲出自錢氏。按,王鳴韶爲錢大昕(1728—1804)妻弟,二人關係密切。據錢大昕所撰《鶴谿子墓志銘》,王鳴韶“生平喜鈔書,所收多善本,每有新得,恒就予評泊”。(38)錢大昕《潜研堂文集》卷四八《鶴谿子墓志銘》,頁841—842。可見王鳴韶與錢大昕在藏書方面交流甚多,該本鈐有“錢大昕印”並不奇怪。

王鳴韶本乾隆四十一年抄寫完成,未經清人改竄,保留了較多宋刊原貌。抄自王鳴韶本的陸心源本,所存册數、卷次與其一致,版式亦基本相同,即每半葉十一行,行約二十四字,避宋諱,語涉宋帝皆空格。(39)嚴紹璗編《日藏漢籍善本書録》,頁441。嚴紹璗所謂“行約24字”當是未仔細檢覈每卷情況致誤。如筆者推測無誤,陸心源本當有很大一部分爲每行二十二字,且卷次當與王鳴韶本同。其文本面貌可通過浙江書局本《長編拾補》部分了解。今觀浙江書局本《長編拾補》,發現文本中的“虜”、“戎”等與民族關係相關的違礙詞彙均未修改,説明陸心源本並未遭清人删改,是比較接近《長編紀事本末》原貌的本子,用來校勘頗爲合適。

另外,可以補充的是,王鳴韶本不僅是陸心源本祖本,也是阮校本祖本。這一點李靈鈞《宛委别藏本〈長編紀事本末〉發覆》一文已經指出,兹不贅述。但需要説明的是,阮校本並非直接抄自王鳴韶本,這從阮校本末嘉慶十年(1805)黄丕烈跋語可以看出:

聞長善浜程氏曾有之,朱家角席氏借抄其副,今不知尚在否。同邑袁子又塏曾借嘉定錢少詹家本抄過,其書已轉售他處。少詹作古,遺書扃而未獲借讀。今見此本,有王氏鶴谿印,并有錢印、大昕印,又有鶴谿跋,知其書爲伊家所抄。鶴谿爲少詹妻舅,爲禮堂之胞弟,想其好古與二人同,故所藏亦多秘書,卷中句讀校正亦時多可據,與尋常抄〔本〕不可一例視也。

蕘翁黄丕烈識。

據黄丕烈言,其所見《長編紀事本末》“有王氏鶴谿印,并有錢印、大昕印,又有鶴谿跋”,考慮到錢大昕與王鳴韶的密切關係,黄丕烈推斷其書爲錢大昕家所抄,所論當無誤。本文稱爲錢大昕本。不過筆者檢覈阮校本,並未發現王鳴韶印和錢大昕印,説明阮校本與錢大昕本並非一本。從筆迹上看,阮校本跋語與黄丕烈行書跋語字迹明顯不同,(40)中華再造善本影印國圖藏北宋刻遞修本《漢書》、宋刊本《新序》、宋刻本《圖畫見聞志》以及上圖藏宋刊本《會昌一品制集》、元刻本《顔氏家訓》等書末均有黄丕烈行書跋語,可資比對。可見阮校本跋語並非黄氏親筆,當係過録自黄跋,阮校本亦應抄自錢大昕本。

阮校本後由阮元收藏,書上鈐有“揚州阮氏文選樓墨莊藏書印”。該本即宛委别藏本底本,阮元用朱筆進行了大量校改,改動痕迹一一具在。除了删改胡虜夷狄等民族違礙文字,阮元還删去了宋帝前空格,並對該本進行了校勘,改正了不少錯誤。相關情況李靈鈞《宛委别藏本〈長編紀事本末〉發覆》一文已有詳論,兹不贅述。

需要説明的是,阮校本雖爲宛委别藏本之底本,但宛委别藏本並非直接承自阮校本。阮元校勘完畢後,又請書手過録了一份清樣本,即今藏國圖的阮校清樣本(典藏號A00821)。通過比對,可以發現阮元校改之處,該本基本吸收;而阮元本未改、宛委别藏本改動者,該本亦未作修改。如該本大題與阮校本一致,仍作“皇朝通鑑長編紀事本末”,而宛委别藏本已改作“皇宋通鑑長編紀事本末”。又如阮校本卷一五《親征契丹》條,真宗言:“北狄自古爲患,儻思半平憤恚,盡議殲夷,則須日尋干戈,歲有勞費。”(葉19A)阮元只標出“半”字删去。該本删去“半”字,而宛委别藏本則作:“北方自古爲患,儻思平憤恚,盡識殲除,則須日尋干戈,歲有勞費。”(41)楊仲良《續資治通鑑長編紀事本末》卷一五《親征契丹》,南京,江蘇古籍出版社影印宛委别藏本,1992年,頁386。除了去掉“半”字,“北狄”又改成了“北方”,“盡議殲夷”改成了“盡識殲除”。有趣的是此處“夷”字本與民族關係無涉,阮元後來進呈時亦作了改寫。另外,該本卷末有黄丕烈跋語,與正文筆迹一致。以上均表明該本抄自阮校本,而非無黄丕烈跋語的宛委别藏本。

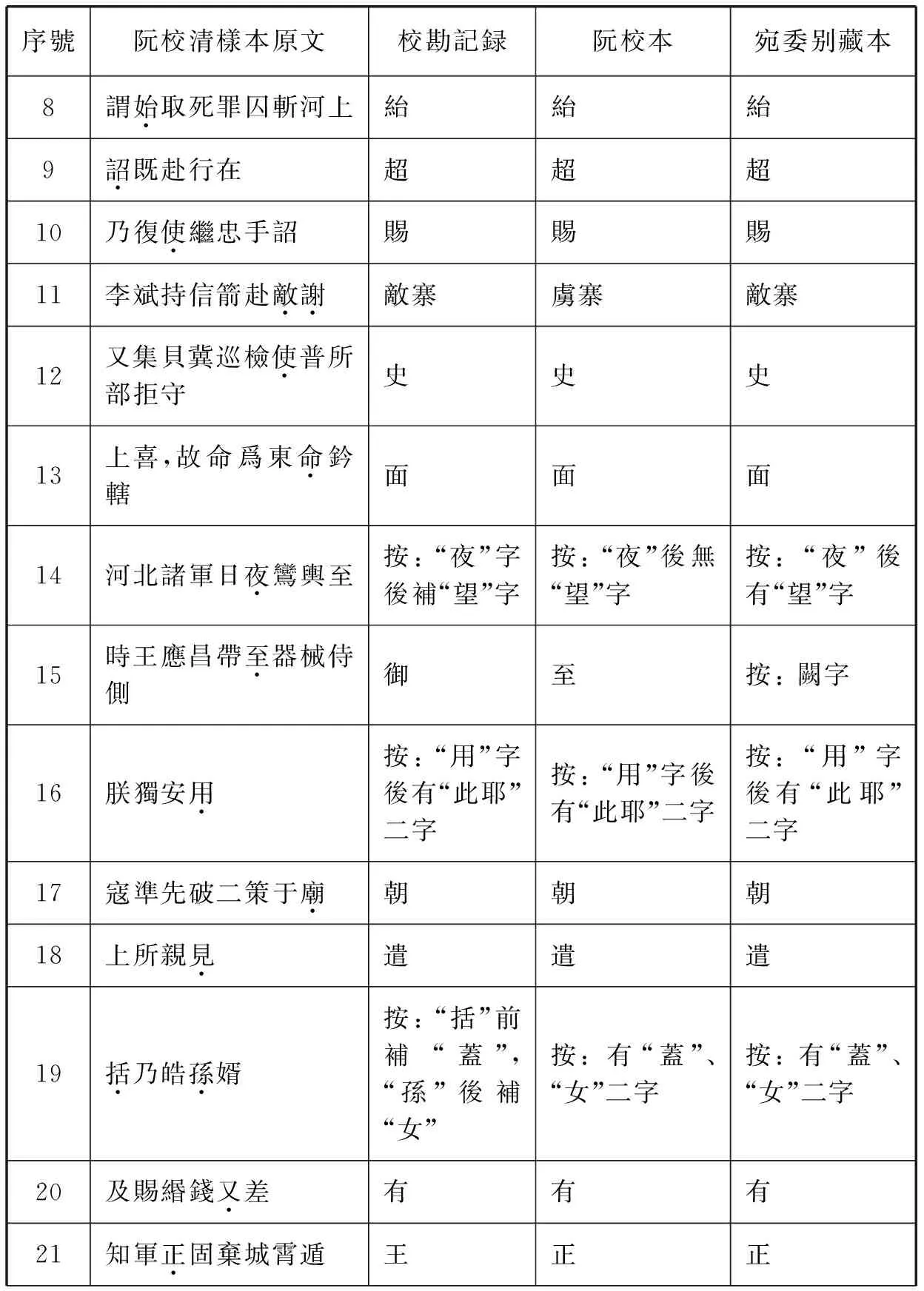

阮校清樣本亦有校勘記録,校勘者亦當爲阮元。具體校改情況我們可以卷一五《親征契丹》進行觀察。

(續表)

(續表)

從以上三十一條校勘情況來看,除了第14、15、21、31條外,其餘二十七條均爲阮校本不錯、清樣本過録時産生的錯誤,且基本爲錯别字或漏字,因此阮元又據原本進行了校勘,最後再據該本抄寫一份,並删去了王鳴韶、黄丕烈跋語,進呈給嘉慶皇帝,即宛委别藏本。另外,第11條,阮校本“虜”變爲清樣本“敵”,係阮元諱改;第14條,阮元在清樣本的校勘爲宛委别藏本吸納,而第15、21、31條則否;第4條“自”字、第24條“當”字,清樣本校語並未校補出,宛委别藏本卻校補。這説明,宛委别藏本據清樣本抄寫時,又作了一些校勘或調整,二者並不完全一致。

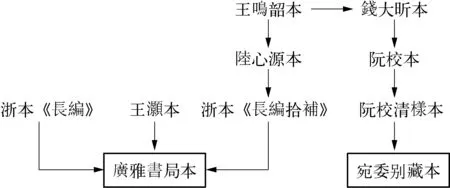

綜上可知,乾隆四十一年王鳴韶本抄寫完成後,錢大昕過録一本,即黄丕烈所跋者。後來有人據錢大昕本抄録一本,同時過録了黄丕烈跋,即阮校本。阮元獲得該本後,先對阮校本進行删改校勘,完工後過録了一份清樣本,即阮校清樣本,並在清樣本基礎上過録一本,進呈嘉慶皇帝,即宛委别藏本。至於王鳴韶本,先後爲王嗣學、陳徵芝收藏,陳氏又據該本過録一份。陳氏圖書散出時,過録之本爲陸心源購得,即陸心源本,《長編拾補》即據該本改編,該本清末流入日本靜嘉堂;王鳴韶本則爲周星詒所得。周星詒在福建任職,因虧欠公款無力償還被流放,周氏藏書包括王鳴韶本遂賣給蔣鳳藻,故該本有蔣鳳藻“茂苑香生蔣鳳藻秦漢十印齋祕篋圖書”朱文方印。後來幾經輾轉,最終入藏臺北“國家圖書館”。

(二) 浙江書局本《長編》

不過,《長編拾補》只有《長編》所闕部分,篇幅較小,廖廷相等人更多地是利用浙江書局本《長編》進行校勘的。這首先表現在文字校勘,其例最多,不煩枚舉,亦非筆者關注重點。筆者所關注的是利用《長編》校勘給《長編紀事本末》原貌帶來的變化。衆所周知,《長編紀事本末》是改寫《長編》而成,由於篇幅大幅減少,改寫中必然有處置失當之處,此諸本皆然。而廖廷相等人利用《長編》校勘時,對楊仲良改編不當之處,多有補綴,使廣雅書局本在某些地方呈現與其他清抄本完全不同的面貌。爲避煩冗,僅以卷一爲例説明。

表3 《長編紀事本末》卷一廣雅書局本與清抄諸本對比表

以上九條下加着重號字句,均爲廣雅書局本有、清抄諸本皆無者,正是楊仲良删削不當、廖廷相等據《長編》補綴者。由上可知,廖廷相等人的校勘主要表現在改字(2)、補充字詞使句子完整(1、6、7、8)、補充句子使上下文連貫(5、9)、補充時間(3),並據《長編》義例在一、四、七、十月前補充春、夏、秋、冬四字(4)。這種校勘,使廣雅書局本成爲文字上距離《長編》最近、距離宋刊《長編紀事本末》頗遠的版本。我們在討論《長編紀事本末》價值時,如果利用廣雅書局本與《長編》比對,無異是不恰當的。

需要説明的是,儘管經過了繆荃孫、廖廷相等人精心校勘,廣雅書局本漏校之處亦頗多,甚至有不少底本不誤,校改錯誤或手民誤植之處。爲避煩冗,仍以卷一爲例説明。

表4 《長編紀事本末》卷一廣雅書局本有誤、底本不誤表

以上下加着重號字詞,皆爲底本王灝本與《長編》、清抄諸本一致,而廣雅書局本有誤者。由上表可知,廣雅書局本刊刻過程中,也出現了諸多錯誤,具體表現在錯字(1、3、4、7、8、9)、漏字(2)、字詞顛倒(5、10)、無依據補字(6)等。此外,廣雅書局本避清諱,如改“曆”爲“歷”,亦缺乏足夠的版本校勘。我們在使用廣雅書局本時,應對此有足夠警惕。

結 語

版本研究一般是爲了考鏡源流,辨别版本系統,在此基礎上,確定版本優劣,爲學界利用提供方便。就《長編紀事本末》而言,通行本宛委别藏本經過阮元系統删改,距離宋刊面貌甚遠。廣雅書局本底本王灝本至少爲乾隆時期抄本,未經删改,保留了較多宋刊原貌。但繆荃孫、廖廷相等人在校勘中,利用《長編》對楊仲良改編不當之處進行了諸多補綴,亦産生了一些新的訛誤,導致廣雅書局本同樣距宋刊本頗遠。因此,從恢復宋刊原貌的角度來説,宛委别藏本和廣雅書局本均有缺陷,如果進行整理點校,二者均不適合作爲底本。相比之下,王鳴韶本抄寫較早,未經清人改竄,係阮校本、阮校清樣本、宛委别藏本、陸心源本之祖本,用作《長編紀事本末》整理的底本頗爲合適。

學者們常常提到,《長編紀事本末》的重要功能是補《長編》之闕。這種補綴,首先是補《長編》所闕的徽、欽兩朝史事,及英宗治平四年(1067)四月至神宗熙寧三年(1070)三月、哲宗元祐八年(1093)七月至紹聖四年(1097)三月、元符三年(1100)二月至十二月紀事。其次,其他時段《長編》亦多有缺漏,廖廷相所謂“以見存李氏《長編》校之,此書有而《長編》脱者一百四十餘條”,(42)楊仲良《資治通鑑長編紀事本末》,頁4507。正指此類情況。徐規對此亦多有注意。(43)徐規《〈續資治通鑑長編紀事本末〉研究》,《文史》2001年第1期,頁193—204。再次,《長編》經過了四庫館臣改竄,宋代改編自《長編》的《長編紀事本末》對於恢復《長編》原貌也有重要價值。不過,並非所有版本均是如此。現存八種清抄本中,王鳴韶本、北大本、浙圖本、南圖本、陸心源本、阮校本和王灝本七種均未遭清人删改,保存卷次亦相對完整,對於恢復《長編》原貌、校勘《長編紀事本末》有重要價值。未來假如進行《長編紀事本末》整理工作,在以王鳴韶本爲底本的同時,對這些清抄本善加利用,才能向學界呈現一份完整準確、與宋刊原貌比較接近的整理本。

附記:本文撰寫過程中,蒙北京大學歷史學系李靈鈞先生惠示《〈續資治通鑑長編紀事本末〉版本初探》和《宛委别藏本〈長編紀事本末〉發覆》兩份未刊稿,特致謝忱。另,本文的寫作和修改,得到了史睿、方誠峰、聶文華、陳希豐、蔣鵬翔、李洪財、李玲莉等師友的幫助,並致謝忱。

(本文作者係湖南大學岳麓書院副教授)

附: 廣雅書局本版本源流圖

《新唐書·西原蠻傳》載元和十一年(816)“(裴)行立兵出擊(黄洞蠻),彌更二歲”,“及安南兵亂,殺都護李象古(後略)”。據此,裴行立元和十一年奏請出兵征伐叛蠻,歷經兩年,直至安南兵亂爆發(元和十四年)。

柳宗元任柳州刺史期間與裴行立關係密切,裴行立的文書有不少是柳宗元代寫,其中有《代裴中丞謝討黄少卿賊表》(簡稱《謝表》)一篇,是記載裴行立奉詔出兵的文字。《謝表》稱“即以今日某時出師就道”,知《謝表》是“出師就道”的當天完成的;而《謝表》又稱憲宗爲“元和聖文神武法天應道皇帝陛下”。(尹占華、韓文奇《柳宗元集校注》,北京,中華書局,2013年,頁2424—2425)據崔羣《元和聖文神武法天應道皇帝册文》,此尊號爲“元和十四年歲次己亥七月丁丑朔十三日己丑”所上。(《全唐文》,北京,中華書局,1983年,頁6182—6183)《舊唐書·柳宗元傳》稱其“元和十四年十月五日卒”。綜上可知《謝表》的寫作日期即出兵日期在元和十四年七月十三日至十月五日之間。然而這其中還要算上上尊號的消息傳到桂州的時間。

據《舊唐書·憲宗紀下》,元和十四年二月九日劉悟斬李師道,二月十四日奏報抵達長安。柳宗元《賀誅淄青逆賊李師道狀》稱:“右,今月三日,得知進奏官某報,前件賊以前月九日克就梟戮者。”(《柳宗元集校注》,頁2517)桂州得知李師道伏誅的消息是在三月三日。那麽消息從長安到桂州最多只用了二十天。據《舊唐書·地理志四》桂州條,桂州至長安有四千七百六十唐里的路程。在京的桂管進奏院傳遞李師道伏誅消息的平均速度接近一天二百四十里。按唐令規定“每三十里置一驛”,“乘驛日六驛”。(天一閣博物館、中國社會科學院歷史研究所編《天一閣藏明鈔本天聖令校證》所附“唐開元廄牧令復原清本”第31、41條,北京,中華書局,2006年,頁518,519)可見進奏院通報消息速度之快,已超過法令規定的乘驛日行一百八十里。準之此例,七月十三日憲宗加尊號的消息從長安傳到桂州,最快也需要二十天左右,則《謝表》寫作即裴行立發兵征蠻的時間當在元和十四年八月上旬,與同年發生的安南兵亂相差無幾。而《新唐書·西原蠻傳》稱行立出兵征伐叛蠻時間在元和十一年,“彌更二歲”始至安南兵亂,其誤自不待言。