伶党、菊选与大众认同

颜全毅

【摘要】民国时期京剧旦角艺术大为发展,以梅兰芳为代表的艺人在激烈竞争中,形成艺术流派。与清代京剧发展环境不同,“四大名旦”的成名、排位及其流派形成,不限于封闭的专业圈子,更是现代媒体传播、社会意识的集体合力使然。“伶党”“菊选”等特殊艺术现象的产生,扩大了京剧艺术的社会影响,也显示了时代转型下大众审美与现代传媒对艺术发展的深入参与。

【关键词】京剧男旦艺术;流派;伶党;菊选

京剧发展形成于清代中叶,至同光年间,迎来兴盛的名角时代,出现程长庚、卢胜奎、徐小香、杨月楼、梅巧玲、谭鑫培等一批名角,但正如研究者公认的,程长庚时代,并未走向明星化之路,他们在演员薪酬、跟包各方面与其他伶人待遇类似。清末,京剧进入鼎盛时代,谭鑫培是京剧行业第一个“明星”,“包银制”在收入上的改变,明星中心制的强化,极大提升了京剧艺人的经济收入和社会关注度。但是,真正意义上的京剧流派勃兴,却并非始于谭鑫培时代。进入民国后,京剧男旦出现在京剧行业的聚光灯下,以梅兰芳为代表的四大名旦及其他旦行演员绽放光彩,激烈的艺术竞争带来崭新气象,伶人个人气质的强化带来诸多追随者,流派成为普遍公认的艺术风范,谭鑫培时代一枝独秀的局面被你争我赶、各领风骚的男旦艺术流派竞争改变。但是,这种改变并非简单的艺术现象,而是时代变异、社会意识和大众心理需求在艺术上的投射。

时代的变异对于剧场而言,首先体现在女观众的大量涌现,导致了戏剧审美的转型,传统的以听唱为乐,并不十分注重剧情、形象、表演乃至化妆细节的观剧模式,逐渐让位于行当丰富、故事曲折的新戏,善于编演新戏、契合女性观众审美习惯的旦角演员逐步走向舞台中间。虽然由于民国初年军阀混战、社会动荡与传统思想的余威,女性演员尚不能成为明星,直到民国中后期才逐渐站稳脚跟,但女性觀众的增加促进了京剧审美的时代变化。同时,经过梁启超、陈独秀等人的大力鼓呼,社会各界对于戏剧有了新的认识,虽然传统的将戏曲视作“末技小道”的看法还有很大市场,但有识之士逐渐意识到戏曲是鼓舞人心、提倡改良的时代艺术;包括一些艺人在内,把戏剧力量与时代精神相结合,编演出更多新戏。在时代的巨大转型面前,相应的社会意识和大众心理需求也刺激着京剧,社会大众将政治和社会需求诉诸京剧。例如,由于厌倦空洞的政治党派现象,民众反而追捧艺术中的京剧流派,这是特殊时期社会意识的一种有趣的反映。

值得注意的是,旦角从清代作为须生配角的地位,走向舞台中央;“四大名旦”排名座次竞争激烈,呈现流派勃兴之态。这些艺术现象背后,有着以往戏曲艺术发展从未有过的背后力量的支撑和社会意识的介入:智囊团队的自发形成与强势介入,使得男旦艺术从演员个人竞争为主转变为团队的竞争;报纸刊物“菊选”、名旦评论等富有时代特色的新媒体手段的介入,则是新兴社会民众意识强势表达的渠道,市民大众用投票的方式集体参与了艺术的时代审美更替;从政治党争到艺术“伶党之争”,显示了民国初期大一统的社会格局转向思想意识多元化后,大众参与意识在艺术上的积极介入。

一

民国以后,京剧艺术流行一时,在清代以来形成的深厚传统和时代变革的推动下,生旦净丑各行新秀不断涌现,人才辈出,其中,旦角行当发展最为突出。此时,虽然封建王朝已被推翻,但社会意识尚未全然焕然一新,女性观众逐渐出现在观剧场所,但女性演员登上舞台却坎坷重重,“坤伶”艺人常受骚扰,不能安心于艺术创造。男性旦角演员则抓住时机,迅速崛起,成为耀眼的明星。梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、冯子和、筱翠花等都是备受瞩目的男旦大家,他们在激烈的艺术竞争中,不断继承与创新,形成自身艺术风格,追随者众多,社会上逐渐产生出流派的普遍概念。

清末民初,犹如社会政治领域兴起的“党派”现象,捧角者自发为“党”,“伶党”风气一时蔚然蓬勃。京剧“党争”非常激烈,徐凌霄的纪实体小说《古城返照记》就细致描绘了京师大学堂戏迷学员为追捧自己偶像而结党营社、互相竞争的情况。捧梅兰芳者,经过艰苦努力与种种手段,才在势头上压过朱幼芬、王蕙芳的支持社团,因成立了这种社团组织,粉丝们认为与以往“老斗”们相比,有了质的飞跃,小说第三十二回写“梅社”成立后,金嵩甫说:“我们学生捧角,必须与官僚名士有些分别,即是将来捧者不限于戏园的角色,连各方各界各种舞台的角色都要倚仗我们学生来捧,可见我们的使命是非常重要,权威是非常广大。”[1]几乎将捧角当作日后践行社会使命的一种预习。与学生不同,民初官僚、名士们则将捧角视为社会进步的标志,也是自身宛如魏晋名士风度的一种显现,因为疯狂捧角而引人争议的易顺鼎,先是力捧贾璧云,贾离京赴沪后,又集中火力捧梅兰芳,面对世人讥讽,他振振有词:“可知天下之尤物,即是天下之公物”(《梅魂歌》)[1],又说在国民精神萧条,建设人才寂寥的情况下,“国魂需向国花招”(《崇效寺看牡丹四绝句》)[2]。将追捧扶持伶人当作新兴国体精神建设的一种手段。樊樊山、罗瘿公等名士,旦夕出入戏园,撰写诗词文章揄扬艺员,积极将伶人塑造为时代明星。

民国时期京剧的“党争”现象,在1913年“冯贾之争”中显现得最为热闹,双方借助报纸、杂志和出版物平台,撰文评论、各执一词,引来读者和民众的围观,既表达了艺术观点,又极大提升了两位伶人的社会认知度。

贾璧云(又作贾碧云),在北京演出受到众多追捧,南下赴沪演出后,与上海本土名旦冯子和旗鼓相当,竞争激烈,双方拥趸结社起党,抬高己方而有意轻视对方,致使“党争激烈”。双方参与者多为著名文人或报人,如冯子和的首要支持者是南社发起者柳亚子,柳发动整个南社力量为冯张目,双方的竞争升级成为热闹一时的文化事件:

此事件发生于1913年5月。首先是两派在不同的政治与娱乐小报上发表对贾与冯的表演艺术赞或贬的不同见解。6月时,争论升级,先由贾派在《小说时报》出了一期有关贾碧云的特刊,名曰:《碧云集》。其中,除了两张贾碧云的旦角剧照之外,还包括贾碧云的小传和罗瘿公、易顺鼎、樊增祥等文人的赞诗。对此的反击来得极快,几天之内,柳亚子便推出了由他编辑的《春航集》。此书是由各种已在报上出版了的文章汇集而成,比起仅12页的《碧云集》,《春航集》洋洋240页,包括十几页的冯的剧照。[3]

这样的“党争”,其实正是民国政治变革之后人们对政党自由想象的移位,现实政治未能真正实施,而率先于无伤大雅的娱乐事业中实验操刀。前文《古城返照记》中的青年学生以及易顺鼎令人瞠目结舌的言论,皆是时代意绪的另类体现。京剧明星的诞生,与政治需求未尝不互为因果,所以柳亚子“党争”主要对手马二先生(冯叔鸾)在《啸虹轩剧谈》里对此次“党争”起因有分析:

夫剧界之有党也,始自贾璧云。人之党贾也,实以厌恶政党之翻覆污浊,故托言与其势力结合。奉亡国大老、暴乱渠魁为党首,无宁以色相取人,倾心低首于清歌曼舞、工颦善笑之贾郎。故此党发生之始,号称第四党,盖对于政党中之三大党而言也。乃一般醉心春航者,见而眼热,急不加察,贸贸然亦竖起一帜,曰冯党。且姑勿论贾党、冯党之孰优孰劣,孰是孰非。即就其发生之原因一详察之,则一为有意识,一为无意识,已灼然共见矣。[4]

但是,现实政治之党争愈发寥落不堪,最后成为兵戎相见的军阀战争;京剧明星事业却蒸蒸日上,群花竞放,艺术仍旧回归艺术。冯贾之争后,梅兰芳能否取代谭鑫培成为新的伶界大王,则成为舆论更为关注的焦点。谭鑫培是称霸剧坛多年的老伶工,被誉为“伶界大王”,在知音眼中,谭鑫培的地位无可撼动,但青年梅兰芳的崛起,大有风靡全国,让旦角取代须生成为京剧舞台中枢力量的趋势。在剧界专业观众和社会大众心理之间,因为梅兰芳的“红”,产生了微妙的隙缝,洞察大众意识的新媒体,趁机把这种差距坐实,利用大众心理,掀起事端,从而带来热点关注度。这方面,《顺天时报》一直是行家里手。

梅兰芳当时如日中天,作为旦角盟主毫无疑问。但1918年《顺天时报》在谭鑫培刚刚去世不久即进行“戏剧大王”之票选,通过报纸让广大市民读者进行投票,投票结果显示了大众审美某种深刻的变化,这种在老派戏迷看来非常外行的“大众化迷失”,使得拥谭者深为不爽,更重要的是,在传统观众看来,用旦角这种行当“新贵”,替代京剧传统须生为尊的局面,非常浅薄无知。新媒体鼓噪的大众意识,普遍缺乏对京剧传统的深刻认知,为此拥谭者愤而发声:

兹姑退一步言之:谓伶界不妨有大王,除谭氏外,他人亦不妨称大王。然谭氏须生也,继谭氏而为大王者,必仍以须生而后可。今《顺天时报》之选举,既未划清部分,又未声明应以须生、武生或青衣、花旦为当选,乃揭晓之后,男伶、坤伶、童伶三部皆旦角也,其它鱼龙混杂,猫鼠同群,糟成一团,无分泾渭。以今日阴盛阳衰、重色轻艺之北京社会,识者不待其揭晓,已早知其结果矣![1]

拥谭者手持的是传统“须生为尊”的尚方宝剑,同时,“谭党”们面对咄咄逼人的梅氏拥趸,斥之为“梅毒”,认为谭鑫培之为伶界大王,是艺术上深厚的积累,绝非如梅兰芳者以色动人,而色如春花易谢,梅之走红不会长久。拥谭者因而撰文对以貌取人的戏剧现象大泼冷水:

梅郎之艺,唱工逊于陈德霖,做工逊于王瑶青,所以哄动一时者,半由于绮年玉貌,然而青春不常,红颜难驻,月圆花好,能几何时,伶界之王,又岂独应以貌论?[2]

民初京剧党争的胶着,正是审美风气转变的关键时节,拥梅者必须为梅兰芳占据领袖地位鼓呼奔走。针对“谭党”的不屑与冷嘲热讽,以张豂子为先锋的“梅党”成员在报刊上撰文批驳。张豂子《剧界之新纪元》率先对“谭党”认为剧坛“以色取人”不可取的态度予以驳斥,认为这是时代审美发展的必然趋势,同时更以梅兰芳演剧上的不断进步,驳斥昙花一现之论断:

犹忆民国二三年间,某君有剧界重色轻艺之新倾向一作,足见爱美色的观念,为近代戏界之特征。梅兰芳初以美色为社会所惊叹,其后梅又竭力于艺事,今已昆乱新旧无所不精,其色之美,已为社会所叹赏,今又益以艺之美,则此富于爱美思想之社会,其极端欢迎梅郎,乃为当然之事理,而旦角遂因此战胜老生,竟代老生而跻于梨园最高之位置。[3]

不过,捧梅者之高明,不似先前贾冯之争时双方互不相让、咄咄逼人,谭鑫培剧艺高超天下公认,何況前辈已逝,无须直面针锋,何妨顺“谭党”之心,但又将梅之领袖趋势点明即可。1918年出版的《梅兰芳》一书,有《梅兰芳与谭叫天之比较》一文,先将谭之艺术奉为神品,非世人所能比拟:“梅郎者,剧家之能品也,能品中之第一也。而叫天则剧家之神品,出神入化,不可思议。故神品当居第一,而能品次之。”[4]可惜仙人已羽化不可及,何况,即使是能品,却能有接通地气的底气,与神品相比,只是“各各不同”而已,相比起来,梅之艺术更能雅俗共赏:

叫天唱生,以艺传而不以色著,虽名震全国,无人不知“伶界大王”之徽号,然真能领略叫天之佳处而毫发不漏者,未必人人皆然也。凡不通戏学之人,即日日听叫天之戏,亦不能知其佳处,与其不知佳处而盲从众人之后,以听此有艺无色之叫天,则不如听色艺双佳之梅郎。庶几聋于耳而不盲于目,纵不能得其佳处,而犹得一睹其婉娈媚妩之姿,故梅郎之剧雅俗共赏,而叫天则宜于雅而不宜于俗,可以引起知音人之极端崇拜,而未必能动愚人之听。故谭之与梅地位不同,择术不同,而其所以受人欢迎之处,亦各各不同。[5]

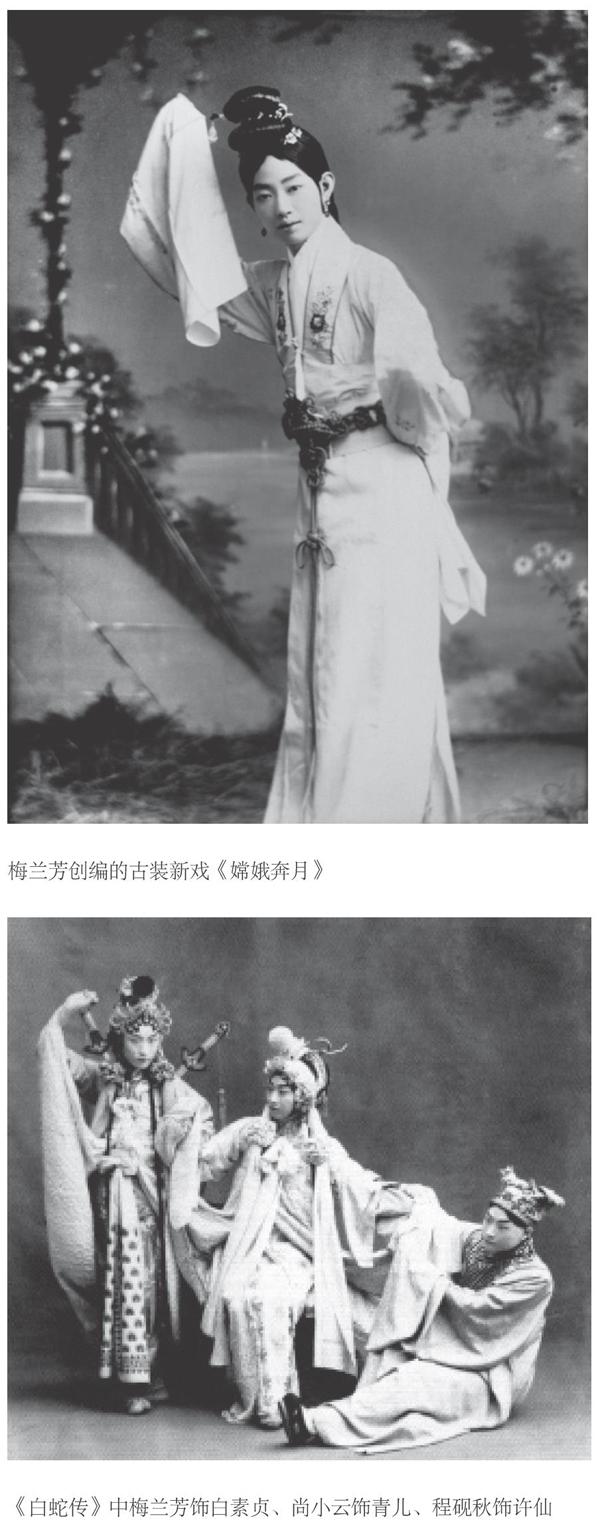

“伶界大王”谭鑫培已于1917年逝去,其时正是青年梅兰芳在艺术上锐意进取、大力革新之际,《天女散花》《黛玉葬花》《西施》《太真外传》等一系列“古装歌舞剧”的推出,适应了社会审美变化的需求,更多年轻观众和女性观众走进剧场,用脚投票,支持了梅兰芳的变革。而梅兰芳以“移步不换形”的谨慎态度在继承中创新,终身探索着演艺事业的发展,也打破了“以色迷人”的魔咒,最终成为影响海内外的一代大师。

二

如果说,为宣传伶人声名、揄扬其人艺术自发形成的“伶党”,开始还有真如现实政党之意气之争、咄咄正名之意,随着男旦艺术真正发展,则需要有更多智慧见识,去丰富和创造艺术本体。因而,伶人的社党开始了重要转变,从原来的捧角转换为智囊团队,成为名旦成就大业极为重要的知识后盾与各种支撑力量,这是清代京剧伶人未能拥有的支持。男旦智囊团队,以梅兰芳“缀玉轩”团队先起,荀慧生“白社”、程砚秋团队等相继发力,被世人公认为名旦成就大业的重要支持。

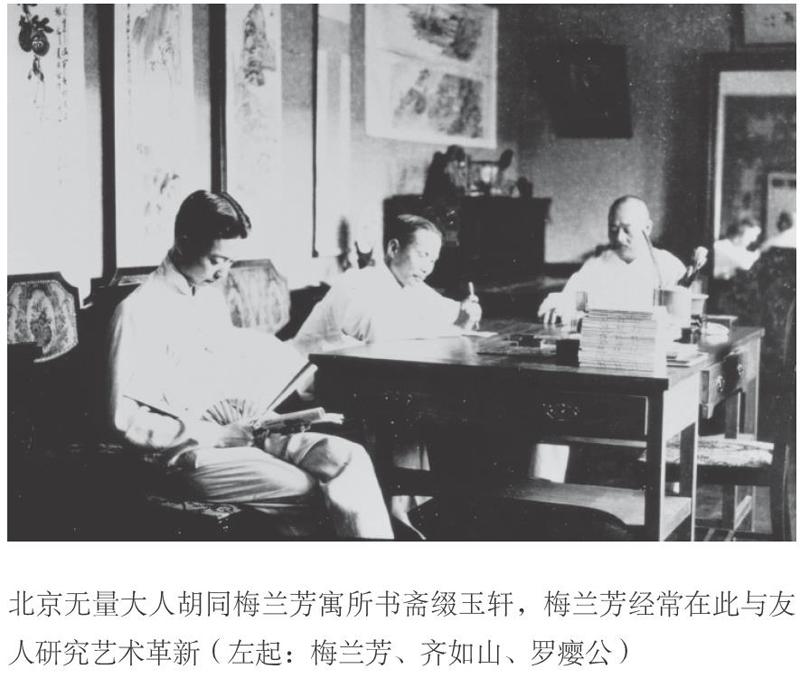

“缀玉轩”是梅兰芳1932年移居上海前,北京家中的书斋之名,实际上成了智囊团队商议艺事的场所。“缀玉轩”智囊阵容强大,“民初梅浣华方露头角,实力捧场集团,有梅党之称,若冯幼伟、李释戡、黄秋岳、齐如山诸先生皆为主力分子”[1]。波多野乾一《京剧二百年历史》书中则称:“于是后援者冯耿光、李释戡、齐如山、张豂子、许伯明、舒石父、文公达、吴震修、胡伯平、赵叔雍诸人(按时人有称为梅党者),组织兰芳后援会,名为缀玉轩,专心致志于指导之任。”[2]梅兰芳艺术的顾问、智囊人才济济,各有千秋,早期捧梅的易顺鼎、樊樊山、罗瘿公是旧式文人,以诗词文章为梅大张声势,罗瘿公于缀玉轩中也作为参谋,还为梅所演《西施》剧本执笔。冯耿光,即冯幼伟,曾为民国总统府顾问,后担任中国银行总裁,是梅兰芳财政顾问与支持者,梅兰芳访美就得到其贷款襄助,同时,梅的政治态度、人生选择诸多方面也率多听从冯的意见,1932年与齐如山分手南迁,主要是冯的意见占了上风。吴震修也是银行界人士,与梅之来往极为密切,梅氏名剧《霸王别姬》由齐如山初稿,吴震修审时度势,坚持要改为在一天之内完成演出,与齐如山争执不下,梅支持吴的意见,因齐负气,吴震修旋而自己动笔修改,后《霸王别姬》一炮而红。

梅兰芳以新剧红遍南北,“缀玉轩”中的编剧、文案主力是齐如山、李释戡、黄秋岳诸人。齐如山出身官宦世家,从小入学馆启蒙,后入同文馆学习外文与新式学科,肄业后曾在北京经商。齐如山曾多次往返中法之间,视野开阔,后因父丧居留回京,因有观戏之癖,与梨园行多有来往,直到成为梅兰芳最重要的艺术高参,举凡剧本编创、导演、服装等,都有齐如山的意见建议,尤其梅兰芳赴美之行,大获成功,齐如山更是居功至伟。李释戡、黄秋岳都是闽籍文人,为郑孝胥学生,李释戡与梅兰芳相交半个世纪,情义深厚,也是“缀玉轩”一大主力,“其缀玉轩,即梅大王的‘军机处。李释戡在缀玉轩中的地位,如说是军机处,则李便是领班;如说是参赞密议,则李便是梅兰芳的文案班头幕僚长”[3]。梅兰芳诸多新剧常由齐如山打提纲,而由李释戡具体执笔。《嫦娥奔月》《天女散花》皆留有李之手笔,梅剧许多创意也常出自李释戡,如“《嫦娥奔月》为畹华古装戏之鼻祖。先是七月中,李释戡辈与人夜行玩月,与人谈及畹华,李云,曷不排一应时古装之剧,使之出演耶?次日征其同意,遂为规划。自宾白唱词至于衣饰场子,一一斟酌尽善,使排之再四,改之再四,至于八月遂贴报出演”[4]。同为福州侯官人的黄秋岳少年时即有神童之誉,后成为晚清诗文流派“同光体”代表人物,不过抗日战争期间,以叛国罪为蒋介石下令处死,时人颇以其才气而可惜。黄秋岳一度为梅兰芳代理文案,又参与《太真外传》等剧的编撰。除了编剧主创外,缀玉轩中还有张豂子这样的宣传健将,张豂子原名张厚载,笔名聊止,北京大学学生,因在《新青年》“戏剧改良专号”与前辈先生大打笔仗而闻名,被校方开除后,酷嗜京剧而多年宣扬梅艺的张豂子进入缀玉轩,为各种刊物撰文,并编辑相关出版物。以后,许姬传又成为梅之秘书。

除了文化人,梅兰芳智囊团队还有梨园界許多耆宿大佬、新秀能人,昆曲前辈乔蕙兰、京剧前辈朱桂芳、路三宝都曾使梅获益,而创新能手王瑶卿,场面上的王少卿等人为梅新剧创演助力很大。周贻白的《中国戏剧史长编》云:“梅兰芳之所以成名,其本身之用功勤勉,固为主要原因,而实际上造就之者,则为王瑶卿、李释戡等人。盖李作剧本上的供给,而王则为声腔及排场上的调度。”[1]

程砚秋成名主要赖文士罗瘿公的慧眼青睐,使其于少年困顿中走出一条生路,在罗的无私帮助下,成名成家。罗瘿公,广东人士,原为康有为学生,入京为官,后觉时局无望,托身于梨园,并以观剧评论而闻名:“民十以前,在歌台捧角队中风头最健者为遗老。……而遗老之一管秃笔具有伟大力量,所谓一经品题,声价十倍是也。……在此期间,一班‘风流遗老为数甚多,而最享盛名者,厥惟樊樊山、易实甫、罗瘿公三氏,若专以捧角而论,则三人中又当以罗瘿公氏最为得法。”[2]罗瘿公挺身而出,为程砚秋赎身之后,亲自培养程砚秋学艺成才,很重视程砚秋与文化人士的结交,如程砚秋回忆:“并由瘿师介绍结识了许多诗人如康南海、陈散原、袁伯夔、周梅泉、樊樊山、陈叔通、金仲荪等诸先生,对我帮助很大。”[3]罗瘿公死后,金仲荪代为辅助程砚秋,每有重大事项,袁伯夔、樊樊山、陈叔通都会与程砚秋书信往返,共商大计。除了一干文人,李石曾、张嘉敖等政治闻人对程帮助也极大,程之出访欧美,以及参与南京戏曲音乐院北平分院、北平中华戏曲专科学校的创办,都有李石曾的力量支持。研究院一定程度也成为程砚秋艺术发展的枢纽机关,金仲荪、佟晶心、徐凌霄、严守鹤、陈墨香、翁偶虹等一批文人学者、编剧,以及曹心泉、王瑶卿等伶界专家都是程砚秋的核心参谋与智囊顾问。佟晶心、徐凌霄等不断为程派艺术撰文宣扬,研究院附属的《剧学月刊》一定程度上也是程派智囊团队的基地平台。

荀慧生大名的成就,更赖“白社”成员的积极鼓吹,许多研究者甚至认为,“四大名旦”称号的形成与“白社”的策划实施大有关系。荀慧生原来艺名“白牡丹”,少年居京时,便有拥趸组建“白社”,但此时各种捧角组织遍地开花,不足为奇,不过这些主要由大学生组成的“白社”成员,在荀慧生初出茅庐时给予不少帮助,荀慧生回忆:“白社成立,……《中华报》选举菊坛童伶,在白社朋友大力宣传鼓动下,我竟以10,731票当选为博士,使我一个后生晚辈也成了一时炙手可热的演员了。”[1]荀慧生因武生大师杨小楼提携赴沪演出,上海组建的“白党”,对荀慧生艺术事业助益最大,这一“白社”,与北京“白社”不可同日而语,其成员多为画家、新闻记者、出版家等文化人士,有着相当的社会影响力与话语权,“有国画大师吴昌硕、《新闻报》副刊《快活林》主编严独鹤、剧评家舒舍予和杨尘因,另外还有《天风报》社长沙大风(沙游天)、袁寒云等”[2]。袁世凯之子袁寒云多次撰文盛赞荀慧生;舒舍予与荀慧生来往密切,为其创作新戏剧目;报刊编辑沙游天、严独鹤则以专长为荀策划宣传、大造声势。荀慧生成名回到北京后,求学于王瑶卿,王瑶卿又向荀慧生介绍了陈墨香,陈成为荀慧生艺术生涯中最为重要的合作伙伴,在陈的精心构思下,为荀慧生度身创作、改编《勘玉钏》《红楼二尤》等新剧数十出,荀慧生能跻身“四大名旦”行列,新剧创作的数量、质量,是其一大资本。

其余如上海冯子和,北京尚小云、徐碧云等人,均有智囊高参或创作团队。从“伶党”向智囊团队的转变,使得原先的台下追捧者成为共同创造的主力。这样的合作,也让男旦们表演艺术上的竞争变为文化上和团队合力上的较量。

三

“菊选”,即艺人评优、遴选。梨园界有“鞠部”“菊部”之称,清代道光以后,京师就有各种“花榜”出现,作为伶人色艺的排行指南。清末,“菊榜”流行,仍多为旦色伶人排名,这些只是少数骚客雅士的玩味。民国以后,“菊选”直接成为面向大众,对艺人排位、艺术成绩的评判选择,“菊选”一般由受众范围较为广泛的报社发起,以后又因为戏剧专业刊物的兴起,《戏剧月刊》《十日戏剧》《立言画刊》等直接参与了“四大名旦”“四小名旦”的评论和排位。正是由于报纸、刊物的概念打造与反复宣传,代表民国旦角艺术最高声誉的“四大名旦”及后来的“四小名旦”概念才应运而生,在现代媒体时代,京剧男旦成为媒体炒红明星的第一批受惠者。

报刊对“菊选”的热衷,一方面是由于旦角的迅速崛起成为民国时期京剧的重要现象,加以关注能使报刊跟进热点,提高声誉;另一方面,读者对于“菊榜”评选积极响应,经常能引发话题,增加艺人的社会名声,因此于报刊、于伶人乃是双赢。种种菊坛选秀,以北京《顺天时报》的数次评选最为轰动,尽管凭空生事,引起一些专业剧评家的不满,但社会之热烈响应,往往反对者也无可奈何。

例如,前文述及的《顺天时报》“伶界大王”选举,其中包括男伶、坤伶与童伶三大分项,就在谭鑫培刚刚去世时发起。对传统的社会认知而言,无论是谭鑫培的“伶界大王”还是杨小楼的“国剧宗师”,都是在舞台的反复锤炼中得到专业人士的公认。谭鑫培刚刚去世,就开始选举这样的“伶界大王”,显得不恭,何况“大王”尊称岂能由一家报纸率尔判定?因而,此次选举被一些剧界人士质疑。如一位剧评者连发三个问号:

而《顺天时报》开菊选,其结果伶界大王竟有三人之多:

梅兰芳得票二三二八六五,为男伶大王,

刘喜奎得票二三八六〇六,为坤伶大王,

尚小云得票一五二五二五,为童伶大王,

夫果使伶界而应有大王,是否当由选举?此一疑问也;即使应有伶界大王之选举,是否应由报界为之办理?此又一疑问也;即使报界可以代为办理,而《顺天时报》是否为相当之办理者?此又一疑问也。[1]

更因此次选举主办为日本人主导的《顺天时报》,发起者也是辻听花等外国人,则尤为剧评者批评,并希望由国人自主发起评选:

今者,北京《顺天时报》居然举行菊部选举,以梅兰芳为伶界大王当选人。主其事者为某国人,实开外人干涉吾国菊政之见端。无论是否公允,吾人誓不承认。然彼既开端,若不举行选举,将无以示抵制。且不有吾人选出之大王,尤不足以明梅兰芳为非法选举之伶界大王,是在今日势不容已,虽欲不开选举而有所不能也。[2]

虽有批评,甚至抵制,此次选秀却引发广泛响应,大众热情参加,选举事业益发深入人心。受此鼓舞,将近十年后,辻听花主持的《顺天时报》再次策划选举,此次评比别出心裁,针对的是声誉鼎盛的几大名旦的代表剧目之评比。1927年6月20日,报纸开始“征集五大名伶新剧夺魁投票”活动:

本社今为鼓吹新剧,奖励艺员起见,举行征集五大名伶新剧夺魁投票,请一般爱剧诸君,依左列投票规定,陆续投票,以遂本社之微衷为盼。[3]

有意思的是,“五大名伶”之前并无定语,报社却径直圈定了五位男旦艺人,“所称名伶,限定梅兰芳、尚小云、荀慧生、程艳秋、徐碧云五人”[4],这“五大”本身没有某个权威部门的确认,也没有专门集中社会各界的认识。作为报纸,将某种程度的约定俗成视为定语,或许其中心内容是为五位知名旦角演员创演新编剧目投票选举优秀者,但“五大名伶”的帽子却一定程度上被人们认为是名旦声望的社会共识,以致后来许多京剧研究者将此次评选视为“四大名旦”评选的先声。不过,此次评选并没有男旦之间的比较意味,只是在每一位名伶各自新剧中挑选一出最受好评者。为方便投票,报社先自框定了五大名伶各五出剧目,分列如下:

梅兰芳:《洛神》《太真外传》《廉锦枫》《西施》《上元夫人》

尚小云:《林四娘》《五龙祚》《摩登伽女》《秦良玉》《谢小娥》

荀慧生:《元宵谜》《丹青引》《红梨记》《绣襦记》《香罗带》

程艳秋:《花舫缘》《红拂传》《聂隐娘》《青霜剑》《碧玉簪》

徐碧云:《骊珠梦》《褒姒》《二乔》《绿珠》《薛琼英》[5]

这样的评选根据市民的趣味与一时剧目的热度,其学术性、权威性并不突出。从“五大名伶新剧夺魁投票最后之结果”来看,梅兰芳剧目中,《太真外传》得票最高,为1774票;程砚秋剧目中《红拂传》胜出,为4785票;尚小云的《摩登伽女》以6628的惊人高票胜出;荀慧生剧目中《丹青引》得票最高,为1254票;徐碧云剧目中《绿珠》得票最高,为1709票。[6]其实,剧目票数很难作为名伶艺术水准和艺术魅力比较的根本依據。比如尚小云之《摩登伽女》以太过新奇出格为一些业内专家诟病,却能以一时轰动带给观众强烈印象,与梅兰芳之《太真外传》的票数有将近5000张之悬殊。《摩登伽女》一时热闹后烟消云散,连唱段都很少流行;《太真外传》虽因排场过大、场次繁多,梅兰芳演的次数也很少,却不妨碍其成为梅派名剧,为梅新剧中唱腔、表演手段丰富之最,后来许多梅派弟子渴求重排再现。

《顺天时报》的这次“五大名伶新剧夺魁投票”理论上不是“四大名旦”大号的肇始者,但以新剧入手,恰如其分地抓住了当时男旦艺术竞争的核心所在,彰显了名旦在新剧创演上的丰硕成果,因而引人注目,影响深远。1927年7月23日活动结束,当日《顺天时报》结语云:

呜呼五伶新剧之夺魁,现已确定,声誉隆起。果尔则各剧场若一旦将此种当选新剧,再行开幕,热心演唱,深受各界人士之欢迎,倍蓰从前,不卜可知矣。[1]

对于媒体选举活动之直接有益于现实戏剧环境,自得之情,油然可见。当然,这种推动的成绩已然属实。

《顺天时报》的票选,影响虽大,还带有明显的民间游戏性质。1930年《戏剧月刊》展开的“现代四大名旦之比較”,则从专业的角度,完整、深入和客观地点评、分析四大名旦各自艺术优长与特色,甚至以分类打分的形式进行系统总结。如其征文所说:

谁都知道梅、尚、程、荀是现代四大名旦,究竟他们的声色技艺,比较的谁弱谁强?我们惭愧没有判断的能力,为此悬赏征求“现代四大名旦的比较”!请诸君用最精确的法眼!作最忠实的批评!就题发挥,适可而止![2]

《戏剧月刊》最终选用的苏少卿、张肖伧、苏老蚕三篇批评文章,是在70多篇来稿中精心遴选的,“他们对于剧学,都有深刻的研究,并且持论维平,不偏私于一方,确能代表群众的心理”[3]。正如榜首苏少卿一文,开头便说:“梅程荀尚,时人号曰四大名旦,蔚为花部班头,旦色首座,争奇斗胜,尽态极妍,古装古舞,花样层出,新剧新声,别开生面,名震瀛海,誉满江乡,各有所长,非幸致也。综其技艺,论其得失,文非阿好,事属可传,作比较谈,分类论列。”[4]几篇文章就四大名旦的唱工嗓音、做工表情、扮相妆容、念白武功几大类别一一分析,并对新剧创作与团队情况作出评价。在张肖伧与苏老蚕的文章中,对四位名旦分类打分,以做量化分析,如张肖伧的《四大名旦之优劣比较表》[5]:

按张肖伧的打分规则:“兹假定以分数计算,上上者作一百分;上者作九十分;中者作八十分;下者作七十分。”[6]四大名旦的各项分类至少在“中”以上,而得满分项数实在不少,尤其是身段、旧戏等项。

苏老蚕的《四大名旦分类比较分数表》[7]相对更为简单明了:

评比总是带有一定偶然性,对“四大名旦”的打分显然会受剧评家自己审美偏好的影响,有不够客观造成的误差所在。但是,这种评分在很大程度上又体现了业界与大多数观众的口碑认识,因而具有一定的代表性。《戏剧月刊》这次“现代四大名旦之比较”评比,本身就追求普遍客观的持中言论,一些投稿“阿私一人,而于其他三人肆意丑诋,不遗余力,是实有伤忠厚”[1],为编辑一致遗弃。

既然有比较,就有总括,从《戏剧月刊》三篇评比文章的结果来看,梅兰芳被奉为旦角魁首,也是社会各界公认的事实,如苏老蚕文中所说:“兰芳成名最早,享名最大,才艺最平均,开新派戏之先河,为后起旦角之前辈,列为第一,应无疑义。”[2]问题是,这样社会公认的魁首,仍需要放在各项分类中逐一评选。同时,被公认为魁首的梅兰芳并非在各项分类中都能列为第一,这恰是民国时期旦角竞争魅力所在。各种“菊选”、几大名旦新剧评选或者比较评选,反映的是旦角竞争的激烈程度,由此展开艺术上的你争我赶、互不相让。评比也是排位与座次,是名旦艺术发展的变值反应,梅兰芳固然稳居老大,其后是“梅尚程荀”还是“梅程荀尚”,都不会是一成不变、一劳永逸的状态,促使其人、其艺不断向前的动力,正如时人所谓:“近年伶界最脍炙人口者,厥为四大名旦,而四大之中,复以名次之后先,为身价之轻重。”[3]

事实上,“四大名旦”称号并非一开始就固定,说法颇多,显示了艺术竞争的激烈程度。业界传闻,1922年秋军阀曹锟为总统时,内阁中有心腹四人被称为“四大金刚”,梨园行内,“其时北京,朝朝寒食,夜夜元宵,堂会戏极多,而承办者不外乎梅兰芳、尚小云、朱琴心、程砚秋四人,四人气焰之盛,亦与直派四总长相埒,《顺天时报》称之为‘伶界四大金刚”[4]。不惟朱琴心,随后还有徐碧云红透一时,可惜朱琴心、徐碧云艺术上都不似梅、程等人不懈进取、终得大成,“十年之间,名旦之数,不止于四(同时尚有徐碧云等,唱做亦佳),四大之名,犹未成立也。民十五六年,梅、程、荀、尚四人,各具专长,各有定型,四大名旦乃成定论”[5]。也有说捧荀者刻意强化荀之位置,尤其“白社”成员沙大风,是最早提出“四大名旦”称号之人,“及民十沙大风为刊《天风报》,恶‘金刚二字之不雅驯也,改称为‘四大名旦”[6],已将荀慧生取代他人,跻身其间。但荀慧生确实艺术精进,突飞猛进,到1927年左右已为社会公认,“四大名旦”人员得以固定。

从清代进入民国,黄金时期的京剧艺术只有抓住社会转型的思想意识和审美变化,才能获得更多观众认可。以“四大名旦”为代表的名旦们,正是在这个关键的节点上,完成了京剧旦角从声腔、表演、化妆造型、剧目题材全方位的创新变化。冯子和、梅兰芳创排演出的时装新戏,固然没能流传下来,但在积极响应社会热点,吸引越来越多女性观众进入剧场上功不可没;梅兰芳“古装歌舞剧”的服饰、化妆、道具一系列革新,让观众看到崭新的京剧审美,比起传统,这种审美对年轻观众显然更具吸引力;荀慧生通过新剧目改良行当,将原先擅长泼辣、风骚的花旦,转变为款款动人、深情委婉的柔媚女性形象,这都是时代性的变化。而伶党团队的建立,“菊选”、剧评的深入化,都让这样的改变更具有理论自觉和审美稳定性,这是20世纪二三十年代京剧旦角艺术发展值得深思的社会与文化背景。

[1]徐凌霄著,徐泽昱、徐列、徐禾整理:《古城返照记》下册,同心出版社2002年版,第674—675页。

[1]易顺鼎:《哭庵赏菊诗》,张次溪编纂《清代燕都梨园史料》下册,中国戏剧出版社1988年版,第749页。

[2]易顺鼎:《哭庵赏菊诗》,张次溪编纂《清代燕都梨园史料》下册,第759页。

[3]叶凯蒂:《从护花人到知音—清末民初北京文人的文化活动与旦角的明星化》,陈平原、王德威编《北京:都市想像与文化记忆》,北京大学出版社2005年版,第129页。

[4]冯叔鸾:《啸虹轩剧谈》,中华图书馆1914年版,第60—61页。

[1]剑云:《予之伶界选举观》,周剑云主编《鞠部丛刊》第一册,交通图书馆1918年版,第20页。

[2]马二先生:《辟伶界大王》,周剑云主编《鞠部丛刊》第一册,第22—23页。