胃底间质瘤增强MSCT影像特征分析

陈媛慧,张进华,胡道予,陈晓

胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromal tumors,GIST)是一种具有恶性潜能的间叶来源肿瘤,可能起源于具有多向分化潜能的原始间充质细胞,可发生于消化道任何部位,好发于胃(51%)、小肠(36%)、结直肠(12%),食管罕见(1%)[1],占胃肿瘤的1%~3%,多发生于胃体、胃底部[2]。增强MSCT是诊断GIST的一种有效的影像学检查方法,能准确显示病灶部位、形态、大小、密度、生长方式、有无溃疡、有无坏死、强化方式、与周边脏器的关系等。增强MSCT也是监测治疗和评价预后的最敏感的影像学检查方法。本文回顾性分析49例临床、病理、影像资料完整的胃底间质瘤病例的增强MSCT表现,根据病理危险度分级,对比分析各种MSCT征象,并与胃、小肠间质瘤比较,探讨其特征性表现。

材料与方法

1.病例资料

搜集华中科技大学同济医学院附属同济医院2013年4月-2019年12月资料完整且经手术病理、免疫组化证实的胃底间质瘤病例49例,统计患者年龄、性别、症状,症状包括呕血、黑便、上腹不适、腹胀、腹痛、反酸、嗳气等。

2.检查方法

MSCT扫描采用多排螺旋 CT(GE Lightspeed VCT,GE Discovery 750,Philips Briliance 256)。扫描范围自膈肌平面至耻骨联合上缘水平。采用双筒高压注射器自肘静脉注入碘普罗胺(370 mg I/mL)1.0~1.5 mL/kg(50~80 mL),流率2.0~3.5 mL/s。增强扫描采用团注追踪技术,动脉期及静脉期扫描延迟时间分别为20~30 s和40~60 s。

3.图像定性分析

由两名高年资放射科主治医师分别阅片,记录肿瘤的大小、生长方式(腔内生长,腔外生长,腔内外生长),腔内生长是指肿瘤附着在胃壁上,完全被胃腔包围而不向管腔外膨胀,腔外生长为肿块被限制在胃外空间而没有膨胀到胃腔,腔内外生长为不属于前两种类型中任何一种的混合生长模式[3]。记录病灶表面有无溃疡、病灶内部有无坏死、腔外生长是否侵及胃脾韧带等。两名医师意见不一致时协商决定。

4.图像定量分析

取强化较明显处,测量动脉期和静脉期病变的CT值,避开胃黏膜及浆膜、血管影、坏死区、钙化及气体。测量背部肌肉的CT值。测量三次后取平均值。计算病灶动脉期与静脉期 CT 值的差值,差值与动脉期CT值的百分比(差值/动脉期),差值与背部肌肉CT值的百分比(差值/背部肌肉)。

将胃底间质瘤按病理危险程度分级,分为极低危险度、低危险度、中危险度、高危险度。

5.统计学分析

使用SPSS 22.0统计学软件,连续型变量表示为均数±标准差,计量资料采用单因素方差分析和独立样本t检验。计数资料采用卡方检验、Fisher精确检验,相关性分析采用Spearman相关性分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

1.临床资料

本研究共搜集到资料完整的胃底间质瘤病例49例,其中男25例,女24例,年龄25~81(54.6±10.6)岁。主要临床表现为呕血、黑便20例,上腹不适,腹胀、腹痛、反酸、嗳气等23例,体检发现6例。肿瘤病理危险程度分级为极低危险度5例(10.2%),低危险度18例(36.7%),中危险度13例(26.5%),高危险度13例(26.5%)(图1)。

2.增强MSCT表现

本组病灶单发者45例,多发者4例;病灶最大径9~163 mm,平均(55.3±32.2) mm。腔外生长侵及胃脾韧带7例,其中高危险度5例,中危险度1例,低危险度1例,各危险度侵及脾胃韧带的例数差异无统计学意义(P>0.05)。

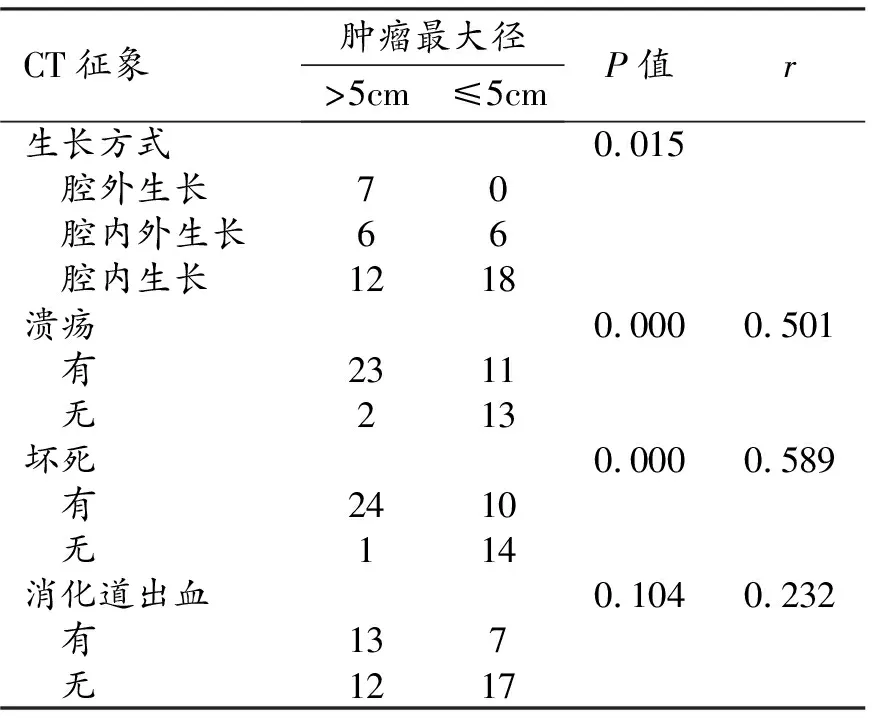

胃底间质瘤极低危险度的最大径为(17.6±7.6) mm,低危险度为(39.4±12.0) mm,中危险度为(56.6±11.7) mm,高危险度为(90.5±38.4) mm,不同危险度的胃底间质瘤的最大径差异有统计学意义(F=18.909,P<0.05),其中两两比较后,子集为:a.极低危险、b.低危险和中危险、c.高危险。胃底间质瘤最大径>5 cm比≤5 cm的危险度更高,两者差异有统计学意义(P<0.05)。不同危险度胃底间质瘤中的生长方式差异有统计学意义(P<0.05),其中高危险胃底间质瘤多为腔外生长。不同危险度胃底间质瘤发生溃疡、坏死的差异有统计学意义(P<0.05),高危险胃底间质瘤多发生溃疡、坏死。不同危险度胃底间质瘤发生消化道出血的差异无统计学意义(表1)。

图1 各年度病例数及胃底间质瘤的病理危险程度分级。

图2 女,63岁,腹胀3年,伴反酸、嗳气、恶心。超声胃镜示胃底固有肌层低回声病变伴溃疡形成。a)CT增强扫描动脉期病变呈弱强化,强化均匀,腔内生长,表面可见溃疡形成并少许气体(箭);b)静脉期病变弱强化,可见溃疡形成并少许气体(箭);c)矢状面可见溃疡形成并见少许气体(箭);d)冠状面可清晰显示病变的生长方式,可见溃疡形成(箭);e)镜下见瘤细胞呈梭形,无坏死,病理危险度分级为中危险,WHO预后分组5(×100,HE)。

表1 各危险度胃底间质瘤的CT征象

胃底间质瘤最大径>5 cm与≤5 cm的生长方式差异有统计学意义(P<0.05),最大径>5 cm的胃底间质瘤倾向于腔内外生长和腔外生长;发生溃疡和坏死的差异有统计学意义(P<0.05),最大径>5 cm的胃底间质瘤更容易发生溃疡和坏死,最大径>5 cm的胃底间质瘤相对于最大径≤5 cm的胃底间质瘤发生溃疡的危险度是6.8,出现坏死的危险度是14.6。胃底间质瘤最大径>5 cm与≤5 cm发生消化道出血的差异无统计学意义(表2)。

表2 肿瘤最大径>5 cm与≤5 cm的CT征象

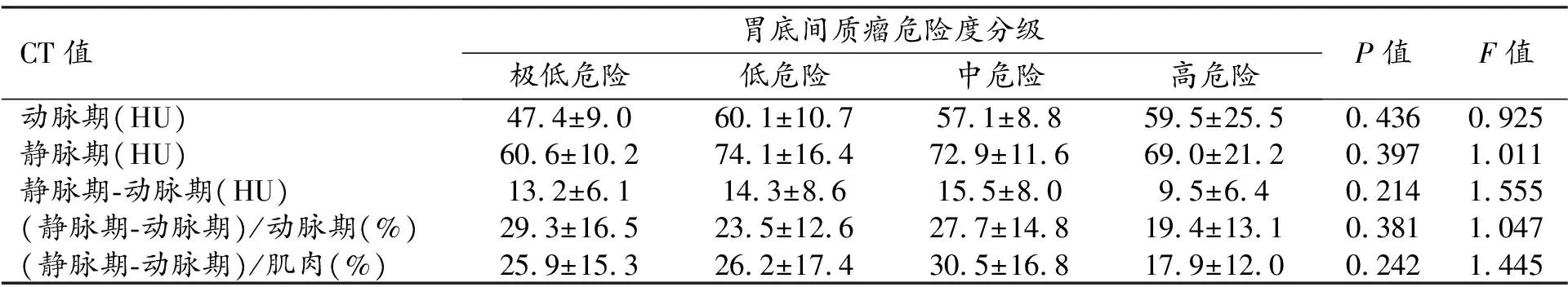

表3 各危险度胃底间质瘤CT值变化的定量分析

动脉期、静脉期、动脉期与静脉期的CT值差值、差值相对动脉期百分比、差值相对背部肌肉CT值的百分比在各危险度胃底间质瘤中的差异无统计学意义(表3)。与文献[4]小肠间质瘤比较,危险度分布的差异有统计学意义,发生在胃底的间质瘤为高危险的概率是小肠的2.096倍;其生长方式的差异亦有统计学意义(P<0.05),相对于小肠间质瘤,胃底间质瘤多为腔内生长,腔内生长的胃底间质瘤以中危险度及以下为主,生长方式在高危险度胃底与小肠间质瘤中的差异无统计学意义;有无溃疡的差异有统计学意义(P<0.05),胃底间质瘤发生溃疡较小肠间质瘤更多见,但与危险度无关;胃底间质瘤较小肠间质瘤更易发生消化道出血(P<0.05);胃底间质瘤与小肠间质瘤坏死发生率的差异无统计学意义。

与文献[5]报道的胃间质瘤比较:危险度分布、消化道出血的差异无统计学意义;生长方式的差异有统计学意义(P<0.05),胃底间质瘤多为腔内生长,腔内生长的胃底间质瘤以中危险度及以下为主,生长方式在高危险度胃底与胃间质瘤中的差异无统计学意义;发生溃疡、坏死的差异均有统计学意义(P<0.05),胃底间质瘤发生溃疡和坏死更多见(图2、3),在不同危险度的胃底间质瘤中均较胃间质瘤多发。

讨 论

GIST是胃肠道最常见的间叶源性肿瘤,具有一定恶性潜能,于1983年由Mazur和Clark首次提出[6],可发生于消化道任何部位及网膜、肠系膜和后腹膜,其中胃最常见,其次为小肠,胃间质瘤好发于胃体、胃底部。GIST好发于中老年人,男女发病比例相似[7]。本组病例中,发病年龄25~81岁,平均(54.6±10.6)岁,男女比例1.04: 1,与文献报道基本一致。

GIST临床表现缺乏特异性,早期症状不典型,与瘤体大小、生长部位及生长方式有直接关系。本组病例主要临床表现以消化道出血较多见,有无消化道出血在不同危险度胃底间质瘤中的差异无统计学意义,在病灶最大径>5cm与≤5cm之间的差异无统计学意义,与文献胃、小肠间质瘤比较,消化道出血的差异均无统计学意义。肿瘤直径>5cm或Ki-67阳性时胃GIST出血风险较高,肿瘤大小是粘膜下肿瘤发展后粘膜破裂或溃疡导致出血的原因。胃肠道出血是预后不良的危险因素,是肿瘤复发和死亡的重要危险因素。肿瘤出血是预测GIST危险度分级的独立因素[8]。本研究与之不符,可能与样本选择有关。

胃底在解剖学被定义为贲门切迹以上部分,又称之为胃穹窿,胃底部是胃间质瘤的好发部位之一,该区域有其特殊的解剖学特点[9]:①胃底部胃壁薄弱,部分区域无腹膜覆盖,局部血运较少,血管不丰富,发生于该部位的肿瘤随着肿瘤的生长较易出现缺血、坏死、囊变,本组胃底间质瘤坏死率较高,可能与该特点有关。②胃底部大部分胃壁固有肌层无分层结构,具有一定的独特性,与胃其他部位存在明显差异,该区域固有肌层起源病变向腔内外同时生长,病变与粘膜下层分界清楚,但与固有肌层无明显界限。③胃底部外为膈肌和脾脏,内后方为脊柱,发生于该部位的肿瘤向外生长的空间比较局限。本组胃底间质瘤腔内生长多见,可能与该区域的解剖特点有关。

CT图像特征有助于辨别GIST的良、恶性生物学行为[10]。本研究表明肿瘤大小、生长方式、有无溃疡、有无坏死在不同危险度胃底间质瘤中的差异有统计学意义。胃底间质瘤最大径>5cm相对于≤5cm的危险度更高,两者差异有统计学意义。研究发现肿瘤大小是预测GIST危险度分级的独立因素,病灶越大(>5cm),危险程度一般越高[11]。Yang等[12]采用单变量

图3 女,57岁,黑便半个月。a)动脉期示胃底病变不规则、不均匀强化,可见深大溃疡和少许积气(长箭)及脾胃韧带受累(短箭);b)静脉期示病灶呈不均匀强化;c)静脉期矢状面可见深大溃疡和少许积气,脾胃韧带受累(箭);d)镜下见细胞呈梭形、轻度变异,病理危险度分级为高危险,AFIP预后分组为6a(×100,HE)。

及多变量 logisitic 回归分析表明肿瘤最大径≥5cm对预测恶性间质瘤有重要意义。Kim等[13]研究提示肿瘤越大恶性程度越高,这可能与GIST的血小板转化生长因子和c-kit基因突变导致了细胞过度分裂从而引起肿瘤体积的不断增长有关。本研究与上述文献报道相符。

本研究发现,生长方式在不同危险度胃底间质瘤中的差异有统计学意义,其中高危险度胃底间质瘤多为腔外生长。胃底间质瘤最大径>5cm与≤5cm的生长方式差异有统计学意义,最大径>5cm的胃底间质瘤倾向于腔内外生长和腔外生长。Kim等[13]对GIST的研究中报道,较大的肿瘤有向外生长的趋势。因此,笔者认为本研究中最大径>5cm的肿瘤可能是主要的外生或腔内外生长模式的原因,而且病灶越大(>5cm),危险程度一般越高。因此,笔者认为本组高危险度胃底间质瘤以腔外生长为主可能与病灶大小有关。与文献中胃、小肠间质瘤比较,生长方式的差异均有统计学意义,胃底间质瘤多为腔内生长,腔内生长的胃底间质瘤以中危险度及以下为主,生长方式在高危险度胃底间质瘤与胃、小肠间质瘤中的差异无统计学意义。

本研究结果显示,有无溃疡在不同危险度胃底间质瘤中的差异有统计学意义,高危险度胃底间质瘤溃疡多见;最大径>5cm的胃底间质瘤更多发生溃疡,最大径≤5cm的胃底间质瘤无溃疡的概率是最大径>5cm的6.8倍。与胃、小肠间质瘤相比,有无溃疡的差异均有统计学意义,溃疡在不同危险度的胃底间质瘤中均较胃、小肠间质瘤多发。浅表溃疡定义为肿瘤表面存在的局灶性组织缺损。影像学上表面溃疡指肿块表面局部凹陷,可以被气体、液体或对比剂填充区域。肿块较大或腔内生长者,病变处胃黏膜多受压平展,同时由于病变窃血,易使相应胃黏膜缺血坏死,黏膜线中断并溃疡形成。本组病灶较大,腔内生长多见,加之胃底本身局部血运较少的特点,同样局部粘膜及粘膜下层血供少,因此胃底间质瘤发生溃疡更多见,在不同危险度的胃底间质瘤中均较胃、小肠间质瘤多发。

本研究表明,有无坏死在不同危险度胃底间质瘤中的差异有统计学意义,高危险度胃底间质瘤坏死多见。有无坏死在最大径>5cm与≤5cm之间的差异有统计学意义,最大径>5cm的胃底间质瘤更多发生坏死,最大径≤5cm的胃底间质瘤无坏死的概率最大径>5cm的14.6倍。与文献胃间质瘤比较,有无坏死的差异有统计学意义,坏死在不同危险度的胃底间质瘤中均较胃间质瘤多发。与文献小肠间质瘤比较,有无坏死的差异无统计学意义。GIST病灶坏死常见[3],病灶的坏死征象是恶性/潜在恶性的重要表现,提示如有坏死征象更倾向于提示为中高危GIST病灶,尤其是高危GIST病灶[14]。肿瘤越大,密度一般都不均匀,更易发生坏死、囊变及出血等。本组病灶最大径>5cm及高危险度胃底间质瘤坏死更多见,坏死在不同危险度的胃底间质瘤中均较胃间质瘤多发。笔者认为是由于肿瘤核分裂及恶性程度较高,肿瘤生长迅速,肿瘤供血不足引起内部缺血坏死,加之胃底本身局部血运较少的特点,更易发生坏死、囊变等,这与文献报道相一致[15]。

另外,2008年美国国立研究院(NIH)修订的GIST危险度分级[16],分为极低危险度、低危险度、中危险度及高危险度4级。危险度分级是影响预后的独立危险因素,危险度越高,预后多不良。本组胃底间质瘤与文献中小肠间质瘤比较,危险度分布的差异有统计学意义,发生在胃底的间质瘤危险度为高危的概率是小肠的2.096倍。与文献中胃间质瘤比较,危险度分布的差异无统计学意义。多篇文献报道[17-19]胃间质瘤的侵袭性较小肠间质瘤低,且生存率较小肠间质瘤高,发生于小肠的间质瘤恶性程度较高,且预后较差。但本研究发现发生在胃底的间质瘤危险度为高危的概率是小肠的2.096倍,高于小肠。这一结果间接提示胃底间质瘤危险度为高危的概率高于发生于胃其他部位的间质瘤。胃特定部位的肿瘤之间存在一些差异,胃底和胃食管交界处的间质瘤,与胃窦间质瘤相比,恶性程度更高[20]。这种差异可能是由于Cajal细胞/胃平滑肌干细胞亚群在胃不同区域的变异,导致不同的增殖特征,需要进一步评估与位置相关的差异,以阐明原因。

综上所述,胃底间质瘤MSCT表现具有一定特征,高危险度的病灶较大(>5cm)、腔外生长为主,溃疡、坏死发生率较高。生长在胃底的间质瘤,危险度为高危的概率是生长在小肠的2.096倍。与胃间质瘤不同,胃底间质瘤以腔内生长多见,更容易出现溃疡、坏死。综合分析提示胃底间质瘤恶性程度较高,高于小肠,可能与其独特的解剖学位置有关,有待进一步深入研究GIST与位置相关的差异,更精准地评估预后。