黔西南大际山铀多金属成矿远景区土壤地球化学特征

徐伟 ,蒋宏,朱剑,吴玉,韩文文,张永恒,钟康惠,王四利,张辑

(1.核工业二八〇研究所,四川 广汉 618300;2.核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京 100029;3.成都理工大学地球科学学院,四川 成都 610059)

黔西南地区Au、U、Sb、Hg 等金属矿产丰富,是我国西南地区重要的卡林型金矿和碳硅泥岩型铀矿的富集地之一。前人研究表明,黔西南兴义雄武背斜核部及翼部大际山地区普遍发育良好的铀矿化。大际山地区已发现铀矿床1 个,铀矿点3 个,矿化类型为低温构造热液型[1-2],亦显示有金矿化异常[3],揭示该区铀、金找矿潜力较大,有望突破形成中-大型铀多金属矿床[4-5]。2010 年以前,数家地勘单位先后在研究区开展了放射性物探测量、1∶20万~1∶5万水系沉积物测量等地质、物化探工作,圈定出多个U、Au、Pb、Mo 综合化探异常。但在大际山地区尚未开展过大比例尺地球化学测量,地球化学找矿研究相对薄弱,为此,通过开展1∶10 000 土壤地球化学测量,结合最新化探进展[6-11],系统研究了大际山地区土壤地球化学特征,结合野外地质、物探调查成果,提出在该区的找矿新思路。

1 地质背景

1.1 区域地质

研究区位于贵州省兴义市西南约40 km处,大地构造位置处于欧亚大陆东南,扬子板块与华南板块的结合部,属于扬子地台西南边缘斜坡褶皱带,中生代以后形成了滇东-黔西南拗拉槽[12](图1)。区内主要出露上古生界石炭系-二叠系、中生界三叠系,其中,下古生界石炭系-下二叠统茅口组(C2P1h-P1m)岩性主要为生物碎屑灰岩、礁灰岩等浅海碳酸盐岩建造;上二叠统龙潭组(P2l)、下三叠统飞仙关组(T1f)转变为海陆交互相泥页岩、砂岩夹煤层、粉砂岩等[13];下三叠统嘉陵江组岩性由早期台地相碳酸盐岩、白云岩夹砂岩、泥岩沉积过渡到晚期浅海相灰岩。

区内主要发育NE 走向的雄武背斜[12],以及平行展布的江底断裂带、雄武断裂带、革上-大际山-发玉断裂带等。其中革上-大际山-发玉断裂带控制了大际山铀、金矿体展布[3],断裂形成时间主要为印支-燕山早期[14]。

1.2 铀矿化特征

铀矿化主要赋存于二叠系茅口组(P1m)、龙潭组(P2l)、三叠系嘉陵江组(T1j),含矿建造主要为碎屑岩建造、碳酸盐建造[3]。革上-大际山陡倾断裂带构成大际山矿床的导矿及赋矿构造,矿体严格受构造破碎带控制,其中321、401 等铀矿床(点)均产于该断裂带[3]。大际山地区铀矿化主要受革上-大际山断裂束(F2、F3、F4、F6)及其夹持区蚀变带控制[1],在该区已发现12 条地表铀矿(矿化)体[3]。矿体走向以NE 为主、倾向NW 或SE,矿体呈陡倾状赋存于构造破碎带、或似层状赋存于层间破碎带,矿石以角砾状构造蚀变岩为主[1]。矿化类型主要为低温构造热液型,矿化蚀变组合以强烈角砾岩化、黄铁矿化、硅化、碳酸盐岩、褐铁矿化、褪色蚀变岩为主[3]。矿体呈带状、透镜状,长条状,主矿体产于嘉陵江组下段泥质粉砂质蚀变岩、黑色角砾状白云岩、灰岩中,断层破碎带交切部位矿化显著增高[1],铀含量0.01%~0.171%[3]。

图1 贵州兴义地区大地构造位置(a)及区域地质简图(b)(据吴玉等,2020[13]修改)Fig.1 Tectonic location (a)and regional geological sketch (b)of Xingyi area,Guizhou (modified after Wu,et al,2020[13])

2 样品采集与测试方法

研究区取样面积6 km2,采用规则测网布设采样点位,线距100 m、点距40 m,测线方向垂直于主构造线方向或成矿地质体走向。在距地表50 cm 深处的B 层(淋积层)或C 层(母质层)中采样,较厚层残积土加深在50~100 cm 深处采样,共取得土壤样1 501 件。待样品充分干燥后过不锈钢筛,截取-60 目粒级,单件样品过筛后重量不少于150 g,用密封袋封装。

每件样品分析17 项元素(Sb、Bi、Ti、V、Co、Ni、Cu、Zn、Sr、W、Pb、Au、As、Hg、Mo、Th、U),样品分析测试工作由核工业二八〇研究所分析测试中心完成,核工业二〇三研究所完成外检分析。分析仪器为iCAP Qc ICP-MS、AFS-230E 原子荧光仪,分析方法及质量指标均按照区域地球化学样品分析方法完成,其中砷、锑和铋量测定采用氢化物发生—原子荧光光谱法测定 (DZ/T 0279.13-2016),金含量测定采用泡沫塑料富集-电感耦合等离子体质谱法测定 (DZ/T 0279.4-2016)。

3 样品分析结果

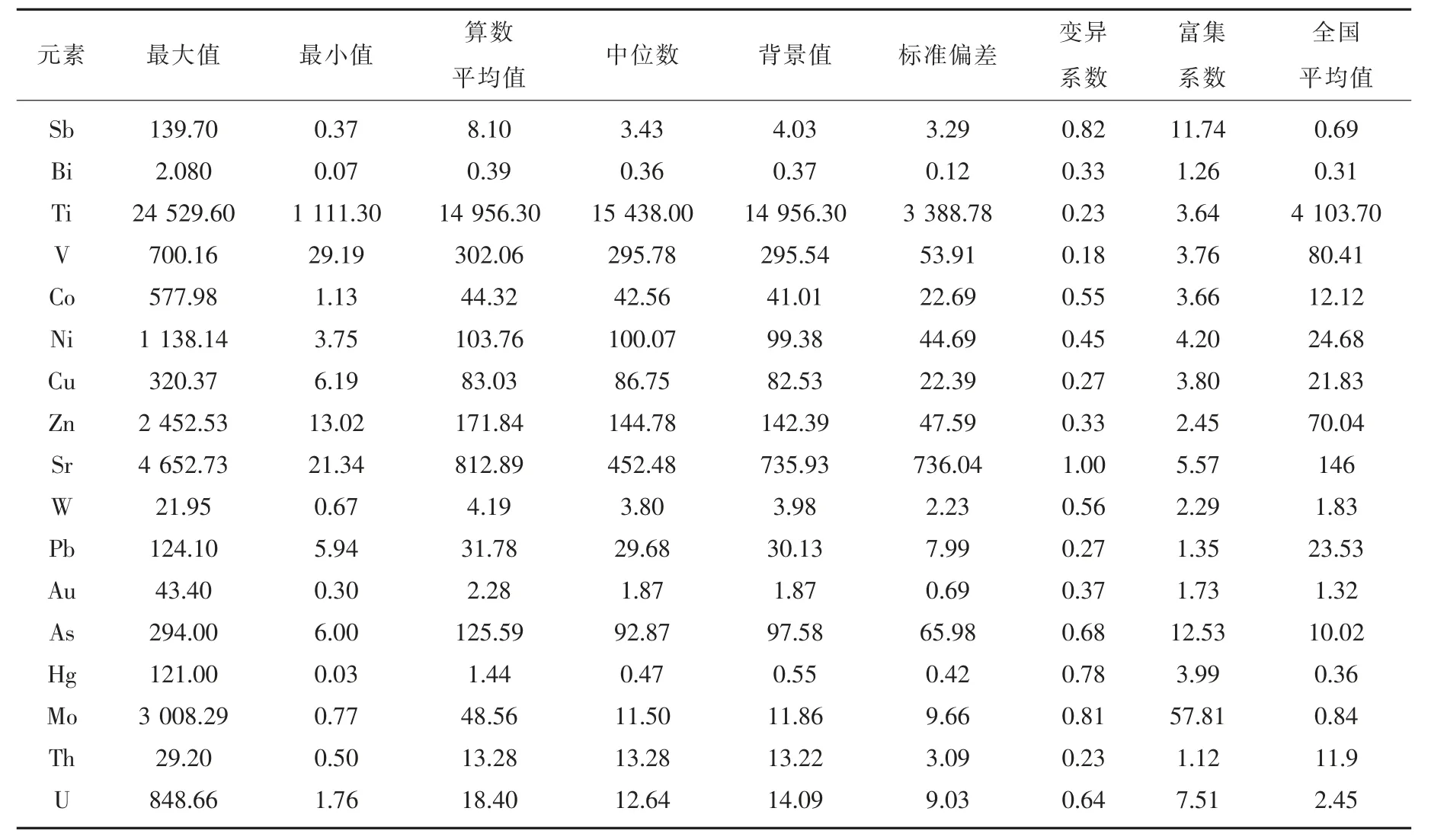

通过对研究区化探数据进行综合整理,采用SPSS、Excel 软件,对单元素数据进行特征值计算:最大值(Xmax)、最小值(Xmin)、算数平均值(X)、中位数(Mc)、背景值(X0)、标准偏差(S0)、变化系数(CV)、富集系数等(表1)。这些特征值既反映了元素分布的集中性质,又反映了元素分布的离散程度,对研究地质体的地球化学属性、平衡比值、元素分配尺度及元素富集分散程度均有重要意义[15]。

表1 大际山地区1∶1 万土壤地球化学测量元素数据统计表Table 1 Statistics on measured elements by 1:10000 soil geochemical survey in Dajishan area

3.1 元素富集特征

由表1 可知:在大际山地区土壤地球化学测量元素的富集系数中可知,所有元素含量均高于全国平均值,富集系数最高值57.81,最低值1.12。其中富集系数大于10 的元素有Sb、As、Mo,富集系数在5~10 之间的元素有U、Sr,富集系数在3~5 之间的元素有Ti、V、Co、Ni、Cu、Hg,富集系数在1~3 之间的元素有W、Th、Au、Zn;其中热液成矿元素有Au、W、Mo、Bi、Cu、Hg 等,放射性元素有Th、U。在区内已发现有U、Mo、Hg 矿点,U、Mo、Hg 的富集系数分别为7.51、57.81、3.99,在大际山地区具有较强的富集程度。

3.2 元素离散特征

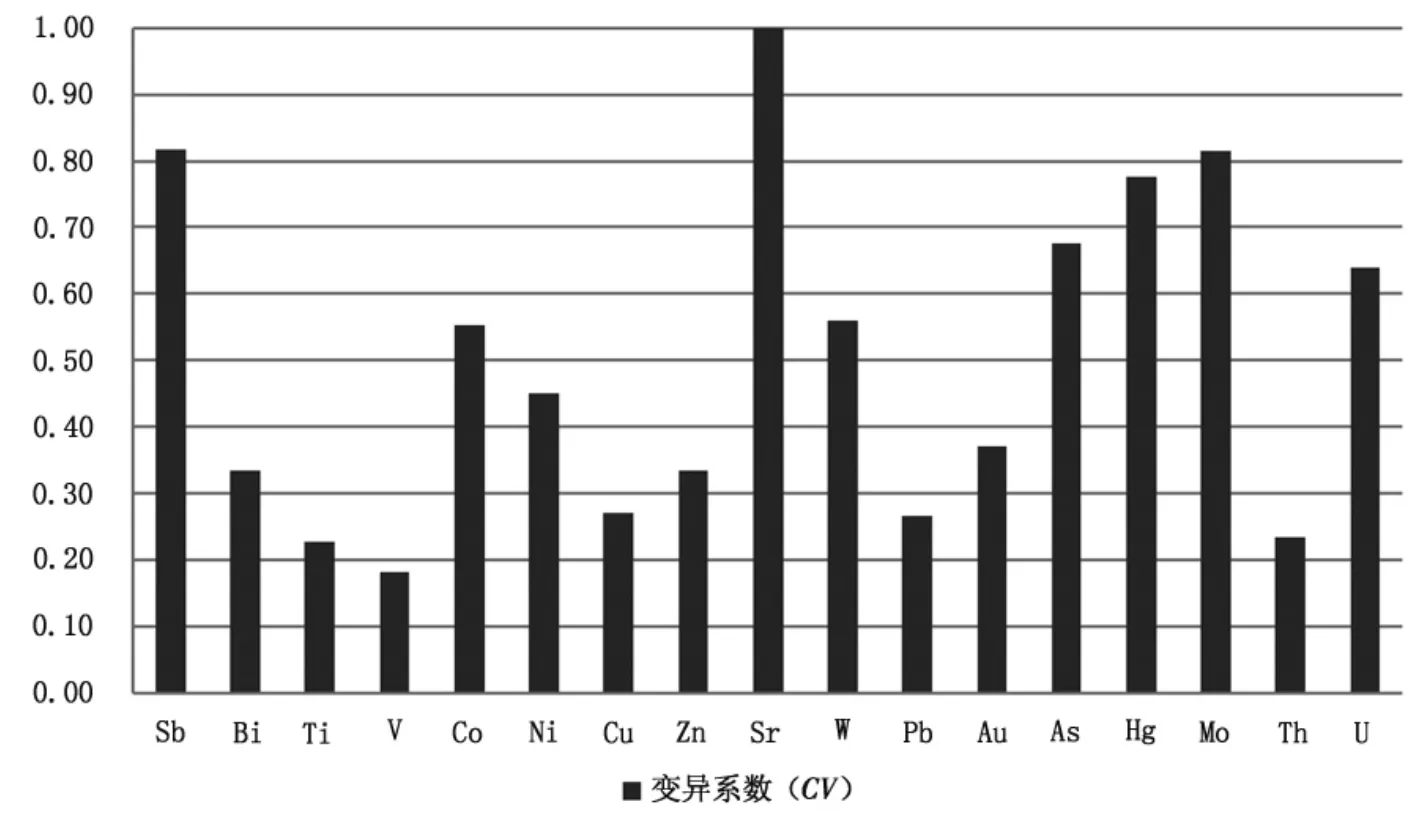

通过统计分析大际山地区17 种元素变异系数特征(图2)可知:变异系数大于0.75 的元素为Sr、Sb、Mo、Hg,表明上述元素含量在测区内分布极不均匀且变化大,在地球化学图上呈现出局部异常或高背景。变异系数在0.5~0.75 之间的元素有As、Co、W、U,表明上述元素不均匀分布,含量起伏变化较大,在地球化学图上呈现为局部异常或高背景;变异系数在0.25~0.5 之间的元素有Bi、Pb、Zn、Au,这些元素在测区内均匀分布,局部异常和高背景区;变异系数小于0.25 的元素为V、Th,此类元素在测区内均匀分布,含量起伏变化不大,富集成矿的可能性不大。大际山地区元素变异系数与元素富集系数较为吻合,对大际山地区找矿具有较好的指示作用。

3.3 元素组合特征

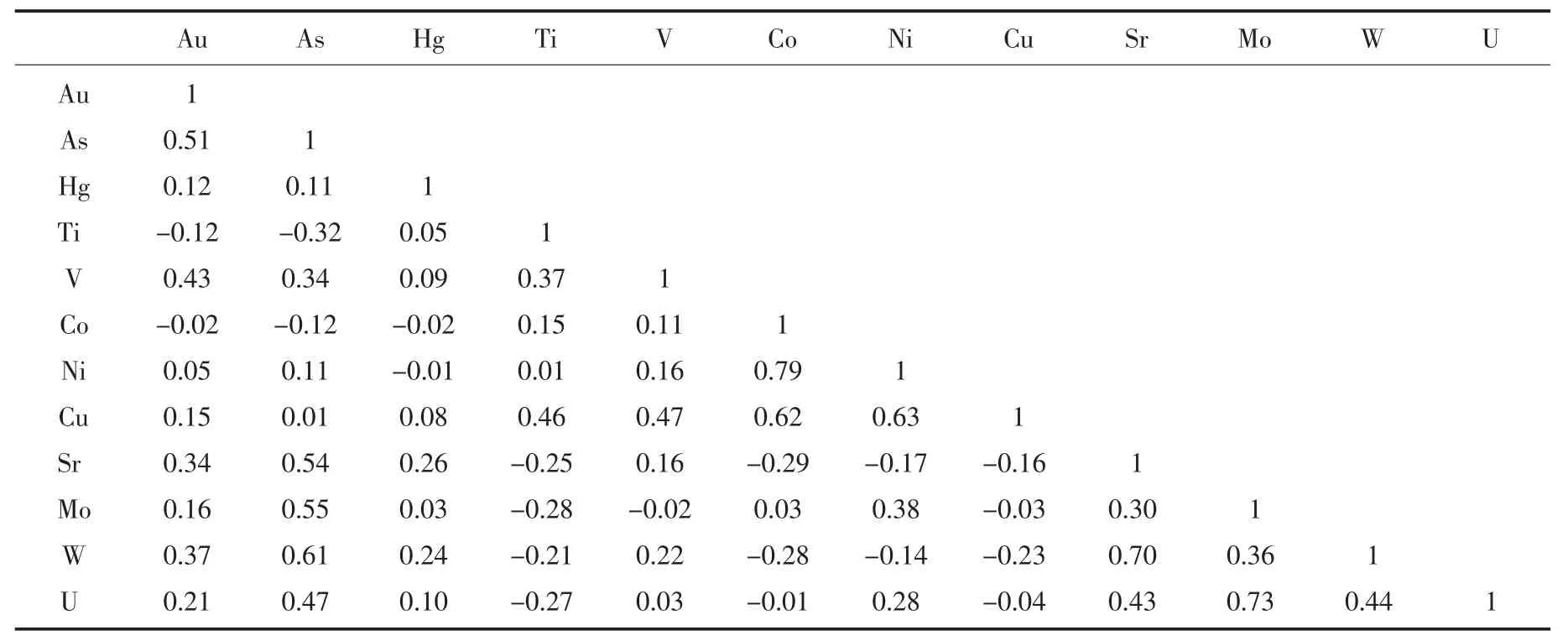

为阐明元素之间的空间组合与伴生关系,建立地球化学找铀标志,对12 种元素的原始数据进行了相关分析及R 型聚类分析,其结果见表2、图3 所示。

根据元素相关性统计结果,U 元素Mo 呈显著的正相关,反映了铀钼伴生的特点,这一结果与大际山铀成矿特征一致,Au 元素与As 相关系数为0.51,呈较强的正相关,两者为伴生关系,其异常叠合区可作为寻找金矿的重点区。

由R 型聚类分析可知:在相关系数为0.7的水平上可将测区元素分为如下3 个组合:

第1 组元素Ti、Co、Ni、Cu,为一组中高温元素组合,反映了该组元素的富集主要与中温和中-高温热液成矿作用有关[16]。

第2 组元素为U、W、Sr、Mo、Hg、As元素组合,其中Mo、Hg、As 3 种亲硫元素组合相关系数为0.9 以上,容易进入硫化物相富集成矿,应属同一成矿期;而U 与W、Sr 密切程度最高。

图2 大际山地区元素变异系数分布图Fig.2 Variation coefficients of measured elements in Dajishan area

表2 大际山地区元素相关系数表Table 2 Correlation coefficients of measured elements in Dajishan area

图3 测区元素R 型聚类分析谱系图Fig.3 Pedigree chart of R-type cluster analysis of measured elements in the survey area

第3 组元素为Au、V 元素组合,V、Au元素相关性高,其相关系数0.8 以上,同源的可能性较高,可作为伴生指示性元素。

3.4 单元素地球化学特征

为了追索铀元素地球化学背景、异常晕分布及其地质意义[17],在地球化学图上将元素含量级别按2.5S0含量范围进行成图,部分元素分级根据实际情况进行适当增减。

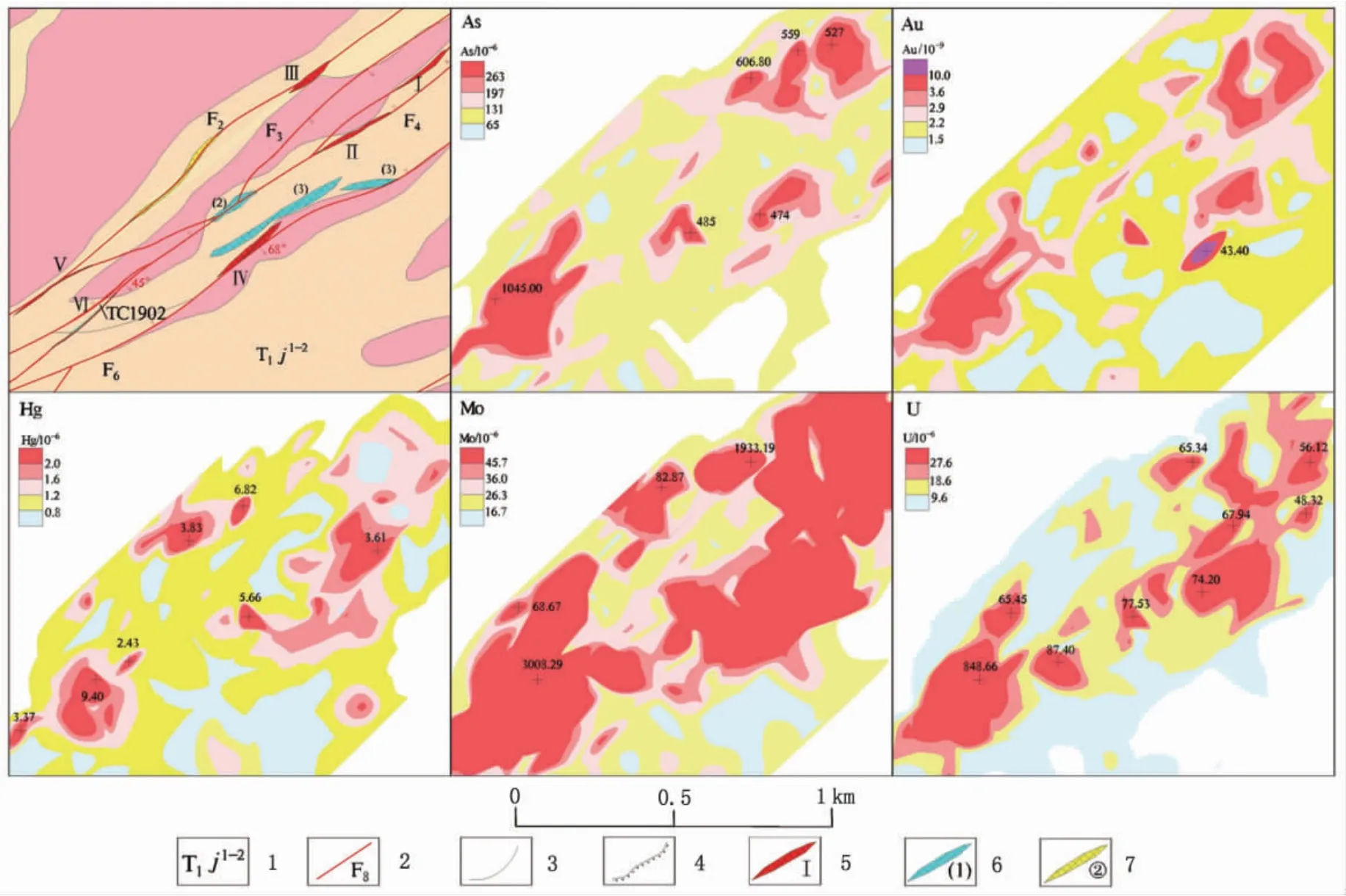

通过对大际山地区的数据分析,整理作出与成矿关系密切的U、Mo、Au、Hg、As 等元素地球化学异常分布规律,下面以Au、U土壤地球化学图为例说明。

Au 元素地球化学图(图4a、4b)、As 元素地球化学异常的形态及空间展布特征大致相同,两者在成矿作用过程中密切伴生,并成为主要的成矿元素(Au)及重要的伴生元素(As),其异常沿北东向断续出露于嘉陵江组一段地层中,异常呈不规则团块状分布,在大际山成矿带形成了3 片金异常晕 (下银厂、扁口洞-大际山、石岩脚地段),浓集中心显著,多受北东向构造蚀变带及其夹持区控制。下银厂地段Au 异常浓集中心范围最大,异常中心测得的土壤金含量可达40.1×10-9。

由图4c 可见:铀元素异常区主要位于研究区中部、西南部,地表出露地层为嘉陵江组一段中部,高值区及异常区分布面积较广,多呈北东向条带状、断续团块状展布,铀异常与主要控矿破碎带展布方向一致,呈北东向展布。异常主要有3 片浓集中心,其中大际山中段异常晕面积广,异常规模大,构造控制了该区铀异常空间展布形态。

4 地球化学元素综合异常

图4 大际山地区土壤地球化学特征及元素组合异常图Fig.4 Map of soil geochemical characteristics and element combination anomaies in Dajishan area

根据元素富集情况,确定了主成矿元素,在圈定了单元素异常的基础上将各元素异常与矿产图叠合,以成因上和空间上的共生关系确定耦合区,选择叠合条件良好的各元素异常叠合区,剔除假异常,确定了主成矿元素综合异常区。根据U、Au、Mo、Hg、As 等元素异常叠合区圈定了3 片综合异常区(图4d),异常带内构造发育,异常带沿北东向展布,各元素叠合程度高,下一步该区铀多金属找矿应重点围绕异常带开展。

4.1 地球化学异常剖析

选择其中两片重点异常区,依据背景值加3 倍标准差求得测区铀元素异常下限,分别对各异常区异常点数、面积、平均值、极大值、衬度、规模等参数进行求取[18],统计异常区特征表 (表3),并生成异常剖析图(图5、图6)。

HT-1 号异常区位于测区南西段,黄泥堡村东侧,呈东西窄南北宽的不规则状,异常面大于0.55 km2(图5)。区内主要控矿构造为F10,呈北东走向,硅化、汞矿化褐铁矿化、黄铁矿化较为发育,主要出露的地层为嘉陵江组一段中部,岩石类型为粉砂岩、灰岩、白云岩。HT-1 号异常区元素组合叠合关系较好,汞异常规模最大,异常面积0.47 km2,异常点数110 个,异常面金属量1.72,异常峰值达121.07×10-6、为异常下限的66.5 倍;金异常面积0.14 km2,异常点数39 个,异常平均含量7.89×10-9,异常峰值达40.1×10-9、为异常下限10.17 倍,金异常具有长约400 m、宽约100 m 的异常浓集中心,金含量峰值达40.1×10-9;其余元素在该区也有不同规模的异常显示,总体上看,该组合异常中Hg、Au元素异常显示良好。

表3 大际山地区土壤地球化学元素异常区特征一览表Table 3 List of characteristics of soil geochemical element anomalies in Dajishan area

图5 大际山地区HT-1 号元素组合异常剖析图Fig.5 Analysis of element combination abnormly of HT-1 in Dajishan area

图6 大际山地区HT-2 号组合异常剖析图Fig.6 Analysis of element combination abnormly of HT-2 in Dajishan area

HT-2 号异常区位于工作区中部,大际山村南东侧,异常区整体呈北东向展布,异常面积约0.8 km2(图6)。该区发育的构造为F2、F3、F4、F6,呈北东走向,钼矿化、硅化、褐铁矿化、黄铁矿化较为发育,主要出露的地层为嘉陵江组一段中部,岩石类型为粉砂岩、灰岩。区内钼元素异常规模较大,强度高,其异常面积0.59 km2,异常衬度6.93,异常面金属量4.10,异常峰值3 008.29×10-6、为异常下限的73.7 倍,异常点119 个,成矿条件最有利;U 异常面积0.16 km2,异常点数44 个,异常衬度2.07,异常峰值达848.66×10-6、为异常下限的20.61 倍,U、Mo 异常互间套合关系最好,U 异常伴生Mo 异常。Au、Hg、As 在该区异常发育,该区钻孔中发现有多处Au 异常段。异常带内发现31 个Au 异常点,异常面积0.05 km2,异常平均含量6.41×10-9,异常峰值达43.40×10-9,为异常下限的11 倍,Au 含量为全区所测最高值,Hg、As在该区也具有明显的异常显示。

综上所述,初步判断大际山地区具有形成U、Au、Hg、Mo 等多金属矿的良好条件,异常带呈北东向展布,与区内发育断裂带和蚀变带密切相关,大际山-革上断裂束 (F2、F4、F6等北东向断裂)可成为成矿气液通道,为成矿物质运移和沉淀提供有利空间;在化探异常图上共圈出3 片综合异常区,且大多元素异常耦合性高,异常特征明显;U、Au、Hg、Mo、As 5 种元素富集系数大,为该区主要矿化元素,在相关性分析中,U、Hg、Mo、As 关系密切,相关性好。本次土壤化探研究为大际山地区寻找U、Au、Mo、Hg 等多金属矿提供了良好的线索,其异常区具有进一步工作的价值。

4.2 化探分析U-Au 成矿潜力

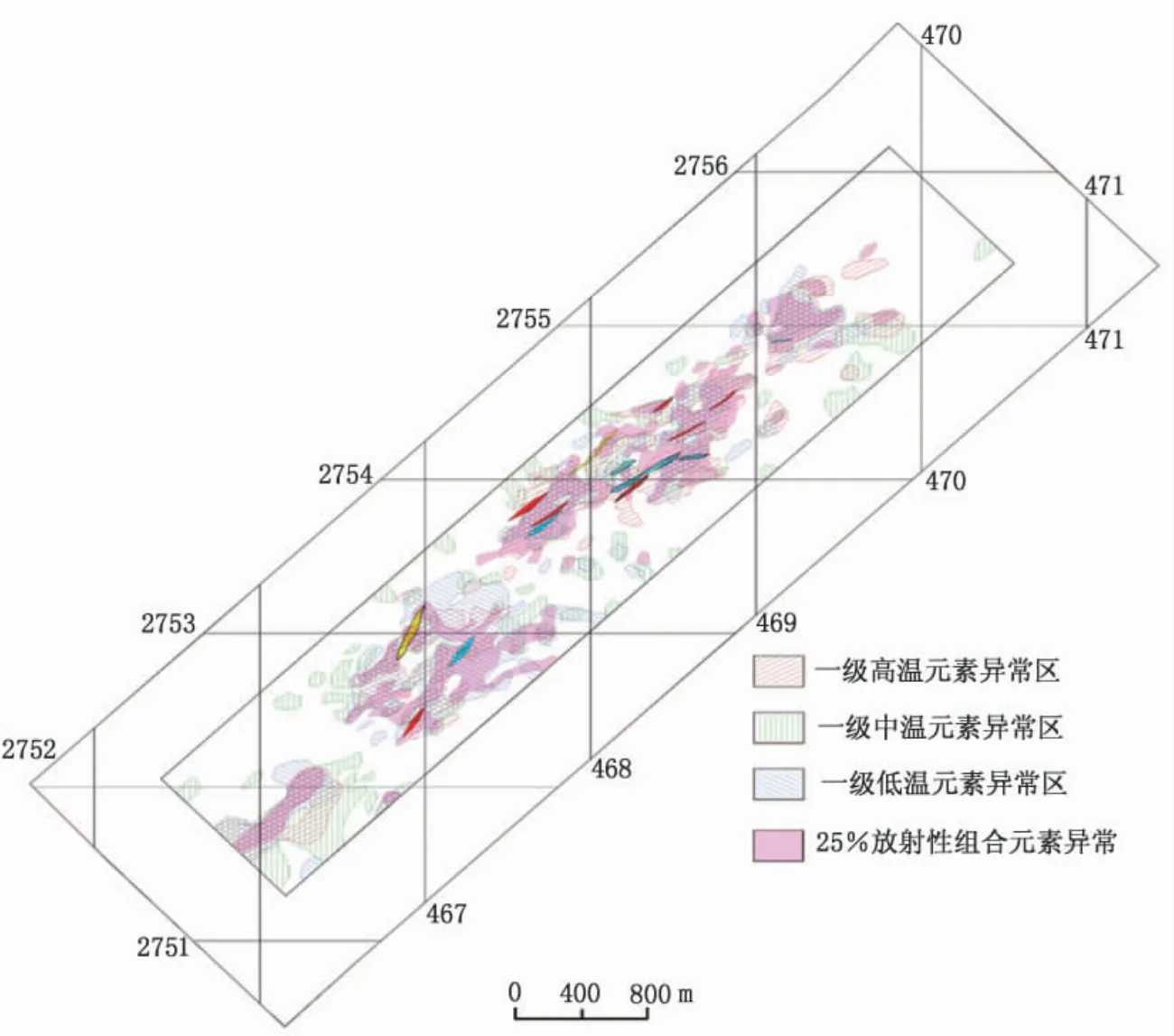

对区内开展了18 种元素综合分析 (Sr、Au、As、Hg、Sb、Cu、Zn、Pb、Bi、Mo、W、Th、U、Po、Ti、V、Co、Ni、Po),根据研究区低温组合异常 (Au-As-Hg-Sb)、中温组合(Cu-Zn-Pb)、高温组合(Bi-Mo-W)、放射性元素组合 (Th-U-Po)、深部元素组合(Ti-V-Co-Ni)、成金潜力组合 (Au-As-Hg-Sb)等作了系列图件(图7、图8、表4)。指示了大际山成矿带下一步重点查证Au 异常区具体位置为大际山村南西段、中段和北东段。

图7 大际山地区一级温度组合+25%放射性元素频数异常图Fig.7 Combination diagram of first-class temperature anomaly and 25% radioactive element frequency in Dajishan area

图8 大际山地区一级温度组合+25%Au-U 成矿潜力异常图Fig.8 Combination diagram of first-class temperature anomaly and 25% Au-U metallogenic potential in Dajishan area

5 构造-蚀变-矿化组合分析

大际山地区构造破碎带多为脆性构造,铀矿化具有明显的矿化蚀变分带性,即从矿化中心向两侧围岩可大致分为矿化蚀变中心带、褪色蚀变带,正常围岩。矿化不是单一含矿热液活动,蚀变带明显被构造热液通道约束在一定范围内,矿体严格产出于强蚀变带内,在地球化学剖面上特征明显。

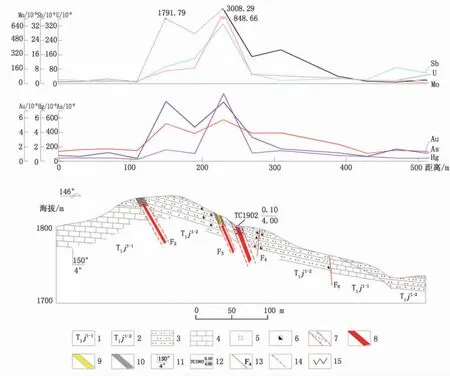

5.1 大际山Ⅵ号矿体构造-蚀变-矿化关系

Ⅵ号矿体地表出露铀、钼矿体,见有强烈的褐铁矿化、黄铁矿化,矿体主要赋存于灰黑色构造蚀变带中。由土壤化探异常综合剖面(图9)可知,铀、钼矿体上覆土壤中元素具有明显的富集,Au、Hg、As、U、Sb、Mo元素均表现出明显的异常区间,Au、Hg、As、U、Sb、Mo 元素在F3、F4断裂带及其夹持部位矿化异常显著,表现为突变峰值区,钼矿化与铀矿化相伴生,矿化规模大,U 元素峰值为0.0846%,Mo 元素最高可达0.3%,Au 元素曲线在F3、F4破碎带也有显著偏高波动,Sb、Hg 元素与U、Mo 元素曲线叠合程度高。化探元素剖面曲线反映多元素富集区中多产有铀、钼矿体,同时该构造蚀变带也是寻找金异常矿化的重要构造蚀变带。

图9 大际山地区Ⅵ号矿体地质-化探综合剖面图Fig.9 Geological-geochemical comprehensive profile of.Orebody Ⅵ in Dajishan area

从Ⅵ号矿体构造—蚀变—矿化综合剖面图上可以看出,区内构造及构造夹持区基本控制了各种元素蚀变浓集区的宽度;多元素蚀变异常区范围与构造破碎带宽度限定了具体单个矿体的产出部位,确立了构造-蚀变-矿化三位一体关系。

5.2 大际山Ⅶ号矿体构造-蚀变-矿化关系

剖面穿过大际山南西段Ⅶ号铀矿体,TC1909 控制了矿体规模,该地区具有良好的铀、金矿化(图10),岩石具有明显的黄铁矿化、汞矿化。土壤化探发现多元素异常,元素异常受F8 断裂带及上盘区域控制,Au、Hg、As、U、Sb、Mo 元素均有异常显示。U、Au、Hg、As 异常形态较为相似,异常强度大,在槽探揭露位置,土壤化探结果显示该段具有明显的Au 异常,最高值达40.1×10-9,显示该地区Au 元素浓集区与U、Hg、As 矿化关系密切,U、Hg、As 可以作为寻找金矿的指示元素;土壤中Sb 元素形成的异常宽缓,异常范围大,可作为寻找U、Au 异常前缘指示元素,Mo 元素含量变化较小,并未形成明显的异常。

6 结论

在贵州兴义地区,开展了-60 目粒级1:1万土壤化探面积测量,对区内土壤中多元素含量分布特征,单元素异常特征、相关性及异常元素组合特征、元素组合成矿潜力、构造-蚀变-矿化三位组合特征、构造与蚀变集中耦合区特征等进行了研究,在研究区圈定了3 片找矿有利地段。

图10 大际山地区Ⅶ号矿体地质-化探综合剖面图Fig.10 Geological-geochemical exploration profile of OrebodyⅦin Dajishan area

1)圈定了3 片找矿有利地段,分别为大际山南西段 (下银厂村)U-Au-Mo-Hg 找矿有利区、大际山中段(扁口洞-大际山村)U-Au-Mo 找矿有利区、大际山北东段(石岩脚村)UAu 找矿有利区,为下一步找矿工作指明了方向。

2)通过土壤地球化学特征探讨、重点异常地段解剖,结合地质工程揭露验证,佐证了土壤化探异常区具有良好的矿化显示,化探异常与地表矿体耦合程度高,对揭示类似地球化学异常区、指导找矿具有重要意义。

3)大际山成矿带U、Au、Mo、As、Hg异常峰值较高,异常点较多,特别是Au、Mo、U 异常分布广泛,元素离散性强,异常套合好,异常规模大,多呈带状或面状展布,矿化—构造破碎带—综合蚀变带三者空间位置叠合度高,地质、地球化学条件优越,成矿潜力大。

4)在找矿有利地段中,大际山南西段(下银厂)金成矿地质条件好,构造破碎带规模大、延伸远,蚀变组合明显,地表可见强黄铁矿化、角砾岩化、汞矿化、赤铁矿化、硅化,异常元素组合齐全、异常强度高、浓集中心明显,典型低温热液蚀变组合元素发育,工程揭露矿体品位高,指示区内具有良好的找矿前景。