航放航磁资料在二连盆地中西部铀矿远景预测中的应用研究

张翔 ,杨玉勤,张俊伟,石连成,邓德伟,孟祥宝,程莎莎,陈志鹏

(1.核工业航测遥感中心,河北石 家庄 050002;2.中核集团铀资源地球物理勘查技术中心(重点实验室),河北 石家庄 050002)

二连盆地为侏罗纪—白垩纪拉张裂陷作用下形成的大型陆相断陷-坳陷叠合盆地[1-2],具有“同盆多类型” 的铀成矿特点[3-4],古河道砂岩型铀矿是盆内最为重要的铀矿类型,已发现巴彦乌拉、哈达图、赛汉高毕等矿床,其次为泥(砂)岩型铀矿(或称同沉积泥岩型)[5],如努和廷、道尔苏、查干等矿床。历经二十余年的铀矿找矿与科研工作,在盆地沉积体系、沉积充填特征、控矿条件、成矿模式及找矿方向等方面取得了丰硕的成果[6-10]。但应注意到的是,前人的工作多从宏观上以全盆地为对象,或集中在盆地中东部的 “巴-赛-齐” 古河道砂岩型铀成矿带内,而在本文研究的中西部地区,公开发表的相关研究报道并不多。

本文利用二连盆地中西部最新1∶5 万高精度航放、航磁资料,通过分析区域航放、航磁特征,研究了盆地铀成矿构造-岩性条件;通过构造演化过程分析,综合地面电磁法推断结果,利用航磁资料推断了古河道分布。在此基础上,针对古河道砂岩型、泥(砂)岩型两大类铀矿,提取了多种铀找矿有利信息,并利用基于GIS 的多元信息成矿预测技术实现了对各类找矿有利信息的融合,预测了铀矿找矿远景区,为重新认识该区铀找矿潜力提供了基础依据。

1 铀矿地质概况

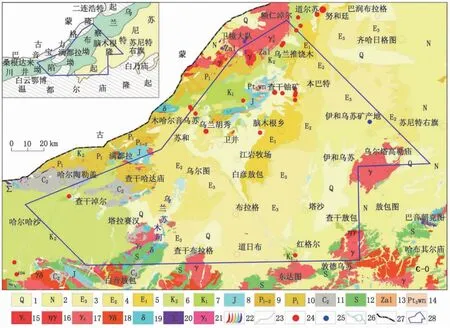

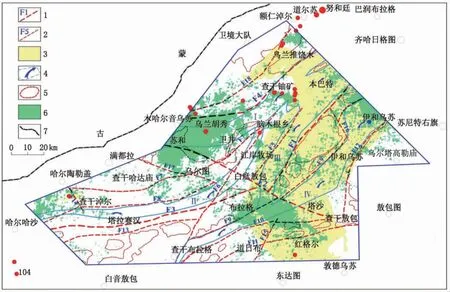

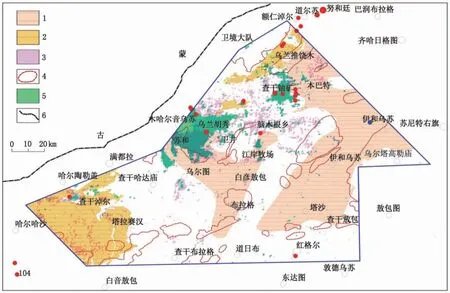

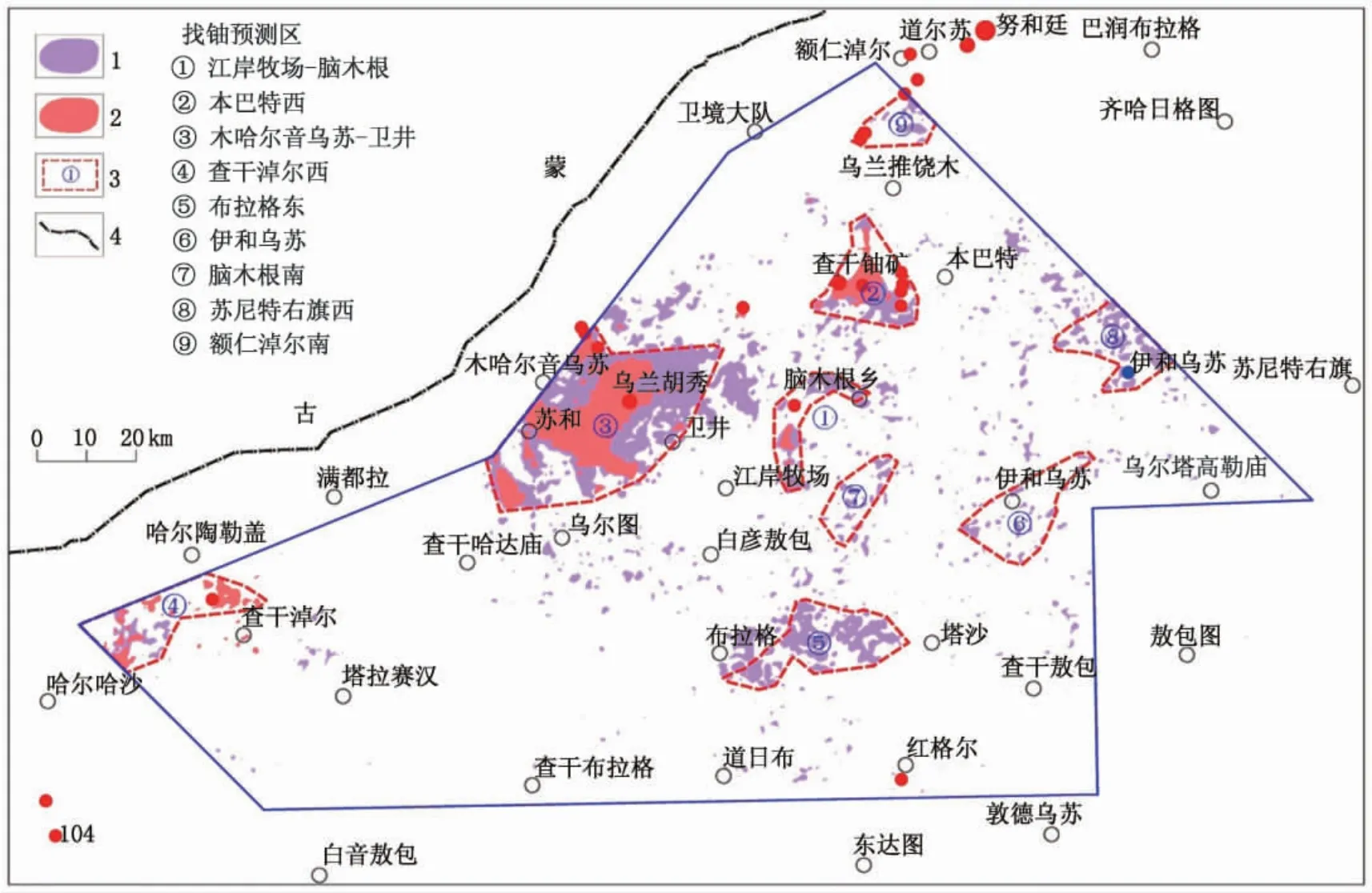

研究区处于二连盆地铀成矿区中西部[11],由北向南依次跨及巴音宝力格隆起、乌兰察布坳陷西南段,川井坳陷东缘、苏尼特隆起及温都尔庙隆起等5 个二级构造单元,主构造方向沿北东东—北东向展布(图1)。研究区基底由新元古界温都尔庙群、古生界奥陶系-二叠系变质岩及火山岩、华力西期—燕山期基性-酸性侵入岩构成,其在盆缘隆起带内出露广泛,在盆内零星出露。这类富铀基底(尤其是大型复式花岗岩体)铀活化能力较强,为后生改造成矿奠定了重要铀源基础。盖层由中生界侏罗系、白垩系及新生界古近系、新近系及第四系沉积岩构成。其中,下白垩统赛汉组为二连盆地古河道砂岩型铀矿主攻目的层,在本区西部、北部及东南部零星出露,主要为一套河流相、三角洲相、湖沼相含煤层粗碎屑岩建造[12];上白垩统二连组是泥(砂)岩型铀矿主攻目的层,其在西部、东北部有一定出露,主要为一套内陆湖相、河流相泥岩、粉砂岩系;古新统脑木根组亦是泥(砂)岩型铀矿主攻目的层之一,在中部广泛出露,主要为一套河湖相泥岩、泥质砂岩建造;始新统伊尔丁曼哈组局部泥岩见有铀矿化发育。

图1 研究区构造分区及地质简图 (据旷文战等,2005[12])Fig.1 Structural division and geological sketch of the study area (Modified after KUANG,2005[12])

研究区一带已发现努和廷、道尔苏、查干及乌兰胡秀4 个铀矿床,以及19 个铀矿点[11-12],分布于盆缘5~20 km 范围内,具有近缘分布特点。除道尔苏铀矿(产于下白垩统腾格尔组)为含煤泥(砂)岩型外[4],其余铀矿床(点)均为泥(砂)岩型,矿体(化)主要发育于二连组(8 个)、脑木根组(7 个)、伊尔丁曼哈组(4 个)及赛汉组(3 个)泥岩、粉砂岩中。区内尚无古河道砂岩型铀矿床分布,但赛汉组广泛发育于二连组之下,且前人已在江岸牧场至区外巴彦乌拉一带圈定出长度超过300 km 的古河道 (“巴-赛-齐” 古河道),并在伊和乌苏凹陷圈定伊和乌苏矿产地一处,表明区内深部具有较好的古河道砂岩型铀矿找矿潜力。

2 航放航磁分布特征分析

2.1 航放铀含量分布特征

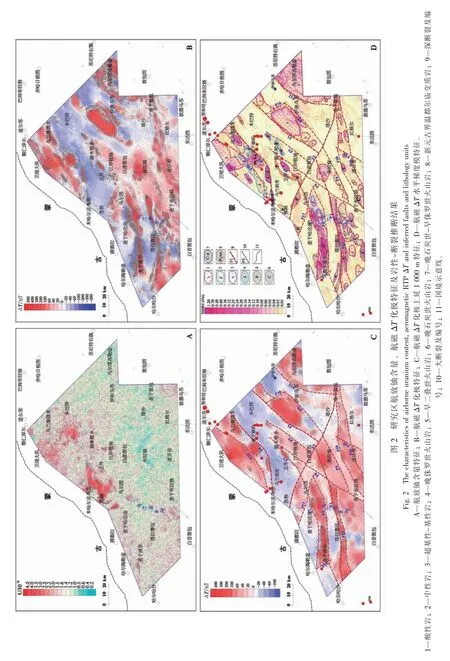

经统计,研究区航放铀含量(U)均值为1.4×10-6,均方差值(σ)为0.6×10-6。依据现行《航空伽玛能谱测量规范EJ/T 1032-2018》,高场(A)划分按U+2σ≤A<U+3σ,即2.6×10-6≤A<3.2×10-6;偏高场(B)划分按U+σ≤A<U+2σ,即2.0×10-6≤B<2.6×10-6。在盆内(图2A),白垩系、古近系、新近系及第四系沉积岩铀含量(U)一般在(0.8~1.7)×10-6,总体水平偏低,高场、偏高场主要呈现出两类特征。一类呈大面积团块状展布,主要分布于北部乌兰胡秀、查干、额仁淖尔南部等地区,这类放射性场成因主要有三方面:其一,该区域始新统、古新统及二连组泥岩、泥质砂岩、粉砂岩等本身具有较强的吸附和聚铀能力,铀含量一般表现为0.8×10-6以上增高;其二,该区域沉积岩靠近富铀蚀源层体分布,加之地表短迳流发育或处于局部排泄区,铀迁入作用强烈;其三,干涸或半干涸盐湖周围铀含量升高,说明干旱气候蒸发作用进一步促进了铀局部富集。第二类呈点、带状展布,基本分布于西部查干哈达庙、查干淖尔、塔拉赛汉等地区,除查干淖尔北为赛汉组出露区外,其他区域地表为二连组出露区,这类放射性场的形成与白垩系沉积岩局部富铀有关,由于远离蚀源区且地表迳流较长,以致该区铀迁入作用不如北部强烈,铀含量升高幅度一般在(0.5~0.8)×10-6。

在盆缘蚀源区内,以卫境复式岩体所形成的大面积片状高场最为醒目,该岩体由华力西期—燕山期花岗岩构成主体部分,其与周边二叠系变质-火山岩共同构成了东北部额仁淖尔—乌兰胡秀一带的主要铀源层(体),铀含量均值一般在2.2×10-6以上,供铀能力较强。东南缘乌尔塔岩体、敦德乌苏岩体等两处花岗岩体铀含量存在一定差异,前者铀含量为(0.6~1.2)×10-6,已难以辨认岩体边界,后者铀含量为(1.8~2.5)×10-6,以半环状偏高场为主要特征。分析认为,不同于盆地北部铀迁移以地表短径流或淋滤作用为主,东南缘蚀源区内铀流失严重,推测铀迁移主要以地下水为动力,并向北东方向迁移,这与乌兰察布坳陷内地下水总体为北东向流向的认识是一致的[12-13],迁移出的铀应对 “巴-赛-齐” 古河道砂岩型铀成矿带有一定贡献。

2.2 航磁场分布特征

全区航磁场呈现出 “南北分带、正负相间” 的宏观特征(图2B),清晰地反映出区内隆坳相间分布的基本构造格架。中、新生界弱磁性沉积岩总体表现为(-60~20)nT 的平静背景。在此背景上,叠加异常呈现出三类特征,第一类规模大、强度高、形态复杂,其主要分布于北部及东部大型复式岩体、下二叠统浅变质-火山岩及温都尔庙群深变质岩出露区。最新实测岩石磁性结果[14]显示:除下二叠统浅变质岩为无磁性外,花岗岩、局部辉长岩、下二叠统玄武质安山岩等磁化率一般在(410~5 430)×10-5SI,具有中-强磁性,特别是温都尔庙群磁铁矿石英岩层磁化率高达(7 300~22 000)×10-5SI,这些中-强磁性岩体 (层)是形成这类叠加异常的主要原因,而伊和乌苏一带的强磁异常区,较好地指示了隐伏、半隐伏富铀花岗岩体的分布范围。第二类表现为大规模缓慢升高的带状或面状异常特征,这类异常主要分布在中部及南部,其场源与第一类异常相似,主要由前古生界变质-火山岩、大型侵入岩等磁性基底岩层构成,但因这类场源多上覆一定厚度的沉积盖层,以致异常强度及变化剧烈程度较弱。第三类表现为强度高、变化剧烈,异常两侧多伴生强负磁异常,这类异常在全区分散排列,以点带状展布为主,上延后迅速衰减,具有浅源性质,其主要为上石炭统、下二叠统、侏罗系基性火山岩以及小规模强磁性隐伏侵入岩引起,如在查干淖尔—乌尔图一线、塔拉赛汉—布拉格西一线,出现两条东西向强磁异常带,清晰地反映出两条上石炭统基性火山岩带的分布范围。

2.3 构造岩性推断

研究区基底岩性多样且起伏变化较大,而断裂是制约其分布的主控因素。分别以不同面貌磁场分界线、磁场梯度带、线性异常或错动带,以及异常外侧拐点连线或异常极大值连线等特征线为依据,结合化极、上延、水平梯度模等转换处理结果[15-17],推断了主干断裂及基底岩性分布。结果表明(图2C、D),近东西向、北东向两组断裂代表了全区主构造方向,F2 断裂以西以近东西向为主,以东以北东向为主,宏观上呈现出 “网格状” 的基本构造样式。在此断裂体系控制下,不同规模的(半)隐伏花岗岩体广泛分布于盆地东北部、东部及东南部,其与石炭纪—二叠纪基性火山岩及前古生界变质岩共同构成了主要磁性界面,并为盆内铀成矿提供了先决物质条件。此外,卫境岩体内部及旁侧基性岩、中性岩较发育,反映出该复式岩体在形成过程中经历了多期强烈的岩浆热液活动,这对铀活化迁移具有十分积极的促进作用。

3 讨论

3.1 古河道分布

古河道(或称古河谷)分布对定位古河道砂岩型铀矿勘查区具有重要作用,该类型铀矿化主要赋存于古河道交汇、变宽或拐弯等水动力条件变化部位[18]。已有研究表明[3-4,6,19-20],二连盆地中东部赛汉期古河道夹持于巴音宝力格隆起与苏尼特隆起之间,沿乌兰察布坳陷和马尼特坳陷内中央凹陷发育,主要沿次级凹陷长轴方向推进,宽5~20 km,历经赛汉组下段沉积前断陷期、沉积前断坳转换期、沉积后凹陷期、赛汉组上段热-重力沉降期、赛汉组上段挤压隆升剥蚀期、热沉降期等6个阶段。基底断裂系统对古河道的形成与演化过程具有重要控制作用,主要体现在整个裂谷作用阶段 (断陷期),北东向基底断裂不仅构成了岩浆火山活动的通道,亦构成了早期一系列 “单断式” 或 “双断式” 凹陷边界,并制约了盆地凹凸构造形态及赛汉期古河道沉积建造发育的带状谷底分布。在之后5 个演化阶段,断裂活动强度及规模减弱,直至无断裂活动,形成了辫状河相、三角洲相、曲流河相及湖沼相稳定沉积体系。

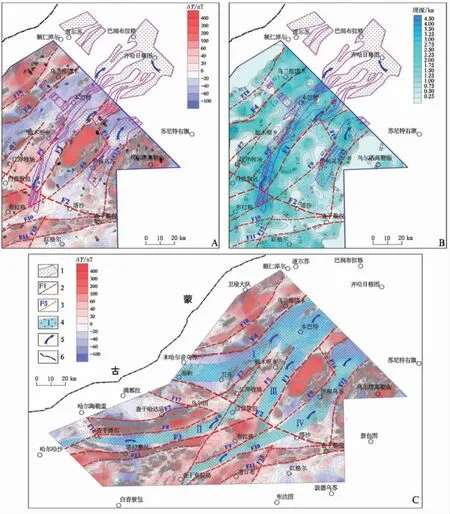

乌兰察布坳陷西南部断裂岩性推断结果表明(图2 C、D),正、负磁场基本与次级凸凹单元对应,F1、F4、F5、F9、F12 等北东向基底断裂明显控制了凸凹边界及岩浆岩分布,在一定程度上反映出盖层构造对基底先成构造具有较好的继承性,即断陷沉积期以后,盆地构造运动方式由横向拉张走滑为主转变为以垂向升降为主,基底形成的狭长凹陷为古河道发育提供了有利空间,在之后的5 个演化过程中,断裂活动强度及规模减弱,甚至无断裂活动,盖层与基底两者构造形态变化基本一致,表明宏观上形成的古河道未遭受大规模破坏或改道,狭长基底凹陷(即狭长带状平静负磁场区)可以指示古河道发育位置。通过将该区航磁、基底埋深反演结果与可控源音频大地电磁(CSAMT)[21]解释结果对比发现(图3 A、B),CSAMT 圈定赛汉组古河道分布范围与夹持于升高正磁场中的带状平稳降低磁场带、基底带状凹陷带或凹凸过渡带具有高度吻合的对应关系,这一发现进一步佐证了上述认识。由此归纳了本区基于航磁特征的古河道推断方法:1)宏观上,夹持于升高正磁场中的带状降低磁场带,连续展布且有一定规模,磁场变化稳定,一般在(-60~10)nT;2)狭长带状基底凹陷带或凹凸过渡带;3)古河道两侧发育深、大断裂。全区推断结果显示(图3C),古河道总体呈北东—近东西向展布,巴彦敖包—布拉格以东为北东向,以西转为近东西向,这与区域主构造方向变化相一致。共划定4 条古河道,分别为:Ⅰ号古河道:沿乌兰推饶木—木哈尔音乌苏一线展布,走向北东东-东西向,区内延伸长度120 km,宽度10~15 km;Ⅱ号古河道:沿脑木根西北—巴音敖包—查干淖尔一线展布,走向北东-东西向,区内延伸长度180 km,宽度5~8 km;Ⅲ号古河道:沿本巴特东—脑木根—塔莎一线展布,走向北东向,区内延伸长度80 km,宽度10~20 km;Ⅳ号古河道:沿伊和乌苏—塔莎—查干布拉格一线展布,走向北东—北东东向,区内延伸长度160 km,宽度5~20 km。

图3 研究区古河道推断结果Fig.3 Inferred result of paleochannel in the study area

3.2 古河道砂岩型铀矿有利信息

古河道砂岩型铀成矿主要受构造、目的层沉积相、古河道分布、氧化还原带、铀源等多要素控制。“网格状” 基底断裂体系控制了研究区隆坳相间、多凸多凹的基本构造背景及一系列富铀岩浆岩体分布,导通了含铀流体通道。同时,盆地内航磁平静负磁场或正负磁场宽缓梯度带,指示了盖层次级凹陷或凹凸过渡带缓斜坡位置,其为目的层赛汉组冲积扇相、河流相、三角洲相等有利沉积相带内发育潜水或层间氧化作用,提供了有利构造条件。在铀源条件上,南北两侧隆起带及盆内富铀隐伏-半隐伏花岗岩及变质-火山岩分布广泛,铀活化迁移能力强,在地表淋滤作用及地下层间承压水 “补-迳-泄”体系控制下,将铀由盆缘向盆内、由西向北东迁移。因此,断裂、凹陷或凹凸过渡带、赛汉组有利沉积相、古河道、铀源层体等5种有利要素的分布是古河道砂岩型铀矿找矿的先决信息。

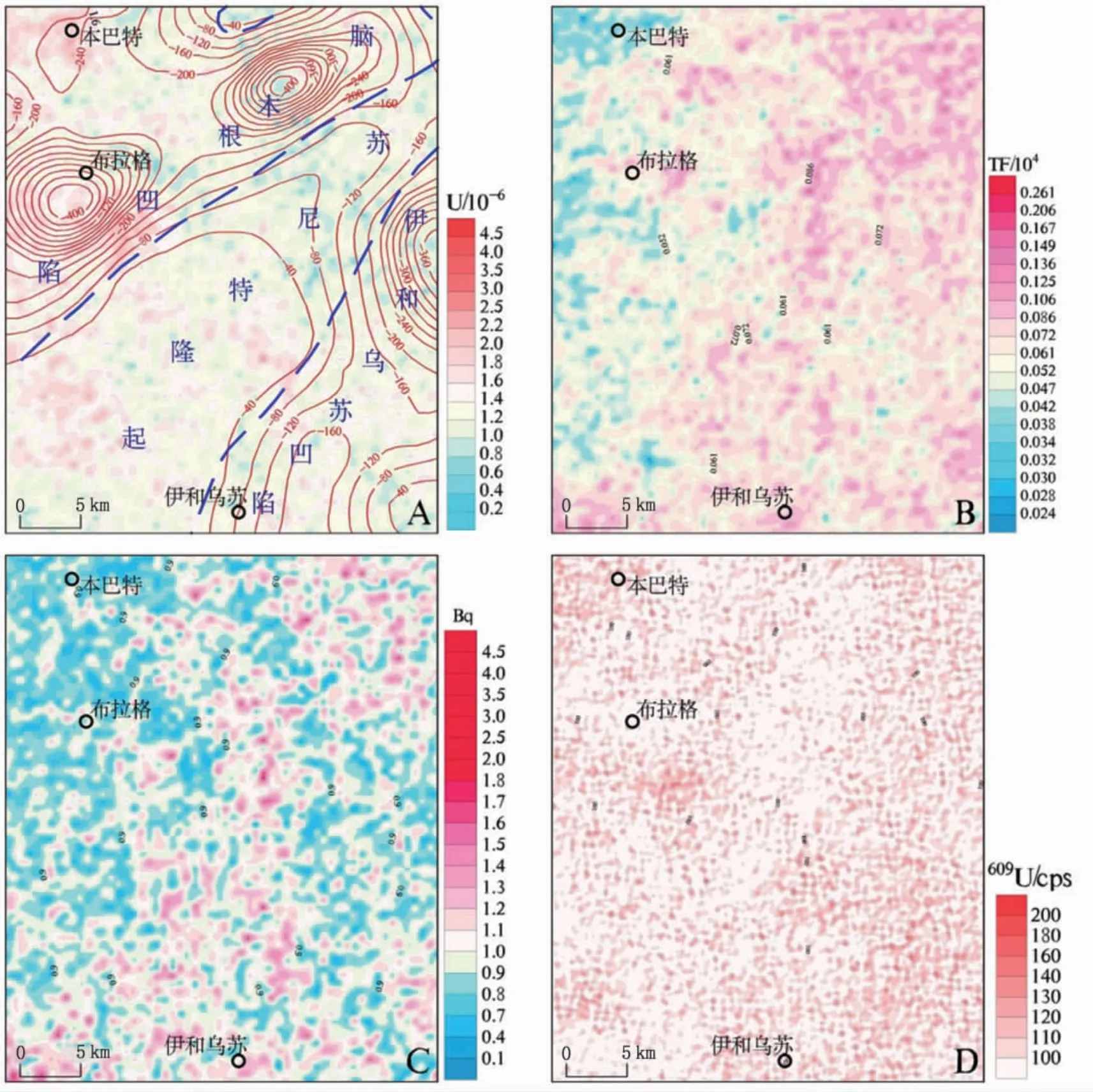

目前勘探结果表明,二连盆地古河道砂岩型铀矿矿体顶面埋深一般在60~400 m[6,19],导致难以直接获得矿体上方航放铀异常信息。江民忠等研究认为,深部地气上升运动过程中经过铀矿体、富铀地质体及其周围高铀含量原生晕和次生晕时,可携带其中的超微量活性金属铀共同向地表方向迁移,以使深部铀矿信息传送至地表,形成弱铀异常[22-23]。通过与东南部伊和乌苏矿产地一带地面CSAMT解释结果对比可知(图4A),埋深在80~400 m范围内赛汉组砂体上方航放弱铀异常 “掩盖”于铀含量偏低-背景场中,基本不能辨认。为突出这类弱铀异常信息,提取了地球化学活动性指数(TF)、铀相对变迁系数(Bq)及609铀窗(609U)等3 种航放转换信息[24-25],发现在TF>0.086×104、Bq>1.2、609U>120 cps 三种组合参量信息有明显增强(图4B、C 及D),间接指示了地球化学环境发生较强变化的区域,这对反映深部富铀砂体分布有一定参考作用。综上所述 (图5),分别提取了控盆断裂、凹陷或凹凸过渡带、赛汉组有利沉积相、古河道、铀源层体等5 种宏观控矿要素信息,及TF>0.086×104、Bq>1.2、609U>120 cps等3 种局部地化环境变化信息,共计8 种信息作为古河道砂岩型铀矿找矿有利信息。

3.3 泥(砂)岩型铀矿有利信息

泥(砂)岩型铀矿主要产于次级凹陷中心部位,晚白垩世由于盆地挤压作用大幅减弱,盆地中心下陷,导致浅湖出现。周围基岩区物源经河流冲积平原后达到湖中沉积,逐步在凹陷中心形成泥(砂)岩及膏盐湖相组合并发育铀矿化[4]。二连盆地泥(砂)岩型铀矿床一般赋存于10~60 m 深度范围内,主要目的层上白垩统二连组、古新统脑木根组地表沉积岩中常见明显铀矿化现象。正如上文分析结果,区内泥(砂)岩型铀矿呈近源分布,受淋滤、地表径流及蒸发作用影响,凹陷中部浅地表湖相沉积岩层铀迁入及富集明显,加之这类沉积岩本身吸附能力强,形成了较大规模的航放铀高场—偏高场区。因此,主要目的层二连组及脑木根组湖相沉积岩、铀源层体、航放高场—偏高场等3 种有利要素的分布是泥(砂)岩铀矿找矿的先决信息。

图4 东南部CSAMT 推断赛汉组砂体埋深与航放信息对比结果Fig.4 The airborne radiometric characteristics and CSAMT inferred depth of Saihan Formation in the southwest region

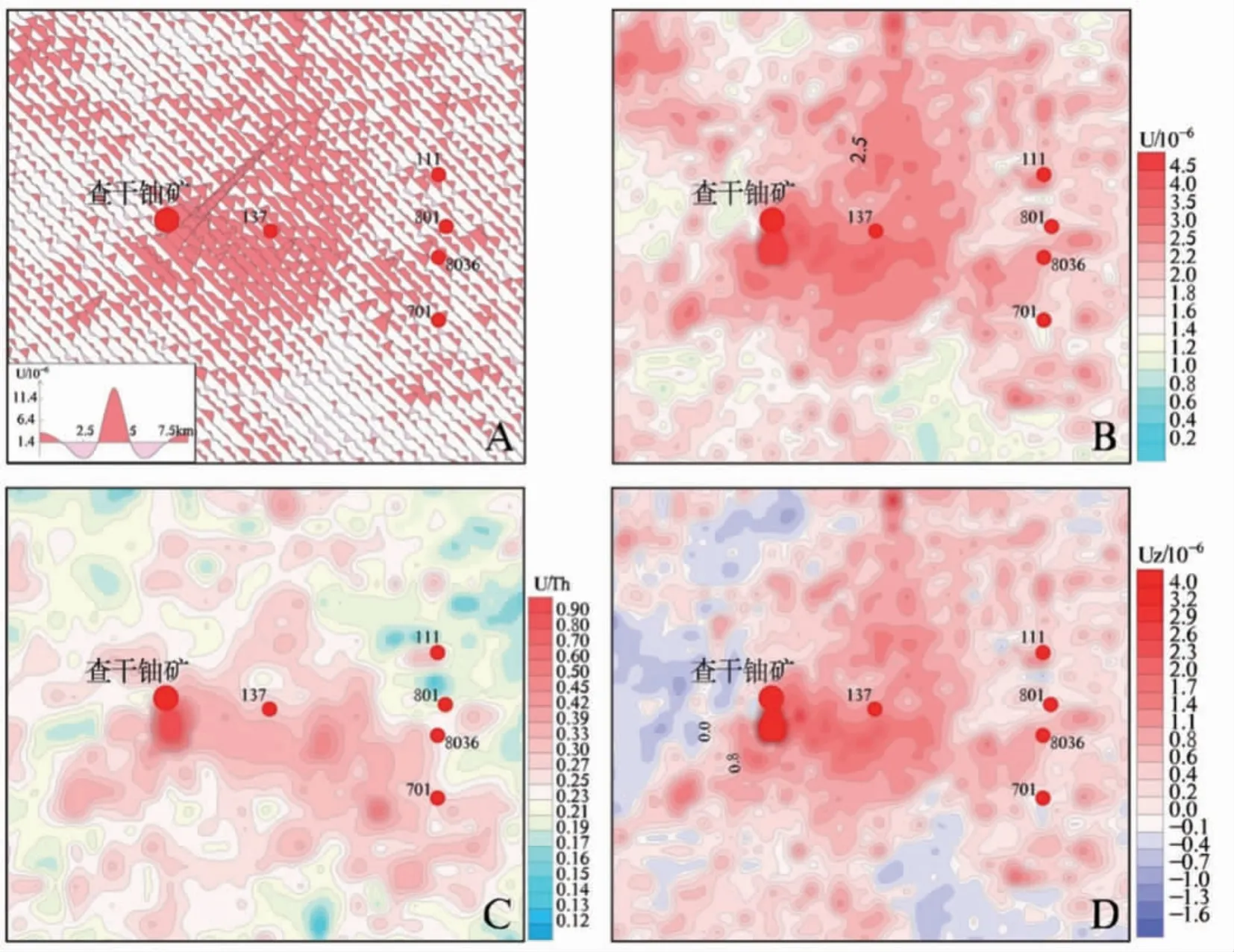

查干铀矿是区内泥(砂)岩型代表性铀矿床,其产于脑木根组泥岩中,航放铀异常突出,铀含量最高达34.6×10-6,其东侧分布有137、111、801、8036、701 等同类型铀矿带,该带上方航放铀含量呈 (2.4~3.0)×10-6升高特征,铀钍比(U/Th)一般大于0.3、铀增量(Uz)一般大于0.8×10-6(图6)。通过对比全区其余同类型铀矿床 (点),亦具有相似航放铀含量特征。据此,U>2.4×10-6、U/Th>0.3、Uz>0.8×10-6的点带状异常是识别本区泥(砂)岩型铀矿的直接信息。综上所述(图7),分别提取了二连组及脑木根组湖相沉积岩、铀源层体、航放高场等3 种宏观控矿要素信息,及U>2.4×10-6、U/Th>0.3、Uz>0.8×10-6等3 种局部信息,共计6 种信息作为泥(砂)岩型铀矿找矿有利信息。

4 远景预测

图5 古河道砂岩型铀找矿有利信息分布Fig.5 The distribution of favorable prospecting information for paleochannel sandstone type uranium deposit

图6 查干铀矿床航放特征Fig.6 The distribution of airborne uranium content around Chagan uranium deposit

图7 泥(砂)岩型铀找矿有利信息分布Fig.7 The distribution of favorable prospecting information for argillaceous (sandy)type uranium deposit

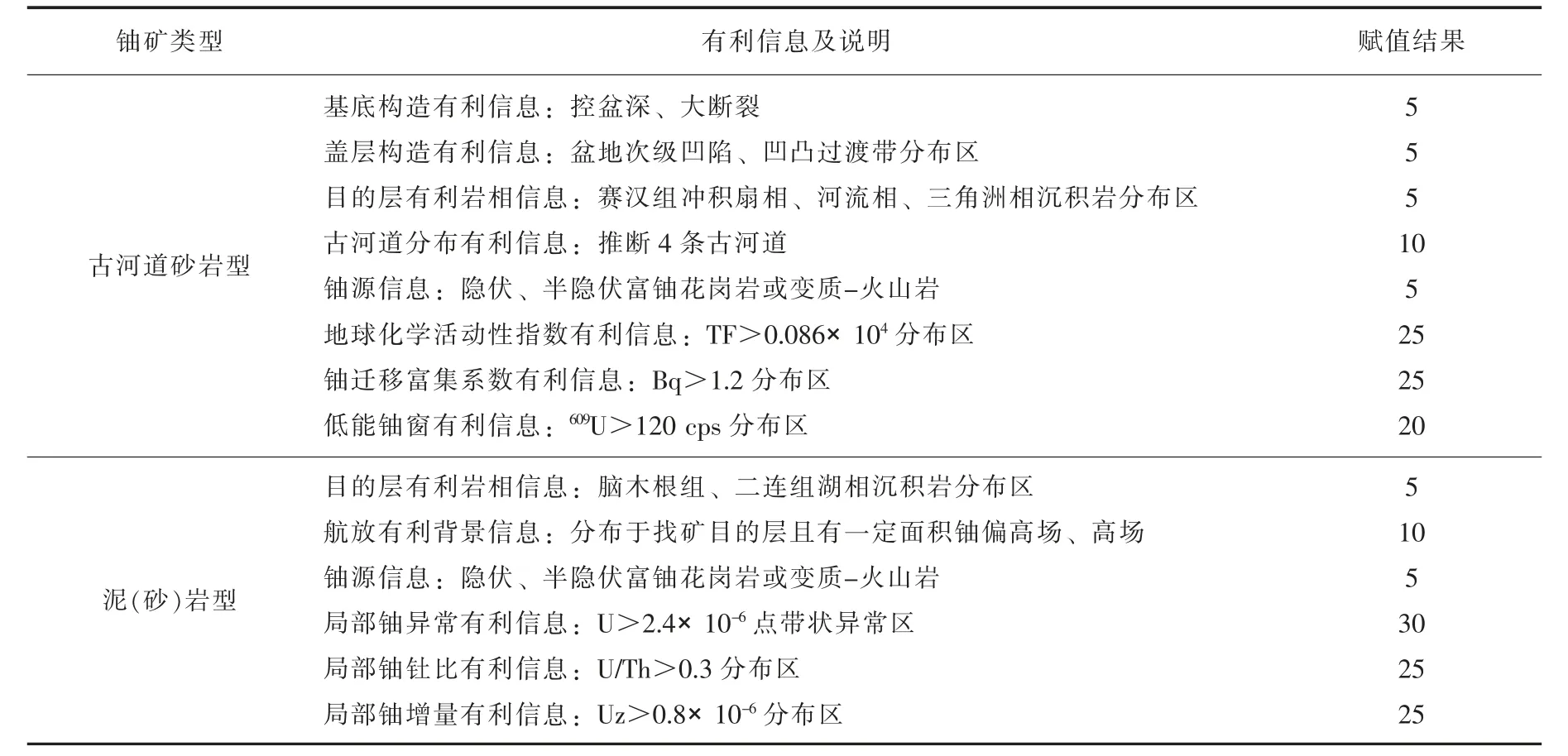

基于GIS 的多元信息成矿预测方法通过建立找矿信息、构建预测变量、创建预测网格单元、加权叠加计算预测有利度等过程,来实现各种有利信息融合[26-27],进而圈定铀矿找矿远景区。所得预测有利度值的大小及分布关键在于权重赋值。为便于计算,权重值总和设定为100,按对找矿指示作用大小,将权重值划分为高、中、底三个等级。高权重值取值区间为20~30,表征该类信息直接或间接反映了找矿信息,对缩小预测区范围起主导作用;中权重值取值为10,表征该类信息对反映铀成矿关键控制要素具有重要作用;底权重值取值为5,表征该类信息主要反映铀成矿主要控制要素信息,通常反映了区域有利铀成矿背景。将伊和乌苏古河道砂岩型铀成矿潜力区、已知查干泥(砂)铀成矿区作为先验区,以两区内是否集中分布有对应类型的预测有利度高值区作为判别依据,经多次试验,确定了各类信息最佳权重赋值(表1)。

预测有利度计算结果显示(图8),泥(砂)岩型铀矿找矿预测有利度高值区分布集中,且与同类型已知铀矿(点)套合性较好,说明预测结果可靠;古河道砂岩型铀矿找矿有利度高值区主要分布在中部、东南部,除木哈尔音乌苏-卫井、布拉格东两个区域较为集中外,其他区域相对分散。以布拉格东为例,该区主体位于脑木根凹陷轴部,夹持于F1、F9、F10 等北东向、北东东向基底断裂之间,为航磁推断Ⅳ号古河道的分支部位,北侧推测有富铀隐伏花岗岩分布,总体具有古河道砂岩型铀矿有利成矿环境,且该区TF、Bq 及609U 有利信息集中分布,有利于形成局部地球化学还原障,具有形成层间氧化型铀矿潜力。综合两类铀矿有利度值高值区分布特征,圈定了9 片找矿远景区:江岸牧场-脑木根、布拉格东、本巴特西、木哈尔音乌苏-卫井等4个区域主攻古河道型铀矿,兼顾浅部泥(砂)型铀矿;伊和乌苏、脑木根南、苏尼特右旗西及额仁淖尔南探索古河道砂岩型铀矿;查干淖尔西主攻浅地表泥(砂)岩型铀矿,并在远景区西部探索深部古河道型铀矿。

表1 预测有利信息赋值结果一览表Table 1 The assignment result of prediction information

图8 预测有利度(大于70)分布特征及找铀远景区划分结果Fig.8 Distribution of predicted favorable degree (>70)and delineated uranium prospecting areas

5 结论

1)近东西向、北东向两组断裂代表了研究区主构造方向,对基底及盖层构造形态起重要控制作用;东北部、东部及东南部广泛发育隐伏-半隐伏花岗岩体构成了主要铀源层体;综合构造演化过程、航磁特征及地面电磁法推断结果认为,早白垩世断陷期后盖层构造对基底先成构造具有较好继承性,宏观上先期形成的古河道之后未遭受大规模破坏或改道。利用航磁推断了4 条古河道,其总体呈东西向-北东向展布,区内延伸在80~180 km,宽在5~20 km。

2)提取了8 种古河道砂岩型及6 种泥(砂)岩型铀找矿有利信息,通过基于GIS 的多元信息成矿预测技术可实现各类预测有利信息融合,进而达到有效缩小找铀范围的效果。圈定了9 片预测区:江岸牧场-脑木根、布拉格东、本巴特西、木哈尔音乌苏-卫井等主攻古河道型铀矿,兼顾浅部泥(砂)型铀矿;伊和乌苏、脑木根南、苏尼特右旗西及额仁淖尔南探索古河道砂岩型铀矿;查干淖尔西主攻浅地表泥(砂)岩型铀矿,并在其西部探索深部古河道型铀矿。