从数字经济发展理解“新基建”的三大新属性

文/李艺铭(赛迪智库电子信息研究所)

在成功应对新冠肺炎疫情引发的突发公共卫生危机之后,疫情接续引发的全球经济冲击也接踵而来,对我国经济带来了大规模、高强度的冲击压力。习近平总书记在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上提出倡议,要加强国际宏观经济政策协调,建议各国联手加大宏观政策对冲力度,并明确中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。全球疫情爆发以来,美国、日本纷纷出台了大规模经济刺激政策,错峰的疫情“窗口期”为我国提供了政策定力和经济缓冲带,如何寻找更具广泛性、基础性、战略性、持续性的刺激措施成为当前重点和热点。在此背景下,新型基础设施建设(以下简称“新基建”)进入政策视野。

一、“新基建”内涵凸显了对数字经济发展的支撑蓄力

“新基建”的提出是响应和引领时代发展和变革的综合考量,具有重大意义和深远影响。当今社会发展面临着巨大的不确定性,外部环境压力有来自以美国为代表的经贸政治摩擦,内部环境压力有源于长期低水平赶超式发展的惯性桎梏,但数字化、网络化、智能化引领的数字经济发展却一枝独秀,正在成为我国和全球未来经济发展的确切趋势。“新基建”正是主动顺应数字经济新时代的举措,为迎接未来全球数字经济发展竞争奠定坚实的基础。

首先,“新基建”内涵层次与数字经济概念框架高度一致、互为映射(见图1)。2020 年4月20 日国家发改委进一步明确新型基础设施主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。这三个方面的划分与数字经济有显著的对应关系,从数字经济五层级概念框架图可知,信息基础设施对应资源型数字经济,融合基础设施对应融合型数字经济,创新基础设施对应技术型数字经济。可见,“新基建”概念正是映射了数字经济发展的新基础,为数字经济发展蓄力启航。

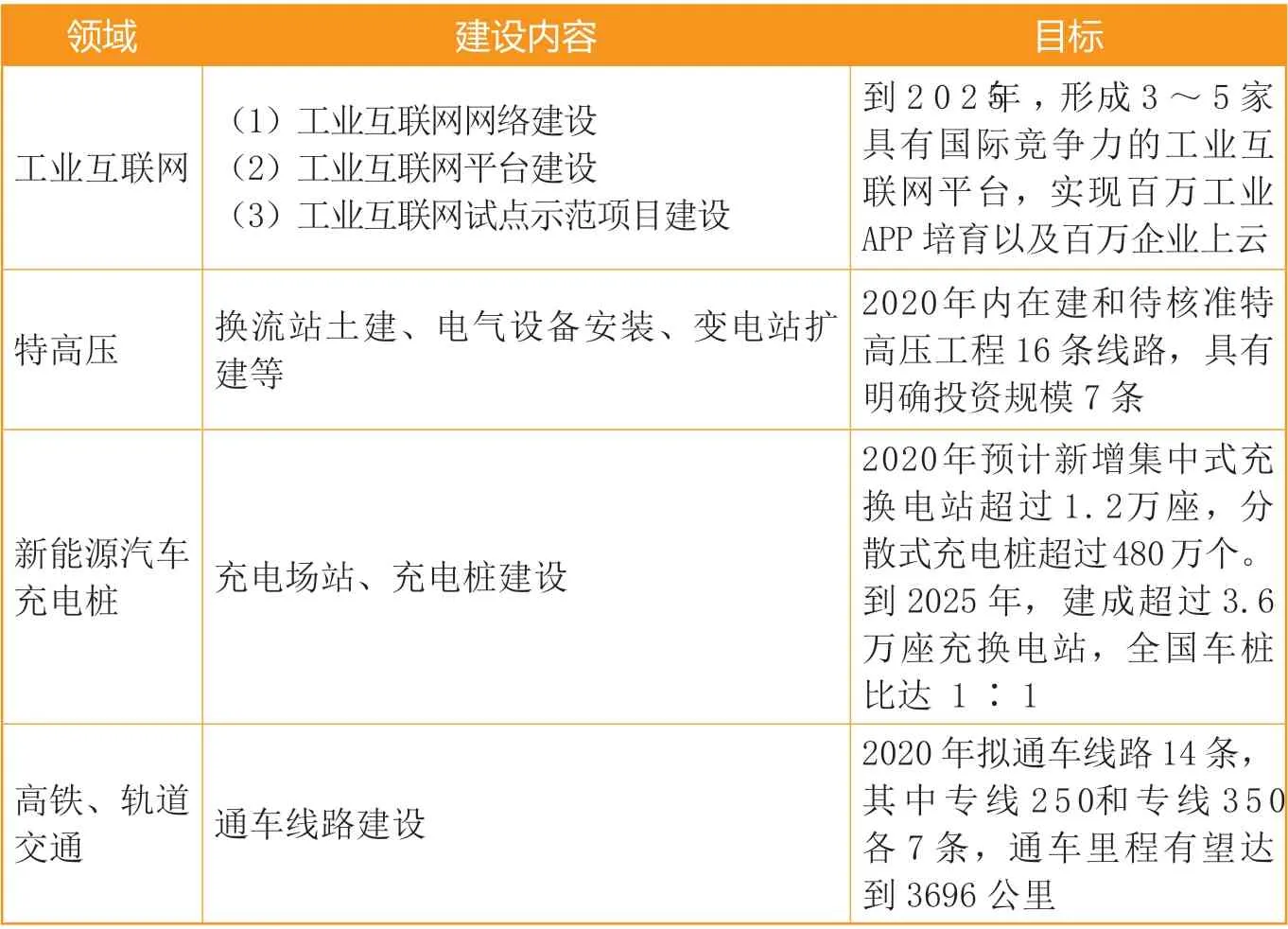

其次,“新基建”典型代表领域中大多与数字经济发展有极大关联。2020 年3 月4 日中央政治局会议明确要加快5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度,点明了“新基建”的七大领域,其内容主要包括5G 机房管线基站等设施和云化业务应用平台建设,数据中心基础配套设施和互联网交换中心及数据服务平台等建设,人工智能底层通用软硬件和平台建设,工业互联网网络和平台建设,特高压换流站和线路建设,新能源汽车充电场站和充电桩建设,高铁通车线路建设(见表1)。这些领域对于数据存储和流通、智能场景应用、智能制造等领域发展提供了底层支撑,代表了我国在未来一段时期内在数字经济领域的投资和发力的重点。

再次,支撑数字经济的“新基建”的外延内涵仍将不断丰富完善。当前对“新基建”内涵的热烈讨论和争论主要围绕其具体内容界定,但从数字经济角度理解“新基建”可知,随着数字经济的发展,“新基建”的界限绝不仅限于七个产业和领域,不论哪种分类方式,都不是对“新基建”内涵的框定,只代表方向和门类。比如信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施的三大分类分别涵盖了通信基础设施、信息技术共性资源、行业信息技术应用等方向的内容,而随着数字经济的发展和细化,“新基建”的具体内容还将不断丰富和完善。

二、数字经济时代“新基建”的三大新属性

作为全球疫情冲击下拉动我国经济企稳增长的重要投资刺激政策,“新基建”政策受到社会广泛关注,并将在未来一段时期内发挥重大作用。“新基建”拥有不同于传统的基础设施建设的三大属性,对此应聚焦于打通三大关键点,才能借势立新、触底反弹、转危为机,开启释放“新基建”正能量,进一步倍增基础设施的辐射拉动作用,为我国经济基本面保持繁荣稳定提供强力支撑,打造工业转型升级和中国经济高质量发展的新基础、新动能、新支柱。

表1(续)

一是高技术和创新属性意味着“新基建”将奠定未来新型经济形态发展的根基。“新基建”的属性之一是代表高技术和创新方向。过去半个世纪,遵循摩尔定律和梅特卡夫定律等规律,半导体、计算机、智能手机等信息技术产品和服务保持了指数级增长,已经成为产业发展和居民消费代表性领域,并将引领未来经济向数字化、信息化、智能化方向演进。据此,第一类“新基建”指向信息基础设施,具体包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以及以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施。

应关注到,当前信息技术领域主流的基础性技术和产品仍来源于国外。我国信息产业发展的事实反应出,无论是5G、数据中心还是工业互联网、人工智能等“新基建”领域,都需用到大量的芯片、操作系统、系统软件等基础性技术和产品,而这些在很大程度上依赖于国外。比如数据中心建设使用的服务器,95%以上产品采用美国英特尔的x86 架构指令集,又如5G 设备需使用的高端芯片、光电器件等主要依赖美日进口,再如人工智能中广泛使用的图形处理器GPU 芯片、半定制电路FDGA 芯片,也基本依赖于美国的英伟达、赛灵思等企业。究其原因,主要在于国外的科技企业投资魄力和规模远远超过我国企业,它们十年如一日地深耕关键核心技术,往往在技术成熟后挟持了技术授权和生态构建能力,占据了先跑领跑优势。而反观我国企业,除了华为、中兴等极少数企业在研发上能够与国外大型科技公司相媲美,大部分企业在研发创新上投入微不足道。

这种关键技术难以获得突破的情况将带来一系列的问题甚至风险:第一个风险就是“新基建”所带来的市场利润可能大量流向国外企业。如果关键核心技术始终建立在依赖国外技术和产品基础之上,那么利润结构就会逐渐畸形,主要利润都将流向国外企业。比如英特尔专利授权费毛利率高达85%,苹果、三星攫取了全球智能手机市场超80%利润。从利润额看,2019年全国电子信息制造企业营业利润总和约700 亿美元,仅略高于苹果(约550 亿美元)一家企业;从利润率看,悬殊更显著,苹果利润率超过20%,而我国电子信息制造业平均利润率仅为3.6%,即使华为也仅为7%,个别龙头企业甚至维持仅高于1%的微薄利润。这意味着,“新基建”的规模越大,可能向外“输血”就越多。第二个风险是网络安全风险隐患。采购于海外的部件、产品、设备可能导致信息基础设施建设的系统性风险,“棱镜门”事件及近年多国出现的数据泄露等案件都具有极大的警示意义,要求我们高端关注网络安全隐患。

二是市场化和商业属性意味着“新基建”需要广泛撬动市场化机制和资本量。“新基建”的属性之二是“社会基础设施+商业基础设施”。此次基础设施建设引起的广泛讨论之一即是基础设施的范畴是什么。新型基础设施与传统基础设施的显著差异在于商业性,即“新基建”不仅是社会基础设施,更是商业基础设施。在“新基建”的范畴中,与交通、能源等领域的融合形成了智能交通基础设施、智慧能源基础设施等融合基础设施,与大型科研需求结合的领域构成了重大科技、产业技术创新基础设施等创新基础设施,这种理解和释义大大拓宽了基础设施的边界。

具有较强商业属性的“新基建”拥有独特的市场投资吸引力。与传统基础设施建设相比,“新基建”众多领域是高度商业化和市场化的。以信息技术领域为例,信息技术一直是全社会投资的热点领域,并保持着高速增长。2019 年电子信息制造业投资增速达16.8%,远高于电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增速(4.5%)和传统基础设施投资增速(3.8%),“新基建”的投资吸引力可见一斑。

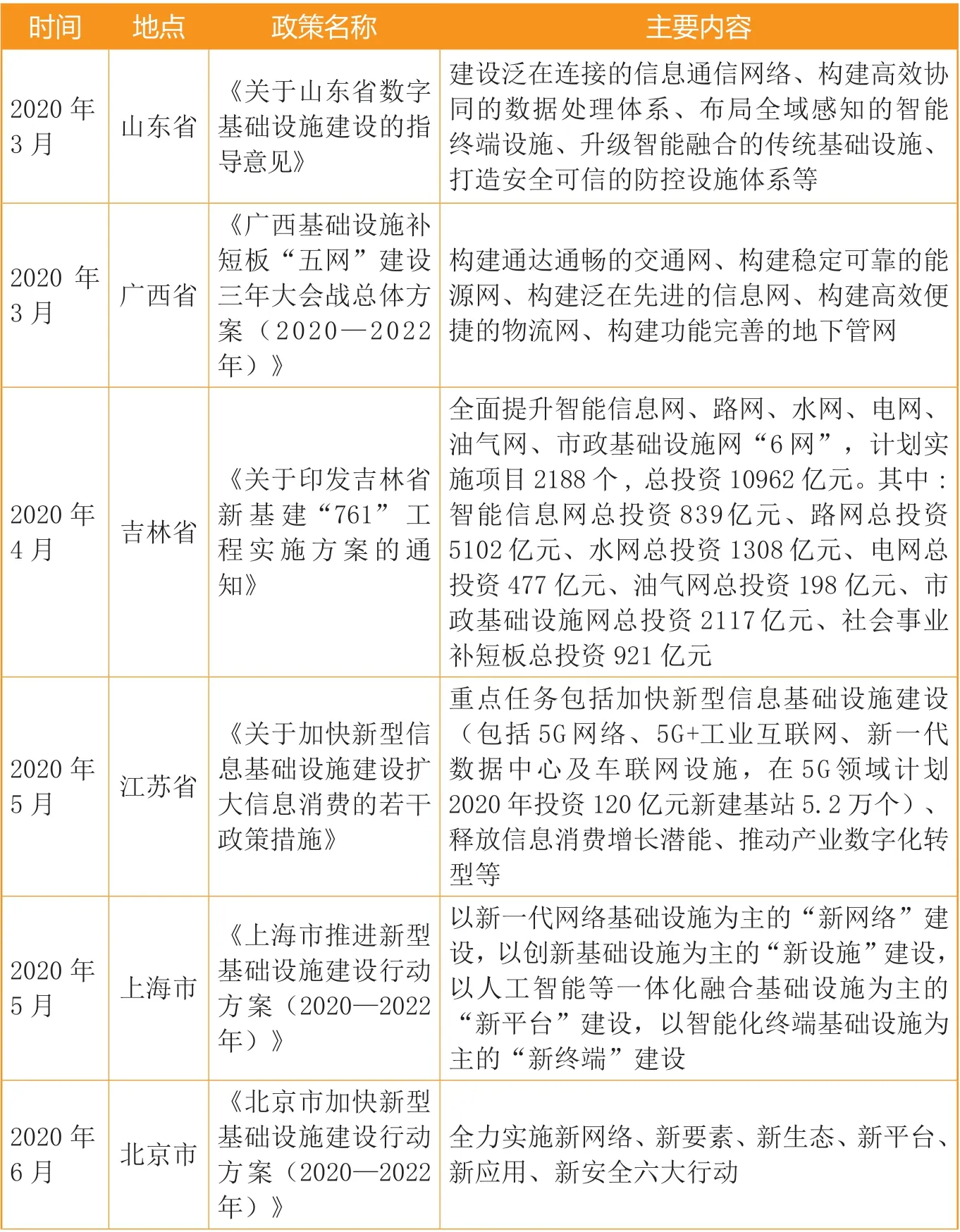

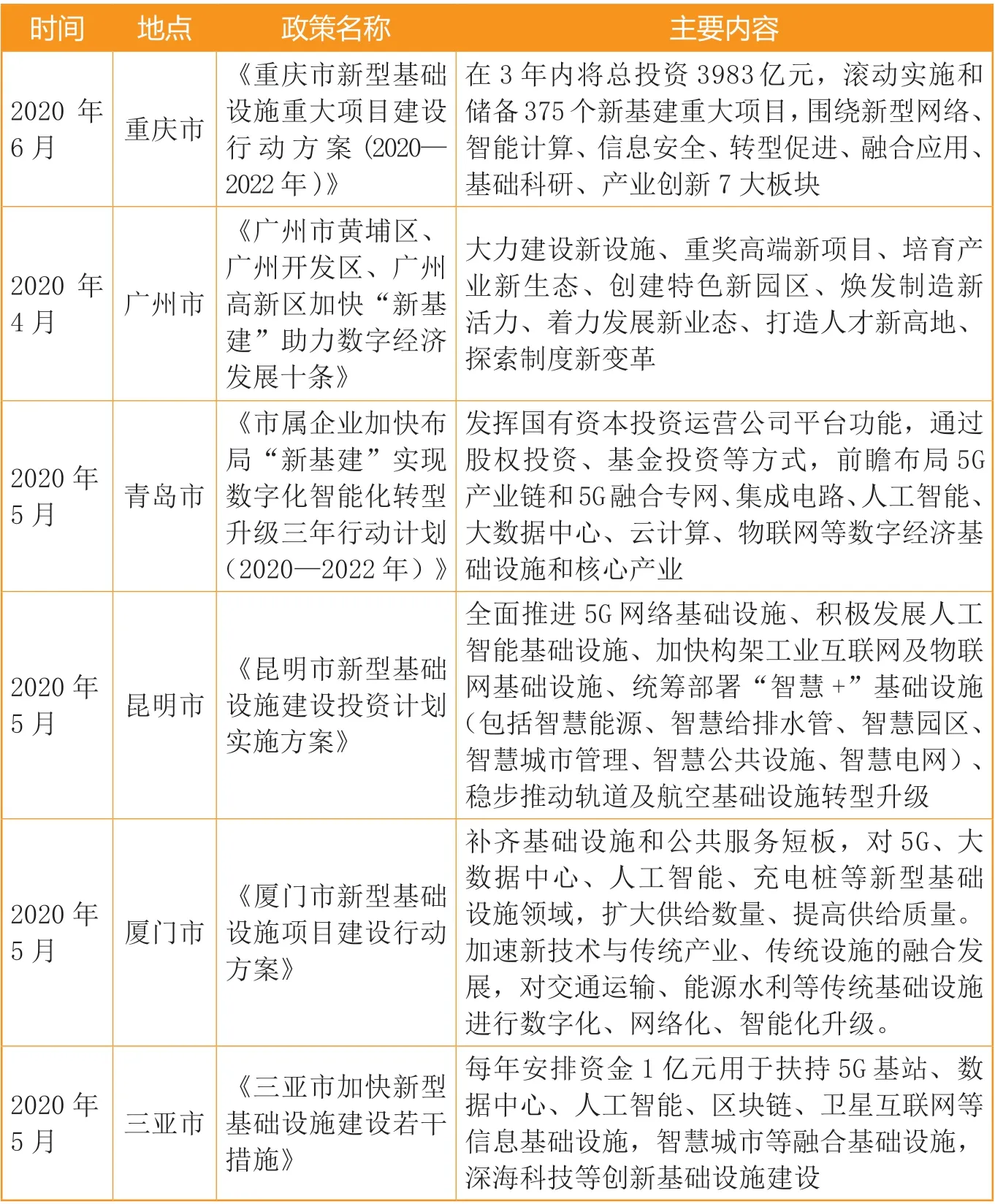

三是前沿和未知属性意味着“新基建”发展需要搭建精益设计的政策框架和执行流程。“新基建”的属性之三是支持新领域发展的政策探索性。“新基建”指向未来经济高质量发展可能发力的基础领域,比如5G、工业互联网、人工智能、数据中心等都是各国数字经济竞争的必争之地,也是最前沿、未成形的产业领域,这些领域的发展仍在摸索中前行,其监管政策显得尤为重要。麦肯锡报告认为中国数字经济发展之所以在部分领域领先全球,原因之一则是中国政府“先试水后监管”的宽容政策环境。因此,“新基建”投资的成功也将在较大程度上取决于匹配、适度、灵活的政策环境(见表2)。

三、推动数字经济时代“新基建”有效开展的政策建议

紧抓关键信息技术创新“牛鼻子”,化危为机赢得“新基建”刺激效应。首先,细化投资导向,拒绝“赔本赚吆喝”。鼓励大型品牌企业积极担当,完善本土供应链配套水平,努力提升我国信息技术领域盈利能力,真正发挥“新基建”的倍增效应。其次,推动关键技术原始创新,防范新的“拿来主义”。运用高校、研究院所、企业、创业团队科研基础,打造可行的、高效的、协同的核心技术攻关机制、组织和平台,提升面向颠覆性、前沿性“新基建”关键技术领域的原始创新能力,防范来自海外“拿来主义”的系统性风险。再次,以应用为牵引,挖掘国内基建强大潜力。利用国内市场在部分信息技术领域应用规模和水平领先全球的优势,顺应和牵引“新基建”投资领域应用多元化发展,打造更加强大、广泛、深入的国内基建应用市场。

表2 截至2020 年上半年主要省份和重点城市“新基建”相关政策梳理

表2(续)

发挥“新基建”商业属性,积极撬动社会资本强大杠杆力量。“新基建”的投资应更倾向于依靠社会资本和民间资本,秉持商业模式的内在逻辑,形成可持续的收入和利润循环体系。在这一过程中,需处理好政府和市场两个投资主体的关系,政府主攻战略研究和规划分析以指明投资的大方向,而企业等一线市场主体则明确投资的细分领域、项目及其规模,促成二者合力。

致力于解决三对体制机制矛盾,优化数字经济时代“新基建”新环境。一是总体方向清晰与具体行动计划缺位的矛盾。虽然“新基建”三大方向(新型信息基础设施、融合基础设施、科研基础设施)及其投资领域已然明确,但行动计划的缺位导致资本方和企业处于观望状态,核心在于每个方向下投什么、怎么投不清楚,仍需要政府的规划或行动计划给予指导。二是“新基建”项目需求爆发与电力土地需求制约的矛盾。无论是数据中心还是5G 基站,仍需消费大量的电力、占据一定规模的土地,要保障“新基建”项目的如期落地,必须考虑到项目的资源配套。三是数据资源价值显现与数据共享管理难度加大的矛盾。在信息共享、数据共享的发展历程中已经出现了较为严重的信息壁垒、信息孤岛、数据壁垒等问题,大量数据沉淀在分散的部门、行业的服务器或存储设备中,导致数据价值难以挖掘,势必阻碍“新基建”的投资和运行。