2016—2018年六盘山中部崆峒山区域夏季鸟类多样性研究

马东辉,李建亮,刘 威,卢梦洁,包新康①,伊剑锋②

(1.兰州大学生命科学学院,甘肃 兰州 730000;2.生态环境部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042)

鸟类是生物多样性的重要组成部分[1]4-10,是人们日常生活中最容易见到的动物之一,是在我国分布的脊椎动物中种类最多的类群,也是综合科考和生物多样性观测中不可或缺的一个重要部分[2-4]。同时鸟类是陆地上活动能力最强、对环境敏感、适应能力较快的一个生物类群,因此常被看作环境指示物种[2]。

崆峒山位于甘肃省东部、六盘山中部的东侧,属于六盘山山脉山地地貌与黄土丘陵地貌。区域建有甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区,该保护区属森林生态系统类型,以保护暖温带半干旱阔叶林为主的山地森林生态系统、珍稀濒危野生动植物物种和重要的自然历史文化遗迹为宗旨。该保护区建于1982年,于2005年晋升为国家级自然保护区。该保护区2001年记录鸟类174种(包括亚种)[5]11-98。前人已对该保护区土壤无脊椎动物[6]、蝶类[7]、爬行动物[8]和两栖动物[9]等动物类群多样性进行研究,但鲜有鸟类群落生物多样性研究。

为了解崆峒山区域夏季鸟类多样性状况,于2016—2018年4和5月采用固定样线法对鸟类进行调查,并分析记录到的鸟类多样性和区系,旨在补充该区域鸟类调查空缺,探讨气候和环境变化背景下该区域鸟类组成的变化。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区总面积为162.83 hm2,林业用地面积为146.78 hm2,其中林地面积为52.33 hm2,灌木林地面积为54.93 hm2,区域森林覆盖率达65.9%[10]。区域主要自然植被类型为针叶林,主要为华山松(Pinusarmandii)和油松(Pinustabuliformis);阔叶林,主要为辽东栎(Quercuswutaishansea)、山杨(Populusdavidiana)和白桦(Betulaplatyphylla);灌丛,主要为沙棘(Hippophaerhamnoides)、虎榛子(Ostryopsisdavidiana)、白刺花(Sophoradavidii)和胡枝子(Lespedezabicolor)。区域主要种植作物有春小麦(Triticumaestivum)、大豆(Glycinemax)、玉米(Zeamays)和高粱(Sorghumbicolor)。区域共有陆生脊椎动物194种,昆虫599种,其中国家I级保护动物5种,分别为金雕(Aquilachrysaetos)、大鸨(Otistarda)、黑鹳(Ciconianigra)、豹(Pantherapardus)和林麝(Moschusberezovskii),国家Ⅱ级保护动物22种。崆峒山区域是中国大陆东西部构造的主要分界线,属暖温带半湿润大陆性季风气候区,冬春寒冷干燥,多西北风;夏秋温热湿润[5]10-40。区域年均气温为8.6 ℃,7月平均最高温为21.0 ℃,1月平均最低温为-5.2 ℃;年平均降水量为511.2 mm,且多集中在7—9月,占年降水总量的53.6%;年蒸发量为1 430 mm;年均日照时数为2 424.8 h,日照率为55%。区域内河流属泾河水系,受降水年内分配不均影响,径流年内分配的季节性差异也极为明显[5]10-40,[10]。同时崆峒山下还建有崆峒水库,这为雁鸭类等水鸟提供了栖息觅食的广阔水域。

1.2 研究方法

1.2.1数据收集

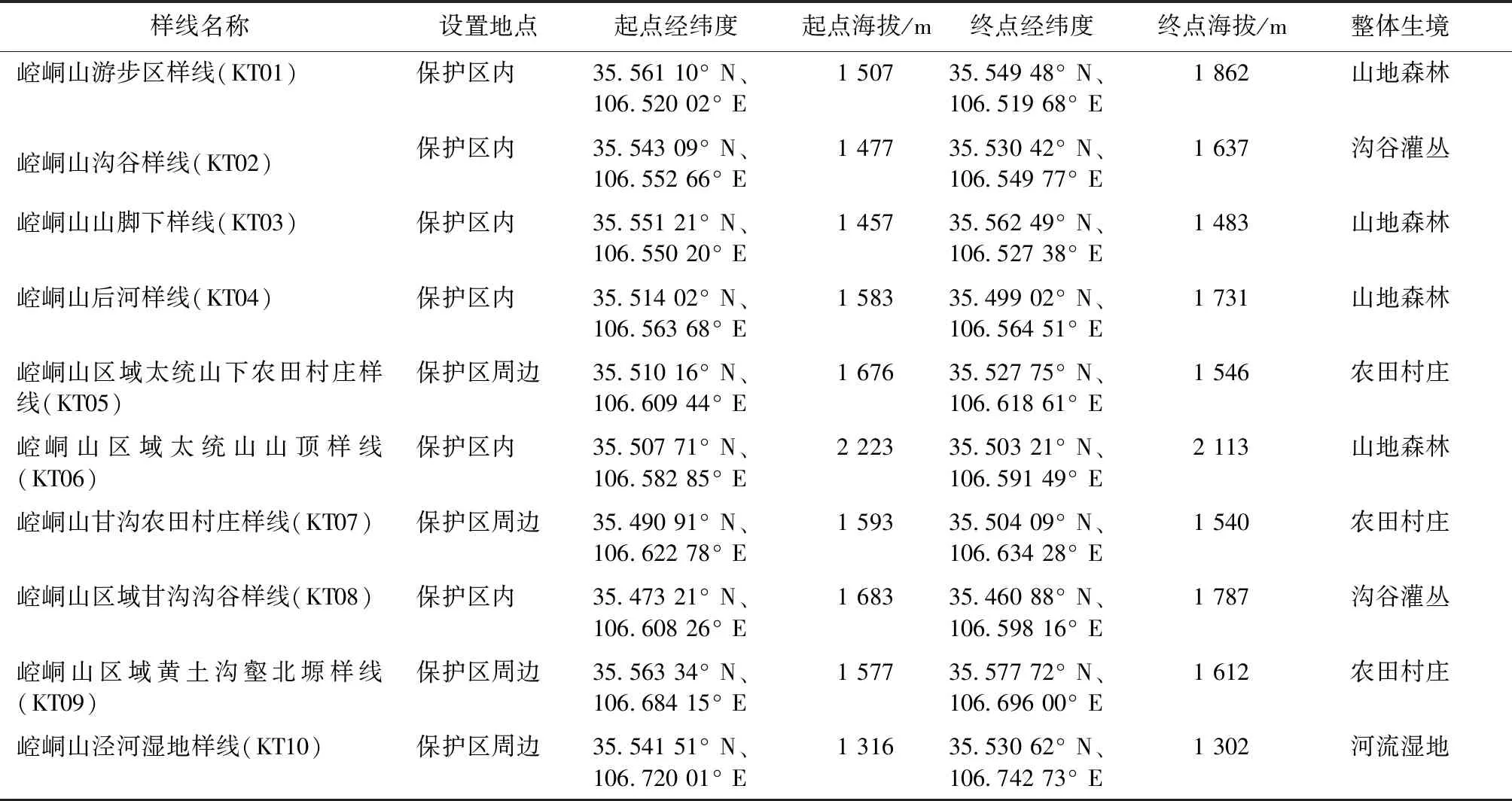

采用样线法[11]对崆峒山区域内10条固定样线(附录1,表1)开展观测工作。

表1 崆峒山区域夏季鸟类观测样线设置Table 1 The bird species diversity line transect in Kongtong Mountain in Gansu Province

样线设置涵盖区域内山地森林、沟谷灌丛、河流湿地和农田村庄等生境,海拔为1 316~2 223 m,样线长为1.7~2.6 km,样线总长为21.9 km。每条样线在2016—2018年4和5月底各调查1次,样线调查由2~3人完成,调查时间为日出后3 h内和日落前3 h内,记录所见鸟类种类、数量、距离、所处生境和人为干扰等内容。采用STEINER Ranger 10×42双筒望远镜观察鸟类,采用长焦镜头尽可能拍摄遇到的所有鸟类,参照文献[12-13]确定鸟种,并根据《中国鸟类分类与分布名录》(第3版)[1]10-381确定鸟类分类系统。采用GARMIN GPSmap 60CSx记录调查样点坐标和计算样线调查轨迹。调查的同时对调查区域内生境进行拍照。

1.2.2数据分析

每年鸟类数量以2次观测结果之和表示。统计3 a调查的鸟类物种名录。采用不同年份不同生境中鸟类Shannon-Wiener多样性指数和Simpson多样性指数分析鸟类群落物种多样性,采用Pielou指数分析群落均匀度,采用Sørensen指数分析群落间相似性,采用Berger-Parker优势度指数分析不同生境鸟类优势物种。上述指数计算公式[11,14-17]分别为

(1)Shannon-Wiener多样性指数(H′):H′=PilnPi。其中,Pi为第i个物种数占全部物种数的比例。

(2)Simpson多样性指数(D):D=1-∑(Ni/N)2。其中,Ni为群落中第i个物种数;N为群落中全部物种总数。

(3)Pielou均匀度指数(E):E=H′/lnS。

(4)Sørensen相似性系数(S):S=2c/(a+b)。其中,a为群落A中物种数;b为群落B中物种数;c为群落A和B中共有物种数。

(5)Berger-Parker优势度指数(I):I=Ni/N。其中,Ni为物种i个体数;N为群落中全部物种总数。当I≥0.10时,定为优势种;当0.01≤I<0.10时,定为常见种;当I<0.01时,定为稀有种。采用R 3.5.3软件circlize包绘制鸟类优势度和弦图。

区域鸟类组成年间周转率(T,%)计算公式:T=100(C+E)/(S1+S2)。其中,C为前后2 a记录到的总鸟类种数;E为前后2 a调查中只在其中一年记录到的鸟类种数;S1和S2分别为前后2 a各记录到的鸟类种数[18-19]。数据计算均采用Excel 2013。

2 结果与分析

2.1 研究区鸟类物种组成

2016—2018年共记录鸟类16目40科108种(附录2),其中2016年15目38科82种,2017年15目38科76种,2018年16目40科85种。其中,雀形目有23科,占总科数的57.5%,鸻形目有3科,占7.5%,其余14目每目只有1科(分别占2.5%)。从物种组成上,108种鸟类中,雀形目鸟类种类最多,有72种,占66.67%;其次为鸻形目,有8种,占7.41%;鸽形目和鹈形目鸟类有4种,占3.7%;雁形目和鹃形目有3种,占2.78%。雀形目中以鹟科最多,有8种,其次分别为山雀科(7种)和鸦科(6种),柳莺科、鸫科、鹡鸰科、燕雀科和鹀科均为5种。

所记录鸟类列入2016年《中国脊椎动物红色名录》中易危(VU)物种有黑鹳,近危(NT)物种有鸳鸯(Aixgalericulata)、白尾鹞(Circuscyaneus)、白眶鸦雀(Paradoxornisconspicillatus)和黑头(Sittavillosa)4种,其余均属于无危物种(LC)[20];列入国家Ⅰ级保护动物有黑鹳,国家Ⅱ级保护动物有鸳鸯、红隼(Falcotinnunculus)、燕隼(Falcosubbuteo)、白尾鹞和黑鸢(Milvusmigranslineatus)5种;列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》有80种。

108种鸟类中,有51种(47.22%)留鸟,44种(40.74%)夏候鸟和13种(12.04%)旅鸟。从分布型上看,东洋型(25种,占23.15%)最多,其次为古北型(21种,占19.44%),分布不易归类的鸟类有18种(占16.67%)。从鸟类地理区系划分上看,广布种共73种,占67.59%;古北界23种,占21.30%;东洋界10种,占9.26%。

2.2 研究区不同生境鸟类群落

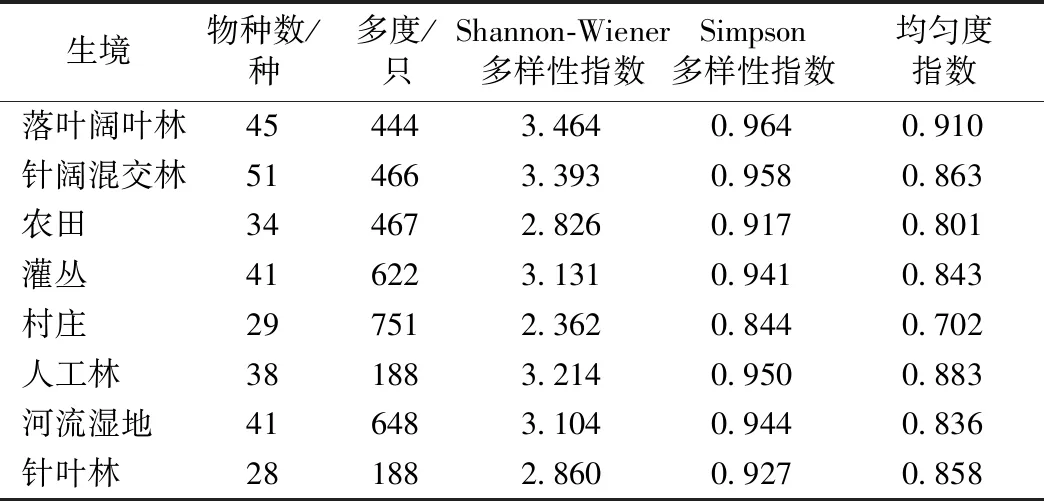

将鸟类活动点生境划分为落叶阔叶林、针阔混交林、农田、灌丛、村庄、人工林、河流湿地和针叶林8种类型。由表2可知,研究区8种生境鸟类群落物种数和多度均差异明显。崆峒山区域鸟类分布种类最多的生境为针阔混交林,其次为落叶阔叶林、灌丛和河流湿地,村庄和针叶林生境鸟类分布种类最少。从多度上看,村庄和灌丛生境鸟类数量最多,人工林和针叶林生境最少。各生境鸟类多样性指数差异不明显,其中落叶阔叶林生境鸟类多样性指数和均匀度指数最高,村庄生境鸟类多样性指数和均匀度指数最低。

表2 2016—2018年崆峒山区域观测鸟类分布状况Table 2 Distribution of birds observed in Kongtong Mountain from 2016 to 2018

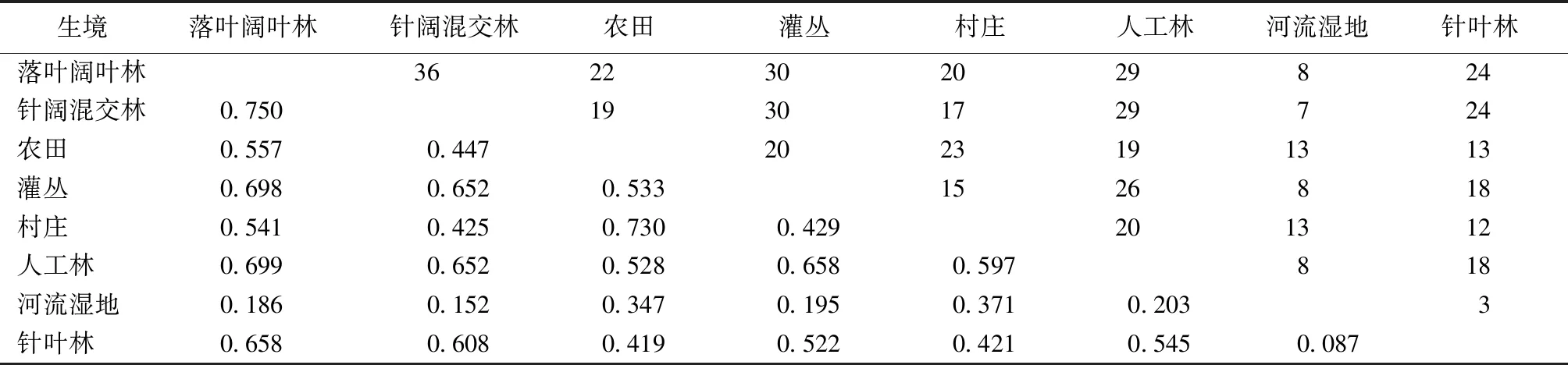

由表3可知,研究区8种生境中落叶阔叶林与针阔混交林生境鸟类群落最相似,其Sørensen相似性系数为0.750,其次为村庄与农田生境(0.730)。河流湿地与其他生境间相似性系数均较低,与针叶林生境间相似性系数仅为0.087。

表3 2016—2018年崆峒山区域不同生境间鸟类群落相似度Table 3 Similarity of bird community between different habitats in Kongtong Mountain from 2016 to 2018

鸟类优势度和弦图可以直观展现各生境优势鸟种,同时也能展现研究区鸟类优势度差异(附录3)。研究区不同生境物种优势度有所不同,村庄生境优势鸟类为麻雀(Passermontanus)、北红尾鸲(Phoenicurusauroreus)和珠颈斑鸠(Streptopeliachinensis),农田生境优势鸟类为环颈雉(Phasianuscolchicus)、灰椋鸟(Sturnuscineraceus)和麻雀,针叶林生境优势鸟类为灰头灰雀(Pyrrhulaerythaca)和金翅雀(Carduelissinica),灌丛和人工林生境优势鸟类为环颈雉和星鸦(Nucifragacaryocatactes),而生物多样性指数和均匀度指数最高的落叶阔叶林和针阔混交林生境鸟类群落并无优势物种。

研究区鸟类稀有物种较多,8种生境中,针阔混交林稀有物种最多,有27种,占该生境记录物种的52.94%,其次为河流湿地(22种,占53.66%)、灌丛(19种,占46.34%)、落叶阔叶林和村庄(16种,占35.56%)、农田(15种,占44.12%)和人工林(10种,占26.32%),针叶林生境最少,仅5种,占17.86%。

2.3 夏季鸟类群落年际变化

由表4可知,2016—2018年研究区鸟类多度逐年增加,而Shannon-Wiener多样性指数、Simpson多样性指数和均匀度指数变化不大。

表4 2016—2018年崆峒山区域夏季鸟类多样性指数Table 4 Bird diversity index of summer in Kongtong Mountain from 2016 to 2018

2016和2017年研究区共记录鸟类94种,相同物种有64种,鸟种年间周转率为78.48%;2017和2018年共记录鸟类96种,相同物种有65种,鸟种年间周转率为78.88%。只在2016年记录到的鸟类有12种,包括灰喜鹊(Cyanopicacyanus)、白腹短翅鸲(Hodgsoniusphoenicuroides)和栗腹矶鸫(Monticolarufiventris)3种留鸟,彩鹬(Rostratulabenghalensis)、池鹭(Ardeolabacchus)、中白鹭(Ardeaintermedia)、宝兴歌鸫(Turdusmupinensis)、北朱雀(Carpodacusroseus)和蓝鹀(Latoucheornissiemsseni)6种夏候鸟,青脚鹬(Tringanebularia)、赤颈鸫(Turdusruficollis)和小鹀(Emberizapusilla)3种旅鸟。只在2017年记录到的鸟类有9种,包括灰斑鸠(Streptopeliadecaocto)、普通翠鸟(Alcedoatthis)、栗臀(Sittanagaensis)和黑喉石(Saxicolatorquata)4种留鸟,白尾鹞、黑鸢、暗绿柳莺(Phylloscopustrochiloides)和红喉歌鸲(Lusciniacalliope)4种夏候鸟,红胁绣眼鸟(Zosteropserythropleurus)1种旅鸟。只在2018年记录到的鸟类有14种,包括白眶鸦雀、乌鸫(Turdusmerula)、白顶溪鸲(Chaimarrornisleucocephalus)和三道眉草鹀(Emberizacioides)4种留鸟,噪鹃(Eudynamysscolopacea)、四声杜鹃(Cuculusmicropterus)、黑水鸡(Gallinulachloropus)、牛背鹭(Bubulcusibis)、燕隼、白头鹎(Pycnonotussinensis)和粉红胸鹨(Anthusroseatus)7种夏候鸟,针尾沙锥(Gallinagostenura)、林鹬(Tringaglareola)和斑鸫(Turdusnaumanni)3种旅鸟。

3 讨论

3.1 鸟类多样性

崆峒山区域不同生境鸟类群落多样性存在明显差异。落叶阔叶林和针阔混交林生境鸟类物种最多。这2种生境中多为林鸟,雀形目占优,且这2种生境鸟类Sørensen相似性系数也最高。这主要与不同鸟类生态位和生活习性有关,阔叶林与针阔混交林通常具有相似的海拔和气候条件,生活的鸟类栖息和觅食状况也都相似。村庄和农田生境鸟类多样性最低,村庄为麻雀和珠颈斑鸠等伴人鸟类提供了必要觅食活动区域,因此村庄鸟类数量最多,但物种数却较少。村庄和农田生境鸟类群落相似性系数较高,这表明人类活动相关生境鸟类组成相对稳定。河流湿地生境鸟类群落与其他生境相似性系数最低,这是由于湿地鸟类组成与森林和人类活动区域存在差异。

从记录到的鸟类种类和优势度上看,崆峒山区域鸟类种类较多,但多数鸟类种群数量较少。笔者调查共记录鸟类108种,占甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区2001年记录鸟类(含亚种)的73.47%[5]。不同鸟类在不同生境中的优势度有所不同,针阔混交林稀有鸟类最多(27种,占52.94%),但每种数量不多,这是森林生境繁殖鸟类分布的特点;河流湿地生境稀有鸟类22种,多为水鸟,占该生境调查鸟类种数的53.66%,该生境面积较小,植被稀少,食物资源也不丰富,因此该生境栖息鸟类数量少。

3.2 鸟类区系分析

崆峒山区域鸟类地理区划属古北界华北区黄土高原亚区的陇东高原。除崆峒山区所在的平凉以外,陇东高原还包括庆阳、环县、正宁、宁县和泾川等地[21]。子午岭和六盘山分别位于崆峒山东、西两侧,秦岭西段山区则位于崆峒山南部。由崆峒山及周边区域鸟类区系组成(表5[21-23])可知,陇东高原繁殖鸟类不少于77种,古北界鸟类种类最多,其次为广布种,东洋界最少[21],子午岭和六盘山区域鸟类区系组成与之一致[21-23]。崆峒山区域鸟类区系组成则有所不同,崆峒山区域广布种鸟类占绝对优势,其次为古北界,东洋界最少。而秦岭西段甘肃境内古北界鸟类最多,其次为东洋界,广布种最少[21]。

表5 崆峒山及周边区域鸟类区系组成Table 5 Avifauna of Kongtong Mountain and the surrounding area

这些区域鸟类区系组成不同的主要原因大致可以归为时间差异和空间差异2个因素。从时间差异上看,子午岭、六盘山和陇东高原鸟类区系组成调查时间均为20世纪80、90年代,笔者调查时间与之存在巨大跨度,气候和环境变化可能会使鸟类分布区扩张,引起区系分化发生改变。空间差异可能是导致秦岭西段甘肃境内鸟类区系组成与包括崆峒山在内的陇东高原区域存在差异的主要原因。秦岭西段地理位置处在古北界和东洋界分界线上,因此其鸟类区系组成呈南北混杂的特点[21]。

3.3 鸟类年际间变化

2016—2017和2017—2018年研究区记录鸟类年间周转率均在78%左右,这表明研究区鸟类群落相对稳定,一些优势和常见鸟类种群数量波动较小,偶见鸟类种群数量维持在一定水平之上。

喜马拉雅和秦岭山脉一带构成我国鸟类动物地理区系古北和东洋两界分界线。崆峒山区域紧邻秦岭山脉西段,是东洋界物种跨过分界线渗入古北界优先到达的区域之一。近年来,随着全球气候变化,伴随着栖息地环境改变,鸟类地理分布不断发生变迁,一些新的分布区域为鸟类扩散和定居提供了更适宜的生存环境[24]。近年来不断观测到南方鸟类分布区域向北扩展的现象[25]。笔者研究中,与2016和2017年相比,2018年新观测到14种鸟类,在鸟类地理区划上有9种为广布种,2种为东洋界,其他3种为古北界。可见广布种鸟类扩散到研究区的种类较多,但其种群数量通常较少,属于稀有物种。灰喜鹊在2001年属于研究区留鸟,且数量较多,为优势物种[5]40-60,但笔者调查中仅见于2016年,且种群数量较少。这可能是气候变化背景下,鸟类分布不断北扩所致。

4 结论

(1)崆峒山区域紧邻鸟类动物地理区系南北分界,鸟类多样,落叶阔叶林和针阔混交林生境鸟类多样性最丰富。

(2)该区域鸟类区系组成与周边区域存在较大差异,广布种占优。

致谢:感谢课题组丁励和宋景舒同学在数据处理分析过程中给予的帮助。