城市能级提升下资源型城市转型发展研究

——以铜陵市为例

崔 磊,雷勋平

(1.铜陵学院,安徽 铜陵 244000;2.湖北师范大学 资源枯竭城市转型与发展研究中心,湖北 黄石 435002)

新时代城市发展早已不单纯局限于经济发展范畴,更应该贯彻新发展理念,持续提升城市能级和核心竞争力。自1998年“能级”引入城市发展相关研究后,已经成为衡量一个城市的某种或各种功能对其他地区的辐射影响程度。[1]众多研究成果对其指标体系、目标导向、测度与评价进行了界定与完善(叶南客,2019;伍江,2016等),定量比较长三角、珠三角、环渤海、京津冀四大城市群能级差异性(方应波,2018;陆相林,2018;孙雷,2014;),探究能级提升下江淮城市群空间结构变化(韩玉刚,2010),人民智库对19个副省级及以上城市、江苏省和浙江省市区城市能力进行测评排名(焦欢,2019)。上述研究从实证角度分析城市能级的提升过程,紧紧伴随着城市综合功能完善和城市空间重构的发展过程。资源型城市在转型发展过程中也面临能级提升的重大课题,对此开展论述确有必要。

铜陵作为“中国古铜都、当代铜基地”,以铜立市、因铜而兴,自2009年入列国家第二批资源枯竭型城市试点市以来,铜陵市探索并形成了观念转新、经济转型、环境转优、体制转轨、解决历史遗留问题的“四转一解决”转型路径。但城市能级与城市地位、发展内涵、产业更新、改革目标仍不匹配。通过明晰铜陵城市能级发展的基础优势和发展机遇,建立城市能级评价指标体系,以探索资源型城市转型发展路径,实现城市能级提升,打造区域中心城市,扩大辐射带动作用,高质量融入长三角一体化战略。

一、城市能级评价指标体系构建

城市能级作为考量城市综合实力及对周边地区的辐射影响程度,集中体现了城市竞争力、影响力和辐射力。核心竞争力带给城市强大影响力和辐射力,同时,后两者又推动了城市形成区域性、全国性乃至全球性竞争力。城市能级的螺旋式提升伴随着城市综合功能的完善,优化重构城市发展空间布局,带来综合经济实力的提升、人居环境的完善、综合承载能力的增强、发展环境的优化等。

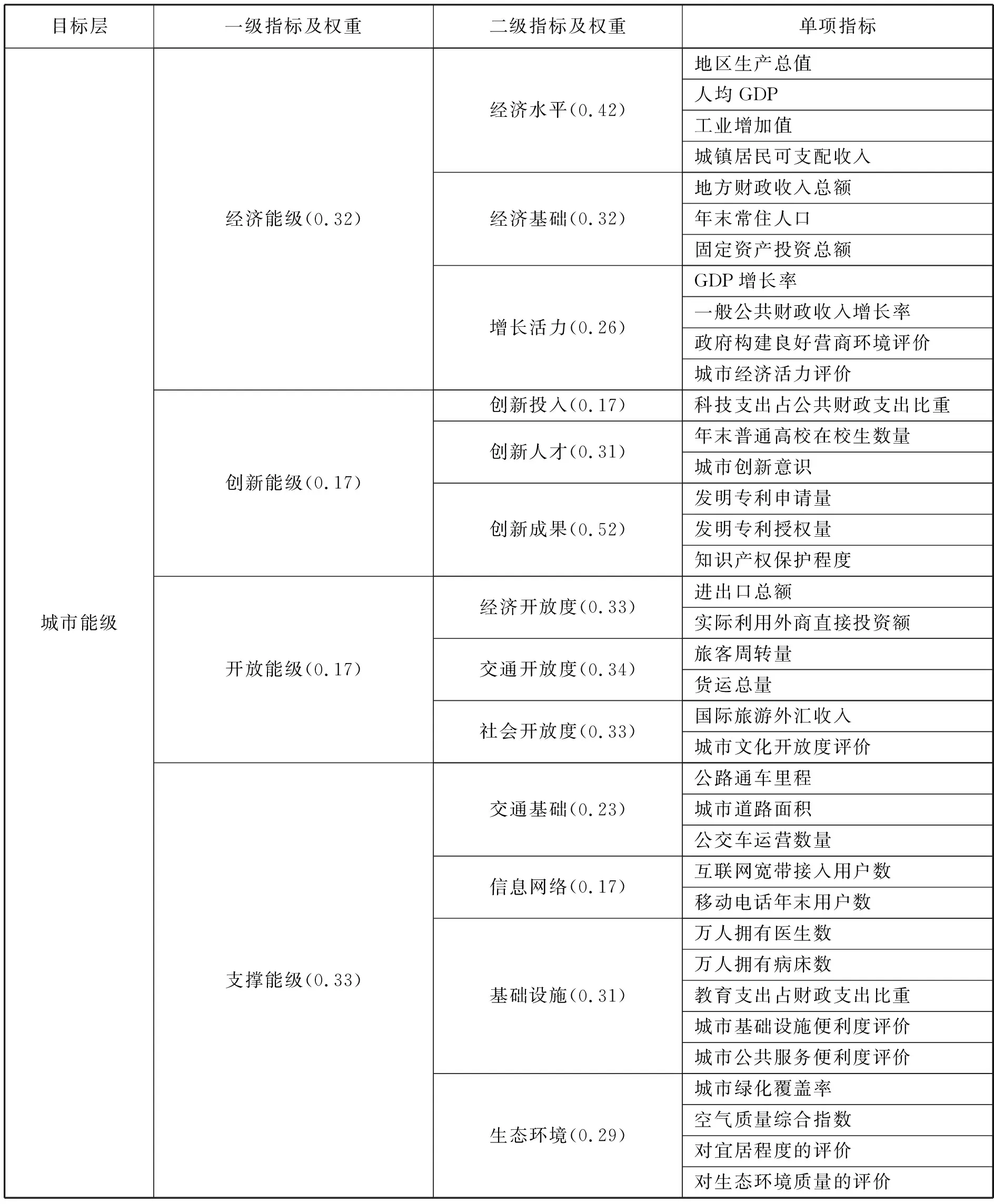

评价指标选择需充分考虑城市能级评价的时代性、普适性和特殊性,还应兼顾城市全面评价的需求,遵循完整性、指向性和可取性原则,体现全球网络化的新趋势,体现国家新的战略导向,体现城市发展新的阶段特征,重点考量城市发展的经济能级、创新能级、开放能级和支撑能级。[2]在现有研究基础上,根据指标选取原则和资源型城市发展实际情况,构建出城市能级的4级指标体系,包括4个一级指标、13个二级指标和37个单项指标。

表1 资源型城市能级评价的指标体系

该指标体系中经济能级和支撑能级两者权重分别占三分之一,显示出经济水平和支撑建设对城市能级发展的重要指示性。创新能级是长久以来多重因素综合形成的累加效应,是影响城市未来发展走向的关键性因素。开放能级则体现出吸收资源和促进人员流动的能力,刺激和推动城市持续发展。

二、城市能级的差异性构成

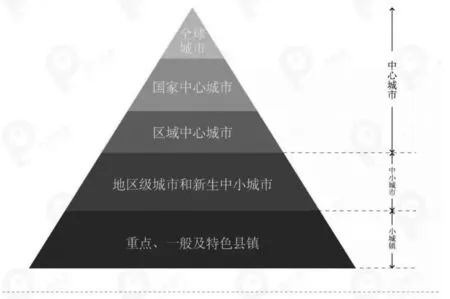

李克强总理在2020年《政府工作报告》中指出:深入推进新型城镇化。发挥中心城市和城市群综合带动作用。[3]《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出要促进中心城市、中小城市和小城镇协调发展。[4]根据城市能级评价指标体系,可明显看出城市能级的差异性构成,既有全球城市、国家中心城市、区域中心城市构成的中心城市,也有地区级城市和新生中小城市,更有位于金字塔底部、数量庞大的重点、一般及特色县镇的小城镇。

图1 城市能级差异

在一个成熟的城市群体系内,不同能级的城市按照自身能级分居于城市群系统的不同空间区位。城市群的合理有序运行需要不同能级的城市根据自身城市能级、发展潜力和发展空间,遵循城市发展内在规律,因地制宜发挥综合优势,合理分工担当合理角色,科学定位找准发展战略。[5]中心城市作为区域发展的增长极,注重城市能级提升,带动城市——区域共同体协调发展,发挥引领区域经济的社会作用,形成强大发展内核,促进区域协调发展。同时,应积极与周边中小城市、小城镇合理分工、协调联动,做到高端要素的集聚与分散,形成良性分工协作,建立彼此内嵌的产业链,全面增强区域综合竞争力。

特别要强调的是,资源型城市转型发展需要以提升城市能级为中心,区位优势明显、资源环境承载力较强的要优先发展,主动融入中心城市圈或城市带建设,带动和辐射区域发展。如资源型城市黄石,提出“黄石2049”战略,逐步打造成为鄂东区域性中心城市、长江中游城市群重要节点城市、长江中游城市群次中心城市,实现从城市到区域、从制造到智造、从提速到提质、从可达到通达、从“光灰”到绿色、从实力到魅力的转型发展。[6]

三、资源型城市能级提升的基础优势

资源型城市虽然面临资源枯竭、创新资源匮乏的问题挑战,但同时也具有不可忽视的基础优势,更需要顺势而为,抢抓机遇、强势发展,做活存量、做大增量、做优变量,提升城市能级发展。

(一)产业基础扎实,催化效应正在释放

资源型城市在新中国发展史上占据了主要篇章,基本都是国家重要的工业基地,产业基础扎实。在转型发展中,实施工业转型升级,发展战略性新兴产业和现代服务业,建立工业大数据平台,布局数字经济,资源优势带来的催化效应正在逐渐显现。

铜陵是全国重要的有色金属工业基地、硫磷化工基地、电子材料产业基地,近年来,铜陵重点打造了铜基新材料产业基地,2018年该基地已拥有39家规上企业,实现产值658亿元,同比增长24%。形成了电子材料(PCB)、板带、线缆、合金、接插件、综合利用等六大产业链,覆盖板、带、管、棒、线、型、箔、粉等全部产品形态;突出实施了“1365”工业转型升级行动方案,加快发展了现代服务业,2018年服务业占GDP的比重达35%;超前谋划数字经济,“城市超脑”“工业大脑”、铜官数谷等大数据平台建成并投入运营。[7]

(二)发展空间拓宽,磁石效应正在累积

资源型城市转型发展需要积极拓展发展空间。全面审视区域发展格局,对外打造开放格局,打造比较优势;对内调整行政区划,对城市发展空间进行并、离、疏、转。根据城市功能优化配置,调整行政区划,实现产城一体、园城一体、港城一体。[8]合理布局战略性主导产业,疏分、转移已有产业,打造增长新生极。

2016年枞阳整体划归铜陵后,解决了铜陵后续发展空间受限和枞阳经济社会发展不足问题,拓宽了铜陵发展空间,促进铜陵和枞阳产业深度融合。2019年,铜陵将枞阳县部分城镇与郊区合并,打造了全新发展的江北新区,以融合长江两岸空间割裂的弊端,使隔江而治变为跨江融合,铜陵真正步入拥江发展时代。

(三)区位优势明显,辐射效应正在递进

区位优势天然拉近内陆与沿海、沿海与世界的时空距离,是加快转型升级、实现弯道超车的自然优势。资源型城市加强交通设施建设,着力强化核心支撑,不断完善市域功能架构,尽快形成对外大开放、对内大循环的区位格局,利用战略交通枢纽优势和区域融合发展态势,为资源型城市转型发展提供强力支撑。[9]

铜陵是长三角和皖江的重要节点城市,区位优越。境内拥有京福高铁、宁安高铁两条高铁,京台高速、沪渝高速、铜南宣高速三条高速,铜陵长江大桥、铜陵长江二桥、池州长江大桥三座跨江大桥。坐拥“黄金水道”长江岸线142.6公里,是国家一类开放口岸、国家首批对台直航港口和万吨级海轮进江终点港。

(四)生态环境优良,叠加效应正在显现

资源型城市转型发展就要将资源耗费的粗放发展转化为经济发展和环境保护并重,有效协调经济增长和生态环境建设,两者相互促进、相互双赢。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念,把生态文明建设作为城市建设发展规划的重要内容,以改善生态环境质量为目标导向,坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役。

铜陵市把横港——扫把沟区域化工企业环境问题整改摆在突出位置,高位推动,跟踪督导,一企一策,研究制定环境整治提升方案,真抓真改,着力补齐环保短板,推进企业高质量发展。严格落实饮用水水源保护区和自然保护区管理要求,全面开展保护区内涉水项目及其设施整治,拆除铜陵淡水豚国家级自然保护区内的码头及非码头设施共58个。铜陵高起点编制《铜陵市国家森林城市建设总体规划修编(2015-2024)》,确立了“一核、一星、两屏、三廊、多带、多点”的总体布局,塑造了一大批高规格、大绿量的生态廊道和森林景观。[10]

(五)人文社会融合,共生效应正在厚植

在资源型城市转型中应积极发挥人文社会的共生效应,大力发展文化创意产业,阻断矿冶开发与城市发展之间的同向作用,用文化重塑资源型城市发展的新形象和软实力。着力保护资源,利用遗迹等工业遗产资源,建设公共文化服务体系示范区,为城市注入工业文化的个性、品味和内涵,以高度的文化自觉促进人文与工业社会共生共融。

铜都因铜而生、因铜得名、因铜而兴,悠久的青铜文化渗透到这座城市的边边角角,铜是这座城市不可被替代的印记,也是不可被置换的标识。铜陵的人和事,在文化的熏陶和积淀下,变得厚重而敦实。与其他资源型城市有所不同的是,尽管铜陵是一座崛起于铜的城市,却丝毫捕捉不到因采掘资源而带给城市的创伤与疤痕。相反,铜陵到处是绿树林荫所带给路人的阴凉与舒适,用绿水青山成就着城市的完美无瑕。铜都的美是一种纯粹的美,融合着人文与自然的双重内涵,这种美使这座城市更有温度,更有魅力,正逐渐成为长三角合作投资的优选地、人才的集聚地、旅游的目的地。

四、资源型城市能级提升的政策建议

城市能级提升的关键要素在于转变城市发展方式,完善城市综合功能,培育城市核心竞争力,实现资源利用最优化,挖掘城市增长新极点,以内生发力、全局聚力、创新增力,促进铜陵城市能级提升。

(一)创新转型模式,加速产业升级

1.打造全国重要的先进制造业基地。铜陵具有先进制造业的产业基础,转型发展应坚持以数字化、网络化、智能化为导向,大力发展战略性新兴产业,保持新型工业化体系的专业特色鲜明性、产业布局集约性、营商环境友好性。

2.推进主导产业高端化。全面实施“中国制造2025”和安徽省调转促“4105行动计划”,加快制造业与互联网融合发展,引导铜加工、装备制造、电子信息等主导产业规模生产、细化分工、紧密协作,以主导产业和关联产业共促基地化布局和产业链发展,打造、做强一批具备行业竞争优势的战略性新兴产业集群。

3.加快传统产业改造提升。坚持新型工业化为主线,以铜冶炼、化工建材等改造提升为重点,以产业做大做强为核心,以项目建设为抓手,支持像全威铜业、安纳达等优秀企业应用新技术、新工艺、新材料,提高企业资源能源利用率、产业链延伸、科技研发水平,大力发展新材料、新能源等战略性新兴产业,形成以铜基新材料、电子信息、特色装备制造等为支柱,铜加工、化工建材、机械电子等产业为辅助的多元化新型产业体系。

4.实施战略性新兴产业倍增计划。坚持培育壮大铜基新材料、高端装备制造、电子信息等新兴产业,形成省内乃至国内领先的战略性新兴产业集群和新兴产业集聚区。着重延伸发展铜杆(线、缆)、PCB、铜板带、铜棒、铜管、铜粉、铜艺术品等铜精深加工产业链,拓展电子信息产业、装备制造业、化工产业等铜产业关联产业。完善发展循环经济、铜拆解业、生产性服务业等铜产业配套产业,把铜陵建设成为中国最大的铜冶炼基地、铜拆解基地、铜基新材料产业基地、铜商品交易中心和铜文化中心,打造“世界铜都”。

5.大力发展特色服务业。一是重点发展生产性服务业。依托战略性新兴产业发展现代智慧物流、跨境电子商务、“一站式”会展策划服务等新型服务业,积极培育工业设计、创意设计、科技咨询服务、政务大数据服务等高端服务业。二是大力发展生活性服务业。着力推动餐饮食宿、家政服务、市政外包等传统服务业改造升级,注重服务的规范化、品牌化、便利化、连锁化。三是加快推进旅游兴市建设。宣传推介以浮山为代表的自然旅游资源,以铜官山国家矿山公园为代表的工业旅游资源,以桐东抗日民主政府旧址为代表的红色旅游资源,以铜官1978文创园为代表的创意旅游资源。打造标志性知名景区,塑造鲜明个性品牌,打造旅游环节全产业链,成为铜陵经济社会发展新引擎。

(二)找准坐标方位,推进产城一体

1.深化产城一体。一是推进区域产业集群与产城一体化发展。完善市域公共服务设施,依托港口发展现代物流,围绕高铁、高速区域发展高端生活性服务业,推动二、三产业融合,促进产城融合发展。二是加快打造现代产业园区。高水准建设现代产业园区,根据市域园区产业基础和发展空间明确分工,差异化、特色化重点发展智能装备业、高端制造业、现代物流业、港口物流、再生资源产业等,把产业园区打造成县域产业承载区、城镇化拓展区、经济发展主轴区。

2.促进港城一体。一是以港兴市。整合市域港区建设,以交通设施串联相关区域,着力构建区域航运中心和水运出海大通道,着力打造临港产业园区。[11]二是服务周边城市和产业。充分利用深水岸线和比邻交通干线的优势,高起点建设综合性现代化港区,打造江海联运枢纽,为市域产业发展提供重要支撑。三是建成城市圈发展的重要支点。建设城市、交通、工贸三位一体的现代港区,呼应引江济淮航运建设,突出铁水联运疏港的铁路优势,释放结构性潜能。

3.优化城镇空间结构。建立“一带一廊、一主三副、联动发展”的城镇空间结构。“一带一廊”即:把沿江发展带作为皖江城市群承东启西的主轴带,推动合铜发展走廊成为合肥都市圈连南接北的主廊道。“一主三副”即:打造主城区为区域中心城市的核心区、打造枞阳县城片区为安池铜城市群的中心节点、打造东部片区为产城一体示范区和东向发展门户、打造临江片区为拥江发展的核心区域。“联动发展”即:科学开发江北区域、优化提升江南区域。

(三)提高经济密度,推进高质量发展

1.推动要素结构优化,核心是提高全要素生产率。铜陵“十三五”规划的目标指出,产业迈向价值链中高端,质量效率全省领先,全要素生产率显著提高,成为国家创新型城市。然而,与长三角其他城市相比,铜陵的发展在提高全要素生产率方面还有很大的上升空间。在人力资本储备方面,铜陵市在安徽省各城市人力资本储备较为贫乏,做到吸引人力资本集聚铜陵,并把人力资本优势转化为城市竞争的优势、产业能级提升的优势,大力发展先进制造业和现代服务业,进而转变成为铜陵经济发展的动力,这是提高经济密度的基础。

2.连接长三角,打造增长极。当前,长三角一体化进入了新时代。为深度参与长三角一体化,铜陵市立足自身实际,高投入加强基础设施建设,高强度参与产业分工,推动“1+4”战新基地建设,加快战略型新兴产业规模化、高端化、国际化,推动产业二次转型,着力打造长三角科技成果转化应用基地。

(四)增加创新浓度,打造创新创业新高地

1.加快提升政府服务创新能力。一是优化科技资源配置,实施重大科技专项,加快突破铜产业、电子信息等主导产业发展的瓶颈问题,重点扶持战略性新兴产业研发平台建设,加强产业共性核心技术的协同攻关。二是积极支持高校院所与铜陵共建企业技术中心、工程(技术)研究中心、实验室等。支持高水平科研平台建设,促进科研成果在铜转化、项目来铜落户。三是发挥铜基新材料、光电子元器件等省内产业技术创新战略联盟作用,推动创新成果与产业需求有机衔接,在若干技术领域形成核心竞争力。四是推进科技金融合作,支持创新投资基金发展,完善风险投资机制,创新商业模式,促进科技成果资本化、产业化。

2.全面推动大众创业万众创新。大力实施“先锋铜陵”党政人才素质能力提升等“六大人才工程”,创新人才发展体制机制,优化人才发展环境,统筹推进各类人才队伍建设。开展创新创业人才股权和分红激励试点,建立科技成果、知识产权归属和利益分享的市场化导向机制,充分调动科技人员、高层次人才、青年大学生以及草根能人们创新创业激情。运用政府购买服务、无偿资助、业务奖励等方式,引导社会力量参与创新创业服务平台建设,促进法律、知识产权、财务、咨询、认证等服务机构快速发展。

3.构筑大平台、发展大产业。坚持把创新作为第一动力,打好“科教牌”,下好“先手棋”,加快科技创新、产业创新、企业创新、产品创新、市场创新,完善技术和产业、平台和企业、资本和金融、制度和政策等四大创新体系[12],在长三角区域一体化战略全面推进和皖江城市带承接产业转移示范区建设中,充分提高铜陵的辐射和带动作用。建设关键共性技术研发平台,加快半导体材料研发中心等一批技术创新中心和技术创新平台建设,优化企业创新环境。力争高维林人才团队、半导体材料研发中心、皖江新兴产业技术发展中心的建设取得重大突破性进展。