美国地面层臭氧污染的治理历程及启示

■文 / 王旭豪

一、美国地面层臭氧治理的历史经验

1.标准与政策制定

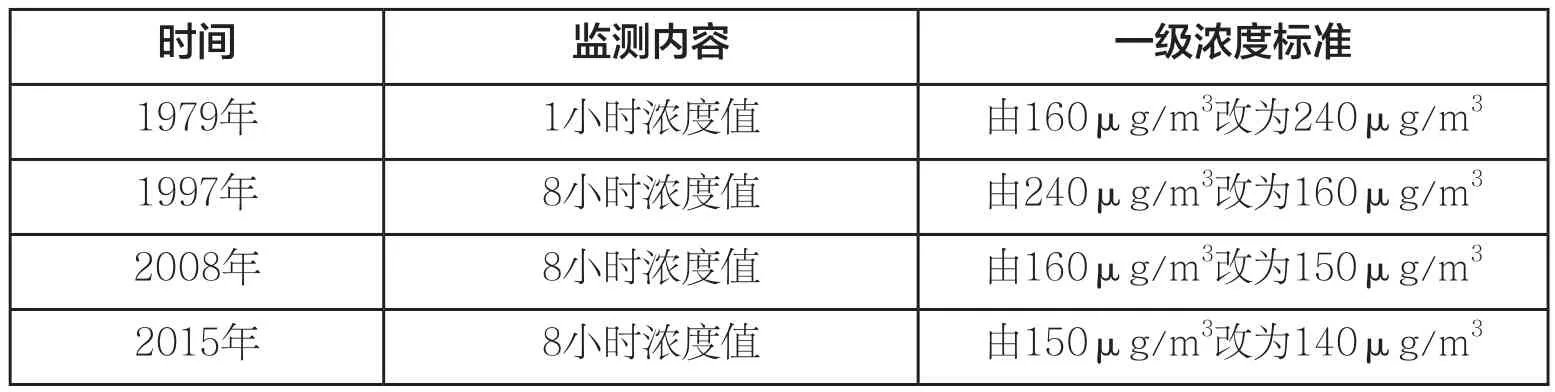

相较其他大气污染物,美国对于地面层臭氧标准的改动更为频繁,且指标的缩紧幅度更大。在1971年,美国首次将地面层臭氧纳入空气质量监测内容,并将一级浓度标准设定为160μg/m3。而后,随着地面层臭氧对人类健康影响的科学研究不断深入,研究者们逐渐认识到人体在中等浓度的臭氧中暴露6-8小时相比于在高浓度臭氧中暴露1-3小时受到的健康损害更大,且6-8小时的暴露时间也更加符合臭氧污染本身的特点。基于这一结论,美国环境保护局(EPA)于1979年将监测1小时浓度值改为监测8小时浓度值。在浓度指标方面,EPA至今共在美国国家空气质量标准(NAAQS)中对地面层臭氧的达标浓度进行了四次修改。指标由1979年的240μg/m3缩紧至2015年140μg/m3,四次修改的总体紧缩幅度达到41.7%。不论是监测内容还是浓度指标,地面层臭氧的相关标准一直是NAAQS中最受关注、修订最多的内容之一(表1)。

表1 NAAQS历年修订中关于地面层臭氧监测内容及标准的改动汇总

标准的修改会推动防治政策的更新,美国地面层臭氧防治政策的制定建立在一系列科学研究与经济分析的基础之上。这些研究与分析最重要的表现形式之一就是EPA出台的政策影响分析文件(Regulatory Impact Analyses, RIA)。每当联邦政府提议修订地面层臭氧防治政策或浓度标准,EPA都需要通过撰写并发布RIA文件为其提供全面的科学性支撑。RIA文件的主要作用是针对联邦政府提出的臭氧新浓度标准进行成本效益分析,为各州设立新标准达标期限,并为各州提供参考性的臭氧防治方法。一份完整的臭氧RIA文件内容主要包括地面层臭氧防治总体情况介绍、污染物排放与空气质量模型介绍、具体臭氧防治减排措施及浓度指标、防治工程成本及经济影响分析、防治工程对就业影响定性分析、防治达标对公民健康效益分析、防治达标对社会福利影响分析、费用-效益总体比较分析以及防治政策行政影响分析,共九个章节。

2.政策的执行与监测

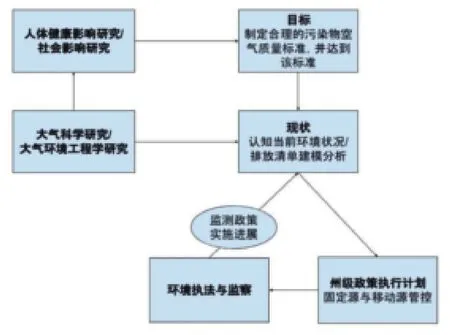

在政策执行运作方面,美国拥有一套科学研究奠定基础,EPA发号施令,州政府落实政策,最终再由EPA验收成效的运作体系(图1)。首先,由学术界的相关科研成果提供科学依据;EPA以此为基础发布RIA论证新指标及新政策的科学性与可行性,并指导美国各州对自身的当前相关环境状况进行认知,各州随后颁布相应的州级政策执行计划(State Implementation Plan, SIP),履行执行政策的法定义务。SIP出台后,EPA将指导各州政府对政策的实施效果进行跟踪,评估成果,确保各州按期实现既定目标。

图1 美国地面层臭氧(及其他大气污染物)防治政策运作体系

在臭氧污染监测方面,美国在20世纪90年代开始部署光化学评估监测网络(Photochemical Assessment Monitoring Stations, PAMS),监测臭氧污染地区的地面层臭氧、氮氧化物、VOCs浓度以及相关气象参数,为研究污染成因及其扩散过程提供数据支持。1990年的空气清洁法案修正案中要求地面层臭氧浓度严重超出当时法定标准的各州必须在SIP中改进并加强对臭氧,氮氧化物及VOCs的监测,以获取更加全面且具有代表性的臭氧空气污染数据。而联邦法律条文(Code of Federal Regulations)的后续修订中则要求未达标州建立光化学评估监测站并将PAMS作为臭氧超标地区SIP监测网络中的一部分。基于不同具体地区的污染物扩散条件各异,PAMS网络的监测站分为背景值监测,前体物影响研究监测,地面层臭氧最高浓度监测以及跨区域传输研究监测四类站点,从站点数量统计(表2)来看,研究臭氧前体物NOx及VOCs的第二类监测站点数量最多,占比达到所有PAMS站点的45%。

表2 美国不同地区PAMS监测站点类型及数量统计

3.治理政策成效评估

美国采用连续三年第四日均8小时最大浓度平均值作为评判依据,评估臭氧浓度是否达到其法定空气质量标准。用于评估的臭氧浓度数据主要由各州负责监测,并向EPA提供。美国的地面层臭氧监测站点基本分为三类,一是EPA在各州直接建立的美国国家空气质量监测及预报网络(Clean Air Status and Trends Network, CASRNET),该网络下属站点共97个,可监测包括臭氧在内的所有6种美国清洁空气法案规定的空气污染物,主要由EPA负责运营维护;二是由各州、地区、部落的空气污染治理部门负责建设的地方监测站点,这些站点根据各自空气质量状况确定污染物监测对象,其中具备臭氧监测能力的站点超过1500个;三是专门用于臭氧污染监测以及臭氧污染科学研究的PAMS监测站,主要位于美国西岸的加利福尼亚州,中部的得克萨斯州及东北大西洋沿岸等地面层臭氧污染较为严重的地区。EPA通过以上三类监测站点汇总各地臭氧数据后,根据当前国家环境空气质量标准(National Ambient Air Quality Standard)中的臭氧浓度限值判定各个州及地区的地面层臭氧浓度是否达标。对于未达标的地区,EPA还会按照当地臭氧浓度超出法定标准的数值对其超标程度进行分级(表3),并指导其后续的臭氧治理行动。

表3 各州及地区臭氧浓度超标程度分级

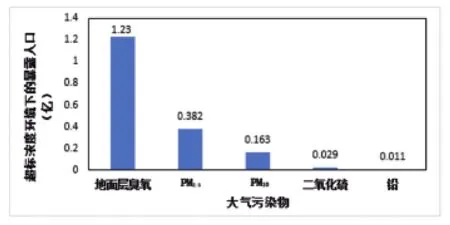

从具体成效来看,1997年新修订的臭氧浓度标准以及20世纪90年代开始部署的PAMS网络在目标设定和配套措施两个层面刺激了美国各州臭氧治理行动的进一步开展,在随后的2001-2010年,美国全国臭氧平均浓度下降了12%。对比在PAMS网络还未完全部署的1991-2000年,美国的全国臭氧平均浓度降幅仅为5%。2011-2019年的降幅为11%左右,延续了此前的快速下降趋势,尤其是在2012-2013年一年之间美国全国的平均臭氧浓度就由150μg/m3下降至134μg/m3,单年降幅超过10.5%。然而,美国的臭氧治理从2014年开始进入瓶颈期,虽然在2015年出台更加严格的新标准后并未出现全国平均臭氧浓度超标的情况,但2014年至今的多个年份均出现臭氧平均浓度不降反升的情况。此外,全国平均浓度达标并不意味着健康威胁被彻底消除。从地区尺度和暴露人口来看,在2019年美国仍有涵盖40个州的248个郡县出现过臭氧单日浓度超标的情况。根据EPA统计,2018年全美暴露在臭氧污染环境中的人口数量远高于其他各项空气污染物(图2)。

二、美国地面层臭氧污染治理过程中的问题与挑战

美国地面层臭氧污染治理在不断发展进步历程中也遇到一系列问题,主要体现在:

1.科学层面上,地面层臭氧形成机制和臭氧污染对人体健康影响的复杂性导致臭氧问题长时间处于“边探索,边规划,边治理”的状态。虽然地面层臭氧在1971年就被列为大气污染物之一,但美国花费了20多年的时间,在大量的科学研究后才于20世纪90年代决定建立起光化学评估监测网络对地面层臭氧进行监控,并以此作为研究臭氧治理方法的科学工具。在研究形成机理的同时,关于臭氧对人体健康影响的研究也处在不断更新的过程中,而这一方面的研究又是作为设定监测浓度指标之科学依据的存在。由此可见,在科学研究不断产生新发现和治理技术及体系不断完善的历程中,臭氧的浓度指标设定也在经历不断的变化。

图2 美国2018年各大气污染物超标浓度环境下的暴露人口

2.经济角度上,费用-效益的受众不对称性导致臭氧污染治理难以在政策层面得到落实并取得显著成效。以EPA在2015年将地面层臭氧浓度指标缩紧至140μg/m3为例,缩紧指标的科学依据是EPA认为新标准带来的相关疾病发病率及过早死亡率降低所带来的货币化健康收益远高于各排放行业执行此标准所需的经济成本。EPA原计划于2011年就颁布这一标准,但由于落实该标准的成本投入方(氮氧化物和VOCs排放行业等)并不是实行该标准的完全受益者(公众群体),这一费效不对称性让臭氧污染治理难以得到经济层面的支持。在各方不断的角力中,EPA直至2015年才将这一新规颁布实施。

3.政治体制上,经济发展与环境保护的优先级不同导致美国政府会基于政治目的搁置臭氧乃至其他大气污染物的治理工程。仍以2015年EPA更新臭氧浓度标准为例,有报道指出奥巴马出于希望连任美国总统的目的才将此标准由2011年推迟至2015年实施。新标准的实施注定会导致石油化工和火力发电等臭氧前体物排放大户的减产,从而拖累美国经济发展,进而影响选民对于奥巴马政府的信心。此外,主张“环境保护为经济发展让路”和“简化环境监管制度”的特朗普政府在上台后,不到两个月时间内,就由共和党众议院代表皮特·奥尔森(Pete Olson)和参议院代表雪莱·摩尔·卡皮托(Shelley Moore Capito)先后通过能源与商务委员会和环境与公共工程委员会向两院分别提交了推迟执行奥巴马政府于2015年颁布的臭氧浓度新标准的法案。

三、对中国的启示

基于上述对于美国地面层臭氧防治的历史经验介绍和现存问题分析,我们针对中国目前的臭氧污染治理情况提出以下建议:

1.尽早谋划,长远部署,完善臭氧污染的监测治理体系。2020年是中国大气污染防治攻坚战的决胜之年,在大部分约束性指标提前达标的背景之下,预防夏季高温天气时的臭氧污染成为打赢这场三年攻坚战的一块“难啃的骨头”。抓实、抓细臭氧前体物的减排,尤其是VOCs的减排,能够在短期实现臭氧污染的有效控制。而在末端治理之上,建立起完善的臭氧污染治理体系,彻底弄清臭氧污染的“前因后果”,用更加清晰的科学理论指引臭氧治理工作的开展,不失为中国臭氧治理的一个长期工作着眼点。在这方面,美国的PAMS光化学监测网络十分具有参考价值。

2.更加注重利用科学研究作为依据,独立分析各项大气污染物防治工程的成本及效益。目前国内包括地面层臭氧在内的各项空气污染物浓度控制标准基本参考世界卫生组织(WHO)的相关指标制定,虽然具有权威性,但缺少对于基于中国国情的政策影响分析。在这一方面,中国应该借鉴EPA经验,参考其RIA文件的编写思路,合理利用科学研究与经济学研究成果,从中国实际情况出发,从社会经济,居民健康等角度分析大气污染防治过程中产生的成本和效益,并将分析结果进行标准化的比较。